文字

背景

行間

日々の様子

2021年6月の記事一覧

4年生 多摩川ガサガサ

4年生の「総合的な学習の時間」、川は自然の宝箱の2回目の多摩川での学習です。

今日の内容は、「ガサガサ」。

字の通り、ガサガサと騒がせて生き物を追い立てて捕獲することで、多摩川の生態を観察していこうというものです。

どっぷりと川に入りますので、今日は大人の協力がたくさんです。

担任、講師の方々、ボランティアの学生、保護者の皆様と、総勢15名で子供たちをバックアップです。

多摩川・大栗川合流点に着いて、講師の先生方の紹介と説明を受けた後、早速身支度です。

さて、いよいよ川に入っていきます。

最初はみな恐る恐るですね。

そして、その川の中で集合し、今日の本題「ガサガサ」のやり方を聞きます。

さあガサガサのスタートです。

安全のため、全員ライフジャケット、靴を装着。必ず2人組のバディで行動します。

はじめは勝手がわからず、スロースタートでしたが、慣れてくるとどんどん行動範囲を広げ、深いところへもガシガシ入っていくようになっていました。

でも今年の4年生はどちらかといえば慎重派でした。

後半、いつもの年のごとく、ライフジャケットがぷかぷかと浮くことに気付いて川流れをする子供たちが出始めました(笑)。

今日の内容は、「ガサガサ」。

字の通り、ガサガサと騒がせて生き物を追い立てて捕獲することで、多摩川の生態を観察していこうというものです。

どっぷりと川に入りますので、今日は大人の協力がたくさんです。

担任、講師の方々、ボランティアの学生、保護者の皆様と、総勢15名で子供たちをバックアップです。

多摩川・大栗川合流点に着いて、講師の先生方の紹介と説明を受けた後、早速身支度です。

さて、いよいよ川に入っていきます。

最初はみな恐る恐るですね。

そして、その川の中で集合し、今日の本題「ガサガサ」のやり方を聞きます。

さあガサガサのスタートです。

安全のため、全員ライフジャケット、靴を装着。必ず2人組のバディで行動します。

はじめは勝手がわからず、スロースタートでしたが、慣れてくるとどんどん行動範囲を広げ、深いところへもガシガシ入っていくようになっていました。

でも今年の4年生はどちらかといえば慎重派でした。

後半、いつもの年のごとく、ライフジャケットがぷかぷかと浮くことに気付いて川流れをする子供たちが出始めました(笑)。

これも大切な体験です。ライフジャケットを着けていても、そのライフジャケットの有効な使い方を知らなければ宝の持ち腐れです。

そうこうしているうちに、「水辺の楽校」の講師の方が、みんなに浮き方を教えてくれました。みんなで浮かんでみます。

非常事態が生じたときには、今日のことを思い出して体力を温存して助かる方法を考え行動しましょうね。

川から上がって、着替えます。

女子は、特設テントの中での着替えです。

着替え終わった子供から、水槽に移してある今日捕獲できた生き物を観察します。

みんなで水槽を取り囲んで、なんだかとてもかわいい子供たち。

確認できたら生き物は、

魚が、カワヨシノボリ、タモロコ、アブラハヤ、カワムツ、オイカワ。

その他が、ドジョウ、ヒガシシマドジョウ、カワリヌマエビ、ナマズ、ハグロトンボノヤゴ、スジエビ。

結構たくさんの種類が取れました。

まだ時期が少し早めだったからか、大きさは全体的に小さなものが多かったです。

最後にメイン講師の多摩川の生き物博士の宮田さんから話を聞いて終わりました。

種種の生き物が取れたのですが、宮田博士によると、放流してしまった外来種と在来種との交配がかなり進んでいて、特にカワリヌマエビなどは、色とりどりになってきてしまっているとのこと。

確かに今日も、緑色、朱色、青、水玉模様と、熱帯魚屋で見るようなカワリヌマエビが取れました。・・・

付き添いしてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

4年生は、次は7月9日(金)に、バスで多摩川の河口見学に行きます。

そうこうしているうちに、「水辺の楽校」の講師の方が、みんなに浮き方を教えてくれました。みんなで浮かんでみます。

非常事態が生じたときには、今日のことを思い出して体力を温存して助かる方法を考え行動しましょうね。

川から上がって、着替えます。

女子は、特設テントの中での着替えです。

着替え終わった子供から、水槽に移してある今日捕獲できた生き物を観察します。

みんなで水槽を取り囲んで、なんだかとてもかわいい子供たち。

確認できたら生き物は、

魚が、カワヨシノボリ、タモロコ、アブラハヤ、カワムツ、オイカワ。

その他が、ドジョウ、ヒガシシマドジョウ、カワリヌマエビ、ナマズ、ハグロトンボノヤゴ、スジエビ。

結構たくさんの種類が取れました。

まだ時期が少し早めだったからか、大きさは全体的に小さなものが多かったです。

最後にメイン講師の多摩川の生き物博士の宮田さんから話を聞いて終わりました。

種種の生き物が取れたのですが、宮田博士によると、放流してしまった外来種と在来種との交配がかなり進んでいて、特にカワリヌマエビなどは、色とりどりになってきてしまっているとのこと。

確かに今日も、緑色、朱色、青、水玉模様と、熱帯魚屋で見るようなカワリヌマエビが取れました。・・・

付き添いしてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

4年生は、次は7月9日(金)に、バスで多摩川の河口見学に行きます。

学校公開 参観マナーのご協力に感謝いたします

今日は学校公開でした。

混乱なく終えることができました。お子様の学習の様子はいかがでしたでしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための参観マナーのご協力に、あらためて感謝申し上げます。ありがとうございました。

4時間目は公開はしませんでしたが、全学級で「セーフティ教室」を行いました。

「セーフティ教室」は、社会の様々な事件や事故などから自分の身を守るための知識や行動を学ぶための授業です。

朝の会や帰りの会など、日常的な学級指導でも随時行っていますが、年一回集中的に学ぶというのが「セーフティ教室」になります。

学年に応じた興味や立場に応じた、それぞれの内容で授業が行われました。

1,2年生は不審者から身を守ることを学びました。

「いかのおすし」が基本です。←お子さんに聞いてみてください。

3,4年生は「万引き」です。

誘惑に負けないことや、その場にいた時にどうするのか、などを学びました。

万引きは犯罪です。絶対にしてはいけません。

5年生はスマートフォンの使い方についてです。

インターネットを介して、さまざまな危険が潜んでいます。

同時に、依存症にならないことも重要です。

学校では、不必要なスマートフォンの所持や買い与えは勧めません。

6年生は薬物についてです。

薬物犯罪が青少年に広がっています。

以前、聖蹟桜ヶ丘や多摩センターでも未成年の薬物取引がありました。

巧妙な誘惑に乗らないこと、中毒性についてよく知っておくことで、自身を危険から回避することなどを学びました。

混乱なく終えることができました。お子様の学習の様子はいかがでしたでしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための参観マナーのご協力に、あらためて感謝申し上げます。ありがとうございました。

4時間目は公開はしませんでしたが、全学級で「セーフティ教室」を行いました。

「セーフティ教室」は、社会の様々な事件や事故などから自分の身を守るための知識や行動を学ぶための授業です。

朝の会や帰りの会など、日常的な学級指導でも随時行っていますが、年一回集中的に学ぶというのが「セーフティ教室」になります。

学年に応じた興味や立場に応じた、それぞれの内容で授業が行われました。

1,2年生は不審者から身を守ることを学びました。

「いかのおすし」が基本です。←お子さんに聞いてみてください。

3,4年生は「万引き」です。

誘惑に負けないことや、その場にいた時にどうするのか、などを学びました。

万引きは犯罪です。絶対にしてはいけません。

5年生はスマートフォンの使い方についてです。

インターネットを介して、さまざまな危険が潜んでいます。

同時に、依存症にならないことも重要です。

学校では、不必要なスマートフォンの所持や買い与えは勧めません。

6年生は薬物についてです。

薬物犯罪が青少年に広がっています。

以前、聖蹟桜ヶ丘や多摩センターでも未成年の薬物取引がありました。

巧妙な誘惑に乗らないこと、中毒性についてよく知っておくことで、自身を危険から回避することなどを学びました。

【再掲】6月19日(土)学校公開のお知らせ

6月19日(土)に学校公開を行います。

緊急事態宣言下ということもあり、感染拡大防止の観点から、以下の参観の約束へのご理解・ご協力をお願いします。

(1)4月の学校公開と同様、各ご家庭1名のみの来校としてください。

(2)参観できる授業時間は1時間のみで出席番号で区切らせていただきます。

(3)ご出席の際には、「学校公開のご案内」の用紙の【検温票】に体温を記入してお持ちください。

訂正した正しい「公開授業一覧」はこちらです。↓

緊急事態宣言下ということもあり、感染拡大防止の観点から、以下の参観の約束へのご理解・ご協力をお願いします。

(1)4月の学校公開と同様、各ご家庭1名のみの来校としてください。

(2)参観できる授業時間は1時間のみで出席番号で区切らせていただきます。

(3)ご出席の際には、「学校公開のご案内」の用紙の【検温票】に体温を記入してお持ちください。

(4)前2 週間のうちに37.5°以上の発熱があった方や、当日37.0°以上の発熱がある場合は、来校できません。

(5)教室内や廊下、ロータリーなどでの立ち止まっての会話は、くれぐれもご遠慮ください。

(6)上履き、下履きを入れる袋をご持参ください。

(7)車やバイクでの来校はご遠慮ください。

メールで訂正させていただいた出席番号となります。訂正した正しい「公開授業一覧」はこちらです。↓

緊急事態宣言解除後の教育活動について

緊急事態宣言が6月20日で解除され、7月11日までまん延防止等重点措置に切り替わります。

多摩市の地域感染レベルは「3段階中2」で変わりありません。

引き続き、感染再拡大に注意を払って教育活動を進めていきます。

日常の教育活動については、宣言解除前と宣言解除後で変更はありません。

一方、遠足や社会科見学、移動教室については、宣言解除後は、原則、公共交通機関を使用しない場合(徒歩や借り上げバスでの移動)には、都内、都外に赴くことができます。

よって、7月1日(木)~2日(金)に予定しています5年生集団宿泊と、

7月9日(金)に予定しています4年生社会科見学は、実施予定です。

今後の感染状況によっても、実施が左右されます。

変更があった場合は、できるだけ早く、ホームページやメール配信などでお伝えします。

ご承知おきください。

多摩市の地域感染レベルは「3段階中2」で変わりありません。

引き続き、感染再拡大に注意を払って教育活動を進めていきます。

日常の教育活動については、宣言解除前と宣言解除後で変更はありません。

一方、遠足や社会科見学、移動教室については、宣言解除後は、原則、公共交通機関を使用しない場合(徒歩や借り上げバスでの移動)には、都内、都外に赴くことができます。

よって、7月1日(木)~2日(金)に予定しています5年生集団宿泊と、

7月9日(金)に予定しています4年生社会科見学は、実施予定です。

今後の感染状況によっても、実施が左右されます。

変更があった場合は、できるだけ早く、ホームページやメール配信などでお伝えします。

ご承知おきください。

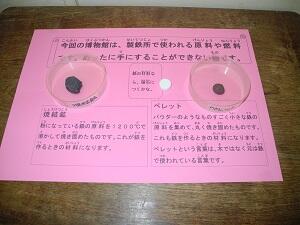

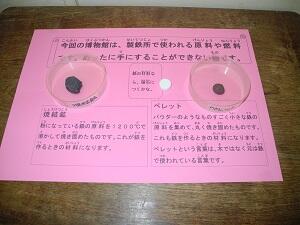

校長先生の博物館②

校長先生の博物館を更新しました。

今回は、「製鉄」に焦点を当てています。

以前製鉄所に伺ったときに、説明を受けていただいたものです。

製鉄所の燃料は、石炭です。

安価で高温が出るので昔から利用されています。

ただ、石炭のままではさほど高温にはなりません。

質の高い鉄を高炉といわれるところで作るには、石炭を蒸し焼きにして濃い燃料のようにすることが欠かせません。これがコークスで、製鉄所や蒸気機関車などで使用されます。

子供たちや大人も、なかなか石炭にお目にかかることはありませんよね。

ぜひ学校公開の折にご覧ください。

手にしてみると、石炭、軽いのです。

小学校のときに、学校のストーブが石炭ストーブでした。

灯油に浸した石炭を、日直のときに朝取りに行った記憶があります。

年齢がばれますね(笑)。

その石炭を使用して作られるのが「鉄」。

原材料は鉄鉱石ですが、その鉄鉱石も固まりになって存在しているばかりではありません。

砂状や粉状、はたまたパウダー状。

集めて集めて、溶かして固めて貴重な資源を生かしてきたのです。

さて、その粉状のものを半分溶かしながら焼き固めたのが焼結鉱。

もっと細かいパウダー状のものを焼き固めたのがペレットです。

博物館を更新すると、「あれ、新しくなってる」と廊下でつぶやく子供たちの声が聞こえてきます。

立ち止まり、一通り説明を読んで手にしたり、磁石にくっつけたりと体感しています。

うれしいですね~。展示した甲斐があるというもの。

理科的なものが多くなりますが、なにか興味を持ってくれるといいなと思っています。

おや、廊下から声がかかりました。

声をかけてくれたのは4年生の男子です。

自分は石が好きで、いつも持ち歩いていると、筆箱の中のきれいな石を見せてくれました。

こんな小さな交流、なんだか幸せな気分になります。

見せてくれてありがとう!

今回は、「製鉄」に焦点を当てています。

以前製鉄所に伺ったときに、説明を受けていただいたものです。

製鉄所の燃料は、石炭です。

安価で高温が出るので昔から利用されています。

ただ、石炭のままではさほど高温にはなりません。

質の高い鉄を高炉といわれるところで作るには、石炭を蒸し焼きにして濃い燃料のようにすることが欠かせません。これがコークスで、製鉄所や蒸気機関車などで使用されます。

子供たちや大人も、なかなか石炭にお目にかかることはありませんよね。

ぜひ学校公開の折にご覧ください。

手にしてみると、石炭、軽いのです。

小学校のときに、学校のストーブが石炭ストーブでした。

灯油に浸した石炭を、日直のときに朝取りに行った記憶があります。

年齢がばれますね(笑)。

その石炭を使用して作られるのが「鉄」。

原材料は鉄鉱石ですが、その鉄鉱石も固まりになって存在しているばかりではありません。

砂状や粉状、はたまたパウダー状。

集めて集めて、溶かして固めて貴重な資源を生かしてきたのです。

さて、その粉状のものを半分溶かしながら焼き固めたのが焼結鉱。

もっと細かいパウダー状のものを焼き固めたのがペレットです。

博物館を更新すると、「あれ、新しくなってる」と廊下でつぶやく子供たちの声が聞こえてきます。

立ち止まり、一通り説明を読んで手にしたり、磁石にくっつけたりと体感しています。

うれしいですね~。展示した甲斐があるというもの。

理科的なものが多くなりますが、なにか興味を持ってくれるといいなと思っています。

おや、廊下から声がかかりました。

声をかけてくれたのは4年生の男子です。

自分は石が好きで、いつも持ち歩いていると、筆箱の中のきれいな石を見せてくれました。

こんな小さな交流、なんだか幸せな気分になります。

見せてくれてありがとう!

連絡・手続き等

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

オンライン関係

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法

カウンタ

5

6

5

8

5

1

9