文字

背景

行間

2023年4月の記事一覧

1年生 かがやき教室の先生紹介

1年生の朝学活の時間を使って、かがやき教室の先生の紹介を行いました。

かがやき教室は、特別支援教室といって、子供たちが社会生活を送る上での壁を低くしたり、避け方を学んだり、慣れたりするようなスキルを学ぶ教室です。

週に1~4時間程度通うことができます。(関心のある場合は、担任までお申し出ください。)

かがやき教室は2Fの西側にありますが、かがやき教室に通っていなくても、誰でも入ることができます。門戸を開放しているということです。

ちょっと相談したり、クールダウンしたり、気持ちを落ち着かせたり、そんな形で自発的に利用している子もいます。

ということで、かがやき教室の4人の先生が1年生の教室に出向いての自己紹介となりました。

学校内に、話せる大人(先生や職員)が一人でもいると違いますよね。

子供たちには多くの教職員とかかわってほしいと思っています。

一方、こちらは用務員さんが毎朝昇降口の外に出してくれているカメさん。

妙に人慣れしていて、人が近づくと「餌をくれ!」と言わんばかりに近づいてきます。

天気の良い日は、甲羅干しを兼ねて日光を浴びせています。

校内のいたるところに生き物がいるので、在校生は当たり前のように過ごしていますが(笑)、1年生はやはりちょっと気になるようで(^.^)。

毎朝立ち止まってじっと見たり、ひとしきりおしゃべりしたりする子がいます。

こんな時間の積み重ねで、生き物との共生を体得していってほしいです。

今週のごみ拾い(4/10~14)

実質1週目だった今週。

木曜日からは午後の授業も始まりました。

1年生の給食も来週月曜日から始まります。

登校時のごみ拾いも、年度をまたぎ継続中です(^.^)。

お兄ちゃんと一緒に、さっそく1年生もデビューしました。

今週も皆さんありがとう! 1,3,4,5年生の皆さんです。

では、紹介していきます(@^^)/~~~。

【4/10】

【4/11】

【4/12】

【4/13】

【4/14】

4年生 朝学習 1年生 図書 2年生 給食

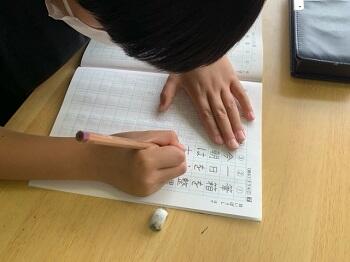

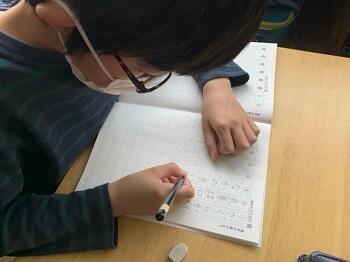

4年生の朝の教室を覗いてみると、朝学習を行っていました。

今日は漢字ドリルのようです。

そういえば、先日覗いたときに担任の先生が、

「字はどれだけ丁寧に書くかというところを見てますよ」

と話していました。

よい姿勢で、ゆっくりと、丁寧に書く。書字の基本です。

みんな素晴らしい字で書いていました。

そういえば、お子さんが持ち帰ったテストの名前の文字、ちゃんと書かれているでしょうか。

名前を大切にする、字(書くこと)を大切にする、なかなか現代っ子の課題です。

ご家庭でも話題にしてください。

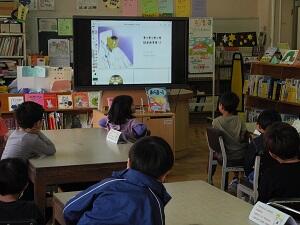

校内を見て回っていると1年生が図書をしていました。

図書は国語の時間とは別に、「行事」という時数のカウントを別に設けて、確実に実施できるようにしています。

子供たちが読書に親しむ、本に親しむための一つの工夫です。(全学年で実施しています)

担任の先生が面白おかしく上手に読んでいたので、子供たちも楽しみながら画面に集中して聞いていました。

担任の先生からしてみれば、子供たちを「つかんだ!」という瞬間だったかもしれません。

担任は、子供たちに様々な手法を試してみて、息の合う活動を模索します。

その積み重ねが、学級の一体感につながっていきます。

4月は、教師にとって、そんな月です。

1年生の教室は、学童のお弁当を置く場所、水筒を置く場所が決められていました。

取りやすくするとともに、置き忘れ防止の意味もありますね。

4月から、給食の時間に各教室にお邪魔して一緒に給食を食べています。

学級の様子を肌で知れることと、子供たちの話題を知りたいのが理由です(^.^)。

コロナ前も行っていたのですが、復活させました。

といっても、前向き喫食。少しのお話はOKです。もう少し辛抱が続きます。

一昨日は2年生の教室にお邪魔しました。

当番さんが前に出て「いただきます」。

数物のおかわりは、この日は先生とジャンケンで決めていました。

もう少し食べられそうなものを先生が配っています。フードロスを子供たちにも意識させています。

なごやかにみんな食べていました。

保健室では、今日は視力検査の日でした。

5月中旬まで、健康診断が断続的に続きます。

5年生 たけのこ掘り

連光寺小の春恒例のたけのこ掘りに5年生が行ってきました。

行ってきましたと言っても、ゆうひの丘の川崎街道側斜面のところです。

普段は立ち入り禁止の区画ですが、毎年桜ケ丘公園の管理事務所のご協力を得て掘らせていただいています。

ありがとうございます。

長袖長ズボン、素肌が見えない格好をして、ヘルメットも被って準備万端です。

たけのこは、地面に出ているものはすでに大きくなっていて硬いと言われます。

それを図にしたのがこんな説明。

特に今年は暖かかったので、たけのこが出てくるのが早かったそうです。

もしかしたらもう大きなものしかないのかも・・・。と心配していました。

しかし、気分は高まってきました。さあ掘りましょう!

がんばれがんばれ!

根っこの部分は地下茎が入り組んでいるので、結構難儀します。

けれどもここで丁寧に掘り進めれば、シルエットの素敵なたけのこを掘り出すことができるはず!

ヤッター!!!!(^^)! とても立派なたけのこです。

その後、次々に掘り出していました。

今年の5年生、なかなか生活力があります(^.^)。

一人2~3本持って帰ることができました。

茹でるのにちょっと手間がかかりますが、新鮮なうちにご家庭で召し上がってください!

5年生の総合的な学習の時間のテーマは「里山」です。

たけのこは、まさに里山の恵みそのものです。

さあ、連光寺SATOYAMAプロジェクトのスタートです。

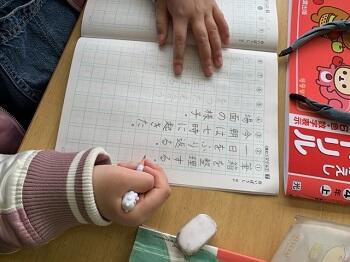

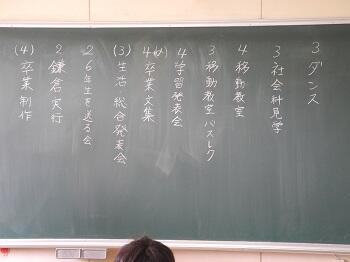

6年生 実行委員会

6年生は、最上級学年ということで、様々な行事があります。

一つ一つを一人一人すべて全員で取り組んでいくのはなかなか大変です。

行事への取り組みの効率化と、一人一人の力の入れ方・・・つまり軽重、そして自ら活動を作り上げるという自主性を育てるために、「実行委員会形式」をとって学年運営をすることが常です。

6年生の教室を覗くと、ちょうどその実行委員会のメンバーを決めていました。

けっこうたくさんありますね。

逆に言えば、これだけ思い出が創れるということです。

自分でタブレット端末にメモする姿も・・・学校生活に自分のタブレット端末が欠かせないものになっています。

なんとなくイメージで楽しそうな実行委員会には手がたくさん上がります。

全員がどこかに入り、時期等で余裕があれば2か所に入る子もいるようです。

私も担任時代に高学年で実行委員会形式を採っていました。

子供たちの育ち具合を見ながら、学芸会の台本を決める、脚本を書く、配役を決める、衣装・道具類を決める、などをすべて実行委員に行わせたこともありました。

自分たちの行事や活動を自分たちで決め作り上げる感覚、実感は、やがて大人になった時に、私たちが社会を創るんだという意識につながっていきます。

授業での学習内容と同じくらい、とても大事な教育活動です。

教育の分野では、このような活動を「特別活動」という領域に分類しています。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法