タグ:常設展示

#常設展 #プチ展示替

郷土資料館の常設展をプチ展示替しました。 #かすかべプラスワン

展示替したのは、毎度おなじみ、展示室の奥の奥の古文書展示のコーナー。

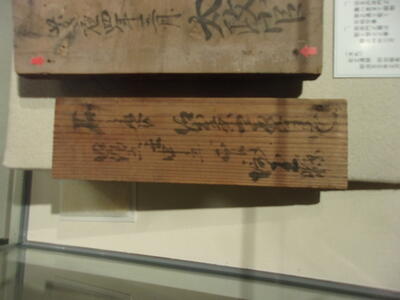

長らく、江戸川開削に関する古文書を展示していましたが、訳あって撤収する必要があり、近年、ご寄贈いただいた市内の不動院野の旧家に伝わる高札を展示しました。

この高札、慶応4年(1868)3月に太政官の名で出されたもの。日本史でも習う(はず)の「五榜の掲示」の一つです。

内容は、キリスト教などを禁止するもの。江戸幕府以来のキリシタン制禁の政策がそのまま踏襲されたものを示す高札です。

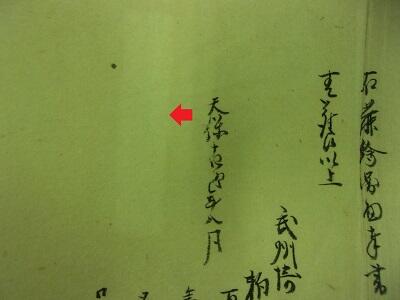

面白いのは、この高札の左隅に釘で打ち付けられた穴(写真の赤の矢印)があること。そして打ち付けられた木札(木片といったほうがよいか)も一緒に伝わっていることです。

なぜだか、写真が縦になってしまいましたが、木札には、明治5年(1872)正月付で、埼玉県の名があります。高札の旨を守ることと墨で書かれたもので、内容は何てことないのですが、高札に打ち付けられた木札、珍しいかもしれません。高札はずっしり重い堅木であるのに対し、埼玉県の木札は簡素な杉の木ってところも面白いです。

資料を受領しに、旧家にお邪魔した折り、市内に高札が「まだ」あったことに驚き、またこの珍しい?木札にさらに驚いた記憶があります。

ぜひご覧ください。

展示替の裏話

絶賛、市指定有形文化財「北条氏政の感状」を常設展示に出展中ですが、その裏話をちょこっと。 #かすかべプラスワン #博物館の裏話 #博物館の裏事情

展示のきっかけは、市の広報誌の「かすかべ今昔絵巻」の記事でした。入稿時の文章の末尾は「郷土資料館でもパネルで紹介しています」的な文章でしたが、せっかくだから「期間限定で」原本を出しちゃおう、というノリで今回の出品に至りました。こうして、郷土資料館は日々かわってゆくのです。

もう一つ。今回出品したものがあるということは、それと引替えに展示から撤収したものもあるということです。

北条氏政の感状を入れたケースには、もともと江戸時代の道中双六(レプリカ)が展示されていました。双六は残そうということになり、別のケースへ。双六を展示したケースに入っていた粕壁宿の絵図(レプリカ)が押し出されることになりました。粕壁宿の絵図(レプリカ)は、長く展示していたもので、粕壁宿の推定復元模型のジオラマと比較してみていただこうと、展示していたものです。日光道中粕壁宿を一見できる良質な資料なので惜しいのですが、仕方ありません。

ところで、資料(レプリカ)を回収したところ、うっすらと長方形の跡が!

展示では、くずし字の文字を解読したキャプションを資料の上においていたのですが、長い年月展示していたたため、キャプションのの跡がついてしまったようです。照明は紫外線カットのフィルター付きのもの、LEDライトを当てているのですが、レプリカとはいえ、印刷物の一種ですから、長い時間照明を当てていると色落ちしてしまうのですね。

資料館にいらっしゃるお客様から、たまに「展示室が暗い」「もっと明るくならないのか」とご意見をいただくこともあります。展示を見やすくすることは大事なのですが、私たちの努めは、資料を後世に伝えるということでもあります。今回の例で明らかなように、光に曝されると、目視できませんが資料は傷んでしまうのです。観覧される皆様もその旨、ご理解いただけると幸いです。

【 #常設展 】 #プチ展示替 しました

春日部市郷土資料館の常設展は、常設ですが、常に少しずつ変わっています。今回は二か所「プチ展示替」をしました。 #かすかべプラスワン

一つ目は、常設展にケースを増設し、粕壁宿の商家ゆかりの資料を展示しています。

かすかべ郷土かるたには「蔵造り 面影残す 宿場町」という札がありますが、粕壁は日光道中の宿場町であり、かつては蔵造りの建物が軒を連ねていました。現在でも、所々に老舗の商家さんなどに蔵造りの建物が残っています。今回は、上町の老舗の米問屋永嶋庄兵衛商店さんからご寄贈いただいた、蔵造りの建物の部材を展示しました。かつての粕壁の街並みの写真も合わせて展示しています。蔵造りの建物の見学は、どうしても遠目でみることになるので、部材を間近でご覧いただくと、思っていたよりも大きく感じるかもしれません。川越に行かずとも、蔵造りをお楽しみいただけるはずです。

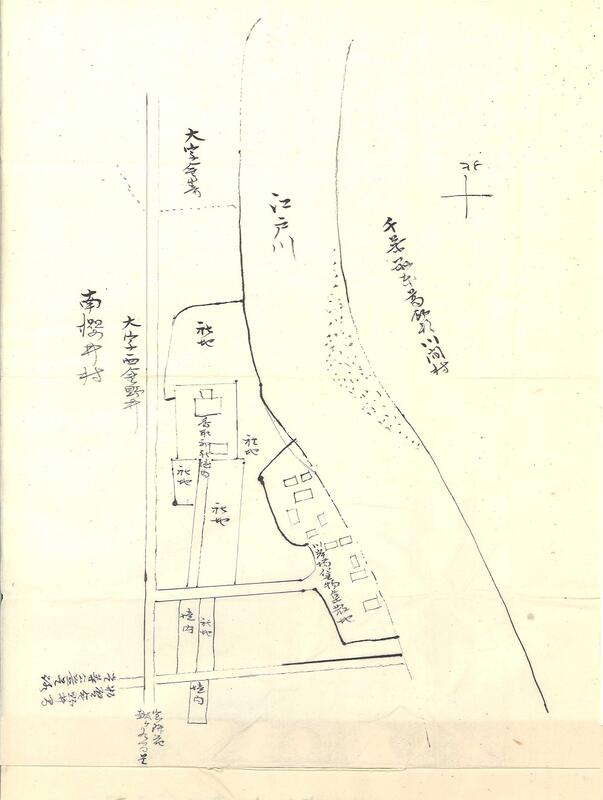

二つ目は、展示室の最奥の古文書の展示です。長らく、詫び証文を展示していましたが、今回は江戸川の開削、そして流域の庄内領の新田開発の史料を解説しています。収蔵庫のなかで長く眠っていた古文書を点検するなかで、見出したもので、一応新出史料です。江戸川の開削や流域の開発については、同時代の史料が限られており、具体的なことがわかっていません。今回展示した史料も、近世後期の記録であり、同時代の史料とはいえませんが、江戸川の開削年代や「親野台」(親野井周辺か)で工事が難航して3か年を要したことなど、既出の関連史料と比較することで、考察が深められる史料だと思います。庄内領開発に携わった小島庄右衛門の名もみえます。江戸川の通水は6月2日だそうです!

春日部の歴史、埼玉県の歴史にとって河川の変遷は重要で、皆さんの関心も高いところですので、少しマニアックな展示ですが、ご覧いただければと思います。

少しずつ変わる郷土資料館。たまーに訪れると新たな発見があるかもしれませんよ。

【 #常設展 】藤の花と水害関係史料展示替

常設展示を一部展示替しました。日々変わりゆく春日部のまちとともに、郷土資料館もまた日々変わっているのです。 #かすかべプラスワン

今回は2か所更新しました。

一つ目は、藤の花です。ところで、藤の花言葉を知っていますか? 答えはこの記事の末尾で。

入館された方を華やかな藤の花が出迎えてくれます。この藤棚は、ミニ展示「牛島のフジ」展で製作したものです。

藤の季節までしまったままにするのも惜しいので、展示しました。

これで一年中、市の花「フジ」を楽しめます。ただ、狭き展示室ですので、早速弊害が。入り口付近のパネルが藤の花の影で見づらくなってしまいました。

藤の花のシルエット・影を楽しむのも乙、と思いますが、いかがでしょうか。

もう一つは、展示室奥の「水とのたたかい」のコーナー。

長らく展示していた樋籠村の絵図を撤収し、明治42年7月に南桜井村から請願された江戸川の改修工事願を展示しました。内容は、南桜井村の人たちが、郷社香取神社(西金野井香取神社)の境内が江戸川に浸食されること、また粕壁と金野井を結ぶ「壱等公益道路」の起点にあたる河岸場が危険であることを理由に、県費で江戸川の改修を請願したものです。郷社香取神社の由来なども記されており、文書の内容も興味深いのですが、さらに興味深いのは添付の図面です。

当時の西金野井香取神社付近の様子が描かれています。西金野井香取神社は、昭和27年(1952)の江戸川改修工事により、現在地に移転しています。かつては参道がもっと長く、現在地よりも北方約100mに神社の本殿が鎮座していました。これ以前は、現在の堤防や河川敷の付近に、寺院や民家、河岸場などが所在していたのです。この史料(図面)は、市域屈指の舟運の拠点として栄えた西金野井の江戸川改修以前の状況を示した貴重な資料であると評価されます。

さて、冒頭の件ですが、藤の花言葉は「歓迎」だそうです。まさに、入り口に展示するに相応しい、と思いますが、いかがでしょうか。天候不順が続きますが、変わりゆく郷土資料館の展示を、ぜひご覧ください。

再開初日。常設展プチ展示替

令和3年3月23日より、 #春日部市郷土資料館 が再開しました。 #かすかべプラスワン

再開初日、さっそく団体見学のお客様がお見えになり、約3か月ぶりに展示室がにぎわいました。

再開初日から常設展示もプチ展示替。

テーマは「遺らなかったかもしれない歴史~襖下張り文書の世界」と題して、収蔵資料の襖下張り文書(ふすましたばりもんじょ)を紹介しています。

昨年10月に福島県いわき市の方から電話をいただいたことが、この展示替のきかっけです。その方によれば、いわき市内の親戚の家を解体した際、襖の下から古文書が出てきたといいます。字は筆で書かれていてよく読めないが、「粕壁町」と書いてあるものが多いので、春日部市の郷土資料館に寄贈したいと申し出ていただきました。郵便で送付いただいたところ、粕壁町の公印や、町役場の罫紙を使用したものが多く、大半は明治時代の粕壁町役場の文書であることが判明しました。

紙が貴重だった時代、屏風や襖は、元の役割を終えた書類を再利用した反故紙(ほごし)が下張りに使用されました。下張りに使用されなければ、この世には存在しない「遺らなかったかもしれない歴史」だったかもしれません。

寄贈していただいた襖の下張りには、粕壁町の文書のほか、須賀村(現宮代町)役場のものや、福島県内の文書も混じっていました。おそらく、粕壁町や埼玉県内のくず紙が福島県方面に流通し、福島県の経師屋(きょうじや)によって襖が仕立てられたものと考えられます。寄贈していただいた方は、下張りをみて「貴重な史料だ」と思い、一枚一枚丁寧にはがしたそうです。「郷土の歴史のために地元で役立ててほしい」とメッセージをいただきました。

今回のプチ展示替は、福島県から届いた熱い想いをみなさんにご披露するものです。下張り文書は断片的で、ちょっとマニアックですが、これまでわからなかった歴史の一端を確実に伝える貴重な資料です。

暖かくなり、古利根川や粕壁宿の町並みを散策される方も増えてきているようです。町並みを散策される前に、郷土資料館にお立ちよりいただければ、まちの歴史や文化を知ってプラスワンな散歩になるのではないでしょうか。ぜひご覧ください。