文字

背景

行間

◆学校林での活動や学校林・学校の自然

学校林での活動や学校林・学校の自然をご紹介します!

タラノキの花が咲いています

山菜の王様タラノキの花がプールの裏に咲いています。

花びらが小さく白いので目立ちません。

もう、実が大きくなってきているものもあります。

花びらが小さく白いので目立ちません。

もう、実が大きくなってきているものもあります。

カナブンとクロカナブン

昆虫レストランには連日カブトムシとカナブンが来ています。

下にいるのがカナブン。上3匹はカブトムシです。

カナブンは緑色から茶色のメタリック。金属的な光沢がとってもきれいです。

クロカナブンもいたので部屋で写真を撮ってみましたが、

動くのでなかなかうまく撮れません。

黒のメタリックでかっこいいのですが、自然の中で見る方がきれいです。

下にいるのがカナブン。上3匹はカブトムシです。

カナブンは緑色から茶色のメタリック。金属的な光沢がとってもきれいです。

クロカナブンもいたので部屋で写真を撮ってみましたが、

動くのでなかなかうまく撮れません。

黒のメタリックでかっこいいのですが、自然の中で見る方がきれいです。

連日の猛暑日

全国で猛暑が猛威をふるった8月2日、13時に35.8度となり、今年度3日目の猛暑日を記録しました。

続く8月3日、名古屋でも40度を越えたこの日も、13時に35.9度まで上がり、連続2日の猛暑日となりました。

続く8月3日、名古屋でも40度を越えたこの日も、13時に35.9度まで上がり、連続2日の猛暑日となりました。

キマダラカメムシ

屋上で大型のカメムシが歩いているのを見つけたので写真に撮って調べました。

キマダラカメムシといって、台湾から東南アジア原産の帰化種でした。

キマダラカメムシといって、台湾から東南アジア原産の帰化種でした。

ブルーベリーが色づいてきています

ブルーベリーが色づいてきています。一回収穫して食べました。

酸味が強かったので、まだ、完熟していないのかもしれません。

酸味が強かったので、まだ、完熟していないのかもしれません。

テッポウユリが咲きました

8月3日。テッポウユリが咲いているのを見つけました。

テッポウユリは南方系のユリで、園芸品種が野生化したようです。

学校周辺でたくさん見られます。

テッポウユリは南方系のユリで、園芸品種が野生化したようです。

学校周辺でたくさん見られます。

昆虫レストラン開店

7月30日、逆走した台風が通過したので、学校林に被害がないか見に行くと、

入口近くのクヌギの木にカブトムシがたくさん止まっているのを見つけました。

どうやら少し樹液が出ているようです。

昆虫の学習をする3年生の学級担任にカブトムシ狩りをしてもらいました。

子どもが学習する9月まで生き延びてくれるといいのですが。

7月31日。今朝も行ってみると3匹ゲット。

入口近くのクヌギの木にカブトムシがたくさん止まっているのを見つけました。

どうやら少し樹液が出ているようです。

昆虫の学習をする3年生の学級担任にカブトムシ狩りをしてもらいました。

子どもが学習する9月まで生き延びてくれるといいのですが。

7月31日。今朝も行ってみると3匹ゲット。

通学路のハチの巣

7月31日、卒業生の保護者から通学路の街路樹にハチの巣があると教えていただきました。

市役所には伝えてあるということで、現場に行ってみると、直径10㎝程度のミツバチより少し大きいハチの巣がありました。

道路交通課の方がすぐに来てくださり、無事、撤去しました。

ありがとうございました。

市役所には伝えてあるということで、現場に行ってみると、直径10㎝程度のミツバチより少し大きいハチの巣がありました。

道路交通課の方がすぐに来てくださり、無事、撤去しました。

ありがとうございました。

秋の七草 ハギ

7月31日、秋の七草であるハギが咲いていました。

ハギは漢字で「萩」。草冠に秋です。

早く猛暑が去り、秋になってほしいものです。

ハギはマメの仲間(マメ科)です。小さい花を拡大してみると立派なマメの花です。

ハギは漢字で「萩」。草冠に秋です。

早く猛暑が去り、秋になってほしいものです。

ハギはマメの仲間(マメ科)です。小さい花を拡大してみると立派なマメの花です。

雑草 ハキダメギクとスベリヒユ

暑い日続き、畑の雑草が伸び放題となってきました。

7月25日、雲が出ていて日差しが抑えられている朝に

3年の学級担任が畑の草むしりをしました。

雑草の中に、ハキダメギクを見つけました。

小さな花がかわいらしい植物ですが、かわいそうな名前を付けられています。

となりの学年の畑にはスベリヒユが繁茂しています。

雑草ですが食べられます。花は初めて見ましたが、きれいな花です。

スベリヒユは、園芸店で売っているポーチュラカと同じ仲間です。

(スベリヒユ科スベリヒユ属(ポーチュラカ属))

ポーチュラカは和名がハナスベリヒユといいます。マツバボタンも同じ仲間です。

みんな花がよく似ています。

【大人の食育】

せっかくなのでおひたしにして食べました。

洗って、根を切り、塩でゆでて、水でさらして絞りました。

リンゴ酸を含んでいるそうで酸味があります。

名前の「滑り(スベリ)」に由来するようにぬめりがあります。

味はツルムラサキに似ていました。

ごちそうさまでした。

7月25日、雲が出ていて日差しが抑えられている朝に

3年の学級担任が畑の草むしりをしました。

雑草の中に、ハキダメギクを見つけました。

小さな花がかわいらしい植物ですが、かわいそうな名前を付けられています。

となりの学年の畑にはスベリヒユが繁茂しています。

雑草ですが食べられます。花は初めて見ましたが、きれいな花です。

スベリヒユは、園芸店で売っているポーチュラカと同じ仲間です。

(スベリヒユ科スベリヒユ属(ポーチュラカ属))

ポーチュラカは和名がハナスベリヒユといいます。マツバボタンも同じ仲間です。

みんな花がよく似ています。

【大人の食育】

せっかくなのでおひたしにして食べました。

洗って、根を切り、塩でゆでて、水でさらして絞りました。

リンゴ酸を含んでいるそうで酸味があります。

名前の「滑り(スベリ)」に由来するようにぬめりがあります。

味はツルムラサキに似ていました。

ごちそうさまでした。

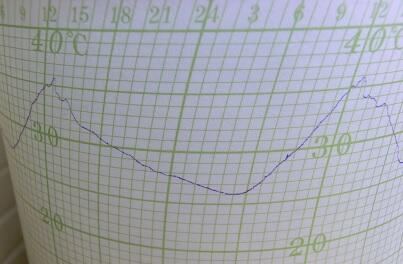

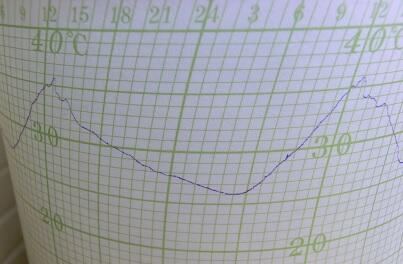

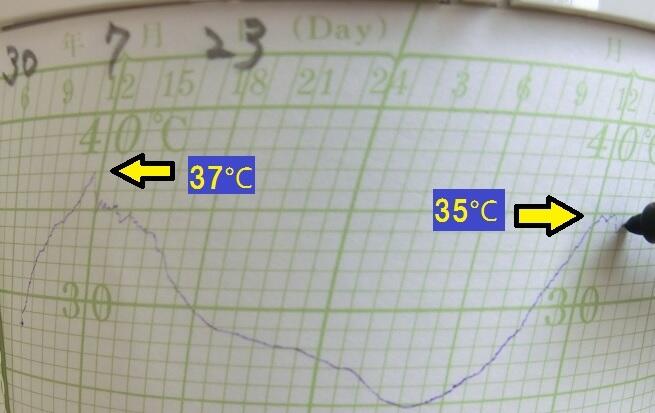

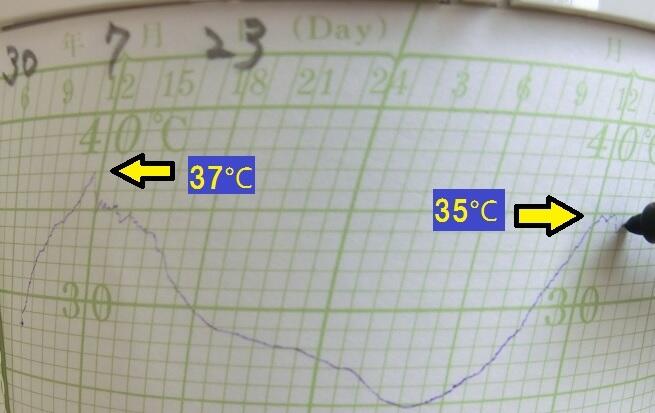

猛暑日

7月23日は全国各地で最高気温の記録を更新しました。

5年生が集団宿泊で、涼しい富士山に行った日、

豊ヶ丘小の百葉箱の中にある自記温度計も、今年初めての猛暑日を記録しました。

これまでの最高気温より一気に2℃以上も上がり、11時半頃37.0℃になりました。

8月24日、5年生が河口湖から帰って来た日も12時半と13時半に35.0℃まで上がり、

連続2日の猛暑日となりました。

多摩ニュータウンは緑が多く、他の多摩地区や

ヒートアイランドで暑くなっている都心よりは

気温が低くなっていると思います。(冬は寒いですが。)

八王子は内陸で盆地のため、他の地区より夏は暑く、冬は寒くなります。

5年生が集団宿泊で、涼しい富士山に行った日、

豊ヶ丘小の百葉箱の中にある自記温度計も、今年初めての猛暑日を記録しました。

これまでの最高気温より一気に2℃以上も上がり、11時半頃37.0℃になりました。

8月24日、5年生が河口湖から帰って来た日も12時半と13時半に35.0℃まで上がり、

連続2日の猛暑日となりました。

多摩ニュータウンは緑が多く、他の多摩地区や

ヒートアイランドで暑くなっている都心よりは

気温が低くなっていると思います。(冬は寒いですが。)

八王子は内陸で盆地のため、他の地区より夏は暑く、冬は寒くなります。

ニイニイゼミ

7月19日、学校用務職員が校舎内の清掃で生きたニイニイゼミを見つけたので持ってきてくれました。

セミは、カメムシやアワフキムシ、ヨコバイやタガメと同じ

口が針になっている昆虫の仲間です。

針を刺してストローのように液を吸います。

小型のセミで豊ヶ丘周辺では一番早く鳴きだします。

今年は6月19日でした。

抜け殻も小さく、土が付いて白くなっているのが特徴です。

今も鳴いていますが、数ではアブラゼミに取って代わられました。

アブラゼミは7月4日から鳴き始めています。

その後、ミンミンゼミが7月11日に鳴きだしました。

数は少ないですが、ヒグラシも7月15日から鳴いています。

多摩センター周辺には西日本が主体のクマゼミもいます。

学校林周辺では、鳴き声は聞こえている気はするのですが、セミ自体は見ていません。

もうすぐ、ツクツクボウシが羽化します。

追記 ツクツクボウシの初鳴は7月24日でした。

セミは、カメムシやアワフキムシ、ヨコバイやタガメと同じ

口が針になっている昆虫の仲間です。

針を刺してストローのように液を吸います。

小型のセミで豊ヶ丘周辺では一番早く鳴きだします。

今年は6月19日でした。

抜け殻も小さく、土が付いて白くなっているのが特徴です。

今も鳴いていますが、数ではアブラゼミに取って代わられました。

アブラゼミは7月4日から鳴き始めています。

その後、ミンミンゼミが7月11日に鳴きだしました。

数は少ないですが、ヒグラシも7月15日から鳴いています。

多摩センター周辺には西日本が主体のクマゼミもいます。

学校林周辺では、鳴き声は聞こえている気はするのですが、セミ自体は見ていません。

もうすぐ、ツクツクボウシが羽化します。

追記 ツクツクボウシの初鳴は7月24日でした。

ツバメの巣

ツバメが巣を作って子育てをしているのですが、残念ながら巣は見えません。

いくつ巣を作ったのか、ヒナは何羽いるのかも分かりません。

親は5,6羽飛んでいます。

せっかく作ってくれたのに観察できず残念です。

いくつ巣を作ったのか、ヒナは何羽いるのかも分かりません。

親は5,6羽飛んでいます。

せっかく作ってくれたのに観察できず残念です。

コガマの穂が出ました

ビオトープにあるコガマに穂が出ました。

始めは緑色をしていますが上から順番に、中の茶色の穂が出てきます。

いつもは茶色になってから気付いていたので、初めは緑色になっているのを初めて知りました。

始めは緑色をしていますが上から順番に、中の茶色の穂が出てきます。

いつもは茶色になってから気付いていたので、初めは緑色になっているのを初めて知りました。

学校林ボランティアのヒンメリづくり

7月12日。フィンランドのお祭りの装飾品でクリスマスの飾りにも使われるヒンメリをつくりました。

本来ワラで作るところを学校林のシノダケ(アズマネザサ)を活用してつくっています。

多角形を組み合わせた多面体がとてもきれいです。

本来ワラで作るところを学校林のシノダケ(アズマネザサ)を活用してつくっています。

多角形を組み合わせた多面体がとてもきれいです。

ネムノキが咲きました

7月7日、学校林整備作業の時にネムノキが咲いているのを見つけました。

見てると眠くなるようなフワフワしたきれいなピンクの花です。

でも眠るのは、葉のようです。夜になると葉が閉じるそうです。

見てると眠くなるようなフワフワしたきれいなピンクの花です。

でも眠るのは、葉のようです。夜になると葉が閉じるそうです。

7月7日学校林整備作業

7月7日、七夕、小暑。昨日から九州から近畿まで特別警報が出ていて

多摩市も一時集中豪雨が降りましたが、当日は雨はやんで蒸し暑いくもり空となりました。

保護者9名、児童9名、地域の方4名、スタッフ・教員7名の計29名の方に参加していただきました。

クズを中心に下草刈りをしました。

クズは木や草に絡み、覆うようにして葉を広げるため、絡まれた木や草は大きくなれません。

みなさんのおかげで短時間で大部分を取り除くことができました。

子どもたちも刈った草を上へ運び上げてくれました。

感謝申し上げます。

ヤマユリは今日も1輪咲きました。

つぼみが全部で9つあるので、これからが楽しみです。

多摩市も一時集中豪雨が降りましたが、当日は雨はやんで蒸し暑いくもり空となりました。

保護者9名、児童9名、地域の方4名、スタッフ・教員7名の計29名の方に参加していただきました。

クズを中心に下草刈りをしました。

クズは木や草に絡み、覆うようにして葉を広げるため、絡まれた木や草は大きくなれません。

みなさんのおかげで短時間で大部分を取り除くことができました。

子どもたちも刈った草を上へ運び上げてくれました。

感謝申し上げます。

ヤマユリは今日も1輪咲きました。

つぼみが全部で9つあるので、これからが楽しみです。

6年 ヒメコウゾのジャムづくり

6年生の総合的な学習の時間では、子どもたちが学校林について課題別に取り組んでいます。

植物・木・実グループが熟したヒメコウゾの実を集めてジャムをつくりました。

実の中に小さな種が多く、めしべがイガイガしていますが

子どもはおいしいおいしいと言って、実からジャムをつくったことに大満足です。

隠し味にレモン汁を少々。これで酸味が出て生食よりおいしくなります。

クラッカーにのせていただきました。

植物・木・実グループが熟したヒメコウゾの実を集めてジャムをつくりました。

実の中に小さな種が多く、めしべがイガイガしていますが

子どもはおいしいおいしいと言って、実からジャムをつくったことに大満足です。

隠し味にレモン汁を少々。これで酸味が出て生食よりおいしくなります。

クラッカーにのせていただきました。

ヤマユリが咲いています

7月6日、待望のヤマユリが咲いているのを見つけました。

週の初めにはまだ咲いていなかったのですが、

2、3日前に咲いたようです。

25㎝を越える大輪で、濃厚な香りを放っています。

たくさんのつぼみが付いています。しばらく咲き続けると思います。

見にいらしてください。

週の初めにはまだ咲いていなかったのですが、

2、3日前に咲いたようです。

25㎝を越える大輪で、濃厚な香りを放っています。

たくさんのつぼみが付いています。しばらく咲き続けると思います。

見にいらしてください。

タチアオイが咲きました

6月22日、体育館の前にあるタチアオイの花が咲いているのを見付けました。

去年・一昨年の記録がないのでわかりませんが、3年前は6月29日に咲いていました。

やはり、今年は例年より早く咲いているようです。

写真に撮れないのですが、ニイニイゼミも鳴き始めました。

今年は6月19日が初鳴きです。

こちらは記録があって、昨年は6月23日、一昨年は6月21日、3年前は6月23日です。

ニイニイゼミが羽化するのとほぼ同じ時期にカブトムシも羽化していたので

そろそろ学校林のカブトムシも羽化していると思うのですが

樹液を出している木がないので見付けられません。

去年・一昨年の記録がないのでわかりませんが、3年前は6月29日に咲いていました。

やはり、今年は例年より早く咲いているようです。

写真に撮れないのですが、ニイニイゼミも鳴き始めました。

今年は6月19日が初鳴きです。

こちらは記録があって、昨年は6月23日、一昨年は6月21日、3年前は6月23日です。

ニイニイゼミが羽化するのとほぼ同じ時期にカブトムシも羽化していたので

そろそろ学校林のカブトムシも羽化していると思うのですが

樹液を出している木がないので見付けられません。

☆ 連絡・手続き等

服務事故防止ポスター

豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

☆ 学習支援コーナー

●学習支援サイトのリンク集

NHK for School

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)

☆ カウンター

1

4

2

3

8

6

9