文字

背景

行間

◆学校林での活動や学校林・学校の自然

学校林での活動や学校林・学校の自然をご紹介します!

令和2年度6月活動報告

豊小 学校林 植物園(2)

絶滅危惧種である「キンラン」「タマノカンアオイ」など、

自然豊かな学校林の植物園で、デジタル探訪をお楽しみください。

キンラン

タマノカンアオイ

ブタナ ホウチャクソウ

ヤマツツジ

自然豊かな学校林の植物園で、デジタル探訪をお楽しみください。

キンラン

タマノカンアオイ

ブタナ ホウチャクソウ

ヤマツツジ

豊小 学校林 植物園(1)

豊ヶ丘小学校 学校林の植物園へようこそ!

春本番を迎え、様々な花々や木々たちが彩を添えています。

新緑の緑に映える植物たちの様子をご覧ください。

オニタビラコ カタバミ

カタバミ カラスノエンドウ

キツネアザミ キランソウ

シイタケ ジシバリ

シュンラン タチツボスミレ

タチツボスミレ チゴユリ

春本番を迎え、様々な花々や木々たちが彩を添えています。

新緑の緑に映える植物たちの様子をご覧ください。

オニタビラコ カタバミ

カタバミ カラスノエンドウ

キツネアザミ キランソウ

シイタケ ジシバリ

シュンラン タチツボスミレ

タチツボスミレ チゴユリ

豊ヶ丘の自然学校 3日目(11/3 日)

豊ヶ丘の自然学校 3日目(11/3 日)

自然学校もいよいよ最終日。

最後は、お世話になった体育館をおそうじです。

みんな疲れもあってか?!もくもくと取り組んでいました。

最後は、閉校式。

お世話になった国士舘大学の学生さん、市のコーディネーターの方に

「ありがとうございました。」

子供主体のプログラムで、めったにできない貴重な体験の多い2泊3日だったと思います。

がんばった子供たち、おつかれさま!

運営をしてくださった方々、ありがとうございました!

最後は、お世話になった体育館をおそうじです。

みんな疲れもあってか?!もくもくと取り組んでいました。

最後は、閉校式。

お世話になった国士舘大学の学生さん、市のコーディネーターの方に

「ありがとうございました。」

子供主体のプログラムで、めったにできない貴重な体験の多い2泊3日だったと思います。

がんばった子供たち、おつかれさま!

運営をしてくださった方々、ありがとうございました!

豊ヶ丘の自然学校 2日目(11/2 土)

豊ヶ丘の自然学校 2日目(11/2 土)

さてさて二日目の続きです。

昼間のうちに作った”秘密基地”でいよいよ就寝です。

「学校林の中で」「仲間と一緒に」「手作りの秘密基地の中」「寝袋一つに包まって」どれもなかなかできない貴重な体験ですね。

学校林に遊びにくる”たぬき”もきっとびっくりしていたことでしょう?!

おやすみなさ~い。

昼間のうちに作った”秘密基地”でいよいよ就寝です。

「学校林の中で」「仲間と一緒に」「手作りの秘密基地の中」「寝袋一つに包まって」どれもなかなかできない貴重な体験ですね。

学校林に遊びにくる”たぬき”もきっとびっくりしていたことでしょう?!

おやすみなさ~い。

豊ヶ丘の自然学校 2日目(11/2 土)

豊ヶ丘の自然学校 2日目(11/2 土)

秘密基地が完成し、午後のプログラムは、やっぱりご飯づくり!

今日は、買い物からスタート。

近くのスーパー「三徳」に行き、決められた予算内で夕飯のお買い物。

メニューは、なんと子供たちが決める!

子供たちが相談した決めたメニューは、な・な・なんと

「餃子」「豚の生姜焼き」「ハンバーグ」「牛丼」などなど でした。

作り方も自分たちで試行錯誤!

日頃のお手伝いの成果が発揮される~!!

作り方がバッチリの班もあれば、え~そんな作り方?という班もあり。

工夫と協力でおいしい”創作料理”の完成。

さて、この後、どんな夜になるやら・・・・

今日は、買い物からスタート。

近くのスーパー「三徳」に行き、決められた予算内で夕飯のお買い物。

メニューは、なんと子供たちが決める!

子供たちが相談した決めたメニューは、な・な・なんと

「餃子」「豚の生姜焼き」「ハンバーグ」「牛丼」などなど でした。

作り方も自分たちで試行錯誤!

日頃のお手伝いの成果が発揮される~!!

作り方がバッチリの班もあれば、え~そんな作り方?という班もあり。

工夫と協力でおいしい”創作料理”の完成。

さて、この後、どんな夜になるやら・・・・

豊ヶ丘の自然学校 2日目(11/2 土)

豊ヶ丘の自然学校 2日目(11/2 土)

2日目の朝のスタート!

まずは、朝ごはんづくり。

その前に、火おこしでした。昨日の練習がここで活きる!

お家とは違い、そう簡単には、ご飯は食べられませんでした。

お家で包丁を握ったことのない子も挑戦! 朝から真剣勝負?!

ご飯のありがたみが分かりますね~。

朝ごはん作りと同時にお昼のお弁当も自分たちで作りました。

朝ごはんが終わると、午前中のミッションが出たようです。

学校林に「秘密基地づくり!」

紐と棒とブルーシートだけで班全員が入れる秘密基地づくり。

これが、今日の寝床になるのです!!

秘密基地が作れた班からお昼のお弁当が食べられるということで、何とかしないといけません。でも、子供たちはそんなにあせることもなく、遊びながら!?相談しながら?悩みながら?「秘密基地づくり」を楽しんでいました。

まずは、朝ごはんづくり。

その前に、火おこしでした。昨日の練習がここで活きる!

お家とは違い、そう簡単には、ご飯は食べられませんでした。

お家で包丁を握ったことのない子も挑戦! 朝から真剣勝負?!

ご飯のありがたみが分かりますね~。

朝ごはん作りと同時にお昼のお弁当も自分たちで作りました。

朝ごはんが終わると、午前中のミッションが出たようです。

学校林に「秘密基地づくり!」

紐と棒とブルーシートだけで班全員が入れる秘密基地づくり。

これが、今日の寝床になるのです!!

秘密基地が作れた班からお昼のお弁当が食べられるということで、何とかしないといけません。でも、子供たちはそんなにあせることもなく、遊びながら!?相談しながら?悩みながら?「秘密基地づくり」を楽しんでいました。

豊ヶ丘の自然学校 1日目(11/1 金)

豊ヶ丘の自然学校 1日目(11/1 金)

1日目は、16:00の開校式からスタートです。

3年生から6年生まで約50名が7班に分かれて2泊3日をともに過ごします。

ワクワク、ドキドキのはじまり、はじまり~!

開校式のあとは、さっそく夕飯作り。

1日目の夕飯のメニューは、野菜たっぷりうどん。

班でうどんを作りながら、学校林の前でたき火の練習。

これは、明日からの”火おこし”の練習だそうです。

夕飯ができた頃には、すっかりと日も暮れ、ヘッドライトをつけながらの夕飯でした。

学校林前にシートを敷き、班のみんなで鍋を囲んでいました。

やや風もあり、肌寒い夜でしたが、野菜たっぷりうどんでココロもカラダもぽっかぽかでした。

味見をさせていただくと、塩味の野菜たっぷりうどんは最高!!

夕飯の後は、30分以上も歩き、国士舘大学近くの高台に行き、多摩市の夜景を眺めたそうです。

1日目の寝床は、体育館。毛布にくるまって、「おやすみなさい。」

3年生から6年生まで約50名が7班に分かれて2泊3日をともに過ごします。

ワクワク、ドキドキのはじまり、はじまり~!

開校式のあとは、さっそく夕飯作り。

1日目の夕飯のメニューは、野菜たっぷりうどん。

班でうどんを作りながら、学校林の前でたき火の練習。

これは、明日からの”火おこし”の練習だそうです。

夕飯ができた頃には、すっかりと日も暮れ、ヘッドライトをつけながらの夕飯でした。

学校林前にシートを敷き、班のみんなで鍋を囲んでいました。

やや風もあり、肌寒い夜でしたが、野菜たっぷりうどんでココロもカラダもぽっかぽかでした。

味見をさせていただくと、塩味の野菜たっぷりうどんは最高!!

夕飯の後は、30分以上も歩き、国士舘大学近くの高台に行き、多摩市の夜景を眺めたそうです。

1日目の寝床は、体育館。毛布にくるまって、「おやすみなさい。」

学校林読み聞かせ

5月8日、9日、図書ボランティアによる「学校林読み聞かせ」が行われました。

気持ちの良い風を感じながら、お話の世界を楽しみました。

ご協力くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

読んでいただいた本を紹介します。

1年『あのくもなあに?』『へんしんオバケ』『ほしじいたけほしばあたけ』

2-1『へんしんオバケ』『オリバーくん』『ふしぎなキャンディやさん』

2-2『ともだちや』『へんしんオバケ』『へんしんトンネル』

3年『ふかいあな』『鳥の巣ものがたり』

4年『さるのオズワルド』『カングル・ワングルのぼうし』

5-1『なぞかけどうじょう』『でんせつのきょだいあんまんをはこべ』『やきざかなののろい』

5-2『わくせいキャベジ動物図鑑』『よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし』

6年『おおかみだってきをつけて』『ほしじいたけほしばあたけ』

気持ちの良い風を感じながら、お話の世界を楽しみました。

ご協力くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

読んでいただいた本を紹介します。

1年『あのくもなあに?』『へんしんオバケ』『ほしじいたけほしばあたけ』

2-1『へんしんオバケ』『オリバーくん』『ふしぎなキャンディやさん』

2-2『ともだちや』『へんしんオバケ』『へんしんトンネル』

3年『ふかいあな』『鳥の巣ものがたり』

4年『さるのオズワルド』『カングル・ワングルのぼうし』

5-1『なぞかけどうじょう』『でんせつのきょだいあんまんをはこべ』『やきざかなののろい』

5-2『わくせいキャベジ動物図鑑』『よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし』

6年『おおかみだってきをつけて』『ほしじいたけほしばあたけ』

学校林特別授業(5・6年生)

4月19日。パルテノン多摩学芸員の仙仁径氏をお迎えして、

「学校林を未来に伝えよう」というテーマで特別授業が行われました。

昔の豊ヶ丘の様子や学校林のことについてお話を伺いました。

5,6年生は総合的な学習の時間に学校林について学習します。

「学校林を未来に伝えよう」というテーマで特別授業が行われました。

昔の豊ヶ丘の様子や学校林のことについてお話を伺いました。

5,6年生は総合的な学習の時間に学校林について学習します。

カブトムシプロジェクト完成

3月30日、おやじの会の方々が、先週に引き続きカブトムシプロジェクトの作業をしました。

この日は、27日に用務主事がエコプラザ多摩からトラックで運んできたウッドチップ(土壌改良材)を

カブトムシの幼虫を育てる養殖場に入れました。

まず、学校林入口の腐葉土づくりの箱から腐葉土を少し取り出して、ならした土の上に入れます。

ここには昨夏カブトムシが卵を産んでいて、すぐに10匹ほど幼虫が出てきました。

食糧不足のためか、どの幼虫も小さいものばかりです。

その上からウッドチップを入れました。

板にカブトムシのマークをアクリルスプレーでかきました。

最後に1枚、板をはめ込みました。

中をならして完成です。

さっき獲ったカブトムシの幼虫は食べ物がいっぱいの養殖場へ放流しました。

これから、残すところあと2か月。さなぎになるまでにウッドチップをたくさん食べて

できるだけ大きな幼虫になってほしいと思います。

幼虫たちは、すぐにウッドチップの中にもぐっていきました。

羽化は6月中旬からです。

この日は、27日に用務主事がエコプラザ多摩からトラックで運んできたウッドチップ(土壌改良材)を

カブトムシの幼虫を育てる養殖場に入れました。

まず、学校林入口の腐葉土づくりの箱から腐葉土を少し取り出して、ならした土の上に入れます。

ここには昨夏カブトムシが卵を産んでいて、すぐに10匹ほど幼虫が出てきました。

食糧不足のためか、どの幼虫も小さいものばかりです。

その上からウッドチップを入れました。

板にカブトムシのマークをアクリルスプレーでかきました。

最後に1枚、板をはめ込みました。

中をならして完成です。

さっき獲ったカブトムシの幼虫は食べ物がいっぱいの養殖場へ放流しました。

これから、残すところあと2か月。さなぎになるまでにウッドチップをたくさん食べて

できるだけ大きな幼虫になってほしいと思います。

幼虫たちは、すぐにウッドチップの中にもぐっていきました。

羽化は6月中旬からです。

ヤマザクラが咲きました

3月28日。学校林のヤマザクラが咲いているのを見つけました。

花びらの色がソメイヨシノよりも白く赤い葉が出ているのが特徴です。

ぜひ、見に来てください。

花びらの色がソメイヨシノよりも白く赤い葉が出ているのが特徴です。

ぜひ、見に来てください。

カブトムシプロジェクトその2

3月24日。おやじの会の方々がカブトムシプロジェクトとして

カブトムシの養育場づくりをしました。

今回の作業では床の土を柔らかく整え、コンクリートパネルで壁を設置し、

中に、通り道の木を入れました。

いよいよ、次回3月30日にウッドチップを入れます。

当日、参加できる方が少なくて困っています。

お手伝いしていただける方を募集しています。

当日、9時30分に体育倉庫脇へお集まりください。

カブトムシの養育場づくりをしました。

今回の作業では床の土を柔らかく整え、コンクリートパネルで壁を設置し、

中に、通り道の木を入れました。

いよいよ、次回3月30日にウッドチップを入れます。

当日、参加できる方が少なくて困っています。

お手伝いしていただける方を募集しています。

当日、9時30分に体育倉庫脇へお集まりください。

ヒサカキ、コナラ、ツクシ

学校林にたくさんあるヒサカキの花も咲いています。

常緑樹で仏様や神様に葉をお供えする木です。

コナラも芽吹きました。

ツクシも出ています。

常緑樹で仏様や神様に葉をお供えする木です。

コナラも芽吹きました。

ツクシも出ています。

キブシの花

3月23日。多摩市グリーンライブセンターのグリーンボランティア初級講座で学校林を案内しました。

プールに上がる階段の左側に垂れ下がった花がたくさんついている木を見つけました。

春の変化は激しく昨日気付かなかったことを、今日気付くということが多くあります。

図鑑のキブシの花の写真と違うのですが、変種もたくさんあるということです。

もし、詳しいことが分かりましたらお教えください。

プールに上がる階段の左側に垂れ下がった花がたくさんついている木を見つけました。

春の変化は激しく昨日気付かなかったことを、今日気付くということが多くあります。

図鑑のキブシの花の写真と違うのですが、変種もたくさんあるということです。

もし、詳しいことが分かりましたらお教えください。

コブシが咲きました

3月22日。コブシも咲きました。

学校のコブシは北側にあるためか、周りのコブシが満開になったあと、やっと咲きます。

小さい子どもが手を握ったときの指のような実が付くので拳(こぶし)という名前が付いたそうです。

学校のコブシは北側にあるためか、周りのコブシが満開になったあと、やっと咲きます。

小さい子どもが手を握ったときの指のような実が付くので拳(こぶし)という名前が付いたそうです。

ソメイヨシノが咲きました

3月22日の夕方、ソメイヨシノが開花しました。

一番早く咲いたのは、体育館北側の北門横の木と校庭側学校林入口の左側の木です。

ここ3日間のぽかぽか陽気で一気に開花です。

東京の開花宣言(靖国神社の標本木)は前日の21日。

1日遅れの早い開花です。

昨年は、3月21日に開花。東京の開花から4日遅れでした。

一番早く咲いたのは、体育館北側の北門横の木と校庭側学校林入口の左側の木です。

ここ3日間のぽかぽか陽気で一気に開花です。

東京の開花宣言(靖国神社の標本木)は前日の21日。

1日遅れの早い開花です。

昨年は、3月21日に開花。東京の開花から4日遅れでした。

アズマヒキガエルの卵が孵化しました

3月8日から順次、学校ビオトープに産み付けられたアズマヒキガエルの卵が、

3月22日、孵化し始めました。

小さなオタマジャクシになりました。産卵から14日間で孵化しました。

1年生が見つけて観察しました。

昨年は3月18日に、産卵してから13日目に孵化しました。

だいたい2週間で孵化するようです。

【追記】3月24日。ずいぶん大きくなってオタマジャクシらしい形になり、

しっぽを振って泳ぐようになりました。

3月22日、孵化し始めました。

小さなオタマジャクシになりました。産卵から14日間で孵化しました。

1年生が見つけて観察しました。

昨年は3月18日に、産卵してから13日目に孵化しました。

だいたい2週間で孵化するようです。

【追記】3月24日。ずいぶん大きくなってオタマジャクシらしい形になり、

しっぽを振って泳ぐようになりました。

ぽかぽか陽気で春の花が次々咲いています

3月20日。汗ばむくらいの陽気です。

つぼみだった職員玄関の前のカタクリが咲きました。

カタクリが咲きました

日本タンポポであるカントウタンポポも咲きました。

西洋タンポポは夏を過ぎてもずっと咲いていますが、日本タンポポは春だけに咲きます。

こちらも雑草とし扱われて、あまり見向きもされないカラスノエンドウも咲きました。

さやえんどうのミニュア版のようなマメが付きます。

熟すとさやが真っ黒になるのでカラスという名が付いたのでしょう。

田んぼ周辺のヘビイチゴも咲き始めました。

真っ赤になる実はモミジイチゴと違って食べても甘くなくておいしくありません。

つぼみだった職員玄関の前のカタクリが咲きました。

カタクリが咲きました

日本タンポポであるカントウタンポポも咲きました。

西洋タンポポは夏を過ぎてもずっと咲いていますが、日本タンポポは春だけに咲きます。

こちらも雑草とし扱われて、あまり見向きもされないカラスノエンドウも咲きました。

さやえんどうのミニュア版のようなマメが付きます。

熟すとさやが真っ黒になるのでカラスという名が付いたのでしょう。

田んぼ周辺のヘビイチゴも咲き始めました。

真っ赤になる実はモミジイチゴと違って食べても甘くなくておいしくありません。

モミジイチゴが咲きました

3月19日。4年生と春を探しに学校林に入りました。

雑木林ゾーンでモミジイチゴが咲いているのを子どもが見付けました。

すでに開花から数日たっているようです。

サクラと同じバラ科です。まだ、学校林の花が少ない3月に咲きます。

サクラの花にそっくりですが、下向きに咲きます。

無理やり上に向けて写真を撮ってみました。

モミジの名前通り、葉は切れ込みが深くモミジの葉に似ています。

低い木でとげがあるので、下草刈りの時に嫌がられて刈られてしまいます。

木いちごの仲間で5月から6月に黄色からオレンジ色の実を付けます。

甘くておいしい木いちごです。

雑木林ゾーンでモミジイチゴが咲いているのを子どもが見付けました。

すでに開花から数日たっているようです。

サクラと同じバラ科です。まだ、学校林の花が少ない3月に咲きます。

サクラの花にそっくりですが、下向きに咲きます。

無理やり上に向けて写真を撮ってみました。

モミジの名前通り、葉は切れ込みが深くモミジの葉に似ています。

低い木でとげがあるので、下草刈りの時に嫌がられて刈られてしまいます。

木いちごの仲間で5月から6月に黄色からオレンジ色の実を付けます。

甘くておいしい木いちごです。

4年 季節と生き物 春再び

4年生は1年に渡って生き物を観察し、その変化が季節・温度と関係していることを学習します。

3月19日、再び戻った春を探しに学校林に入りました。

すでに学校林ではウグイスカグラやシュンランが咲いています。

芽吹いている木もあります。

気温が高くなり、暖かくなって来て、冬の様子から変化しています。

小さな虫も飛び始めています。

子どもがモミジイチゴが咲いているのを見つけました。

3月19日、再び戻った春を探しに学校林に入りました。

すでに学校林ではウグイスカグラやシュンランが咲いています。

芽吹いている木もあります。

気温が高くなり、暖かくなって来て、冬の様子から変化しています。

小さな虫も飛び始めています。

子どもがモミジイチゴが咲いているのを見つけました。

カタクリの花が咲きました

3月18日。職員玄関の前のカタクリが咲きそうです。

あっという間に葉が出てつぼみを付けました。

追記

3月20日カタクリが開花しました。

追記

3月21日よく図鑑で見るカタクリの花びらになりました。

あっという間に葉が出てつぼみを付けました。

追記

3月20日カタクリが開花しました。

追記

3月21日よく図鑑で見るカタクリの花びらになりました。

レンギョウ・ユキヤナギが咲きました

3月12日、学校北側入口の道路沿いにレンギョウとユキヤナギが咲きました。

レンギョウ ユキヤナギ

学校のユキヤナギはじゃまにならないように剪定(せんてい)しているので

柳の枝のように長い穂になって咲く枝が少なくなっています。

レンギョウ ユキヤナギ

学校のユキヤナギはじゃまにならないように剪定(せんてい)しているので

柳の枝のように長い穂になって咲く枝が少なくなっています。

シュンランが咲きました

3月11日。シュンランが咲きました。

昨年は3月9日、平成29(2017)年は3月19日、平成28・27(2016・2015)年は3月12日咲きました。

1か月程度咲いています。ぜひ、見に来てください。

昨年は3月9日、平成29(2017)年は3月19日、平成28・27(2016・2015)年は3月12日咲きました。

1か月程度咲いています。ぜひ、見に来てください。

アズマヒキガエル再登場

3月11日。雨が上がり日が差して気温がぐっと上がりました。

午後になるとアズマヒキガエルが集結しだしました。

数十匹集まって交尾しています。

3月8日に数匹出て来て産卵したのですが、その後途絶えていたので心配していたのですが出て来てくれました。

敵はハシボソガラスです。数匹食べられています。

午後になるとアズマヒキガエルが集結しだしました。

数十匹集まって交尾しています。

3月8日に数匹出て来て産卵したのですが、その後途絶えていたので心配していたのですが出て来てくれました。

敵はハシボソガラスです。数匹食べられています。

虹

3月11日、昨夜からの大雨が午前中に上がり、陽が差しました。

サンリオピューロランドに虹がかかりました。

サンリオピューロランドに虹がかかりました。

もうすぐシュンランが咲きます

3月10日、学校林にシュンランの花芽の様子を見に行きました。

昨年は3月9日に咲いています。

この株には5つの花芽が付いていて数日中に咲きそうです。

ぜひ、学校林へ見学に来てください。

職員室へお声かけいただければ開放します。

昨年は3月9日に咲いています。

この株には5つの花芽が付いていて数日中に咲きそうです。

ぜひ、学校林へ見学に来てください。

職員室へお声かけいただければ開放します。

オカタツナミソウが芽吹いています

コウヤボウキが芽吹きました

3月10日、コウヤボウキが芽吹いていました。

キクの仲間の低木で、高さは50cmくらい、幹は細くしなるので高野山で小さな箒(ほうき)として使ったのだそうです。

秋に花が咲きます。

10月27日 コウヤボウキの花

12月27日 コウヤボウキの綿毛

花の跡が残っているものもありました。

キクの仲間の低木で、高さは50cmくらい、幹は細くしなるので高野山で小さな箒(ほうき)として使ったのだそうです。

秋に花が咲きます。

10月27日 コウヤボウキの花

12月27日 コウヤボウキの綿毛

花の跡が残っているものもありました。

スミレが咲きました

3月10日。タチツボスミレが咲きました。

学校林の春の花のシーズンが始まりました。

学校林の春の花のシーズンが始まりました。

アズマヒキガエルと啓蟄・春一番

3月6日は啓蟄でした。毎年この前後にヒキガエルがビオトープに現れます。

去年は3月5日、啓蟄の前日。おととしは啓蟄の3日後の3月8日。

平成28年(2016年)は啓蟄の2日後の3月7日。平成27年(2015年)は啓蟄の前日3月5日でした。

今年は啓蟄の2日後3月8日に現れて卵を産んだのですが、たった4、5匹しか来ません。

毎年、数十匹は集まるのですが…。

ずっと待っているのですが、全然増えません。どうしてしまったのでしょうか。

産卵を終えたアズマヒキガエルは、また、どこかに戻って行きました。

春までもう一寝入りします。

3月9日、関東地方に春一番が吹いたと発表がありました。

昨年は3月1日、平成29年は2月17日、平成28年は2月14日でした。

平成27年は発生しませんでした。

去年は3月5日、啓蟄の前日。おととしは啓蟄の3日後の3月8日。

平成28年(2016年)は啓蟄の2日後の3月7日。平成27年(2015年)は啓蟄の前日3月5日でした。

今年は啓蟄の2日後3月8日に現れて卵を産んだのですが、たった4、5匹しか来ません。

毎年、数十匹は集まるのですが…。

ずっと待っているのですが、全然増えません。どうしてしまったのでしょうか。

産卵を終えたアズマヒキガエルは、また、どこかに戻って行きました。

春までもう一寝入りします。

3月9日、関東地方に春一番が吹いたと発表がありました。

昨年は3月1日、平成29年は2月17日、平成28年は2月14日でした。

平成27年は発生しませんでした。

3月8日、雪化粧

3月8日、朝、昨日の雨は山地では雪だったようで、丹沢の山々が雪化粧をしていました。

屋上からの景色 矢印は富士山です。

屋上からの景色 矢印は富士山です。

ツグミ カワラヒワ

2月27日。朝、冬鳥のツグミの写真を撮ることができました。

ツグミは冬にシベリアから渡って来る冬鳥です。

冬鳥の中では一番最後にやってきます。今年は12月11日に初めて確認しました。

春は一番最後まで残り、連休くらいまで見られます。

ツグミの仲間は地中の虫をよく食べるので、地上に降りているところをよく見ます。

ヒヨドリ程度の大きさで背中が茶色、お腹は白で黒い斑点、目の上の白い筋が目印です。

背筋が伸ばして、よい姿勢で遠くを見ている姿が素敵です。

同じ時間にカワラヒワがいました。

スズメ程度の大きさで、腰にある黄色い斑点が目印です。

留鳥で1年じゅういますが、この辺りでは毎日見られるほど多くはいません。

「河原」という名前の通り多摩川河川敷でよく見られます。

ヒワの仲間はくちばしが太く短く、実や種子を割るのに適しています。

ヒマワリの種が大好きで、3年生が育てていたヒマワリの種が熟すと

上手に止まってくちばしで取り出し、殻を割って中身だけを食べていました。

キリコロカリコロと少し長めの優しい声で鳴きます。

ツグミは冬にシベリアから渡って来る冬鳥です。

冬鳥の中では一番最後にやってきます。今年は12月11日に初めて確認しました。

春は一番最後まで残り、連休くらいまで見られます。

ツグミの仲間は地中の虫をよく食べるので、地上に降りているところをよく見ます。

ヒヨドリ程度の大きさで背中が茶色、お腹は白で黒い斑点、目の上の白い筋が目印です。

背筋が伸ばして、よい姿勢で遠くを見ている姿が素敵です。

同じ時間にカワラヒワがいました。

スズメ程度の大きさで、腰にある黄色い斑点が目印です。

留鳥で1年じゅういますが、この辺りでは毎日見られるほど多くはいません。

「河原」という名前の通り多摩川河川敷でよく見られます。

ヒワの仲間はくちばしが太く短く、実や種子を割るのに適しています。

ヒマワリの種が大好きで、3年生が育てていたヒマワリの種が熟すと

上手に止まってくちばしで取り出し、殻を割って中身だけを食べていました。

キリコロカリコロと少し長めの優しい声で鳴きます。

5年・6年 学校林整備作業

2月22日。授業時間として5・6年生全員と全職員が参加する学校林整備作業を行いました。

6年生は2月9日のとよぱあくでできなかった杭(くい)打ちやビオトープの清掃、下草刈りなどを

5年生は枝拾いや伐採した丸太の片付けなどを行いました。

6年生の下草刈り

学校林ビオトープもきれいになりました。

絶滅危惧種タマノカンアオイ保護のため、立ち入らないように杭を打ちました。

5年生がたくさん枝を拾ってくれました。

6年生は2月9日のとよぱあくでできなかった杭(くい)打ちやビオトープの清掃、下草刈りなどを

5年生は枝拾いや伐採した丸太の片付けなどを行いました。

6年生の下草刈り

学校林ビオトープもきれいになりました。

絶滅危惧種タマノカンアオイ保護のため、立ち入らないように杭を打ちました。

5年生がたくさん枝を拾ってくれました。

スギ花粉が飛散しています

2月22日、屋上に黄色い粉が積もっていました。

暖かくなって、いよいよ大量のスギ花粉が飛散しだしました。

暖かくなって、いよいよ大量のスギ花粉が飛散しだしました。

ナズナ・ホトケノザが咲いています

2月19日、学校の畑に春の花、ナズナとホトケノザが咲いています。

もう何日も前から咲いているようです。

雑草といってしまえばそれまでですが、小さい花をよく見ると、とてもかわいい花たちです。

ナズナ ホトケノザ

ナズナは春の七草です。

春の七草にはホトケノザもありますが、春の七草のホトケノザは別種です。

コオニノタビラコというキクの仲間で、学校にも咲きますが、まだ咲いていません。

このホトケノザはシソの仲間です。

もう何日も前から咲いているようです。

雑草といってしまえばそれまでですが、小さい花をよく見ると、とてもかわいい花たちです。

ナズナ ホトケノザ

ナズナは春の七草です。

春の七草にはホトケノザもありますが、春の七草のホトケノザは別種です。

コオニノタビラコというキクの仲間で、学校にも咲きますが、まだ咲いていません。

このホトケノザはシソの仲間です。

1年 保育園児の学校林案内

2月15日。1年生が来年小学校に入学する保育園の年長さんを招待して学校を紹介しました。

保育園との交流会

学校林も園児に紹介しました。

ブランコ、つり橋、くもの巣の遊具でも遊んでもらいました。

枯れた樹木の伐採

2月14日、学校林ボランティアと地域の方が枯れた樹木の伐採をしてくださいました。

12月8日の学校林活用・再生プロジェクト委員会で指摘を受けた枯れ木を

多摩市立グリーンライプランターの方や地域の多摩市グリーンボランティア森木会の方、

学校林ボランティアの方6名で5本伐採し、安全を確保しました。

ありがとうございました。

12月8日の学校林活用・再生プロジェクト委員会で指摘を受けた枯れ木を

多摩市立グリーンライプランターの方や地域の多摩市グリーンボランティア森木会の方、

学校林ボランティアの方6名で5本伐採し、安全を確保しました。

ありがとうございました。

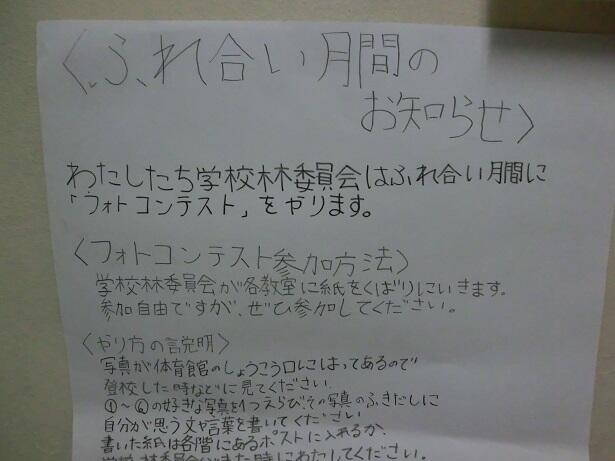

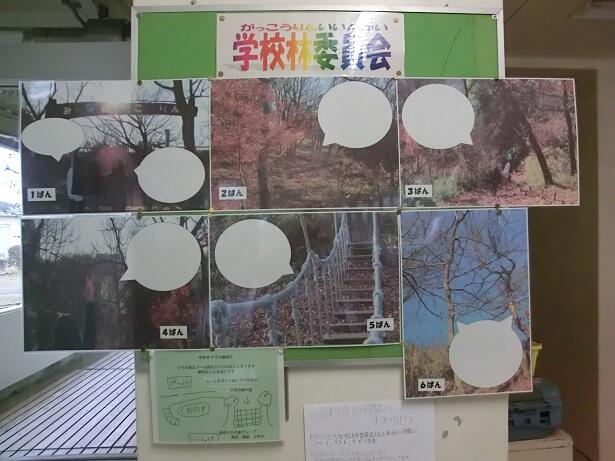

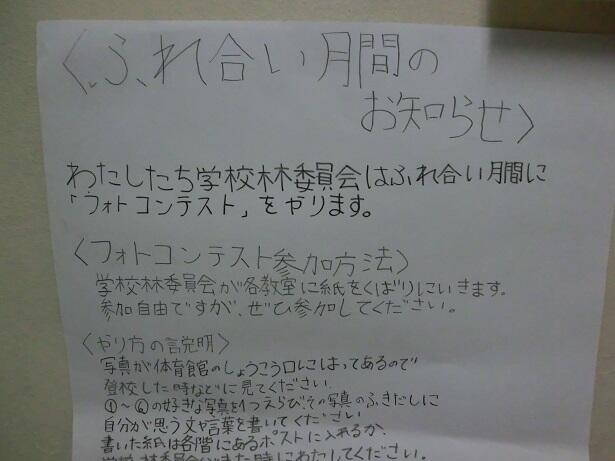

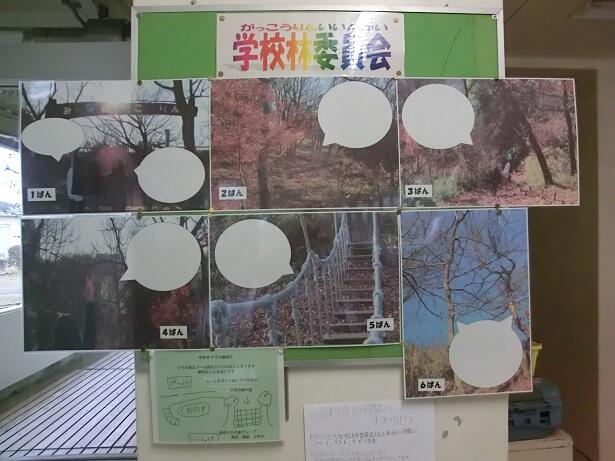

フォトコンテスト

2月は豊小ふれあい月間です。

学校林委員会では学校林とふれあうために、学校林の木の気持ちを考える

フォトコンテストを実施しています。

写真を見ながら木の気持ちを想像して吹き出しの言葉を考えます。

学校林委員会では学校林とふれあうために、学校林の木の気持ちを考える

フォトコンテストを実施しています。

写真を見ながら木の気持ちを想像して吹き出しの言葉を考えます。

アンズが咲きました

2月12日、アンズが咲いているのを見つけました。

学校北側の車が入る道沿いに咲いています。

ピンク色の花で梅より大きい実が付きます。

学校北側の車が入る道沿いに咲いています。

ピンク色の花で梅より大きい実が付きます。

マンサクが咲いています

学校の周りの遊歩道沿いに早春の花マンサクが咲いています。

葉がついていることや、場所から、自生しているものではなく園芸品種だと思われます。

葉がついていることや、場所から、自生しているものではなく園芸品種だと思われます。

6年 体験交流型学習発表会「とよぱあく」

2月9日、体験交流型学習発表会「とよぱあく」を行いました。

6年生が総合的な学習の時間で学習してきた学校林のことを

お客さんが体験できる活動を取り入れて発表しました。

学校林の枝を使って小物のかざりを作るコーナーです。

伐採した学校林のコナラの幹を使ったいすで休憩する場所を作りました。

学校林の素敵な風景を撮った写真の美術館。

学校林の篠竹を乾燥させ、茎を切って空洞に糸を通し立体を作ります。

1年生でも上手に正八面体を作ることができていました。

6年生が総合的な学習の時間で学習してきた学校林のことを

お客さんが体験できる活動を取り入れて発表しました。

学校林の枝を使って小物のかざりを作るコーナーです。

伐採した学校林のコナラの幹を使ったいすで休憩する場所を作りました。

学校林の素敵な風景を撮った写真の美術館。

学校林の篠竹を乾燥させ、茎を切って空洞に糸を通し立体を作ります。

1年生でも上手に正八面体を作ることができていました。

ユキヤナギが芽吹きました

2月7日、4月の陽気となって暖かい日になりました。

これまで、ずっと雨が降らなかったのが、規則的に天気が変って雨が降るようになり、

春が近づいて来ていることを感じさせます。

ユキヤナギが緑の新芽を膨らませました。

これまで、ずっと雨が降らなかったのが、規則的に天気が変って雨が降るようになり、

春が近づいて来ていることを感じさせます。

ユキヤナギが緑の新芽を膨らませました。

カブトムシプロジェクト

これまで、おやじの会の方々が多摩市産カブトムシを育てるカブトムシプロジェクトとして、

古くなった腐葉土づくりの箱の解体をしてくださいました。

(豊小のPTAの項目→豊小のPTA活動→おやじの会→2018年6月9日、10月27日の項参照)

2月3日、いよいよ新しい箱作りが始まりました。

今回は、貯まった土を書き出して、コンクリートパネルで周りを囲みます。

これが重労働!アズマネザザ(篠竹)の地下茎がたくさんあってとても大変です。

スコップだけではできません。つるはしやクワも使って書き出しました。

2時間半かけて、半分の工程を終えることができました。

お疲れさまでした。明日から背中や腰、足が痛むことと思います。

次回は、お手伝いいただける方を大募集します。

ぜひ、お力をお貸しください。

学校林や遊歩道の落葉を入れて、カブトムシが卵を産むようにさせるプロジェクトです。

古くなった腐葉土づくりの箱の解体をしてくださいました。

(豊小のPTAの項目→豊小のPTA活動→おやじの会→2018年6月9日、10月27日の項参照)

2月3日、いよいよ新しい箱作りが始まりました。

今回は、貯まった土を書き出して、コンクリートパネルで周りを囲みます。

これが重労働!アズマネザザ(篠竹)の地下茎がたくさんあってとても大変です。

スコップだけではできません。つるはしやクワも使って書き出しました。

2時間半かけて、半分の工程を終えることができました。

お疲れさまでした。明日から背中や腰、足が痛むことと思います。

次回は、お手伝いいただける方を大募集します。

ぜひ、お力をお貸しください。

学校林や遊歩道の落葉を入れて、カブトムシが卵を産むようにさせるプロジェクトです。

第6回 1月の学校林整備作業

1月26日、学校林整備作業を行いました。

しいたけ榾木(ほだぎ)の整理、階段修理、遊歩道整備、枝拾い等をしました。

大人19名、子ども9名が参加しました。

焼いもづくりもしましたが、今回は少し焦げてしまいました。

階段の修理箇所は2か所。

2月の体験交流型学習発表会「とよぱあく」で6年生が階段修理体験ブースを設営します。

他学年の子どもに体験してもらえるように材料の下準備しました。

「とよパあく」では絶滅危惧種「タマノカンアオイ」生息域に入らないように6年生が柵を作るブースを設営します。

柵の奥になる場所の固くなっていた土をほぐして生息域を広げられるようにしました。

子どもたちは枝運びで大活躍。仕事が終わったら焼いもをいただきました。

ご苦労様でした。

しいたけの榾木(ほだぎ)の置き換えはホームページ「豊小の学校林→しいたけ栽培」の項目をご覧ください。こちらからもジャンプできます。

しいたけ榾木(ほだぎ)の整理、階段修理、遊歩道整備、枝拾い等をしました。

大人19名、子ども9名が参加しました。

焼いもづくりもしましたが、今回は少し焦げてしまいました。

階段の修理箇所は2か所。

2月の体験交流型学習発表会「とよぱあく」で6年生が階段修理体験ブースを設営します。

他学年の子どもに体験してもらえるように材料の下準備しました。

「とよパあく」では絶滅危惧種「タマノカンアオイ」生息域に入らないように6年生が柵を作るブースを設営します。

柵の奥になる場所の固くなっていた土をほぐして生息域を広げられるようにしました。

子どもたちは枝運びで大活躍。仕事が終わったら焼いもをいただきました。

ご苦労様でした。

しいたけの榾木(ほだぎ)の置き換えはホームページ「豊小の学校林→しいたけ栽培」の項目をご覧ください。こちらからもジャンプできます。

多摩エコフェスタ2019

1月19日、20日にパルテノン多摩で多摩エコフェスタ2019を開催しています。

豊ヶ丘小学校も6年生が総合的な学習の時間で学校林を調査したことを発信しています。

ぜひ、お越しください。

豊ヶ丘小学校も6年生が総合的な学習の時間で学校林を調査したことを発信しています。

ぜひ、お越しください。

勘違いの早咲き

白梅の下の車道脇にあるレンギョウとユキヤナギが春を間違えて数輪咲いています。

レンギョウは昨年から数本の木から1・2輪ずつ咲いています。

11月が暖かかったせいでしょうか。

ユキヤナギも今年に入って1本の木から数輪咲いています。

とちらも、ほかの花芽はまだ固く、ちゃんと温かい春を待っています。

レンギョウは昨年から数本の木から1・2輪ずつ咲いています。

11月が暖かかったせいでしょうか。

ユキヤナギも今年に入って1本の木から数輪咲いています。

とちらも、ほかの花芽はまだ固く、ちゃんと温かい春を待っています。

白梅が咲きました

1月17日。校舎北側の学校へ入る車道脇の白梅が咲きました。

北向き斜面のため、いつも他の場所より咲くのが遅くなるのですが、今年は早く咲きました。

平成30年は2月5日、平成29年は1月25日、平成28年は1月13日、平成27年は2月12日に咲いています。

年によってずいぶん違います。

北向き斜面のため、いつも他の場所より咲くのが遅くなるのですが、今年は早く咲きました。

平成30年は2月5日、平成29年は1月25日、平成28年は1月13日、平成27年は2月12日に咲いています。

年によってずいぶん違います。

ウグイスカグラが咲き始めました

1月14日、冬から咲き始める春一番早く咲くウグイスカグラの花が咲いているのを見付けました。

まだ、1輪しか咲いていませんが、開花は数日前のようです。

昨年は、1月8日、一昨年は年末から咲いていました。

実は赤く熟すと食べることができます。

子どもたちが見つけると食べてなくなってしまうほどおいしい実です。

見に来てください。

3月に咲くシュンランの花芽も出ています。

ミツバアケビの葉がきれいに紅葉していました。

まだ、1輪しか咲いていませんが、開花は数日前のようです。

昨年は、1月8日、一昨年は年末から咲いていました。

実は赤く熟すと食べることができます。

子どもたちが見つけると食べてなくなってしまうほどおいしい実です。

見に来てください。

3月に咲くシュンランの花芽も出ています。

ミツバアケビの葉がきれいに紅葉していました。

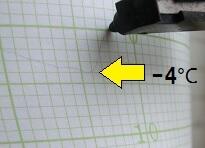

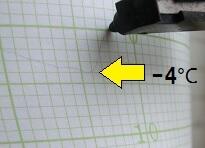

プール結氷

今季一番の寒さとなった1月10日、プールが結氷しました。

この日の最低気温は-4.0℃でした。

この日の最低気温は-4.0℃でした。

☆ 連絡・手続き等

服務事故防止ポスター

豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

☆ 学習支援コーナー

●学習支援サイトのリンク集

NHK for School

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)

☆ カウンター

1

4

2

3

1

8

5