文字

背景

行間

◆学校林での活動や学校林・学校の自然

学校林での活動や学校林・学校の自然をご紹介します!

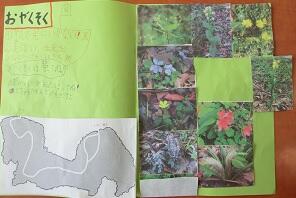

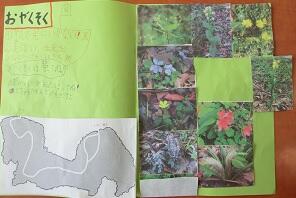

6年 1年生の学校林案内

5月1日、6年生が1年生に学校林を案内しました。

6年生は学校林よさを後輩に伝え、学校林の保全を継承していってほしいと考え、

1年生に学校林を案内しました。

6年生は、1年生に対してどんな内容をどのように伝えるのかを1人1人が考えて準備しました。

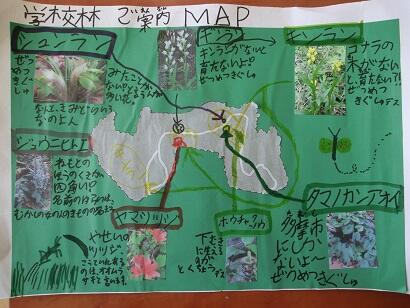

6年生自作のパンフレットや図鑑

6年生は1年生とペアになって学校林を案内しました。

自作の資料は1年生にあげました。

1年生は大事そうにランドセルにしまっていました。

学校林入口の階段教室を使ってオリエンテーション 絶滅危惧種のタマノカンアオイの解説

絶滅危惧種のキンランを解説 絵になる風景です ビロードのようなシロダモの若葉を触らせています

6年生は学校林よさを後輩に伝え、学校林の保全を継承していってほしいと考え、

1年生に学校林を案内しました。

6年生は、1年生に対してどんな内容をどのように伝えるのかを1人1人が考えて準備しました。

6年生自作のパンフレットや図鑑

6年生は1年生とペアになって学校林を案内しました。

自作の資料は1年生にあげました。

1年生は大事そうにランドセルにしまっていました。

学校林入口の階段教室を使ってオリエンテーション 絶滅危惧種のタマノカンアオイの解説

絶滅危惧種のキンランを解説 絵になる風景です ビロードのようなシロダモの若葉を触らせています

ヤマボウシが咲きました

4月28日、学校林散策会でヤマボウシが咲いているのを見つけました。

プールの奥の学校林の中です。これから花弁に見える部分がもっと白くなります。

プールの奥の学校林の中です。これから花弁に見える部分がもっと白くなります。

樹木医による学校林散策会

第4回学校林公開週間の行事として、学校林活用・再生プロジェクト及び

学校林ボランティアの企画による「樹木医による学校林散策会」を4月28日に実施しました。

講師は、学校運営連絡協議会委員をお願いしている地域在住の樹木医の方です。

学校林が残されたいきさつや昔の里山の活用法、樹木の見方、野鳥の話と

始めての方でも分かりやすいように解説していただきました。

6年生児童を中心にたくさんの児童も参加してくれました。

全体では40名の参加でした。みなさんありがとうございました。

多摩テレビさんの取材も入り、学校林の上をドローンを飛ばして撮影してくれました。

どんな画像が取れたのか、放映が楽しみです。

ドローンで上空から撮影しましした

学校林ボランティアの企画による「樹木医による学校林散策会」を4月28日に実施しました。

講師は、学校運営連絡協議会委員をお願いしている地域在住の樹木医の方です。

学校林が残されたいきさつや昔の里山の活用法、樹木の見方、野鳥の話と

始めての方でも分かりやすいように解説していただきました。

6年生児童を中心にたくさんの児童も参加してくれました。

全体では40名の参加でした。みなさんありがとうございました。

多摩テレビさんの取材も入り、学校林の上をドローンを飛ばして撮影してくれました。

どんな画像が取れたのか、放映が楽しみです。

ドローンで上空から撮影しましした

第4回学校林公開週間

4月23日(月)~5月7日(月)までは第4回学校林公開週間です。

今年は公開週間前に次々と春の花が咲き、

前半に咲く花は見頃が過ぎてしまいました。

種類は少なくなりますが、後半に咲く花が見頃となりました。

平日は、休み時間に学校林委員会の児童が

地域や保護者のお客さん、教職員、下学年の児童に学校林の様子を伝えるガイドをしました。

下学年児童を案内 ひばり教室の巡回教員を案内 多摩テレビの取材の方を案内

今年は公開週間前に次々と春の花が咲き、

前半に咲く花は見頃が過ぎてしまいました。

種類は少なくなりますが、後半に咲く花が見頃となりました。

平日は、休み時間に学校林委員会の児童が

地域や保護者のお客さん、教職員、下学年の児童に学校林の様子を伝えるガイドをしました。

下学年児童を案内 ひばり教室の巡回教員を案内 多摩テレビの取材の方を案内

オカタツナミソウが咲きました

4月27日、オカタツナミソウが咲きました。

予想以上に早く、連休前に咲きました。

絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。

学校林には4種の絶滅危惧種の植物がありますが、これで4種とも咲きました。

多様腫ゾーンのシイタケ小屋と学校林ビオトープの間に大きな群落があります。

花が波しぶきが立っている様子と似ているところが名前の由来です。

濃い青がきれいなシソ科の植物です。(まだ咲きたてのためか色が薄いようです。)

予想以上に早く、連休前に咲きました。

絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。

学校林には4種の絶滅危惧種の植物がありますが、これで4種とも咲きました。

多様腫ゾーンのシイタケ小屋と学校林ビオトープの間に大きな群落があります。

花が波しぶきが立っている様子と似ているところが名前の由来です。

濃い青がきれいなシソ科の植物です。(まだ咲きたてのためか色が薄いようです。)

3年 きつつきの商売

3年生の国語の音読教材に「きつつきの商売」というお話があります。

「森のお店やさん」林原玉枝作の一部です。

森のきつつきが「おとや(音屋)」というお店で森の音を売っています。

お客さんが目を閉じて聞くと森のいろいろな音が浮かびます。

そこで、4月27日、学校林の階段教室で音読して、みんなで聞き合いました。

学校林でも目を閉じてみると、鳥の声や葉がこすれる音がよく聞こえます。

物語の世界と同じ雰囲気を味わうことができました。

「森のお店やさん」林原玉枝作の一部です。

森のきつつきが「おとや(音屋)」というお店で森の音を売っています。

お客さんが目を閉じて聞くと森のいろいろな音が浮かびます。

そこで、4月27日、学校林の階段教室で音読して、みんなで聞き合いました。

学校林でも目を閉じてみると、鳥の声や葉がこすれる音がよく聞こえます。

物語の世界と同じ雰囲気を味わうことができました。

ノバラが咲きました

4月27日、ノバラが咲きました。

小さいバラですが、白くとてもきれいな花です。

小さいバラですが、白くとてもきれいな花です。

学校の木 ユリノキ

4月28日は開校記念日です。

豊ヶ丘小学校の木は校章・校歌にあるユリノキです。

4月26日、ユリノキの花が咲きました。

ユリノキは校舎に沿って植えられています。

樹高が高くなり過ぎ、強風で倒れないように、また、教室が暗くならないように

昨年、2階と3階の間で幹を切り、頭をきれいにそろえました。

剪定したため、今年は花が少なくなってしまいました。

来年はたくさん咲くことでしょう。

豊ヶ丘小学校の木は校章・校歌にあるユリノキです。

4月26日、ユリノキの花が咲きました。

ユリノキは校舎に沿って植えられています。

樹高が高くなり過ぎ、強風で倒れないように、また、教室が暗くならないように

昨年、2階と3階の間で幹を切り、頭をきれいにそろえました。

剪定したため、今年は花が少なくなってしまいました。

来年はたくさん咲くことでしょう。

1年研究授業

校内研究会として、各学年で授業のプランを検討し、

子どもたちの力を育てる工夫を考え、実践する研究授業を行っています。

4月24日は1年生のスタートカリキュラムの研究授業を行いました。

1年1組では、遊んでみたい場所として学校林とビオトープが挙がりました。

子どもたちにとって、やはり、学校林の遊具は魅力的なのですね。

子どもたちの願いを生かして授業を組み立てることで、子どもの意欲を高めます。

スタートカリキュラムは、幼稚園・保育園との接続を考えたプログラムです。

今回は、遊びの中から自然への気付きや社会性を育てる幼稚園・保育園での活動に近い授業形態を取り入れています。

授業後は、教員同士で効果があったかどうかを検討します。

今回は3グループに分かれて検討しました。

検討した結果を全体で共有した後、講師の先生から講評・指導をいただきます。

子どもたちの力を育てる工夫を考え、実践する研究授業を行っています。

4月24日は1年生のスタートカリキュラムの研究授業を行いました。

1年1組では、遊んでみたい場所として学校林とビオトープが挙がりました。

子どもたちにとって、やはり、学校林の遊具は魅力的なのですね。

子どもたちの願いを生かして授業を組み立てることで、子どもの意欲を高めます。

スタートカリキュラムは、幼稚園・保育園との接続を考えたプログラムです。

今回は、遊びの中から自然への気付きや社会性を育てる幼稚園・保育園での活動に近い授業形態を取り入れています。

授業後は、教員同士で効果があったかどうかを検討します。

今回は3グループに分かれて検討しました。

検討した結果を全体で共有した後、講師の先生から講評・指導をいただきます。

ハンショウヅルとコゴメウツギが咲きました

4月22日。ハンショウヅルが咲きました。

鐘のような花を付けるつる性の植物です。

クレマチスの仲間で学名はClematis japonica(クレマチス ジャポニカ)

紫色のつぼみは「がく」で中に花があります。珍しい植物です。

つぼみ 咲きました

4月23日。コゴメウヅギも咲きました。

雑木林ゾーンにたくさんあります。

つぼみ 咲きました

絶滅危惧種のオカタツナミソウのつぼみも大きくなってきました。

連休後には咲きそうです。

鐘のような花を付けるつる性の植物です。

クレマチスの仲間で学名はClematis japonica(クレマチス ジャポニカ)

紫色のつぼみは「がく」で中に花があります。珍しい植物です。

つぼみ 咲きました

4月23日。コゴメウヅギも咲きました。

雑木林ゾーンにたくさんあります。

つぼみ 咲きました

絶滅危惧種のオカタツナミソウのつぼみも大きくなってきました。

連休後には咲きそうです。

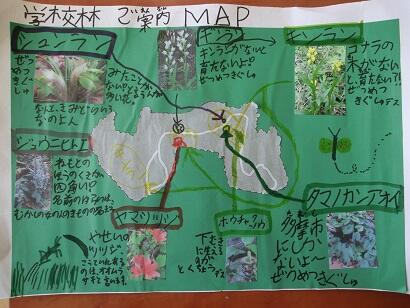

6年 学校林調べ

6年生は総合的な学習の時間で学校林について調べ、

里山である学校林を未来へつなげていく活動をしていくことになりました。

そのために1年生と一緒に学校に行って、学校林を紹介することにしました。

まずは、自分たちが学校林を知ることが重要です。

そこで、専門家の方から、学校林の植物について実際に歩きながら教えていただくことにしました。

今は、たくさんの学校林の植物が花を咲かせる一番素晴らしい時季です。

4月19日。パルテノン多摩歴史ミュージアム学芸員の仙仁径先生と、

多摩市グリーボランティア森木会で「ななやま緑地の会」の相田幸一さんに教えていただきました。

グループに分かれて、学校林の希少な植物を紹介してもらいました。

子どもたちは、今度は自分が1年生や保護者・地域の方々に教える立場となるので、

地図に名前や特徴をメモしながら歩きました。

あっという間に1時間の授業が終わってしまいました。

最後に、1時間の授業の感想を発表して終わりました。

ゲストティーチャーのみなさま、ご指導ありがとうございました。

里山である学校林を未来へつなげていく活動をしていくことになりました。

そのために1年生と一緒に学校に行って、学校林を紹介することにしました。

まずは、自分たちが学校林を知ることが重要です。

そこで、専門家の方から、学校林の植物について実際に歩きながら教えていただくことにしました。

今は、たくさんの学校林の植物が花を咲かせる一番素晴らしい時季です。

4月19日。パルテノン多摩歴史ミュージアム学芸員の仙仁径先生と、

多摩市グリーボランティア森木会で「ななやま緑地の会」の相田幸一さんに教えていただきました。

グループに分かれて、学校林の希少な植物を紹介してもらいました。

子どもたちは、今度は自分が1年生や保護者・地域の方々に教える立場となるので、

地図に名前や特徴をメモしながら歩きました。

あっという間に1時間の授業が終わってしまいました。

最後に、1時間の授業の感想を発表して終わりました。

ゲストティーチャーのみなさま、ご指導ありがとうございました。

学校林クロスカントリー

4月12日のロング昼休みは、今年度第1回目のトヨリンピックです。

本校の1校1取組の1つで、特別教室・体育館・校庭でいろいろな運動遊びを行います。

子どもは、自分の好きな種目へ行って遊びます。

学校林にも種目があります。

「学校林クロスカントリー」という種目です。

遊歩道を走ります。新緑の中、気持ちがいいランニングができます。

本校の1校1取組の1つで、特別教室・体育館・校庭でいろいろな運動遊びを行います。

子どもは、自分の好きな種目へ行って遊びます。

学校林にも種目があります。

「学校林クロスカントリー」という種目です。

遊歩道を走ります。新緑の中、気持ちがいいランニングができます。

コバノガマズミ、ヤマツヅジ、ツリバナが咲いています

4月10日、雑木林ゾーンにコバノガマズミが咲きました。

関東以西に自生しているようですが、多摩丘陵では珍しいようです。

ガマズミと同じように赤い実が付きます。

4月17日。同じく雑木林ゾーンにヤマツヅジが咲きました。

多摩丘陵に自生する唯一のツツジです。朱色がとてもきれいです。

4月19日。ツリバナが咲きました。雑木林ゾーンの遊歩道に2本あります。

花が長い柄の先につり下がっているのが特徴です。

多摩丘陵ではあまり多く見られないようです。

関東以西に自生しているようですが、多摩丘陵では珍しいようです。

ガマズミと同じように赤い実が付きます。

4月17日。同じく雑木林ゾーンにヤマツヅジが咲きました。

多摩丘陵に自生する唯一のツツジです。朱色がとてもきれいです。

4月19日。ツリバナが咲きました。雑木林ゾーンの遊歩道に2本あります。

花が長い柄の先につり下がっているのが特徴です。

多摩丘陵ではあまり多く見られないようです。

ギンラン・ササバギンランが咲きました

4月17日、ギンラン・ササバギンランが咲きました。

ギンランは絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。学校林の雑木林ゾーンに2本咲いていました。

キンランやササバギンランに比べて草丈が1/3以下。10cm程度の小さな草花です。

百葉箱の周り~駐車場にかけては15本咲いています。

ササバギンランも咲きました。キンランより遅れて咲きます。

学校林の雑木林ゾーンに1本咲きました。

これから咲いてきますが、キンランに比べて本数は1/10程度です。

準絶命危惧種(NT)に指定されています。

準絶滅危惧種はササバギンランだけです。

草丈はキンランより少し短く20~30cm程度。

ギンランは10cm程度なので違いはすぐに分かります。

ギンランは絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。学校林の雑木林ゾーンに2本咲いていました。

キンランやササバギンランに比べて草丈が1/3以下。10cm程度の小さな草花です。

百葉箱の周り~駐車場にかけては15本咲いています。

ササバギンランも咲きました。キンランより遅れて咲きます。

学校林の雑木林ゾーンに1本咲きました。

これから咲いてきますが、キンランに比べて本数は1/10程度です。

準絶命危惧種(NT)に指定されています。

準絶滅危惧種はササバギンランだけです。

草丈はキンランより少し短く20~30cm程度。

ギンランは10cm程度なので違いはすぐに分かります。

ジュウニヒトエ、ホウチャクソウが咲きました

他にも次々と咲いています。

ジュウニヒトエも4月9日ぐらいから咲いています。

アスレチックゾーンに群落があります。

シソの仲間で白い毛が目立つ薄紫色の花です。

花が重なって咲くので平安時代の女官の衣装「十ニ単」と呼ばれたようです。

ホウチャクソウは13日に咲きました。

多様腫ゾーンにたくさん咲いています。

チゴユリの仲間ですが、チゴユリと違って花が開かないので筒状に見えます。

宝鐸(ホウチャク)とは、仏堂や仏塔の四方の軒に下げる鈴のこと。

花の形から名づけられたのでしょう。

ジュウニヒトエも4月9日ぐらいから咲いています。

アスレチックゾーンに群落があります。

シソの仲間で白い毛が目立つ薄紫色の花です。

花が重なって咲くので平安時代の女官の衣装「十ニ単」と呼ばれたようです。

ホウチャクソウは13日に咲きました。

多様腫ゾーンにたくさん咲いています。

チゴユリの仲間ですが、チゴユリと違って花が開かないので筒状に見えます。

宝鐸(ホウチャク)とは、仏堂や仏塔の四方の軒に下げる鈴のこと。

花の形から名づけられたのでしょう。

タマノカンアオイも咲いています

タマノカンアオイは4月9日頃から咲いています。

「多摩」の名が付く寒葵(かんあおい)です。多摩の固有種。絶滅危惧Ⅱ類(VU)です。

つぼみ

常緑の多年草で、なかなか増えないと言われています。

中央の濃い紫色の丸い部分が花です。地味です。

1年に葉が1枚ずつ増えると聞かされましたが、そこまで生育が遅くはないようで、

多くの新芽が出ていました。

学校林にはずいぶん大きな群落があって貴重な場所になっています。

いくつか群落があります 新芽がたくさん出ていました

「多摩」の名が付く寒葵(かんあおい)です。多摩の固有種。絶滅危惧Ⅱ類(VU)です。

つぼみ

常緑の多年草で、なかなか増えないと言われています。

中央の濃い紫色の丸い部分が花です。地味です。

1年に葉が1枚ずつ増えると聞かされましたが、そこまで生育が遅くはないようで、

多くの新芽が出ていました。

学校林にはずいぶん大きな群落があって貴重な場所になっています。

いくつか群落があります 新芽がたくさん出ていました

キンランが咲きました

4月12日、キンランが咲きました。

キンランは、東京都南多摩地区で絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。

学校林には100株以上あると思われます。

キンランはコナラと共生する菌類と共生しているので、コナラ、菌類と一緒でないと育ちません。

キンランだけ持って帰っても枯らすだけです。里山の生態系の賜物です。

学校で確認されている絶滅危惧種Ⅱ類(VU)は、キンランの他に、ギンラン、タマノカンアオイ、オカタツナミソウの4種です。

キンランとヤマツヅジのつぼみ

濃い黄色のキンランと朱色のヤマツツジが並んでいます。とてもきれいです。

キンランは、東京都南多摩地区で絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。

学校林には100株以上あると思われます。

キンランはコナラと共生する菌類と共生しているので、コナラ、菌類と一緒でないと育ちません。

キンランだけ持って帰っても枯らすだけです。里山の生態系の賜物です。

学校で確認されている絶滅危惧種Ⅱ類(VU)は、キンランの他に、ギンラン、タマノカンアオイ、オカタツナミソウの4種です。

キンランとヤマツヅジのつぼみ

濃い黄色のキンランと朱色のヤマツツジが並んでいます。とてもきれいです。

チゴユリが咲きました

4月7日。待ちに待ったチゴユリが咲きました。

これからどんどん咲いて、あたり一面が白くなるときは圧巻です。

白く清楚で凛としていて、とても美しい花です。

4月13日ぐらいが満開か?学校林は今が一番素晴らしい時です。ぜひ、来てください。

花が終わると実がなります。左はカタクリ。

もともとは根からでんぷんを取ったようですが、現在、市販の片栗粉はジャガイモでんぷんです。

右はウグイスカグラ。熟すと食べられます。グミのようになります。

ヤブレガサも葉を広げました。

和名は形状をとらえてなおかつユニークなものが多いですね。

これからどんどん咲いて、あたり一面が白くなるときは圧巻です。

白く清楚で凛としていて、とても美しい花です。

4月13日ぐらいが満開か?学校林は今が一番素晴らしい時です。ぜひ、来てください。

花が終わると実がなります。左はカタクリ。

もともとは根からでんぷんを取ったようですが、現在、市販の片栗粉はジャガイモでんぷんです。

右はウグイスカグラ。熟すと食べられます。グミのようになります。

ヤブレガサも葉を広げました。

和名は形状をとらえてなおかつユニークなものが多いですね。

4月のトンボ

4月の始めにトンボなんて!

こんなに早くからトンボは羽化するのですね。知りませんでした。

4月7日。ビオトープで羽化したてのトンボを2匹見つけました。

シオカラトンボでしょうか。(詳しい方、教えてください。)

こんなに早くからトンボは羽化するのですね。知りませんでした。

4月7日。ビオトープで羽化したてのトンボを2匹見つけました。

シオカラトンボでしょうか。(詳しい方、教えてください。)

タンポポ

体育館への渡り廊下付近のタンポポの群落は

在来の日本タンポポ(カントウタンポポ)です。

最近少なくなり、あまり見かけなくなりました。

春にしか咲かないせいかもしれません。

外来種のセイヨウタンポポは春から秋まで咲いて種を飛ばします。

これでは日本タンポポは太刀打ちできなくなるのも納得してしまいます。

実際は、すでに交雑が進んでいて、純粋な日本タンポポは少ないようです。

花の基部(総苞)がくっついているのが日本タンポポ。反りかえっているのがセイヨウウタンポポです。

在来の日本タンポポ(カントウタンポポ)です。

最近少なくなり、あまり見かけなくなりました。

春にしか咲かないせいかもしれません。

外来種のセイヨウタンポポは春から秋まで咲いて種を飛ばします。

これでは日本タンポポは太刀打ちできなくなるのも納得してしまいます。

実際は、すでに交雑が進んでいて、純粋な日本タンポポは少ないようです。

花の基部(総苞)がくっついているのが日本タンポポ。反りかえっているのがセイヨウウタンポポです。

☆ 連絡・手続き等

服務事故防止ポスター

豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

☆ 学習支援コーナー

●学習支援サイトのリンク集

NHK for School

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)

☆ カウンター

1

4

3

0

2

8

6