文字

背景

行間

日々の様子

全国大会の録画(収録)

私の関わっている、教員の研究団体である環境教育の研究会の全国大会が1月末に行われます。

連光寺小も環境教育にかなり力を入れて取り組んでいますが、全国の同じような学校の実践を紹介し、互いに研鑽を深め合おうというのが大会のねらいです。

以前は対面で、全国のどこかの学校を会場に毎年行っていたのですが、コロナ禍となり3年前からオンライン開催をしています。

昨日は、収録業者の方に来校していただき、北海道の小学校の実践と、つくばの国立環境研究所の研究者の先生の記念講演を、Zoomでつないで収録しました。

校長室が即席放送センターです。

子供たちがよく行っている、学校間のオンライン交流も同じですが、オンラインでつなぐと、世界中どことでもとても手軽に時間を共有することができて便利だなと思うと同時に、テクノロジーの進歩を如実に感じます。

ただ、手軽だからと言って、それのみにならないよう、システムに使われないようにしないとといつも思います。

やはり対面のほうがパッションが伝わりますから。

単なる知識だけなら、AIの対応や冊子を読んでくださいで事足りるということになってしまいます。

子供たちの教育も、まったく同じです。

今朝は不審者対応訓練

月に一回行っている避難訓練の一環として、今朝は不審者対応訓練(児童版)を行いました。

不審者が校内に侵入したことが判明したときは、即座に全校に放送が流れ、子供たちは教室に閉じこもることになります。

ちなみに、不審者を刺激しないように、放送の文言は隠語にして流します。

(どんな隠語かは、子供たちにも教えていますので、お家で聞いてみてください)

教室に閉じこもることや、隠語の説明を毎年繰り返し行います。

【1年生】

余裕があれば、机を動かしたりして、教室内でさらに安全を確保したりもします。

↑ これは終わった後の様子です。

同時に、教室の窓はすべて鍵を閉めてカーテンをして、扉は内側からロックできるようにつっかえ棒を差し込みます。

もちろん教室内では、静かに待機します。

訓練ですので、対応する職員役もいます。

以前は、不審者役も決めて、実際に校内を歩いたこともあったのですが、ちらっと見えた姿や、ドアをたたく音などで子供たちか怖がってしまったり、トラウマになってしまったりといったことも生じたので、現在は不審者役は仕立てていません。

実際に事件が起きないことを願っていますが、予防策として児童が登校した後は、校門を閉めています。

お迎えやPTA等でご来校の際は、ご面倒様ですが開け閉めをしていただけるようお願いします。

校門が閉まっているだけでも、一定の抑止力となります。

児童の安全のため、ご協力をお願いします。

初氷!

一段と寒さが厳しくなってきました。

今朝は、今季一番の冷え込みだとか・・・。

明日はもっと冷えて、最低気温は0℃の予報が出ています。

子供たちにも、防寒対策をしっかりとして登校させてください。

さて、ヤギパークの水飲みバケツの中の水が、今季初めて凍っていました。

見つけた飼育委員の児童が、さっそく取り出します。

厚みは1cmくらいありました。

渡された3年生が、氷の自然の造形に感心しながら感触を確かめていました。

そんなことをしていると、1年生が「霜柱があったよ」と見せてくれました。

草葉が凍った初霜は先週ありましたが、霜柱は今季初めてではないでしょうか。

そうっと手のひらに乗せて運んできてくれ、見せてくれてありがとう!

一方、寒さゆえ、使い捨てカイロを手にしている子供たちも増えています。

学校では特に持ち込みについて規制はしていませんが、取り扱いだけは繰り返し話しています。

例えば、揉みすぎたり、放ったりした場合に、袋が破けて中の発熱体が飛び出してしまうことがあるかもしれません。

種類によっては、水(水分)と反応して(吸収して)高熱になるものもあります。

そういう性質のものが例えば目や口に入ってしまったら、目も当てられません。

貸し借りしないこと、揉みすぎたり放ったりしないこと、破いたりしないことなど、お子さんに持たせている場合はご家庭でもしっかりと話をしてください。

よろしくお願いします。

2週間くらい前、ヤギのエサをお願いしますとホームページで掲載しました。

その後、皆様の嬉しいご協力が多数あり、ちょっとした野菜や果物のくずを持ってきてくれる子供が増えました。

本当に助かります!ありがとうございます。

今日はこんなにたくさん!(^^)!。

ご家族で食べたリンゴの皮、傷み始めていたのでのけた大根やキャベツの葉、そんなもので構いません。

引き続き、ヤギさんたちへ持たせていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。

大繩集会(練習編)

今朝の集会は、大縄跳びの集会でした。

学級ごとに大縄跳びをして、跳べた回数を数えていくというものです。

今朝は昨日と打って変わってよい天候でしたので、心なしか子供たちも嬉々として体を動かしている気がします。

今日は、全2回の大繩集会の1回目。大繩を跳ぶ練習です。

とりあえず3分間跳んでみて、何回跳べるか数えてみようということでやってみました。

1,2年生の学級には、縄を回す補助で5,6年生の運動委員会の児童が分担して一緒に行います。

【1年生】

【2年生】

3年生以上は、自分たちのクラスメイトが縄を回したり、担任の先生が登場したり(笑)となります。

【4年生の様子】

2年1組では、集会が終わった時に縄を回してくれた運動委員会の高学年児童にみんなでお礼を言ったそうです。

すると、思ってもみなかった運動委員会の子供たちからの回答が・・・。

「ぼくたちがうまく回せなかったのでたくさん跳べなくてごめんね (*_*) 」

うわぁぁぁぁぁぁぁぁ、なんと素敵な言葉なのでしょう。

その話を聞いた私もウルッとしてしまいました。

ありがとう、運動委員さん。

次はいよいよ本番の2回目、大繩集会です。

中休みなどに学級でたくさん練習してくださいね!!!

1年生 秋まつり続編

1年生が生活科で「秋まつり」を行っていました。

「遅くない???」と聞いたところ、断続的に代わる代わるお休みの子供たちがいて、以前行ったときに出席できなかった子もいたので、続編を実施したのだそう。

教室に入ると、さっそく手を引かれました ^^) _~~。

落ち葉やまつぼっくり、ドングリを使って、工夫していろいろな工作やゲームをするコーナーがありました。

なんでも揃っていて、「はい、これで遊んでごらん」といった風潮の現代。

ともすれば、遊び道具に遊ばれているなんてこともよく聞きます。

子供たちに遊び道具を与えるのではなく、材料、素材を渡して、「創意工夫」しながら遊びを創っていくことは、子供たちの脳を刺激し、「考える力」を伸ばすことにつながります。

また、自然の材料(素材)の場合は、自然の豊かさを原体験として経験することにつながります。

原体験は、大人になった時の価値観の基準になります。

そんなわけで、1,2年生の生活科では、創って遊ぶことに多く時間を割いています。

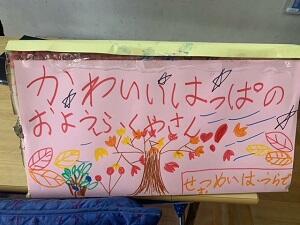

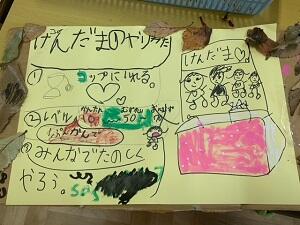

まずは「秋まつり」の工作作品から !(^^)!。

まだストックがあるので、ほかにも作れそうですね。

ボードゲーム的な遊びコーナーも。もちろん手作りです。

お店の看板ももちろん手作り。

気に入った作品は、家に持ち帰ります。

ぜひ玄関などに飾ってあげてください。

1年生は、不織布の大きな持ち帰り袋を購入しました。

こちらも図工で装飾の色を付けました。いろんな道具を使用して、「これ、どうやってつけたんだろう?」と思わせる模様もありました。

楽しい雰囲気が伝わってきます。

高学年になっても重宝する持ち帰り袋です。

不織布は、プラスチックでできています。

卒業までぜひ持つように大切に扱ってくださいね。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法