文字

背景

行間

2022年11月の記事一覧

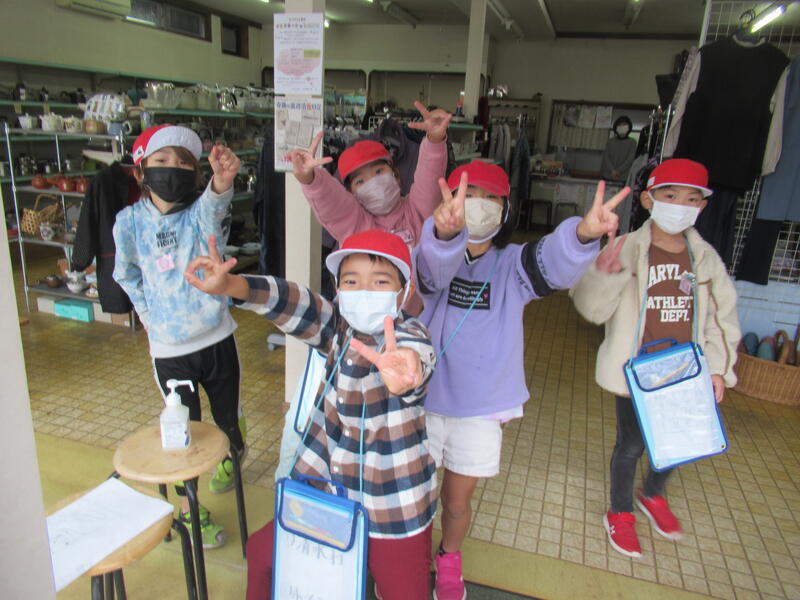

まち探検(2年生)

2・3校時に、2年生が生活科の授業で「まち探検」に出かけました。班ごとにお店などを2か所見学し、質問をして話を聞かせていただきました。お忙しいところ、大変お世話になりました。

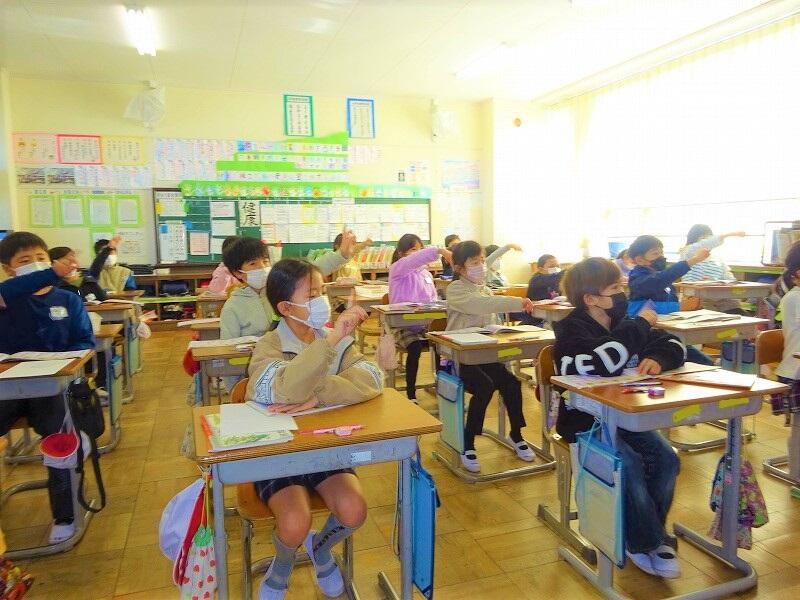

1年生の様子

今日の1年生の授業の様子です。

1年生は、生活科で、幼稚園・保育園の来年度入学生との交流会が予定されています。今日は、体育館であいさつや歌などのリハーサルをしました。

1年生は、これまで様々な準備をしてきました。今日の練習も真剣で、交流会を楽しみにしている様子が伝わってきました。

体育の「ボール蹴りゲーム」の授業です。この内容が、上級生の「ゴール型ゲーム(サッカーなど)」へとつながっていきます。

現在、新型コロナウイルス感染症拡大のため、校庭での活動でも激しい運動以外はマスクを着用して行うことを原則としています。子どもたちは、校庭で元気いっぱい活動していました。

幸せづくりのお手伝い(172)(173)

6年生の氏家中学校訪問

今日の午後、6年生が氏家中学校の見学に行ってきました。授業を見学し、中学校についての説明を聞きました。中学校の生徒会役員の皆さんが分かりやすく説明したり、案内したりしてくださいました。

最後に、部活動の様子も見学しました。実際に見学することにより、中学校生活への希望をもつことができました。

氏家中学校の先生方、生徒の皆さん、ありがとうございました。

幸せづくりのお手伝い(171)

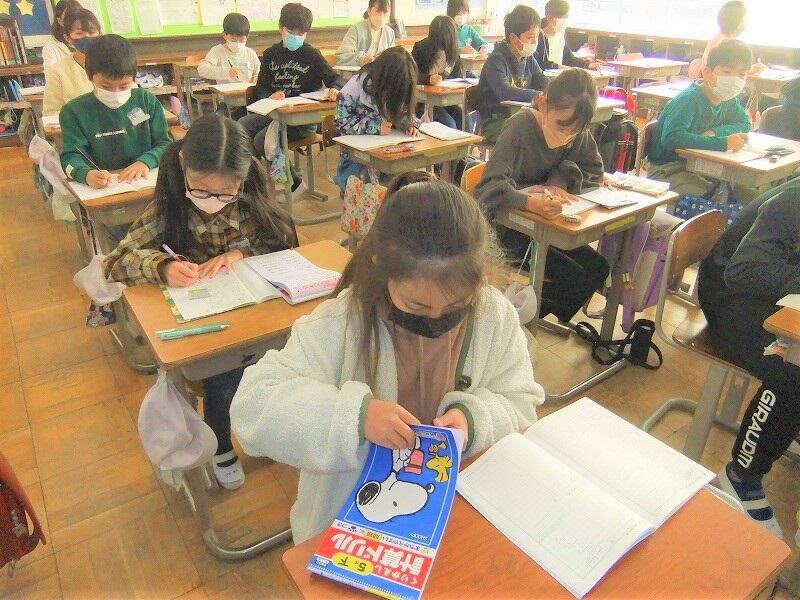

5年生の様子

今日の5年生の授業の様子です。

計算ドリルに取り組んでいます。子どもたちは、これまでに学習したことを活かして、自分の力で真剣に問題を解いていました。

算数で、速さの公式について学習しています。速さは、「単位量あたりの大きさ」という単元の中で学習します。もとになる量が何になるのか、子どもたちは問題文をよく読んで、数直線などを使って考えていました。

理科の「流れる水のはたらき」の授業です。これまで、水の流れによって土が削られたり運ばれて堆積したりする様子を観察してきました。ここでは、実際の河川ではそれがどのように表れるのか、ビデオを見て学習しています。子どもたちは興味深そうに視聴していました。

社会科の「日本の貿易とこれからの工業生産」の授業です。子どもたちはこれまで、日本の工業地域や、自動車産業などについて学習してきました。ここでは中小工場の様子について学習しています。子どもたちは、高学年らしく、集中して学習に取り組んでいました。

幸せづくりのお手伝い(169)(170)

4年生の様子

今日の4年生の授業の様子です。

国語の「プラタナスの木」の授業です。物語の中で、登場人物の気持ちがどのように変化していったか、記述をもとにして考えていきます。

算数の「垂直・平行と四角形」の授業です。コンパスや三角定規を使って、平行四辺形やひし形を作図します。

同じ図形でも、様々な手順で作図することができます。これまでに学習した内容を活用して取り組んでいます。

国語で、新出漢字の学習をしています。電子黒板を使って字形や書き順を確認してから、手を大きく動かして空中に字を書いています。

ICT機器を活用しつつ、体も動かして学習活動の定着を図っていきます。

理科の「ものの温度と体積」の授業です。空気や水を、温めたり冷やしたりすると、その体積がどう変化するか、実験で確かめます。

子どもたちは、グループで協力して、進んで実験に取り組んでいました。

進んで落ち葉掃き!

昼休みの様子です。「幸せづくりのお手伝い」でも時々紹介していますが、進んで落ち葉掃きをしている子どもたちがいます。すばらしいです!

幸せづくりのお手伝い(168-1)(168-2)

3年生の様子

今日の3年生の授業の様子です。

算数の「重さをはかって表そう」の授業です。子どもたちは2年生までに、長さの単位(m、cm、mm)と水のかさの単位(L、dL、mL)について学習してきました。ここでは、新たに重さの単位(g、kg、t)について学習します。

ただ言葉として覚えるのではなく、身近なものを例に重さの感覚をつかめるようにしていきます。

道徳の「いちょうの木を守るために」の授業です。学校が、在校生だけでなく、地域の方の願いなどに支えられていることに触れる内容です。

子どもたちは、いい学校とは何か、よりよい学校を作るためにはどうしたらいいか、自分の考えを道徳ノートに書き、お互いに発表し合っていました。

算数の授業です。上皿自動秤を使って身近なものの重さを量っています。1kgとはどのくらいの重さなのか、筆箱は何gくらいなのか、予想したり体感したりすることで、量感を身に付けていきます。

子どもたちは、グループで相談しながら楽しそうに活動していました。

理科の「光のせいしつ」の授業です。前の「かげと太陽」では、日向の地面が日光であたためられることを学びました。この単元では、日光を鏡で反射して、その通り道を調べたり、鏡で日光を集めると温度が上がることを実験したりします。

ここでは、虫眼鏡を使って日光を一点に集めると温度が非常に高くなり、紙を焦がすほどになることを確かめています。

今日は朝は曇っていましたが、日中は晴れ間が見え、実験をすることができました。子どもたちは、安全に気をつけながら集中して活動していました。

教育相談をしています

11月17日(木)から、今年度2回目の教育相談を実施しています。事前アンケートをもとに、クラスの児童全員と担任が話をします。児童の話に耳を傾け、一人一人に寄り添って児童理解に努め、支援していきます。

幸せづくりのお手伝い(167)

2年生の様子

今日の2年生の授業の様子です。

国語の「せかい一の話」の授業です。

昔話の読み聞かせを聞いて、自分はどこが面白かったかをまとめ、発表し合います。「わたしがおもしろかったのは、~が~するところです」のように、話の型を教わって、説明の仕方を身に付けます。

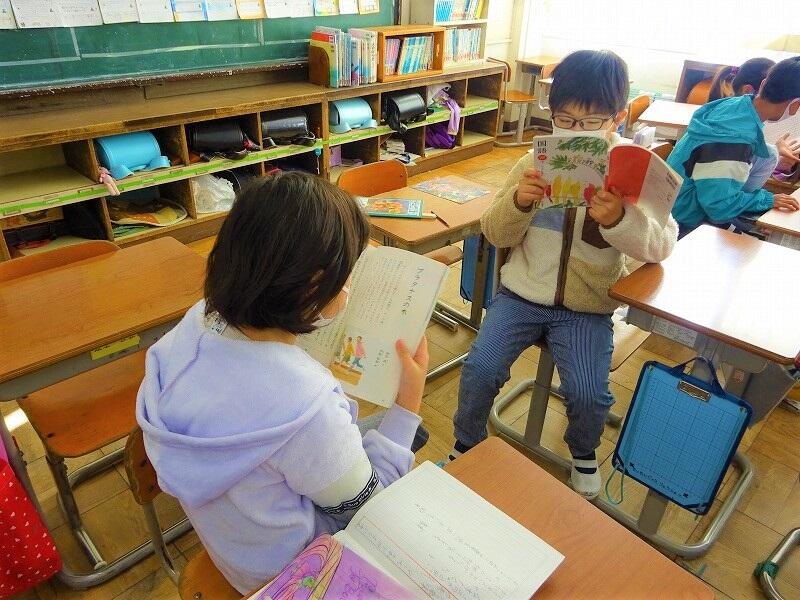

算数の授業で、九九の学習をしています。習った段を友達と一緒に練習して、覚えて言えるようになったら先生に聞いてもらい、合格したらシールをもらいます。

子どもたちは、熱心に練習に取り組んでいました。

国語の「馬のおもちゃの作り方」の授業です。題名の通り、馬の紙工作の作り方を説明する文章です。説明を分かりやすくするために、「はじめに」「それから」「さいごに」のような言葉を使ったり、写真を多用したりと工夫がされています。

子どもたちは、どんな工夫があるかを見つけて発表し合っています。

同じく、「馬のおもちゃの作り方」の学習です。教科書の説明をもとに、実際に工作をしています。正しく内容を読み取ることができていたでしょうか。子どもたちは、楽しく集中して作っていました。

材料になる紙箱は、先生があらかじめ工作用紙で全員分作ってくれたものだそうです。

算数の授業です。「かけ算九九がんばりカード」を持って、九九にチャレンジしています。

九九の学習は、2年生の算数の大きな課題です。ぜひおうちでも聞いてあげて、お子さんの成長や努力をほめてあげてください。

幸せづくりのお手伝い(166)

1年生の様子

今日の1年生の授業の様子です。

単元末テストを実施した後、終わった子がクロームブックを使って自習をしています。

1年生もクロームブックの使い方に慣れ、自分で学習を進めることができるようになりました。

書写の時間です。課題に取り組んでいる子もいれば、課題が終わって静かに読書している子もいます。

今日は担任が不在のため、この時間も他の先生が代わりに子どもたちの様子をみていましたが、子どもたちは一日落ち着いて過ごすことができました。

生活科の「秋のおもちゃづくり」の活動です。おもちゃを手作りし、お互いが作ったおもちゃで遊んでいます。

自然の材料を使って作ったおもちゃで、ルールを守って楽しく遊ぶことができました。

紙コップを使ったおもちゃを作っています。これは、生活科の幼稚園・保育園との交流会でプレゼントする予定のおもちゃで、できたものを使って試しに遊んでいるところです。

4月に入学した1年生も、もう学年の後半となり、春には新入生を迎えて「先輩」になります。子どもたちは、年長さんたちとの交流を楽しみにしていました。

3年生の様子(校外学習2日目)

昨日に引き続き、今日は3年3・4組が社会科校外学習で消防署の見学に行きました。

今日も、丁寧に説明していただきました。2日間、ありがとうございました。

教育実習スタート

今日から、本校の卒業生1名が教育実習に来ています。3週間の予定です。昼休みには、子どもたちに囲まれて元気に遊んでいました。子どもたちは、とても嬉しそうです。

幸せづくりのお手伝い(164)(165)

6年生の様子

今日の6年生の授業の様子です。

社会科の授業です。「江戸時代の人々が楽しんでいた文化を調べ、キャッチコピーを考える」というテーマです。

これまで子どもたちは、自分の興味のある江戸文化について調べてきました。

室町文化と江戸文化の違いを踏まえて、自分の調べたことを「キャッチコピー」という形でまとめていきます。

外国語の授業です。動植物の生態について説明する英語の文章を読んでいます。

「Bugs eat plants.」という文の主語と目的語を入れ替えるとどんな意味になるのか、話し合っています。

理科の「大地のつくりと変化」の授業です。

れき岩・砂岩・泥岩の標本を観察してノートにスケッチし、それぞれの特徴をまとめています。

6年生は、これまで地層のでき方について学習してきました。標本の岩石は、その地層の中で形成されたものです。

子どもたちは、見た目や手触りなどを確かめながら、学習に取り組んでいました。

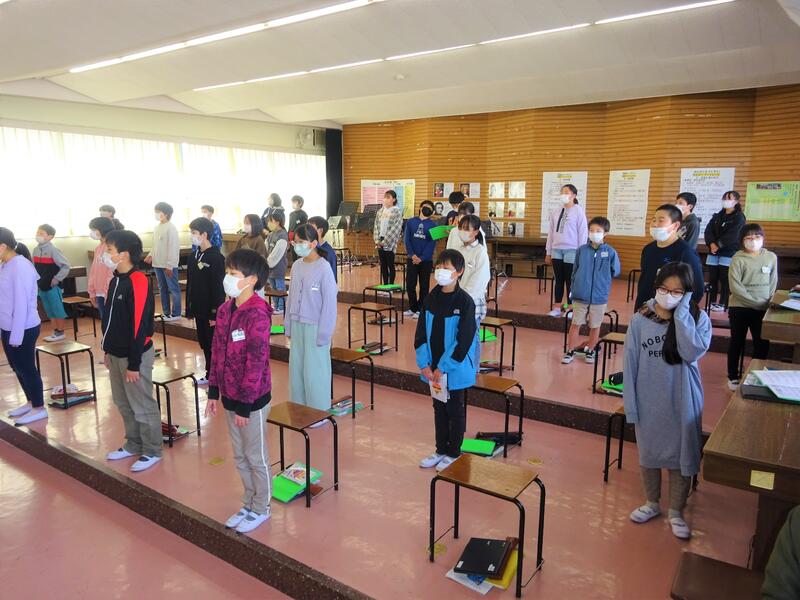

音楽の授業で合唱をしています。

新型コロナウイルス感染症対策のため、歌を歌うときにもマスクを着用し、音楽室で間隔を空けて実施しています。