2023年6月の記事一覧

#松尾芭蕉 の肖像画が #春日部 に伝来した理由

松尾芭蕉の肖像画などを展示する春季展示「かすかべ人物誌」も残すところあと1週間になりました。 #かすかべプラスワン

芭蕉の肖像画が、なぜ春日部に伝わったのか、前の記述では来てのお楽しみとしていましたが、ここで少し解説します。ネタバレですので、楽しみにされている方はご注意ください。

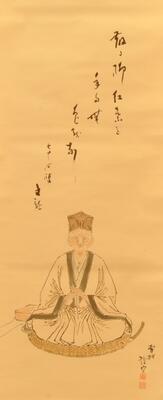

今回展示している松尾芭蕉の肖像の掛け軸は、備後の旧家と八丁目の仲蔵院に伝わったものです。

備後の旧家とは、代々在村医をつとめてきた石井家です。江戸時代中頃の石井家の当主文龍は、葛飾蕉門という江戸を中心とする俳諧の一派に加わり、当時の宗匠溝口素丸(幕臣)に師事し、俳諧に傾倒しました。葛飾蕉門は芭蕉の高弟山口素堂の系統を引く一派です。文龍の居住した備後村や周辺の村々では、18世紀半ばごろには地域の俳諧が盛んであり、この環境で幼少期・青年期を過ごした文龍が俳諧に傾倒したのは必然的であったのかもしれません。

文龍は素丸や兄弟子筋にあたる地域の俳人から俳諧を学び、師匠素丸の別号「宜春園」を継承して宗匠となり、地域の俳人に師事しました。その門人は数百人いたといわれています(石井敬三「東武地方武里の俳人石井文龍翁について」『武蔵野史談』1-2)。

前に紹介した芭蕉の肖像は、石井家に伝来したものです。文龍の師匠にあたる素丸自筆の芭蕉の句が書き込まれています。詳しい史料がなく、想像ですが、この肖像は、おそらく点取り俳諧などでよい成績を残した文龍に、師匠素丸が与えたものなのかもしれません。

文龍の生きた時代は、松尾芭蕉が「俳聖」として神格化される時代であり、「蕉風」を自称する俳諧サークルの活動が各地で活発になる時代でもありました。地域の文人たちは、芭蕉の命日を「芭蕉忌」として俳諧の場とし、これを俳題にもしながら、俳諧を創作したそうです。文龍の俳諧一派葛飾蕉門も「蕉門」と称しているように、芭蕉を敬慕し、その俳諧を継承していることを自負していました。文龍自身も西国巡礼の旅の途次に芭蕉の墓のある近江・義仲寺に立ち寄っていることから、「俳聖」芭蕉を敬慕していたものと考えられます。

文龍の肖像も遺されています(展示中です)。

晩年の文龍の姿ですが、茶人帽に頭陀袋。芭蕉に似せて描かれているようです。肖像の上には「散る柳 紅葉をねたむ 色もなし」は辞世の句です。彼の墓石にも彫られていました。この句は、師匠素丸から秀作と評されたもののようです。このように、文龍は、芭蕉を敬い、師匠からおそらく与えられたであろう芭蕉の肖像を大切に保管し、これが現代に伝わったのです。

実は、 八丁目の仲蔵院に伝来した芭蕉の肖像も同様です。時代は下りますが、明治から大正期にかけて、仲蔵院の住職平原寛圓は、雪中庵という俳諧一派に加わっていました。雪中庵は芭蕉の高弟服部嵐雪の系統を引く俳諧サークルです。詳しい履歴は調査が必要ですが、寛圓は竹堂凡子と号し、地域俳諧の宗匠であったようです。また、仲蔵院には近代の雪中庵歴代の宗匠が訪れていたことも分かっています(増田竜雨『竜雨俳話』昭和8年)。近代の地域の俳諧の拠点となった仲蔵院、そして竹堂の元に芭蕉の肖像が遺され、今に伝わったと考えられるのです。

江戸時代中頃以降、地域の俳諧・文人の交流のなかで芭蕉の肖像が生まれ、伝えられてきたこと。展示の担当者は、この点を強調しておきたいのです。

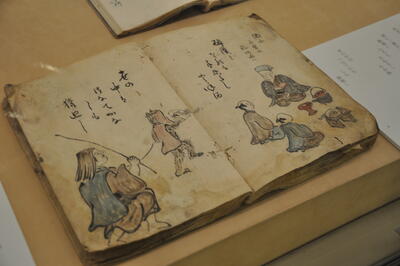

展示では、芭蕉の肖像画のみならず、石井文龍の作品などを一堂に会しています。文龍は俳諧のみならず詩や画も遺しました。下の画像はその一つ。

左手には猿回しの画とともに「世の中は つなてかなしも 猿回し」と詠んでいます。おそらく文龍の作品でしょう。

世の中は綱に繋がれた猿回しのようだ、という意味でしょうか。身分を超え俳諧に親しみながらも、身分制社会の桎梏を詠んでいるのでしょうか。本展の目玉資料の一つです。

展示はあと1週間。お見逃しなく。