タグ:幸松小学校

【出張授業】でばりぃ資料館in幸松小学校

令和6年2月7日(水)に幸松小学校に出向き、第3学年の児童に向けて「でばりぃ資料館」を開催しました。

3クラスが「昔の家の道具」「昔の農業」「昔の学校の道具・60年前の春日部」の各テーマに分かれた教室に代わる代わる訪れ、見学や体験を行いました。

今回は図書室・理科室・郷土資料室を使用しましたが、図書室・理科室はいつもと違う風景に、また郷土資料室はめったに入ることのない教室なので、子どもたちは新鮮な気持ちだったのではないでしょうか!

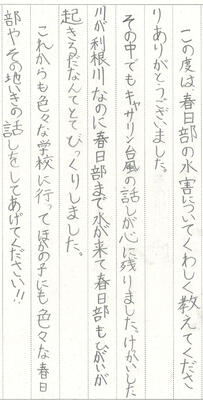

「昔の学校の道具・60年前の春日部」の解説をする図書室では、昔の学校の教科書やランドセル、給食の道具などを観察し、直接手で触れてみることで現在との違いを感じてもらいました。

教科書の大きさが違うことや、昔はひらがなより先にカタカナを学んでいたことなど、知らないことがいっぱいです!

「昔の家の道具」を紹介する郷土資料室では、見たこともない道具がズラリ!

手回し洗濯機や羽釜、電気釜など持参していったものを中心に解説をしましたが、郷土資料室にはでばりぃ資料館で使用する車には乗りきらないような大きな民具や資料もあり、部屋全体が展示室の状態です♪

本来なら昨年12月の“幸松っ子くらぶ”で郷土資料室を利用し、「郷土カルタすごろく」をする予定でしたが、残念ながら中止となってしまいました。

やってみると意外と盛り上がる「郷土カルタすごろく」!令和6年度の幸松っ子くらぶで遊べるかもしれないので、そのときはぜひ参加してみてくださいね♪

「昔の農業」を紹介する理科室では、主に昔の米作りと体験を。

昔はどのようにして稲の状態からみんなが食べる白米にしていたのか、その過程を体験を通して学びました。

3年生ともなると体を動かすことが大好き!理科室に入るや否や「あれやりたい!」という元気な声が聞こえてきます♪

千歯扱き(せんばこき)を使った脱穀体験や、自由時間には簡易的な籾摺り(もみすり)・米つきなども行い、様々な体験ができたことで満足してくれた様子です。

幸松小学校からは毎年のようにでばりぃ資料館のご依頼をいただきます。次年度の3年生の先生に引き継いでもらえている様子。ありがたい限りです!

3年生だけでなく、他の学年でもご相談いただければ随時出張いたしますので是非ご連絡

ください!

幸松小出張授業のお手紙届きました!

10月6日、昨年度に引き続き、幸松小学校で出前授業を行いました。4年生の皆さんは総合的な学習で、地域の地形や災害について学習されているそうで、出張授業(でばりぃ資料館)では、幸松地区の水害の歴史について、お話しさせていただきました。 #かすかべプラスワン

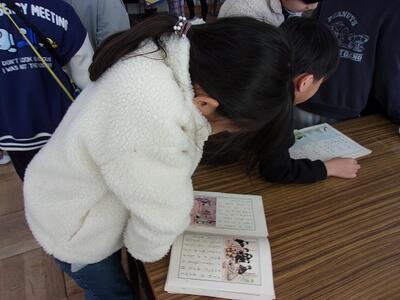

後日、幸松小4年生の皆さんからお礼のお手紙(感想文)をいただきました。総勢80数名もの 感想文をいただいてとてもうれしいです。全部は紹介できませんが、そのなかでも、とても素敵な感想がありましたので、これも昨年度に引き続き、紹介させていただきます。

まずはじめの方は、次のように書いてくれました。

授業では、幸松地区の水害のなかのうち、昭和22年のキャサリン(カスリン)台風の水害について、少し詳しくお話ししました。幸松地区(当時は幸松村)には、水があふれた、濁流が押し寄せた地図(記録)が残されており、身近な地域が水災に遭ったことが克明にわかります。利根川から決壊した濁流が押し寄せたのは、およそ一日後のことで、それ以前に幸松のさまざまな水路で水があふれたことや、死者や避難者の数も伝えました。身近な地域が水害にあっていたこと、「びっくり」して、少し怖かったかもしれませんが、そうした話をいろいろな学校で話してほしいと、感想をくれました。その土地その土地には、固有の歴史があることを何となくわかってくれたのかもしれません。そうした機会ができること、個人的にも望んでいますので、他の学校さんからのオファーもお待ちしています。

次の方は、このように書いてくれました。

昨今、首都圏外郭放水路は防災施設として再注目されています。外郭放水路ができたことで、市内の湛水の機会は大幅に減ったようです。しかし、この子のいうように、災害はいつ起きるのかわかりません。「油だん」は禁物ですね。出張授業が、防災意識を高める機会にもなったのならば、とてもうれしいです。

最後に紹介するのはこちら。

授業では、めがね橋がただの橋ではなく、古利根川からの逆流を防ぐ、レンガ樋門であることを紹介しました。授業の前に校外学習でめがね橋を見学していたので、印象に残る人が多かったようです。全国津々浦々の小学校4年生で「樋門」の意味を理解しているのは、幸松小学校の皆さんだけかもしれませんね。

重要なのは、後半の文章。「親にもあまり教えてもらえなくて、だから私が親たちに教えたいと思います」

地域で語り継がれ、受け継がれてきた歴史・伝統を、子どもたちが学び、そして伝えていくこと。郷土資料館として、こんなに嬉しいことはありません。ぜひ、親御さんにめがね橋のスゴさを話してください。

幸松小4年生の皆さんは、これから地域の地形を学んだり、災害のときにどのように行動すればよいのかを考えたりする学習をするそうです。私が授業で伝えた、水害の怖ろしさ、そして地域の先人がそれを克服してきたことも、改めて考えていただき、ぜひ、地域の防災について学びを深めてください。

実は、幸松小4年生の皆さんには昨年度のでばりぃ資料館でも会っていましたが、憶えている子は少なかったようです。今回の出張授業では、話を聞いてくれたお礼に名刺を渡しました。郷土資料館のこと、もう忘れないでね。それよりも、名刺をたよりに、郷土資料館に遊びに来てくれるとうれしいです。待ってます。

#桜咲くかすかべ 郷土資料館にも #桜 咲きます

3月18日(土)より、春日部ハルのキカクテン「春の花*春日部」展が始まります。本展は春の花咲く春日部で春のお花をもっと楽しむための企画展示です。 #かすかべプラスワン

春日部のゆかりの春の花は、藤だけじゃない。春日部の歴史にとって、桃、藤、牡丹、そして桜は、縁の深い花です。今年も微力ながら「桜咲くかすかべ」を盛り上げんがため(むしろ便乗して)、「春の花*春日部」展から、桜の話題を一つ。

でばりぃ資料館や小学校の団体見学で、市内の小学校の児童たちと触れ合うなかで、彼らの身に着ける名札や黄色い帽子に桜、藤があることに気づきました。なんと、桜や藤は、市内の学校の校章のモチーフに取り入れられていたのです。学校要覧や各校のブログ・学校だよりなどを手掛かりに桜と藤の校章をピックアップしたのが下の図です。

桜をモチーフとする校章は新旧合わせて6校、藤は3校見出しました(もしかすると武里南小は桔梗かもしれない説が浮上しています。要検討)。

桜の校章は、まず校名(地名)に「桜」がはいる学校、南桜井小・桜川小にありました。「南桜井村」は明治22年(1889)に成立します。桜川小は昭和50年(1975)に開校する新設校。校名は南桜井と川辺から「桜川」と名付けられました。他方、「桜」の校名ではないですが、粕壁小・幸松小・富多小(江戸川小中学校に統合)にも「桜」をモチーフとした校章が採用されています。3校はいずれも明治時代に開校した伝統校です。卒業・入学の時期に「桜」は学校のはじまりとおわりを象徴する花でもあり、校章にも取り入れやすい花だったということなのでしょうか。また、明治時代半ばに「桜」は「日本らしさ」をイメージするものとして普及しました。そうした時代のなかで桜の校章が創られた可能性もあります。いずれにしても、桜の校章が生まれるのは、古くても明治時代以降のことでしょう。

手元の資料では、校章制定の年次や理由・背景はわからないのですが、粕壁小については、昭和14年(1939)築の旧木造校舎(下の写真)に掲げられていた校章を郷土資料館で保管しています。これと現在の校章を比較すると若干デザインが異なっています。もしかすると、粕壁小の現在の校章は、実は比較的新しい(もしかすると戦後に制定された?)のかもしれません。

藤をモチーフとする学校は、牛島小(昭和50年開校)、藤塚小(昭和54年開校)、春日部南中(令和元年開校)で、いずれも新設校です。藤が校章に取り入れられたのは、おそらく市の花が藤(フジ)だからでしょう。市の花の制定は昭和48年のことです。学区内に牛島のフジがあること、藤のつく地名であること、また市の花が藤であることが制定の理由だと思われます。

校章にみる春の花は、古ければ明治時代までさかのぼれますが、もしかすると意外に新しいものなのかもしれません。校章の成り立ちや制定までの過程は、今後追跡調査したいと思っています。校章からみれば、桜と藤は春日部にとってゆかりのある春の花であるといえるでしょうか。

写真は解体前の粕壁小木造校舎。町のシンボル的な建物だったので、懐かしい方も多いのでは?

「春の花*春日部」展では、屋根付近の建物正面に掲げられている校章(実物)を展示して、郷土資料館に桜を咲かせます。ぜひお楽しみに。

3月19日(日)には、みゅーじあむとーくも開催しますので、ぜひ資料館の桜もお楽しみ下さい。10:30〜、15:00〜(30分程度)

【出張授業】でばりぃ資料館in幸松小学校

令和5年2月3日(金)に幸松小学校に出向き、第3学年の児童に向けて「でばりぃ資料館」を開催しました。

今回は幸松ルーム・理科室・図書室を使用し、それぞれ「昔の家の道具」「昔の農業」「60年前の春日部・学校」のテーマに分けて行いました。

教室で受ける授業とは異なり、3クラスが入れ替わりながら3部屋を訪れる形式なので、児童のウキウキした気持ちが伝わってきました(笑)

昔の家の道具の解説は幸松ルームで。

幸松ルームには郷土資料室として多くの民具が設置されており、昔の家の道具だけでなく、各種解説パネル、農家で使われていた道具など、お宝がたくさん!実物に触れることで学びを深めていってください!

理科室では昔の農業、特に米作りについてです。

昔と今、機械化される前と後の米作りの様子について比較しながら学習しました。さらに昔の米作り作業の一部を疑似体験し、体を使って印象に残るような経験を積んでもらえるような授業にしてあります♪

図書室では60年前の春日部や学校の様子について。

昔の春日部の様子を写した大きな航空写真を見てもらい、当時の春日部市域の様子や、幸松小学校の位置、周辺の様子などを観察しました。また、昔の学校で使われていた勉強道具と今自分たちが使っている勉強道具を比較したり、当時の子供の等身大イラストなどを利用して背比べをして楽しく学びました!

幸松小学校は教育センターとさほど遠くない距離に位置しているためか、児童の中には郷土資料館に来たことがある子もちらほら。昔のおもちゃや楽しめる企画を用意してますので、ぜひお友達を誘って来てみたくださいね♪

学校の先生方にもご好評をいただいております“でばりぃ資料館”!第3学年だけでなく、日程、内容などご相談いただければ、各学年対応いたします。これからもぜひ、郷土資料館をご活用ください!

「幸松っ子くらぶ」郷土カルタすごろくで遊ぼう

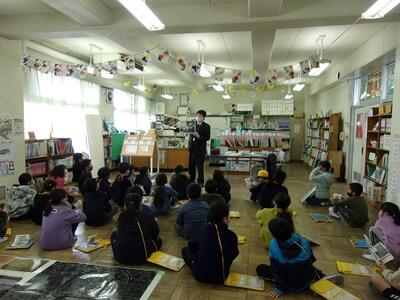

令和4年11月28日(月)に幸松小学校で行われた、放課後子ども教室「幸松っ子くらぶ」で“郷土カルタすごろくで遊ぼう”を開催しました。

幸松っ子くらぶは図書室・図工室・音楽室・幸松ルーム・体育館を使用し、各部屋で異なるイベントが開催され、子どもが自分の興味があるイベントに参加する方式です。(郷土カルタすごろくは幸松ルームでした)

今回は1年生から5年生まで合計9名の児童が訪れてくれました。

すごろくの前に、ひとつ「牛島の藤の伝説」という紙芝居を読みました。牛島の藤は幸松小学校からもほど近く、知っている子も多いようです。そこにはいったいどんな伝説が伝わっているのか、みんな真剣になって聞いてくれました。

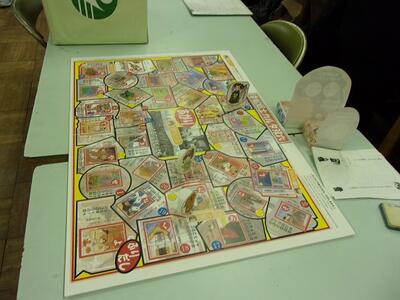

続いては郷土カルタすごろく!

郷土カルタすごろくは、春日部郷土カルタをモチーフにした郷土資料館オリジナルのすごろくです。一般的なすごろくとは異なり、サイコロの出目の数だけ進むのではなく、出目に割り当てられたマスにワープしながら進みます。

大きなサイコロ!

みんな溢れんばかりのパワーで投げていました(笑)

止まるマスによってはクイズに答え、ポイントをゲットしながら進行していくのですが、これが大盛り上がり!低学年から高学年まで楽しそうに遊んでくれました♪

最後に郷土資料館から持参した手作りおもちゃでも遊んでもらいました!

郷土資料館に置いてあるから、遊び足りなかった子はいつでも遊びに来てね♪

子どもたちからは「世界一面白かった!!」との感想が(笑)

想定した以上にみんな夢中になって楽しんでくれて、私たちも笑顔で帰路につきました。

幸松小のみなさん、またお会いしましょうね!