タグ:花のまち

「みゅーじあむとーく」開催しました

3月24日(日)、企画展「*花の彩り*春日部*」展のみゅーじあむとーくを実施しました。 #かすかべプラスワン

ご来館いただいたのは、わずか3名と少人数でしたが、時折ご質問いただきなが解説をしました。春日部が桃や牡丹の名所であったことや、西宝珠花や花積の特徴的な歴史についてご理解いただけたようです。

昭和6年のデータをみると、埼玉県内での桃の出荷額第1位・第2位が、幸松村(現・幸松地区)・豊野村(現・豊野地区)なのですが、出荷された桃は、どのような販路にのったのか、というご質問をいただきました。具体的には、同じ県内の千疋村(現・越谷市)を発祥とする某高級フルーツ店に卸されたのか、と。最盛期の幸松や豊野の桃は、水蜜桃という中国原産の桃で、戦後に洋桃も出荷されたようですが、具体的な消費の動向はわかっていません。今後の課題にさせていただきます。

それから、国史跡の神明貝塚について、ご質問もいただきました。神明貝塚は、西宝珠花のお隣の西親野井地内にありますが、それだけ期待が高いということだと思います。史跡の保存と活用を計画的にすすめているところです。これからもご支援のほどよろしくお願いいたします。

ご参加された方には、花積村の地租改正絵図パネル、西宝珠花の町並み図のパネルの印刷物を配布しました。「図をみて花積を散策したいと思います」と話してくださいました。

春の花々をはじめ、「花」の文字にまつわる地元の歴史も楽しんでいただければ幸いです。

次回のみゅーじあむとーくは、4月20日(土曜日)の予定です。人が少ないと淋しいので、よろしくお願いします。

明日3/24に「みゅーじあむとーく」やります

明日3月24日、企画展「*花の彩り*春日部*」のみゅーじあむとーく(展示解説)を実施します。 #かすかべプラスワン

郷土資料館の「みゅーじあむとーく」は展示担当の学芸員が、展示室で展示内容を解説するもの。かつては、「ギャラリートーク」と呼び、近年は「ミュージアムトーク」と呼んでいます。展示の解説があったほうが理解が深まるとの声からはじめたものです。

しかし、「ギャラリートーク」は市教育委員会の「市展」でも出品される美術作品の審査員の先生方が解説するものとして実施されるようになり、また、郷土資料館は「ギャラリーなのか」という疑問も生じ、郷土資料館のギャラリートークは「ミュージアムトーク」に改称するに至りました。その後、カタカナよりもひらがなのほうが柔らかさが醸し出されるので「みゅ~じあむと~く」に発展。「みゅ~」を「みゅー」にするか、またはカタカナ表記か、ひらがな表記かは、担当者の好みですが、最近は「みゅーじあむとーく」で定着しつつあります。考えてみれば、「ギャラリートーク」は市展でもできますが、春日部市内にミュージアムは郷土資料館だけですから、市内の「みゅーじあむとーく」は郷土資料館でしか名乗れない事業かもしれませんね。

さて、「みゅーじあむとーく」は10時30分~、15時~、それぞれの時間に実施します。費用や申込は不要です。お買い物のついでに、お散歩のついでに、お時間がありましたら、お立ち寄りください。担当者は、一人で話しすぎる悪い癖があるので、話は控えめにして、堅苦しくなく、皆さんと一緒に、春日部の「花」の歴史と文化について考えたいと思っています。といってもどんな話をしようか、鼻息を荒くして構想しています。

みゅーじあむとーく

日時:令和6年3月24日(日曜日)・4月20日(土曜日)午前10時30分~、午後3時~(各30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

内容:展示担当の学芸員が、展示室で展示内容を解説します

費用・申し込みは不要です。所定の時間にお集まりください

企画展「*花の彩り*春日部*」展、絶賛準備中です

3月16日(土)から開催する企画展示の詳細な情報を公開しました。 #かすかべプラスワン #藤 #花積 #宝珠花

現在、春日部は「藤のまち」として広く知られ、また市の花「藤」を活かし、まちづくりを進めているところですが、春日部が藤のまちとして知られるきっかけとなったのは、フジとしては唯一、国特別天然記念物に指定されている「牛島のフジ」が市内に所在しているためです。「牛島のフジ」が国の紀念物に指定されたのは、昭和3年(1928)のこと。戦後施行された文化財保護法下では、昭和30年(1955)に国特別天然記念物に指定されています。

歴史をひもとくと、かつて春日部はフジの名所だけでなく、ボタン、モモの花の名所としても知られてきました。春先には小渕・藤塚・浜川戸・宝珠花・新宿新田などで桃の花が咲き誇り、牛島のフジが見ごろを迎えたころには、備後の牡丹、粕壁の牡丹が、内外の観光客の目を楽しませました。

以上のことについては、これまで「ほごログ」でも、そして展示でも紹介してきました。

今回は、藤、桃、牡丹といった華やかな植物の花だけでなく、市内の「花積」や「宝珠花」といった「花」の付く地名にも着目し、「花」をキーワードにして、春日部の歴史を彩ってきた花の歴史を展示・紹介します。

みゅーじあむとーくや展示解説講座も準備していますので、あわせてお楽しみください。

- 企画展示「*花の彩り*春日部*」展

- 会期:令和6年3月16日(土)~5月2日(木)

- 会場:郷土資料館企画展示室

- 休館日:月曜・祝日

- 入館料無料

- みゅーじあむとーく

- 日時:令和6年3月24日(日曜日)・4月20日(土曜日)午前10時30分~、午後3時~(各30分程度)

- 場所:郷土資料館企画展示室

- 内容:展示担当の学芸員が、展示室で展示内容を解説します

- 費用・申し込みは不要です。所定の時間にお集まりください

- 展示解説講座「春日部の花の彩りー花積と宝珠花」

- 日時:令和6年4月27日(土曜日)午前10時~正午

- 場所:春日部市教育センター

- 内容:展示担当の学芸員と展示資料を読み解きながら、花積・西宝珠花の歴史と魅力に迫ります。

- 費用:無料

- 申し込み:令和6年4月10日(水曜日)から、直接、または電話、電子申請で受け付け

・・・と告知をしてみたものの、いまだ展示資料を選定中。

初日まで残り2週間。果たして間に合うのでしょうか。こうご期待。

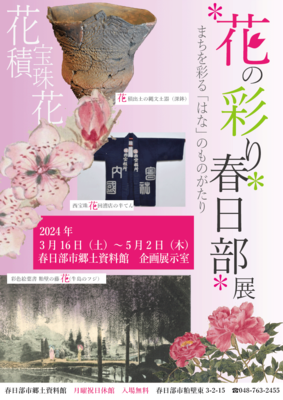

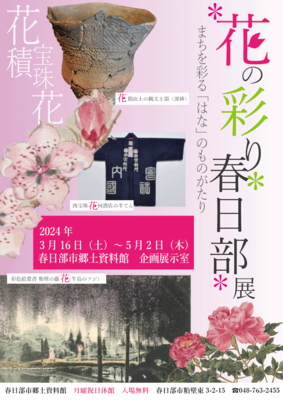

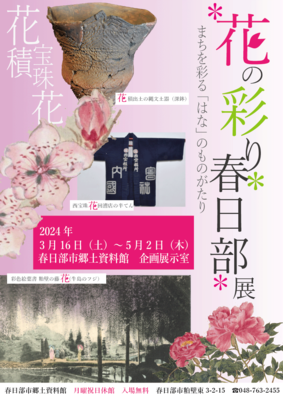

企画展示「花の彩り*春日部」展のチラシができました

次期、企画展示「*花の彩り*春日部*」展のチラシができました。 #かすかべプラスワン

次の企画展示では、春日部ゆかりの「花」をテーマにしました。春には、牛島のフジをはじめ、市の花フジが町を彩ります。展示では、そうした牛島のフジに関わる歴史や、かつては桃の花、牡丹の花の名所でもあった春日部の歴史を紹介します。フジ・モモ・ボタンについては、数年にわたり春先の展示で紹介してきましたが、今回は「花」をもう少し広げてとらえてみたいと思っています。

市内には「花積」や「宝珠花」といった「花」のつく地名があります。「花」の地名は、直接フラワー(花)を意味するものではないようですが、なぜ「花」が地名に付されたのか、両地区にゆかりのある資料を展示し、迫ってみたいと思います。

チラシも、スマートなデザインで上手く仕上がりました。こうご期待。

展示名:春日部「春の花」企画展「*花の彩り*春日部*」展

会 期:令和6年3月16日(土)~5月2日(木)(月曜・祝日休館)

会 場:春日部市郷土資料館 企画展示室

#桜咲くかすかべ 郷土資料館にも #桜 咲きます

3月18日(土)より、春日部ハルのキカクテン「春の花*春日部」展が始まります。本展は春の花咲く春日部で春のお花をもっと楽しむための企画展示です。 #かすかべプラスワン

春日部のゆかりの春の花は、藤だけじゃない。春日部の歴史にとって、桃、藤、牡丹、そして桜は、縁の深い花です。今年も微力ながら「桜咲くかすかべ」を盛り上げんがため(むしろ便乗して)、「春の花*春日部」展から、桜の話題を一つ。

でばりぃ資料館や小学校の団体見学で、市内の小学校の児童たちと触れ合うなかで、彼らの身に着ける名札や黄色い帽子に桜、藤があることに気づきました。なんと、桜や藤は、市内の学校の校章のモチーフに取り入れられていたのです。学校要覧や各校のブログ・学校だよりなどを手掛かりに桜と藤の校章をピックアップしたのが下の図です。

桜をモチーフとする校章は新旧合わせて6校、藤は3校見出しました(もしかすると武里南小は桔梗かもしれない説が浮上しています。要検討)。

桜の校章は、まず校名(地名)に「桜」がはいる学校、南桜井小・桜川小にありました。「南桜井村」は明治22年(1889)に成立します。桜川小は昭和50年(1975)に開校する新設校。校名は南桜井と川辺から「桜川」と名付けられました。他方、「桜」の校名ではないですが、粕壁小・幸松小・富多小(江戸川小中学校に統合)にも「桜」をモチーフとした校章が採用されています。3校はいずれも明治時代に開校した伝統校です。卒業・入学の時期に「桜」は学校のはじまりとおわりを象徴する花でもあり、校章にも取り入れやすい花だったということなのでしょうか。また、明治時代半ばに「桜」は「日本らしさ」をイメージするものとして普及しました。そうした時代のなかで桜の校章が創られた可能性もあります。いずれにしても、桜の校章が生まれるのは、古くても明治時代以降のことでしょう。

手元の資料では、校章制定の年次や理由・背景はわからないのですが、粕壁小については、昭和14年(1939)築の旧木造校舎(下の写真)に掲げられていた校章を郷土資料館で保管しています。これと現在の校章を比較すると若干デザインが異なっています。もしかすると、粕壁小の現在の校章は、実は比較的新しい(もしかすると戦後に制定された?)のかもしれません。

藤をモチーフとする学校は、牛島小(昭和50年開校)、藤塚小(昭和54年開校)、春日部南中(令和元年開校)で、いずれも新設校です。藤が校章に取り入れられたのは、おそらく市の花が藤(フジ)だからでしょう。市の花の制定は昭和48年のことです。学区内に牛島のフジがあること、藤のつく地名であること、また市の花が藤であることが制定の理由だと思われます。

校章にみる春の花は、古ければ明治時代までさかのぼれますが、もしかすると意外に新しいものなのかもしれません。校章の成り立ちや制定までの過程は、今後追跡調査したいと思っています。校章からみれば、桜と藤は春日部にとってゆかりのある春の花であるといえるでしょうか。

写真は解体前の粕壁小木造校舎。町のシンボル的な建物だったので、懐かしい方も多いのでは?

「春の花*春日部」展では、屋根付近の建物正面に掲げられている校章(実物)を展示して、郷土資料館に桜を咲かせます。ぜひお楽しみに。

3月19日(日)には、みゅーじあむとーくも開催しますので、ぜひ資料館の桜もお楽しみ下さい。10:30〜、15:00〜(30分程度)