タグ:ご当地ソング

【今年もよろしくお願いいたします】今日は何の日

あけましておめでとうございます。本年もかわりなく「ほごログ」、そして春日部市の文化財行政と郷土資料館のお引き立てのほどよろしくお願いいたします。新年一発目の一月一日の今日は、春日部でどんな出来事があったのか、紹介してみたいと思います。

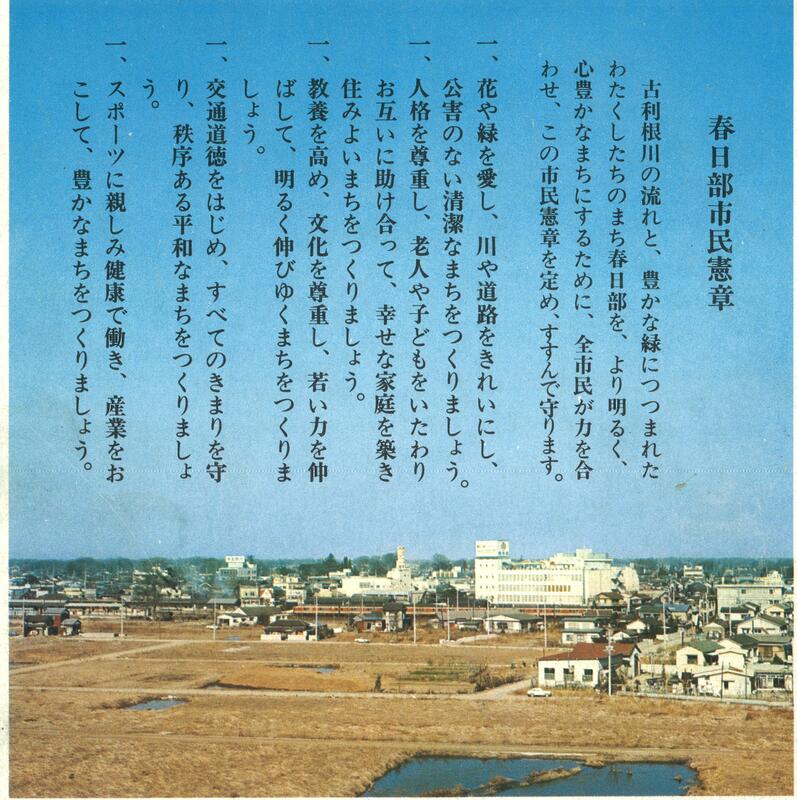

今からちょうど50年前の昭和46年(1971)1月1日は、旧春日部市の市民憲章が制定されました。当時の市民憲章と、市役所から春日部駅西口の風景を撮影したなつかしい写真がありましたので、掲出してみます。

市民憲章は、よりよいまちづくりへの関心を高めるために、昭和30年代頃から各市町村で制定されていきました。各自治体の市民自らが知恵を結集させ、自分たちのまちを自分たちによって住みよいすばらしいまちにしていくため、まちづくりへの願いやまちへの理想像、それに向けた行動目標、努力目標、決まり事などを掲げる目的があります(「春日部市市民憲章市民会議News Letter」1)。改めて、旧市民憲章を読むと、「公害」「清潔」「交通道徳」など、現在ではあまり使われないキーワードが掲げられ、当時の行政や住民のモラルに何が求められていたがうかがえます。背景となる写真は、実は以前も紹介したものですが、のちに春日部市の「中央」として開発されていく、のどかな「字馬草場」の風景をカラー写真で記録している貴重な資料でもあります。

ちなみに、旧庄和町では、昭和56年(1981)3月19日に町民憲章が制定されています(以下の通り)。

朝日にまちなみが光輝くとき————それは、幸多い1日のはじまりです。

庄和をふるさととする私たちは、人の心を信じ、だれもが夢と希望に満ちた朝を迎えられるよう、明日の町づくりの願いを込めて、この憲章を定めます。

1 私たちは、互いに心をふれあい、助けあい、そして励ましあい、共に生きる連帯感を育てます。

1 私たちは、澄んだ青空、さわやかな緑、そしてきれいな水を愛し、自然と環境を守ります。

1 私たちは、教育、スポーツ、そして香り高い文化を尊重し、豊かな教養を身につけ健康に心がけます。

1 私たちは、お年寄り、子供たち、そしてからだの不自由な方々をいたわり、思いやりの心を大切にします。

1 私たちは、実りある労働、やすらぎのある生活、そしてすべての人々の平和を願い明るい未来を築きます。

同日、町の花「ショウブ」、町の木「モクセイ」も制定されました。旧庄和町の町民憲章で特記すべきことは、昭和61年(1986)12月に町民憲章の歌が制作されたことです。町民憲章を歌にしたことは当時、全国で初めてのことだったそうです(広報しょうわ№280)。春日部のご当地ソングについてはこちら。

ところで、本日も市民憲章にゆかりのある日です。令和3年1月1日は、新たな春日部市民憲章の制定日です。春日部市制15周年を迎えた今年度、新市となった春日部市においても、市民の連帯感やまちに対する愛着、誇りを深め、「住んで良かった」と思えるまちを実現するため、市民共通の道しるべとして新たに制定されました。前の旧春日部市の市民憲章が制定されてからちょど50年となります。過去の市民(町民)憲章、新たな市民憲章を比べると、時代背景やキーワードは違えども、わがまちを愛し、よりよくしていこうという、意気込み・主旨は変わりません。年新たに、新たな市民憲章のもと、皆さまも地元春日部でステイ・ホームタウン、身近な家族とステイ・ホームでお過ごしください。

年末より繰り返しお知らせしておりますが、当館、新型コロナウイルスの影響により、新年1月17日(火)まで臨時休館となっております。皆様にはご不便をおかけしますが、本年も変わらず、文化財行政・郷土資料館のお引き立ての程よろしくお願いもうしあげます。

武里のオリジナルソング(広報補足・その8・最終回)

いよいよ、広報かすかべ10月特集号の補足も最終回です。今回は、 #武里 の #オリジナルソング #たけさと音頭 について。 #かすかべプラスワン

今年はコロナウィルスの影響で軒並み中止になってしまいましたが、近年、春日部市では「かすかべ音楽祭」や「ブラスジャンボリー」など、音楽のイベントが定着しつつあり、「音楽のまち春日部」とも称されています。しかし、そうした「歌や音楽で盛り上がろう!地域で一つになろう!」という取り組みは、実は最近の始まったものではありません。

「春日部のご当地ソング」ともいえる歌は、世に知られているだけでも19曲もあります(『春日部の歌と歩み』による)。以下、曲名・発表年を時代順に列挙します。

粕壁小唄 昭和7年(1932)以前/和楽音頭 昭和13年(1938)以前/春日部音頭 昭和25年(1950)/幸松音頭 昭和29年(1954)/新春日部音頭 昭和31年(1956)/古利根しぐれ 昭和31年(1956)/大凧音頭 昭和36年(1961)/たけさと音頭 昭和50年(1975)/小渕音頭 昭和52年(1977)/小渕小唄 昭和52年(1977)/庄和音頭 昭和55年(1980)/春日部藤音頭 昭和57年(1982)/春日部踊り 昭和60年(1985)/庄和町・町民憲章の歌 昭和61年(1986)/新大凧音頭 昭和61年(1986)/春日部サンバ 平成元年(1998)/庄和大凧ばやし 平成2年(1990)/心の空 平成27年(2015)

以前紹介した「春日部藤音頭」、大凧あげ祭りで流れる「新大凧音頭」、チェリッシュでおなじみの「春日部サンバ」、夏祭りで披露される「新春日部音頭」「古利根しぐれ」、夕刻のチャイムで流れる「心の空」など、おなじみの歌も多い一方、今では音源を入手できない歌もあります。それぞれの歌や制作の経緯や背景については、ふれあい大学34期生桐組6班の皆さんが執筆・編集された『春日部の歌と歩み』(私家版・市内図書館に架蔵)に詳しく述べられています。

さて、このなかで、ひと際異彩を放つのが「たけさと音頭」です。「たけさと音頭」は、昭和50年(1975)武里団地入居10周年を記念して「団地の子どもたちに、ふるさと感覚を」としてつくられました(※広報では昭和52年としましたが、正しくは昭和50年のようです)。歌詞の作詞は、団地の住民に募りました。十数篇の応募があり、入選したのは文筆家の高木圀夫氏。氏は著書『高木東六ファンタジア』(文園社、2002)のなかで次のように述懐しています。

「私の地元が子供たちにふるさと感覚を持たせる一つのアイデアとして祭り用の音頭を募集していたのであった。(略)なにげなしに原稿用紙の端に言葉を並べてみた。それが入選したのだ。考えられなかった。」

高木氏によれば、詞は決まったものの、作曲が問題となり、高木氏が高木東六の甥であることから、地元の人たちに取り次ぎを懇願され、高木東六が作曲をすることになったそうです。高木東六は、高名なピアニスト・作曲家で、TBS「家族そろって歌合戦」の審査員としてもおなじみでした。「たけさと音頭」は、オペラの作曲家がつくった唯一の民謡として生まれたのです。お披露目となったのは昭和50年(1975)8月1日、大場小学校体育館でたけさと音頭発表会が開催されました。当時の県知事も招待されたそうです。貴重な写真が武里団地の自治会報「たけさと」111号に掲載されています。

異彩を放つのは、高木東六作曲だからではありません。上にあげた春日部のご当地ソングには、古利根川・江戸川・藤の花・大凧揚げなど、春日部を象徴する風景などが歌詞に織り込まれています。しかし、「たけさと音頭」には「郷土」を感じられるワードはわずかに「藤の花びら」だけです。『春日部の歌と歩み』では「「春日部」や「武里」といった地名が一切出てこず、「ふるさと音頭」とうたっているのが地域の歌としてはとてもユニークです」と的確に評しています。

曲ができた当時、春日部市はベッドタウンして人口が激増していた時代でした。武里団地は市のベッドタウン化の先駆けともなった地区です。そうした武里団地発の「たけさと音頭」の歌詞は、子どもたちになじみやすい言葉でつづられ、よく言えば「ユニーク」ですが、土臭さ、泥臭ささのような「郷土」的な個性がないように感じます。その理由はおそらく、それぞれ異なる「郷土」をもつ住民(親世代)たちが、新たな「ふるさと」を想像し、制作されたからではないでしょうか。「武里団地夏祭り」、そしてその場で流されてきた「たけさと音頭」(盆踊り)は、ベッドタウン化した春日部らしいイベント・ご当地ソングといえるのかもしれません。

ただ、残念なことに、郷土資料館では「たけさと音頭」のレコードを入手できておりません。春日部の現代史資料として極めて貴重だと思います。お持ちの方はご一報いただけると幸いです。

以上、市制15周年を機に、8回にわたり市内八地区の身近な歴史ネタを紹介させていただきました。それぞれの歴史はそれぞれ人の思いやさまざまな経緯が折り重なり、紡がれてきたものです。そうしたことをもう一度顧みることで、新たな「春日部らしさ」=まちの良さに気付き、そして春日部が歩む未来がみえてくるのではないでしょうか。

参考文献 ふれあい大学34期生桐組6班『春日部の歌と歩み』(私家版・市内図書館に架蔵)、高木圀夫『高木東六ファンタジア』(文園社、2002)