校長室から

個別学級体験学習、CG作戦、読み聞かせ

先日、個別学級は水の館と鳥の博物館へ体験・見学に行ってきました。

また、今日(6月18日火曜日)3年生のCG作戦(クリーン・グリーン活動)と読み聞かせ(3年)がありました。

| 個別学級の生徒たちが水の館と鳥の博物館へ体験活動と見学に行きました。 はじめに、水の館でプラネタリウム鑑賞。次に売店で買い物。自分たちで育てた野菜等を販売して得られた大切なお金。素晴らしい経験です! |

|

|

何を買おうかな・・ |

|

休憩の後は鳥の博物館見学! 楽しい、貴重な経験をしました。 |

|

|

CG大作戦! すっかりきれいになりました! |

|

|

|

|

きれいになるって気持ちが良いですね! |

|

今日は3年生の読み聞かせもありました。 小学校では読み聞かせを行っている学校は多いですが、中学校では少ないかもしれません。 ボランティアの皆さん。ありがとうございました! |

|

|

|

|

|

|

|

|

真剣にお話を聞く3年生。 明日は2年生、あさっては1年生です。 ※明日から出張が続き、校長室からのHPはしばらくお休みです。次は来週修学旅行。現地から速報でお届けします! |

市内大会・市民大会

昨日6月16日(日)に、柔道の市民大会と男子ソフトテニスの市内大会がありました。

|

昨日は、柔道とテニスの大会が、我孫子市民体育館・テニスコートで行われました。 我孫子市民柔道大会 |

|

|

入賞者 顧問の鈴木先生も一般の部で出場し優勝! 技が決まる瞬間です! |

|

男子ソフトテニス部は、個人・団体戦ともに惜敗。 夏に向け頑張れ! |

|

到達度テスト・授業参観

昨日から到達度テストが始まり、今日6月14日(金)は2日目。到達度テストが終わるといよいよ再来週月曜日から修学旅行が始まります。天気が少し心配ですが、パワーで雨雲を吹き飛ばします!

|

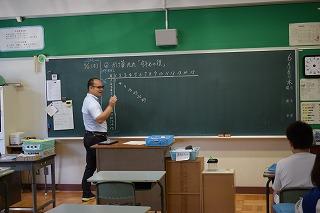

1年生社会 寺島先生の授業 前時の授業は飛鳥文化でした。 |

|

|

今日は天平文化です。天平文化はシルクロードを通って日本に伝わったこと、仏教の力により、不安を取り除き国を守ったこと等、たくさんのことを学びながら、キャッチフレーズを考えました! ・仏教で国を守れ!天平文化 |

|

1年生数学 伊関先生の授業 問題 (152cm 146cm 148cm 159cm 160cm) |

|

|

今日は正負の数を使って、もっと簡単に平均を出すことを考えました! 〇基準値を決めて計算すると・・ |

| 1年生道徳 松尾先生の授業 「クリームパン」 あらすじ・・修一はいやいやながら自分の家のパン屋の修行を続けている。実は修一にはミュージシャンになりたいという夢があった。あるとき、近くのおばあさんが「クリームパン」を買いに来て、先日亡くなったおじいさんがこの店のクリームパンが大好きで、最後に食べさせてあげたいとのこと。父の仕事の偉大さや、パン屋の仕事の素晴らしさを知り、パン屋になりたいと思い始める・・ |

|

|

はじめに、修一のパン屋への思いや、バンドへの思いを考えました。 父はパン屋の仕事をどんな思いで続けていたのかも考えました。 みんないろいろな意見が出され授業が深まっていきました。 「どんな気持ちで仕事ができたら幸せなのか」今日の授業を通して感じたことを自分へ振り返り、職業について考えました。 |

|

個別学級体育 山本先生の授業 はじめに準備体操を行い、今日の課題や授業の流れを確認します。 さあ! はじめはボールに当たらないこともありましたが、段々とボールに当たるようになり、鋭い打球が飛びます! |

|

|

|

|

|

|

守備の練習もしています! 楽しくTボールを楽しみました! |

|

6月13日(木)~14日(金)に到達度テストが行われました。1年生にとっては初めてのテスト。3年生にとっては進路で大切なテスト。それぞれの思いでテストを受けていました。 3年生は緊張をほぐすために、筑波大学と一緒に取り組んでいる「心身の自己調整スキルプログラム」を実施している生徒も多くいました。 1問でも多く、ミス無く力を発揮してくれることを願っています。 |

|

|

|

授業参観・市内大会

今日は授業参観と先日行われた市内大会の報告です。

|

2年生道徳 樋口先生の授業 なぜ、いじめたのかをみんなで考えました。 |

|

|

人ごとだと思っている。

助けたら自分たちがいじめの対象になる等いろいろな考えが出されました。 最後に、このようなクラスにならないためにどうしたらら良いのかをみんなで考えました。 同じようなことが起きたときに、傍観者にならずに、今日みんなの意見を聞いて感じたことを、実行してほしいです! |

|

いずみ学級3年生数学 鈴木(恭)先生の授業「かけ算九九斜めの段」を使った因数分解 はじめにかけ算九九斜めを覚えました。 (1)49x²-144y²=(7x+12y)(7x-12y) |

|

|

続いて、それぞれの課題に応じて練習問題を解きました。みんな一生懸命学習していました。 |

|

2年生社会 永井先生の授業 はじめに、中国四国地方の県名をグループで言い当てました。 次に |

|

|

山脈や海流、季節風の影響で、降水量に違いがあることが分かりました。 各グループでまとめた意見を立派に発表していました。 |

|

1年生保健体育 板東先生の授業 この日は保健の授業でした。 呼吸器と循環器について考えました。 |

|

|

中学生 呼吸数約20回/m 新生児 40~50/m

心拍数約75回/m 120~140/m 大人になると肺活量と肺胞が大きくなるため、呼吸数と心拍数が減ることが分かりました。 |

|

2年生道徳 住石先生の授業 「傍観者」 なぜいじめが起きているのにこのクラスの生徒は何もしなかったのだろう? |

|

|

「なぜ見ているだけで何もしないことも、いじめをしていることになるのか」

いじめのないクラス、これからの人生に生かされたらと思います。 |

|

午後からは校内研修会がありました。 3年生理科 甲高先生の授業 |

|

|

はじめにみんなでエネルギーの移り変わりを考えながら答えを考え、実験しました。 はじめは坂を上る実験でしたが、ループを作って実験したときは、いろいろな意見が出て、試行錯誤しましたが、納得のいく結果となりました。 |

|

個別学級理科 野津先生の授業 研究授業の2クラス目 ニワウルシの飛び方について学びました。 真下に落としても、遠くに飛んでいきます! |

|

|

次に「アルソミトラ」の種が飛ぶ様子をVTRで見ました。グライダーのように飛んでいる種を見てみんな驚き!! 次は「アルソミトラ」の種の模型を作って飛ばしました。 みんな楽しく飛ぶ種の仕組みが分かりました。 |

|

2年生英語 石村先生の授業 学習課題:「しなければならないこと」「してはいけないこと」を英語で伝えよう! この日はALTの先生との授業 |

|

|

次に「しなければならないこと」「してはいけないこと」を画像を見ながら絵に合うような英語で話せるようにしました。 次は4人グループで活動です。 |

|

1年生数学 福田先生の授業 課題 |

|

|

みんなで魔方陣を考えました。 みんなで教え合いながら、加法減法の計算式を理解しました。 |

|

市内大会剣道部 男子団体戦・・優勝 |

|

|

市内バスケットボール大会 女子の部・・・優勝 |

|

市内バスケットボール大会 男子の部・・・優勝 |

|

|

市内ソフトボール大会 3位 |

授業参観

今日も授業参観です。

|

1年生理科 倉持先生の授業 葉のつくりの勉強です。 |

|

|

葉には、スジのようなものがあります。 |

|

その唇に開いた穴を気孔ということを学びました。 顕微鏡を使って、興味深く観察していました! |

|

|

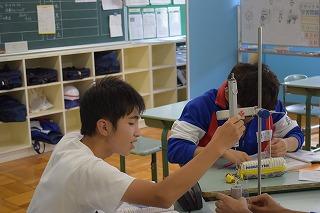

いずみ学級 3年生理科 鈴木(竜)先生 学習課題:滑車の仕組み はじめに滑車の種類を学びました。 |

|

どうやら、動滑車の方が小さな力でペットボトルを持ち上げることが出来るようです!

実験します! |

|

|

100gの物体を直接持ち上げるのと、動滑車を使って持ち上げるときの仕事の大きさで比べてみます。 実験の結果、100gの物体を動滑車を使って持ち上げたとき、小さな力で物体を持ちあげることは出来ますが、ひもを引く長さが長いことが分かりました。 このことから、仕事の大きさは変わらないことが分かりました。 |