2017年1月の記事一覧

1/7 持久走大会41

最後の直線道路です。5年生が先頭ですね。次は6年生です。

6年生が続きます。

ここも6年生が続いています。

女子が最後の頑張りを見せています。

もう少しだ!しっかり!

1/7 ミヤコタナゴ保護活動8

結構、容器で捕まえることができました。「どれどれ。」と係の大人の人が見てくれます。

「ぼくも捕ったよ。」 「私も捕りたい!」

そういう訳で、誰かが捕まえると、急にやる気がわいてきました。

手探りで捕っています。 「ぼくもザリガニ、捕まえました。」

泥だらけになった友達もいるようです。

1/7 ミヤコタナゴ保護活動7

バケツリレーが終わり、子供たちは池の中に入るように促されました。

おそるおそる池に入っていきます。そして、池に残った生き物を見つけます。

バケツなどを持って捕まえます。よ~く池の中、それも自分の足下を見ています。

何かいるかな? 「あ、いた!」」

アメリカザリガニを捕まえました。子供たち、結構夢中で捕獲作戦です。

1/7 小中合同発表会を紹介します27

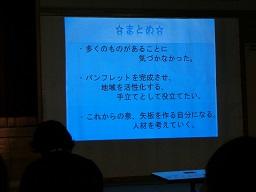

私達の発表の最後はまとめです。

こんなに多くの歴史があるのは知らなかったです。私達はこれからの泉、矢板を作る自分になりたいと思いました。

小学校の発表が終わり、休憩になりました。この時間を利用して合唱部のみんなはスカーフの準備をしました。

今年は県大会に行きました。

その歌を大勢の前でもう一度披露しました。

1/6 昔の遊び2

ここはおはじきコーナーです。子供たちは7人ぐらいのグループを組んで遊びをしていきます。

色とりどりのはじきがあって、それだけでも宝石のようで楽しそうです。

おはじきを指で飛ばして遊び始めました。最初はなかなか当たらないものです。

慣れてきたころには交代の時間となりました。次は葉笛の場所です。

1/6 持久走大会38

6年女子が曲がって行きます。その次は5年男子です。

5年男子を先頭に集団で走ってきました。そして橋を渡りました。

6年女子が曲がります。続くのは5年生女子です。

6年女子、その次は5年女子です。

5年生女子が続きます。

1/6 持久走大会39

カメラは切り替わりました。学校に向かって走っているのは6年生の1位の子です。だんだん近づいてきます。

歯をくいしばっています。すばらしい走りです。次に見えるのは5年生の1位の子です。

すぐ後ろに6年生2位、3位の子が来ました。6年生3位の子が写っています。

5年生2位の子、6年生4位の子が続きます。

集団で来ました。応援をしてくれる人も見えますね。5年生女子が追いかけています。

1/6 持久走大会39

5年男子4位の子が帰って来ました。次は6年男子です。6位です。

続いて5年男子が帰ってきました。次は5年男子を先頭に集団が続いています。

6年男子同士で競っています。次は6年女子。

手袋をしているのは5年男子です。次の写真も5年男子のようです。

5年女子です。次の写真は6年男子です。長い列になっています。

1/6 ミヤコタナゴ保護活動6

この日は、いくつかの団体の方が協力していました。

まず、栃木県水産試験場から1名、栃木県自然環境課から2名、栃木県矢板森林管理事務所から1名。

環境生物化学研究所から2名、環境文化都市やいた創世会議から5名。

ミヤコタナゴ保存会から15名、行政区役員6名。生涯学習課から6名。

そして泉小から27名の児童と2名の先生。総勢65名が集まりました。

1/6 小中合同発表会を紹介します26

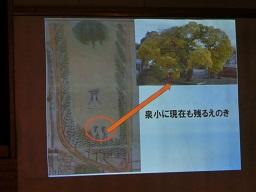

私達は、今度、はえのきについての調査しました。樹齢300年のえのきの歴史はどのようなものか、調べていくと中学校の後ろの高速道路の北側の箒根神社に出会いました。

ここの神社は箒年神社と、三島神社が2つありました。この三島神社がもともとは今の泉小学校の敷地にあったのです。

明治になり、泉小学校ができるときに移転したそうです。だから私達はその歴史に触れるために、箒根、三島神社を図工の時間に写生してきました。

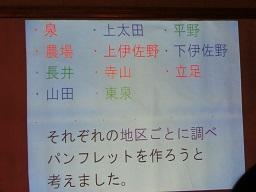

今度は、各地区に分かれて地区の歴史を調べることにしました。

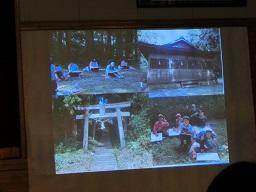

上太田探検隊、東泉探検隊など、私達は日曜日に自分たちで調べました。

地域の方にもいろいろなことを教わり、私達の勉強はずいぶん詳しくまとまりました。

1/5 持久走大会36

6年男子が5年男子を追いかけています。

5年生が曲がります。その次は6年男子、そして6年女子で1位の子です。

6年女子が続けて来ました。その次は6年男子です。

6年男子が曲がります。その次は5年女子が先頭の写真です。

1/5 持久走大会37

子供たちが次々と曲がって行きます6年男子の次は5年男子、そして6年女子です。

5年男子、そして6年男子です。

6年生が3人来ました。

5年男子通過。その後は6年男子が続きます。

1/5 ミヤコタナゴ保護活動5

この池は、矢板市でも唯一、ミヤコタナゴが棲んでいる池です。

昔は、どの池でも、川でもいたそうです。

しかし近年、この池と大田原市の沼や小川、そして千葉県の一部にしか生存できなくなっています。

国の天然記念物に指定され、絶滅危惧種としても心配されています。

そのことを、子供たちは勉強しています。

1/5 合同発表会を紹介します24

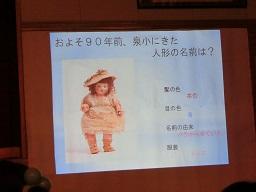

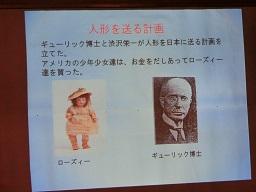

私達6年生は、まず「青い目の人形」のことを調べました。

今年は、新しい青い目の人形がアメリカから来たので、その歓迎会をしました。

6年生発表3.mp4

90年前に来た人形は、「ローズィー」と言う名前がつけられました。

いまから約90年前、日本に青い目の人形を贈ってくれたのはギューリック博士でした。

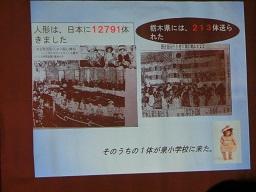

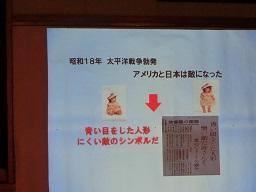

日本には全部で12791体の人形が来ました。日本とアメリカが仲良くするためでした。けれど太平洋戦争が起きてしまいました。青い目の人形は敵国のシンボルになってしまったのです。

1/5 小中合同発表会を紹介します25

6年発表4.mp4

6年発表5.mp4

青い目の人形を調べていると、興味がどんどんわいてきて楽しい勉強でした。

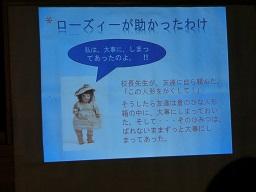

ローズィーが助かった訳は、その時の校長先生がいろいろ手をつくしたからでした。

私達は「青い目の人形の歓迎会」をするため、みんなで分担して、パソコンでまとめていきました。

私達の心に「青い目の人形」ローズィーとスージーがしっかり残りました。テレビのも映ったし、新聞にもいっぱい出ました。

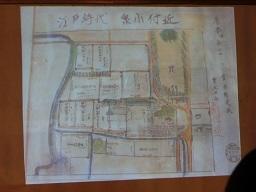

それも私達にはうれしい出来事でした。さて、次はえのきについてです。ここに江戸時代の古い地図があります。

1/4 ミヤコタナゴ保護活動4

見てお分かりだと思いますが、池の底から泥をあげるには、約2m上げなければいけません。

そこでバケツリレーが必要になるのです。同じ人が何度も上げるわけにはいかないのです。

土手の部分に立って、斜面や池から遠い場所に泥を捨てます。

この作業は人手が必要です。子供たちも手伝ってみて、重要さや大変さが分かったようです。

1年間の沈殿物になります。周りの山から、雨で流れ込むのです。

1/4 持久走大会34

コースの南西の交差点の続きです。6年生が走っています。その前が5年生です。

6年生女子が二人、その前が5年生女子です。

5年生女子の前に6年生女子が二人過ぎていきました。

5年生女子3人です。

1/4 持久走大会35

カメラが替わります。このカメラの場所は大江川を渡って北へ方向を変える場所です。1位の子が見えます。さらに現在2位の子、そして5年生の1位の子が写っています。

5年生1位の子と6年生が激しく争っています。続いて5年生が曲がります。

6年生を先頭に走っています。6年生が曲がります。

ここは5年男子が続きます。

5年女子の1位こ子が曲がります。そして5年生男子です。

1/4 合同発表会を紹介します22

5年生発表.mp4

上の青い文字をクリックすると動画が見られます。

今度はミヤコタナゴの池の泥を運び出した体験を発表しました。

タナゴは今年275匹で去年よりややすくないけど、稚魚が多いので大丈夫だそうです。これで5年生の発表が終わりました。

6年発表1.mp4

6年発表2.mp4

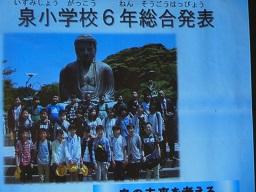

今度は私達6年生の発表です。ステージに上がった私達です。上の青い文字をクリックすると動画が見られます。

いい発表をしようと気持ちを引き締めています。

1/4 合同発表会を紹介します23

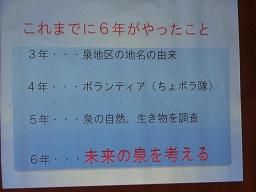

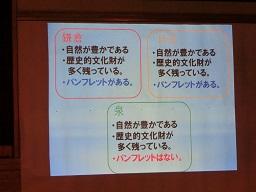

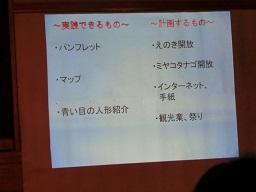

私達6年生は総合学習で3年生の時は、泉地区の地名の由来、4年生の時はボランティア、5年生の時は、泉の自然・生き物調査をやって来ました。

今年は「未来の泉を考える」という勉強を発表しました。

今年は小学校最後の年なので張り切っています。

まず私達は修学旅行や日光見学にいきましたが、泉・鎌倉・日光の違いを考えました。その大きな違いはパンフレットでした。

そこでパンフレットを最終的に作ろうと話し合いました。