文字

背景

行間

道徳ノート

道徳ノート012 たった一言が…

テーマ:人のもつ弱さや強さを考えながら、自分のよりよく生きる道について考えよう

内容項目:よりよく生きる喜び

授業の概要

この授業は道徳授業地区公開講座として保護者・地域の方々に参観いただき、全学年、全学級が同じ主題・教材で行いました。

教材は「たった一言が・・・」(本校の三浦 摩利指導教諭の自作教材)

(こちらをクリックすると教材を読むことができます)

主人公が小学校時代にクラスメイトに言ってしまった一言について思い悩むという題材を扱い、自分の弱さを乗り越え、人としてよりよく生きていくことについて考えました。

生徒の考え・気づき

1年生

・「たった一言が人の心を傷つける たった一言が人の心を温める」当たり前のことをだけどためになる話だしこの話を聞いてよかったと思いました。

・軽く言った言葉でも、人をすごく傷つける事もあれば逆に人を救う事もあると改めて分かって、言葉ってすごいから普段から意識して考えながら使いたいと思った。

・たった一言でこの一言で相手が傷ついたり時には喜び時には泣いたりします。一つの言葉だけで人生が変わることがあると実感した。

・自分も、言ってしまって後悔した言葉が多々あるので、この授業を機に、発言に気を配って、人を傷つけないような言葉遣いをできる人間になるようにしたい。

2年生

・この授業で、一言の重みを感じて、何気ない会話でも丁寧に接していこうと思いました。

・授業の中でも色々な見方で考えることができてよかったと思います。また、自分の生活の中でもとても大切なことなので生活にも活かしていきたいと考えました。人との関わりを大切にしながら生活して誰も傷つかないような社会にしていけたら良いのではないかと思います。

・自分も同じような経験が良くも悪くもあって、共感できた。言葉が知らぬ間に人を傷つけているかもしれないから、簡単にひどいことを言わないようにしたい。

・いじめた張本人は忘れがちだが、主人公は覚えていてそこは偉いと思う。覚えていないひとが多いから。

・保護者の方の意見も聞けて、いろいろな見方で考えることができた。

3年生

・相手になにかをいう時はその言葉で相手を傷つけることがないか考えることが大切だと思った。また、謝るべきだと思ったらすぐに謝るようにしたい。

・何回も同じ失敗を繰り返してしまうのが人間だ。でも、失敗を繰り返すのが悪いわけではない。反省しないのが悪いのだ。「やっちゃた」と反省するのが成長への近道らしい。

・地域の人生の先輩から生きていく上での大切なことを生で聞くことができてすごく学びになりました。

・友達に影響を与えた言葉を聞いて、いろいろな考え方に触れることができた。自分の中で大切にしている言葉を一つ持っておくだけで、重要な瞬間や落ち込んだ時に心の支えとなると思った。

・自分の拠り所となる言葉を大切にしたいと感じた。

・この授業を通して、人間はいつだってささいな胸に響く一言で助けられているのだなと気付かされました。

・生きていくのに大事なことをたくさん学ぶことができた。地域や保護者の方の言葉をもらうことで思いつかなかった考えが出てきて新しい考え方ができた。

「たった一言が…」作者よりメッセージ

「たった一言が…」という道徳教材は、「人のもつ弱さや強さを考えながら、自分にとってのよりよく生きる道について考える」ということをテーマに書きました。誰しも一度や二度、人を傷つけてしまったかもしれないと、心の中がモヤモヤしてしまった経験があるのではないでしょうか。「弱い心に負けそうな自分を奮い立たせ、よりよい道をあるいていきたい!」そんな生徒の気持ちを後押しできたら嬉しいです。そして、これからもお互いにあたたかい言葉をかけ合える集団でいてほしいと願っています。「たった一言が人の心を傷つける たった一言が人の心をあたためる」この言葉を忘れずに、人生を歩んでいってほしいです。 (三浦摩利)

授業後の保護者、地域の方との意見交換会では、参観者の皆様から率直なご意見ををいただき、保護者の方の中には「家に帰ってから、今日の題材について子どもと語ってみたい」と話されている方もいました。

ご参観いただいた皆様、ありがとうございました。

道徳ノート011 市民社会が成り立つために

テーマ:法のきまりや意義を考えよう

内容項目:遵法精神、公徳心

【 3学年 】

授業の概要

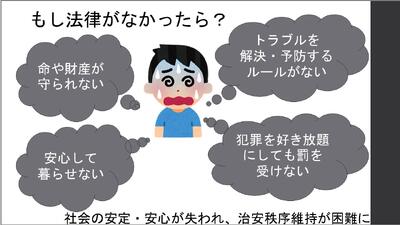

教材「市民社会が成り立つために」を読んで、法律がなくなったら私たちの社会はどうなってしまうと思うか」をクラス全体で考え、「なんのために法や決まりがあると思うか」をグループで話し合いました。

最後にゲストティーチャー 弁護士であり、元検察官の花見佳澄さんに法律とは何かをお話し頂きました。生徒たちは花見さんの話を真剣に聞き、改めて法の意義を知り、考えを深めたとても有意義な授業となりました。

また、希望者は弁護士バッジを手に取らせていただき、生徒達はその重さなど感じ、法の仕事についても興味を抱いたようです。

教材「市民社会が成り立つために」

中学生の主人公の正明が、法学部の大学生誠治さんとの会話を通して、「法の考え方」「自分の悩み」などを考える。

(本校 三浦摩利指導教諭の自作教材)

ゲストティーチャー 花見佳澄さん(弁護士、元検察官)のお話

「法律って何?」「法律って何のためにあるの?」ということを身近な例を出しながら、とても分かりやすい資料を提示して説明してくださいました。いくつかご紹介します。

例えばこんな日常の一コマでも…

上のように、たくさんの法に守られている。

そして

法律に関しての正しい知識や理解があれば、

・権利や禁止されていること

・法律による救済手段

が分かり自分や親しい人達・社会を守れる

だからこそ法律に関する関心を持とう!

正しい知識や理解を持とう!というメッセージをくださいました。

授業を通して、生徒が気付き考えたこと

・今回の授業で改めて法の存在意義について考えることができた。いつも当たり前のように生活している中にも法がたくさん関わっていて、幸せに生活できているうらには必ず法がかかわっていることを実感できた。改めて法の大切さを知ることができて良かった。もっと日常生活でどんなところに法が関わっているか意識しながら生活していきたい。

・法律は国を治めるため大事なルールであり、私たちの生活を安全に保つものであるから、全員が守ろうという意識があるのだと思った。かつての出来事から作られてきた法律というきまりを守って平和を保っていきたいと思った。

・法律を守ることで周りも守れるんだなと思った。

・改めてルールがある意義をつきつめていくと、集団の方が単独でいるより効率がいいから、ということに気付いた。集団の関係の維持のためにルールがあるのだと思った。

・日常の中で様々な法律と関わっているんだなと思った。知らなかったではすまないから法律はしっかり知っておくべきだと思った。

・自分たちが知らない所で法律に守られているからこそ、自分たちから破るような行為はしたくないなと思った。

・法はたくさんあって難しいイメージだったけど、「法がなかったら」という視点で考えると法の重要性が分かったし、私たちは学校に来るまでの時間だけで、10個以上の法に関わっていることにびっくりした。

・法やきまりがなぜあるのか、改めて考えることができました。法がなかったら、自由になりそうですが、危険におびえながら生活するようになり、自由ではなくなってしまうという意見が印象的です。これからも法に対する意識を巡らせながら生活していきたいです。

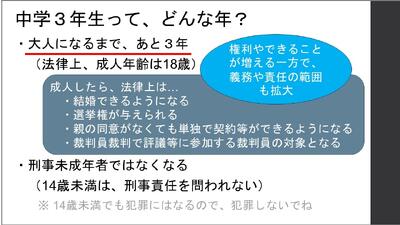

道徳ノート010 自分で決めることの責任

テーマ:自主、自律、自由と責任

内容項目:自立・責任

【 3学年 】

授業の概要

道徳教材「自分で決めることの責任」を読み、自分で考え実行し、その結果に責任を持つという事を考える。

教材「自分で決めることの責任」

大学2年生の姉がいる中学生の陽子。姉は大学生活で自由を謳歌しているように見えるが、履修科目の単位や卒業後のことなど計画性が無く不安定。陽子は姉を見て自分の大学生になった姿を想像し、高校進学について考えた。自由であるということは何もかも自分で決めるということ。そしてその選択や自分の行動に責任を持つということだと気付く。

(本校 三浦摩利指導教諭の自作教材)

授業を通して、生徒が気付き考えたこと

・大きくなればなるほど、自由が手に入る。でもその代わりに責任が伴うから多方面から自分を見て自分について考えていくことが大切だと思った。

・自分の好きな分野や進路に行きたいのならば、それ相応の努力や自分の責任が発生し、これらの問題に真剣に向き合っていかなければいけないのだと感じた。

・高校は自分の成績に合っているのかで決めるだけじゃなくて、校則であったり、学校の雰囲気も見てから決めるべきだと分かったし、そのために勉強が必要だと思った。

・世界が広くなればなるほど、自分のすべき最低限のことを見失ってしまいがち。まずは自分の中でマイルールを作ってそれを守るというルーティーンを決める!受験は自分との闘いでもあると思うので、自分で決めて最後までそれを貫き続ける力を身に付けたい。

・改めて自分で何かを決める時は責任を持つ必要があると感じました。今で考えると自分で高校を決めなければいけないから将来を考え計画性をもって決めたいと思いました。

・この授業を通して、将来は自分で決めるから、自分で考え努力し、それを自分のものにしていくことがこれから大切になっていくと思った。

・自分も面倒くさがりですぐ後回しにしたり、逃げたりしてしまうので、先を見通して計画を立てて行動していけるようにしたい。

たった一言が・・・

たった一言が・・・

成人式を終え、同窓会が終わった時、私の頭の中にある言葉がふっと思いだされた。心の奥底にしまい込んでいたあの言葉…。それは、中学生の時、生徒玄関の一番目立つ場所に掲示されていたポスターに書かれていた。

『たった一言が人の心を傷つける たった一言が人の心をあたためる』

当時、この言葉を見るのが嫌だった。胸の奥がキュッと締め付けられるような気持ちになった。それは、心の奥底にしまっている出来事を思いだしてしまうからだった。見ないように自然と避けている自分がいた。

その出来事とは、私が小学校6年の時に起きた。席が隣だった昭雄。優しくて、ひょうきんで話していて楽しい男の子だった。ある日、友だちが、

「昭雄ってさぁ、真紀子のこと好きなんじゃない。」と言い出した。周りにいた男子も一緒になって

「付き合っているのか⁈」

などと言ってはやしたててきた。

「昭雄と付き合っているなんて、冗談やめてよ!昭雄のことなんて好きなわけないじゃん!ありえないんだけど!」

とっさに出た言葉だった。さらに続けて、彼のことが好きではない理由や悪口、ひどい言葉の数々が私の口から飛び出した。私は、昭雄がそこで明るく同じように私の事なんて好きじゃないと言い、悪口を言い返してくると思っていた。でも、昭雄は黙っていた。周りの冷やかしを否定せず、私の悪口も言わず、黙っていた。彼が周りの冷やかしに対して否定しなかったことに、私は頭にきていた。私は昭雄をにらみつけていた。

別の友だちが、続けて昭雄に言った。

「もう、真紀子に話しかけないでね!嫌がっているんだから!」

その時から、昭雄とは一言も話さなくなった。彼は心なしかおとなしくなったような気がした。小学校の卒業間近だったこともあり、話す機会をもたないまま、中学校に進学した。

中学校では3年間、昭雄とは同じクラスにならなかった。廊下ですれ違うことがあったが、話す機会はなかった。玄関であの言葉を目にすると、小学校時代のことが思い返され、自分が悪いのか、昭雄が悪いのか、周りが悪いのか、時々ふと考えてしまうことがあった。答えは出なかった。考えたくないと思った。もしかして、彼は全然気にしていないんじゃないかとか、わざわざほじくり返してその話をするのもなんだかなぁなどと自分に言い聞かせて、そのまま自分の心にフタをしてしまったのだ。

高校を卒業し、大学生になった。自分の将来の夢が決まり、就職活動に備えてニュースを見たり、ニュースサイトを読んだりすることも増えてきた。いじめが社会問題としてとりあげられ、特集記事などを読んだりすることがあり、私は心にフタをしてきたあの出来事を思いだすようになった。自分の言ったことは、実は「いじめ」だったのではないかと考えるようになった。一方的にみんなの前で言ってしまった酷い言葉の数々。あの時、何も言わなかった昭雄に対して、頭にきていたなんて…。何であんなことを言ってしまったのか。

いじめの記事を読んで、「当時言われたことがトラウマになって明るかった性格が暗くなってしまった人の話」や、「ひどいことを言われ、人と接するのがこわくなってしまった人の話」、「自分が価値のない人間だという気持ちになって生きる希望が見いだせなくなった人の話」「たった一言にグサッと傷ついて、トラウマになってしまった人の話」など、読んでいくうちにこわくなってきた。自分の心ない一言のせいで彼の人生を台無しにしてしまっていたらどうしよう…と。

そんな考えが私の頭の中をグルグルまわっていた。いじめられた人間は忘れないけど、いじめた人間は自分の言ったことややったことを忘れてしまうなんて言う人がいるけれど、私の場合は、忘れるどころか、自分が言ったひどい言葉の数々がそのまま自分自身に刺さってきた。「たった一言が…」のポスターの言葉、何も言わず黙っていた昭雄の顔がときどき頭の中に浮かんできて、自分自身を苦しめた。忘れよう。忘れたい。そう思っていた。

ずっとあの言葉を思い出さないように生活していた私に、「成人式のお知らせ」がきて、久しぶりに地元の友だちと会う機会がおとずれた。成人式で中学校卒業以来、久しぶりにみんなと会えるワクワク感と、昭雄が元気で幸せなのかどうか…と祈るような不安な気持ちが入り混じった状態で、成人式の日を迎えた。

成人式では昭雄と会うことができなかった。その日、駅前の飲食店で同窓会が開かれた。私は昭雄と仲がよかった友だちに彼の近況を聞いた。

「あぁ、あいつ。元気だよ。バンドとかやって楽しそうにしているよ。」

私はそのことばを聞いて、心の底から喜んだ。

「昭雄は楽しそうに暮らしているんだ!よかった!」私は心の底で叫んだ。

「あ、昭雄が来たぞ!」

彼が遅れてやってきた。私はもう、後悔したくなかった。

「昭雄!ここ!ここ!」

私が大きな声で呼ぶと、昔と変わらない笑顔の昭雄が近づいてきた。

「真紀子か?昔と全然変わらないな。」

「どういうこと?いい意味?」

小学校時代の仲がよかった時のように普通に会話がスタートして、昔話に花が咲いた。私は、途中でいたたまれなくなって、小学校時代のあの出来事について触れた。

「小学校時代にひどいことを言って、本当にごめんなさい。ずっと謝りたかったんだ。」

「おれ、全然覚えていないんだけど。そんなことあったっけ?」

私はなんて言っていいかわからなくなってしまった。彼は本当に覚えていなかったのだろうか。あの出来事以来、話をした覚えがないのだから、覚えていないわけがないのだ。あの時、昭雄が周りの冷やかしを否定せず、私へ悪口を返さなかったことの意味を改めて考えた。昭雄の気持ちを受け取って、私はこれからのことを話そうと思った。

「昭雄、今、バンドやっているんだってね。すごいね!何を担当しているの?」

昭雄はその後、バンドについて熱く語ってくれて、私は自分が今、夢に向かって就職に向けての勉強をしていることなどを話した。昭雄が言ってくれた最後の一言は、私の心をパーッとあたためてくれた。

「今日、オレのバンドの話聞いてくれてありがとう。真紀子が就職に向けて頑張っている話聞いて、やる気もらったわ。お互い頑張ろうな。」

学年みんなでひとしきり盛り上がり、数年後にまた会う約束をした。

「また会おうね!」

店の前で解散して、みんなに手を振っていると、心の奥にしまっていて、忘れたかった言葉が自然と思い出されてきた。

「たった一言が人の心を傷つける。たった一言が人の心をあたためる。」

この言葉は私を苦しめるだけの言葉ではなくなった。この言葉と共に生きていこう。そう思いながら、私はいつまでも大きく手を振り続けていた。

(作 三浦 摩利)

道徳ノート009 マイクと過ごしたお正月

テーマ:伝統や文化の継承と発展

授業の概要

「マイクと過ごしたお正月」を読み、海外から見た日本とはどういう国か、普段当たり前にしている日本の伝統や文化で世界に誇れるものとは何か、そして未来への継承と発展を考える。

教材「マイクと過ごしたお正月」

お正月、「僕」の家にアメリカからホームステイに来たマイク。「僕」はマイクにおせち料理やお正月飾りなど説明したり、どんど焼きに一緒に行くことで改めて日本の伝統や文化を考える。

本校 三浦摩利指導教諭の自作教材(こちらから読むことができます)

生徒の考える継承されてほしいものは?

有形なもの

・和食 昔からある各地の郷土料理だったり、おせちなどの文化を続けていきたい季節ならではの食材を取り入れているから、季節の移ろいを感じることができる。健康的な食事で日本といえば和食だから。

・歴史的建造物(寺、神社等) 日本ならではの美しい景観だから。日本ならではの建物を外国人の人にも知ってもらい伝えていけたらいいな。

・祭り 祭りは日本の一番有名なイベントといっても過言じゃないくらいに日本人の心に刻まれていると思うから祭はずっと発展してほしい。

・伝統工芸品 ある一部の地域で職人の人達によって作られるので継承が難しいからこそ残していかなければならないと思った。

・縁起物 お正月によく見ることが多いけれど、家族が健康でいてほしいとか大事な願いが込められたものだからずっと続いてほしい。

・着物 日常生活で来ている人を今はほとんど見ないけれど、日本の伝統と技術を持ち合わせた、とても綺麗なものだから。

・書道 外国の方や日本の方でも気軽に簡単に始めることができ、自分の個性を表すことができるから。

・ワンピース(日本の漫画・アニメ) 変化したりしてもいいから残るとよい

無形なもの

・おもてなし 旅館などで案内してくれるのもそうだし、お菓子の包装など私たちにとって当たり前の事にもおもてなしの気持ちが含まれている。

・礼儀・マナー みんなが楽しく生活していく中でとても大切。礼儀があるから治安が良いと思うから。礼儀やマナーがあるからこそ、日本の美や作法が確立されているから大切。

・人の好さ 日本人はすごく良い人がいっぱいいたり、優しかったり、面白かったり、心が温かい。

・治安 安心安全。他国と比べた時に日本は格段に良い。

・町がきれい なかなか実現することの無い大変なことを継続で来ていることがすごいと思ったから。

授業を通して考えたこと

・授業を通して伝統の良さをもっと知れました。伝統的なもの、継承されてほしいものと言われたら、有形なもの(着物・寿司・神社)などがすぐに思い浮かびますが、マナーや礼儀作法といった無形なものも誇れる日本はとても良い国だなと思いました。

・日本では治安の良さなどが最近注目されているからこそ、このまま続いていってほしいと考えました。さらに地域のイベントなどに参加して地域の治安などをよくできるようにしたいです。

・日本の文化は大切にしていくことは大事だけど、日本に足りないものをもっと受け入れていかないといけないのではないかと思った。日本人は受け入れようとしないで固定観念にとらわれやすいから。

・私もあまり日本の伝統文化の意味を分かっていなかったので日本の伝統文化の意味をしっかりと理解したいと思いました。そして日本の伝統文化を世界に広げられるようにしたいと思いました。

・改めて「日本人に生まれてよかったな‼」と思いました。日本人の気遣いはトップレベルです。その気遣いに助けられていることも多いなと思いました。今度は私が気遣いで誰かを助けたいです

・日本の伝統文化をこれからも伝えていきたいなと思った。自分がしている書道という伝統文化をこれからも続けていき大切にしていきたい。

・日本の昔ながらの有形・無形の文化について考えることができた。私は個人的に武道を習っていて習う前とは違い、礼儀が自然と身についたし、日本の特有の武道もできる一石二鳥だったので今までやったことを活かして日本の伝統文化を守っていきたいと思いました

・日本の伝統文化は今までの人々が受け継いできてくれたわけで、自分達が引き継いでいく番なのかなと思った。イベントなど意味があるものだから、それも意識して触れていきたいです。日本にしかない魅力や特徴を残して発展していってほしい。改めて日本の良さを知れたし、受け継いでいきたいです。

・日本の伝統文化の良さや文化の継承の大切さを学び、それと同時に継承や発展の難しさを実感しました。だからこそ、身近な所の礼儀などには気をつけようと思いました。