文字

背景

行間

学校林での活動や学校林・学校の自然をご紹介します!

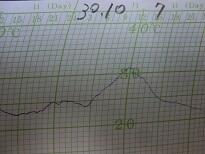

部分日食

これまでずっと快晴だったのに、この日に限って曇り空です。

職員室からも雲を通して、ちょっとだけ日食を見ることができました。

この日は10時06分に最大30%欠けました。

コウヤボウキの綿毛

高野山では幹を集めて手ぼうきにしていたといういわれがあります。

キクの仲間の木は日本ではあまり見かけません。

木といっても50cm程度の高さです。幹が細いのでしなっていて、草のように見えます。

タンポポと同じキクの仲間なので綿毛の下に実が付きます。

花は本項目の2018年10月27日を参照

ヤマコウバシ

冬の間、茶色の葉がついていて目立ちます。

下のブランコの横に2本、実験ゾーンの遊歩道脇に小木が1本あります。

多摩丘陵では、それほど多くなく、珍しいようです。

コウバシ=「香ばし」の名の通り、クスノキの仲間で葉を破ったり枝を折ったりするといい香りがします。

アオジ

ピントがボケてしまっていますが、何とか写真に撮ることができました。

鳥は動くし、近寄ると逃げるので写真に撮るのはとても難しい。

アオジは夏に山で繁殖して、冬に里へ下りてきます。地面の近くにいることが多い鳥です。

この日は、シベリアから渡ってくる冬鳥のツグミも、この冬、初めて見ました。

初氷

百葉箱の自記温度計は氷点下1.1℃まで下がりました。

ビオトープも凍りました。初氷です。

多様種ゾーンのシラカシの伐採

多様種ゾーンのシイタケ小屋の階段脇のシラカシです。

シラカシという名前の通り、材は真っ白です。目が詰まっていて重い材です。

これ1本を伐採しただけでは焼け石に水ですが、少しずつ伐採を進めて

もう少し明るい林にしていきたいと思います。

切った幹や枝は、遊歩道の縁石代わりに並べてもらいました。

合わせて、12月8日土曜日に行った学校林活用・再生プロジェクトで見つかった、

秋の台風で折れた枝を4本撤去してもらいました。

高いところで折れていたのですが、職人さんが木に登って切ってくださいました。

すごい技術です。

平成30年度 学校林活用・再生プロジェクト委員会

本校の学校林は木が大きくなりすぎていて、人の手を入れないと持続可能な里山でなくなってしまいます。

本委員会は、多様な植物や動物を維持していくために、今後の学校林整備をどのようにしていくのか、

中・長期の見通しをもつために、専門家の方にご意見をいただく会です。

校長、副校長、教育連携コーディネーターの他に、

樹木医、多摩市立グリーンライブセンターの方、豊ヶ丘の杜フレンドリーサボーターズの方、なな山緑地の会の方という

里山保全をしていらっしゃる地域のエキスパートに来ていただきました。

学校林を回ってみると、今秋の台風で折れた枝がまだ多数残っているのが見つかりました。

また、サクラの枯れ木や枯れ枝が多くあり、伐採する必要があることが分かりました。

シラカシなど間伐した方がいい木やサクラ以外の枯れた木もチェックしたので、これからの学校林整備で計画的に伐採していきます。

莫大な費用と労力がかかる作業です。

実験ゾーンは順調に再生に向かっています。今後も少しずつ広げていきます。

里山の維持には下草刈りが重要です。たくさんの方で選択的にシノダケを刈る必要があります。

みなさまのお力をお貸しください。

次回の学校林整備作業は1月26日土曜日です。

モリチャバネゴキブリ

森林性のゴキブリです。森の掃除屋さんです。決して汚くありません。

まだ幼虫のようです。初めて見ました。

ドロバチの巣

校舎の東端の壁には、もっと大きなドロバチの巣がありますが、

こちらは丸くて穴は1つ、小さくてかわいい巣です。

検索してみましたが、ドロバチの種類までは分かりませんでした。

分かる方はお教えください。

ハゼノキ

ハゼノキはいつもの年のように美しく真っ赤に色付いています。

ウルシの仲間なので、気を付けなければなりませんが、とってもきれいです。

実が付いていました。この木はメスの木です。

樹名札付け

遊歩道に沿って子どもが目にしそうな木に名札を付けました。

学校林整備作業に参加していた児童と教員が一緒に作業しました。

あまりにもたくさんの種類の木があるので覚えられません。

学校林の多様性に感服しました。

12月の学校林整備作業

階段修理、遊歩道整備、下草刈り、枝拾い等をしました。

樹木医の方が来ていただいたので、子どもが樹木を調べる手助けとなるように樹名札も付けました。

大人16名、子ども4名が参加しました。

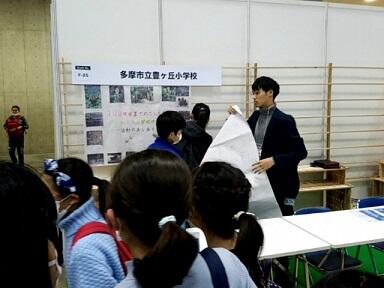

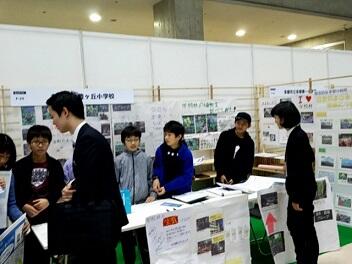

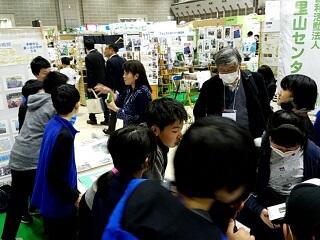

6年 エコプロダクツ2018での発表

PTAのご支援でブースを出してもらいました。そこを拠点に6年生が発表します。

子どもも見学に来ていますが、基本的に大人が集まる環境展示会です。

そのため、6年生は学校林のことを大人に説明することが多くなります。

7時28分 学校を出発しました。

10時10分 会場に到着しました。あいにくの雨です。

さっそく準備に取りかかります。

10時30分 最初のグループの準備が終わりました。

プレゼンテーションを始めました。

本校のブースに興味や関心をもって来てくれる方が多くいます。ありがたいことです。

10時50分 6年生の前半の時間帯に、たくさんの方が本校のブースに来られています。

引率教員は子供のプレゼンテーションをアピールして手伝います。

12時30分 発表の後半が始まっています。

後半にも多くの方が本校のブースに来られています。

初代校長の小林校長も来られていて、励ましの声をかけてくださいました。

発表をしていない時間は、他のブースを興味をもって見学していました。

13時30分 発表を終えて、これから帰ります。

ブースには、5・6年生の展示を残してきました。

土曜日まで行われるエコプロダクツの間に多くの来場者の方に興味をもってもらえれば幸いです。

土曜日に、行かれる方がありましたら本校のブースで発表してください。

6年 ガーナの方との交流授業

6年生はガーナの方に、自分たちの学校林のことを伝え、

ガーナの森林との違いや自分たちの学習の仕方についてコメントをもらいます。

グループごとに、これまで調べてきたことを発表しました。

学校林の中を案内しながら、グループごとに実物を見せたり、タブレットPCの画像を見せたりしてプレゼンテーションします。

最後に階段教室に戻って、お話をお聞きしました。

日本は四季がありますが、ガーナは乾季と雨季の2シーズンだそうです。

気候が違うので自然も違ってきます。5つの気候があり、暑く雨が多い林や湿潤な林、

乾燥しているため木の数が少ない林などいろいろな林があるそうです。

グループごとに学習を進めていて楽しそうですねとコメントをいただきました。

学校林ボランティア リースづくり

学校林のクズのつるをベースに、ドングリやまつぼっくりなどの自然物や

100円ショップで売っている飾り物を付けました。

素敵なリースができ上がりました。

学校林ボランティア リースづくり

11月29日、学校林ボランティア主催のリースづくりを行いました。

学校林のクズのつるをベースに、ドングリやまつぼっくりなどの自然物や

100円ショップで売っている飾り物を付けました。

素敵なリースができ上がりました。

エナガの群れ

エナガはシジュウカラなどのカラの仲間です。

背中や腹に少しピンク色の部分があり、尾が長くとてもかわいい小鳥です。

シシュウカラと混じって群れをつくることもあります。

いつも30羽程度の群れで、鳴きながら木を次々と伝わって移動していきます。

動きが速いので、いつもは写真に撮ることができませんでしたが、たまたま写すことができました。

松林の穴はタヌキの巣?

土を調べているグループが松林の土を調べようと

学校林の西端に行って調べていると、松の切株の下に穴を見つけました。

学校林に夜な夜なタヌキが来ているのを知っていたので

「もしかしたらタヌキの巣ではないのか。」

と、タヌキを調べているグループに伝えました。

そこで、土グループとタヌキグループが合同で

穴の前にセンサーカメラを設置して、穴にタヌキが来るのかを調べることにしました。

矢印のところに直径30cm位の穴があります。

穴はそれ程長くさなさそうですが、よく分かりません。

11月1日夜から4日夜まで撮影しました。

600を超える動画を分析していると、何と、11月2日の23時35分に

穴をのぞく2頭のタヌキが映りました。(円の中、矢印は穴)

学校林ビオトープには1頭しか映っていないことが多いのですが、

2頭映っています。それも、いつも映るタヌキより小さいような気もします。

タヌキが穴に入るところは映っていません。

四夜のうち、現れたのは一夜だけ。

果たして、ここは、タヌキの巣なのでしょうか。

6年生の、この先の研究に期待します。

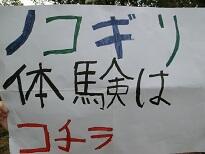

学校林委員会

各委員会でふれあい月間の趣旨に合う活動を計画しています。

学校林委員会では水曜日の中休みと昼休みに

学校林で拾った枝を切る「のこぎり体験」と

学校林で拾ったドングリを使った「ドングリこまづくり」をしています。

看板の横で、学校林委員会の児童が押さえた枝を低学年児童がのこぎりを使って切っています。

学校林委員会の児童が作り方を教えてくれます。回す場所も用意してありました。

いわし雲

いわし雲(うろこ雲)が見えました。

止まって見ていると結構な速さで動いています。

気持ちがいい天気です。

この雲の正式な名前は巻積雲といいます。

5年生の理科の教科書に出ています。

ノコンギクが咲いています

野菊が咲いています。

周りの花(舌状花)が紫色で、中心の花(筒状花)が黄色です。

きれいな色のコントラストです。

見に来てください。

筑波山

空気が澄んでいると見えるようになります。

↓ ここに見えています。

ルリタテハ

1枚写真を撮って、近づいたら飛んで逃げてしまいました。

残念! 鳥や昆虫は動くので写真に撮るのが難しい。

瑠璃色がきれいな林にすむチョウです。

本項目10月14日サルトリイバラの項参照。

第7回豊ヶ丘の自然学校 3日目 閉校式

みんな元気に過ごすことができました。

秘密基地が去年より立派になったと指導してくれた方が話していました。

1日目は雨でしたが、2日目に学校林のビバーク体験ができてよかったです。

今回で3回参加したこと子どもが6人いました。

ぜひ、来年も多くの人に参加してもらいたいと思います。

たくさんの保護者の方に送り迎えをしていただきありがとうございました。

お世話になった国士舘大学、及び、多摩市教育委員会のみなさんに感謝申し上げます。

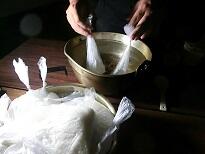

第7回豊ヶ丘の自然学校 3日目 朝食

いつもと入れる材料が違います。今朝はお米ではなくホットケーキミックス。

お好みでジャムも一緒にビニール袋の中に入れて結びます。

さて、何ができるのでしょうか。

お湯に入れて10分~20分程度。時間は入れた粉の量によって変わります。

でき上がりです。

これは何?

あっつ熱の蒸しパンでした。簡単でおいしくつくれます。

災害に備えて、一度、ご家庭でも挑戦してみてください。

第7回豊ヶ丘の自然学校 3日目 朝

みんな元気です。

6時30分にはみんな起きて活動を始めています。

自主的に寝袋や毛布、ブルーシートを片付け始めている子どももいました。

もう何年も参加している子どもは、今日の行程が分かっています。

今日は、朝食が終わったら撤収作業です。

学校林の木を薪にして暖を取りました。

第7回豊ヶ丘の自然学校 2日目 その4

学校林の中にブルーシートで作った秘密基地で野営します。

いい夢を見てください。おやすみなさい。

第7回豊ヶ丘の自然学校 2日目 その3

夜。とっぷりと日が暮れて、夕食の準備に入ります。

今晩は、パッククッキングで炊いたご飯と、おかずは、塩ちゃんこ鍋です。

ご飯は、ビニール袋の上から握って「おにぎり」にして食べていました。

鍋もでき上がり! お腹いっぱい食べました。

どの班も鍋を囲んで車座になって食べていました。「おいしい!」と大好評です。

この後は、いよいよ学校林に作った秘密基地でのビバーク体験です。

第7回豊ヶ丘の自然学校 2日目 その2

お米に水を入れて熱湯に入れて約40分。

ご飯が炊けるまでの間、ご飯の上にかけるカレーの買い出しです。

班ごとに個性的なカレーができました。

でき上がった自分の秘密基地で食べる班もありました。

できたご飯をビニール袋に入ったまま器の上で広げて、カレールーをかけて食べます。

この後は、唐木田方面へお散歩に出かけます。

10月の学校林整備作業

シノダケを刈ります。

大人が17名、子どもが2名参加しました。

後半、豊ヶ丘の自然学校の指導に来ていた国士館大学の学生6名が助っ人で参加してくれました。

シノダケを刈ることで多様な植物が育つことができます。

シノダケを刈る作業は学校林の生物多様性を保全する一番大切で大変な作業です。

腐葉土づくりの箱の解体 その2

側面のコンクリートパネルを取り外すと、枯れた草やシノダケが出てきました。

中の草をかき出し、シノダケを切って掃除を進めます。

何度もリヤカーで枯草を運びました。

コンクリートパネルはきれいに解体して麦畑の奥へ並べました。

すっかりきれいになりました。土が貯まっているので、次回は、土をどけてシノダケの根を切ります。

新しいコンクリートパネルが必要になりました。

コウヤボウキ

学校林は秋に咲く花は多くありません。

今まで気付きませんでした。

調べてみると、コウヤボウキというキク科の低木でした。

髙さ30cm程度なので草だと思いましたが木でした。

高野山で茎をまとめて箒(ほうき)にしていたそうです。

第7回豊ヶ丘の自然学校 2日目 その1

午前の仕事は学校林に秘密基地をつくることです。

まず場所を決めて、それから材料のブルーシートやひも、柱の棒、ペグなどを現場に持って行きます。

班の中で相談し、試行錯誤しなからつくっていました。

大学生が手伝ってくれますが、他の人任せにして早々に秘密基地の中で寝そべっている子もいます。

製作途中の秘密基地はこちら・・・

第7回豊ヶ丘の自然学校 2日目 朝

朝、みんな元気です。

朝の運動でゲームをしました。

体を動かすとともに、班で協力して楽しみながら班員同士が仲良くなるためのゲームです。

朝食は自分でつくるオープンサンドです。

朝食後、学校林につくる秘密基地について話し合います。

第7回豊ヶ丘の自然学校 1日目 ナイトハイク

学校林と校外の2つのグループに分かれて夜の散歩に出かけました。

始め、闇に目が慣れませんが、しばらくして目が慣れると周りが見えてきます。

目があまり見えないときには、音やにおいに敏感になります。

夜の学校林を灯りなしで探検しました。

明日、未明から雨が降る予報が出ているため、残念ながら今日は校庭ではなく体育館で寝ることにしました。

いい夢が見れますように。おやすみなさい。

第7回豊ヶ丘の自然学校 1日目 パッククッキング

2泊3日学校に泊まるビバーク体験です。

この事業は多摩市教育委員会の協力のもと、

国士舘大学ウエルネスリサーチセンターの主催で実施しています。

3年生から6年生の希望者が参加します。

40名が申し込みましたが、残念ながら病気等の欠席者が4名出てしまい36名の参加です。

1日目は16時に集合して、開校式をしました。

班ごとに大学生が2人以上付きます。今年は6班編成です。

今年は、防災も視野に入れて活動します。

水が十分にない場合に、食器や鍋を汚さないように調理するパッククッキングを取り入れました。

お米をビニール袋に入れて水を加え、熱湯に入れて炊きます。

食器の上にビニール袋に入れたまま炊けたご飯を広げて、その上からマーボー豆腐を載せ、マーボー丼のでき上がり。

食器は汚れることなく、汚れたビニール袋は処分します。

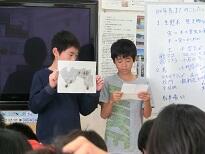

6年 学校林についての発表会

これまで、学校林のことを知るために、生態系、動物、樹木、花や実など自分たちが調べたいことを調べてきました。

他のグループやとなりの学級の人から意見や感想をもらって、

これからの追究や学習発表会の発表に向けて生かしていきます。

それぞれが、ポスターや実物、モニターを使って堂々と説明していました。

さすが、6年生です。

富士山雪化粧

10月15日に初雪化粧の報道があったのですが、くもり空が続いていて確認することができませんでした。

10月22日、やっと、雪の富士山を見ることができました。

(昨日も秋晴れだったので見ることができたと思います。)

学校屋上からの富士山

これから7月の初めまで、富士山は雪が積もる季節となります。

学校林ボランティア ギンナン拾い

7名の方が参加してくださいました。

もう、木になっているものはほとんどなくなりました。

あとは、落ちている実を拾うだけとなりました。

6年 ギンナン拾い

拾ったギンナンを洗って干しました。

まだまだ、たくさん残っています。

10月18日木曜日13時00分からは、学校林ボランティア主催でギンナン拾いを行います。

ヘクソカズラの実

【ヘクソカズラ】

ヘ(おなら)クソ(うんこ)と品の良くない名前が付けられてかわいそうな植物ですが、花も実もきれいです。

名前の由来は葉や茎(つる)がくさいこと。

強烈な印象を与える名前なので、一度で覚えられます。

まだまだ、実が付いている植物があるので花グループは調べるのが大変です。

チゴユリの実

これはすぐに分かりました。

春に可憐な花を咲かせていたチゴユリです。

植物に比べると大きな青い実が1つ光っています。

実が付いていない草が多く、実が付くのは難しいことなのかもしれません。

(花は本項目 2018年4月07日参照)

トキリマメの実

【トキリマメ】

子どもは直立した茎にマメが付いていたととらえていましたが、

よく見ると直立した茎に巻き付いて伸びているつる性の植物でした。

確かに赤いマメが付いています。葉はマメの仲間のように3つの小葉に分かれています。

マメ科、つる性で検索するとトキリマメでした。

多摩丘陵ではあまり多く見られないとの情報もありました。

いい発見です。

サルトリイバラの実

【サルトリイバラ】

丸からハート型の葉で、3本の主脈が特徴的。茎にとげがあります。巻ひげで他の植物に絡まって伸びます。

実はこれから赤く熟します。

サルトリイバラの葉は瑠璃色の線がきれいな林のチョウ「ルリタテハ」の食草です。

以前、学校林でもルリタテハを見ました。今日は青陵中で落ちたカキの実の汁を吸いに来ていたルリタテハを見ました。

この辺りにも生息しています。

追記 本項目10月31日ルリタテハの項参照。

ガマズミとコバノガマズミの実

10月11日、6年生の花グループが秋の学校林の実を調べました。

植物は花の後にめしべの元の子房が膨らんで実を付け、実の中に種子ができて次の世代へ命をつなぎます。

子どもはたくさんの種類の実を見付けたのですが、何の実なのか分からないので調べました。

まずは、ガマズミだろうと目星をつけて赤い実の植物を調べました。

【ガマズミ】

真っ赤なきれいな実を付けます。食用にできます。

初冬のよく熟す頃が一番おいしいそうです。食べるところはとても少ないのですが酸っぱくておいしい実でした。

生食の他に果実酒や赤い着色料にも利用します。

赤い実の中に緑色の実があったので調べてみると、

緑の実は虫こぶでガマズミミケフシというそうです。

中にガマズミミケフシタマバエの幼虫が寄生していることが分かりました。

学校林の生態系は多様です。

【コバノガマズミ】

ガマズミと同じように赤い実を付けます。こちらも酸っぱくておいしい実でした。

葉がガマズミより小さいので見分けられます。

(花は本項目 2018年4月7日参照)

第7回豊ヶ丘の自然学校説明会

10月26日金曜日16時から10月28日日曜日11時まで、校庭や学校林に寝泊まりする豊ヶ丘の自然学校を行います。

この活動は、現在市内で2校実施しています。

国士舘大学ウエルネス・リサーチセンターが主催し、国士舘大学の学生が各グループに2名以上付いて活動します。

現在、約40名が参加予定です。

説明会では、持ち物や活動予定について話をしました。

2週間後が楽しみです。

第3回 学校林整備作業

10月1日未明に通過した台風24号の暴風のため、学校林の大きな木が幹が6本折れました。

図工室横のゲッケイジュも根元から折れました。

他にも、たくさんの枝が落ちたため、今回の学校林整備作業は枝拾いで手一杯でした。

地域保護者の方10名、教職員4名、6年生児童45名で片付けました。

折れたコナラ チェーンソーで解体

高い位置で折れていたコナラはすべて10月10日に業者に伐採してもらいました。

地域・保護者の皆さんありがとうございました。

6年生が大活躍でした。たきぎにできる枝は動物園の前に集めました。

豊ヶ丘の自然学校や焼いもづくりに活用します。

次回は、下草刈りをしなければなりません。

ぜひ、手をお貸しください。

ヌスビトハギとハギ

秋の七草であるハギは有名です。

学校の北側の法面にあります。ハギは丸い葉をしています。

こちらのハギはいわゆる雑草のヌスビトハギ。葉は細長くとがっています。

どちらもマメの仲間なので小さなさやができます。

ヌスビトハギの実は特徴があって、小さなサングラス形です。

泥棒とサングラスが何か妙に合っていて名前をすぐに覚えました。

体育館の裏や、学校の南の遊歩道に生えています。

10月に真夏日

台風一過で30℃ちょうどまで気温が上がりました。

台風25号が日本海を通過した10月7日も関東地方は記録的な暑さとなりました。

百葉箱の自記温度計も31.1℃まで上昇しました。

体調には十分注意してください。

キンモクセイが咲きました

香りがする方を見ると、しっかり咲いていました。

体育館の正面に2本あります。

平成26年は9月4日、平成27年は9月14日、平成28年は9月27日、平成29年は9月12日に咲きました。

モズの高鳴きの初鳴きと同じように、例年より遅いようです。

暑かった夏のせいなのでしょうか。

豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

●学習支援サイトのリンク集

NHK for School

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)