文字

背景

行間

◆学校林での活動や学校林・学校の自然

学校林での活動や学校林・学校の自然をご紹介します!

モズの高鳴き

9月19日、モズの高鳴きを聞きました。

声が聞こえる方を眺めると木の一番高いところで鳴いています。

写真のように避雷針の上でもよく見かけます。

モズは秋になるとなわばりをつくります。

その縄張り宣言の声が強い警戒音の「チチチチチッ」という高鳴きです。

秋の風物詩で童謡「ちいさい秋みつけた」の歌詞の中にも出てきます。

なわばり宣言なので、鳴くのはオスです。

モズは肉食なので、くちばしがかぎのように曲がっています。

しっぽを上下に動かします。

顔には目の高さに茶黒い太い線があります。

今が一番探しやすい時ですので見てください。

平成26年は9月8日、27年・28年は9月16日、29年は9月6日、平成30年は9月19日に

初鳴きに気付きました。

今年は暑かったから遅かったのか。

それとも気付かなかっただけなのか。

声が聞こえる方を眺めると木の一番高いところで鳴いています。

写真のように避雷針の上でもよく見かけます。

モズは秋になるとなわばりをつくります。

その縄張り宣言の声が強い警戒音の「チチチチチッ」という高鳴きです。

秋の風物詩で童謡「ちいさい秋みつけた」の歌詞の中にも出てきます。

なわばり宣言なので、鳴くのはオスです。

モズは肉食なので、くちばしがかぎのように曲がっています。

しっぽを上下に動かします。

顔には目の高さに茶黒い太い線があります。

今が一番探しやすい時ですので見てください。

平成26年は9月8日、27年・28年は9月16日、29年は9月6日、平成30年は9月19日に

初鳴きに気付きました。

今年は暑かったから遅かったのか。

それとも気付かなかっただけなのか。

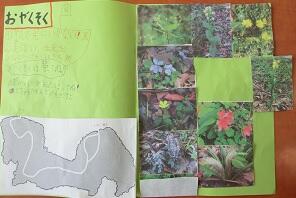

キツネササゲ

学校林のフェンス沿いにバナナのようなかわいい黄色いつぼみを見つけました。

つるをたどると黄色の花が咲いています。

調べてみると林の縁に生えるキツネササゲ(ノササゲ)という植物の花でした。

花は8~9月に咲くようです。

ササゲはインゲンマメより長いさやのマメの一種です。

葉を見ると、3つに分かれていてマメの仲間というのも納得しました。

つるをたどると黄色の花が咲いています。

調べてみると林の縁に生えるキツネササゲ(ノササゲ)という植物の花でした。

花は8~9月に咲くようです。

ササゲはインゲンマメより長いさやのマメの一種です。

葉を見ると、3つに分かれていてマメの仲間というのも納得しました。

コナラ材の活用

今回のコナラの伐採は6年生が材を使う予定があったため、まだ、葉があるうちに伐採してもらいました。

材にするためには生木ではなく乾燥させることが必要です。

11月下旬から使いたいと要望があったため、できるだけ乾燥できるように急遽伐採をお願いしました。

普段なら、落葉樹は葉が落ちた後に伐採します。

幹を1mに切った丸太を3本、30cmに切った丸太を12本確保しました。

これから体育館の軒下で雨にぬれないように乾燥させます。

1mの丸太はとてつもなく重いものでした。

4人の屈強な大人で持ち上げて、少しずつ動かして運び込みました。

コナラの枝も確保しました。

どのように活用するのか期待したいと思います。

材にするためには生木ではなく乾燥させることが必要です。

11月下旬から使いたいと要望があったため、できるだけ乾燥できるように急遽伐採をお願いしました。

普段なら、落葉樹は葉が落ちた後に伐採します。

幹を1mに切った丸太を3本、30cmに切った丸太を12本確保しました。

これから体育館の軒下で雨にぬれないように乾燥させます。

1mの丸太はとてつもなく重いものでした。

4人の屈強な大人で持ち上げて、少しずつ動かして運び込みました。

コナラの枝も確保しました。

どのように活用するのか期待したいと思います。

実験ゾーンの拡大へ

9月11日、12日。実験ゾーンを拡大するために大きなコナラを1株伐採しました。

→

→ →

→

実験ゾーンは雑木林ゾーンの東端になります。

学校林の雑木林ゾーンの木は、人の手が入らなくなってから久しく、木が大きくなりすぎています。

若い木に更新して明るい林にしたいのですが、一度に更新するのは生態系への影響が懸念されて危険ですし、そのような高額な予算もありません。

そこで、雑木林の一部を実験ゾーンとして大きな木を伐採して取り除き、地面に太陽が当たるようにして、

実生のコナラやクヌギなどの雑木が育つようにしてきました。

そして、雑木がちゃんと育つことができるのか、下草刈りを頻繁にしながら見守ってきました。

昨年度末に学校林活用・再生プロジェクト委員会の観察で、実験ゾーンの若木が順調に育っていることが確認できたことから、

今後は、実験ゾーンを少しずつ西へ拡大していくことにしました。

雑木林ゾーンすべてを更新するまでに何十年かかるのかは分かりませんが、今回はその拡張第一弾です。

これまでは、実験ゾーン周辺に残っていた陽を遮る高い木を伐採することに予算をかけてきました。

あと3本伐採したい木は残っているのですが、

今年度、始めて実験ゾーン拡大のための伐採にも予算を充てることができたため、実験ゾーンを拡大することができました。

プロの技術は素晴らしい!伐採に2日間かかりました。

学校東側遊歩道沿いのシラカシも密集しすぎているので間引きました。

幹だけでもトラック1杯分になりました。

→

→ →

→

実験ゾーンは雑木林ゾーンの東端になります。

学校林の雑木林ゾーンの木は、人の手が入らなくなってから久しく、木が大きくなりすぎています。

若い木に更新して明るい林にしたいのですが、一度に更新するのは生態系への影響が懸念されて危険ですし、そのような高額な予算もありません。

そこで、雑木林の一部を実験ゾーンとして大きな木を伐採して取り除き、地面に太陽が当たるようにして、

実生のコナラやクヌギなどの雑木が育つようにしてきました。

そして、雑木がちゃんと育つことができるのか、下草刈りを頻繁にしながら見守ってきました。

昨年度末に学校林活用・再生プロジェクト委員会の観察で、実験ゾーンの若木が順調に育っていることが確認できたことから、

今後は、実験ゾーンを少しずつ西へ拡大していくことにしました。

雑木林ゾーンすべてを更新するまでに何十年かかるのかは分かりませんが、今回はその拡張第一弾です。

これまでは、実験ゾーン周辺に残っていた陽を遮る高い木を伐採することに予算をかけてきました。

あと3本伐採したい木は残っているのですが、

今年度、始めて実験ゾーン拡大のための伐採にも予算を充てることができたため、実験ゾーンを拡大することができました。

プロの技術は素晴らしい!伐採に2日間かかりました。

学校東側遊歩道沿いのシラカシも密集しすぎているので間引きました。

幹だけでもトラック1杯分になりました。

カキの実が色付いてきました

9月11日。秋雨前線が南に下がり気温がぐっと下がりました。

カキが色付いてきました。

このカキは渋柿だったと思います。

まだ、ヒヨドリが見張っていないので、食べごろにはなっていないようです。

秋らしい陽気にほっとします。寒暖差が激しいのでかぜをひかないようにしてください。

カキが色付いてきました。

このカキは渋柿だったと思います。

まだ、ヒヨドリが見張っていないので、食べごろにはなっていないようです。

秋らしい陽気にほっとします。寒暖差が激しいのでかぜをひかないようにしてください。

ヒガンバナが出てきました

9月10日。田んぼの脇にヒガンバナの花茎が伸びていました。つぼみが付いています。

まだまだ暑い日が続いていますが、お彼岸が近づいているようです。

「暑さ寒さも彼岸まで。」と言います。早く涼しくなってほしいものです。

まだまだ暑い日が続いていますが、お彼岸が近づいているようです。

「暑さ寒さも彼岸まで。」と言います。早く涼しくなってほしいものです。

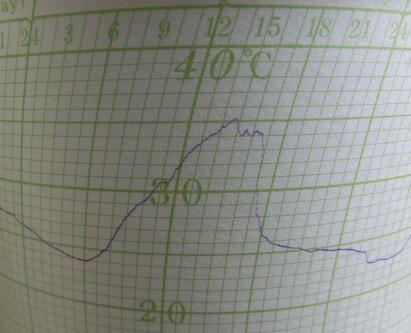

6度目の猛暑日

8月31日、8月の最終日も猛暑日となりました。

午後2時半頃、35.1度まで上がりました。

9月には猛暑日がないことを祈ります。

午後2時半頃、35.1度まで上がりました。

9月には猛暑日がないことを祈ります。

6年 自主野鳥観察会

8月28日、ラジオ体操で集まった6年生がラジオ体操後に残って学校や学校林の野鳥観察をしました。

総合的な学習で学校林の野鳥を調べているグループの子とその友達です。

せっかく朝早く学校に来たのだからと、7時過ぎから観察を始めました。

姿が見えた鳥は少なかったのですが、いつも見ることができる鳥の声を聞くことができました。

【確認できた野鳥】8/28朝

スズメ、シジュウカラ、ヒヨドリ、キジバト、アオゲラ、ハシブトガラス

総合的な学習で学校林の野鳥を調べているグループの子とその友達です。

せっかく朝早く学校に来たのだからと、7時過ぎから観察を始めました。

姿が見えた鳥は少なかったのですが、いつも見ることができる鳥の声を聞くことができました。

【確認できた野鳥】8/28朝

スズメ、シジュウカラ、ヒヨドリ、キジバト、アオゲラ、ハシブトガラス

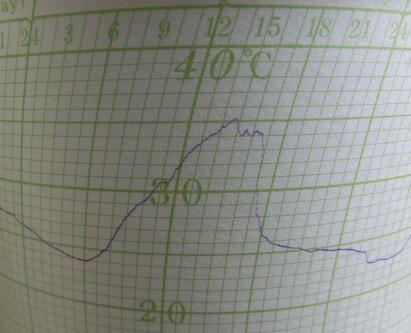

今夏5度目の猛暑日

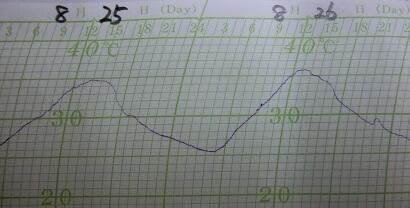

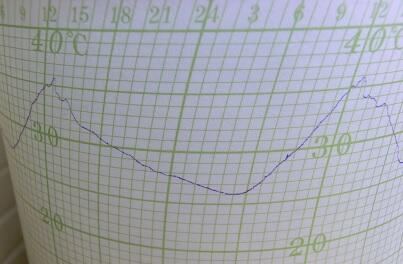

8月25日、26日、27日と猛烈な残暑が続きました。

学校の百葉箱にある自記温度計の記録では、25日は34.9度、26日には13時前後に35.8度、

27日も34.8度まで気温が上がりました。26日は今夏5度目の猛暑日を記録しました。

今年の夏は暑い。

学校の百葉箱にある自記温度計の記録では、25日は34.9度、26日には13時前後に35.8度、

27日も34.8度まで気温が上がりました。26日は今夏5度目の猛暑日を記録しました。

今年の夏は暑い。

夏の富士山

8月27日、屋上から富士山が見えました。

富士山は冬によく見えるので、夏は見えないと思いがちですが、見える日もあるのです。

確かに冬の方が見える日が多いのですが、夏でも1月に1回も見えないという月はありません。

いつも見ているわけではないので、見た日だけのデータですが、

ここ4年半、豊ヶ丘小学校の屋上から富士山が見えた日数は下の通りです。

よく見えるのは10月から5月です。

初冠雪が10月の終わりで、雪が全部見えなくなるのが7月の始めです。

ということは、雪のない富士山を見ることができるのは珍しいことといえるようです。

富士山は冬によく見えるので、夏は見えないと思いがちですが、見える日もあるのです。

確かに冬の方が見える日が多いのですが、夏でも1月に1回も見えないという月はありません。

いつも見ているわけではないので、見た日だけのデータですが、

ここ4年半、豊ヶ丘小学校の屋上から富士山が見えた日数は下の通りです。

よく見えるのは10月から5月です。

初冠雪が10月の終わりで、雪が全部見えなくなるのが7月の始めです。

ということは、雪のない富士山を見ることができるのは珍しいことといえるようです。

ナンバンギセルの花

2017年8月30日の本項目で紹介した寄生植物のナンバンギセルの花が昨年と同じ

北門のスロープの半分より少し下、体育館側のユキヤナギの根元に咲いています。

昨年は4株見つけたのですが今年は、今のところ、この1株しか見つけられません。

花も完全には開かず、すでに枯れかかってきています。

昨年、パルテノン多摩歴史ミュージアムの学芸員の方にお聞きしたら、ススキなどに寄生するとお話しされていました。

どうしてここにあるのか不思議です。来年も咲いてくれるといいのですが。

8月31日追記

8月26日以降、全部で4株花が咲きました。

花も開きました。職員に見てもらいました。

9月7日追記

5株花が咲いていました。

8月26日に咲いているのを見つけてから、全部で7株以上はあります。

北門のスロープの半分より少し下、体育館側のユキヤナギの根元に咲いています。

昨年は4株見つけたのですが今年は、今のところ、この1株しか見つけられません。

花も完全には開かず、すでに枯れかかってきています。

昨年、パルテノン多摩歴史ミュージアムの学芸員の方にお聞きしたら、ススキなどに寄生するとお話しされていました。

どうしてここにあるのか不思議です。来年も咲いてくれるといいのですが。

8月31日追記

8月26日以降、全部で4株花が咲きました。

花も開きました。職員に見てもらいました。

9月7日追記

5株花が咲いていました。

8月26日に咲いているのを見つけてから、全部で7株以上はあります。

美味 ヤマボウシの実

2018年4月28日のこの項目で花を紹介したヤマボウシに実がなっています。

調べてみると、食べられるとのこと。

実食してみると、

食感はシャリシャリしてナシのよう、香りはマンゴー、そして甘い。

美味でした。

風でどんどん落ちています。2学期までもつかどうか不安です。

調べてみると、食べられるとのこと。

実食してみると、

食感はシャリシャリしてナシのよう、香りはマンゴー、そして甘い。

美味でした。

風でどんどん落ちています。2学期までもつかどうか不安です。

アゲハの幼虫と卵

8月20日、ミカンの木にアゲハの幼虫がいました。

春、3年生が理科で昆虫の成長の学習をしているときには探しても見つからず

3年生はキャベツに来たモンシロチョウの卵と幼虫で学習を進めました。

アゲハの方が大きいし、寄生バチに寄生されないので教材として適していますが、春には見つけられませんでした。

近くの新芽には卵もありました。

学習は終わっていますが、2学期に観察できそうです。

アゲハの幼虫は1齢から4齢幼虫は黒に白線の色で鳥の糞に擬態していると言われています。5齢(終齢)になると緑色になります。

驚くと頭からオレンジ色の角を出し、臭いを放って敵を追い払おうとします。

春、3年生が理科で昆虫の成長の学習をしているときには探しても見つからず

3年生はキャベツに来たモンシロチョウの卵と幼虫で学習を進めました。

アゲハの方が大きいし、寄生バチに寄生されないので教材として適していますが、春には見つけられませんでした。

近くの新芽には卵もありました。

学習は終わっていますが、2学期に観察できそうです。

アゲハの幼虫は1齢から4齢幼虫は黒に白線の色で鳥の糞に擬態していると言われています。5齢(終齢)になると緑色になります。

驚くと頭からオレンジ色の角を出し、臭いを放って敵を追い払おうとします。

ギンナンが落ち始めました

早くもギンナンが落ち始めています。

もう、100個くらい落ちていました。

今年も子どもたちが拾ってくれることと思います。

もう、100個くらい落ちていました。

今年も子どもたちが拾ってくれることと思います。

ヤマホトトギスが咲いています

今年も秋の花ヤマホトトギスが咲いています。

5月にオカタツナミソウが咲いているところです。

(学校林ビオトープとシイタケ小屋の間です。)

せび、見にいらしてください。

学校林に入るときは、虫よけスプレーをしてください。

5月にオカタツナミソウが咲いているところです。

(学校林ビオトープとシイタケ小屋の間です。)

せび、見にいらしてください。

学校林に入るときは、虫よけスプレーをしてください。

アブラゼミとミンミンゼミ

朝夕の風が秋の気配を感じさせるようになりました。

夏も後半となって、学校林の昆虫レストランも訪れるカブトムシがいなくなってしまいました。

しかし、日中はまだ暑く、セミが大きな声で鳴いています。

まだ新しいセミのなきがらがあったので拾いました。

3年生が2学期に昆虫の体のつくりを学習しますが、そのときに急に昆虫を集めようと思ってもなかなか集まりません。

生きてる昆虫もいいのですが、死んでいる昆虫の方が観察はしやすいので、

きれいな昆虫のなきがらは取っておくと役立ちます。

ミンミンゼミとアブラゼミです。

羽が透明なのがミンミンゼミ。頭には緑色の線がある美しいセミです。

しかし、死んでしまうと、だんだん緑色がくすんでしまうので、

死んですぐのきれいな個体が拾えるとラッキーです。

ミンミンゼミはアブラゼミよりも高いところに留まり、人が近づくとすぐに逃げるので

捕まえるのが大変ですが、落ちているものが拾えると助かります。

羽が茶色いのがアブラゼミ。個体数も多く、捕まえやすいので、あまりありがたみはありませんが、

外国の収集家からはとても人気なセミです。

というのも、外国のセミはほとんどが羽が透明なので、茶色い羽をしたセミは珍しいのです。

標本にするのと違って、昆虫の体のつくりを調べるには、おなかの側から見た方が分かりやすいので、

羽を下にした写真も撮ってみました。

きれいなまま3年生に渡したので、教材として使えると思います。

カメムシやセミの仲間は口がストローのように針になっているのが特徴です。

食べ物に針を刺して吸って食べます。

おなかを上にすると、ツタンカーメンのマスクのように針が顔の下に伸びているのがよく分かります。

拾ったきれいなセミのなきがらはすべてオスでした。オスの腹には腹弁という大きな板が見えます。

大きな声で鳴くための発音器の一部です。

ゴーヤもセミも、たくさん落ちて命が短いのは、雄花やオスのようです。

夏も後半となって、学校林の昆虫レストランも訪れるカブトムシがいなくなってしまいました。

しかし、日中はまだ暑く、セミが大きな声で鳴いています。

まだ新しいセミのなきがらがあったので拾いました。

3年生が2学期に昆虫の体のつくりを学習しますが、そのときに急に昆虫を集めようと思ってもなかなか集まりません。

生きてる昆虫もいいのですが、死んでいる昆虫の方が観察はしやすいので、

きれいな昆虫のなきがらは取っておくと役立ちます。

ミンミンゼミとアブラゼミです。

羽が透明なのがミンミンゼミ。頭には緑色の線がある美しいセミです。

しかし、死んでしまうと、だんだん緑色がくすんでしまうので、

死んですぐのきれいな個体が拾えるとラッキーです。

ミンミンゼミはアブラゼミよりも高いところに留まり、人が近づくとすぐに逃げるので

捕まえるのが大変ですが、落ちているものが拾えると助かります。

羽が茶色いのがアブラゼミ。個体数も多く、捕まえやすいので、あまりありがたみはありませんが、

外国の収集家からはとても人気なセミです。

というのも、外国のセミはほとんどが羽が透明なので、茶色い羽をしたセミは珍しいのです。

標本にするのと違って、昆虫の体のつくりを調べるには、おなかの側から見た方が分かりやすいので、

羽を下にした写真も撮ってみました。

きれいなまま3年生に渡したので、教材として使えると思います。

カメムシやセミの仲間は口がストローのように針になっているのが特徴です。

食べ物に針を刺して吸って食べます。

おなかを上にすると、ツタンカーメンのマスクのように針が顔の下に伸びているのがよく分かります。

拾ったきれいなセミのなきがらはすべてオスでした。オスの腹には腹弁という大きな板が見えます。

大きな声で鳴くための発音器の一部です。

ゴーヤもセミも、たくさん落ちて命が短いのは、雄花やオスのようです。

夏の田畑

暑い日が続いていますが、5年生が育てているイネの葉に風が当たり、揺れているのを見ると、

秋の風の気配が感じられるようになりました。

まだ、穂は出ていません。

田んぼのとなりにある4年生が育てているゴーヤカーテンはカーテンらしくなりました。

ゴーヤの実もいくつかなっています。しかし、花を見るとすべて雄花ばかりでした。

実の収穫はあまり期待できないかもしれません。

2年生の畑は、作物より雑草の方が勝っています。雑草は抜かなくてはいけません。

その中で、大きくてきれいなオクラの花が咲いていました。

オクラは英語です。アオイの仲間なので、タチアオイやフヨウ、ハイビスカスと花のつくりが似ています。

そのとなりにはキュウリがなっています。ヘチマのように巨大化して食べてもおいしくなさそうなものもあります。

雌花が咲いていたので、まだ、収穫が期待できそうです。

スイカの雌花もありました。食べられるように実が大きくなるといいのですが。

そのとなりにはナスとピーマンもあります。

ナスは花が付いていませんでした。食べ頃を過ぎた実がいくつもなっています。

秋ナスを収穫するためには剪定するといいのですが。

ピーマンもなっていました。花もついています。

ピーマンの花は純白で下を向いていて清楚な花です。

花を上を向けて、正面から見ると、花の形はナスやジャガイモ、トマトの花とよく似ていました。

みんなナスの仲間です。

2年生の畑のとなりに黄色いカンナの花が咲いています。カンナはショウガの仲間です。

大きいですが、花や葉の形がショウガやミョウガに似ています。

3年生の畑にはヒマワリがきれいに咲いています。

たまに3年生の子どもたちが花の観察に来ています。

秋の風の気配が感じられるようになりました。

まだ、穂は出ていません。

田んぼのとなりにある4年生が育てているゴーヤカーテンはカーテンらしくなりました。

ゴーヤの実もいくつかなっています。しかし、花を見るとすべて雄花ばかりでした。

実の収穫はあまり期待できないかもしれません。

2年生の畑は、作物より雑草の方が勝っています。雑草は抜かなくてはいけません。

その中で、大きくてきれいなオクラの花が咲いていました。

オクラは英語です。アオイの仲間なので、タチアオイやフヨウ、ハイビスカスと花のつくりが似ています。

そのとなりにはキュウリがなっています。ヘチマのように巨大化して食べてもおいしくなさそうなものもあります。

雌花が咲いていたので、まだ、収穫が期待できそうです。

スイカの雌花もありました。食べられるように実が大きくなるといいのですが。

そのとなりにはナスとピーマンもあります。

ナスは花が付いていませんでした。食べ頃を過ぎた実がいくつもなっています。

秋ナスを収穫するためには剪定するといいのですが。

ピーマンもなっていました。花もついています。

ピーマンの花は純白で下を向いていて清楚な花です。

花を上を向けて、正面から見ると、花の形はナスやジャガイモ、トマトの花とよく似ていました。

みんなナスの仲間です。

2年生の畑のとなりに黄色いカンナの花が咲いています。カンナはショウガの仲間です。

大きいですが、花や葉の形がショウガやミョウガに似ています。

3年生の畑にはヒマワリがきれいに咲いています。

たまに3年生の子どもたちが花の観察に来ています。

猛禽類が学校上空を旋回

8月15日、大型のワシやタカの仲間が学校上空を旋回していました。

尾がへこんでいなかったのでトビではないようです。

尾がへこんでいなかったのでトビではないようです。

クサギが咲いています

4月28日の学校林散策会で教えていただいたクサギが花を咲かせています。

もう、花の盛りを過ぎて終わり近づいています。

クサギは手のひらより大きい葉を付けます。葉に臭いがあるのでこの名が付いているようです。

花にはチョウがよく飛んできますが、今日はいませんでした。

まだ花を咲かせない小ないクサギの木もあります。

もう、花の盛りを過ぎて終わり近づいています。

クサギは手のひらより大きい葉を付けます。葉に臭いがあるのでこの名が付いているようです。

花にはチョウがよく飛んできますが、今日はいませんでした。

まだ花を咲かせない小ないクサギの木もあります。

昆虫レストランが3店開業

学校林の入り口近くに、現在樹液が出ている木が3本あります。

樹液はそれほど多く出ていないので、お客さんが殺到しているわけではありませんが

カブトムシやカナブン、タテハチョウが来ていました。

第1レストラン 第2レストラン 第3レストラン

第1レストランは学校林入口すぐ右側の木です。

根元から少し樹液が出ていますが、量は少ないようです。

昆虫はいたりいなかったりの程度。

第2レストランは階段教室の左の大木。ブランコの右側です。

樹皮はたくさん濡れていますが樹液かどうかは不明。

こちらも昆虫はいたりいなかったり。

第3レストランは、入口下の階段を降り切った右側の木。

2本並んでいる木のうち、巣箱のかかっている木の方です。

こちらも樹液がたくさん出ているわけではなさそうですが、

昆虫がよく来ています。

学校林は大人と一緒ならば、平日8時15分から16時45分までは開放します。

職員室に声をかけてください。

現在、スズメバチは来ていませんが、来ることも十分あります。

樹液を吸っていたり、飛んで来たりしたススメバチは

たたいたり追い払ったりしないでください。

人間はじっとして動かないで、そのあと静かに引き返してください。

樹液を吸っているスズメバチは、食べることに集中しているので

近づかなければ襲っては来ません。

蚊への対策が重要です。学校林に入るときは、長袖・長スボン・首にタオルが必須です。

樹液はそれほど多く出ていないので、お客さんが殺到しているわけではありませんが

カブトムシやカナブン、タテハチョウが来ていました。

第1レストラン 第2レストラン 第3レストラン

第1レストランは学校林入口すぐ右側の木です。

根元から少し樹液が出ていますが、量は少ないようです。

昆虫はいたりいなかったりの程度。

第2レストランは階段教室の左の大木。ブランコの右側です。

樹皮はたくさん濡れていますが樹液かどうかは不明。

こちらも昆虫はいたりいなかったり。

第3レストランは、入口下の階段を降り切った右側の木。

2本並んでいる木のうち、巣箱のかかっている木の方です。

こちらも樹液がたくさん出ているわけではなさそうですが、

昆虫がよく来ています。

学校林は大人と一緒ならば、平日8時15分から16時45分までは開放します。

職員室に声をかけてください。

現在、スズメバチは来ていませんが、来ることも十分あります。

樹液を吸っていたり、飛んで来たりしたススメバチは

たたいたり追い払ったりしないでください。

人間はじっとして動かないで、そのあと静かに引き返してください。

樹液を吸っているスズメバチは、食べることに集中しているので

近づかなければ襲っては来ません。

蚊への対策が重要です。学校林に入るときは、長袖・長スボン・首にタオルが必須です。

タラノキの花が咲いています

山菜の王様タラノキの花がプールの裏に咲いています。

花びらが小さく白いので目立ちません。

もう、実が大きくなってきているものもあります。

花びらが小さく白いので目立ちません。

もう、実が大きくなってきているものもあります。

カナブンとクロカナブン

昆虫レストランには連日カブトムシとカナブンが来ています。

下にいるのがカナブン。上3匹はカブトムシです。

カナブンは緑色から茶色のメタリック。金属的な光沢がとってもきれいです。

クロカナブンもいたので部屋で写真を撮ってみましたが、

動くのでなかなかうまく撮れません。

黒のメタリックでかっこいいのですが、自然の中で見る方がきれいです。

下にいるのがカナブン。上3匹はカブトムシです。

カナブンは緑色から茶色のメタリック。金属的な光沢がとってもきれいです。

クロカナブンもいたので部屋で写真を撮ってみましたが、

動くのでなかなかうまく撮れません。

黒のメタリックでかっこいいのですが、自然の中で見る方がきれいです。

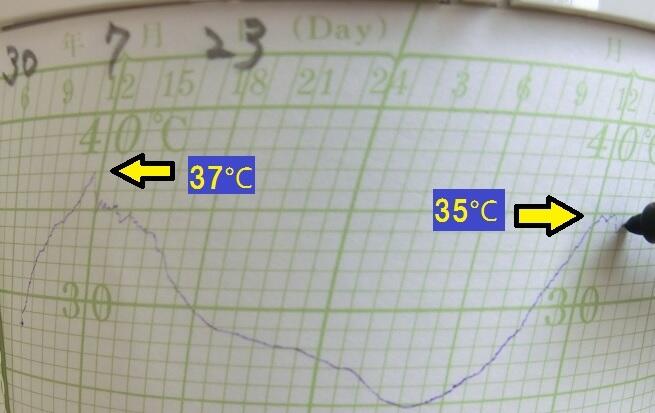

連日の猛暑日

全国で猛暑が猛威をふるった8月2日、13時に35.8度となり、今年度3日目の猛暑日を記録しました。

続く8月3日、名古屋でも40度を越えたこの日も、13時に35.9度まで上がり、連続2日の猛暑日となりました。

続く8月3日、名古屋でも40度を越えたこの日も、13時に35.9度まで上がり、連続2日の猛暑日となりました。

キマダラカメムシ

屋上で大型のカメムシが歩いているのを見つけたので写真に撮って調べました。

キマダラカメムシといって、台湾から東南アジア原産の帰化種でした。

キマダラカメムシといって、台湾から東南アジア原産の帰化種でした。

ブルーベリーが色づいてきています

ブルーベリーが色づいてきています。一回収穫して食べました。

酸味が強かったので、まだ、完熟していないのかもしれません。

酸味が強かったので、まだ、完熟していないのかもしれません。

テッポウユリが咲きました

8月3日。テッポウユリが咲いているのを見つけました。

テッポウユリは南方系のユリで、園芸品種が野生化したようです。

学校周辺でたくさん見られます。

テッポウユリは南方系のユリで、園芸品種が野生化したようです。

学校周辺でたくさん見られます。

昆虫レストラン開店

7月30日、逆走した台風が通過したので、学校林に被害がないか見に行くと、

入口近くのクヌギの木にカブトムシがたくさん止まっているのを見つけました。

どうやら少し樹液が出ているようです。

昆虫の学習をする3年生の学級担任にカブトムシ狩りをしてもらいました。

子どもが学習する9月まで生き延びてくれるといいのですが。

7月31日。今朝も行ってみると3匹ゲット。

入口近くのクヌギの木にカブトムシがたくさん止まっているのを見つけました。

どうやら少し樹液が出ているようです。

昆虫の学習をする3年生の学級担任にカブトムシ狩りをしてもらいました。

子どもが学習する9月まで生き延びてくれるといいのですが。

7月31日。今朝も行ってみると3匹ゲット。

通学路のハチの巣

7月31日、卒業生の保護者から通学路の街路樹にハチの巣があると教えていただきました。

市役所には伝えてあるということで、現場に行ってみると、直径10㎝程度のミツバチより少し大きいハチの巣がありました。

道路交通課の方がすぐに来てくださり、無事、撤去しました。

ありがとうございました。

市役所には伝えてあるということで、現場に行ってみると、直径10㎝程度のミツバチより少し大きいハチの巣がありました。

道路交通課の方がすぐに来てくださり、無事、撤去しました。

ありがとうございました。

秋の七草 ハギ

7月31日、秋の七草であるハギが咲いていました。

ハギは漢字で「萩」。草冠に秋です。

早く猛暑が去り、秋になってほしいものです。

ハギはマメの仲間(マメ科)です。小さい花を拡大してみると立派なマメの花です。

ハギは漢字で「萩」。草冠に秋です。

早く猛暑が去り、秋になってほしいものです。

ハギはマメの仲間(マメ科)です。小さい花を拡大してみると立派なマメの花です。

雑草 ハキダメギクとスベリヒユ

暑い日続き、畑の雑草が伸び放題となってきました。

7月25日、雲が出ていて日差しが抑えられている朝に

3年の学級担任が畑の草むしりをしました。

雑草の中に、ハキダメギクを見つけました。

小さな花がかわいらしい植物ですが、かわいそうな名前を付けられています。

となりの学年の畑にはスベリヒユが繁茂しています。

雑草ですが食べられます。花は初めて見ましたが、きれいな花です。

スベリヒユは、園芸店で売っているポーチュラカと同じ仲間です。

(スベリヒユ科スベリヒユ属(ポーチュラカ属))

ポーチュラカは和名がハナスベリヒユといいます。マツバボタンも同じ仲間です。

みんな花がよく似ています。

【大人の食育】

せっかくなのでおひたしにして食べました。

洗って、根を切り、塩でゆでて、水でさらして絞りました。

リンゴ酸を含んでいるそうで酸味があります。

名前の「滑り(スベリ)」に由来するようにぬめりがあります。

味はツルムラサキに似ていました。

ごちそうさまでした。

7月25日、雲が出ていて日差しが抑えられている朝に

3年の学級担任が畑の草むしりをしました。

雑草の中に、ハキダメギクを見つけました。

小さな花がかわいらしい植物ですが、かわいそうな名前を付けられています。

となりの学年の畑にはスベリヒユが繁茂しています。

雑草ですが食べられます。花は初めて見ましたが、きれいな花です。

スベリヒユは、園芸店で売っているポーチュラカと同じ仲間です。

(スベリヒユ科スベリヒユ属(ポーチュラカ属))

ポーチュラカは和名がハナスベリヒユといいます。マツバボタンも同じ仲間です。

みんな花がよく似ています。

【大人の食育】

せっかくなのでおひたしにして食べました。

洗って、根を切り、塩でゆでて、水でさらして絞りました。

リンゴ酸を含んでいるそうで酸味があります。

名前の「滑り(スベリ)」に由来するようにぬめりがあります。

味はツルムラサキに似ていました。

ごちそうさまでした。

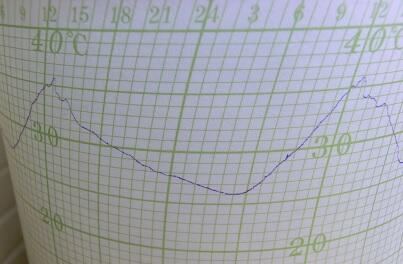

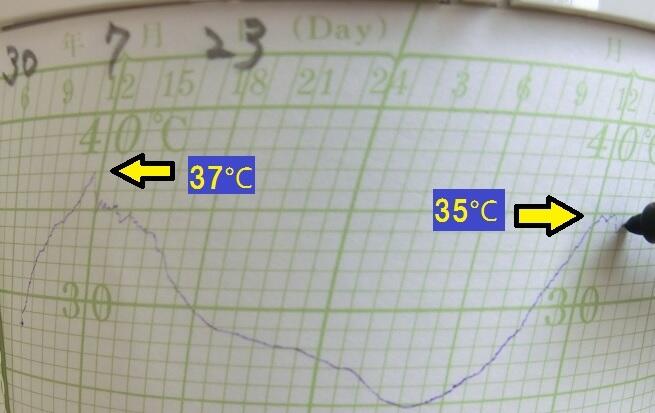

猛暑日

7月23日は全国各地で最高気温の記録を更新しました。

5年生が集団宿泊で、涼しい富士山に行った日、

豊ヶ丘小の百葉箱の中にある自記温度計も、今年初めての猛暑日を記録しました。

これまでの最高気温より一気に2℃以上も上がり、11時半頃37.0℃になりました。

8月24日、5年生が河口湖から帰って来た日も12時半と13時半に35.0℃まで上がり、

連続2日の猛暑日となりました。

多摩ニュータウンは緑が多く、他の多摩地区や

ヒートアイランドで暑くなっている都心よりは

気温が低くなっていると思います。(冬は寒いですが。)

八王子は内陸で盆地のため、他の地区より夏は暑く、冬は寒くなります。

5年生が集団宿泊で、涼しい富士山に行った日、

豊ヶ丘小の百葉箱の中にある自記温度計も、今年初めての猛暑日を記録しました。

これまでの最高気温より一気に2℃以上も上がり、11時半頃37.0℃になりました。

8月24日、5年生が河口湖から帰って来た日も12時半と13時半に35.0℃まで上がり、

連続2日の猛暑日となりました。

多摩ニュータウンは緑が多く、他の多摩地区や

ヒートアイランドで暑くなっている都心よりは

気温が低くなっていると思います。(冬は寒いですが。)

八王子は内陸で盆地のため、他の地区より夏は暑く、冬は寒くなります。

ニイニイゼミ

7月19日、学校用務職員が校舎内の清掃で生きたニイニイゼミを見つけたので持ってきてくれました。

セミは、カメムシやアワフキムシ、ヨコバイやタガメと同じ

口が針になっている昆虫の仲間です。

針を刺してストローのように液を吸います。

小型のセミで豊ヶ丘周辺では一番早く鳴きだします。

今年は6月19日でした。

抜け殻も小さく、土が付いて白くなっているのが特徴です。

今も鳴いていますが、数ではアブラゼミに取って代わられました。

アブラゼミは7月4日から鳴き始めています。

その後、ミンミンゼミが7月11日に鳴きだしました。

数は少ないですが、ヒグラシも7月15日から鳴いています。

多摩センター周辺には西日本が主体のクマゼミもいます。

学校林周辺では、鳴き声は聞こえている気はするのですが、セミ自体は見ていません。

もうすぐ、ツクツクボウシが羽化します。

追記 ツクツクボウシの初鳴は7月24日でした。

セミは、カメムシやアワフキムシ、ヨコバイやタガメと同じ

口が針になっている昆虫の仲間です。

針を刺してストローのように液を吸います。

小型のセミで豊ヶ丘周辺では一番早く鳴きだします。

今年は6月19日でした。

抜け殻も小さく、土が付いて白くなっているのが特徴です。

今も鳴いていますが、数ではアブラゼミに取って代わられました。

アブラゼミは7月4日から鳴き始めています。

その後、ミンミンゼミが7月11日に鳴きだしました。

数は少ないですが、ヒグラシも7月15日から鳴いています。

多摩センター周辺には西日本が主体のクマゼミもいます。

学校林周辺では、鳴き声は聞こえている気はするのですが、セミ自体は見ていません。

もうすぐ、ツクツクボウシが羽化します。

追記 ツクツクボウシの初鳴は7月24日でした。

ツバメの巣

ツバメが巣を作って子育てをしているのですが、残念ながら巣は見えません。

いくつ巣を作ったのか、ヒナは何羽いるのかも分かりません。

親は5,6羽飛んでいます。

せっかく作ってくれたのに観察できず残念です。

いくつ巣を作ったのか、ヒナは何羽いるのかも分かりません。

親は5,6羽飛んでいます。

せっかく作ってくれたのに観察できず残念です。

コガマの穂が出ました

ビオトープにあるコガマに穂が出ました。

始めは緑色をしていますが上から順番に、中の茶色の穂が出てきます。

いつもは茶色になってから気付いていたので、初めは緑色になっているのを初めて知りました。

始めは緑色をしていますが上から順番に、中の茶色の穂が出てきます。

いつもは茶色になってから気付いていたので、初めは緑色になっているのを初めて知りました。

学校林ボランティアのヒンメリづくり

7月12日。フィンランドのお祭りの装飾品でクリスマスの飾りにも使われるヒンメリをつくりました。

本来ワラで作るところを学校林のシノダケ(アズマネザサ)を活用してつくっています。

多角形を組み合わせた多面体がとてもきれいです。

本来ワラで作るところを学校林のシノダケ(アズマネザサ)を活用してつくっています。

多角形を組み合わせた多面体がとてもきれいです。

ネムノキが咲きました

7月7日、学校林整備作業の時にネムノキが咲いているのを見つけました。

見てると眠くなるようなフワフワしたきれいなピンクの花です。

でも眠るのは、葉のようです。夜になると葉が閉じるそうです。

見てると眠くなるようなフワフワしたきれいなピンクの花です。

でも眠るのは、葉のようです。夜になると葉が閉じるそうです。

7月7日学校林整備作業

7月7日、七夕、小暑。昨日から九州から近畿まで特別警報が出ていて

多摩市も一時集中豪雨が降りましたが、当日は雨はやんで蒸し暑いくもり空となりました。

保護者9名、児童9名、地域の方4名、スタッフ・教員7名の計29名の方に参加していただきました。

クズを中心に下草刈りをしました。

クズは木や草に絡み、覆うようにして葉を広げるため、絡まれた木や草は大きくなれません。

みなさんのおかげで短時間で大部分を取り除くことができました。

子どもたちも刈った草を上へ運び上げてくれました。

感謝申し上げます。

ヤマユリは今日も1輪咲きました。

つぼみが全部で9つあるので、これからが楽しみです。

多摩市も一時集中豪雨が降りましたが、当日は雨はやんで蒸し暑いくもり空となりました。

保護者9名、児童9名、地域の方4名、スタッフ・教員7名の計29名の方に参加していただきました。

クズを中心に下草刈りをしました。

クズは木や草に絡み、覆うようにして葉を広げるため、絡まれた木や草は大きくなれません。

みなさんのおかげで短時間で大部分を取り除くことができました。

子どもたちも刈った草を上へ運び上げてくれました。

感謝申し上げます。

ヤマユリは今日も1輪咲きました。

つぼみが全部で9つあるので、これからが楽しみです。

6年 ヒメコウゾのジャムづくり

6年生の総合的な学習の時間では、子どもたちが学校林について課題別に取り組んでいます。

植物・木・実グループが熟したヒメコウゾの実を集めてジャムをつくりました。

実の中に小さな種が多く、めしべがイガイガしていますが

子どもはおいしいおいしいと言って、実からジャムをつくったことに大満足です。

隠し味にレモン汁を少々。これで酸味が出て生食よりおいしくなります。

クラッカーにのせていただきました。

植物・木・実グループが熟したヒメコウゾの実を集めてジャムをつくりました。

実の中に小さな種が多く、めしべがイガイガしていますが

子どもはおいしいおいしいと言って、実からジャムをつくったことに大満足です。

隠し味にレモン汁を少々。これで酸味が出て生食よりおいしくなります。

クラッカーにのせていただきました。

ヤマユリが咲いています

7月6日、待望のヤマユリが咲いているのを見つけました。

週の初めにはまだ咲いていなかったのですが、

2、3日前に咲いたようです。

25㎝を越える大輪で、濃厚な香りを放っています。

たくさんのつぼみが付いています。しばらく咲き続けると思います。

見にいらしてください。

週の初めにはまだ咲いていなかったのですが、

2、3日前に咲いたようです。

25㎝を越える大輪で、濃厚な香りを放っています。

たくさんのつぼみが付いています。しばらく咲き続けると思います。

見にいらしてください。

タチアオイが咲きました

6月22日、体育館の前にあるタチアオイの花が咲いているのを見付けました。

去年・一昨年の記録がないのでわかりませんが、3年前は6月29日に咲いていました。

やはり、今年は例年より早く咲いているようです。

写真に撮れないのですが、ニイニイゼミも鳴き始めました。

今年は6月19日が初鳴きです。

こちらは記録があって、昨年は6月23日、一昨年は6月21日、3年前は6月23日です。

ニイニイゼミが羽化するのとほぼ同じ時期にカブトムシも羽化していたので

そろそろ学校林のカブトムシも羽化していると思うのですが

樹液を出している木がないので見付けられません。

去年・一昨年の記録がないのでわかりませんが、3年前は6月29日に咲いていました。

やはり、今年は例年より早く咲いているようです。

写真に撮れないのですが、ニイニイゼミも鳴き始めました。

今年は6月19日が初鳴きです。

こちらは記録があって、昨年は6月23日、一昨年は6月21日、3年前は6月23日です。

ニイニイゼミが羽化するのとほぼ同じ時期にカブトムシも羽化していたので

そろそろ学校林のカブトムシも羽化していると思うのですが

樹液を出している木がないので見付けられません。

3年 多摩一小との交流

6月21日、多摩一小の3年生が社会科見学で豊ヶ丘小学校を訪れました。

川のそばの低地にある多摩一小とニュータウン内の丘陵地にある豊ヶ丘小が

お互いに訪問し合って町の様子や学校の様子を比較します。

豊ヶ丘小学校の3年生は、明日6月22日に多摩一小を訪問します。

3年生は、今日に備えて、何を紹介すればいいのかを考えてきました。

豊ヶ丘や豊ヶ丘小学校の特徴を紹介しなければなりません。

そのために、学校の周りの探検もしてきました。

特徴の1つは集合住宅が多いことです。

それを紹介するために屋上で解説することになりました。

特徴の2つ目は校舎です。多摩一小はオープンスペースの学校なので校舎のつくりが違います。

そして、3つ目は山(丘陵地)の学校の特徴である学校林の紹介です。

人に学校林を紹介するためには自分たちが学校林を知らなくてはなりません。

学校林の何を紹介するのか、どんな植物があるのかを調べて当日を迎えました。

ブランコの紹介 つり橋の紹介 くもの巣の紹介

遊具の紹介では、多摩一小の子どもたちに遊んでもらって、自分たちは下で見守っていました。

ヤマグワの実を取って「食べられる実です。」と紹介する姿も見られました。

明日6月22日は、川の学校である多摩一小にお邪魔して多摩川を案内してもらいます。

川のそばの低地にある多摩一小とニュータウン内の丘陵地にある豊ヶ丘小が

お互いに訪問し合って町の様子や学校の様子を比較します。

豊ヶ丘小学校の3年生は、明日6月22日に多摩一小を訪問します。

3年生は、今日に備えて、何を紹介すればいいのかを考えてきました。

豊ヶ丘や豊ヶ丘小学校の特徴を紹介しなければなりません。

そのために、学校の周りの探検もしてきました。

特徴の1つは集合住宅が多いことです。

それを紹介するために屋上で解説することになりました。

特徴の2つ目は校舎です。多摩一小はオープンスペースの学校なので校舎のつくりが違います。

そして、3つ目は山(丘陵地)の学校の特徴である学校林の紹介です。

人に学校林を紹介するためには自分たちが学校林を知らなくてはなりません。

学校林の何を紹介するのか、どんな植物があるのかを調べて当日を迎えました。

ブランコの紹介 つり橋の紹介 くもの巣の紹介

遊具の紹介では、多摩一小の子どもたちに遊んでもらって、自分たちは下で見守っていました。

ヤマグワの実を取って「食べられる実です。」と紹介する姿も見られました。

明日6月22日は、川の学校である多摩一小にお邪魔して多摩川を案内してもらいます。

ノアザミが咲いています

ノアザミが咲いています。

まだ花を咲かせていないものも多くあります。

春から初夏に咲くアザミはノアザミだけなようです。

色が濃くできれいです。

まだ花を咲かせていないものも多くあります。

春から初夏に咲くアザミはノアザミだけなようです。

色が濃くできれいです。

腐葉土づくりの箱の解体

体育倉庫西に腐葉土を作るために作られたと思われる箱があります。

篠竹が生い茂り、板丈の背も高いため、手が付けられずにいました。

今年初めての真夏日となった6月9日、

それを聞いたおやじの会の方々が、解体できないかどうかを見るために集まってくださいました。

何とか解体したいものです。

おやじの会のみなさんには、新たに腐葉土づくりの場所を作って

多摩市産のカブトムシを増やしたいという思いがあるようです。

実現するといいですね。

解体作業の第1回目は6月23日土曜日(学校公開日)の午後1時30分からを予定しています。

学校林整備作業もありますので、たくさんの方のご参加をお待ち申し上げます。

篠竹が生い茂り、板丈の背も高いため、手が付けられずにいました。

今年初めての真夏日となった6月9日、

それを聞いたおやじの会の方々が、解体できないかどうかを見るために集まってくださいました。

何とか解体したいものです。

おやじの会のみなさんには、新たに腐葉土づくりの場所を作って

多摩市産のカブトムシを増やしたいという思いがあるようです。

実現するといいですね。

解体作業の第1回目は6月23日土曜日(学校公開日)の午後1時30分からを予定しています。

学校林整備作業もありますので、たくさんの方のご参加をお待ち申し上げます。

アンズ

1・2年生が採ろうと話をしている間に

どんどん実が落ちています。

食べられるのにもったいない。

どんどん実が落ちています。

食べられるのにもったいない。

ホタルブクロの群生

学校林西端、ミニバスの通りに沿ったフェンス際にたくさんのホタルブクロが咲いています。

5月25日から咲いているのでそろそろ終わりです。

都会のホタルブクロは色が薄いのが少し残念です。

それにしてもいい名前です。

5月25日から咲いているのでそろそろ終わりです。

都会のホタルブクロは色が薄いのが少し残念です。

それにしてもいい名前です。

オカトラノオが咲きました

6月6日、昨年より1日早く梅雨入りとなりました。

6月7日、初夏の花オカトラノオが咲きました。昨年より8日早く咲きました。

花穂がしっぽのように垂れ下がる独特な形をしています。

6月7日、初夏の花オカトラノオが咲きました。昨年より8日早く咲きました。

花穂がしっぽのように垂れ下がる独特な形をしています。

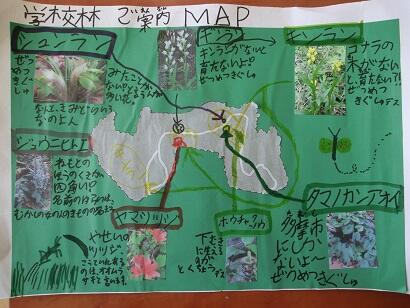

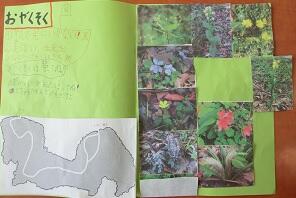

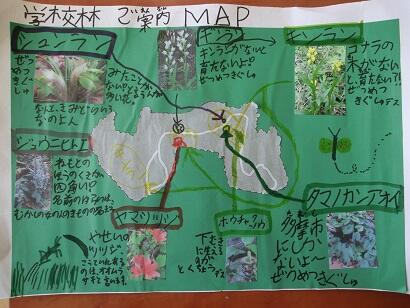

6年 「100年先まで残したい わたしたちの学校林」

6年生は総合的な学習の時間で学校林を題材にした学習を進めています。

学校林に実際に行ってみたり、パルテノン多摩歴史ミュージアムの学芸員の方のお話を聞いたりする中で

自分たちは、学校林について、よく知らないということが分かってきました。

そこで、各学級で1学期の学習の目標を考えました。

1組「学校林 知識を身に付け 世界へと伝える準備 万端に」

2組「学校林のすべてを知って 伝えられる人になろう」

学芸員の方の話の中で、「世界へ目を向けて」という話があり、

同じように自然を保全しようとしている人々が世界中にたくさんいることを知りました。

その方々にも自分たちの学校林の保全のことを伝えたいという思いが入っています。

6月6日、6年生の研究授業です。

1組では自分が興味があり、調べてみたいことを出し合い、自分が調べる内容を決めました。

2組では、調べたいことを実際に調べ始めました。

(左)センサーカメラで撮った画像を見て、とんな動物が学校林に来ているのかの基礎データづくりをしました。

(右)学校林の土壌にどのような生き物がいるのかを調べてみました。

まだ、どのような方法で調べて行けばいいのかを探っている段階です。

学校林に実際に行ってみたり、パルテノン多摩歴史ミュージアムの学芸員の方のお話を聞いたりする中で

自分たちは、学校林について、よく知らないということが分かってきました。

そこで、各学級で1学期の学習の目標を考えました。

1組「学校林 知識を身に付け 世界へと伝える準備 万端に」

2組「学校林のすべてを知って 伝えられる人になろう」

学芸員の方の話の中で、「世界へ目を向けて」という話があり、

同じように自然を保全しようとしている人々が世界中にたくさんいることを知りました。

その方々にも自分たちの学校林の保全のことを伝えたいという思いが入っています。

6月6日、6年生の研究授業です。

1組では自分が興味があり、調べてみたいことを出し合い、自分が調べる内容を決めました。

2組では、調べたいことを実際に調べ始めました。

(左)センサーカメラで撮った画像を見て、とんな動物が学校林に来ているのかの基礎データづくりをしました。

(右)学校林の土壌にどのような生き物がいるのかを調べてみました。

まだ、どのような方法で調べて行けばいいのかを探っている段階です。

ショウジョウトンボ

6月4日、ビオトープに真っ赤なトンボがいました。

ショウジョウトンボです。

燃えるような赤です。とても美しいトンボです。

去年はいつ見られたかとカレンダーを探しましたが、記録がありませんでした。

ショウジョウトンボです。

燃えるような赤です。とても美しいトンボです。

去年はいつ見られたかとカレンダーを探しましたが、記録がありませんでした。

ムラサキシキブが咲きました

6月1日、ムラサキシキブが咲いているのを見つけました。

今年は学校林のいろいろな場所で咲いています。

今まで気付かなかったのですが、たくさん自生しています。

秋に、とてもきれいな薄紫色の実が付きます。

12月のリースづくりの飾りに使えると、とてもきれいなリースを作ることができます。

今年は学校林のいろいろな場所で咲いています。

今まで気付かなかったのですが、たくさん自生しています。

秋に、とてもきれいな薄紫色の実が付きます。

12月のリースづくりの飾りに使えると、とてもきれいなリースを作ることができます。

6年 センサーカメラの設置

6月1日。総合的な学習の時間で学校林を調べている6年生の動物斑が

学校林ビオトープにセンサーカメラを設置しました。

去年は5月30日~6月3日までニホンアナグマが映ったのですが、今年はどうでしょうか。

杭にカメラを据え付けます 学校林ビオトープを直します

学校林ビオトープにセンサーカメラを設置しました。

去年は5月30日~6月3日までニホンアナグマが映ったのですが、今年はどうでしょうか。

杭にカメラを据え付けます 学校林ビオトープを直します

花から実へ

春の花が実になっています。

サクラの実 黒く熟すと食べられる。苦甘い。鳥が群がって食べています。

いわゆるサクランボ。食用のサクランボは桜桃で種類が違う桜(ミザクラ)。

クワの実 ヤマグワ(5月20日参照)よりおいしい。ジャムにできるほどあります。

マルベリージャムを作りたい方は今がチャンス。

こちらも鳥が群がっています。

ナツグミの実 食べられるが甘くはない。そろそろ終わり。

こちらはたぶん食べられません。(おいしくないと思います。)

ゴンズイの実 ココメウツギの実

チゴユリの実 ツリバナの実

サクラの実 黒く熟すと食べられる。苦甘い。鳥が群がって食べています。

いわゆるサクランボ。食用のサクランボは桜桃で種類が違う桜(ミザクラ)。

クワの実 ヤマグワ(5月20日参照)よりおいしい。ジャムにできるほどあります。

マルベリージャムを作りたい方は今がチャンス。

こちらも鳥が群がっています。

ナツグミの実 食べられるが甘くはない。そろそろ終わり。

こちらはたぶん食べられません。(おいしくないと思います。)

ゴンズイの実 ココメウツギの実

チゴユリの実 ツリバナの実

クマノミズキが咲きました

5月30日。学校林のプール側入口にあるクマノミズキが咲いているのを見つけました。

去年より2週間早く咲きました。

ふつうのミズキより1か月以上遅く咲きます。

葉が2枚対になって付いている(対生)のが特徴です。

去年より2週間早く咲きました。

ふつうのミズキより1か月以上遅く咲きます。

葉が2枚対になって付いている(対生)のが特徴です。

ツバメの巣作り

5月29日、ツバメが巣をつくっているのを見つけました。

水田横の校舎4階の庇(ひさし)の裏に作っています。

巣をつくっているのは矢印の裏。人からは見えないところに作っています。さすがです。

丸印の中にツバメが飛んでいます。

春になったらツバメが巣をつくらないかなと思って、昨年度の冬から水田に水を張っていました。

3月末に東南アジアから日本に来ていたのですが、1か月以上たっても学校のそばには現れませんでした。

すっかりあきらめていたところ、2か月たって現れました。

水田に水を張っていたのは。巣作りの泥を供給するためです。

案の定、水田の畔(あぜ)で泥をくわえて飛んで行きます。

つがいなのでしょう。2羽でせっせと運んでいます。

ツバメはのどが赤いのが特徴です。燕尾(えんび)服のような尾も特徴です。

素早く方向を変える飛び方も特徴です。

うまく巣をつくって、子育てしてほしいと思います。

4羽飛んでいるので、いくつか巣ができるかもしれません。

多摩市のツバメ調査に報告できるといいのですが。

水田横の校舎4階の庇(ひさし)の裏に作っています。

巣をつくっているのは矢印の裏。人からは見えないところに作っています。さすがです。

丸印の中にツバメが飛んでいます。

春になったらツバメが巣をつくらないかなと思って、昨年度の冬から水田に水を張っていました。

3月末に東南アジアから日本に来ていたのですが、1か月以上たっても学校のそばには現れませんでした。

すっかりあきらめていたところ、2か月たって現れました。

水田に水を張っていたのは。巣作りの泥を供給するためです。

案の定、水田の畔(あぜ)で泥をくわえて飛んで行きます。

つがいなのでしょう。2羽でせっせと運んでいます。

ツバメはのどが赤いのが特徴です。燕尾(えんび)服のような尾も特徴です。

素早く方向を変える飛び方も特徴です。

うまく巣をつくって、子育てしてほしいと思います。

4羽飛んでいるので、いくつか巣ができるかもしれません。

多摩市のツバメ調査に報告できるといいのですが。

スズムシが孵化しました

昨年9月21日に、1年生が生活科の授業でスズムシを飼って産卵させたことをお伝えしました。

その後、産卵させた砂は、たまに霧吹きで水をかけて湿らせ、ラップをかけて朝晩の温度差が少ない廊下の端に置いていました。

5月23日。2年生が職員室に「スズムシが生まれました。」と報告しに来てくれました。

1年生の学習が2年生につながっていきます。

その後、産卵させた砂は、たまに霧吹きで水をかけて湿らせ、ラップをかけて朝晩の温度差が少ない廊下の端に置いていました。

5月23日。2年生が職員室に「スズムシが生まれました。」と報告しに来てくれました。

1年生の学習が2年生につながっていきます。

ヤマグワの実が熟してきました

5月17日、学校林整備作業でヤマグワの実が熟しているのを見つけました。

ヤマグワの実は熟すと黒くなります。

桑の仲間の英名はマルベリー。様々なベリーがありますが、クワの実も食べられます。

生物の授業で発生の学習をしたときに「桑実胚」というステージがあったのを覚えていらっしゃいますか。

ヤマグワの実は熟すと黒くなります。

桑の仲間の英名はマルベリー。様々なベリーがありますが、クワの実も食べられます。

生物の授業で発生の学習をしたときに「桑実胚」というステージがあったのを覚えていらっしゃいますか。

5月の学校林整備作業

5月19日、今年度第1回目の学校林整備作業を行いました。

初めての会ということで、多摩市グリーンライブセンターの多摩市グリーンボランティア森木(しんぼく)会事務局長をお招きして、

道具の使い方、作業時の服装など、安全管理についてご指導を受けました。

「鎌は振らずに、鎌を切るものに当ててから引く。」

遊具ゾーンの斜面は、今春ドングリから出た芽を残しながら鎌で刈り込みました。

遊具ゾーン下のカブトムシ養殖場の柵をかさ上げしました。

枝を集めて粗朶(そだ)を作り、遊歩道の仕切りにしました。

階段と階段教室の補修をしました。

大人22人、子ども10人が参加しました。

ありがとうございました。感謝申し上げます。

初めての会ということで、多摩市グリーンライブセンターの多摩市グリーンボランティア森木(しんぼく)会事務局長をお招きして、

道具の使い方、作業時の服装など、安全管理についてご指導を受けました。

「鎌は振らずに、鎌を切るものに当ててから引く。」

遊具ゾーンの斜面は、今春ドングリから出た芽を残しながら鎌で刈り込みました。

遊具ゾーン下のカブトムシ養殖場の柵をかさ上げしました。

枝を集めて粗朶(そだ)を作り、遊歩道の仕切りにしました。

階段と階段教室の補修をしました。

大人22人、子ども10人が参加しました。

ありがとうございました。感謝申し上げます。

6年 学芸員の方の講演会

5月19日、6年生がパルテノン多摩歴史ミュージアムの学芸員をお招きして

環境保護の意味、里山保全の意味、生物多様性を維持する意味や

ニュータウン開発の歴史との関わりについて考えました。

今回は、学芸員のお話の後、これまで学習してきたことも合わせて、質問する時間を長く設定しました。

6年生は、いよいよ自分の追究テーマを決めることになります。

環境保護の意味、里山保全の意味、生物多様性を維持する意味や

ニュータウン開発の歴史との関わりについて考えました。

今回は、学芸員のお話の後、これまで学習してきたことも合わせて、質問する時間を長く設定しました。

6年生は、いよいよ自分の追究テーマを決めることになります。

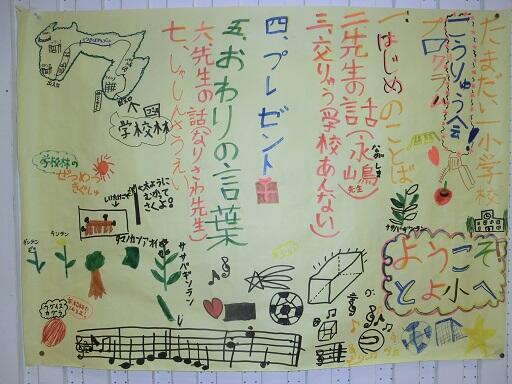

学校林委員会の発表

5月17日、学校林公開週間で大活躍した学校林委員会が児童集会で発表しました。

貴重な里山である学校林や、そこに棲む動植物、遊具の使い方などについて発表しました。

遊具についての説明 絶滅危惧種オカタツナミソウの説明

貴重な里山である学校林や、そこに棲む動植物、遊具の使い方などについて発表しました。

遊具についての説明 絶滅危惧種オカタツナミソウの説明

スイレンが咲きました

5月13日。ビオトープのスイレンが咲きました。

花は日周運動で開閉します。とてもきれいです。

花は日周運動で開閉します。とてもきれいです。

学校林読み聞かせ

5月7日、8日。図書ボランティアの方々による学校林での読み聞かせを全学級で行いました。

毎年、新緑がきれいで蚊が出ない時期に学校林の階段教室で読み聞かせをしています。

図書ボランティアの方が、学校林に合った、学年に合った本を探して、準備してくださいました。

2日間とも、あいにくの天気でしたが、ぬれることはなく、雨の間隙をぬって実施できました。

読み聞かせた本は以下の通りです。

1年1組『おかしなかくれんぼ』『おなかのなかにいたときはね』『ふしぎなタネやさん』

1年2組『ありとすいか』『だるまさんの』

2年1組『むしのおんがくがっこう』

2年2組『たまごとひよこ』

3年1組『ラングリーのみみ』『ふしぎなタネやさん』『だるまさんの』

3年2組『ふしぎなタネやさん』『だるまさんの』『とべバッタ』

4年1組『ケチャップマン』『サンカクさん』『ラングリーのみみ』

4年2組『ねこのさら』『王さまライオンのケーキ』

5年1組『きき耳ずきん』『でんせつのきょだいあんまんをはこべ』『とべバッタ』

5年2組『きき耳ずきん』『でんせつのきょだいあんまんをはこべ』

6年1組『はじまりの日』

6年2組『そらからぼふ~ん』『おおきな木』

毎年、新緑がきれいで蚊が出ない時期に学校林の階段教室で読み聞かせをしています。

図書ボランティアの方が、学校林に合った、学年に合った本を探して、準備してくださいました。

2日間とも、あいにくの天気でしたが、ぬれることはなく、雨の間隙をぬって実施できました。

読み聞かせた本は以下の通りです。

1年1組『おかしなかくれんぼ』『おなかのなかにいたときはね』『ふしぎなタネやさん』

1年2組『ありとすいか』『だるまさんの』

2年1組『むしのおんがくがっこう』

2年2組『たまごとひよこ』

3年1組『ラングリーのみみ』『ふしぎなタネやさん』『だるまさんの』

3年2組『ふしぎなタネやさん』『だるまさんの』『とべバッタ』

4年1組『ケチャップマン』『サンカクさん』『ラングリーのみみ』

4年2組『ねこのさら』『王さまライオンのケーキ』

5年1組『きき耳ずきん』『でんせつのきょだいあんまんをはこべ』『とべバッタ』

5年2組『きき耳ずきん』『でんせつのきょだいあんまんをはこべ』

6年1組『はじまりの日』

6年2組『そらからぼふ~ん』『おおきな木』

6年 1年生の学校林案内

5月1日、6年生が1年生に学校林を案内しました。

6年生は学校林よさを後輩に伝え、学校林の保全を継承していってほしいと考え、

1年生に学校林を案内しました。

6年生は、1年生に対してどんな内容をどのように伝えるのかを1人1人が考えて準備しました。

6年生自作のパンフレットや図鑑

6年生は1年生とペアになって学校林を案内しました。

自作の資料は1年生にあげました。

1年生は大事そうにランドセルにしまっていました。

学校林入口の階段教室を使ってオリエンテーション 絶滅危惧種のタマノカンアオイの解説

絶滅危惧種のキンランを解説 絵になる風景です ビロードのようなシロダモの若葉を触らせています

6年生は学校林よさを後輩に伝え、学校林の保全を継承していってほしいと考え、

1年生に学校林を案内しました。

6年生は、1年生に対してどんな内容をどのように伝えるのかを1人1人が考えて準備しました。

6年生自作のパンフレットや図鑑

6年生は1年生とペアになって学校林を案内しました。

自作の資料は1年生にあげました。

1年生は大事そうにランドセルにしまっていました。

学校林入口の階段教室を使ってオリエンテーション 絶滅危惧種のタマノカンアオイの解説

絶滅危惧種のキンランを解説 絵になる風景です ビロードのようなシロダモの若葉を触らせています

ヤマボウシが咲きました

4月28日、学校林散策会でヤマボウシが咲いているのを見つけました。

プールの奥の学校林の中です。これから花弁に見える部分がもっと白くなります。

プールの奥の学校林の中です。これから花弁に見える部分がもっと白くなります。

樹木医による学校林散策会

第4回学校林公開週間の行事として、学校林活用・再生プロジェクト及び

学校林ボランティアの企画による「樹木医による学校林散策会」を4月28日に実施しました。

講師は、学校運営連絡協議会委員をお願いしている地域在住の樹木医の方です。

学校林が残されたいきさつや昔の里山の活用法、樹木の見方、野鳥の話と

始めての方でも分かりやすいように解説していただきました。

6年生児童を中心にたくさんの児童も参加してくれました。

全体では40名の参加でした。みなさんありがとうございました。

多摩テレビさんの取材も入り、学校林の上をドローンを飛ばして撮影してくれました。

どんな画像が取れたのか、放映が楽しみです。

ドローンで上空から撮影しましした

学校林ボランティアの企画による「樹木医による学校林散策会」を4月28日に実施しました。

講師は、学校運営連絡協議会委員をお願いしている地域在住の樹木医の方です。

学校林が残されたいきさつや昔の里山の活用法、樹木の見方、野鳥の話と

始めての方でも分かりやすいように解説していただきました。

6年生児童を中心にたくさんの児童も参加してくれました。

全体では40名の参加でした。みなさんありがとうございました。

多摩テレビさんの取材も入り、学校林の上をドローンを飛ばして撮影してくれました。

どんな画像が取れたのか、放映が楽しみです。

ドローンで上空から撮影しましした

第4回学校林公開週間

4月23日(月)~5月7日(月)までは第4回学校林公開週間です。

今年は公開週間前に次々と春の花が咲き、

前半に咲く花は見頃が過ぎてしまいました。

種類は少なくなりますが、後半に咲く花が見頃となりました。

平日は、休み時間に学校林委員会の児童が

地域や保護者のお客さん、教職員、下学年の児童に学校林の様子を伝えるガイドをしました。

下学年児童を案内 ひばり教室の巡回教員を案内 多摩テレビの取材の方を案内

今年は公開週間前に次々と春の花が咲き、

前半に咲く花は見頃が過ぎてしまいました。

種類は少なくなりますが、後半に咲く花が見頃となりました。

平日は、休み時間に学校林委員会の児童が

地域や保護者のお客さん、教職員、下学年の児童に学校林の様子を伝えるガイドをしました。

下学年児童を案内 ひばり教室の巡回教員を案内 多摩テレビの取材の方を案内

オカタツナミソウが咲きました

4月27日、オカタツナミソウが咲きました。

予想以上に早く、連休前に咲きました。

絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。

学校林には4種の絶滅危惧種の植物がありますが、これで4種とも咲きました。

多様腫ゾーンのシイタケ小屋と学校林ビオトープの間に大きな群落があります。

花が波しぶきが立っている様子と似ているところが名前の由来です。

濃い青がきれいなシソ科の植物です。(まだ咲きたてのためか色が薄いようです。)

予想以上に早く、連休前に咲きました。

絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。

学校林には4種の絶滅危惧種の植物がありますが、これで4種とも咲きました。

多様腫ゾーンのシイタケ小屋と学校林ビオトープの間に大きな群落があります。

花が波しぶきが立っている様子と似ているところが名前の由来です。

濃い青がきれいなシソ科の植物です。(まだ咲きたてのためか色が薄いようです。)

3年 きつつきの商売

3年生の国語の音読教材に「きつつきの商売」というお話があります。

「森のお店やさん」林原玉枝作の一部です。

森のきつつきが「おとや(音屋)」というお店で森の音を売っています。

お客さんが目を閉じて聞くと森のいろいろな音が浮かびます。

そこで、4月27日、学校林の階段教室で音読して、みんなで聞き合いました。

学校林でも目を閉じてみると、鳥の声や葉がこすれる音がよく聞こえます。

物語の世界と同じ雰囲気を味わうことができました。

「森のお店やさん」林原玉枝作の一部です。

森のきつつきが「おとや(音屋)」というお店で森の音を売っています。

お客さんが目を閉じて聞くと森のいろいろな音が浮かびます。

そこで、4月27日、学校林の階段教室で音読して、みんなで聞き合いました。

学校林でも目を閉じてみると、鳥の声や葉がこすれる音がよく聞こえます。

物語の世界と同じ雰囲気を味わうことができました。

ノバラが咲きました

4月27日、ノバラが咲きました。

小さいバラですが、白くとてもきれいな花です。

小さいバラですが、白くとてもきれいな花です。

学校の木 ユリノキ

4月28日は開校記念日です。

豊ヶ丘小学校の木は校章・校歌にあるユリノキです。

4月26日、ユリノキの花が咲きました。

ユリノキは校舎に沿って植えられています。

樹高が高くなり過ぎ、強風で倒れないように、また、教室が暗くならないように

昨年、2階と3階の間で幹を切り、頭をきれいにそろえました。

剪定したため、今年は花が少なくなってしまいました。

来年はたくさん咲くことでしょう。

豊ヶ丘小学校の木は校章・校歌にあるユリノキです。

4月26日、ユリノキの花が咲きました。

ユリノキは校舎に沿って植えられています。

樹高が高くなり過ぎ、強風で倒れないように、また、教室が暗くならないように

昨年、2階と3階の間で幹を切り、頭をきれいにそろえました。

剪定したため、今年は花が少なくなってしまいました。

来年はたくさん咲くことでしょう。

1年研究授業

校内研究会として、各学年で授業のプランを検討し、

子どもたちの力を育てる工夫を考え、実践する研究授業を行っています。

4月24日は1年生のスタートカリキュラムの研究授業を行いました。

1年1組では、遊んでみたい場所として学校林とビオトープが挙がりました。

子どもたちにとって、やはり、学校林の遊具は魅力的なのですね。

子どもたちの願いを生かして授業を組み立てることで、子どもの意欲を高めます。

スタートカリキュラムは、幼稚園・保育園との接続を考えたプログラムです。

今回は、遊びの中から自然への気付きや社会性を育てる幼稚園・保育園での活動に近い授業形態を取り入れています。

授業後は、教員同士で効果があったかどうかを検討します。

今回は3グループに分かれて検討しました。

検討した結果を全体で共有した後、講師の先生から講評・指導をいただきます。

子どもたちの力を育てる工夫を考え、実践する研究授業を行っています。

4月24日は1年生のスタートカリキュラムの研究授業を行いました。

1年1組では、遊んでみたい場所として学校林とビオトープが挙がりました。

子どもたちにとって、やはり、学校林の遊具は魅力的なのですね。

子どもたちの願いを生かして授業を組み立てることで、子どもの意欲を高めます。

スタートカリキュラムは、幼稚園・保育園との接続を考えたプログラムです。

今回は、遊びの中から自然への気付きや社会性を育てる幼稚園・保育園での活動に近い授業形態を取り入れています。

授業後は、教員同士で効果があったかどうかを検討します。

今回は3グループに分かれて検討しました。

検討した結果を全体で共有した後、講師の先生から講評・指導をいただきます。

ハンショウヅルとコゴメウツギが咲きました

4月22日。ハンショウヅルが咲きました。

鐘のような花を付けるつる性の植物です。

クレマチスの仲間で学名はClematis japonica(クレマチス ジャポニカ)

紫色のつぼみは「がく」で中に花があります。珍しい植物です。

つぼみ 咲きました

4月23日。コゴメウヅギも咲きました。

雑木林ゾーンにたくさんあります。

つぼみ 咲きました

絶滅危惧種のオカタツナミソウのつぼみも大きくなってきました。

連休後には咲きそうです。

鐘のような花を付けるつる性の植物です。

クレマチスの仲間で学名はClematis japonica(クレマチス ジャポニカ)

紫色のつぼみは「がく」で中に花があります。珍しい植物です。

つぼみ 咲きました

4月23日。コゴメウヅギも咲きました。

雑木林ゾーンにたくさんあります。

つぼみ 咲きました

絶滅危惧種のオカタツナミソウのつぼみも大きくなってきました。

連休後には咲きそうです。

6年 学校林調べ

6年生は総合的な学習の時間で学校林について調べ、

里山である学校林を未来へつなげていく活動をしていくことになりました。

そのために1年生と一緒に学校に行って、学校林を紹介することにしました。

まずは、自分たちが学校林を知ることが重要です。

そこで、専門家の方から、学校林の植物について実際に歩きながら教えていただくことにしました。

今は、たくさんの学校林の植物が花を咲かせる一番素晴らしい時季です。

4月19日。パルテノン多摩歴史ミュージアム学芸員の仙仁径先生と、

多摩市グリーボランティア森木会で「ななやま緑地の会」の相田幸一さんに教えていただきました。

グループに分かれて、学校林の希少な植物を紹介してもらいました。

子どもたちは、今度は自分が1年生や保護者・地域の方々に教える立場となるので、

地図に名前や特徴をメモしながら歩きました。

あっという間に1時間の授業が終わってしまいました。

最後に、1時間の授業の感想を発表して終わりました。

ゲストティーチャーのみなさま、ご指導ありがとうございました。

里山である学校林を未来へつなげていく活動をしていくことになりました。

そのために1年生と一緒に学校に行って、学校林を紹介することにしました。

まずは、自分たちが学校林を知ることが重要です。

そこで、専門家の方から、学校林の植物について実際に歩きながら教えていただくことにしました。

今は、たくさんの学校林の植物が花を咲かせる一番素晴らしい時季です。

4月19日。パルテノン多摩歴史ミュージアム学芸員の仙仁径先生と、

多摩市グリーボランティア森木会で「ななやま緑地の会」の相田幸一さんに教えていただきました。

グループに分かれて、学校林の希少な植物を紹介してもらいました。

子どもたちは、今度は自分が1年生や保護者・地域の方々に教える立場となるので、

地図に名前や特徴をメモしながら歩きました。

あっという間に1時間の授業が終わってしまいました。

最後に、1時間の授業の感想を発表して終わりました。

ゲストティーチャーのみなさま、ご指導ありがとうございました。

学校林クロスカントリー

4月12日のロング昼休みは、今年度第1回目のトヨリンピックです。

本校の1校1取組の1つで、特別教室・体育館・校庭でいろいろな運動遊びを行います。

子どもは、自分の好きな種目へ行って遊びます。

学校林にも種目があります。

「学校林クロスカントリー」という種目です。

遊歩道を走ります。新緑の中、気持ちがいいランニングができます。

本校の1校1取組の1つで、特別教室・体育館・校庭でいろいろな運動遊びを行います。

子どもは、自分の好きな種目へ行って遊びます。

学校林にも種目があります。

「学校林クロスカントリー」という種目です。

遊歩道を走ります。新緑の中、気持ちがいいランニングができます。

コバノガマズミ、ヤマツヅジ、ツリバナが咲いています

4月10日、雑木林ゾーンにコバノガマズミが咲きました。

関東以西に自生しているようですが、多摩丘陵では珍しいようです。

ガマズミと同じように赤い実が付きます。

4月17日。同じく雑木林ゾーンにヤマツヅジが咲きました。

多摩丘陵に自生する唯一のツツジです。朱色がとてもきれいです。

4月19日。ツリバナが咲きました。雑木林ゾーンの遊歩道に2本あります。

花が長い柄の先につり下がっているのが特徴です。

多摩丘陵ではあまり多く見られないようです。

関東以西に自生しているようですが、多摩丘陵では珍しいようです。

ガマズミと同じように赤い実が付きます。

4月17日。同じく雑木林ゾーンにヤマツヅジが咲きました。

多摩丘陵に自生する唯一のツツジです。朱色がとてもきれいです。

4月19日。ツリバナが咲きました。雑木林ゾーンの遊歩道に2本あります。

花が長い柄の先につり下がっているのが特徴です。

多摩丘陵ではあまり多く見られないようです。

ギンラン・ササバギンランが咲きました

4月17日、ギンラン・ササバギンランが咲きました。

ギンランは絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。学校林の雑木林ゾーンに2本咲いていました。

キンランやササバギンランに比べて草丈が1/3以下。10cm程度の小さな草花です。

百葉箱の周り~駐車場にかけては15本咲いています。

ササバギンランも咲きました。キンランより遅れて咲きます。

学校林の雑木林ゾーンに1本咲きました。

これから咲いてきますが、キンランに比べて本数は1/10程度です。

準絶命危惧種(NT)に指定されています。

準絶滅危惧種はササバギンランだけです。

草丈はキンランより少し短く20~30cm程度。

ギンランは10cm程度なので違いはすぐに分かります。

ギンランは絶滅危惧種Ⅱ類(VU)です。学校林の雑木林ゾーンに2本咲いていました。

キンランやササバギンランに比べて草丈が1/3以下。10cm程度の小さな草花です。

百葉箱の周り~駐車場にかけては15本咲いています。

ササバギンランも咲きました。キンランより遅れて咲きます。

学校林の雑木林ゾーンに1本咲きました。

これから咲いてきますが、キンランに比べて本数は1/10程度です。

準絶命危惧種(NT)に指定されています。

準絶滅危惧種はササバギンランだけです。

草丈はキンランより少し短く20~30cm程度。

ギンランは10cm程度なので違いはすぐに分かります。

ジュウニヒトエ、ホウチャクソウが咲きました

他にも次々と咲いています。

ジュウニヒトエも4月9日ぐらいから咲いています。

アスレチックゾーンに群落があります。

シソの仲間で白い毛が目立つ薄紫色の花です。

花が重なって咲くので平安時代の女官の衣装「十ニ単」と呼ばれたようです。

ホウチャクソウは13日に咲きました。

多様腫ゾーンにたくさん咲いています。

チゴユリの仲間ですが、チゴユリと違って花が開かないので筒状に見えます。

宝鐸(ホウチャク)とは、仏堂や仏塔の四方の軒に下げる鈴のこと。

花の形から名づけられたのでしょう。

ジュウニヒトエも4月9日ぐらいから咲いています。

アスレチックゾーンに群落があります。

シソの仲間で白い毛が目立つ薄紫色の花です。

花が重なって咲くので平安時代の女官の衣装「十ニ単」と呼ばれたようです。

ホウチャクソウは13日に咲きました。

多様腫ゾーンにたくさん咲いています。

チゴユリの仲間ですが、チゴユリと違って花が開かないので筒状に見えます。

宝鐸(ホウチャク)とは、仏堂や仏塔の四方の軒に下げる鈴のこと。

花の形から名づけられたのでしょう。

タマノカンアオイも咲いています

タマノカンアオイは4月9日頃から咲いています。

「多摩」の名が付く寒葵(かんあおい)です。多摩の固有種。絶滅危惧Ⅱ類(VU)です。

つぼみ

常緑の多年草で、なかなか増えないと言われています。

中央の濃い紫色の丸い部分が花です。地味です。

1年に葉が1枚ずつ増えると聞かされましたが、そこまで生育が遅くはないようで、

多くの新芽が出ていました。

学校林にはずいぶん大きな群落があって貴重な場所になっています。

いくつか群落があります 新芽がたくさん出ていました

「多摩」の名が付く寒葵(かんあおい)です。多摩の固有種。絶滅危惧Ⅱ類(VU)です。

つぼみ

常緑の多年草で、なかなか増えないと言われています。

中央の濃い紫色の丸い部分が花です。地味です。

1年に葉が1枚ずつ増えると聞かされましたが、そこまで生育が遅くはないようで、

多くの新芽が出ていました。

学校林にはずいぶん大きな群落があって貴重な場所になっています。

いくつか群落があります 新芽がたくさん出ていました

キンランが咲きました

4月12日、キンランが咲きました。

キンランは、東京都南多摩地区で絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。

学校林には100株以上あると思われます。

キンランはコナラと共生する菌類と共生しているので、コナラ、菌類と一緒でないと育ちません。

キンランだけ持って帰っても枯らすだけです。里山の生態系の賜物です。

学校で確認されている絶滅危惧種Ⅱ類(VU)は、キンランの他に、ギンラン、タマノカンアオイ、オカタツナミソウの4種です。

キンランとヤマツヅジのつぼみ

濃い黄色のキンランと朱色のヤマツツジが並んでいます。とてもきれいです。

キンランは、東京都南多摩地区で絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。

学校林には100株以上あると思われます。

キンランはコナラと共生する菌類と共生しているので、コナラ、菌類と一緒でないと育ちません。

キンランだけ持って帰っても枯らすだけです。里山の生態系の賜物です。

学校で確認されている絶滅危惧種Ⅱ類(VU)は、キンランの他に、ギンラン、タマノカンアオイ、オカタツナミソウの4種です。

キンランとヤマツヅジのつぼみ

濃い黄色のキンランと朱色のヤマツツジが並んでいます。とてもきれいです。

チゴユリが咲きました

4月7日。待ちに待ったチゴユリが咲きました。

これからどんどん咲いて、あたり一面が白くなるときは圧巻です。

白く清楚で凛としていて、とても美しい花です。

4月13日ぐらいが満開か?学校林は今が一番素晴らしい時です。ぜひ、来てください。

花が終わると実がなります。左はカタクリ。

もともとは根からでんぷんを取ったようですが、現在、市販の片栗粉はジャガイモでんぷんです。

右はウグイスカグラ。熟すと食べられます。グミのようになります。

ヤブレガサも葉を広げました。

和名は形状をとらえてなおかつユニークなものが多いですね。

これからどんどん咲いて、あたり一面が白くなるときは圧巻です。

白く清楚で凛としていて、とても美しい花です。

4月13日ぐらいが満開か?学校林は今が一番素晴らしい時です。ぜひ、来てください。

花が終わると実がなります。左はカタクリ。

もともとは根からでんぷんを取ったようですが、現在、市販の片栗粉はジャガイモでんぷんです。

右はウグイスカグラ。熟すと食べられます。グミのようになります。

ヤブレガサも葉を広げました。

和名は形状をとらえてなおかつユニークなものが多いですね。

4月のトンボ

4月の始めにトンボなんて!

こんなに早くからトンボは羽化するのですね。知りませんでした。

4月7日。ビオトープで羽化したてのトンボを2匹見つけました。

シオカラトンボでしょうか。(詳しい方、教えてください。)

こんなに早くからトンボは羽化するのですね。知りませんでした。

4月7日。ビオトープで羽化したてのトンボを2匹見つけました。

シオカラトンボでしょうか。(詳しい方、教えてください。)

タンポポ

体育館への渡り廊下付近のタンポポの群落は

在来の日本タンポポ(カントウタンポポ)です。

最近少なくなり、あまり見かけなくなりました。

春にしか咲かないせいかもしれません。

外来種のセイヨウタンポポは春から秋まで咲いて種を飛ばします。

これでは日本タンポポは太刀打ちできなくなるのも納得してしまいます。

実際は、すでに交雑が進んでいて、純粋な日本タンポポは少ないようです。

花の基部(総苞)がくっついているのが日本タンポポ。反りかえっているのがセイヨウウタンポポです。

在来の日本タンポポ(カントウタンポポ)です。

最近少なくなり、あまり見かけなくなりました。

春にしか咲かないせいかもしれません。

外来種のセイヨウタンポポは春から秋まで咲いて種を飛ばします。

これでは日本タンポポは太刀打ちできなくなるのも納得してしまいます。

実際は、すでに交雑が進んでいて、純粋な日本タンポポは少ないようです。

花の基部(総苞)がくっついているのが日本タンポポ。反りかえっているのがセイヨウウタンポポです。

校内研究会・学校林散策

4月4日。午後は校内研究会でした。

本校は開校以来ESD(持続発展教育)に取り組んでいて研究を積み上げています。

各学年が学校林を取り上げた活動をしていますが、

どのような活動ができるかを知るために、現地を歩きました。

春の学校林は一番よい季節です。次々に花が咲きます。

学校林の特徴を捉えるために学校林ビンゴをしながら歩きました。

全体会でこれまでの研究を確認 実際に学校林を歩きます

ジュウニヒトエはあと少しで咲きます。コナラのドングリからたくさん発芽していました

ワラビ発見! 山菜の王様タラノキの芽

濃い青がきれいなキランソウ

ハナミズキが咲きました

4月4日、ハナミズキが咲き始めました。

花びらに見える所がどんどん伸びていきます。

花びらに見える部分は総苞と呼ばれる所で複数の花全体を包んている所です。

総苞の中心に密集している丸い部分の1つ1つの花です。

花びらに見える所がどんどん伸びていきます。

花びらに見える部分は総苞と呼ばれる所で複数の花全体を包んている所です。

総苞の中心に密集している丸い部分の1つ1つの花です。

ヘビイチゴが咲いています

ヘビイチゴが咲いています。

果実に毒はありませんが甘くありません。

黄色が目立つ小さくてかわいい花です。

食べるのは、オレンジ色に熟すモミジイチゴが甘くておいしいです。

果実に毒はありませんが甘くありません。

黄色が目立つ小さくてかわいい花です。

食べるのは、オレンジ色に熟すモミジイチゴが甘くておいしいです。

ドウダンツツジが咲きました

3月29日。秋になると葉が真っ赤に紅葉するドウダンツツジが咲きました。

すぼまった つぼみが 少し開いています。

すぼまった つぼみが 少し開いています。

スモモとリンゴ

昔の学校の設計図を見ると、果樹園と書かれたところがあります。

駐車場の北側、バッタ公園側のスロープです。

そこには、李(スモモ)と書かれた木がたくさん植えられています。

スモモは梅(ウメ)や杏(アンズ)よりも遅れて、

桜(サクラ)よりも早く咲きます。

3月28日。もう、スモモの花が散り、残りわずかとなっています。

サクラは満開。

そして、リンゴが咲き始めました。

果樹園の一番下にあります。

先端が赤いつぼみが、かわいらしく密集しています。

それにしても、近縁種といえ、梅、杏、桃、李、桜、林檎、梨の花は似ていてよく分かりません。

駐車場の北側、バッタ公園側のスロープです。

そこには、李(スモモ)と書かれた木がたくさん植えられています。

スモモは梅(ウメ)や杏(アンズ)よりも遅れて、

桜(サクラ)よりも早く咲きます。

3月28日。もう、スモモの花が散り、残りわずかとなっています。

サクラは満開。

そして、リンゴが咲き始めました。

果樹園の一番下にあります。

先端が赤いつぼみが、かわいらしく密集しています。

それにしても、近縁種といえ、梅、杏、桃、李、桜、林檎、梨の花は似ていてよく分かりません。

サクラ3種

豊ヶ丘2丁目の遊歩道、豊ヶ丘の杜の入口の上の歩道橋脇に3種類の桜が植えられています。

今が、違いが分かるチャンスです。

ぜひ、比較してください。

1番ソメイヨシノ。花弁の色はピンク咲いているときには葉は広がっていません。

花が散り始めると葉が出て葉桜となります。

2番ヤマザクラ。花弁はソメイヨシノより白く一回り小さい。

花と同時に葉が開き始める。葉は赤茶色。

3番オオシマザクラ。花弁はソメイヨシノより白く一回り大きい。

花と同時に葉が開き始める。葉は緑色が強くちょっと赤っぽい。

1番 ソメイヨシノ 2番 ヤマザクラ 3番 オオシマザクラ

オオシマザクラは桜餅などに使う桜葉の塩漬けにするサクラです。

ヤマザクラは歩道橋の両側にあります。

わざと違う桜を植えたのでしょうね。

今が、違いが分かるチャンスです。

ぜひ、比較してください。

1番ソメイヨシノ。花弁の色はピンク咲いているときには葉は広がっていません。

花が散り始めると葉が出て葉桜となります。

2番ヤマザクラ。花弁はソメイヨシノより白く一回り小さい。

花と同時に葉が開き始める。葉は赤茶色。

3番オオシマザクラ。花弁はソメイヨシノより白く一回り大きい。

花と同時に葉が開き始める。葉は緑色が強くちょっと赤っぽい。

1番 ソメイヨシノ 2番 ヤマザクラ 3番 オオシマザクラ

オオシマザクラは桜餅などに使う桜葉の塩漬けにするサクラです。

ヤマザクラは歩道橋の両側にあります。

わざと違う桜を植えたのでしょうね。

シロハラ

暖かくなり、冬鳥は北へ帰っていく季節です。

冬の間、学校林ビオトープに新たに映った鳥の覚え書きです。

シロハラはツグミの仲間の冬鳥です。よく地面を歩いてミミズなどの虫をついばんでいます。

右の写真は百葉箱周辺です。

オナガの集団が何度も訪れてビオトープを占拠していました。

冬鳥としてよく見かけるのがジョウビタキです。

オレンジのきれいな鳥です。

ジョウビタキは学校林ビオトープには来ませんでした。

鳥は動くので難しく写真にも撮れませんでした。

何とか写真に収めたのはルリビタキのメスです。

オスは、学校林ビオトープに来ました。

冬の間、学校林ビオトープに新たに映った鳥の覚え書きです。

シロハラはツグミの仲間の冬鳥です。よく地面を歩いてミミズなどの虫をついばんでいます。

右の写真は百葉箱周辺です。

オナガの集団が何度も訪れてビオトープを占拠していました。

冬鳥としてよく見かけるのがジョウビタキです。

オレンジのきれいな鳥です。

ジョウビタキは学校林ビオトープには来ませんでした。

鳥は動くので難しく写真にも撮れませんでした。

何とか写真に収めたのはルリビタキのメスです。

オスは、学校林ビオトープに来ました。

ヤマザクラが咲きました

ご近所さまからずいぶん遅れて校舎北側のコブシが咲き始めました。

学校林ではヤマザクラが咲きました。

ヤマザクラはソメイヨシノと違って赤い葉が開き始めるのと同時に開花します。

ソメイヨシノより花弁の色は白く、ほんのりピンクです。

学校林ではヤマザクラが咲きました。

ヤマザクラはソメイヨシノと違って赤い葉が開き始めるのと同時に開花します。

ソメイヨシノより花弁の色は白く、ほんのりピンクです。

ソメイヨシノが咲きました

3月21日、春分ですが、朝からみぞれ。午前中から雪になりました。

東京のソメイヨシノ開花宣言から4日遅れで、今年も咲きました。

いつも一番早く咲く、校庭の学校林入口右側の木よりも

北門脇の体育館側の木が先に咲きました。

明日咲くなとほころんだつぼみを撮っていると、左に2輪咲いていました。

東京のソメイヨシノ開花宣言から4日遅れで、今年も咲きました。

いつも一番早く咲く、校庭の学校林入口右側の木よりも

北門脇の体育館側の木が先に咲きました。

明日咲くなとほころんだつぼみを撮っていると、左に2輪咲いていました。

モミジイチゴが見頃です

モミジイチゴが見頃です。

シュンランも見頃です。ウグイスカグラは満開です。

タチツボスミレも見頃です。

学校林の花を見に来てください。

シュンランも見頃です。ウグイスカグラは満開です。

タチツボスミレも見頃です。

学校林の花を見に来てください。

カタクリが咲きました

3月18日、カタクリが咲きました。

これまで、2本咲いた年もありましたが、こんなにたくさん咲いた年は初めてです。

16株も出てきて、花芽が10本ついています。

昨日咲いていたのに、朝、花がすぼんでいたので、1日追いかけてみると

午前中からだんだん開いてきて、午後になって完全に開き、

夕方近くになって花びらが外側に反りました。図鑑でよく見るカタクリの花です。

花が1日周期で開閉を繰り返す日周運動をしていたのでした。

カタクリが日周運動することは知りませんでした。

これまで、2本咲いた年もありましたが、こんなにたくさん咲いた年は初めてです。

16株も出てきて、花芽が10本ついています。

昨日咲いていたのに、朝、花がすぼんでいたので、1日追いかけてみると

午前中からだんだん開いてきて、午後になって完全に開き、

夕方近くになって花びらが外側に反りました。図鑑でよく見るカタクリの花です。

花が1日周期で開閉を繰り返す日周運動をしていたのでした。

カタクリが日周運動することは知りませんでした。

スギ花粉

3月16日に降った雨で暖かくなって大量に飛んだスギ花粉が

あちらこちらに貯まっています。

きれいな黄色に見えるほど集まっています。

すごく大量に飛んでいるのですね。火山灰のようです。

あちらこちらに貯まっています。

きれいな黄色に見えるほど集まっています。

すごく大量に飛んでいるのですね。火山灰のようです。

アズマヒキガエル孵化

3月18日、アズマヒキガエルの卵が孵化しているのを見つけました。

まだ、まだ胴体が小さくてオタマジャクシのかっこうになっていません。

あまり泳げず、みんなでかたまって卵塊にくっついています。

12日間で孵化しました。

まだ、まだ胴体が小さくてオタマジャクシのかっこうになっていません。

あまり泳げず、みんなでかたまって卵塊にくっついています。

12日間で孵化しました。

ツクシが出ました

3月17日、昨年より4日早く、平年より9日早く東京・靖国神社の標本木でソメイヨシノが5輪咲いて、

東京でソメイヨシノの開花宣言がありました。

暖かい日が続き、一気に春らしくなりました。

ツクシが1本出ていました。

学校のソメイヨシノもピンクの花びらが見えてきました。

昨年は、東京の開花宣言から4日後に開花しました。

4日後ならば21日頃には咲きそうです。

一番早く咲くのは校庭の学校林入口右脇のソメイヨシノです。

見に来てください。

東京でソメイヨシノの開花宣言がありました。

暖かい日が続き、一気に春らしくなりました。

ツクシが1本出ていました。

学校のソメイヨシノもピンクの花びらが見えてきました。

昨年は、東京の開花宣言から4日後に開花しました。

4日後ならば21日頃には咲きそうです。

一番早く咲くのは校庭の学校林入口右脇のソメイヨシノです。

見に来てください。

レンギョウ・ユキヤナギ咲きました

3月15日、暖かい日が続いています。

いろいろな花が一斉に咲き始めました。

学校の北側にあるアンズは満開です。

豊ヶ丘小学校はアンズの木がとても多い学校です。

同じく北側の車道脇のレンギョウとユキヤナギも咲き始めました。

校舎の北側なので他の場所より少し遅く咲きます。

12日月曜日の給食にも出たアシタバも食べられるくらい大きくなってきました。

カタクリのつぼみも大きくなりました。

いろいろな花が一斉に咲き始めました。

学校の北側にあるアンズは満開です。

豊ヶ丘小学校はアンズの木がとても多い学校です。

同じく北側の車道脇のレンギョウとユキヤナギも咲き始めました。

校舎の北側なので他の場所より少し遅く咲きます。

12日月曜日の給食にも出たアシタバも食べられるくらい大きくなってきました。

カタクリのつぼみも大きくなりました。

都会のキツツキのドラミング

3月13日、朝。大型のキツツキのアオゲラがドラミングをしていました。

アオ=緑色 ゲラ=キツツキ の名の通り、緑色のキツツキです。

普通、山地の森林で多く見られる鳥ですが、この辺りにも生息しています。

高速で木の幹をたたくドラミングは、縄張り宣言したり、メスを呼んだりするために使うと言われています。

ドラミングの音が甲高く、木ではなく缶からをたたいているような音でした。

電柱の上のキャップのような金属部分をたたいているのが見えました。

確かに木をたたくより大きな音が響き渡ります。

よく考えたものです。

逆光なので色が分かりません こちらは、平成29年6月に撮影したもの

アオ=緑色 ゲラ=キツツキ の名の通り、緑色のキツツキです。

普通、山地の森林で多く見られる鳥ですが、この辺りにも生息しています。

高速で木の幹をたたくドラミングは、縄張り宣言したり、メスを呼んだりするために使うと言われています。

ドラミングの音が甲高く、木ではなく缶からをたたいているような音でした。

電柱の上のキャップのような金属部分をたたいているのが見えました。

確かに木をたたくより大きな音が響き渡ります。

よく考えたものです。

逆光なので色が分かりません こちらは、平成29年6月に撮影したもの

キンクロハジロが来ています

プールにキンクロハジロが来ています。

12月1日に来た時と違い、きれいな冬羽になっています。

12月1日の項目と比較してください。

キンクロハジロの名前の通り、目が金色、頭が黒い羽白(カモの一属)です。

となりの地味な方はメスです。

鳥類ではオスがきれいで目立ちメスが地味な色の種が多くあります。

2羽は、つがいでしょう。オシドリ夫婦と呼ばれるくらい、カモ類は夫婦仲よく、いつも一緒にいます。

12月1日に来た時と違い、きれいな冬羽になっています。

12月1日の項目と比較してください。

キンクロハジロの名前の通り、目が金色、頭が黒い羽白(カモの一属)です。

となりの地味な方はメスです。

鳥類ではオスがきれいで目立ちメスが地味な色の種が多くあります。

2羽は、つがいでしょう。オシドリ夫婦と呼ばれるくらい、カモ類は夫婦仲よく、いつも一緒にいます。

シュンラン咲きました

3月9日、シュンランが咲いているのを見つけました。

昨年は3月19日、一昨年と3年前は3月12日に確認しています。

絶滅危惧種のオカタツナミソウの葉も出ていました。

ナズナやオオイヌノフグリも咲いています。

今年の冬は寒かったので、春が来るのが遅れるかと思いきや、例年通りのペースで春が近づいているようです。

シュンラン オカタツナミソウ

学校林に見に来てください。ご案内いたしますので職員室にお声かけください。

昨年は3月19日、一昨年と3年前は3月12日に確認しています。

絶滅危惧種のオカタツナミソウの葉も出ていました。

ナズナやオオイヌノフグリも咲いています。

今年の冬は寒かったので、春が来るのが遅れるかと思いきや、例年通りのペースで春が近づいているようです。

シュンラン オカタツナミソウ

学校林に見に来てください。ご案内いたしますので職員室にお声かけください。

再び川が出現

3月9日未明、大雨が降る嵐となりました。

上之根大通り、青木葉通りの豊ヶ丘小学校交差点の近くに

学校林から滝のように水が流れ落ちています。

学校林に行ってみると、2段作られているU字溝から水があふれだして

下の道路に流れ落ちていました。

これでは、水や土が流れ出て、とてもよくない状況です。下の歩道が危険です。

今後の学校林整備作業で、U字溝をきれいにする必要があります。

多様腫ゾーンの谷の部分に川が出現していました。

谷の地形は、このようにしてできていくのですね。

上之根大通り、青木葉通りの豊ヶ丘小学校交差点の近くに

学校林から滝のように水が流れ落ちています。

学校林に行ってみると、2段作られているU字溝から水があふれだして

下の道路に流れ落ちていました。

これでは、水や土が流れ出て、とてもよくない状況です。下の歩道が危険です。

今後の学校林整備作業で、U字溝をきれいにする必要があります。

多様腫ゾーンの谷の部分に川が出現していました。

谷の地形は、このようにしてできていくのですね。

啓蟄

春の嵐になって気温も上昇した3月5日。

午後から結露がひどく窓がくもりました。

夜、ケコ、ケコ、ケコとビオトープの周りのあちらこちらでカエルの鳴き声がし始めました。

数日前まで冬眠していたはずなのに、目を覚まして、互いに連絡を取り合っているようです。

早くも1匹、ビオトープに到着していました。

次の日、3月6日は啓蟄です。一気に気温が下がりました。

ビオトープにカエルはいませんでした。

午前中陽が差して気温が上がりました。

10匹ぐらいのカエルがビオトープに集まりました。

産卵したカエルも1匹いました。

3月7日も、朝、気温が下がりましたが、陽が差した午前中には20匹程度ビオトープに集まっています。

交尾をしているカエルも見かけるようになりました。

これから、卵塊も増えるでしょう。

もう少し暖かくなればいいのですが。また気温が下がってきているので心配です。

啓蟄に出てきたアズマヒキガエル 卵塊

午後から結露がひどく窓がくもりました。

夜、ケコ、ケコ、ケコとビオトープの周りのあちらこちらでカエルの鳴き声がし始めました。

数日前まで冬眠していたはずなのに、目を覚まして、互いに連絡を取り合っているようです。

早くも1匹、ビオトープに到着していました。

次の日、3月6日は啓蟄です。一気に気温が下がりました。

ビオトープにカエルはいませんでした。

午前中陽が差して気温が上がりました。

10匹ぐらいのカエルがビオトープに集まりました。

産卵したカエルも1匹いました。

3月7日も、朝、気温が下がりましたが、陽が差した午前中には20匹程度ビオトープに集まっています。

交尾をしているカエルも見かけるようになりました。

これから、卵塊も増えるでしょう。

もう少し暖かくなればいいのですが。また気温が下がってきているので心配です。

啓蟄に出てきたアズマヒキガエル 卵塊

☆ 連絡・手続き等

服務事故防止ポスター

豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

☆ 学習支援コーナー

●学習支援サイトのリンク集

NHK for School

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)

☆ カウンター

1

4

2

9

3

8

0