文字

背景

行間

日々の様子

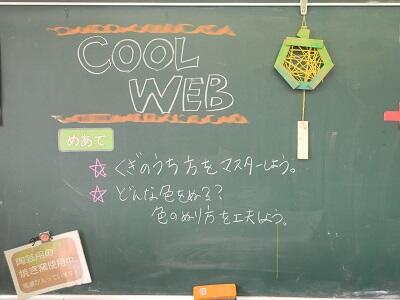

3年生 図工「COOL WEB」

3年生の図工の時間。

図工室から「トントン」と途切れることなく金づちを叩く音が聞こえてきました。

図工の技量を上げるねらいを兼ねて、くぎを打つ工作をしようという内容です。

玄能(かなづち)の平らな面と丸い面の打ち方の違いなども教えてもらい、いさ6角形に板切れを打ち付けていきます。

さぁて、上手に打てているかな(^^)。

形ができてきた人は、色も付けていきます。

とても集中して取り組んでいた3年生でした。

図工室から出て2階に上がろうとすると、隣のクラスが取り組んだ作品が階段に飾ってありました。

2年生に比べ、3年生になると使用する道具が広がっていきますね。

2年生 まちたんけん

2年生の生活科のビックイベント。

「まちたんけん」の学習が佳境に入ってきました。

今日と明日は、グループごとに自分たちが興味をもった町の施設に行き、見学やインタビューを行ってきます。

これまでプレとして近隣の施設に行って、インタビューとはなんぞや?から、実際のやり方なども学んできたので、いよいよそれを自分事として実践するときです。

班ごとに教員やボランティアの保護者の皆様についていっていただき、それぞれの目的地に向かいます。

私も人員として小山商店さんに行くグループに付き添いました。

行きはスムースで、開店15分前にはお店に到着。

開店を待ちます。

開店と同時に店内に入らせていただき、社長さんに案内をしていただきました。

入口入って最初のゾーンは日本酒の棚。ものすごい種類のお酒が置いてあります。

バックヤードも案内してくださいました。

やや低い10℃の温度で保管してある冷蔵室。

さらに低い-5℃で保管してある冷蔵室。

その寒さに子供たちも大喜び。

もちろんお菓子コーナーでは足が止まります(笑)。

最後に駐車場に行って、質問タイムになりました。

その駐車場の脇に、小さな堀があって金魚が泳いでいます。

そこになぜかみんな引き込まれます(-_-;)。

小山商店さんは大正3年創業で、110年も続いている酒屋です。

多い時は一日で1000名くらいの来店者があるそうです。

最後に、社長さんのご厚意で、甘酒を一口だけ頂きました。

苦手な人もいましたが、初めて飲んで「おいしい!」と目を丸くする人も(^^)。

とっても中身の濃いまちたんけんでした。

帰りはちょっと気分が散逸気味でしたが、この部分は回数を重ねていきながら今後に学んでいく課題ですね。

さて、見てきたこと、聞いてきたことを、しっかりとまとめてくださいね。

見学をお引き受けいただきました小山商店様、ボランティアの付き添いをお申し出頂いた保護者の皆様、誠にありがとうございました。感謝申し上げます。

ロングたてわり と パトロール

昨日の昼休みから5時間目にかけて、ロングたてわりがありました。

月一で活動しているたてわり班。異学年交流ですね。

1年生から6年生までがランダムに属するグループで、年間通して活動をします。

10月は、ロングたてわりと称して、時間を長めにとってたてわり班で遊びます。

校庭、大谷戸公園、桜ケ丘公園など、各グループで希望した場所に行って、決めた遊びを行うというものです。

一番遠くの桜ヶ丘公園の里山クラブのところまで行く2つの班と一緒に行動しました。

6年生がとてもしっかりと低学年の子供たちの面倒を見ていて感心しました。

話は逸れますが、ここのところの低学年に時折散見される子供の様子ですが、

叱られているのに、ふざけた言葉で返してくる人。

「やりたくない」と言って集団活動に参加しない人。

そんな場面を目にすることがあります。

ご家庭ではどうでしょうか。

6年生は優しく対応してくれていました。6年生の皆さん、ありがとう。

連光寺2丁目の通学路で出没した不審者対応で、警察署や教育委員会、地域学校協働本部(保護者)とも連携して、朝のパトロールを行っています。

夏前は向の岡でも行いました。

地域で協力して目を光らせることで、その行動で、未然防止をしたいと思います。

ご協力いただいています皆様、ありがとうございます。

警視庁から自転車の乗り方についての周知

来春の4月から、道路交通法が改正となり、自転車乗車に置いてのルールが厳罰化されます。

ヘルメット着用、左側通行、歩道走行禁止、一時停止、車両整備など、これまで以上に配慮が必要です。

自転車は、歩行者ではなく、軽車両なのです。車両としての走行意識が必要です。

ご家族でお子さんと一緒にぜひご一読くださり、安全な自転車乗車を心がけてください。

自分の命を守ることは、周りの安全を守ることにもつながるのですから。

5年生 図工「きらめく水のある場所は?」

朝、昇降口で5年生と話していて、図工でガラスを用いた陶芸を行うことを聞きました。

というわけで、3,4時間目にちょっと覗いてみました。

素焼きの箱庭がすでに完成しており、その水辺にする予定の部分に今日はガラスの破片を入れていっていました。

再び窯に入れて、このガラスを溶かすことで、水辺のような形にする作業です。

これ、一度はやってみたいですよね。

題名も「きらめく水のある場所は?」ということで、気持ちも上がります!(^^)!。

今年は展覧会ではありませんが、出来上がりが楽しみです。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法