校長の独り言

開花宣言

上高根沢小学校、桜の開花宣言いたします。

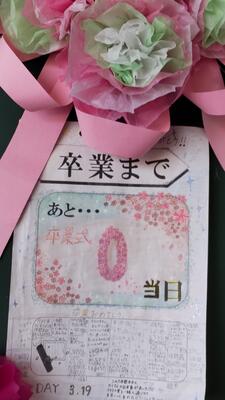

卒業おめでとう

いよいよ卒業の朝を迎えました。

まだ、卒業生の姿はありません。保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。

本日の胸花は、桜の花をモチーフにしました。

コサージュや髪飾りにもアレンジできますので、是非、ご活用ください。

卒業まであと1日

楽しい思い出たくさん作れましたか。満開の桜の下で笑顔いっぱいの6年生。1年前の4月8日に撮った写真です。

4年生、5年生のおかげで、教室、体育館の準備も整いました。

令和2年学校だより第13号

開花ももうすぐでしょうか

校庭南側の桜の木です。開花も間近となりました。

卒業まであと2日

先日、6年生の皆さんが彩色してくださったビオトープの看板が完成しました。

桜、さくら、サクラ

東京は14日に桜の開花宣言が出されましたが、上高根沢小学校の桜のつぼみも日ごとに大きくなっています。

15年以上前のこと、当時の上高根沢小学校6年生が卒業記念樹として桜の木を植樹したそうですが、そののうちの1本が枯れてしまったというお話を伺いました。早速、以前植樹されたと思われる場所に植樹しました。

卒業まであと3日

この教室で給食をいただくのもあと2日となりました。

卒業まであと4日

本日は、卒業式の予行練習です。証書授与の前後に、きちんと目を合わせ、礼や所作の全てがとても素晴らしかったです。厳粛な卒業式を迎えられそうです。

卒業まであと6日

今日は、6年生が、放送室、家庭科室、昇降口の清掃や校庭ビオトープの看板作りのボランティア活動をしてくれました。教室にあるすべての荷物を運び出して床掃除、手際よく清掃作業を進めていきます。すべてのくつ箱の中も水雑巾できれいに拭き掃除、家庭科室のシンクもピカピカです。

6年生の皆さん、ありがとうございました。

卒業式まであと9日

今週の給食の時間は「6年生インタビュー」を放送しています。6年間の一番の思い出や在校生へのメッセージを語っています。明日はどんな話が聞けるでしょうか。

卒業まであと11日

ドリームマップを作成しています。「夢はかなえるもの」完成が待ち遠しいです。

卒業まであと12日

音楽の授業です。雅楽の旋律を聴き取っています。何か違いに気づいたかな?

生活科もいよいよまとめの時期です

1・2年生の生活科の学習もまとめの時期を迎えています。1年生の廊下には1年間のアサガオの観察の様子が掲示されています。2年生は、自分の今までの成長をまとめた成長記録を展示しています。明日は生活科の発表会をします。本来でしたら学年末PTAで保護者の皆様にご覧いただくはずでした。発表会の様子につきましてはHPでお知らせいたします。

卒業まであと13日

国語の授業です。将来どんな自分でありたいか、プレゼンテーションのための発表原稿を作成しています。各自がタブレット上に作成したメモについて発表しています。今まではホワイトボードや模造紙、黒板に一人一人が発表内容を記入していましたが、タブレットがあればクラス全員分をこのように一斉に表示できます。タップすることで一人一人の内容を提示することもできます。

朝の活動クリーングリーンタイム後には、下級生に「手洗いは30秒だよ」と声をかけていた6年生。

本日から卒業式前日まで、ちょっとだけ、6年生の様子をお伝えします。

6年生を送る会準備

26日(金)の「6年生を送る会」のための準備を、4・5年生で行いました。輪飾りは1・2年生が、花は3年生が看板は4年生が準備しました。5年生は司会進行や送る会全般の準備をしています。6年生の卒業をお祝いするとともにお世話になったことへの感謝の気持ちを皆で表したいと思います。

卒業式まで、18日となってしまいました。

令和2年学校だより第12号

正面玄関

本日、2月5日は「笑顔の日」です。社会を明るくする活動を行っているボランティア団体の有志が制定したそうで、 「に(2)こ(5)にこ」と読む語呂合わせから、にこにこといつも笑顔でいようという日としたそうです。

笑顔になることで脳が刺激され、免疫力を高めるホルモンが分泌されたり、笑うことで自律神経が整えられたりするとも言われています。笑顔でいるということは、心も体も健康的になれるというところでしょうか。

マスクの影響でしょうか。笑うことがすくなくなっているかもしれません。反省です。

正面玄関に「お雛様」を飾りました。見ているこちらも、つい笑顔になってしまいます。

初午メニュー

今日の給食は、初午メニューの「しもつかれ」。しもつかれには、食べ物を粗末にしないという昔の人の知恵が詰まっているんですね。

今日の「献立一口メモ」で紹介されていました。貯蔵しておいた大根と人参、お正月に身を食べて残った鮭の頭、節分にまいた大豆の残り、お酒を絞った後に出る酒粕、一つ一つの材料を味わって食べました。残さず食べている子がたくさんいました。

節分に寄せて

節分は、名前の通り「季節を分ける」ということを意味している言葉です。 「立春」「立夏」「立秋」「立冬」は季節の始まりの日であるため、それぞれの前日は季節の変わり目にあたる「節分」でした。しかしいつのまにかこの考えが、「立春の前日」の「節分」の日だけが強まり、現在の「節分」となったようです。

節分が「2日」になるのは1897(明治30)年2月2日以来124年ぶりのことです。

節分は季節を分ける日で、みんなが健康で幸せに過ごせるように願って、悪いものを追い出す日と考えられました。

豆まきにかかせない「鬼」は、悪いもののことと説明すれば、小さな子供でも理解しやすくなるかもしれないということでの「鬼」さんなのでしょうか。

「鬼」というとどうしても「泣いた赤鬼」を思い出してしまい、悪いものとは思えません。

2日の給食の時間に、「鬼」が各教室をまわりました。

みんなが健康で幸せに過ごせますように。