文字

背景

行間

活動の様子(R4)

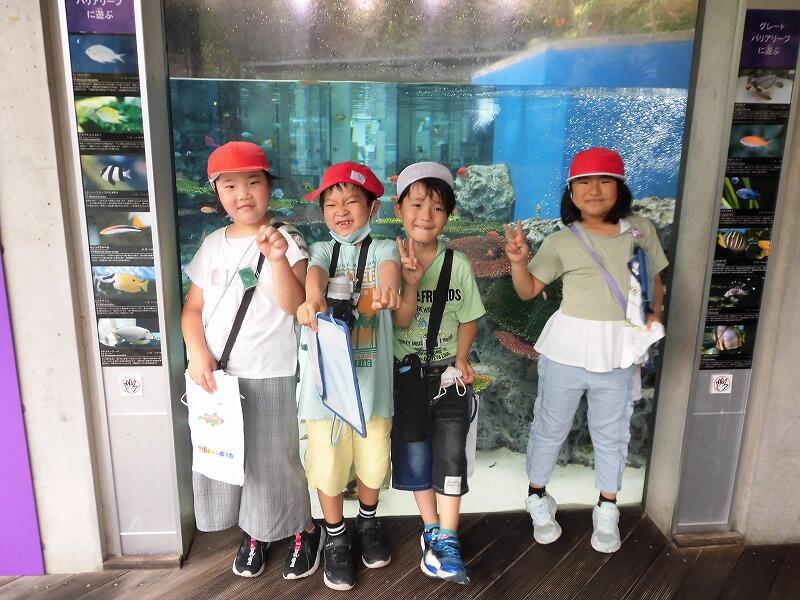

校外学習(2年生)

今日は、2年生の4・5組が校外学習でなかがわ水遊園に行ってきました。子どもたちは、実際に見たり体験したりして、楽しく学ぶことができました。

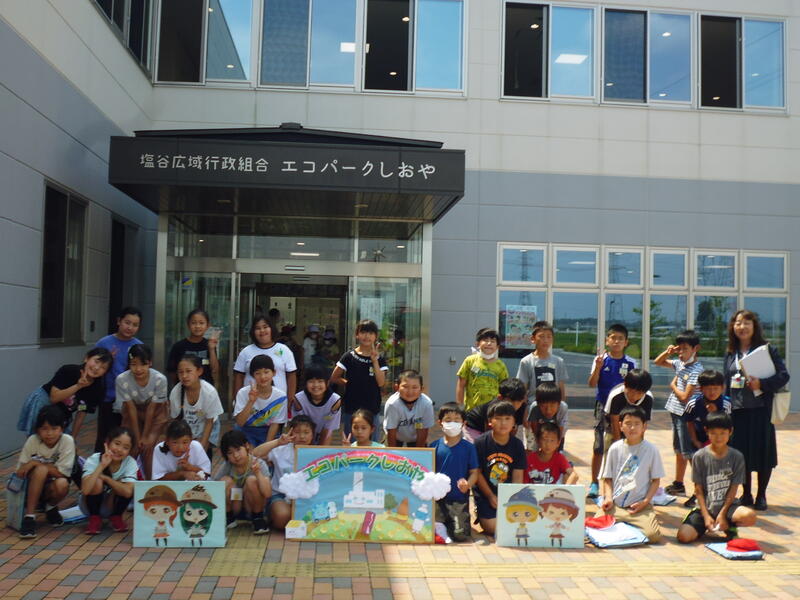

校外学習(4年生)

6月20日(月)に4年1・2組、6月21日(火)に4年3・4組が、社会科の校外学習で、エコパークしおや、さくら市浄水場に行ってきました。ごみ処理の仕組みや水をきれいにする工夫などについて、学ぶことができました。

きゅうりの収穫(3年生)

3年生が、きゅうりを収穫しました。大きなきゅうりを、たくさん収穫することができました。

幸せづくりのお手伝い(54)(55)

2年生の様子

今日、2年生の1・2・3組は、校外学習でなかがわ水遊園に行ってきました。

トンネル型水槽「アクアコリドール」です。

周囲には、ピラルクーをはじめとするアマゾン川の魚がいっぱいで、子どもたちはその迫力に驚いていました。

ドクターフィッシュ水槽では、集まってくる魚とのふれあいを楽しんでいました。

子どもたちは、ルールを守って館内を見学することができました。

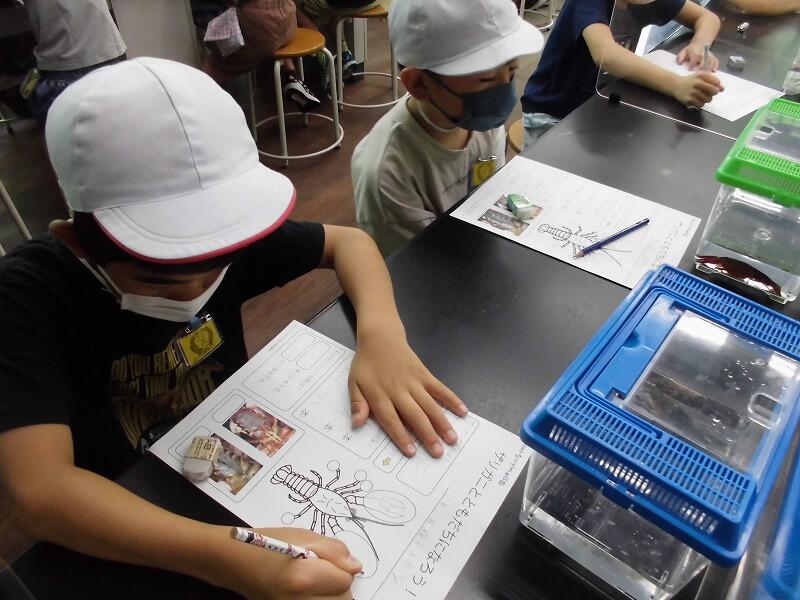

クラスごとに順番で「ザリガニと友だちになろう」という活動をしました。

ザリガニについてのクイズをしたり、ザリガニのつかみ方を教わったりと、今まで知らなかったことを知って、子どもたちは興味深く活動していました。

天候にも恵まれ、子どもたちは元気に活動することができました。

保護者の皆様には、準備物等大変お世話になりました。ありがとうございました。

体育の授業です。水温も上がり、プールで活動することができるようになりました。

低学年の体育では「水遊び」として、水に慣れ、浮いたりもぐったりする活動をし、中学年での泳ぐ活動へとつなげていきます。

子どもたちは、浅い方のプールで、元気いっぱい、楽しく活動していました。

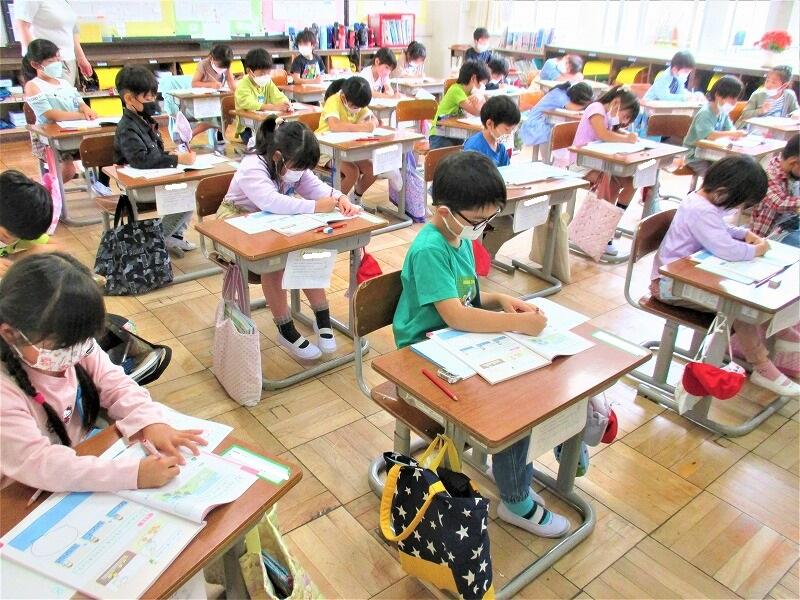

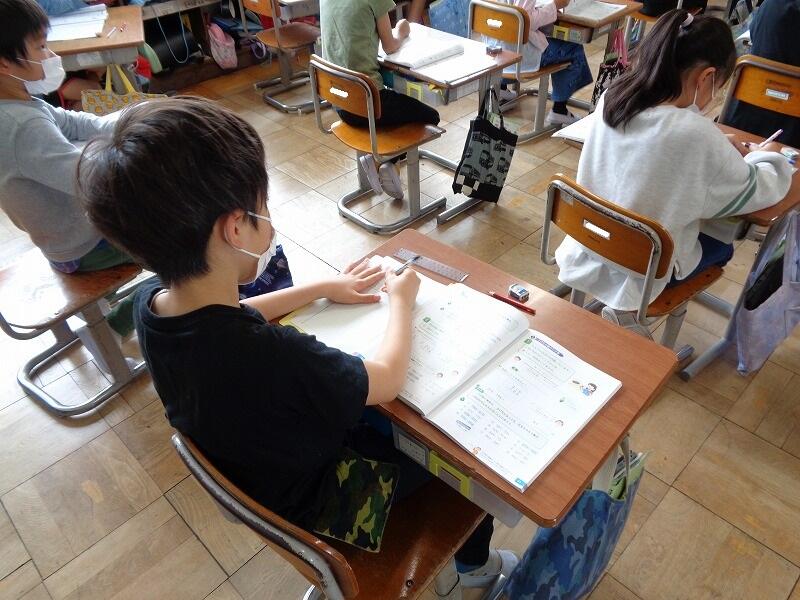

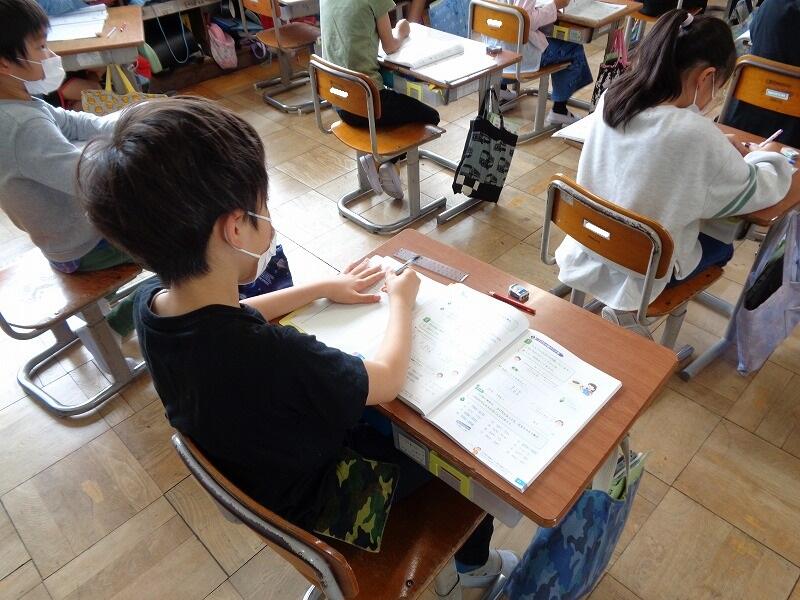

算数の「100より大きい数をしらべよう」の授業です。「10を14こあつめた数はなんでしょう」「230は10を何こあつめた数でしょう」といった課題に取り組んでいます。

10を単位として数を考えることで、「120+50」のような問題がわかるようになり、後の学年では、「一億より百万小さい数はいくつか」のような大きな数の扱いにもつながっていきます。

幸せづくりのお手伝い(51)(52)(53)

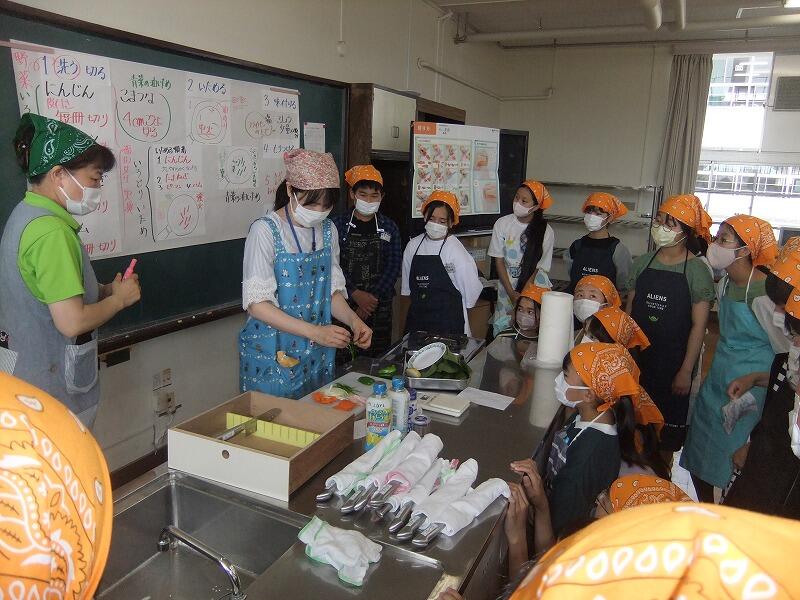

6年生の様子(調理実習)

今日は、6年3組が調理実習をしました。

最初に、栄養教諭から、野菜の切り方について教えてもらいました。子どもたちは真剣に聞いていました。

それから、グループに分かれて調理をしました。教わったとおり、慎重に野菜を刻んでいきます。

今日のメニューは、小松菜の油炒めと、いろどり炒め(にんじん・ピーマン・玉ねぎ・ハムを炒めたもの)です。

火加減に注意して調理することや、火の通りにくい食材から先に調理することなどを学びます。

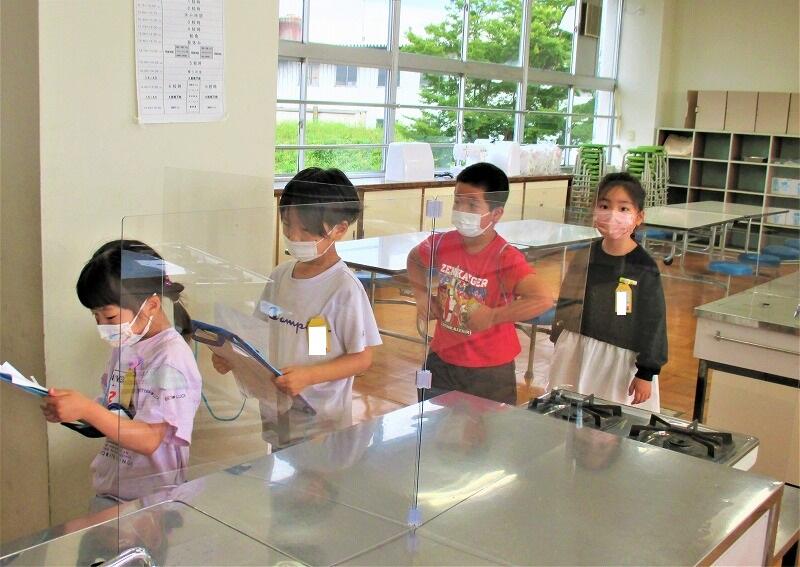

家庭科は、小学5年生から始まる教科です。しかし、新型コロナウイルス感染症対策のため、本校では調理実習をしばらく実施しておらず、今年度は2年ぶりの調理実習となりました。

6年生にとっては、今回が初めての調理実習です。野菜炒めは最初の調理実習としてはやや高度ですが、子どもたちはお互いに協力し、目を輝かせて活動していました。

試食は、テーブル内をアクリル板で仕切って行いました。

子どもたちは、自分たちが作った野菜炒めを楽しく食べていました。普段、野菜があまり好きでない子も、友達と一緒に作った料理はおいしく食べることができました。

保護者の皆様には、準備物等、大変お世話になりました。

幸せづくりのお手伝い(49)(50)

1年生の様子(校外学習)

今日は、1年生の校外学習があり、バスで鬼怒グリーンパークに行きました。

始めに、アスレチックで遊びました。

その後、グループごとに、そりすべりをしたり、虫探しをしたりと、いろいろな活動をしました。

今日の活動に先立ち、1年生の子どもたちは、グループでどんな遊びをするか相談し、計画を立てていました。

幸い天候にも恵まれ、子どもたちは初夏の陽気の中、自然の中、仲良く元気に活動することができました。

おうちの方には、準備物等、大変お世話になりました。

また、引率ボランティアの方にも、安全に活動するため見守っていただき、大変お世話になりました。

調理実習をしました(5年生)

5年生の2クラスが、1・2校時、3・4校時に分かれて、家庭科の調理実習を行いました。

グループで協力して「ゆで野菜サラダ」を作りました。事前に包丁やガスコンロ等の調理器具の使い方などの安全面、衛生面について学習して、今日の実習に臨みました。自分たちで作ったオーロラソースをかけてどの班もおいしいゆで野菜サラダができ上がりました。

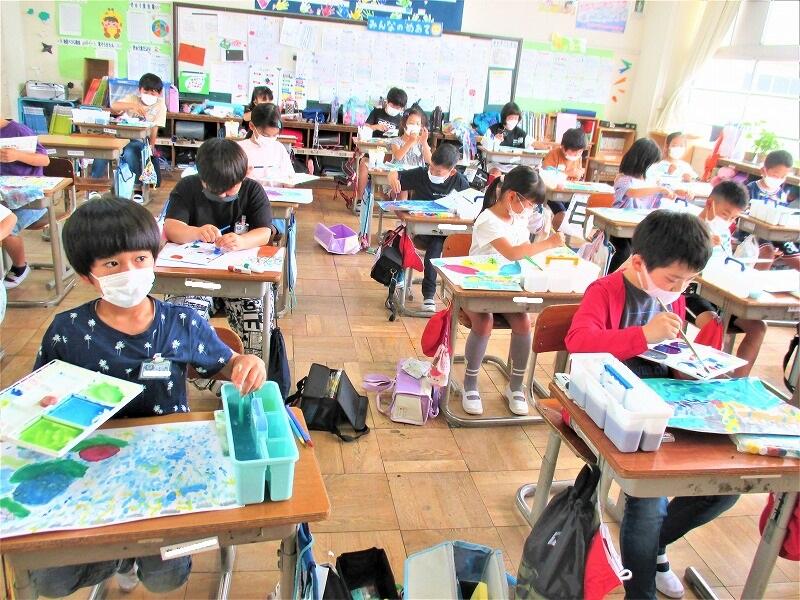

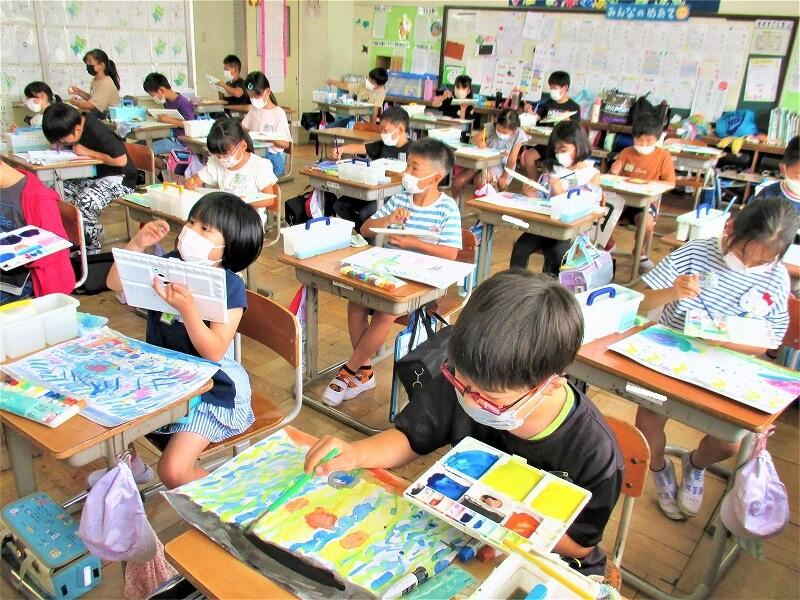

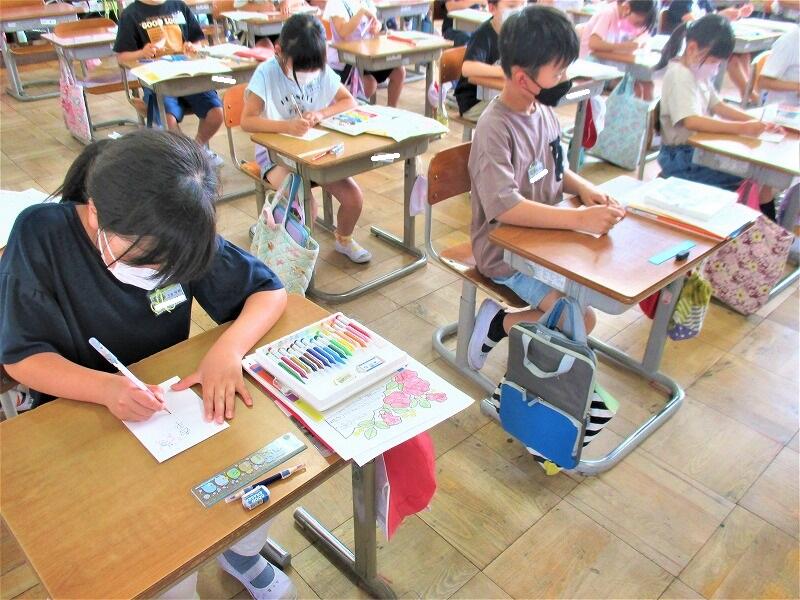

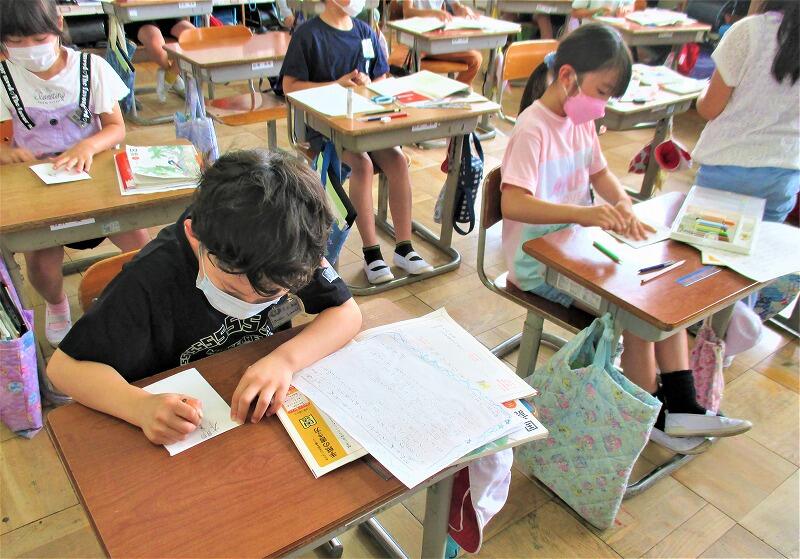

3年生の様子

今日の3年生の授業の様子です。

図工の「わたしの6月の絵」の学習です。自分なりの「6月」のイメージを考えて、絵に表現していきます。

子どもたちは、色や描き方を工夫して、水彩絵の具で着色していました。

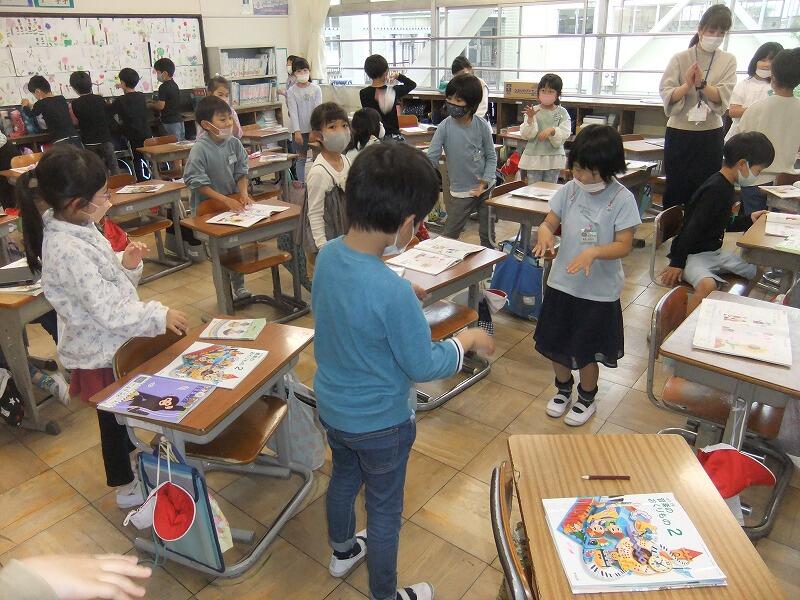

音楽の「茶つみ」の授業です。メロディーの中で同じリズムが繰り返される面白さを感じ取って歌います。

この授業では、リズムを感じ取るために、曲に合わせて手合わせ遊びをし、その様子をクロームブックで撮影して、自分で見直しています。

国語の「気もちをこめて『来てください』」の学習です。学校行事に誰かを招待する手紙を書くという活動です。手紙の書き方や、封筒の使い方を学びます。

子どもたちは、時候のあいさつを考え、丁寧に手紙を清書していました。

授業参観は、7月6日(水)の予定です。どうぞ、お子さんの様子を見にお越しください。

幸せづくりのお手伝い(48)

体育の授業(水遊び・水泳)

今週から水泳の授業がスタートし、今日は1年生~5年生が体育の授業でプールに入りました。感染症対策をしながら実施しています。子どもたちのとてもいい笑顔を見ることができました。

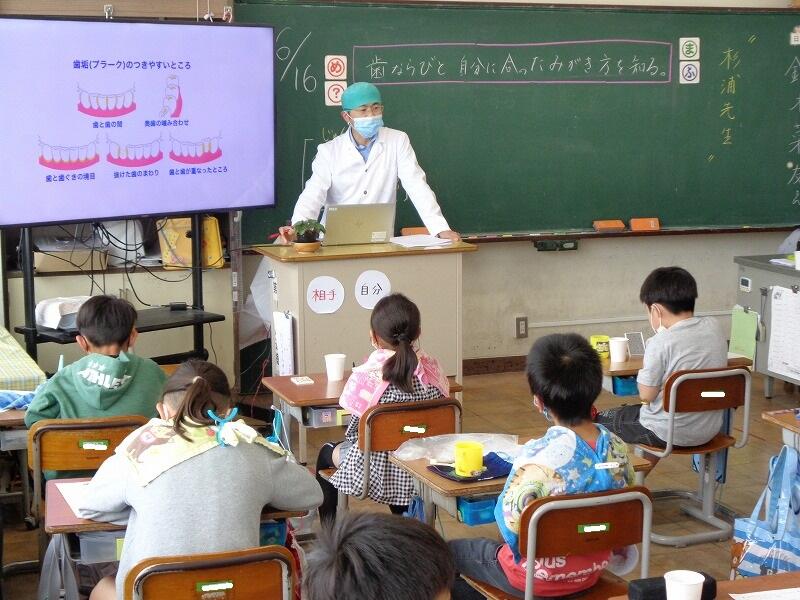

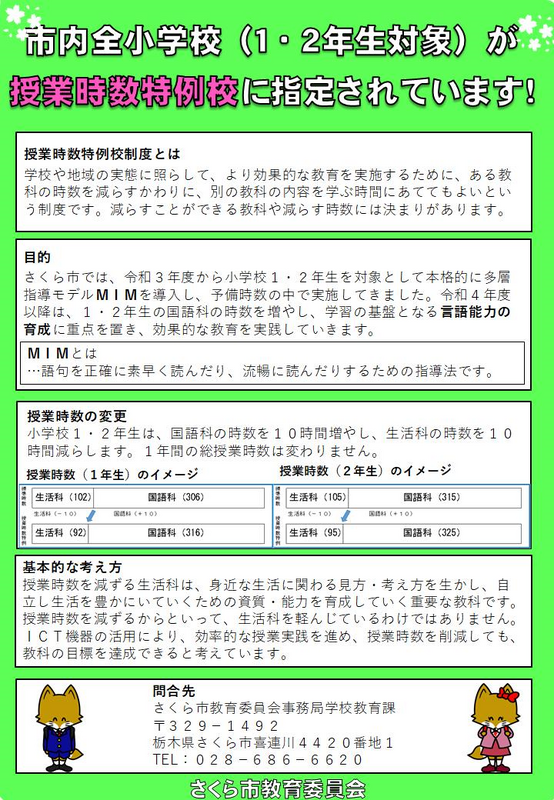

歯の健康教室

本日、学校歯科医の杉浦先生と歯科衛生士さんが来校し、歯の健康教室が開かれ、2年生と4年生が、歯の健康を守ることについて学びました。

歯が生え替わり、乳歯と永久歯が混在する今は、丈夫な永久歯を作る大切な時期ですが、磨きにくく、虫歯ができがちな時期でもあります。

染色液を使って歯垢に着色し、鏡で確認すると、磨き残しがピンク色にはっきりと見え、子どもたちは、歯の間や根元、かみ合わせなど、いろいろなところに磨き残しがあることに驚いていました。

今、生えてくる永久歯は、これから一生使う大切な歯です。ぜひ、正しい磨き方を身に付けて、健康に過ごしてほしいと思います。

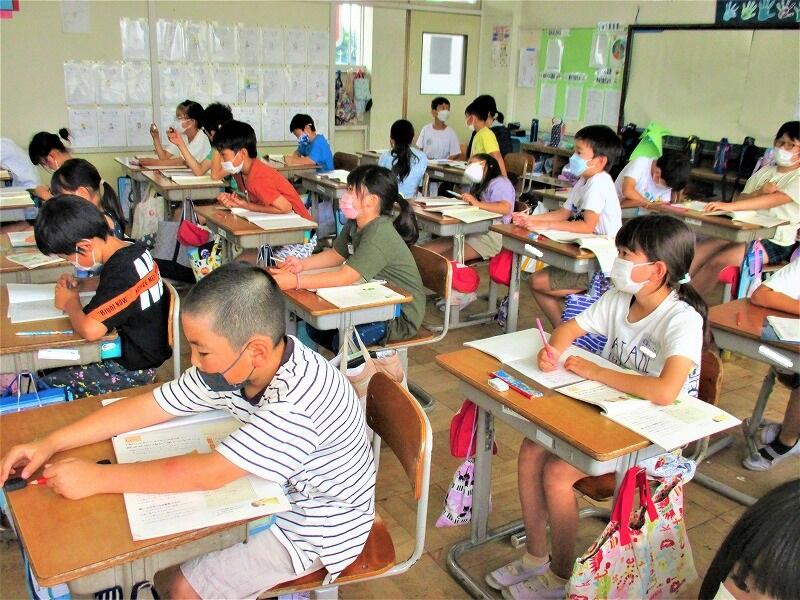

4年生の様子

今日の4年生の授業の様子です。

算数の「角の大きさの表し方を調べよう」の授業です。指定された形の三角形を作図する学習をしています。

3年生まで、長さや時間、水のかさ、重さなどの単位を学習してきました。4年生では、新たに角の大きさについて学習します。分度器を使って正しく角の大きさを測ったり、作図したりできるよう、友だち同士教え合って取り組んでいました。

理科の「電気のはたらき」の授業です。モーターカーキットの組み立てをしています。

3年生の理科では、豆電球を使って、回路が閉じている時に電気が流れて豆電球に明かりが付くことを学習しました。

4年生では、モーターを使って、電流には向きがあることや、直列つなぎと並列つなぎの違いなどについて学習します。

モーターカー実験セットの組み立てには少し複雑な手順もありますが、子どもたちは説明書をよく見て、丁寧に組み立てていました。

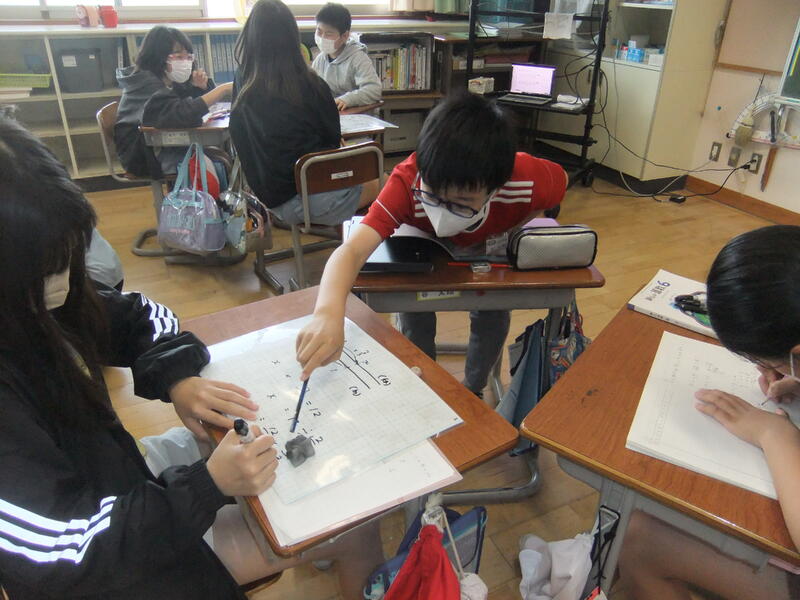

書写の「部分の組み立て方」の授業です。「雨」とあめかんむりで形が違うことから、漢字の上下の組み立てについて学習します。

子どもたちは集中して半紙に向かい、作品を仕上げていました。

社会科の「住みよいくらしをつくる」の授業です。3年生では、さくら市全体の様子や、働く人たちについて学びました。4年生では、普段は意識しにくい、ごみの処理や水の確保などが、生活を支えていることを学びます。

来週、20日(月)と21日(火)には、エコパークしおやとさくら市浄水場での校外学習が予定されています。今日は、その事前指導と、しおりの作成をしていました。子どもたちは、見学で知りたいことなどをまとめ、校外学習を楽しみにしていました。

校外学習(6年生)

昨日は6年1・2組、今日は6年3・4組が、社会科の校外学習で「なす風土記の丘資料館」に行きました。那珂川館では、縄文から古墳時代までの人々の生活の様子を学ぶことができました。湯津上館では、実際に古墳を見学し、子どもたちはその大きさに驚いていました。

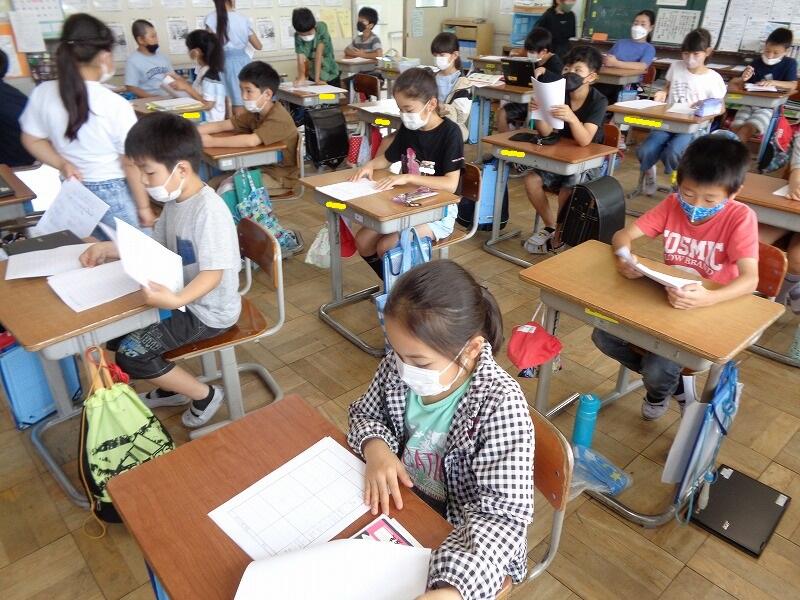

教育相談が始まりました

今日から、教育相談が始まりました。事前アンケートをもとに、児童と担任が話をします。児童の話に耳を傾け、一人一人に寄り添って児童理解に努め、悩みの解決を図ったり、心の成長につながるように支援したりしていきます。

幸せづくりのお手伝い(46)(47)

引渡訓練を行いました

本日、全校生を対象に引渡訓練を行いました。駐車場の混雑緩和や人の密を避けるために、低学年・中学年・高学年を20分おきに時間を区切り、引き渡しを行いました。

保護者の皆様のご協力のおかげで、時間内に全員の引き渡しが終わりました。お忙しい中、ご都合をつけて引渡訓練にご参加いただき、ありがとうございました。

幸せづくりのお手伝い(43)(44)(45)

朝の活動で「読み聞かせ」を実施しました

今年度2回目の読み聞かせを実施しました。アリスの会の皆様にお越しいただき、1・2・4年生で行いました。子どもたちは、本の世界に引き込まれ、目を輝かせて聞き入っていました。アリスの会の皆様、ありがとうございました。

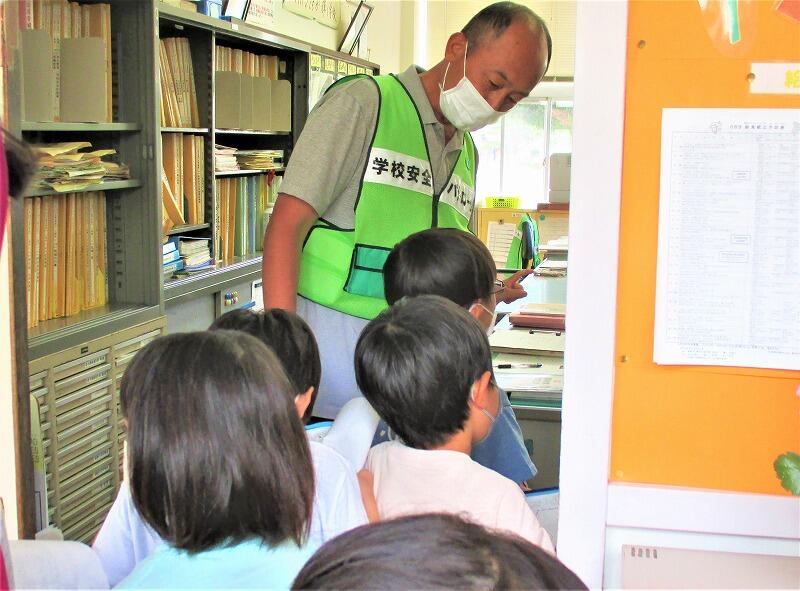

地区別児童会

本日昼休み前に、地区別児童会を実施しました。

地区別児童会は、登下校のマナーや交通安全の指導のために、月に1回程度、地区ごとに集まって行う活動です。

今回は、1年生にとっては初めての地区別児童会となることから、各班の班長が1年生を教室まで迎えに行き、それぞれの会場まで案内しました。

各地区の班長を中心に、これまで交通ルールを守って登校できたかを振り返ったり、正しい道路の横断の仕方を確認したり、担当の先生から話を聞いたりしました。

交通指導員の皆様、保護者の皆様、下校パトロールの皆様には、登下校の交通指導、見守り、旗当番等で大変お世話になっています。感謝申し上げます。今後も、子どもたちの安全のために、ご協力をよろしくお願いします。

5年生の様子(校外学習)

今日は、5年生が校外学習で鬼怒川河川敷に行き、シナダレスズメガヤの抜き取り作業をしました。

最初に、うじいえ自然に親しむ会の方から、安全上の注意や、植物の見分け方について説明していただきました。

今日の活動に先立って、5年生は、うじいえ自然に親しむ会の方の出前授業で、活動の目的などについて教えていただいています。

シナダレスズメガヤは南アフリカ原産で、丈夫で繁殖力が強いことから、かつて緑化や砂防のために人為的に導入された植物です。しかし、繁殖力が強いために、想定を超えて分布を拡大してしまいました。

成長が早く、1m以上の高さにまでなることから、周囲の背の低い植物を駆逐してしまうことが問題になっています。

鬼怒川河川敷には、シルビアシジミという希少なチョウ(栃木県レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類)が生息していますが、その幼虫はミヤコグサという植物だけを食べて育ちます。

ミヤコグサは地を這う植物で、草丈は高くて30cm程度にしかなりません。シナダレスズメガヤが増えると、ミヤコグサが育たなくなり、シルビアシジミも絶滅してしまうおそれがあります。

このため、うじいえ自然に親しむ会では、鬼怒川河川敷の保全地域で定期的にシナダレスズメガヤの抜き取り作業を行っています。

本校の児童も、5年生のチャレンジタイム(総合的な学習の時間)の「環境調査隊出動だ」の一環として協力しています。

子どもたちは、安全に注意して、進んで一生懸命働いていました。

今日の活動を通して、子どもたちは、生物多様性を守ることの大切さを学ぶことができました。うじいえ自然に親しむ会の皆様、本日はご指導いただき、ありがとうございました。

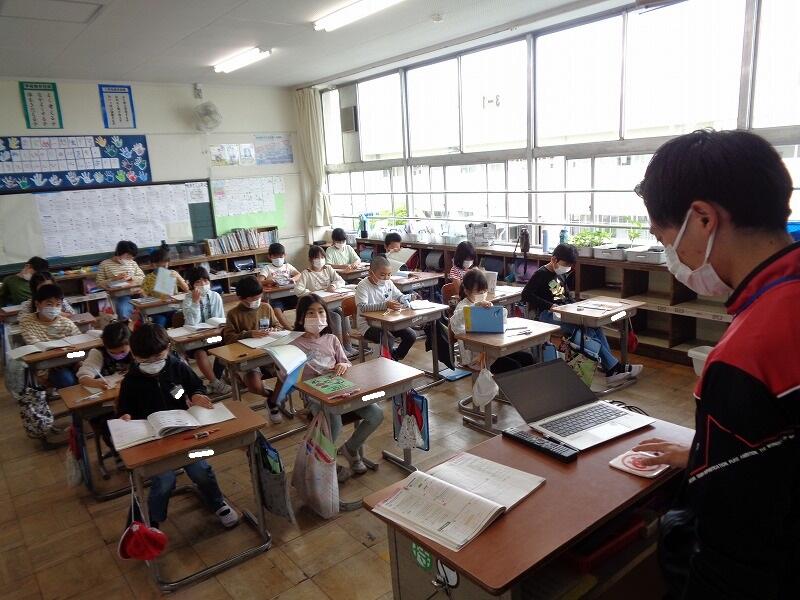

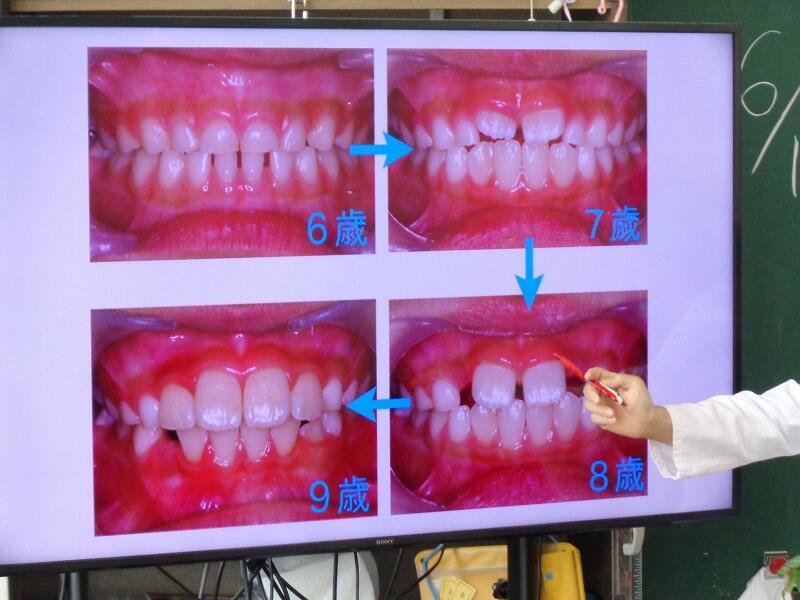

教育実習生の授業2

昨日に引き続き、教育実習生の大学の先生が、授業参観にいらっしゃいました。

1年生の授業です。「きれいな手」という題材の学級活動の授業です。今までの自分の手の洗い方を振り返り、上手な手洗いの方法を学びました。

子どもたちは、実習生の話をよく聞き、積極的に手を挙げて発表していました。正しい手洗いの仕方を学ぶことができたので、実行していきましょう。

幸せづくりのお手伝い(41)(42)

教育実習生の授業

5月23日(月)から、本校に3人の学生が教育実習に来ています。今日は、2人の大学の先生が、授業を見にいらっしゃいました。

1年生の授業です。「てあらいのたいせつさをかんがえよう」というめあての学級活動の授業です。手洗いの実験を行い、しっかり洗えていないところを確認しました。

6年生の算数の授業です。分数のわり算の学習です。自分たちでめあてをつくり、3~4人での学び合いができています。

2人とも本校の卒業生です。子どもたちの様子をしっかり見ながら、落ち着いて授業をしていました。

なかよしタイム

今日は、3校時のなかよし集会に続き、昼休みになかよしタイムを実施しました。

各班の6年生が、屋内・屋外両方の計画を立てていましたが、幸い昼休みには雨が降らず、校庭で実施することができました。

ドッジボールやけいどろ、へびおに、中線踏みなど、班ごとに6年生が計画した遊びをして交流しました。

最後に、「今日、精一杯楽しめた人は手を挙げて」と声を掛けたところ、どの班でもたくさんの手が挙がりました。

なかよし班活動は、昨年度・一昨年度は実施しませんでしたが、今年度は月に一回程度実施していく予定です。

異学年交流を通じて、思いやりの心を育むとともに、ルールを守って遊ぶことや、コミュニケーション能力などを身に付けていってほしいと思います。

なかよし集会

本日、3校時になかよし集会、昼休みになかよしタイムを実施しました。

本校の「なかよし班」は、1~6年生がそれぞれ3・4人ずつ集まって作るグループです。なかよし班活動では、児童会活動の一環として、一緒に集団遊びなどをします。

今日のなかよし集会は、今年度初めてのなかよし班活動でした。1年生を迎える会として、班ごとに各教室に分かれ、自己紹介やレクリエーションをしました。

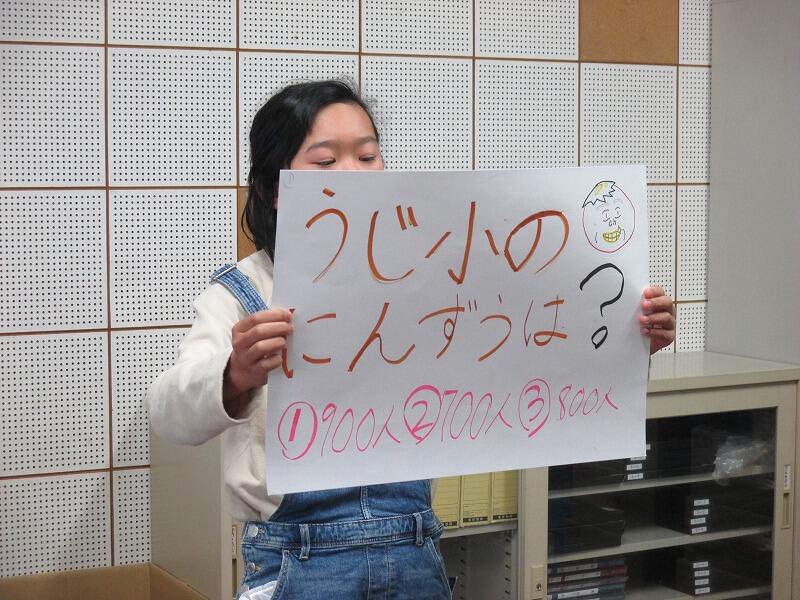

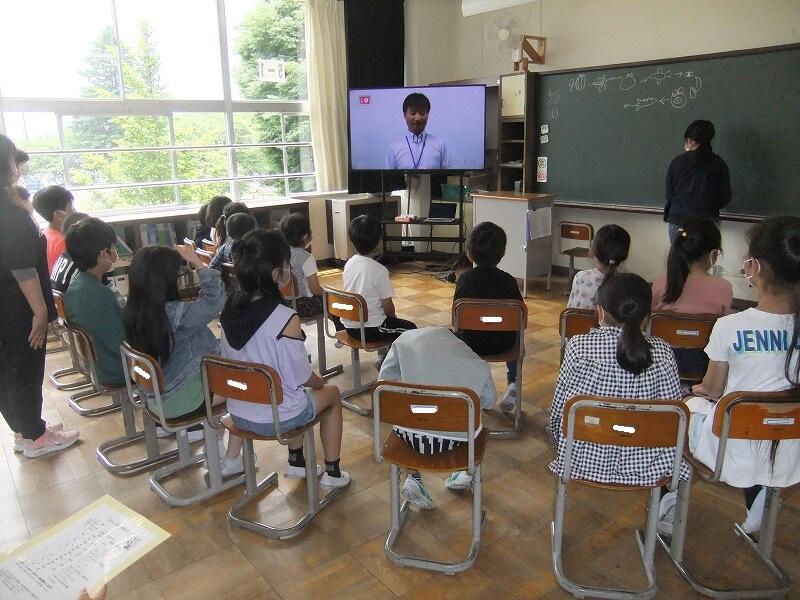

開会式では、企画委員が、1年生に歓迎の気持ちを述べたり、班ごとに行う活動の説明をしたりした後、氏家小学校についてのクイズを出しました。

各班での自己紹介の様子です。

黒板しりとりなどのレクリエーションの様子です。

6年生の班長さんたちが、ルールの説明をしたり、うまく盛り上げたりしていました。

閉会式です。

各班の6年生や、これまで行事の計画を立て、練習してきた企画委員の子どもたちがうまく進行してくれたおかげで、どの教室も盛り上がり、楽しい時間を過ごすことができました。

1年生の様子

今日の1年生の授業の様子です。

図工の授業です。粘土を使って活動しています。粘土にはいろいろな技法がありますが、この「ひもひもねんど」は、細長く伸ばした粘土からイメージを広げ、思いついた形を作っていく活動です。

できあがった作品は、クロームブックで撮影し、ロイロノートで担任の先生に送ります。

算数の「あわせていくつ ふえるといくつ」の学習です。絵を見て、何がどうなったのかを言葉で表しています。クッキーやじゃがいもや金魚という全く違うものであっても、「はじめからあったものがふえる」という観点では全て同じであり、足し算の式で表せることを学びます。

同じく、算数の足し算の学習をしています。足し算の問題を解いて、ロイロノートで答えを共有します。

お互いに、ロイロノートの使い方を教え合って取り組んでいます。

体育の時間です。新体力テストの種目の一つ、シャトルランをしています。体育館の全面を使うため、他の種目とは別の日に行っています。

段々早くなるメロディーに合わせて、線から線まで何回走ることができるかを計測する種目です。数え方が少し複雑なので、6年生が数えてくれています。1年生の子どもたちは、音楽についていけなくなるまで、がんばって走っていました。

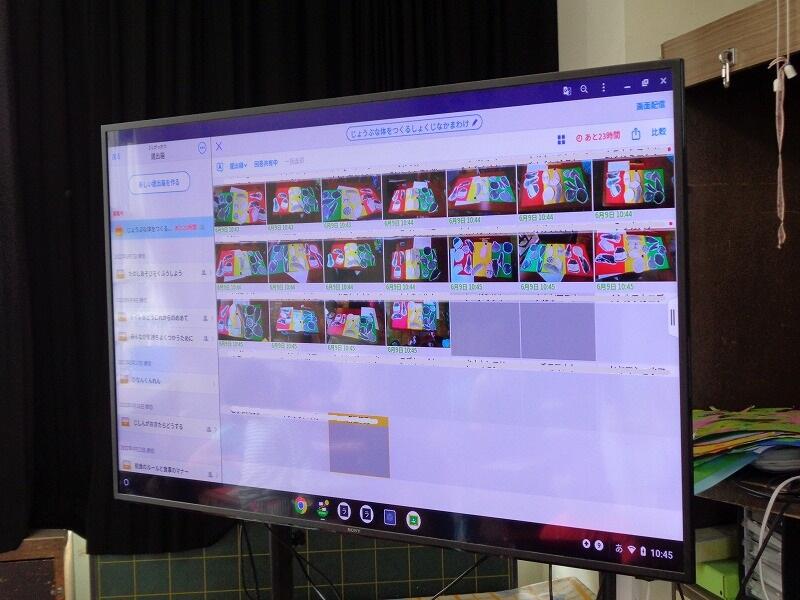

2年生の様子

2年生が、学級活動の時間に「じょうぶな体をつくるしょくじ」の学習をしました。

栄養教諭から、健康な体を作るためには赤・黄・緑の3つの食品群をバランスよく食べることが大切だということを学びました。

どの食品がどのグループに入るのか、友だちと相談して仲間分けしていきます。

仲間分けできたら、クロームブックで写真を撮って、ロイロノートで友達と考えを共有します。2年生も、自分の力でICTを活用することができています。

正解を確認して、学習の振り返りをします。

2年生の子どもたちは、最後まで興味をもって学習に取り組むことができました。

これからぐんぐん成長する2年生です。今日の学習で、いろいろなものをバランスよく食べることのよさがわかったと思います。ますます健康に成長していってほしいです。

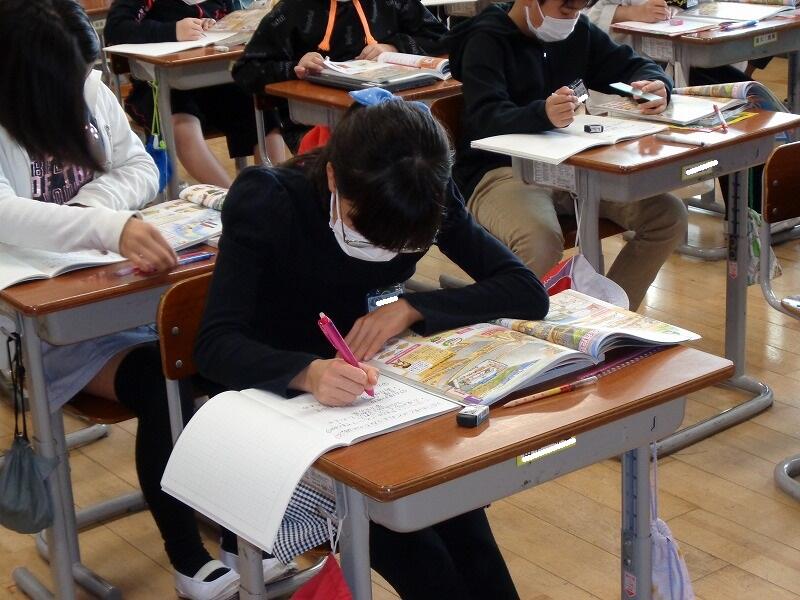

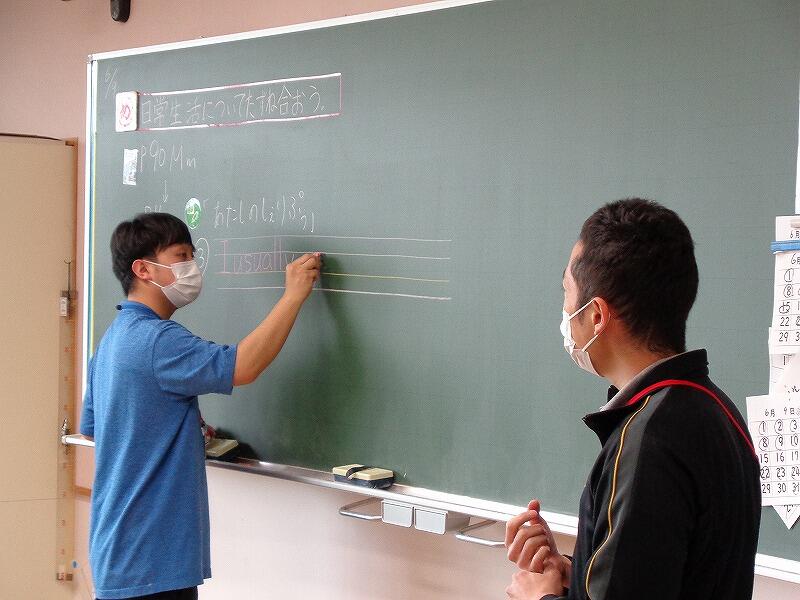

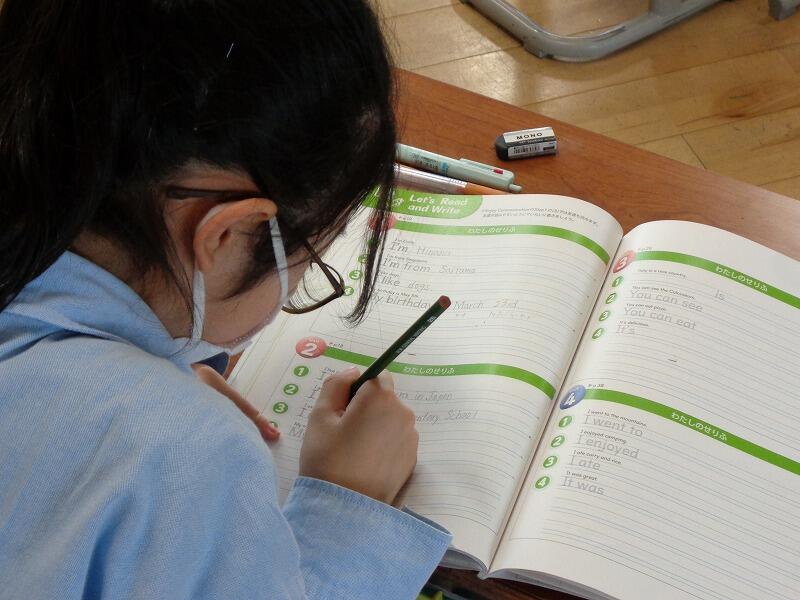

6年生の様子

今日の6年生の授業の様子です。

社会の授業です。先日の縄文時代・弥生時代から少し時代が進んで、古墳時代について学習しています。

小さなむらが大きなくにへと統一されていく時代を扱います。

音楽の授業です。「短調のひびき」という学習です。視聴覚教材を鑑賞して、長調と短調の響きの違いを感じたり、歌ったり、演奏したりします。

中学年では、ハ長調の楽譜を見て歌ったり演奏したりしてきました。高学年では、ハ長調に加え、イ短調の曲を取り扱います。

外国語の授業です。「日常生活についてたずね合おう」という活動をしています。英語の話型を使ったコミュニケーションは、中学年までの外国語活動でも行ってきました。高学年の外国語では、読んだり書いたりする活動が加わります。ここでは、自分がどんなことを話すか、英語で台本を書いています。

どのクラスも、最高学年らしく、真剣に学習に取り組んでいました。

歯科検診

学校では、1年に1回、子どもたちの健康診断を行うことになっています。

その一つとして、今日は歯科検診がありました。歯科医さん6名が来校され、全校児童の歯の状態を見てくださいました。

子どもたちは落ち着いて検診を受けることができました。

検診の結果は、後日、お子さんを通じてご連絡します。もし治療が必要な歯がある場合は、夏休みなどを利用してぜひ治療をお願いします。

幸せづくりのお手伝い(40)

お茶をいれてみよう(5年生)

5年生が家庭科の授業で、ガスコンロの使い方とお茶のいれ方を学習しました。今日は実際に、やかんでお湯を沸かし、急須に入れた茶葉にお湯を注ぎ、香りや味を楽しみました。自分たちでいれたお茶は、おいしそうでした。

4年生の様子

今日の4年生の様子です。

算数の授業です。

図工の授業です。

道徳の授業です。親切な人とはどのような人なのか、考えています。

体育の授業です。マット運動に取り組んでいます。

幸せづくりのお手伝い(39)

グリーンタイム

今日の昼休みの後は、グリーンタイムでした。全校児童で草取りをしました。どの学年の児童も、よく働いていました。

3年生の様子

今日の3年生の授業の様子です。

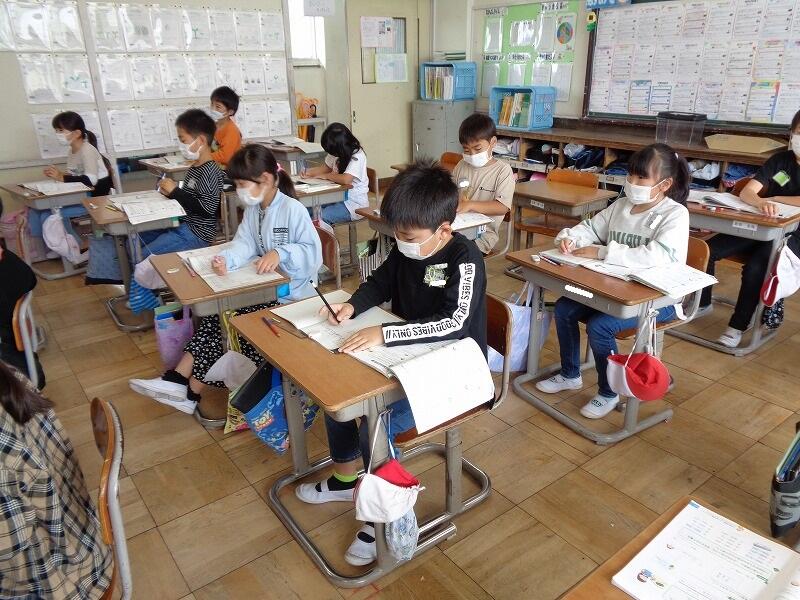

国語の時間に、形成プリントをやっています。とても集中して課題に取り組んでいます。

算数の時間、わり算の学習をしています。

これまで、「箱の中のクッキーを4人で分ける」場合、箱の中のクッキーが8枚なら「8÷4」、4枚なら「4÷4」と表すことを学習してきましたが、今日は、箱の中にクッキーが入っていない場合は「0÷4」と見なせることを学習しました。

国語の時間です。「もっと知りたい、友だちのこと」の新出漢字の学習をしています。

「もっと知りたい、友だちのこと」は、自分の好きなものや、がんばっていることについて、お互いに紹介したり、質問し合ったりする活動です。

算数の時間です。「大きい数の筆算を考えよう」の学習をしています。3桁、4桁の数の足し算・引き算を扱います。

2桁の足し算・引き算は2年生で学習した内容で、基本的なやり方はそれと同様です。

しかし、「298+15」のように、一の位の計算が百の位まで繰り上がる計算(波及的繰り上がり)や、「305-16」のように、一の位で引くために百の位から繰り下げる必要がある計算(波及的繰り下がり)は、3桁以上の計算で初めて登場するので、丁寧に学習を進めています。

サツマイモの苗植え(2年生)

1・2校時に、2年生がサツマイモの苗を植えました。今日もSUNさんサポート隊の環境整備隊の皆様が来校し、マルチに穴を開け、2年生に植え方を丁寧に教えてくださいました。いつも本当にありがとうございます。

幸せづくりのお手伝い(37)(38)

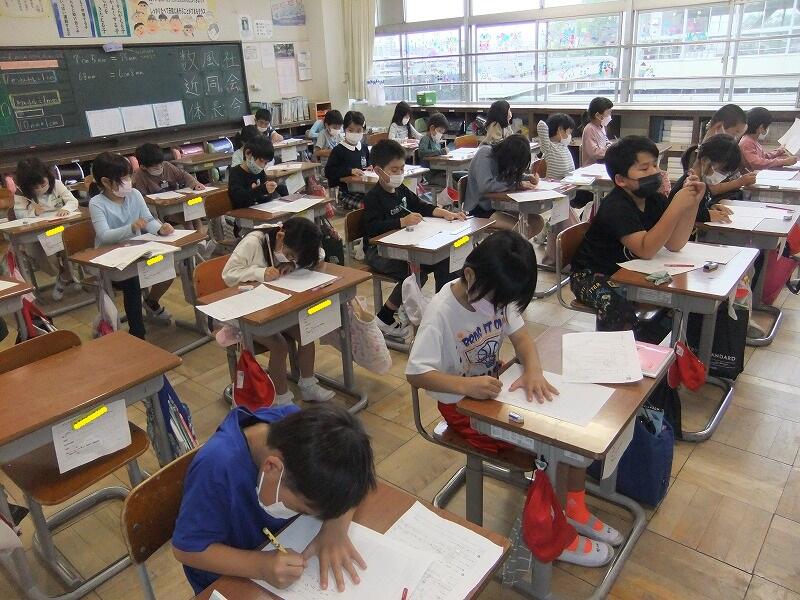

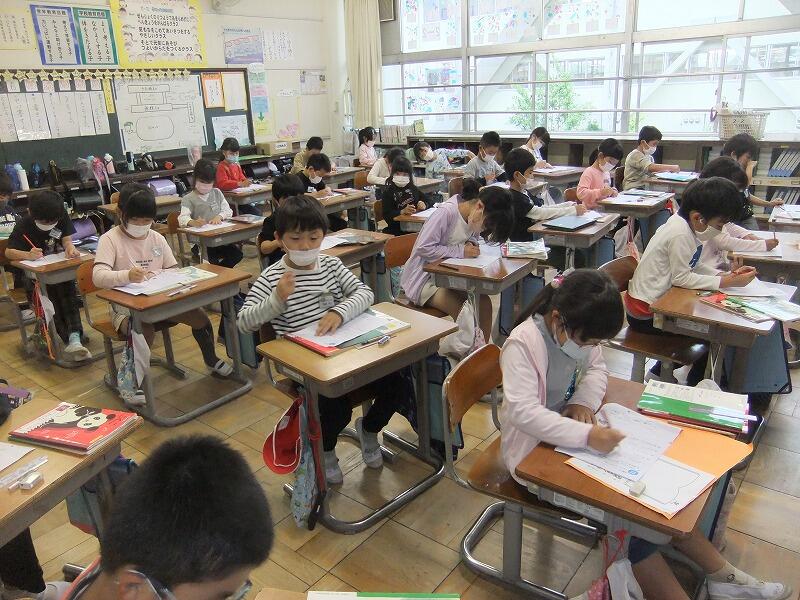

2年生の様子

今日の2年生の授業の様子です。

国語の「かんさつ名人になろう」の学習です。生活科などで観察した経験から、気が付いたことを観察文にまとめています。

簡単なメモをもとに、他の人に読んでもらうための文章を書く活動です。メモから作文を書く活動は、今後も繰り返し行っていく学習です。

生活科で、NHK for Schoolの「昆虫すごいぜ!」を視聴しています。

2年生の生活科では、「生きものなかよし大作せん」として、生き物を捕まえて飼育し、生き物のくらしについて学んだり、生き物を大切にする気持ちを育んだりします。

今日は雨で、教室内での学習となりましたが、動画教材を楽しんで見て、今後の活動への興味を高めていました。

国語の学習です。形成プリントに取り組んでいます。

良い姿勢で集中して学習していました。

音楽の授業です。友だちと一緒に、楽しくリズムに親しんでいます。

学級活動です。これからの梅雨の季節に向けて、雨の日はどのように過ごしたらよいか相談しています。

学級活動では、学校生活をよりよくするために、子どもたちが話し合って解決策を考えていきます。

今日は雨のため、休み時間に外で遊ぶことはできませんでしたが、子どもたちは屋内で工夫して過ごすことができました。

幸せづくりのお手伝い(35)(36)

4年生が遠足に行ってきました。

4年生は、日光に遠足に行ってきました。

日光東照宮や華厳の滝などの素晴らしい文化財や自然を見ることができ、学びの多い遠足となりました。

3年生が遠足に行ってきました。

今日、3年生は、モビリティーリゾートもてぎに遠足に行ってきました。

森の中で自然の生命力と人との共存を学んだり、ものづくりの歴史に触れて電動カートの楽しさを体験したりすることができました。

1年生の様子(がっこうたんけん)

本日、1年生の生活科で、「がっこうたんけん」がありました。

4月12日に入学して約2か月、学校生活にも慣れてきた1年生ですが、校内には、まだよく知らない場所、入ったことのない部屋がたくさんあります。

そこで、今日はグループに分かれ、学校のあちこちの見学をしました。

校長室での様子です。歴代の校長先生方の写真を見て、「すごい、たくさん。」と驚いていました。

校長室前の廊下には、これまで「幸せづくりのお手伝い」で取り上げられた児童が掲示されています。

誰の写真があるのか、興味深そうに見ていました。

職員室です。どのグループも、「失礼します。学校探検に来ました。入って見学してもいいですか。」と上手にあいさつすることができていました。

中に入って、「先生たちの机がたくさんある。」と驚いていました。

音楽室です。広い部屋に、大きなピアノがあります。

まだこの部屋で活動したことのない1年生たちは、「ここで歌ったらどんなかな。」と楽しみにしていました。

校内では、きちんと右側を一列で歩きます。

授業中なので、他の学年の授業の邪魔にならないよう、気をつけて行動していました。

家庭科室です。家庭科が始まるのは小学校5年生からなので、授業で利用するのはまだ先になりますが、教室にはない設備や道具を見て、何があるのかよく確かめていました。

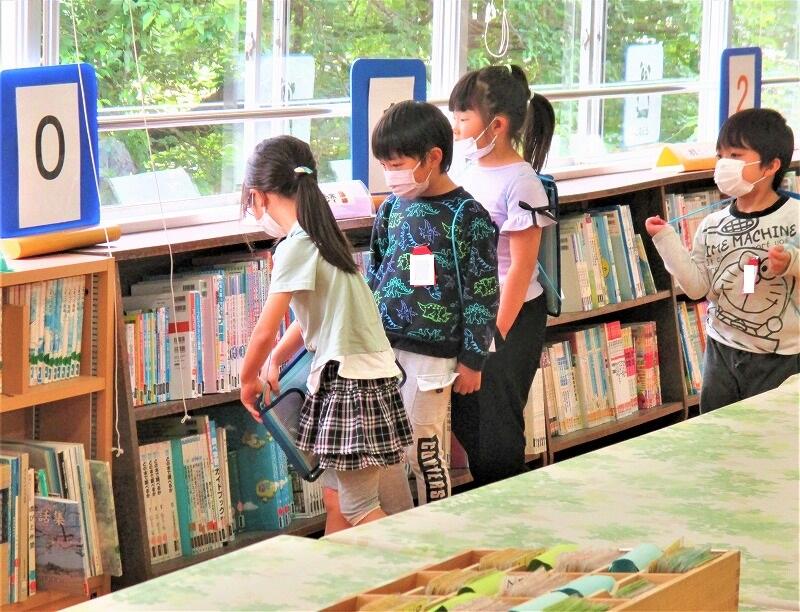

図書室です。少し前までは、新型コロナウイルス感染症対策のため、学級ごとに利用できる日が限られていた図書室ですが、現在は原則として自由に利用できるようになりました。

1年生も、先日、図書室の利用法を習い、好きな本を借りることができるようになりました。

今日の「がっこうたんけん」は、担任が引率するのではなく、グループごとに事前に計画を立て、それに沿ってグループで校内を回る活動でした。

1年生だけでの班活動でしたが、廊下で会った先生に、「大会議室はどこですか。」などと尋ねる姿も見られ、困ったときには誰かに相談して解決することもできていました。

このような活動を通して、学校に慣れ、安心して楽しい学校生活を送ってほしいと思います。

幸せづくりのお手伝い(33)(34)

「人権の花」贈呈式

さくら市の人権擁護啓発活動事業として、「人権の花」贈呈式が行われました。人権擁護委員の小堀義明様、八嶋純子様、小堀俊子様の3名が来校し、人権の花(マリーゴールド)の苗とプランターを贈呈してくださいました。

最初に、校長が人権擁護委員さんを紹介し、その後、各学年の代表児童が人権擁護委員さんから「人権の花」を受け取りました。

そして、人権擁護委員さんよりお話をいただきました。人権の様々な側面について触れることができる絵本を紹介してくださいました。

低学年向けに「ねずみくんのきもち」、中学年向けに「あのときすきになったよ」、高学年向けに「男の子は強くなきゃだめ?」、どの学年にもお勧めの本として「しげちゃん」の4冊を紹介してくださいました。

新型コロナウイルス感染症対策のため、代表児童以外は各教室で校内放送を通じての参加となりました。

子どもたちは、よく集中して話を聞くことができました。

「人権の花」は校舎前に置き、子どもたちが世話をしていきます。

人権の花を毎日目にし、協力して育てることで、人権を尊重する意識を培い、自他を大切にする行動につながってくれたらと思います。人権擁護委員の皆様、ありがとうございました。

サツマイモの苗植え(1年生)

今日は、1年生がサツマイモの苗を植えました。SUNさんサポート隊の環境整備隊の皆様が来校し、マルチに穴を開け、1年生に植え方を丁寧に教えてくださいました。いつも本当にありがとうございます。大きなサツマイモを収穫するのが楽しみですね。

新体力テスト(2・4・5年生)

2・3校時に、2・4・5年生の新体力テストを実施しました。

5月31日に実施の予定でしたが、悪天候のため今日に延期しました。

今日は素晴らしい青空になり、子どもたちは力一杯活動できました。

50m走です。最後まで全力で走っています。

ソフトボール投げです。ボールを投げる子と拾う子と、お互いに協力して交代で活動しました。

立ち幅跳びです。2回挑戦して良い方の記録をとります。

反復横跳びです。お互いに回数を数え合って活動しています。低学年児童の記録は、高学年児童が数えます。

上体起こしです。2人でペアになり、お互いに記録をとります。

体育館全体の様子です。

いろいろな種目がありますが、子どもたちはクラスごとにグループを作り、自分たちで考えて各種目を回っていました。

子どもたちが進んで行動し、事故なく活動することができました。

測定の結果は、後日、お子さんを通じてご連絡します。