What’s New

☆ 8月18日(月)4×100mリレー、TR進出!!~全日本中学校陸上競技大会~

沖縄県総合運動公園陸上競技場にて開催されている陸上の全国大会2日目。

午前11時頃から行われた男子4×100mリレーに本校3年生の4名、古平光汰さん、飯田悠莉さん、木村亮介さん、高松悠斗さんが登場。

予選4組6レーンの4名は見事な走りを披露。4組2着の43秒31でゴールしました。予選出場の全48チーム中10位。決勝に残るにはわずか「0秒14」足りませんでしたが、それでも見事にTR(Trial Race)への出場が決まりました。

男子4×100mリレーTRは本日午後。これまでひたむきに頑張り続けてきた、本校陸上部の男子リレーメンバーにとって、中学校生活最後のレースとなります。

「南流中プライド」を持って戦う4名に、熱い応援をどうかよろしくお願いします!!

☆ 8月17日(日)高松さん、流山市中学新記録!!~全日本中学校陸上競技大会~

陸上の県通信において、男子200mの全国大会参加標準記録を突破し(→詳細はこちら:「東葛まいにち」より)、本日からの全国大会に出場している高松悠斗さん(3年)が快挙です!!

本日午後3時35分から始まった男子200m。その予選7組5レーンに出場した高松さんは、スタートから見事な走りを見せて3着でゴールします。タイムは自己記録を更新する22秒13。これは本校陸上部顧問、伊藤浩先生の教え子でもある梨本真輝さん(→詳細はこちら:Wikipediaより)が流山南部中時代にマークした22秒15を更新する、流山市中学新記録となりました!!

決勝に次ぐ順位決定戦、TR(Trial Race)への進出も決まり、高松さんの走りにますます期待がかかります。

なお、明日の男子200mTR(高松さんは2レーン)は午後4時25分から。ちなみに午前11時頃からは4×100mリレー予選(南流中は4組6レーン)も行われます。引き続き、がんばる陸上部への絶大な応援、どうぞよろしくお願いします!!

(→本日のLIVE動画はこちら:高松さんの登場シーンは、1:25:18頃から)

(→明日のLIVE動画はこちら:配信開始は午前9時10分から)

☆ 8月17日(日)がんばれ!!陸上部!!

本日から沖縄県総合運動公園陸上競技場にて始まった「第52回 全日本中学校陸上競技選手権大会」。(→「全中陸上 沖縄大会ライブ配信決定!!」の告知動画はこちら:全中陸上LIVEチャンネルより)

本校からは、県通信の男子200mで全国大会参加標準記録を突破した高松悠斗さん(3年)が本日、午後3時30分頃からの予選7組第5レーンに出場します。

また、明日は県通信・県総体の共通男子4×100mRで共に1位を獲得した、古平光汰さん、飯田悠莉さん、高松悠斗さん、木村亮介さん(いずれも3年)の4名が、午前11時頃からの予選4組6レーンに登場します。

がんばる陸上部への熱い応援、よろしくお願いします!!

☆ 8月16日(土)アートの卵たちの見事な作品がいっぱい!!

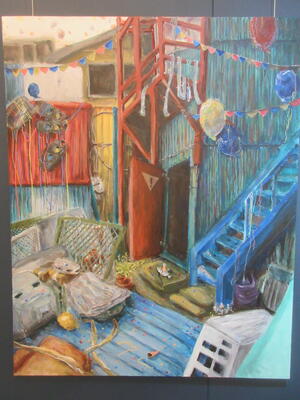

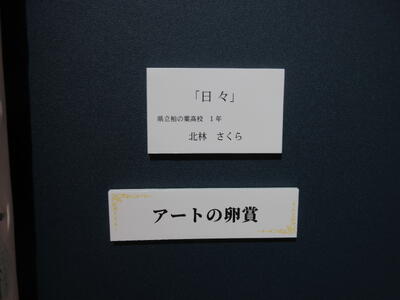

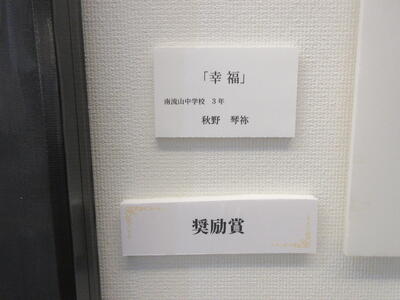

8月6日(水)から森の美術館にて行われている「第4回アートの卵展」。

本校美術部員や卒業生の活躍については、既に本HPにてご紹介いたしました(→詳細はこちら)が、その展覧会初日、入賞者への賞状及び記念品の授賞式が行われました。

▼受賞者一人一人に賞状が手渡されます。

▼森の美術館の森忠行館長からのお話、さらに昨年度の南流中卒業生、美術部OBの北林さくらさんから受賞者代表の挨拶がありました。

▼受賞者の皆さん

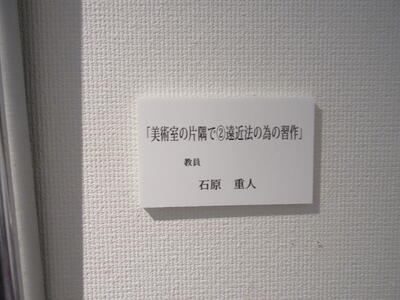

▼受賞作品の前では受賞者本人からの解説に加え、本展覧会の事務局長でもある石原重人先生から、その作品のどんな点が素晴らしいのかについて具体的なお話がありました。

▼石原重人先生の作品や現在育休中の安井華先生の作品も、子ども達の作品を見守るように飾られていました。

▲「第4回アートの卵展」には本校美術部員の作品だけでなく、市内美術部員たちの見事な作品72点が所狭しと展示されています。この展覧会は今月末8月31日まで。なお、森の美術館の公式サイトには展示作品が動画で公開されています。どうぞご覧ください!!(→詳細はこちら:森の美術館公式サイトより)

☆ 8月15日(金)終戦の日

本日80回目の終戦の日を迎えました。この日、遠い過去に起きた戦争という出来事に思いを馳せ、平和な世界に暮らせる尊さを改めてかみしめたいと思います。

多くの尊い命を奪い、人々の暮らしを破壊し、深い悲しみと苦しみをもたらした太平洋戦争。私たちは、二度とこのような過ちを繰り返してはならない。この誓いは、過去から未来へと受け継いでいくべき私たちの責任です。

そして平和とは、単に争いがない状態を指すのではありません。それは、互いの違いを認め、尊重し、ともに支え合いながら生きる中で築かれていくもの。今を生きる子ども達にとっては、日々の学校生活もその平和を育む大切な場所だと思います。友だちと笑い合い、学びを深め、時には意見をぶつけ合いながら、互いを理解しようと努めること。これら一つひとつの積み重ねが、平和な世界をつくる第一歩となるのではないでしょうか。

戦争の悲惨さを語り継ぎ、命の尊さ、平和の尊さを心に刻むこと。未来を担う私たちは、自分たちの手で平和な世界を築いていく責任があります。この決意を胸に、明日へと歩んでいきたいと思います。