校長室から

寄贈していただいた八重桜に、プレートを設置していただきました

4月10日に、前校長の 横山 悦子 先生、本校校歌作詞者ご子息の 伊勢 友一 様

前学校支援コーディネーターの 島 義昭 様に、八重桜をご寄贈いただきました。

8月16日に、祈念のプレートを設置していただきました。

心のこもったプレートをありがとうございました。

末永く、愛される八重桜になることでしょう。

|

|

|

校歌のフレーズ、俳句に 思いが込められています。 みんなで大切に育てていきます。 |

吹奏楽部頑張りました。有意義な夏休みを。

夏休みも序盤が終わりました。今のところ大きな事故の報告もなく、学習会に参加している子供達も有意義な時間を過ごせており、充実した夏休みになっていることを伺わせます。

先日行われた、千葉県吹奏楽コンクールで、金賞を受賞し、東関東コンクールに千葉県代表として、2年連続で出場することが決定しました。部活動の時間を確保できない中、練習に集中して取り組んだり、工夫して練習に取り組んだりした成果が現れました。陸上部の全国大会出場に続く、うれしいお知らせでした。9月11日に水戸で行われる東関東コンクールでは、精一杯頑張って力を発揮して欲しいです。

暑い日が続き、新型コロナウイルス感染症も思わしくない状況が続いています。終業式に子供達に話をしましたが

①基本的な感染対策は着実に行う。

②外で話さないときやまわりに人がいないときには、マスクを積極的にはずす。

ことを今後も励行して、この夏休みを乗り切って、充実したものにして欲しいです。

2学期の始業式の日に、元気な顔と楽しい報告がたくさん聞けることを楽しみにしています。

広島・長崎派遣中学生OB・OGによる「リレー講座」を開催しました

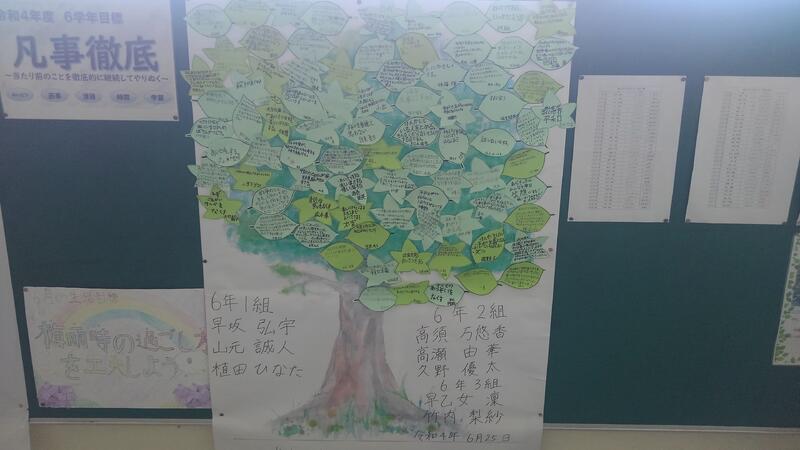

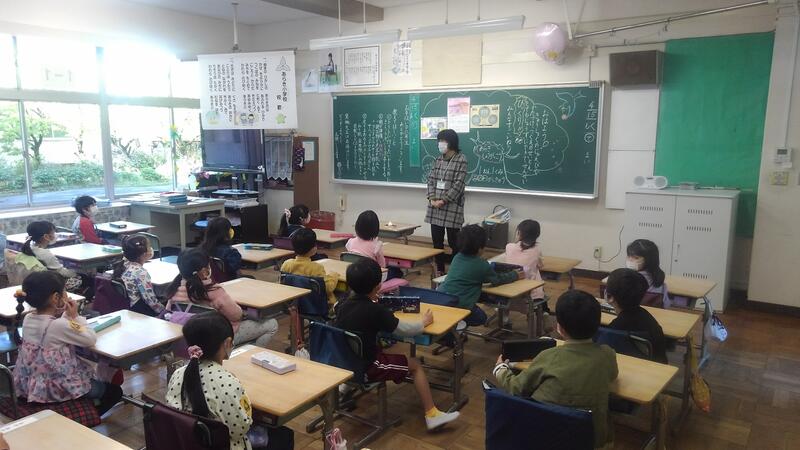

6月25日(土)に、情報モラル講演会の裏で、広島・長崎派遣中学生のOB・OGによる「リレー講座」を実施しました。

我孫子市では毎年、原爆が投下された日に合わせて、市内の中学生を広島や長崎に派遣しています。原爆に関することを学び、平和記念式典に参加するなどの活動を行います。その学んだことや内容について、報告会を行っています。また、中学校を卒業してからも、市内小学校を訪れ「リレー講座」を開催し、平和への思いを伝えています。

今回新木小では、8人の講師の方々が6年生の各学級に分かれて、お話をしてくださいました。また、星野市長、丸教育長、村松教育委員、そして市民会議委員の方々が視察においでになりました。

講師のみなさんは、原爆とはどんな武器か、原爆でどのような被害があったか、現地に行って経験したことなど、思いを込めてお話ししてくださいました。現在、戦争が起きている国が有り、子供達も真剣に話を聞く姿が印象的でした。

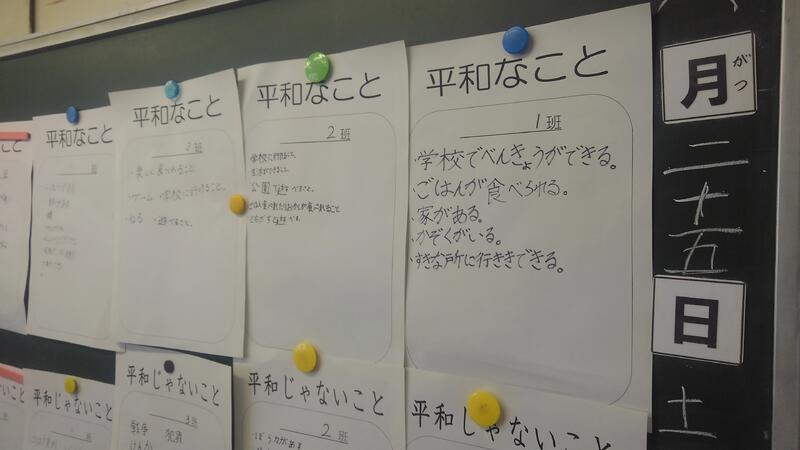

「平和なこと」とは?の問いに、「学校に行って勉強できること」と記入する子供達がとても多かったことが驚きでした。普段の日常が当たり前ではないんだという気持ちを持った子供達が多かったようです。

最後は、みんなで「平和の木」を完成させました。

今回お世話になった講師の派遣中学生OB・OGだけでなく、担当してくださった関係者に、新木小の卒業生が多かったことが印象的でした。「平和」のために頑張る姿に畏敬の念を感じました。「思い」を込めて活動してくださっている皆様に感謝申し上げます。

|

リレー講座が始まりました。 原爆について、説明しています。 |

|

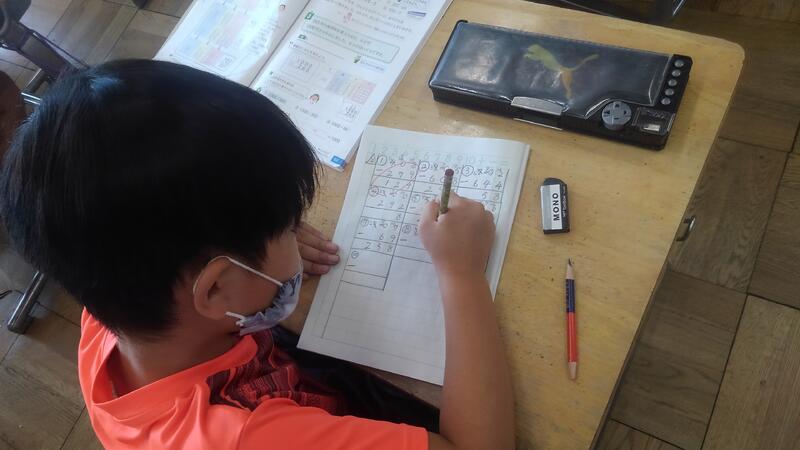

お話を聞いて、課題について考えています。 静かに、しかし一生懸命考えています。 |

|

|

各グループで考えた内容を発表します。 平和なことに「学校へ行けること」と書いた人が 多かったことが驚きでした。 |

|

みんなの思いを葉に書き、「平和の木」 を作りました。 |

|

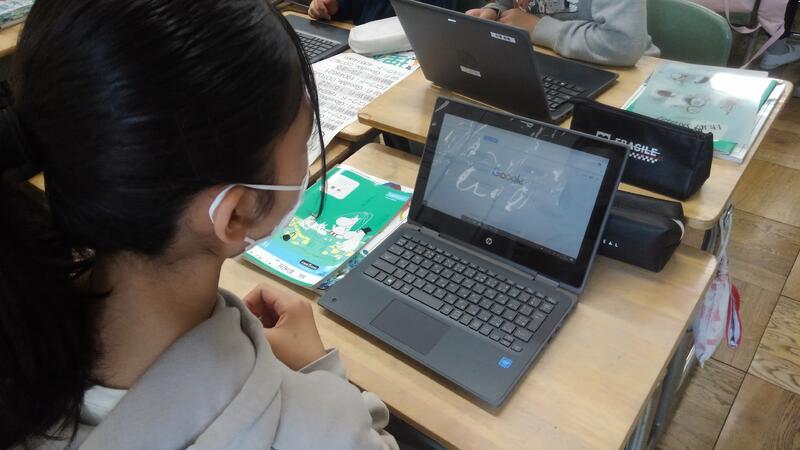

情報モラル講演会を実施しました

6月25日(土)に、情報モラル講演会を実施しました。当日は、たくさんの保護者の皆様にも参加いただき、感謝申し上げます。

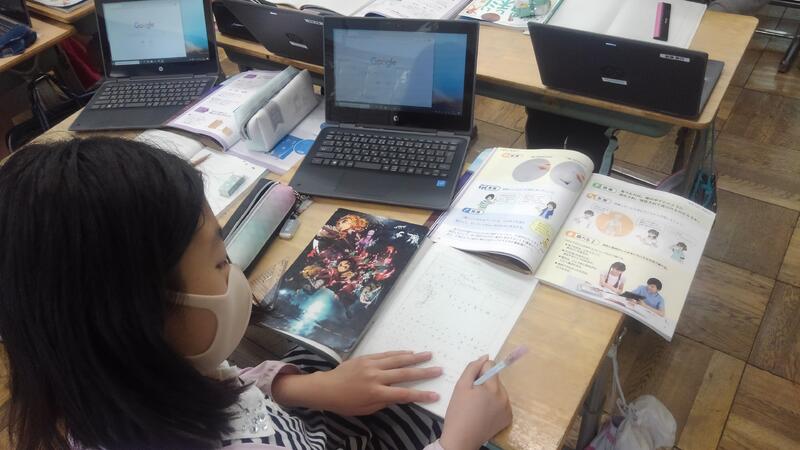

子供達と保護者の皆様が一緒に講演に参加する形で実施しました。新しい試みなので、いろいろと課題が残りました。しかしながら、子供達に一人一台端末が配られてから、今後より一層IT社会が進み、子供達はその中で生きていかなければならないことが鮮明となりました。IT化の負の部分を知り、そこに潜む危険を察知する力、回避する知識が必須となってきます。子供達、保護者の皆様、そして我々教職員が、一緒に情報モラルについて知る機会を得たのは、それなりに意味のあることだと思います。今回の講演会を検証し、今後の講演会にいかしていきたいと考えています。

学校では、継続的に子供達に情報モラルの指導をしてまいります。ご家庭でも、子供達と情報モラルについて、ネット社会に潜む危険について、話題にしていただければ幸いです。

|

たくさんの保護者の皆様にもご参加いただきました。 ありがとうございました。 |

|

子供達も真剣に話を聞き、考えてくれました。 学年によって、内容を変えて話をしてくださいました。 |

|

無事、林間学校を終えることができました

6月20日(月)~22日(水)に5年生が林間学校に行ってきました。今年度は、宿泊地を「国立赤城青少年交流の家」に戻し、実施しました。

内容は、地蔵岳登山・キャンプファイア・オリエンテーリング・かんなで箸づくり・飯盒炊飯・フラワーパーク見学です。場面場面で、子供達は成功体験もでき、課題も見つけることができました。思い出がたくさん残る林間学校になりました。

私事ですが、44年前、中学1年生の時に生徒としてこの施設を訪れました。子供達の活動を見ていて、その時のことがよみがえってきました。退所の時に、施設の方から、部屋の清掃状況や整理の状態について、厳しいチェックを受けたことは、44年前と変わっていませんでした。自分の人生を振り返ると、先生以外の方からご指導を受けた経験は、その後の価値観の形成に大いに役立ったように感じます。今回の経験が、今後の子供達の糧になることを心から願います。

3日間、大きなけがや発熱者が出ることなく過ごすことができました。また、梅雨時の林間学校でしたが、1度も雨に降られませんでした。強い日差しがさすこともなく、絶好のコンディションで過ごすことができました。子供達の頑張りは素晴らしかったです。そして、準備や体調管理などで保護者の皆様にたくさんご協力いただきました。感謝申し上げます。

|

出発の様子です。 みんな大きな荷物を持って、バスに向かいます。 |

|

地蔵岳山頂で昼食です。 後ろに見えるのは、赤城山を象徴する湖 「大沼」です。 |

|

|

「国立赤城青少年交流の家」の入所式です。 施設の方からお話をいただきました。 |

|

夕食は「バイキング」 たくさん食べている人が多かったです。 |

|

|

キャンプファイアをしました。 インストラクターの吉田さんのお力を借り、 楽しい時を過ごすことができました。 |

|

かんな箸制作の様子です。 一生懸命作りました。 思い出に残る品ができあがりました。 |

|

|

オリエンテーリングです。 チームワークが試されました。 たくさん迷って、たくさん会話しました。 |

|

飯盒炊飯です。 この班は、箸づくりで出た木くずを火種にして、 大成功しました。他の班の手助けもできました。 |

|

|

退所の時、職員の方が温かく見送って くださいました。

|

|

フラワーパーク入場です。 きれいな花を見たり、迷路に挑戦したり、 楽しい時を過ごしました。 来年の修学旅行に、この経験を生かします。 |

|

情報モラル講習会へ、保護者の皆様のご参加をお待ちしています。

昨日から、本校は5年生が林間学校へ出かけています。天候は曇天ですが、雨は降らず、順調に行程が進んでいます。登山・キャンプファイアーを楽しく終えることができました。

さて、今週の25日(土)に授業参観を計画しております。その中で、過日各ご家庭にお知らせした通り、各学年1時間ずつ、保護者・児童が一緒に学ぶ「情報モラル講演会」を計画しました。

学校では、1人1台端末の活用が進んでいます。今の子供達は、ICT機器を活用した情報社会に生きることは必至です。ですから、「情報モラル教育」は、これからは交通安全指導と同様に必要になってくると考えています。

明治時代に、日本に初めて自動車が持ち込まれたときは、当然交通ルールなどありませんでした。日本で最初の交通事故は、皇居のお堀に落ちてしまう派手なものだったそうです。交通ルールが確立していない時代は、自動車の運転は今よりも大きな危険が伴ったと思います。それから、交通ルールが少しずつ構築され、免許制度ができたり、信号ができたり、今でもルールの改善を積み重ねています。

今のネット社会は、交通ルールが確立していない段階の交通社会に似ています。ルールが確立していないから様々な問題がより多く起こっています。それは、若年世代だけでなく、大人の世代も同様です。大人が今初めて経験していることを、子供も同時に経験しているのです。今後、ルールの確立が進むまで、どんな危険があるかは大人も子供も学ぶ必要があります。どんな危険があるか分かった上で利用しないと、より大きなトラブルが起きてしまう可能性が高くなります。

今回、実績のある講師の先生をお招きすることができました。保護者の方もお子さんと一緒にお話を聞いていただいて、情報モラルについて一緒に考えるきっかけにしていただけたら幸いです。皆様のご参加をお待ちしております。

修学旅行を無事に終えることができました

6月3日(金)、4日(土)に6年生が修学旅行に行ってきました。

今回は、感染症対策を施しながら(意識しながら)、できることを粛々と進めることが大切と考えて臨みました。

初日はあいにくの雨予報。道中、若干の渋滞があったものの、ほぼ予定通り行程が進みました。日光が近づくにつれ、雲行きが怪しくなってきました。休憩地の日光口パーキングエリアでは、バスが着く直前まで雷が鳴り、雹が降っていました。子供達のバスが到着するとあっという間に晴れてしまいました。これが幸運の始まりでした。

日光東照宮でも、はじめは雨でしたがすぐにあがりました。雷雲が戦場ヶ原上空を頻繁に通過する状況だったため、その散策は諦めざるを得ませんでしたが、繰り上げで訪れた華厳の滝では、お客さんが非常に少ない時間に訪れることになりました。水量がいつもより多い豪快な滝をバックに、雨が上がった状態で、学年全員で写真を撮るという、滅多にできない経験ができました。

三本松園地(戦場ヶ原展望台)でも、子供達のバスが到着した途端雨がやみました。男体山をバックに学年全体で写真撮影をしたときは、その時だけ男体山が雲の帽子を取ってくれました。湯滝の水量も多く豪快でした。雨も完全に上がり、景色を堪能しながら、みんなでおいしくアイスをいただきました。

夜は日光彫りの体験。講師の先生は優しく丁寧に教えてくださいました。特殊な彫刻刀を貸していただき、子供達は作品作りを楽しんでいました。

2日目は源泉の見学と日光江戸村。天気に恵まれ、とても満喫できました。楽しそうに過ごすこども達の笑顔が、とても印象に残りました。

2日間、大きな病気・けがもなく、楽しく過ごすことができました。子供達の笑顔いっぱいの行事にできたことに感慨深いものがあります。感染症対策を頑張った子供達。しかし、子供達だけでなく、保護者やご家族、地域、医療従事者、保健所、行政の方々、…その他本当にたくさんの方々の努力が積み重なってここまでできたように感じます。まだまだ感染症対策を、緊張感を持って続けなければならない状況ですが、ここまでできたこと、皆様に感謝申し上げます。

次は林間学校です。また、子供達が良い時を過ごせるように、子供達とともに努力してまいります。

|

東照宮では「三ザル」「眠り猫」を始め、歴史的な建造物を興味深く見ていました。 「鳴き竜」では、拍子木の響きを聞き、いにしえの職人の技術を感じることができました。 |

|

|

|

昼食は豪快! でも、しっかりいただきました。 |

|

|

華厳の滝は水量が多く豪快! 学年で記念写真を撮りました。 |

|

戦場ヶ原は、残念ながら、入口のみの散策となりました。 大きな男体山を見ることができました。 |

|

|

|

|

湯滝の水量も多く、豪快! 花より団子、滝よりアイスの子もいました。 |

|

日光彫りに熱中。 上手に作品ができました。 |

|

|

2日目の朝は、源泉の散策。気温は8℃。 実際に湧き出るお湯を触り、「熱い!」とはしゃいでいました。 遠くに野生の鹿や猿が見られました。 |

|

日光江戸村へ到着。気温は18℃。いろは坂の上と下ではこんなにも気温が違うのですね。 子供達は、体験や演劇など、江戸時代を楽しみました。 |

|

運動会に向けて、準備が進んでいます

先週は梅雨のはしりのような長雨が続いていましたが、今週に入って天気も良くなってきて、子供達の練習にも熱が入ってきました。「いい運動会にしたい」そんな気持ちが伝わってくるような活動を子供達はしています。いよいよ明後日となりました。

除草作業など、ボランティアで協力くださった皆様。ありがとうございます。

|

予行の様子です。 間隔をあけて整列をします。 |

| 応援席も、間隔をあけて座ります。 |  |

|

低学年の表現の練習です。 この日はあいにくの雨で、体育館での練習と なりました。1年生は初めての運動会。 必死にダンスを覚えていました。 |

|

中学年の練習の様子です。 こちらも雨のため体育館での練習となりました。 姿勢を低くして、かっこいい踊りを心掛けてい ました。 |

|

|

応援団の練習です。 前半は、雨で校内での活動が多かったのですが、 アドバイスをし合いながら、頑張っています。 |

|

今年は、3年ぶりに万国旗を飾ります。 係の人達が、一つ一つ手作業では多を付けてくれて います。運動会を華やかにするため、頑張ってくれて います。 |

|

|

応援練習です。 今年は、エールの交換も行います。 |

|

各学年の練習風景です。 一生懸命な姿がとても頼もしく感じました。 当日もかっこいい姿を見せてくれると思います。 ご期待ください。 |

|

|

|

リモート授業、試行錯誤中

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で閉鎖をしている学級があります。

その学級で、リモート授業に取り組んでいます。「音が聞こえません」「いろいろな音が入ってしまっています」「板書がゆがんで見え、分かりづらいです」等、様々な問題が噴出。しかし、やりとりしながら修正を重ねて、授業に取り組んでいます。

子供達も、次第に操作に慣れてきました。自分が発言するとき以外は「ミュート」を押し、自分の声が入らないようにすることが徹底できてきました。また、チャット機能を利用して、「今のところがよく分かりません」や「問題が解き終わりました」などを記入することで、担任が順番に対応できるようになってきました。また、自分の考えをノートに記載し、それを映して全員に見せながら意見を発表するなど、なかなかのものになってきました。

特に今回のように高学年では、覚えるのが速いと感じました。低学年では、ここまですぐには行かないと思いますが、少しずつ使えるようにしていく必要があると感じます。リモートができることは、他にも活用ができると思います。引き続き、試行錯誤を続けていきます。

|

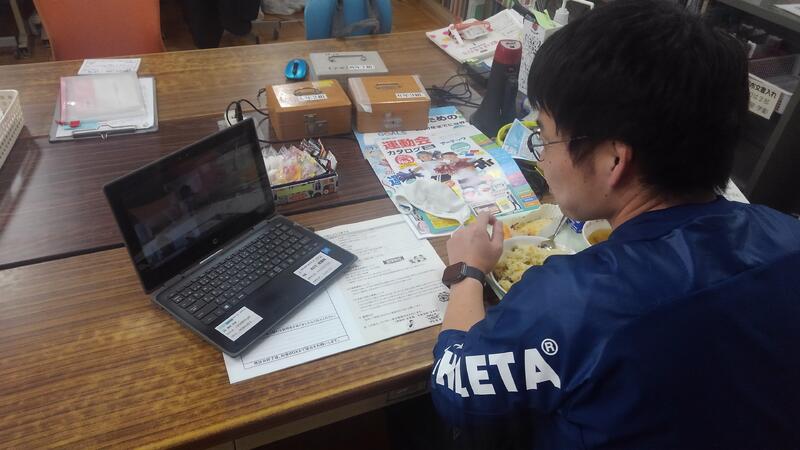

画面で子供達の顔を見ながら授業をしています。 チャット機能で、子供達のつぶやきを確認しながら、 一つ一つ対応しています。少しずつ、システムに関す ることや、技術的な質問が減ってきています。 |

|

発表のために、1人の児童のノート画像を、参加者 全員で共有しています。 少しずつできることが増えてきています。 |

|

|

|

昼食も一緒にとれる人はリモートで 黙食ではなく、話をしながら食べました。 |

八重桜を寄贈していただきました

入学式前日の4月10日、八重桜を寄贈・植栽をしていただきました。

寄贈して下さったのは

・横山 悦子 先生 本校の前校長です。

・伊勢 友一 様 本校校歌の作詞者である、伊勢清司氏のご子息で、本校第2回の卒業生です。

・島 義昭 様 本校の前学校支援地域本部コーディネーターです。

八重桜は本校を象徴する樹木です。しかしながら一昨年、老木となり危険な状況になったため、10本程度が伐採されました。その後、各方面のご尽力により、八重桜の苗木を植えていただきましたが、もとのようにはなっていません。

この度ご寄贈いただき、またもとのような八重桜に育っていってくれると思います。今、八重桜は花がいっぱい咲き始め、学校を華やかにしてくれています。

ご寄贈ありがとうございました。

新しい年度が始まりました。今年度もよろしくお願いします

昨日、着任式・始業式を実施し、新しい年度がスタートしました。

昨年度、とても頑張ってくれた子ども達や先生方・職員を見送りとても寂しく感じていました。しかし、今日子ども達を迎え、新しい体制の先生方・職員と出会い、またこの1年、みんなでよい学校にできるように頑張りたいと、気持ちを新たにしました。

始業式は、次のような話をしました。

○「一生懸命がかっこいい」を今年度も頑張ろう

昨年度、コロナ禍で制約がある中でしたが、子ども達ができる範囲で何ができるかを考え、頑張りました。そのおかげで、たくさんの方々からご協力をいただき、充実した活動ができました。今年度も、できる範囲で「一生懸命がかっこいい」を実践していきましょう。

○コロナ怪獣と戦うために、感染防止の対策を根気強く続けよう

コロナ怪獣との戦いも2年が経ちました。コロナ怪獣の性質も少しずつ分かってきて、今年度はそれに合わせた対応をしていくことになるかもしれません。感染状況の変化によって、約束事が変わると思いますが、そのときの約束をみんなで守るようにしましょう。それが守れるかどうかで、その後の対応が変わる可能性があります。

先日行われた、サッカーワールドカップの予選では、お客さんがたくさん入っていました。しかし、応援は太鼓や拍手、旗などで、大きな声を出して応援することはありませんでした。ほとんどのお客さんは大きな声で応援しないことが守れていました。

新木小でも、みんなで約束を守って、充実した行事ができるようにしましょう。

○交通安全を心掛けよう

登校時の安全をご指導・見守りをして下さっている方々から、横断歩道でないところを渡ってしまう子がいて危ない、交通量の多いところなので心配、というお話をいただきました。登下校中の事故は決して珍しいことではなく、昨年、他市で大きな事故があったことは記憶に新しいと思います。道路は、横断歩道を渡りましょう。事故に遭わないように、細心の注意をはらっていきましょう。

今年度もチーム新木小で頑張ります。学校活動へのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

全校集会で

本日のマラソン記録会を延期させていただきました。万全のコンディションで、子供達それぞれが目標としていることを目指してほしいと思い、判断しました。ご理解・ご協力をお願いします。また、子供達がそれぞれのベストを尽くせるよう励ましをお願いします。

以前の全校朝会で、「ウサギとカメ」のお話をしました。有名な昔話ですが、次のようなお話をしました。

・ウサギ→カメを見てレースをした。

・カメ→ゴールを見てレースをした。

ウサギはカメを見ながらレースをしたので、カメが遅れているとそれに合わせてレースをした。

カメはゴールを見ながらレースをし、ウサギがどうであれ関係なく、自分の目標を見てレースをした。

昨日の朝会で振り返ったところ、たくさんの子供達がこの話を覚えていてくれました。とてもうれしく思いました。

先日の陸上大会で、出場した全員が自己新記録を達成してくれたことがうれしかった。吹奏楽部が東関東吹奏楽コンクールで銀賞を受賞できたのも、一人一人が目標に向かって、こつこつと取り組んだから。音楽集会で、一生懸命歌う素敵な姿。各学年の校外学習では、約束事を守りながら、みんなが楽しく充実した活動にしようと頑張る子供達の姿がたくさん見られました。新木小学校には、素敵なカメさんがたくさんいます。

そこで、昨日は次のようなお話をしました。次の4つの言葉をNGワードにして欲しい。

「うざい」「きもい」「むかつく」「死ね」

今、新木小の子供達が、これら言葉を特段使っているわけではありません。しかし、10代の中頃から後半に向かって、簡単に使いがちになる言葉です。

これらの言葉は、ウサギさんが使う言葉。目標に目がいっているカメさんは使わない言葉です。

これらの言葉はとても感情的なもの。しかも他者に向かって使う言葉です。例えば、気持ちが悪くなって保健室に行ったとき、「先生、ぼく『きもい』です。」とは決して言いません。これらを使って関係が良くなることはありませんし、相手を傷つける可能性があるだけではなく、自分の立場を追い込む可能性もあります。

子供達には「私は決して使いません。(当たり前ですが)みなさんも、使わない努力を今後もして欲しいです。」と伝えました。

ICTの世界では、発した言葉が一人歩きをしてしまうことがままあります。ご家庭でも、話題にしていただけると幸いです。子供達が頑張って、全学年の校外学習で「安全にできた」を積み重ねてくれました。12月はいよいよ6年生の修学旅行、5年生の林間学校を実施します。引き続き、感染症対策を考えながら、子供達と思い出をつくり「安全にできた」を積み重ねられるようにして、充実したものにしていきたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。

吹奏楽部が、東関東コンクールに出場し、銀賞を獲得しました

9月12日(日)、本校吹奏楽部が、千葉県を代表して東関東吹奏楽コンクールに出場し、銀賞を獲得しました。

吹奏楽部の子ども達は、この日のために、感染症対策を行いながら、こつこつと練習を重ねてきました。

当日は、緊張しながらも、今までやってきたことを出し切ろうと精一杯頑張ってくれました。

全員が楽譜を見ず、指揮の伊藤先生を見つめて演奏しました。気持ちの込もった、感動的な演奏となりました。

|

|

|

会場に到着するとすぐに楽器の準備です。 出演順は1番。とても慌ただしかったです。 |

|

|

準備ができたら、リハーサル室へ移動します。 徐々に緊張が高まってきたことが分かります |

|

全員そろって待機場所へ。 出場者全員がそろっていることを確認します。 |

|

リハーサル室前で時間が来るまで待機します。 リハーサル室を利用できる時間は、分単位で 指定されています。 こうしている間にも緊張が高まってきます。 |

|

|

リハーサル室に入ると、直ちにチューニング。 緊張で?なかなか合わないパートもありました。 |

|

リハーサル開始。 まずは、課題としてきた冒頭の入りの確認をします。 そろって入れるか、テンポは守れるか。 子ども達はここに来るまで、バス内や待機中に、電子 メトロノームを使い各自で確認していました。 |

|

|

|

そして、大切な部分の確認、伝わる緊張感、子ども達の 真剣なまなざし。 そんな姿を見ることができることを幸せに感じる、 そんな瞬間でした。 あっという間にリハーサルが終了しました。 |

このあとは、撮影規制が有り、写真を撮れませんでしたが、本番の演奏には本当に感動しました。

心をひとつにし、心を込めて、真剣まなざしで。子ども達はかけがえのない経験をしていると感じました。

この経験が、今後の人生の自信・糧となっていくことと思います。

保護者の皆さまを始め、たくさんの方々のご協力があってここまで来ました。感謝申し上げます。

東日本コンクールにさきがけ、9月9日(木)に、市長の表敬訪問に訪れました。

|

小学校からの参加は新木小だけでした。 代表の2人が、千葉県の代表として 東関東コンクールに出場することを報告 星野市長と丸教育長からは、称賛と激励 のお言葉をいただきました |

|

|

|

最後に記念写真を撮りました。 市長や教育長に、今までの取り組みや抱負を 発表することで 東関東コンクールに向けての決意を 新たにしていました。 |

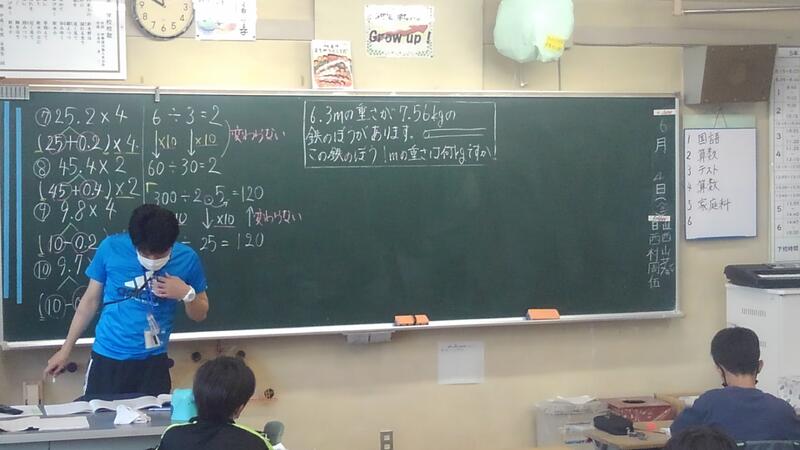

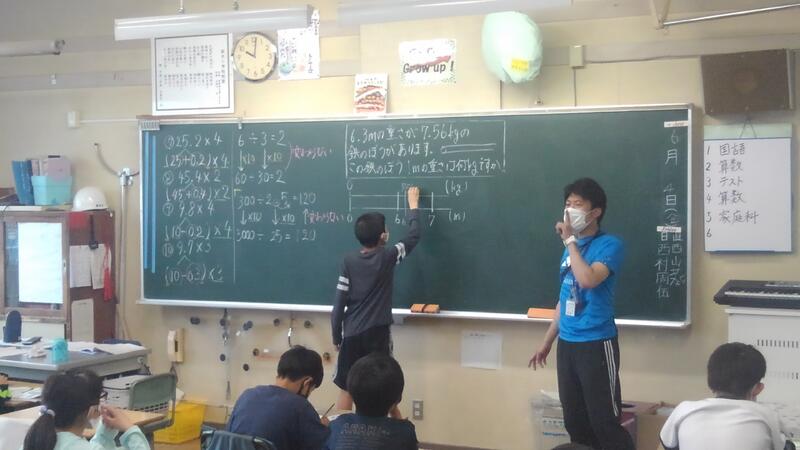

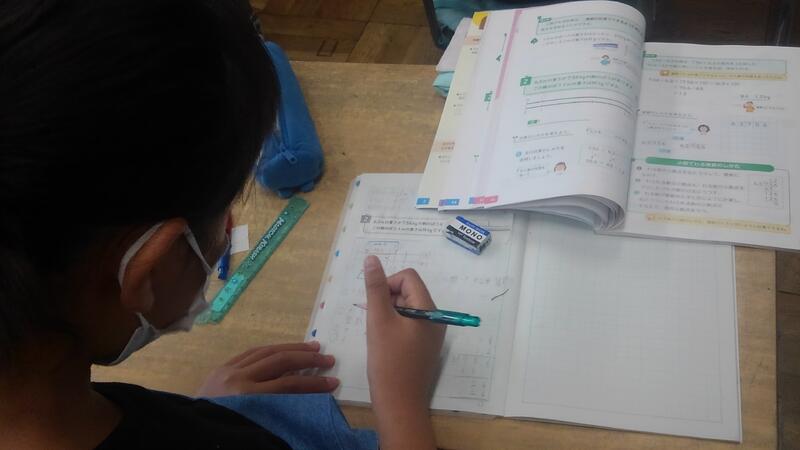

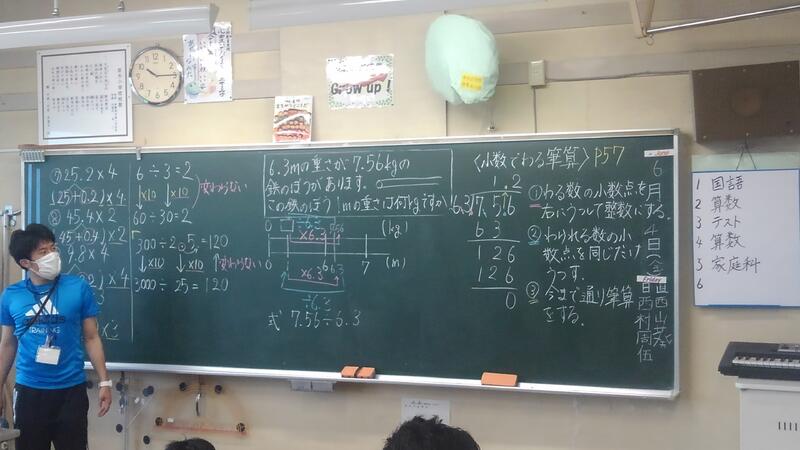

5年3組の授業を参観しました

5年3組の授業を参観しました。

算数の授業を参観しました。小数の混じった割り算の学習でした。

|

前の時間に学習した 「割り算は、割られる数と割る数を、両方10倍 しても、商は変わらない」ことを複数しました。 分数でも活用する大切な性質です。 |

|

学習問題について、考えたことを発表します。 図に直接記入して、分かりやすく考えを発表 できました。 |

|

|

式が立ったら、どう計算すれば考えます。 試行錯誤をして、班の仲間とも考えを伝え合い 学び合います。 |

|

小数の割り算について、まとめをします。 計算の考え方をまとめて、確認をしました。 この後は計算練習を進めて、学んだことが定 着するように、頑張りました。 |

|

今後の分数の計算などでも活用する性質が、たくさん含まれている内容でした。

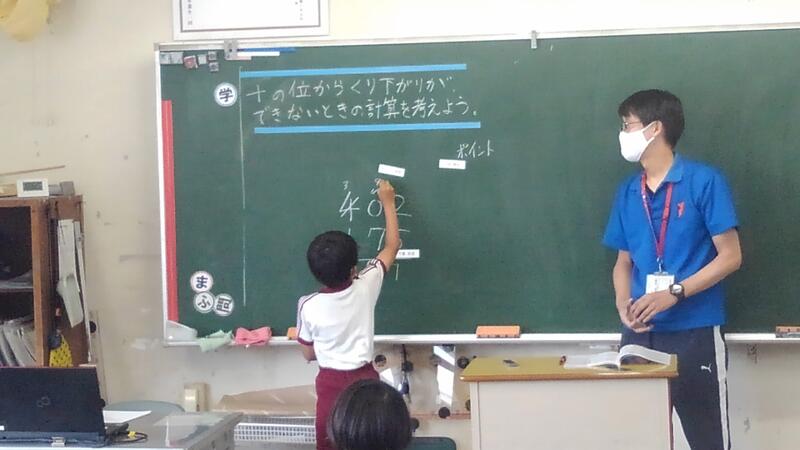

3年1組の授業を参観しました。

3年1組の授業を参観しました。

|

引き算の勉強でした。 2から5は引けないので、十の位から繰り下げたい のですが、十の位が0です。 どうしたらよいのでしょうか。 |

|

学習問題をノートに写し、まずは自分でどうしたら 良いか考えます。 試行錯誤をする姿が見られました。 |

|

|

考えがまとまって、計算ができたら 先生に考えを伝えに行きます。 正しいかな? |

|

どうすれば良いか。 自分の言葉でポイントを考えます。 みんなに伝えるためには、どう書けば良いか 消しゴムで消しては書き直し、たくさん考えました。 |

|

|

自分の考えを発表します。 どう説明すれば、みんなに分かるように伝わるか、 頑張って説明しました。 他の児童も、たくさん意見を出しました。 |

|

|

|

|

|

問題演習です。 学んだことを利用して、計算練習をします。 分からないところは、友達に聞いて解決している 児童もいました。集中して問題を解きました。 |

|

最後は、みんなでまとめを考えました。 |

|

3年生が市内めぐりをしました。

今年度の校外学習のトップを切って、5月25日(火)3年生が市内めぐりを実施しました。

新木小からバスで、国道356号線を通り、車窓から見えるものを確認しながら、

アビスタと鳥の博物館を見学しました。

|

まずは出発の会を校庭で行いました。 今日の目当てと注意事項を確認しました。 |

|

|

|

鳥の館に到着。 まずは手指消毒を確実に行います。 その後、館内の見学をしました。 手賀沼にはどんな鳥がいるのか、興味深い展示が たくさんありました。 |

|

手賀沼の水中の様子も展示されており、興味深く見る児童もいました。 見たことがある鳥、大きな鳥、きれいな鳥、たくさんの驚きがありました。 飛ぶ鳥と飛ばない鳥の羽根の違いに興味を持ち、熱心に見る児童もいました。 |

|

|

アビスタに移動。公民館と図書館の方にあいさつをし、見学を開始します。 本には1冊ずつシールが貼られていて、その色でわかりやすく分類されています。 静かに本を読む方がいて、自ずと静かに行動できました。利用しやすくするための様々な工夫がありました。 |

|

特別に、バックヤードの書庫を見学させていただきました。大量の本が整理しておかれていました。 リクエストがあると、ここで探します。見つけやすく移動しやすくできていました。 |

|

|

訪れる人が使いやすくなるような工夫、配慮がたくさんありました。 また、エコへのクフがたくさんある建物だと言うことも分かりました。 子ども達は、興味津々でした。 |

|

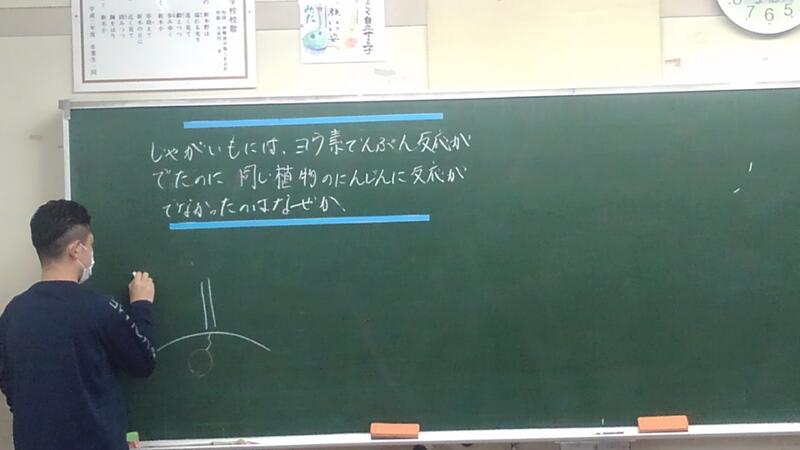

6年1組の授業を参観しました

5月18日(木)に、6年1組の理科の授業を参観しました。

校内LANの工事が6月に予定されており、1人1台のパソコンの運用が見えてきました。

その先頭を切って、6年1組でポケットWi-Fiを利用して、理科の授業を行いました。

|

まずはパソコンを配ります。 キャビネットの鍵が開けられると、拍手がわき上が りました。みんな楽しみにしていたようです。 パソコン1台1台に、使用する人の名前が貼り付け られています。卒業するまで、自分専用となります。 |

|

電源を入れ、ログインをします。前の画面を使って 先生が説明します。 「電源ボタンはどこにあるの?」 「横だよ!」 「大文字はどうすればいいの?」 「SHIFTキーを押しながらやるんだよ!」 みんなで協力して作業を進めます。 |

|

|

なかなかログインできない人もいました。 主な原因は大文字で入力がうまくいかなかったり、 別のキーに触れてしまったりしたことでした。 全員がログインできたら、次はWi-Fiの設定です。 |

|

Wi-Fiの設定にも時間がかかりました。 自分の家に持ち帰って使うときには、自宅のWi-Fi (ルーター)とつなぐ作業は、自分でやらなければなり ません。今日の大切なプロセスの一つです。 数字を正確に打たないとつながらないという経験が できました。 |

|

|

全員の設定が終わったら、いよいよ授業に入ります。 学習課題を確認し、それぞれがネット検索を利用して 調べていました。 今は、調べ学習が中心ですが、2学期までには教育 支援アプリが導入される予定です。 |

|

教科書ノートを机に広げた様子です。 パソコンを1つの学習用具として活用する時代が間近 に迫ってきました。今回の授業で、課題がたくさん見つ かりました。1つ1つ克服して、ICTの活用を進めて 参ります。 |

|

珍客が来校しました。

5月14日、新木小に珍客が来校しました。

5年1組の授業中、ベランダに1羽の鳩がやってきました。人が近寄っても逃げる様子がありません。

窓から教室に入り、実験のため用意していたエンドウ豆をつつき始めました。

そこで、職員室で保護をしました。

|

レース鳩でした。 足に付いていたタグで、連絡先が分かりました。 飼い主の方は、市原にお住まいでした。 本日中に引き取りに来るとのことでした。 5年1組の子ども達は、休み時間のたびに職員 室に様子を見に来ました。 |

|

放課後、飼い主の方がいらっしゃり、5年1組のみん なで鳩を見送ります。 5月4日に北海道の旭川で放たれたそうです。 新木小まで直線距離で900㎞、日本列島沿い飛べば それ以上の距離を、10日かけて飛んできました。 本当にお疲れ様でした。 |

|

|

飼い主の方は、「やせている。あと1~2日遅かったら 助からなかったかもしれません。本当にありがとう。」 とおっしゃっていました。 |

|

「ぽっぽちゃん元気でね。」 「また来てね。」 別れを惜しみました。 |

|

|

飼い主の元に帰れて良かった。 みんなで手を振って見送りました。 子ども達の優しさに、とても心が温まりました。 |

今年度も「お話の会」が始まりました。

今年度も「どんぐりどんぐら」のみなさんのご協力で、「お話の会」を開催できました。

「読み聞かせ」には、大きな教育効果が期待できます。

楽しみにしている児童も多いです。今年度もよろしくお願いします。

|

1年生にとって初めての「お話の会」 興味津々でした。 |

|

お話ししてくださる方をよく見て 礼儀正しく聞くことが できました。

|

|

|

子ども達はよく聞き入っていました。 楽しいお話をありがとうございます。 今年度もよろしくお願いします。 |

1年生の給食が始まりました

1年生の給食が始まりました。

小学校初の給食、給食室のサンプルを見て「早く食べたい」と言っていた1年生がたくさんいました。

待ちに待った給食の始まりです。

|

|

|

まずは、配膳。 慣れない手で、慎重に盛り付けます。 |

|

配膳が終わり、いただきます。 給食室の人や作ってくれた人や、 食材を生産してくれた人に 感謝をします。

|

|

|

最初の給食はカレーです。 「おいしい」と言っている人が とても多かったです。 |

|

感染症対策で、席を離し 同じ方向を向いて静かに食べます。 みんな静かに食べることができました。 |

|

|

向かい合って食べられる日が 待ち遠しいです。 でも、今はがまんです。 みんなで頑張りましょう。 |