校長の独り言

地域の方からいだだきました

毎日、色とりどりの草花と生活できますこと、とても幸せなことです。

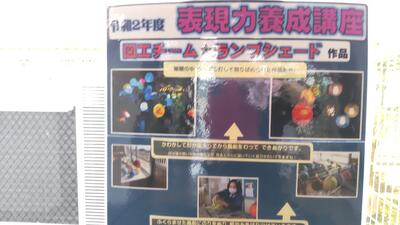

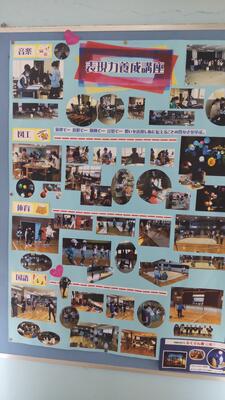

表現力養成講座

昨年度の表現力養成講座の「図工」の部で作成したランプシェードを正面玄関に飾りました。

ご近所の方からいただきました

今週は英語Weekです

本日もきれいな花が届きました

紫陽花がきれいな花をつける頃となりました

芒種も過ぎて

6月5日は24節気のひとつ「芒種」でした。稲や麦など、芒(のぎ=穂の針のような突起)のあるような穀物の種をまく頃のこと(現代の種まきは、これよりずっと早い時期に行います)。次第に梅雨めいてきて、蒸し暑く感じるようになる頃、梅の実が黄色に変わりはじめ、里山では蛍の姿が見られるようになる頃と言われています。

今週末にはいよいよ梅雨入りでしょうか。

今日は雨です

6月の英語

スイレンのつぼみが

今年も スイレンの季節となりました。もうじき花を咲かせる頃となります。

昨日の、雨に打たれたバラの花がかわいそうになり、切ってしまいました。しかしながら、バラだけではどうしてもさびしいものです。

「ツタンカーメン」という名前のエンドウ豆

昨年度、栃木県生物多様性アドバイザーの高橋 潔 様から頂いたエンドウマメ「ツタンカーメン」が収穫できました。エジプト人が食用にしていたもので、ツタンカーメン王の墓から発見されたものだそうです。炊き込みご飯にするとほんのりピンク色になるようです。

頂いたバラのはなです

通学途中に

子どもたちが、通学途中に地域の方からお花をいただきました。ありがとうございます。

令和3年学校だより第2号

薔薇の花をいただきました

薔薇の花をいただきました。名前も一つ一つつけてくださっています。ありがとうございます。

一つ一つを大切に

卒業式に来賓の皆様の机上を飾った鉢植えの花。地植えにしてくださった方がいました。卒業式から1週間、枯れそうになっていたので始末してしまおうと思っていたのです。見事に咲き誇っています。小さな小さな花だったのです。

来週には、5年生が田植えをします。一粒の重みを5年生の子どもたちも感じ取ることができたはずです。

様々な「一つ一つ」「一人一人」大切にしていかなければ。

職員室入り口に

保護者の方よりいただきました。ありがとうございます。

ツバメの巣

正面玄関上部にツバメの巣が。学校業務に支障はないと判断し、巣立つ日まで温かく見守ることといたしました。

牡丹の花

学校北側の「やさい畑」をお借りしているご近所の方から、牡丹の花をいただきました。早速、玄関に飾りました。ありがとうございます。

薔薇もネモフィラもきれいです

5連休明け

1年生2年生3年生教室前のトイレのサンダルです。朝からきちんと揃っていました。

4月12日入学式でお世話になった生花もいよいよこれだけになってしまいました。

5月の英語掲示物

保健室はどんなところ

苗床トンネル

昨日種まきをした苗床を保管する「苗床トンネル」ができました。

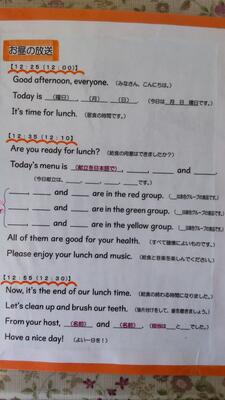

英語Weekでの給食献立も

英語Weekは、給食の献立発表も英語で行います

あいさつについて

始業式での話の中で提案したことですが、子どもたちと「勝負」をすることになりました。

「私がみなさんより先にあいさつできたら、私のポイント1点です。みなさんから先に私にあいさつできたら、みなさんのポイント1点です。校長先生ではなくてどの先生でもいいですよ。毎日100ポイントはとりたいと思っています。そうだ特別ルールをつくります、お客様に『こんにちは』が言えたら、10ポイントです。ぜひ、校長先生になんポイントとれたか帰りに教えてくださいね。たくさんのポイントめざしてください。」

下校時に玄関前に立っていると「校長先生は今日何ポイントだった?」「ぼくはね、83ポイントだよ」と、ポイント数を教えてくれます。「good afternoon」今週は英語weekですので、「good afternoon」が飛び交っています。

あいさつのあふれる学校になるといいですね。

令和3年学校だより第1号その2

藤の花

上高根沢小学校の藤の花は、高根沢町の天然記念物に指定されています。つつじも花をつけました。

令和3年学校だより第1号

学校経営全体構想

本日、保護者の皆様に配付する「上高根沢小学校教育全体構造図(簡略版)」です。

学年はじめの授業参観です

いよいよ授業参観の日を迎えました。

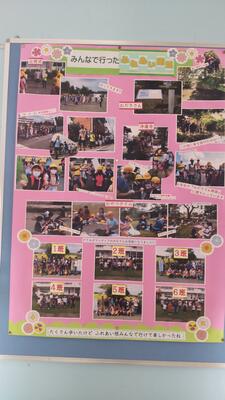

今年度は書面総会とさせていただきましたので、校長の話は授業参観と学年懇談の間に、リモートでやらせていただきます。担任との学年懇談に十分な時間をおとりいただきたいところですのに申し訳ありません。少し時間をいただきますがご了承ください。踊り場には、昨年度、コロナ禍のなかで工夫を凝らしながら取り組んだ、「ふれあい遠足」や「表現力養成講座」の様子を掲示いたしましたので、そちらもご覧ください。

色とりどり

気のせいでしょうか。昔(何年前?)に比べて色とりどりの花が多くなったような気がします。特徴も様々です。子どもたち一人一人、いろいろな花を咲かせてほしいです。大きさや色、形にこだわることなく。

きちんとそろえています

4月の英語掲示物です

毎月、その月にちなんだ英単語が階段壁に掲示されます。

ネモフィラも満開です

校舎東側のネモフィラが満開になりました。校舎南側のキンギョソウもきれいに赤と黄色の花を咲かせ始めました。これから二か月くらいはノースポールとともに花壇いっぱいに咲き誇ることと思います。5月上旬に、マリーゴールドとサルビアの植え付けを予定していましたが時期を少しずらすことにしました。

そろそろ薔薇の季節

入学式の朝

春爛漫

令和3年度の始まりです

いよいよ令和3年度が始まります。

満開の桜

花散らしの雨になってしまうかと思いましたが、本日満開を迎えました。上高根沢小学校の児童の皆さん、お元気ですか。校庭の樹々、草花は、皆さんが登校してくるのを待っていま

開花宣言

上高根沢小学校、桜の開花宣言いたします。

卒業おめでとう

いよいよ卒業の朝を迎えました。

まだ、卒業生の姿はありません。保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。

本日の胸花は、桜の花をモチーフにしました。

コサージュや髪飾りにもアレンジできますので、是非、ご活用ください。

卒業まであと1日

楽しい思い出たくさん作れましたか。満開の桜の下で笑顔いっぱいの6年生。1年前の4月8日に撮った写真です。

4年生、5年生のおかげで、教室、体育館の準備も整いました。

令和2年学校だより第13号

開花ももうすぐでしょうか

校庭南側の桜の木です。開花も間近となりました。

卒業まであと2日

先日、6年生の皆さんが彩色してくださったビオトープの看板が完成しました。

桜、さくら、サクラ

東京は14日に桜の開花宣言が出されましたが、上高根沢小学校の桜のつぼみも日ごとに大きくなっています。

15年以上前のこと、当時の上高根沢小学校6年生が卒業記念樹として桜の木を植樹したそうですが、そののうちの1本が枯れてしまったというお話を伺いました。早速、以前植樹されたと思われる場所に植樹しました。

卒業まであと3日

この教室で給食をいただくのもあと2日となりました。

卒業まであと4日

本日は、卒業式の予行練習です。証書授与の前後に、きちんと目を合わせ、礼や所作の全てがとても素晴らしかったです。厳粛な卒業式を迎えられそうです。

卒業まであと6日

今日は、6年生が、放送室、家庭科室、昇降口の清掃や校庭ビオトープの看板作りのボランティア活動をしてくれました。教室にあるすべての荷物を運び出して床掃除、手際よく清掃作業を進めていきます。すべてのくつ箱の中も水雑巾できれいに拭き掃除、家庭科室のシンクもピカピカです。

6年生の皆さん、ありがとうございました。