共に育む官民連携教育(学校の特色ある教育)

2年生 国語 手紙の書き方体験授業

11月20日(木)、2年生児童を対象に日本郵政「手紙の書き方教室」を実施しました。

講師として、流山市内の各郵便局の局長の皆様、千葉県北部地区連絡会郵便物販担当副統括局長様が本校にお越しくださり、子どもたちに手紙の基本的な書き方や、気持ちを言葉にして届ける大切さをご指導くださいました。この取り組みは、流山市で初めての実施となる訪問授業であり、本校としても大変貴重な学習機会となりました。

授業では、子どもたちが伝えたい相手を思い浮かべながら、一文字一文字をていねいに書き進める姿が見られました。指導にあたってくださった局長の皆様は、子どもたちの言葉に耳を傾け、温かい声かけをしてくださいました。地域の方々が子どもたちの成長を心から応援してくださっていることを実感し、学校としても大きな励みとなりました。休み時間も児童に優しく声をかけてくださり、ありがとうございました。

市野谷小学校は、これからも企業・地域の皆様とのつながりを大切にし、子どもたちが多様な人との関わりの中で豊かに育つ学びの場を広げてまいります。

6年生 東京出入国在留管理局 やさしい日本語で話してみよう

11月19日(水)、本校6年生を対象に、法務省 出入国在留管理庁の地方機関である東京出入国在留管理局 より長船様 を講師としてお迎えし、出前授業を実施しました。

まず「入管の仕事とは何か」について、空港での入国審査や在留資格の管理、難民の保護など、私たちの暮らしの安全と安心を支える具体的な業務を映像を交えて分かりやすく説明していただきました。

また、近年増加している外国人住民の現状について、千葉県内にも多くの外国の方が生活していることを紹介していただき、子どもたちは驚きと関心をもって聞き入っていました。

さらに、言葉や文化の違いをこえてお互いを理解し合うための「やさしい日本語」について学びました。難しい言葉を言い換えたり、ジェスチャーを交えたりすることで、誰にでも伝わる表現ができることを学びました。

今回の授業を通して、児童は国際社会の一員としての自覚を高めるとともに、誰もが安心して暮らせる社会をつくるために自分たちにできることを考える機会となりました。

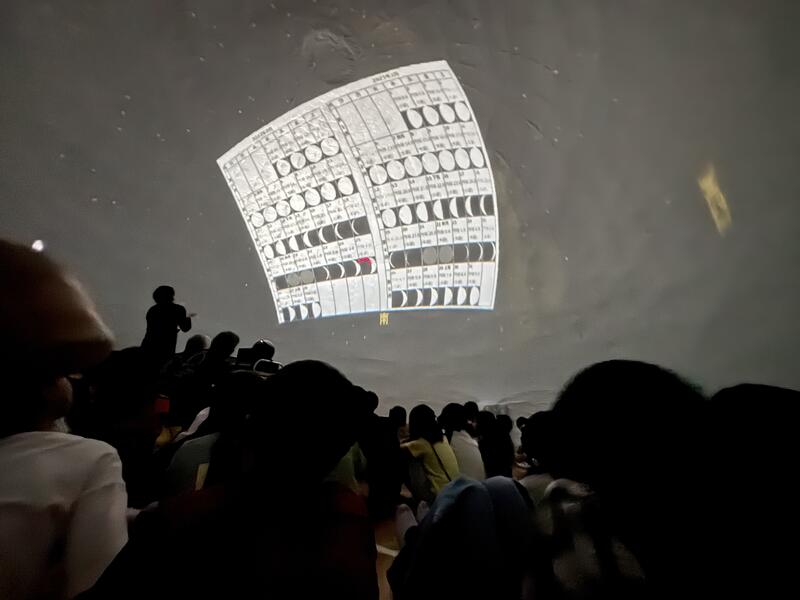

4年生 つくばエキスポセンター 移動プラネタリウム

10月9日(水)4年生を対象に、つくばエキスポセンターの「移動プラネタリウム」が本校にやってきました

※体育館の天井まで、高さいっぱいの大きな大きなドームが完成しました

理科の「星や月の動き」の学習の一環として行われた特別授業で、ドーム型スクリーンの中で、まるで本物の夜空を見上げているような、星空に吸い込まれるような体験をしました。

投影されたのは、季節ごとに見られる星座や、月の形の変化、星の動きなど、教科書で学ぶ内容と密接に関わる映像です。講師の方の丁寧な解説により、子どもたちは「北の空では星が回って見える」「月は毎日少しずつ動いている」といった自然の仕組みを、実際の映像を通して体感的に理解していました。教科書では得られない、臨場感のある学びの場となりました。

この体験を通して、子どもたちは「もっと夜空を見てみたい」「家でも星を探してみよう」と意欲を高めていました。今後の理科学習においても、こうした体験的な学びを通じて、自然への関心と科学的な見方・考え方を育んでいきたいと考えています。

1年生 ヤクルト おなか元気教室

10月8日(水)、本校では千葉ヤクルト販売株式会社の皆様をお招きし、1年生を対象とした「おなか元気教室」を実施しました。昨年度に続き、子どもたちが健康と生活習慣の大切さを楽しく学ぶ機会となりました。

授業では、「おなか博士になろう」をテーマに、消化管のはたらきについて分かりやすく学びました。6メートルある小腸や1.5メートルの大腸を実際の長さのひもで体感しながら、子どもたちは驚きの声をあげ、体の中で起きている仕組みを興味深く理解していました。

続いて、「うんちから学ぶ生活リズム」の学習では、「早寝・早起き・朝ごはん・朝うんち」という健康のキーワードをもとに、規則正しい生活の大切さを学びました。子どもたちは、「うんちはおなかからのおたより」という言葉に親しみをもち、自分の体と向き合う意識を高めていました。

また、「おなかには菌がすんでいる」というテーマでは、善玉菌や悪玉菌のはたらきを通して、体の中にある“目に見えない世界”への興味を広げました。体内には約100兆個もの菌が存在し、その重さは1キログラムにもなるという説明に、教室中が驚きと歓声に包まれました。

さらに印象的だったのは、昨年度この授業を受けた2年生が、いまだに「早寝・早起き・朝ごはん・朝うんち」の合言葉を覚えており、生活の中で意識していると話していたことです。外部講師の専門的な知識と、体験を通したわかりやすい授業が、子どもたちの記憶と行動にしっかり根づいていることを感じました。

授業の最後には、「おなかを大切にして元気に過ごしたい」という声があがり、子どもたちの健康意識が一層高まった様子でした。給食前には、学習のしめくくりとしてヤクルトを美味しくいただき、笑顔いっぱいのひとときとなりました。

本校では、こうした官民連携による体験的な学びを通して、子どもたちが自分の体を大切にし、健康に関する正しい知識と生活習慣を身に付けていくことを目指しています。

千葉ヤクルト販売株式会社の皆様、今年度も心に残る素晴らしい授業をしていただき、誠にありがとうございました。

2年生 国語 講談社 ひろがる読書の世界

7月16日(水)2年生を対象に、国語の単元「ひろがる読書の世界」の学習の一環として、講談社の編集者・杉原様をお招きし、特別授業「本ができるまで」を行いました。

この授業では、児童が普段親しんでいる絵本や物語が、どのようにして生まれ、書店に並ぶのかを、スライドを使ってやさしく紹介していただきました。1時間ずつ各学級をまわって授業をしてくださり、どの教室でも児童の目はきらきらと輝いていました。編集の工程を詳しく解説するものではなく、1冊の本ができるまでにたくさんの人の思いが込められていること、そして「誰かに伝えたい気持ち」から本づくりが始まるというお話を中心に進めてくださいました。児童は、自分が好きな本の背景にも物語があることに気づき、これまでの読書をあらためてふり返る良い機会となりました。

この単元では、「次に読みたい本を見つける」ことも大きな目標の一つです。授業を通して、本の世界がより身近に感じられるようになった児童たちは、新たな興味や好奇心を胸に、これからどんな本に出会いたいかを楽しそうに話していました。

本を読むことの楽しさに加え、作り手の思いに触れたことで、読書の世界がさらに広がった特別なひとときとなりました。ご講演くださった杉原様、そしてご協力いただいた講談社の皆様に、心より感謝申し上げます。