ほごログ

#かすかべ地名の話 (4) 花のつく地名 #花積 #西宝珠花

市内の地名の話題。今回は企画展でも紹介している花のつく地名について。 #かすかべプラスワン #地名の由来

市内の「花」のつく地名は、住居表示でも使用されている「花積」「西宝珠花」です。

花積、西宝珠花はともに春日部市域の端っこにあたりますが、それぞれ大宮台地と下総台地の突端に位置しています。そのため、原始時代から先人たちの暮らしていた痕跡=遺跡が検出される地区であります。また、歴史時代において、特に中世の記録史料にも花積・宝珠花の地名が確認されます。中世の記録等に市域の地名が確認される例は、数えるほどしかありませんので、花積、宝珠花は中世の春日部市域を考える上でも重要です。

しかし、なぜ「花」という言葉が地名についているのでしょうか。花積・宝珠花の地名の由来については、様々な説があります。諸説については花積と西宝珠花の「地名のはなし」の回に譲ることにしますが、「はな」という言葉の語義を調べてみると、「突端」や「先端」を意味するそうです。それが転じて「はなわ(塙)」は台地などの高くなっている土地を指すそうです。顔の「鼻」も顔のなかで突起している部分、あるいは先端ですし、フラワーの「花」も植物の先端に付きます。つまり、「花」とは「突端」「先端」あるいは「台地」の上を意味すると解せます。

翻って、花積と宝珠花の地形をみると、台地の突端に位置しています。地名の由来の定説を決定づけることは難しいですが、おそらく春日部市の「花」は「突端」「先端」あるいは「台地」を意味するものと理解されます。

ちなみに、庄和地区の金崎には「字花輪下(あざ はなわした)」という地名があります。ちょうど国道16号のハンバーガーチェーン店のあたりとなり、南桜井駅周辺に張り出した台地の縁辺にあたります。おそらく、「花輪」はこの台地を指し、その「下」に位置するので「花輪下」と呼ばれたのでしょう。

なお、「花」の地名は、台地が張り出している市域のみならず、他所にもあります。「鼻」の漢字があてられる場合もあるようです。

西宝珠花では、5月3日、5日大凧揚げ祭りが開催されます。「花」の地形も意識しながら、西宝珠花を散策すると、より大凧揚げ祭りも楽しめるかもしれませんよ。

春日部市史 『自然誌編』の頒布を開始します

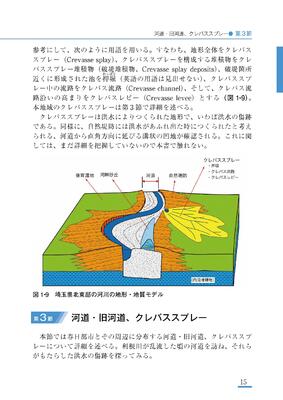

自然科学(主に地学)による観点にたち、市域の土地の成り立ちや、河川の流れ、地震や台風の自然災害などが、私たちの暮らしにどのような影響をおよぼしたのかをテーマに編さんした新たな市史「自然史編」を刊行しました。

市内の土地や河川の流れ、埼玉県東部地域特有の地形である河畔砂丘の現地調査、文献や空中写真、古地図の確認による地形の変遷の確認など、6年間の歳月をかけて調査の成果をまとめたものです。

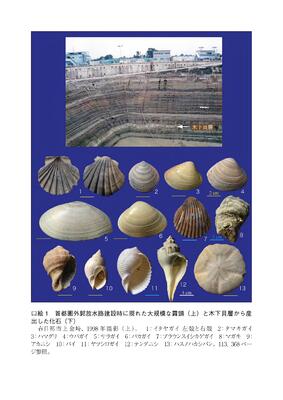

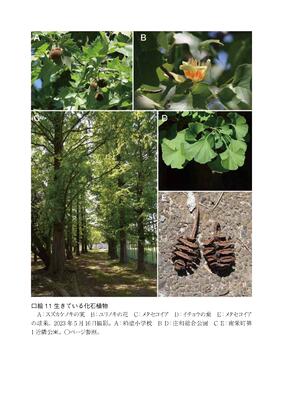

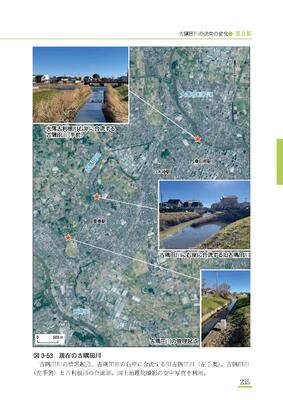

特に自然堤防を越流した痕跡(クレバススプレー)により、今は人の手により管理されている大落古利根川や古隅田川がかつては度々氾濫を繰り返していたこと、イチョウやハクレンなど市内でよく見られる樹木が、太古に栄え、その後自生種が減り現在では生きている化石植物であること、中世から近世にかけて古隅田川の流れが変わった理由について考察した内容など、最新の学問の成果を取り入れた内容となっています。

また、「地学さんぽ」と題し、各章の内容に収まらないもので、コラム的な内容をまとめた章もあります。オールカラーで420ページ、巻末には、用語の解説も掲載しています。

市内の図書館や公民館にも配架しておりますので、ぜひご覧になってください。関心のある方には、春日部市役所本庁舎4階の文化財課や春日部市教育センター1階の春日部市郷土資料館で有償(一冊3,000円)で本日、5月1日(水)から頒布を開始しました。

《頒布している施設》

市役所4階 教育委員会 文化財課

市役所3階 市政情報課

教育センター 郷土資料館

庄和総合支所2階 総務担当

道の駅庄和

ぷらっと春日部

本書を契機に市内の地形の歴史に興味関心を高めていただければ幸いです。

花積の貝殻坂はどこか!?

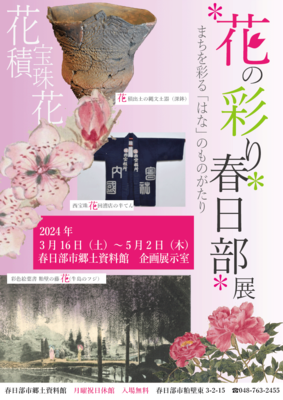

4月27日(土)、「*花の彩り*春日部*」展の展示解説講座を開催しました。

今回は、春日部ゆかりの花の話題は他に譲り、「花」のつく地名である花積・西宝珠花の歴史にフォーカスをあてました。

花積、西宝珠花はともに春日部市域の端っこにあたりますが、それぞれ大宮台地と下総台地の突端に位置しています。そのため、原始時代から先人たちの暮らしていた痕跡=遺跡が検出される地区であります。また、歴史時代において、特に中世の記録史料にも花積・宝珠花の地名が確認されます。中世の記録等に市域の地名が確認される例は、数えるほどしかありませんので、花積、宝珠花は中世の春日部市域を考える上でも重要です。

さて、今回は花積の「貝殻坂」について。花積は花積貝塚が所在することで考古学界では著名な地区です。縄文時代には台地の谷あいに海が入り込み、高台に暮らす縄文人が貝を投棄し、それが貝塚となったわけです。花積に豊富な貝が散在していたことは、江戸幕府の官撰の地誌「新編武蔵風土記」の記述にもみえます。記事は次の通り。

塚 高さ四五尺庚塚と云、この外西北に登り、五丈許屈曲せる坂あり、そこより貝殻多くいづれば貝殻坂とよべるなり

花積地区の発掘の報告書にも引用される一節です。解釈してみましょう。当時の花積(花積村)には、庚塚という高さ4~5尺ほどの塚があったそうです。残念ながら塚の位置は不明です。記事は「この外」に坂があると書かれています。「この塚の外側に」ということなのか、「塚の他に」という意味なのか確定ができないのですが、いずれにしても花積村内に5丈(約15m)ばかり屈曲する西北に登る坂道があり、その坂道一帯から貝殻がたくさん出てくるので、地元の人たちは「貝殻坂」と呼んでいる、と解釈できます。

「もし、花積発祥のアイドルグループができたなら、きっとグループ名は貝殻坂46」

そんな妄想を抱きつつ、貝殻坂の場所を特定せんがため、受講者の皆さんと明治9年の花積村地租改正図をから読み解いてみました。今回の講座では受講者の皆さんに下の絵図を配布し、貝殻坂がどこなのか、を一緒に考えていただきました。

前にあげた風土記稿の記事を、花積地内のこれまでの発掘成果に照らしあわせ考えると、花積地内には、貝を含む土層が検出された花積貝塚がありますので、貝殻坂は貝塚周辺と推測されます。花積貝塚は、上の図ではちょうど中央の黄色の枠で囲ったあたりです。たしかに、花積貝塚の石碑が立っている地点の裏手にあたる南側には、細い路地があり、ここが斜面になり、坂道になっています。

この坂道は地租改正絵図にも確認されますので、江戸時代の村の道であることは間違いなさそうです。しかし、絵図でも現況でみても、それほど屈曲しておらず、また「西北」に登る坂というよりは、どちらかといえば東北方面に登る坂道です。貝塚の斜面にあたるので、かつて貝殻が散らばっていた可能性も高いのですが、本当に風土記のいう「貝殻坂」かどうか確定しかねます。

発掘成果を考えずに、「西北」に登り、屈曲する坂道を探してみましょう。花積は、東西寺・二ノ宮神社沿いの南北に縦断する道(越ケ谷道・慈恩寺道)が馬の背、尾根道のように村の標高の頂点になっています。つまり、この道の方向へ東側から交差・接続する道が、西北に登る坂道になるわけです。それを踏まえて、屈曲する道を探すと、図の赤い丸で囲む地点が極端に屈曲しており、また西北にカーブしています。

丸で囲った道を東側に見た写真です。

写真の先が下りの坂になっています。傾斜は5%と急な坂ではありませんが、平坦な春日部市内では珍しい道路標識が設置されています。道路標識で注意を促すカーブと傾斜が、ちょうど丸で囲ったカーブになります。

江戸時代から存在し、西北に登り、屈曲している坂道、ということで「貝殻坂」の要素を満たしています。肝心の貝殻はというと、カーブのあたりは、現時点では遺跡が検出されておらず、貝殻が散っているのかは、舗装されていることもあり、現地では確認できませんでした。

講座では時間がなくお話できませんでしたが、絵図をよく見ると、このカーブには社寺地と同じ色で塗られた土地があります(図では白い丸をつけています)。おそらく、この白い丸の土地に、なんらかの社・祠かあったのではないかと考えられます。詳しいことはわからないのですが、もしかしたら「庚塚」なのかもしれません。推測を重ねれば、このカーブは庚塚の外縁にあたるので、風土記の記事の「この外」とは外側という意味なのかもしれません。

ともかく、花積貝塚の裏の坂道にしても、傾斜5%の道路標識の坂道にしても、どちらも決め手を欠きますので、「貝殻坂」は謎のままです。春日部市内では唯一の名前の付いた坂道「貝殻坂」。今後とも気にかけて追及したいものです。

4月の近隣博物館・資料館の考古学情報

4月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。(毎月28日ごろに掲載します。)

見学の際は、休館日等、よくご確認の上お出かけください。

(展示会_閉会日順)

・5月12日(日)まで 杉並区立郷土博物館分館 「発掘された弥生時代」

・5月12日(日)まで 東京国立博物館 特別企画「令和6年 新指定 国宝・重要文化財」

考古学の展示ではありませんが、考古学分野より「国宝 三重県宝塚一号墳出土埴輪」がとりあげられ、ほぼ完全な形の船形埴輪(ふねがたはにわ)が展示されます。

・6月2日(日)まで 松戸市立博物館 「たてたて あなあなー竪穴建物の世界」

・6月9日(日)まで 富士見市立資料館水子貝塚資料館・難波田城資料館 「ひらいた 考古館」

・6月30日(日)まで 栃木県埋蔵文化財センター 「古代の瓦が伝えること」

・7月7日(日)まで 宮代町郷土資料館「土器でみる一万年 宮代と縄文」

*春日部市郷土資料館「花の彩り*春日部*」展も5月2日までです。「花の彩り*春日部*」展では、花積内谷耕地遺跡出土の縄文時代の関山式土器と貝の内遺跡(西宝珠花)出土の7世紀後半の常陸型甕を展示しております。あわせてごらんください。

常陸型甕と宝珠花―*花の彩り*春日部*

前回の縄文時代の関山式土器に続き、「*花の彩り*春日部*」展で展示している宝珠花は貝の内遺跡から出土した「常陸型甕(ひたちがたかめ)」を紹介します。この甕は7世紀後半の竪穴建物跡から発見されています。

常陸型甕は、土器の粘土に雲母を含み、光が当たると雲母がキラキラと光ります。これは、茨城県南部で採れる粘土を使っていると考えられ、現在の茨城県のあたりが、かつて「常陸国(ひたちのくに)」と呼ばれたことから、考古学では常陸国に特有な甕として常陸型甕と呼んでいます。

武蔵国(むさしのくに)で使われていた長胴の甕とは違い、卵のような形であり、胴部の下方にはヘラミガキと呼ばれるヘラ状の工具で器面を整えた痕跡があります。また口縁部を受け口状につまみ上げるなどの特徴もあります。

常陸甕は、市内では、特に西宝珠花や塚崎などの宝珠花台地の7世紀後半から9世紀ごろまでの遺跡から多く発見されており、当時、市域東部で生活していた人が常陸国の人々と頻繁な関りがあったと考えられています。

展示している常陸型甕は、竪穴建物のカマドの天井を支える「ソデ」と呼ばれる部分から発見されたものです。本来、甕は、現在の鍋のように調理の際の煮沸具として使われるものですが、この甕は、ソデを補強するための材料として使われていました。

前回ご紹介した縄文土器の型式である「関山式」は、蓮田市の関山貝塚で発見された土器をもとに設定された型式でした。花積でも関山式土器が発見されます。7世紀の「常陸型甕」は、常陸国を中心に使われていた土器の型式で、主体的に使われていた地域の地名が型式名となるところに違いがあります。つまり、宝珠花でも常陸型甕は発見されますが、主体的に生産、使用されていたのは常陸国が中心となります。

それぞれの時代の研究において型式の使われ方に違いがあることに注意が必要です。

今年もやってきた藤の季節

桜はとっくに散り、春日部市内の藤の花が見ごろを迎えています。 #かすかべプラスワン #藤 #牛島のフジ

春日部人(かすかびあん)なら、桜よりも藤の花、のはず。粕壁小の敷地に自生している謎の藤の花も見ごろ。郷土資料館から見え、甘い香りがします。

かつて「世界一のフジ」と称された、牛島のフジ(国特別天然記念物)も、この数日間が見ごろのようです。

最近のニュースなどでは、他地域のフジの花が紹介されているのを見かけます。牛島のフジの歴史・文化性は唯一のもの。あの新一万円札男・渋沢栄一も見に来ているのだから、もっと紹介されてもいい、と個人的に思います。

春日部駅西口側では、藤通りの藤棚が見ごろのようで、藤テラス(4月21日)、藤まつり(4月28日)。藤まつりウィークと称し、とイベントが目白押しです。

郷土資料館では「*花の彩り*春日部*」展で、藤をめぐる春日部の歴史も紹介していますので、観藤のついでにお立ち寄りください。

関山式土器と花積ー*花の彩り*春日部*

現在、春日部市郷土資料館で開催中の「*花の彩り*春日部*」展では、花積内谷耕地遺跡出土の縄文時代前期の関山式土器を展示しています。

関山式は、蓮田市の関山貝塚から発見された土器をもとに設定された型式です。もとは「蓮田式」と呼ばれていましたが、戦前、昭和初期の研究で、古い順に花積下層式、関山式、黒浜式と分けられました。

花積下層式、関山式、黒浜式土器は、「羽状(うじょう)縄文系土器群」とも呼ばれ、縄文のつけ方に特徴があります。羽状縄文とは右撚りと左撚りの縄文を上下に連続してつけることで、全体として羽や菱形の形にみえるようにする縄文の施文方法です。

また、縄文時代には「繊維土器(せんいどき)」と呼ばれる、材料となる粘土の中に植物の繊維を混ぜて焼き、割れ口に燃えつきた植物の痕跡が残る土器があります。羽状縄文系土器群は、ほとんどが「繊維土器」です。

関山式土器の特徴として、口縁に文様帯が設定され、竹を使用した複雑な文様が描かれることがあげられます。また、縄文原体の端部などに輪(ループ)を作り、それにより付けられた「ループ文」と呼ばれる縄文が多用されます。

関山式土器は埼玉県を中心に関東地方全域で出土します。春日部市では、今回展示の花積内谷耕地遺跡(花積)のほかに、竹之下遺跡(内牧)、貝の内遺跡(西宝珠花)、風早遺跡(西金野井)、鷲前遺跡(東中野)で関山式土器の時代の集落跡が発見されています。約6,500年前の縄文土器型式と考えられており、すでに始まっている縄文海進の影響を受け、貝塚を伴っているものが多いです。

今回展示している花積内谷耕地遺跡の関山式土器は、口縁部の縁に竹でつけられた細かい文様がまわり、円形の粘土粒が貼り付けられます。胴部はループ文や羽状縄文が施されます。

展示でも触れていますが、花積は花積貝塚から出土した土器をもとに設定された「花積下層式」発祥の地です。しかしながら、縄文土器の土器型式は、地名こそ冠していますが、土器の変遷の指標として使われるもので、花積からも「関山式」の土器が出土します。

展示解説を実施しました

4月20日(土)「*花の彩り*春日部*」展のみゅーじあむとーく(展示解説)を実施しました。

午前は4名、午後は2名と少人数でしたので、時折、ご質問いただきながら進めました。

皆さんの興味があつまったものの一つに、昭和27年の西宝珠花移転前の町並みを紹介したパネル(図)があります。この図は、当時大学生だった方が卒業論文で調査・聞き取りしたノートや自ら撮影した写真をもとに作成しています。西宝珠花は、こののち江戸川改修のため、移転してしまいますので、大変貴重な情報となっています。往時の西宝珠花の繁栄がひと目にしてわかるものです。

午後の方は、明治9年花積村地租改正絵図にご興味をお持ちいただきました。土地が錯綜しており、絵図作成にあたって隣接する村の戸長らが署名していることに驚かれたようでした。

展示の会期は、5月2日(木)までとなっています。お見逃しなく。

市指定無形民俗文化財ー不動院野の神楽ーの公開

桜の花びらが散り始めると同時に葉桜が芽吹き、そして夏日となった4月14日(日)には東不動院野地区の大杉神社境内では、市指定無形民俗文化財「不動院野の神楽」が公開されました。

昨春は地域の皆さまを対象に集会所で小規模の祭礼でしたが、今春は5年ぶりに特設舞台を設け、広く公開されました。

舞台背景では桜が散り始める中、小気味よい軽やかなお囃子が奏でられ、神楽の公開に足を運ばれた皆さんからも「お祭りが戻ってきた!って実感できるね」という、安堵の声を聞くことができました。

祭礼は「大黒様」「獅子舞」で口火が切られ、今春に進学した大学生が堂々とお囃子を演奏してくれました。続く神楽の「大江山」では、高校一年生が巫女役に。地域の皆さんからも拍手喝采をいただきました。

▲堂々とした巫女の舞を、お囃子でも高らかな笛の音色が不動院野地区に響き渡りました。高校生、そして大学生の後継者が祭礼では活躍いただきました。

また、久しぶりの祭礼でしたが保存会のベテランの皆様は日頃の「あうん」の呼吸で口上を面白可笑しく対話をとおして神楽を盛り上げていただきました。

本年は各所で民俗芸能が公開されますので、”祭り囃子”と”郷土の舞”をぜひご覧ください。

#博物館実習 受け入れています

#春日部市郷土資料館 は、今年度も #博物館実習生 を受け入れています。 #かすかべプラスワン

と、告知すると、博物館がお好きな一般の方からお問い合わせがありそうですが、博物館実習とは、大学で博物館学芸員の資格取得を目指す学生が、一定期間、博物館の現場で実際の業務を経験すること。ですから、基本的に未来の学芸員を志す学生さん(市内在住の方優先)に限られます。

当館の博物館実習は、例年7月末から8月にかけて、実施しています。毎年、実習生に「ほごログ」にて実習の模様を報告してもらうのも恒例になってきました。どんな実習をするのかは、下のタグの「博物館実習」「実習生」「実習生の記録」をクリックしてみてください。

実習の受け入れ・申し込みについて、詳しくは、市ホームページをご覧ください。

#円空仏祭 のチラシ

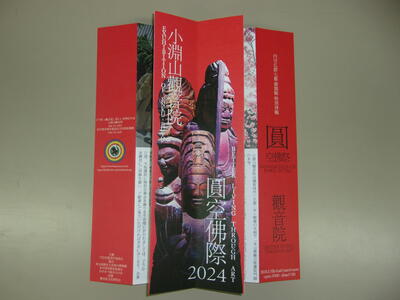

春日部の #GW の恒例行事「 #円空 仏祭」。今年も小渕・観音院にて、県指定文化財「小渕観音院円空仏群」(7躯)が公開されます。観音院のご住職様のご厚意で、チラシをいただきましたので、郷土資料館で配架・配布させていただきました。

このチラシ、ただのチラシじゃありません。

蛇腹折りになっており、経典などでつかわれる折本の仕様になっています。

ジグザグに折ったまま立てると、あたかも円空仏の屏風のよう。

・・・カッコいい。

写真がうまく撮れず、チラシの良さが伝わりづらいので、ぜひお手にとってみてください。

そして、円空仏祭は、5月3・4・5・6日に開催されます。ぜひ実物の円空仏を間近でご覧ください。

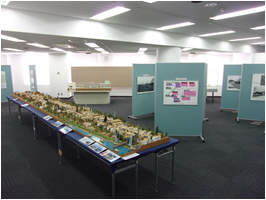

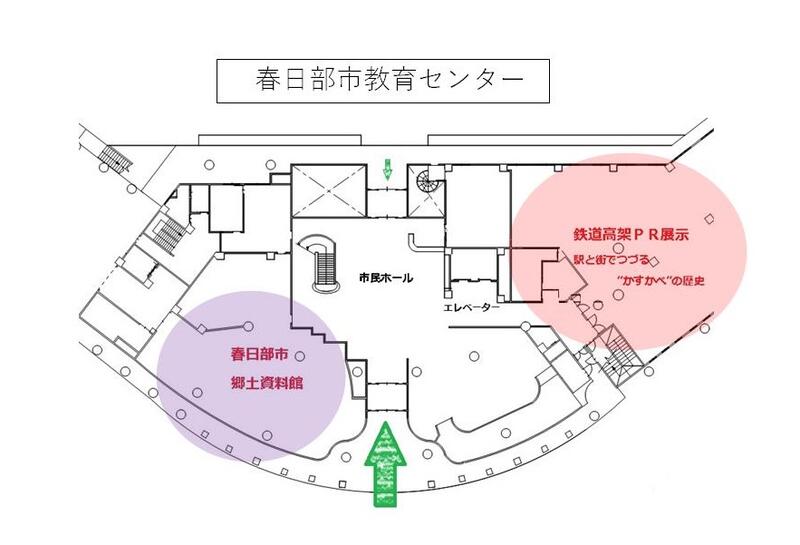

鉄道高架PR展示 駅と街がつづる“かすかべ”の歴史 開設のお知らせ

4月1日(月)に埼玉県鉄道高架建設事務所が教育センター内に移転したことに伴い、同事務所と郷土資料館は、鉄道高架事業や駅周辺の歴史をわかりやすく紹介する展示室を教育センター1階に開設しました。

展示ガイドはこちら → 電子版【駅と街がつづる かすかべ の歴史】展示資料一覧.pdf

春日部駅周辺の歴史的な写真や鉄道高架事業の紹介パネル、各種模型を展示し、過去から未来へつながる“かすかべ”の駅と街の魅力をPRします。

主な展示 〇駅と鉄道の歴史

・粕壁宿の手作り模型・粕壁小学校木造校舎模型

・春日部駅と周辺の古写真

〇鉄道高架PRブース

・事業進捗状況の紹介パネル

・鉄道高架事業の駅周辺の模型

場所 教育センター1F

【 #4月1日 】 #今日は何の日? in春日部

今から30年前、平成6年(1994)4月1日は #かすかびあん 宣言の日です。 #かすかべプラスワン

「かすかびあん」とは、「自然を愛し、文化を愛し、人を愛し、未来を愛し、そしてなによりも春日部を愛する人のこと。春日部をもっと好きになりたい、もっと愛したいと願望し他の人にも春日部を好きになって欲しいと願っている人」のこと。

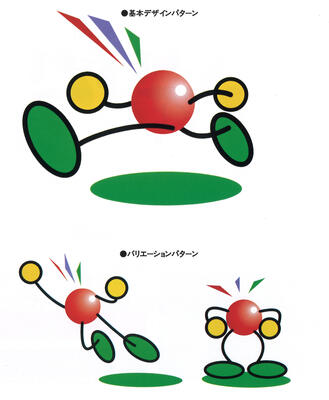

定義はさておき「かすかびあん」といえば、このマーク。市内のどこかで見覚えがないでしょうか。

マークには意味があることご存じでしょうか。「胴体から発信される3本のラインは、緑で春日部の誇る藤と文化を、赤で太陽と春日部の未来を、そして体全体で、躍動するエネルギーと情念を表しています」

「胴体」「体全体」ということは、動物をモチーフにしている模様です。

平成6年(1994)に市制施行40周年を迎えた旧春日部市が、「より暮らしやすい春日部をつくりたい、より魅力ある春日部にしていきたい」を目標として、CI(コミュニティ・アイデンティティ)手法によるイメージアップ推進事業に着手し、4月1日、「かすかびあん宣言」が宣言されました。宣言は以下の通り。

わたしたちは、あたたかいまち、

誇りと感動のあるまち春日部を愛し、

もっと多くの人たちにも、

この気持ちを持ってもらうために行動することを約束します。

そして、この宣言に基づいた「かすかびあんキャンペーン」事業がはじまります。

イメージ戦略なので、具体的に何をしたのかということは、今となっては追跡しづらいのですが、「かすかびあんマーク」を市の刊行物や案内サインなどに多用し、まちづくりに活かす取り組みを進めました。たとえばTシャツ。

いくつかバージョンがあるようですが、手元の資料によると少なくとも94年度から98年度まで毎年度製作されていたようで、98年度(写真右)は「「祭りだ!ワッショイ!!」をテーマに祭りのあとのセンチメンタルを感じさせるデザイン」にしたとか。

かつて「ほごログ」でも紹介した藤のまち春日部を意識した事業も「かすかびあん」関連の事業として取り組まれ、『藤なんでも百貨』の出版や国特別天然記念物の牛島のフジから接ぎ木した苗木を配布したりする「春日部オンリーワン行動計画」が実施されました。「かすかびあんPress’96」(資料番号001-148)には「藤のかすかびあん大募集」の記事がみえます。

市役所のみならず、町の皆さんにもご協力いただき、たとえば、次の画像は、駅東口にあったショッピングセンターの懸垂幕の写真です。

今でも 「もっと春日部、かすかびあん!」というキャッチフレーズとともに、90年代後半ごろに造られた構造物に、マークがあしらわれているものが残っています。

その後、「かすかびあん」という言葉・マークは、平成17年の庄和町との合併ともあいまって、あまり使われなくなってています。

さて、現在、春日部市では、シティセールス戦略プランを策定し、市のイメージ戦略、イメージアップを進めています。シティセールスとは、「選んでもらえるように、まちの売込みをしていくこと」とのこと。

「かすかびあんキャンペーン」でも掲げていたように、まちの誇りや愛着を感じてもらうとともに、人口減少社会の現代において「今後もここに住んでいたいと思ってもらうこと」を重視するものへと変化し、「かすかびあん」という言葉・マークは使われなくなっても、「+1のあるまちkasukabe」のなかに、その理念は現在にも継承されているのでしょう。

郷土資料館では、次期に旧市庁舎と市政のあゆみをテーマにした企画展示を計画中です。「かすかびあん」も旧市庁舎時代に生まれた市政を代表するマークなので、関連資料も展示する予定です。「かすかびあん」の方は必見です。詳しくは後日お知らせします。

過去の今日は何の日?in春日部シリーズ→1月1日版、3月14日版、3月27日版、4月28日版、6月2日版、6月3日版、6月10日版、7月31日版、9月1日版、9月16日版、11月25日版

過去の今日は何の日?in春日部シリーズは、上のリンクからお読みいただけます。

#かすかべ地名の話 (3) #粕壁 の #小名

忘れたことにやってくる、市内の地名の話題。今回は粕壁地区の小さな地名について。 #かすかべプラスワン #地名の由来

市内の場合、現在使用されている住居表示は、江戸時代の宿・村の地名であることが多いですが、普段つかっている地名のなかに小さな地名があります。そうした地名は、一般に、小名(こな)とか、小字(こあざ)と呼ばれています。

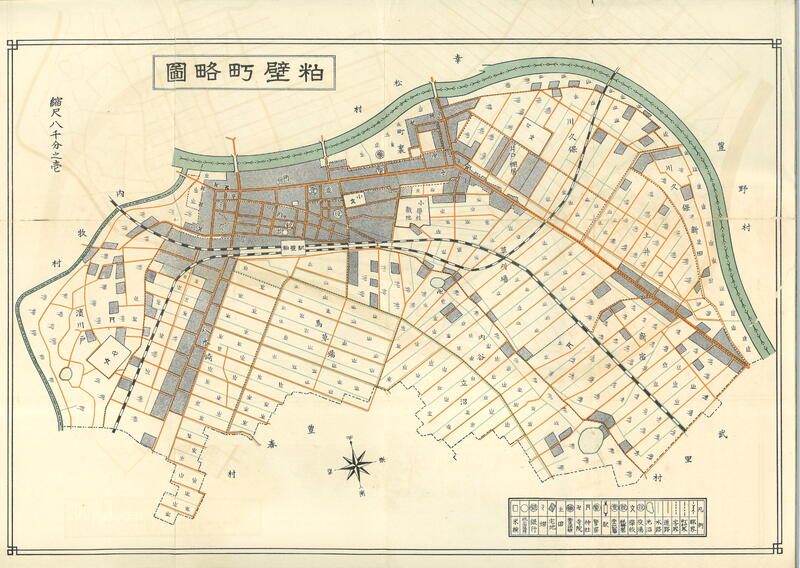

まずは、昭和11年(1936)に刊行された『粕壁町誌』の付図「粕壁町略図」をみてみましょう。

かつての粕壁町は、現在の粕壁、粕壁東だけでなく、中央、浜川戸、八木崎町、緑町、南、大沼(一部)、南栄町(一部)、豊町(一部)が含まれるエリアでした。上の地図をみると、浜川戸(はまかわど)、八木崎(やぎさき)、馬草場(ばくさば)、内出(うちで)、町並(まちなみ)、町裏(まちうら)、井戸棚居(いどたない)、川久保(かわくぼ)、川久保新田(かわくぼしんでん)、土井(どい)、草刈場(くさかりば)、新宿(しんじゅく)、内谷(うちや)、立沼(たてぬま)という地名がみえます。これらが昭和11年当時の粕壁の小字ということになるでしょう。

明治8~9年の「武蔵国郡村誌」には次のような小字が記載されています。

金山(かねやま)、内出(うちで)、寺町(てらまち)、横町、上町(かみまち)、中町(なかまち)、新宿組(しんじゅくぐみ)、三枚橋(さんまいばし)、新々田(しんしんでん)、下組(しもぐみ)、大砂組(だいすなぐみ)、川久保(かわくぼ)、元新宿(もとしんじゅく)、大池(おおいけ)、内谷(うちや)、太田(おおた)、松の木(まつのき)、裏町(うらまち)、前山中(まえやまなか)、上山中(かみやまなか)、陣屋(じんや)、八木崎(やぎさき)、浜川戸(はまかわど)、土井(どい)、井土棚居(いどだない)、草刈場(くさかりば)、馬草新田(ばぐさしんでん)

小字・小名には、①町・村のなかのコミュニティ(現在の町内会)を意味するもの、②土地を小分けした地名を意味するもの、③①と②の両方が混在しているもの、の3通りがあるようです。

粕壁でいえば、寺町、上町などの「町」の付くもの、新宿組や大砂組など「組」が付くものは、コミュニティの名称として使用されますが、草刈場、馬草新田などは、土地の地名として使われています。しかし、これらも人々の生活の移り変わりとともに、土地の名前がコミュニティの名前として使われるようになったり、あるいは、地名自体が消えてしまったりするものもあります。

粕壁は、江戸時代に日光道中が造られてから宿場町として古利根川縁辺の街道沿い(現在の春日部大通り)が町場となっていました。粕壁の人たちは、街道のことを「オーカン(往還)」などと呼んでいたようで、往還沿いは、古利根川境から、寺町、横町、上町(宿・組)、中町(宿・組)、新宿(組)、三枚橋、新々田、下(組)と称されていました。江戸時代後期には、上町・中町・新宿・三枚橋は「宿内四ケ町」とされ、宿場の業務と取り決めを行う町の中心の組となっていたように、これらの小名はコミュニティとしての名称でした。江戸時代の人々は街道沿いの土地を、昭和11年「粕壁町略図」にもみえる「町並」(まちなみ)と称していたようです。

時代を経て、粕壁の人々の生活領域が広がるなかで、最勝院をはじめ寺院が集まる地帯(寺町)、新町橋の手前の地帯(横町)、東陽寺や源徳寺の周辺(新々田)の往還沿い、さらには町並の裏や往還の脇道にも町場が広がっていきました。おそらく、「山中」「裏町」(現在の元町)「陣屋」「松の木」「大砂組」などの、町並のなか、あるいは町の場末にもあたるこれらの地名は、町場が広がり、新たなコミュニティがつくられていくなかで、徐々に小名として定着したものと考えられます。昭和初期ごろ(正確にはわかりません)には、「東町」「旭町」「富士見町」「宮本町」「本町(新宿組)」「一宮町」「春日町」「元町(裏町)」「幸町」などの町内会が成り立ち、住所として併記されることもありました(昭和の終わり頃までか)。

一方、江戸時代に粕壁地内の土地を示した絵図には次のような地名がみえます。

「川久保耕地」「井戸棚居耕地」「内出耕地」「内谷耕地」「八木崎耕地」「浜川戸耕地」「新宿前耕地」「草苅場耕地」「馬草新田」(「井戸棚居」は「井戸田苗」、「馬草新田」は「馬草場耕地」と記されるものもあります)。

これらの地名は、江戸時代の粕壁宿の土地台帳である元禄10年(1697)の検地帳にもみえる地名です(元禄の検地帳には、「内出」「井土棚居」「川窪」「浜川戸」「内屋」「草刈場」「八木崎」「新宿前」「馬草新田」「内田沼」「油戸沼」「立沼」の小名がみえます)。かつ昭和11年の粕壁町略図の農地が広がる地名にほぼ対応し、「耕地」とされることからも、主に土地の名称、とくに田畑・耕作地を指すものとして使われていた小名であるようです。

小字・小名について、どんな意味があるのか、はたまたいつ頃に生まれた地名なのかは、はっきりとわからないものが多いのですが、小さな地名は、土地に刻まれた歴史に思いをはせる糸口になるのではないかでしょうか。

3月の近隣博物館・資料館の考古学情報

3月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

見学の際は、休館日等、よくご確認の上お出かけください。

(展示会_閉会日順)

・4月21日(日)まで 取手市埋蔵文化財センター 「祈りのかたち―出土品から見る先史時代の祭祀―」

・5月12日(日)まで 杉並区立郷土博物館分館 「発掘された弥生時代」

・7月7日(日)まで 宮代町郷土資料館「土器でみる一万年 宮代と縄文」

なお現在、春日部市郷土資料館で開催中の「花の彩り春日部」展では、花積内谷耕地遺跡出土の縄文時代の関山式土器と貝の内遺跡(西宝珠花)出土の7世紀後半の常陸型甕を展示しております。あわせてごらんください。

「みゅーじあむとーく」開催しました

3月24日(日)、企画展「*花の彩り*春日部*」展のみゅーじあむとーくを実施しました。 #かすかべプラスワン

ご来館いただいたのは、わずか3名と少人数でしたが、時折ご質問いただきなが解説をしました。春日部が桃や牡丹の名所であったことや、西宝珠花や花積の特徴的な歴史についてご理解いただけたようです。

昭和6年のデータをみると、埼玉県内での桃の出荷額第1位・第2位が、幸松村(現・幸松地区)・豊野村(現・豊野地区)なのですが、出荷された桃は、どのような販路にのったのか、というご質問をいただきました。具体的には、同じ県内の千疋村(現・越谷市)を発祥とする某高級フルーツ店に卸されたのか、と。最盛期の幸松や豊野の桃は、水蜜桃という中国原産の桃で、戦後に洋桃も出荷されたようですが、具体的な消費の動向はわかっていません。今後の課題にさせていただきます。

それから、国史跡の神明貝塚について、ご質問もいただきました。神明貝塚は、西宝珠花のお隣の西親野井地内にありますが、それだけ期待が高いということだと思います。史跡の保存と活用を計画的にすすめているところです。これからもご支援のほどよろしくお願いいたします。

ご参加された方には、花積村の地租改正絵図パネル、西宝珠花の町並み図のパネルの印刷物を配布しました。「図をみて花積を散策したいと思います」と話してくださいました。

春の花々をはじめ、「花」の文字にまつわる地元の歴史も楽しんでいただければ幸いです。

次回のみゅーじあむとーくは、4月20日(土曜日)の予定です。人が少ないと淋しいので、よろしくお願いします。

明日3/24に「みゅーじあむとーく」やります

明日3月24日、企画展「*花の彩り*春日部*」のみゅーじあむとーく(展示解説)を実施します。 #かすかべプラスワン

郷土資料館の「みゅーじあむとーく」は展示担当の学芸員が、展示室で展示内容を解説するもの。かつては、「ギャラリートーク」と呼び、近年は「ミュージアムトーク」と呼んでいます。展示の解説があったほうが理解が深まるとの声からはじめたものです。

しかし、「ギャラリートーク」は市教育委員会の「市展」でも出品される美術作品の審査員の先生方が解説するものとして実施されるようになり、また、郷土資料館は「ギャラリーなのか」という疑問も生じ、郷土資料館のギャラリートークは「ミュージアムトーク」に改称するに至りました。その後、カタカナよりもひらがなのほうが柔らかさが醸し出されるので「みゅ~じあむと~く」に発展。「みゅ~」を「みゅー」にするか、またはカタカナ表記か、ひらがな表記かは、担当者の好みですが、最近は「みゅーじあむとーく」で定着しつつあります。考えてみれば、「ギャラリートーク」は市展でもできますが、春日部市内にミュージアムは郷土資料館だけですから、市内の「みゅーじあむとーく」は郷土資料館でしか名乗れない事業かもしれませんね。

さて、「みゅーじあむとーく」は10時30分~、15時~、それぞれの時間に実施します。費用や申込は不要です。お買い物のついでに、お散歩のついでに、お時間がありましたら、お立ち寄りください。担当者は、一人で話しすぎる悪い癖があるので、話は控えめにして、堅苦しくなく、皆さんと一緒に、春日部の「花」の歴史と文化について考えたいと思っています。といってもどんな話をしようか、鼻息を荒くして構想しています。

みゅーじあむとーく

日時:令和6年3月24日(日曜日)・4月20日(土曜日)午前10時30分~、午後3時~(各30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

内容:展示担当の学芸員が、展示室で展示内容を解説します

費用・申し込みは不要です。所定の時間にお集まりください

「かすかべ人物史」公開しました

本サイト内に市域の歴史的人物を紹介する「かすかべ人物史」を作成・公開しました。 #かすかべプラスワン

このブログの左もしくは下にあるメニュー「郷土資料館」から「かすかべ人物史」をクリックしてください。

現在掲載しているのは、埼玉の偉人として埼玉県が普及啓発している、岩井 弥一郎(いわい やいちろう)・加藤 楸邨(かとう しゅうそん)・栗原 伝三郎(くりばら でんざぶろう)・小島 正重(こじま まさしげ)・ 豊田 三郎(とよだ さぶろう)・原 又右衛門(はら またえもん)・三上 於菟吉(みかみ おときち)・見川 喜蔵(みかわ きぞう)の8名です。

まだ、関連する情報は少ないのですが、地元ならではの関連する資料・スポットなど、今後情報を充実していきたいと考えています。さらには、史料的に事績が明らかにしにくく「偉人」としては括りがたい、春日部ゆかりの歴史的な関連人物も増やしていくつもりです。

あんな人やこんな人も思い浮かびます。ご期待ください。

歴史文化講演会 砂丘と遺跡ー大林河畔砂丘と越谷市海道西遺跡の調査を開催しました

本日、越谷市の莵原雄大先生をお招きして歴史文化講演会「砂丘と遺跡ー大林河畔砂丘と越谷市海道西遺跡の調査」を開催しました。多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。また莵原先生には、大量のスライドを作成いただいて、大変わかりやすくご講演いただきました。ありがとうございました。

海道西遺跡は、3月12日の記事でも触れましたが、北越谷駅の北西側、宮内庁埼玉鴨場近くにあり、令和4年に発掘調査が行われ、平安時代の竪穴建物跡や近世の遺構・遺物が検出されました。遺跡は、大林河畔砂丘上に立地しています。

講義の中でも紹介されました通り、発掘調査報告書は、全国遺跡報告総覧でPDFが公開されています。

海道西遺跡発掘調査報告書(全国遺跡報告総覧)

ご講演では、大林河畔砂丘の範囲が、幅20~30mとかなり限定的であることや、海道西遺跡では9世紀後半~10世紀初頭に少し砂丘の形成が始まった段階で竪穴住居が構築され、その後砂丘が堆積し、15~16世紀の火葬土坑が構築されたころには砂丘の形成が終わっていたとの考察が模式図で紹介されました。

このうち河畔砂丘形成年代の推定について、年代を推定するにあたっては考古遺物や寺社仏閣の立地などが用いられています。たとえば小渕河畔砂丘では、砂丘下から古墳時代後期から奈良時代の須恵器の大甕が発見され、砂丘上には15世紀に開山された浄春院が立地しているので、この間に砂丘が形成されたということはご講演でもご紹介いただきました。

しかしながら、砂丘の形成年代の決定にあたっては、最大の年代幅であることに注意が必要です。つまり小渕河畔砂丘は、古墳時代後期から奈良時代以降のいずれかの時点で砂丘形成が始まり、15世紀以前のいずれかの年代で形成が終わったということです。「形成年代=古墳時代後期~奈良時代」、「終了年代=15世紀」とは言い切れないのです。

本日のテーマであった大林河畔砂丘と海道西遺跡では、「砂丘の形成が少し始まった時点」で竪穴住居が作られたということが、重要な調査成果です。竪穴住居の9世紀後半~10世紀初頭に非常に近い時点で砂丘の形成が始まっていることがよくわかります。砂丘の形成年代の研究に新たな事実をもたらしたことになります。

このほかご講演では、越谷市内の平安時代を代表するものとして国指定文化財「浄山寺の地蔵菩薩立像」(越谷市サイトにリンク)や、大道遺跡、一番遺跡、越谷警察署前遺跡、西口遺跡などが紹介されました。

また海道西遺跡で出土した遺物もおもちいただき、会場で展示しました。

越谷市と春日部市は、自然堤防や河畔砂丘、低地の遺跡など、考古学上のできごとを考える上で共通することがたくさんあります。今後も職員間で情報交換をしながら、連携した事業を展開していきたいと思います。

【出張授業】令和5年度でばりぃ資料館を振り返る

コロナ禍により小学校の団体見学が見込めなくなった年にはじまった「でばりぃ資料館」。おかげさまで、今年度は市内9校、10件のご依頼をいただき、無事終えることができました。

各校の様子については、「ほごログ」で紹介してきたところです。上のメダルは川辺小学校の皆さんからいただいたものです。今回は、お礼の紹介も含めて、今後のために、今年度の「でばりぃ資料館」を振り返りたいと思います。

「でばりぃ資料館」は、郷土資料館に様々な事情で出向けない子どもたちに、資料館にいるのと同じように学習・体験してもらうことをコンセプトにしています。ただ、資料館のすべてのモノを持っていくことはできませんので、普段ケースに入っている資料を触ったり、体験してもらい、春日部の昔を身近に感じてもらえるようにしています。

授業や体験の内容については、小学校の先生方のオファーに可能な限り応えるよう努めていますが、主要な単元は第3学年の社会科「くらしのうつりかわり」です。メニューは、昔の家庭の道具、昔のまち、昔の農業、昔の学校、昔の遊びを柱に立てていますが、オファーは道具、まちの移り変わりが多く、次に学校、農業に集中する傾向にあります。農業については、市街地化が進んだ学校では、カットされる傾向があるようですし、総合的な学習で稲作体験をする学校もあるようなので、「でばりぃ資料館」では敢えてカットされているようです。

先生、そして子どもたちから人気があるのが、昔の家庭の道具。とくに、手回し洗濯機やダイヤル式の黒電話が強く印象にのこるようです。いずれも、自分でまわして動かす、というのが身体的に初めての体験となるため、印象に残るようです。

また、昔の農業のメニューでは、千歯こきをつかった稲の脱穀体験を必ず実施しています。これは稲の本数の都合で全員が体験できるものではないのですが、見学する子どもたちから歓声があがるほど、人気の体験メニューです。「でばりぃ資料館」では、さらに籾摺りの体験をメニューにくわえ、自由時間に籾から玄米にする作業、玄米から白米にする作業を体験してもらっています。これも身体を動かす体験なので、人気です。

昔の学校については、石板、昔の教科書、給食の食器・献立表などを用意し、説明、子どもたちにみたり、さわったりしてもらっています。道具が動いたり、何かできたりする道具とは違い、どちらかといえば、見る・触る体験になるため、なかなか子どもたちの印象に残りにくい模様。ただ、今年度は、3年生の国語の教材「ちいちゃんのかげおくり」を意識して、戦前の子どもたちの暮らしと道具を「ちいちゃんの時代」のモノ・コトと説明してみました。そうした話をすると、戦争の悲惨さについて学んでいた子どもたちは、真剣な面持ちで話を聞いてくれているようでした。また、年度の途中から、小学生の集合写真をパネルにして持参したところ、子どもたちのなかには、昔の小学生の姿や服装をじっくり観察する子も見受けられました。祖父母や父母の世代の子どもたちが自分たちとどんな風に違うのか、興味をもつ子もいたようです。

昔のまちについては、1960年代の空中写真をラミネートにした大きなシートを敷いて、子どもたちに見てもらっています。しかし、地図の見方がまだ覚束ない3年生にとっては少し難しいようです。ただ、自分の学校があるのか、自分の家があるのか、身近なショッピングモールは60年代にあったのか、などわかりやすい問いを立てることで、学校・地区の様子のうつりかわりを考えてくれているようでした。アンケートに「クイズをやってほしい」と書いてくれる子が散見されるのも、「クイズ」がとっつきやすいということなのかもしれません。

今年度、担当者は、昔の学校・昔のまちについて説明する機会が多かったのですが、手回し洗濯機や黒電話、千歯こきに人気負けした印象を強く抱きました。何が面白く感じるのかは人それぞれですが、昔の学校・まちについても、身体をつかって体験・学習できるような方法をもっと鍛えていかなければならないと考えています。これは今後の課題としたいと思っています。

「でばりぃ資料館」を依頼していただいた学校には、「たんけんシート」という学習シートを事前に配布しました。シートの問題を解きながら、学習してもらうもので、「くらしのうつりかわり」の学習に少しは寄与できたように思いますが、わかりづらい箇所もあるので、学校の先生の要望を踏まえて、少しずつ改善していきたいと考えています。子どもたちは「ギガスクール」により、一人一台タブレット端末を使っています。「たんけんシート」的なものも、タブレットで使えたり、見れたりできるとよいなと思いますが、今後研究が必要です。

「でばりぃ資料館」が増える一方、昔と変わらず、団体見学として利用していただく学校もあります。団体見学では「くらしのうつりかわり」展を中心に説明をし、数名の方に千歯こきの体験をしてもらっています。「でばりぃ資料館」では触れることのできる資料がガラスケースに入ってしまっているため、昔の道具などの印象は薄いようです。

しかし、団体見学の小学生たちをみていると、竪穴住居模型や粕壁宿町並模型、昔のおもちゃなどの体験コーナーなど様々な資料に興味をひき、社会科の学習単元以外の学習機会にもなっているようです。また、団体見学に来てくれた子どもたちは、週末などにご家族を連れてもう一度見に来てくれる場合が多いようです。団体見学には、子どもたちの興味関心を広げるメリットがあり、郷土資料館としてもリピーターの獲得のために良いのですが、学校は「でばりぃ資料館」を選択する傾向にあります。されど「でばりぃ資料館」は、所詮「出前」です。郷土資料館の全てをお届けできるわけではありません。団体見学をみて、今後は、「でばりぃ資料館」で出会った子どもたちに郷土資料館に来てもらう取り組みを構築する必要があると確信しました。これも来年度の課題とします。

来年度の備忘ため、課題や所感を長々と書きましたが、博物館と学校教育(博学連携)も取り組んでみるとなかなか奥が深いなぁと思う次第です。学校の先生方からの要望を汲み上げながら、郷土資料館は、今後も春日部でしかできない学びを子どもたちに提供できるよう、精進してまいります。