学校行事

5月のスタート

大型連休の最中ですが,子ども元気に登校してきました。大きな事故や怪我の報告もなく,ほっと一安心です。

大きな声で「あいさつ」をして「今月の歌」や「校歌」を歌いました。

私からは「端午の節句」に因んで「鯉のぼり」と「菖蒲」の話をしました。

「菖蒲」には,厄除けの役目があり,「勝負(菖蒲)に勝つ」の意味も含んでいます。

「鯉のぼり」には,子ども達が元気で健やかに過ごしてほしいとの願いや「のぼり」には「上昇」「上達」「出世」などの

思いが込められています。

体育委員会からは「運動会を頑張ろう」とビデオメッセージが伝えられました。

運動会は,集団で行動する場面がたくさんあります。合図で素早く行動できることが大切です。

「ハンドサイン」は,見ただけでわかる合図のひとつです。

「ハンドサイン」が出ると,静かに素早く動けるように練習します。先生だけでなく子ども達も使っています。

運動会では,競技を楽しむだけでなく,子ども達の「キビキビとした動き」もご覧ください。

大きな声で「あいさつ」をして「今月の歌」や「校歌」を歌いました。

私からは「端午の節句」に因んで「鯉のぼり」と「菖蒲」の話をしました。

「菖蒲」には,厄除けの役目があり,「勝負(菖蒲)に勝つ」の意味も含んでいます。

「鯉のぼり」には,子ども達が元気で健やかに過ごしてほしいとの願いや「のぼり」には「上昇」「上達」「出世」などの

思いが込められています。

体育委員会からは「運動会を頑張ろう」とビデオメッセージが伝えられました。

運動会は,集団で行動する場面がたくさんあります。合図で素早く行動できることが大切です。

「ハンドサイン」は,見ただけでわかる合図のひとつです。

「ハンドサイン」が出ると,静かに素早く動けるように練習します。先生だけでなく子ども達も使っています。

運動会では,競技を楽しむだけでなく,子ども達の「キビキビとした動き」もご覧ください。

歴史ある場所を訪れて

6年生の社会科では,日本の歴史を学習します。ちょうど今「古墳」について学習しているのを見て,

昨年,佐賀県の「吉野ヶ里歴史公園」を訪れたことを思い出しました。

公園内に入ると,広大な敷地に,当時の建物や遺跡が再現されていました。時間が余り無かったので,

ゆっくりと見ることはできませんでしたが,当時の様子を目で確かめることができました。

建物や遺跡を見ていると,まるでタイムスリップしたような錯覚になりました。

明日から「大型連休」の始まりです。安全に気をつけて過ごすとともに,いつもはなかなか行けない博物館や

美術館などにも出かけて,見識を深めるのもいいですね。

昨年,佐賀県の「吉野ヶ里歴史公園」を訪れたことを思い出しました。

公園内に入ると,広大な敷地に,当時の建物や遺跡が再現されていました。時間が余り無かったので,

ゆっくりと見ることはできませんでしたが,当時の様子を目で確かめることができました。

建物や遺跡を見ていると,まるでタイムスリップしたような錯覚になりました。

明日から「大型連休」の始まりです。安全に気をつけて過ごすとともに,いつもはなかなか行けない博物館や

美術館などにも出かけて,見識を深めるのもいいですね。

高学年としての新しい学びを

5年生になると新しく「家庭科」の学習が加わります。家庭科室でガスコンロの正しく安全な使い方を学びます。

微妙な火力調節や炎の大きさを確認します。「早く調理実習がしたいな!」

算数の学習も難しくなってきます。「入れ物に入る体積の求め方」を図に描いて考えます。

6年生と同じように「社会科」「体育」「外国語(英語)」「音楽」は2学級とも同じ先生に教わります。

体育の得意な先生がバトンの渡し方など丁寧に教えてくれます。広い校庭をいっぱいに使って練習しています。

1学期が始まってすでに1ヶ月が終わろうとしています。新しい学びの習慣を身につけながら頑張っています。

微妙な火力調節や炎の大きさを確認します。「早く調理実習がしたいな!」

算数の学習も難しくなってきます。「入れ物に入る体積の求め方」を図に描いて考えます。

6年生と同じように「社会科」「体育」「外国語(英語)」「音楽」は2学級とも同じ先生に教わります。

体育の得意な先生がバトンの渡し方など丁寧に教えてくれます。広い校庭をいっぱいに使って練習しています。

1学期が始まってすでに1ヶ月が終わろうとしています。新しい学びの習慣を身につけながら頑張っています。

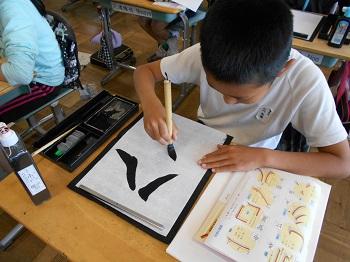

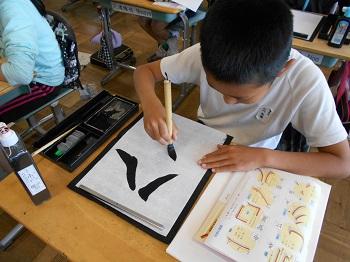

中学校の学習形態を見据えて

並木小学校5・6年生は,中学校の教科担任の学習形態につなげていくために,一部の教科を同じ先生が全学級教えて

います。6年生は,「社会」「理科」「体育」「外国語(英語)」「音楽」「書写」で実施しています。

今日のように五月晴れの中で思い切り体を動かすのは最高の気分ですが,2時間続きで体育を指導する先生は大変です。

3学級の全ての社会科を1人の先生が教えています。難しい歴史の学習をイラストや写真でわかりやすく説明します。

担任ではない先生の指導は,子どもも先生もほどよい緊張感があって,意欲的な学習につながっています。

理科は,実験の準備が大切です。理科室にセットされた実験器具でどの学級も同じように学習活動ができる良さがあります。

理科の得意な先生が教えているので,楽しく安全に実験ができます。

6年生の書写は,私が担当しています。話をよく聞いて,頑張って練習する姿に感心して,思わず写真を撮りました。

この学習形態は,3学級をいろいろな先生が指導し,子ども達の得意なところをより成長させることができます。

います。6年生は,「社会」「理科」「体育」「外国語(英語)」「音楽」「書写」で実施しています。

今日のように五月晴れの中で思い切り体を動かすのは最高の気分ですが,2時間続きで体育を指導する先生は大変です。

3学級の全ての社会科を1人の先生が教えています。難しい歴史の学習をイラストや写真でわかりやすく説明します。

担任ではない先生の指導は,子どもも先生もほどよい緊張感があって,意欲的な学習につながっています。

理科は,実験の準備が大切です。理科室にセットされた実験器具でどの学級も同じように学習活動ができる良さがあります。

理科の得意な先生が教えているので,楽しく安全に実験ができます。

6年生の書写は,私が担当しています。話をよく聞いて,頑張って練習する姿に感心して,思わず写真を撮りました。

この学習形態は,3学級をいろいろな先生が指導し,子ども達の得意なところをより成長させることができます。

安全確保に「いかのおすし」

警察や防犯協会の皆さんが,1年生を対象に「誘拐防止教室」を行ってくださいました。登下校の安全は,地域の方の「見守り活動」だけでなく,一人一人が十分気をつけなければいけません。

自分の身を守る合い言葉「いかのおすし」を確認しました。

「いか」・・・知らない人にはついて「いか」ない。

「の」・・・・知らない人の車には「の」らない。

「お」・・・・「お」おきな声で助けを呼ぶ。

「す」・・・・「す」ばやく逃げる。

「し」・・・・近くの大人に「し」らせる。

怖い場面では,大きな声が出せないこともあります。「こども110当番の家」に助けを求めたり,

素早くその場を離れたりすることが大切です。「防犯ベル」や「笛」で知らせることも有効です。

旧型の「防犯ベル」の電池が破裂する事故があったそうです。「電池の劣化」「機能確認」もお願いします。

自分の身を守る合い言葉「いかのおすし」を確認しました。

「いか」・・・知らない人にはついて「いか」ない。

「の」・・・・知らない人の車には「の」らない。

「お」・・・・「お」おきな声で助けを呼ぶ。

「す」・・・・「す」ばやく逃げる。

「し」・・・・近くの大人に「し」らせる。

怖い場面では,大きな声が出せないこともあります。「こども110当番の家」に助けを求めたり,

素早くその場を離れたりすることが大切です。「防犯ベル」や「笛」で知らせることも有効です。

旧型の「防犯ベル」の電池が破裂する事故があったそうです。「電池の劣化」「機能確認」もお願いします。