学校行事

1学期最後の給食

今日は,1学期最後の給食でした。連日の猛暑で食欲も衰えがちですが,並木小学校の子ども達はおいしい給食のお陰で,しっかり食べて元気いっぱいです。今日は,6年2組の子ども達と楽しくおしゃべりしながら給食を食べました。

6年2組では,みんなの顔がよく見えるように,輪になって食べます。配膳も輪の中で行います。

お互いの顔を見ながら食べるので,食欲も出て会話も弾みます。今日は「〇〇先生の物まね」で盛り上がりました。

「給食室」は,室温が36℃以上もあるそうです。大変だけど「おいしい給食を子ども達に」と

一生懸命作ってくださっています。「調理員さん,ありがとうございます!!」

6年2組では,みんなの顔がよく見えるように,輪になって食べます。配膳も輪の中で行います。

お互いの顔を見ながら食べるので,食欲も出て会話も弾みます。今日は「〇〇先生の物まね」で盛り上がりました。

「給食室」は,室温が36℃以上もあるそうです。大変だけど「おいしい給食を子ども達に」と

一生懸命作ってくださっています。「調理員さん,ありがとうございます!!」

千葉県産のおいしいスイカを味わいました

給食もあと2回。暑い日には一層おいしい「千葉県産のスイカ」が給食に登場です。

私も,6年3組に給食を食べに行き,一緒に夏の味を楽しみました。

さすがに6年生は手際よく配膳ができます。「配膳シート」で食器の置き方を確認します。

どの班も,仲良く楽しそうに食べています。しっかり食べて「残菜0ゼロ」

校長室に「スズムシのお屋敷」を作りました。岩や流木を入れて,自然の雰囲気を演出しました。

餌は,ニンジンやかつお節,スズムシ達にも,千葉県産のおいしいスイカの皮をあげました。デザートに,クッキーも1枚。

給食に負けない豪華な食事になりました。

スズムシが逃げないように,木材と網を使って蓋を手作りしました。我ながら上手くできました。

噂を聞きつけて,子ども達が見学に訪れました。スズムシよりも,金魚や熱帯魚が気になるようです。

私も,6年3組に給食を食べに行き,一緒に夏の味を楽しみました。

さすがに6年生は手際よく配膳ができます。「配膳シート」で食器の置き方を確認します。

どの班も,仲良く楽しそうに食べています。しっかり食べて「残菜0ゼロ」

校長室に「スズムシのお屋敷」を作りました。岩や流木を入れて,自然の雰囲気を演出しました。

餌は,ニンジンやかつお節,スズムシ達にも,千葉県産のおいしいスイカの皮をあげました。デザートに,クッキーも1枚。

給食に負けない豪華な食事になりました。

スズムシが逃げないように,木材と網を使って蓋を手作りしました。我ながら上手くできました。

噂を聞きつけて,子ども達が見学に訪れました。スズムシよりも,金魚や熱帯魚が気になるようです。

観察や実験は大切な学びのひとつ

植物や生き物を観察したり実験で確かめたり,日常の活動を体験したりすることは,大切な学びのひとつです。

1年生は,種から育てたアサガオにたくさん花が咲き始めた様子を観察します。花の形や色・大きさなどに注意して

観察し記録します。

6年生は,ホウセンカにビニル袋をかぶせて様子を観察し,「植物の蒸散」について学んでいます。

「気体検知管」を使って,かぶせたビニル袋の中の気体も調べます。

今年も地域の方から「スズムシの赤ちゃん(幼虫)」をいただきました。生き物を育てる経験も子ども達にとって大切な学習です。小さなスズムシにも命があるので,責任を持って世話をする約束をして,手渡しました。

9月には,きっと素敵な鳴き声を聴かせてくれますよ。

1年生は,種から育てたアサガオにたくさん花が咲き始めた様子を観察します。花の形や色・大きさなどに注意して

観察し記録します。

6年生は,ホウセンカにビニル袋をかぶせて様子を観察し,「植物の蒸散」について学んでいます。

「気体検知管」を使って,かぶせたビニル袋の中の気体も調べます。

今年も地域の方から「スズムシの赤ちゃん(幼虫)」をいただきました。生き物を育てる経験も子ども達にとって大切な学習です。小さなスズムシにも命があるので,責任を持って世話をする約束をして,手渡しました。

9月には,きっと素敵な鳴き声を聴かせてくれますよ。

大切な命を守る手立てを学ぶ

昨日の「救命救急法」の学習に続き,今日は「着衣泳」を体験して,万が一水に落ちたときに,自分の大切な命を救う手立てを学びました。午前中は中学年。初めに,先生が「ペットボトルを使って水に浮く」手本を見せてくれました。

初めは,ペットボトルを使わないで水に入ってみました。「動きにくい!水に濡れた服は重いよ!!」

力を抜いて,じっとしていれば,身体は自然に水に浮かびます。ペットボトルを使うともっと楽に浮くことができます。

友達が溺れた時は「大声で助けを求め」そっとペットボトルなど水に浮くものを近くに投げてあげましょう。

午後は高学年が体験しました。先生がデモンストレーションをしてくれました。

水に落ちてしまったら,慌てずに「ビニル袋や洋服に空気を入れる」と楽に浮くこともできます。

さすがに高学年は落ち着いて,水に浮くことができています。「慌てないことが一番大切なのです。」

初めは,ペットボトルを使わないで水に入ってみました。「動きにくい!水に濡れた服は重いよ!!」

力を抜いて,じっとしていれば,身体は自然に水に浮かびます。ペットボトルを使うともっと楽に浮くことができます。

友達が溺れた時は「大声で助けを求め」そっとペットボトルなど水に浮くものを近くに投げてあげましょう。

午後は高学年が体験しました。先生がデモンストレーションをしてくれました。

水に落ちてしまったら,慌てずに「ビニル袋や洋服に空気を入れる」と楽に浮くこともできます。

さすがに高学年は落ち着いて,水に浮くことができています。「慌てないことが一番大切なのです。」

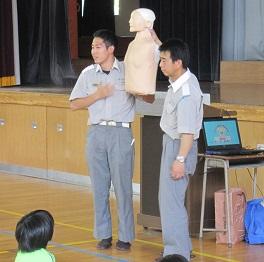

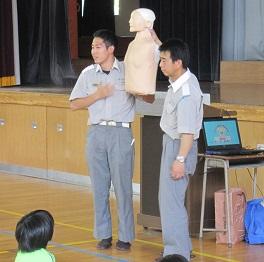

大切な命を救う手立てを学ぶ

5・6年生が「応急処置や救命救急の仕方」を消防署の救命救急士に教えていただきました。

最近は「AED(自動体外式除細動器)」がいろいろなところに設置されていて,もしもの時には,誰もが

使えるようになっています。しかし,使い方が分からなければ役に立たないので,使い方の講習はとても大切です。

初めに,自分の身体で「脈拍」や「心拍」を確認します。身体の仕組みを知っていると応急処置や救命処置が適切に行えます。

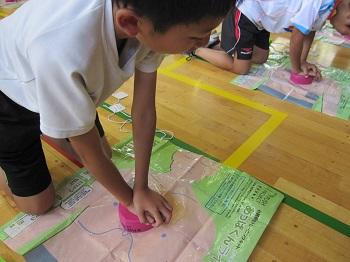

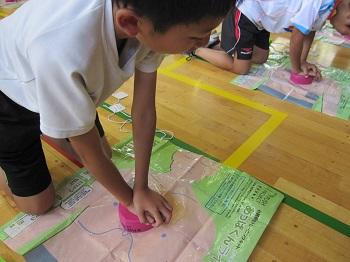

人体模型や人体シートを使って,心臓の位置を確認して「心臓マッサージの方法」や「AEDの使い方」を学びます。

子ども達は,暑くて汗を流しながらも,ひたすらマッサージを続けます。その表情は真剣です。

事故や災害時に命を救うには,みんなの協力が大切です。少しでも役に立つように,学ぶことができました。

最近は「AED(自動体外式除細動器)」がいろいろなところに設置されていて,もしもの時には,誰もが

使えるようになっています。しかし,使い方が分からなければ役に立たないので,使い方の講習はとても大切です。

初めに,自分の身体で「脈拍」や「心拍」を確認します。身体の仕組みを知っていると応急処置や救命処置が適切に行えます。

人体模型や人体シートを使って,心臓の位置を確認して「心臓マッサージの方法」や「AEDの使い方」を学びます。

子ども達は,暑くて汗を流しながらも,ひたすらマッサージを続けます。その表情は真剣です。

事故や災害時に命を救うには,みんなの協力が大切です。少しでも役に立つように,学ぶことができました。