これぞ最先端令和の授業! ICTを活用した理科授業☆

5日(木)流山市教育委員会指導課から木口指導主事をお招きし、研究主題である「ICTを活用した教育の探求~1人1台端末の効果的な活用で、学びをさらに豊かに~」に迫るために1年6組で研究授業が行われました。

消毒液はエタノールが(エチルアルコール)含まれています。引火するので火気厳禁と記載されています。

お酒にも消毒液と同じエタノールが含まれています。(※アルコールと表記されています)

では、お酒の1つであるワインに火を近づけると燃えるでしょうか??

生徒達はほとんど「燃える」に手を挙げていました。

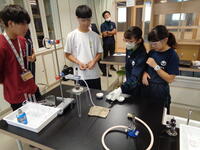

では確かめてみよう!!そんな先生の一言でさっと集まり実験の様子を見る生徒達。

結果は・・・・・ワインにマッチを近づけても燃えない!!

予想とは違う結果に生徒達はなぜ??と驚いてました。

この疑問点を解明するために

「お酒には本当にエタノールが含まれているのだろうか??」

という学習課題を設定し、今まで学習した「蒸留」を使用して実験をし検証しました。

※蒸留とは、物質の沸点(沸騰する温度)の違いを利用して、混合物から物質を分離する方法です。

蒸留酒である焼酎やウィスキー、ブランデーのアルコール濃度を高めるためにも利用されています。

今回の実験ではワインを加熱し、エタノール(沸点78℃)と水(沸点100℃)を分離しました。

蒸留によって集めた物質は、赤ワインとは違い透明な色に驚く生徒たち。集めた液体のにおいを嗅ぐとブドウパンの匂いがする!と班員に伝えていました。(パンはアルコール発酵)

また、赤ワインでは燃えなかったけれど、蒸留で取り出した液体は40秒以上も燃えることを発見。

蒸留によってエタノールを抽出することができ、お酒にエタノールが含まれていることを証明していました。

実験終了後は、班の仲間たちと実験結果を話し合いながらプリントにまとめて~~~先生のチェック!

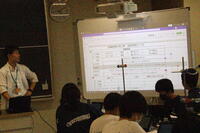

その後、クラスのみんなに考えたことを伝えるためにパソコンに入力☆すぐにクラス全員と共有していました。

生徒の考察の中で、「蒸留して取り出した液体が燃えたからアルコールを取り出すことができた。」と、学習課題を解明する考察や、「料理でお酒を使用することがあるが、加熱することによってアルコール成分が状態変化してなくなるので、私たち子供でも安全においしく食べることができるのではないか。」という考察もあり、日常生活で起こっている現象を今回の実験から考えている視点もあり感心させられました。

最後も班員みんなで協力して手際よく片付けていました☆☆

たくさんの実験工程がある1年生の中でも難しい実験ですが、6組の生徒の手際のよい動きに参観した先生方は非常に驚いていました。

木口指導主事からも、「実験の手際の良さや、実験中や結果をまとめるときの生徒同士が関わり合いながら協働する姿におおぐろの森中学校の生徒のレベルの高さを感じ、非常に驚いた。」といったお言葉をいただきました。木口指導主事、ありがとうございました。

今後も、ICTを効果的に活用し、生徒が主体的に・対話的に学習し、深い学びが生まれる授業を目指していきます。