ほごログ

【出張授業】「でばりぃ資料館」in備後小学校

1月30日(木)、備後小学校で「でばりぃ資料館」を実施しました。

「でばりぃ資料館」は、郷土資料館から学芸員が現物資料を背負ってきて、学校にお邪魔する出張授業。

「でばりぃ」とは、「デリバリー」と「出張る(でばる)」を掛け合わせた造語です。

今回は、3年生の社会科学習「市の様子と人々のくらしのうつりかわり」について、お話ししました。

本来は、多目的教室を会場にして実施する予定でしたが、成り行きで3年生の教室でセッティング。前の時間が体育だったので、児童の皆さんがいぬ間に、授業の準備。

普段は床面に広げている60年前の航空写真は折りたたんで、黒板に貼り付け。

学校で保管している古い道具も設置し、準備万端。

担当者は一人、3年生の教室で体育が終わるのを待っていました。

授業が終わると、元気な少年たちが「なんだーこれー」「さわってもいいですか」「これ知ってる」など大騒ぎ。

学校の先生いわく「入れ食い状態」でした。

興奮気味の皆さんでしたが、授業が始まると、きちんとお話を聞いてくれました。

授業のために用意してくれていたメモにもびっしり書いてくれた子も多くいました。

郷土資料館特製のワークシート「たんけんシート」を使いながら、一通り説明した後、自由時間。実際に持ってみたり、使ってみたり。最後は感想も話してくれました。

現物をみたり、さわったりしなければ、わからないことも沢山あったかと思います。物足りなかった人、もっと知りたい人はぜひ郷土資料館におうちの人と来てくださいね。

1月の考古学関係展示会、イベント情報

1月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。掲載後も随時、情報を更新します。)

(春日部市郷土資料館ーいずれも考古学ではなく歴史文化(近世)の講座です。)

・2月15日(土曜日)14:00~歴史文化講演会 青木文彦氏「天正18年の岩付、糟壁とその周辺」

電子申請はこちら

・3月2日(日曜日)14:00~ 歴史文化講演会 坂本達彦先生「合戦場宿一件にみる庶民生活の一側面~日光道中の宿場と周辺村落~」 *2/5(水)から受付開始

・3月22日(土曜日)10:00~ 歴史文化講演会 塚越義幸先生「『奥の細道』を読む~草加から日光あたりまで~」 *2/5(水)から受付開始

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・1月25日(土曜日)~3月9日(日曜日)「八潮はじまりのムラ」 八潮市立資料館(資料展示)

*2月23日(日・祝)13:30~八潮市立資料館でリレー講演会開催予定

(展示会_閉会日順)

・1月31日(金曜日)まで 城郷小机地区センター(神奈川県横浜市港北区)横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター 横浜の遺跡展「発掘された小机城―令和3・4年度小机城跡埋蔵文化財試掘調査成果速報展―」

・2月2日(日曜日)まで 飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市)

「縄文と弥生―船橋の縄文晩期と弥生時代―」

・2月2日(日曜日)まで 栃木県立博物館(栃木県宇都宮市)

「死者と生者の古墳時代~下野における6・7世紀の葬送儀礼~」

・2月2日(日曜日)まで 埼玉県立さきたま史跡の博物館(埼玉県行田市)

ほるたま展2024 「古墳時代の祈り」

・2月9日(日曜日)まで 千葉県立中央博物館(千葉市中央区)千葉県教育振興財団設立50周年記念展part1 「地中からのメッセージ~旧石器・縄文・弥生~」

・2月16日(日曜日)まで しもつけ風土記の丘資料館(栃木県下野市)

令和6年度企画展「下野市内の遺跡Ⅲ 飛鳥・奈良・平安時代」

・2月24日(月曜日)まで 北茨城市歴史民俗資料館(北茨城市) 「発掘‼いばらき2024-茨城県教育財団調査遺跡紹介展-」茨城県教育財団

・2月28日(金曜日)まで 神川町多目的交流施設(児玉郡神川町)

「かみかわの古墳を知ろう7~海老ヶ久保の古墳~」

・2月28日(金曜日)まで 市原市歴史博物館(千葉県市原市) 「知られざる上高根貝塚ー市原最南端の貝塚ー」

・3月2日(日曜日)まで 千葉市立加曽利貝塚博物館(千葉県千葉市) 令和6年度企画展示 加曽利貝塚E地点・B地点発掘100周年記念「あれもEこれもE―加曽利E式土器(総括編)―」

・3月2日(日曜日)まで かみつけの里博物館(群馬県高崎市)

第32回特別展 「子持勾玉―群馬県内出土品を集めてわかったこと―」

・3月2日(日曜日)まで 埼玉県立嵐山史跡の博物館(比企郡嵐山町)

企画展「城ってなんだ」

・3月9日(日曜日)まで 毛呂山町歴史民俗資料館(入間郡毛呂山町)

第22回特別展「堂山下遺跡ヒストリア-渡河点の宿と交通路-」

・3月23日(日曜日)まで 早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター(本庄市)

本庄早稲田の杜地域連携展覧会 「古代の児玉・深谷地域」

(現地説明会)

・2月15日(土曜日) 10時00分~13時00分 埼玉古墳群愛宕山古墳現地見学会(行田市) さきたま史跡の博物館

入場無料 申し込み不要(時間内受付)

・2月19日(水曜日)・2月22日(土曜日)雉岡城発掘調査現場見学会(本庄市) 本庄市教育委員会

19日は第1回午前10時00分~、第2回午前11時00分~、第3回午後1時30分~、第4回午後2時30分~

22日は第1回午後1時30分~、第2回午後2時30分~。全て同内容。所要時間約30分。受付は15分前から。

・3月8日(土曜日) 午後2時~3時30分 鳳原遺跡(茨城県牛久市) 茨城県教育財団

・3月8日(土曜日) 午前10時30分~12時 谷田部陣場西遺跡(茨城県つくば市) 茨城県教育財団

(講演会)

・2月1日(土曜日) 13:30~ 袖ケ浦市民会館(千葉県袖ケ浦市) 令和6年度山野貝塚講演会「山野貝塚から 縄文時代のムラの形態を探る -山野貝塚と周辺遺跡の調査事例から-」 入場無料 申し込み不要

・2月22日(土曜日) 13:00~ 五霞町中央公民館(茨城県五霞町) 五霞町歴史シンポジウム「五霞の先人を知るー縄文人骨と一式輝季」 入場無料 申し込み不要

・3月2日(日曜日) 13:30~ 笠間市立笠間公民館(茨城県笠間市) 第10回笠間歴史フォーラム「笠間城を考えるII」 入場無料 申し込み不要

【出動!出張授業】「でばりぃ資料館」in豊春小学校

令和7年1月28日(火曜日)に豊春小学校に出向き、第3学年の児童に向けた、『でばりぃ資料館』を開催しました。

空き教室を使用し、昔の学校の道具、昔の家庭の道具、約60年前の春日部について、お話を聞いてもらいました。

約60年前の春日部では、空中写真を眺めてもらいました。

豊春小学校の周りもふくめて、春日部にはたくさん田んぼがあったことをお話ししました。

昔の学校の道具についてのブースでは、教科書や給食の食器、ランドセルなどを見てもらいました。「石ばん」が、子どもたちがノートの代わりにつかう道具だったことを「くらしのうつりかわりたんけんシート」を使って説明しました。

昔の家庭の道具についてのブースでは、羽釜や洗濯板、火のし、黒電話などを展示しました。

羽釜(はがま)と炭火アイロンは、豊春小学校昇降口の郷土資料展示コーナーに展示しているものを使いました。

今日のでばりぃ資料館で、知ったことやさわった道具のことを、ぜひおうちの方やおじいちゃん、おばあちゃんにお話しして、世代間のコミュニケーションが活発になればいいなと思います。

歴史文化講演会「タタラ山遺跡と花積下層式土器」を開催しました

1月19日、日曜日、白岡市の奥野麦生先生をお招きして歴史文化講演会「タタラ山遺跡と花積下層式土器」を開催しました。奥野先生には、大変わかりやすくご講演いただきました。また多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。

タタラ山遺跡は、JR白岡駅の西方、白岡市白岡に所在します。元荒川を眼下にのぞむ大宮台地白岡支台の西側縁辺、標高13~15mの台地上に立地します。これまでに11回の発掘調査が行われ、80軒以上の竪穴建物跡が確認されており、このうち約60軒が花積下層式期の建物跡でした。

ご講演は、縄文時代前期の花積下層式土器は、後に「花積下層式土器」と呼ばれる縄文土器が初めて見つかった春日部市の花積貝塚が元になっていることから始まりました。

タタラ山遺跡については、2次調査の内容を中心にお話しいただき、花積下層式期の竪穴建物の様子や花積下層式の全体形がわかる土器が多く出土したことで、2次調査以前はよくわからなかった花積下層式期の様子がわかるようになったことやタタラ山遺跡で花積下層式期の石製装飾品が多く出土していることなどが紹介されました。

また、タタラ山遺跡内での集落の変遷や大宮台地内での縄文時代前期の拠点集落の移動など、タタラ山遺跡が縄文時代前期の研究に欠かせない重要な存在であることをお話しいただきました。

参加者のアンケートからは「縄文海進の影響を受けて集落が移動することを知った」、「集落と地形の関係がよくわかった」などのご意見をいただきました。

白岡市と春日部市は隣接しており、文化財分野では普段から情報交換をしながら、日々の仕事に取り組んでいます。地域の文化財は市域にとどまらない様々な情報や研究が必要であり、今後も連携した事業を展開していきたいと思います。

でばりぃ資料館「戦時下の春日部」(桜川小6年・社会科)を実施しました。

2025年1月23日(木)桜川小学校にて「でばりぃ資料館」(出張授業)を実施しました。

今回は、小学校6年生の社会科「長く続いた戦争と人々のくらし」の学習での出張授業です。

教科書には、アジア・太平洋戦争の時代の春日部がどうだったのか、どんなことがあったのか、書かれていません。戦時下の春日部で起こったできごと、人びとの考えや思いについて、当時の写真や資料から考えてもらいました。

写真は、出征された方に送られた日の丸です。知り合いの方々から、寄せ書きがされているものです。

授業では、ワークシートをつかいながら、(1)春日部では空襲がなかったというが、被害はなかったのか。(2)地域の人たちはどのように暮らしたのか。(3)出征した人たちはどんな思いだったのか。(4)南桜井の今、昔。(5)南桜井の資料を読んでみよう。の5つの柱でお話ししました。

(1)春日部では被害がなかったのか。このことを知るには、記録に残りにくいという事実がありますので、当時を知る方にお話を聞くのが一番近道です。児童の皆さんには、春日部市視聴覚センターの教材作成事業で制作した「日本の歴史~その時春日部は~」のなかの昭和4年生まれの方のインタビュー映像をみてもらいました。たしかに、空襲の被害がなかったのですが、アメリカの飛行機が廃棄した焼夷弾が小学校に落ち、近くの民家で亡くなった方がいたことや、戦闘機の機関銃に撃たれ、間一髪のところで助かったという話を聞いてもらいました。

(2)春日部市域の人たちは、出征した家族を思い、無事に暮らしていることをアピールする写真や手紙を戦地の家族に送っていることがわかりました。戦争が長引いて物資が不足してくると、切符を使って物資を買わなければなりませんでした。春日部の代名詞の大凧の文字も、1940年には「八紘」「一宇」という戦争・侵略のスローガンを掲げていることも紹介しました。

(3)出征した人たちについては、出征した人は肩から襷をかけ、日の丸に見送られて戦地にいきました。そのことは小学校三年生の国語の学習「ちいちゃんのかげおくり」の一節にも登場します。家族から贈られた千人針などを身に着け、無事に帰って来られる方もいましたが、戦地で命を落とす方もおり、町や村での葬儀を執行することも少なくありませんでした。

(4)南桜井駅周辺は、戦争の歴史と大きな関わりがあります。南桜井駅(当時は米島仮停車場)が現在地に設置されたのは1943年。戦時下、真っただ中のことです。駅の北側は、時限爆弾の信管などを製造する軍需工場がありました。桜川小学校も工場の敷地の一部で、当時は私立の青年学校がありました。桜川小学校周辺の道路や区画などは軍需工場以来のものを今に伝えています。

(5)最後に、南桜井村の記録「南桜井村報」を皆さんと読んでみました。1939年11月に発行されたもので、村役場からの通達などのお知らせの印刷物です。「南桜井村報」5-11には、南桜井村から出征し、戦死された森源太郎さんの略歴、中隊長からの遺族への手紙、村での葬儀執行について記されています。森さんは、21才で臨時召集がかかり、戦地に出征しますが、昭和14年4月28日に砲弾の破片が原因で戦死されました。略歴には、「〇〇渡河戦ニ参加」というように具体的な戦地は伏せられており、どこで戦い、どこで亡くなったのか、知らされることがありませんでした。亡くなった日に階級があがり、後に勲章をもらいました。村の葬儀では、皇后陛下より御菓子御歌を下賜されました。「村報」では「栄誉の極めであります。」と綴っています。市域から出征した方の内、亡くなった方は1017名。南桜井村では117名の方が命を落としました。

そして、森源太郎さんの名前は、桜川小の皆さんの身近なところに刻まれていることも紹介しました。

一つは、西金野井香取神社の参道の脇にある「招魂碑」(昭和27年建立)。南桜井村の戦没者慰霊碑です。

もう一つは、庄和総合公園(今は、レジデンシャルパークSHOWA、といいます)のなかにある慰霊碑(昭和62年建立)。庄和町の戦没者慰霊碑です。

普段みかけている風景、石碑でしたので、身近に感じてもらえたようです。

戦争の話をするのは、話す側も辛い、悲しいのですが、皆さん、授業時には、真剣な表情で話を聞いてくれました。授業後の休み時間には、持参した戦時期の資料を触ったり、かぶったり、詳しくみたり、ワイワイがやがや、楽しく見てくれたようです。「石碑を見に行ってみたい」などの感想や、「おばあちゃんが軍需工場で働いていた」など自分の知っていることを授業と接続して理解してくれた児童もいました。

身近なところに80年前の戦争の歴史が残っている。さまざまな痕跡や資料かあ、身近な人たちを守ろうとした先人たちの気持ちや、戦争の悲惨さ、平和への思いについて考えてもらえる機会になりましたら、授業に出向いた甲斐があったのかな、と思います。

戦時期の歴史を対象にした出張授業は、実に6年ぶりでした。縄文時代の学習もよいですが、戦時期の学習は、歴史学習のなかでも現代に直結する重要な学習であると思います。小学校の先生方には、今後も出張授業のオファーをお待ちしていますので、引き続き、よろしくお願いいたします。

2/23リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」開催

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」の開催が決定しました。

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡や資料について、東部地区文化財担当者会報告書第9集「埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」をまとめた東部地区文化財担当者会考古部会のメンバーが報告します。

昨年9月に台風で中止となった春日部市郷土資料館「都鳥が見た古代」で開催予定だったリレー講演会とほぼ同内容になります。

どうぞ、奮ってご参加ください。

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

日時:2月23日(日曜日・祝日)13:30から17:00

場所:八潮市立資料館(八潮市大字南後谷763番地50)

定員:70人(申込順)

費用:無料

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

申し込み:電話(048-997-6666)、窓口、電子申請

なお、八潮市立資料館では、1月25日より3月9日まで、東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「八潮はじまりのムラ」が開催されます。この機会に、ぜひ八潮市立資料館にお出かけください。

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「八潮はじまりのムラ」

会期:1月25日(土曜日)から3月9日(日曜日)

開館時間:9:00から17:00

休館日:月曜日、2月12日、2月25日

入館料:無料

八潮市立資料館へのアクセス:東武スカイツリーライン草加駅東口から八潮駅北口行き、八潮団地行き、木曽根行きバスで「手代橋(てしろばし)」下車、徒歩5分

*リレー展示は、下記日程で開催予定です。

1月25日から3月9日 八潮市立資料館 資料展示

3月15日から4月8日 白岡市立歴史資料館 資料展示

4月12日から4月29日 吉川市中央公民館 パネル展示

5月3日から5月25日 久喜市立郷土資料館 資料展示

6月3日から7月21日 幸手市郷土資料館 資料展示

7月29日から8月24日 蓮田市文化財展示館 資料展示

9月5日から9月19日 加須市パストラルかぞ パネル展示

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示

展示の元になっている東部地区文化財担当者会報告書第9集「埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」も好評発売中です。詳しくはこちら

郷土資料館【手作りおもちゃクラブ】を開催しました

令和7年1月19日(日) の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館手作りおもちゃクラブ「BB弾転がしを作ろう!」を開催しました。

まずはおもちゃ作りの前に、郷土により親しんでもらうため、春日部に伝わる伝説の紙芝居の読み聞かせをしました。

今日は西金野井に伝わる「生きている彫り物」という、花蔵院の四脚門に纏わる伝説のお話でした。

次はおもちゃ作りの時間です。

手作りおもちゃクラブでは初お披露目となる「BB弾転がし」を作りました。

本来は自由な発想でコースを作ってほしいのですが、まずはみんなで一緒に同じものを作って、コース作りのコツを感じてもらいました。

コースにイラストを張り付けることで見た目もかわいくなりました♪もちろん自分で絵や文字を書いてもオッケー!

簡単にしたい場合はイラストやシールで穴をふさいだり、もっと難しくしたい場合は穴を増やしたり、大きくしたりして自分好みの難易度にすることもアドバイスしました。

みんな集中して遊んでいます!

真剣になると息が止まりがち(笑)

最後は恒例の缶バッジ作りです。

絵柄も今日のBB弾転がしをモチーフにした書き下ろしです!

落下して慌てるぐうすけがかわいい♪

これにて今年度の手作りおもちゃクラブは終了となります。

今年度もたくさんこどもたちの笑顔をみることができて、担当者としても嬉しい限りです!

時期は未定ですが次年度も開催を予定しています!

開催が決まりましたら広報かすかべや郷土資料館のブログなどでお知らせしますので、ぜひチェックしてください!

【手作りおもちゃクラブ】BB弾転がしを作ろう!

1月19日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

今回作るおもちゃは「BB弾転がし」です。

郷土資料館のおもちゃコーナーで、一部のこどもから熱狂的な支持を集めるおもちゃがあります。それがこの“ビー玉転がし”です!

ときどき“作り方が知りたい”という声をいただくのですが、用意する箱の形や大きさによって仕切りの長さも、作れる仕掛けも異なるため、決まった作り方があるようでなく、なかなか作り方を教えにくいおもちゃでした。

そこで考え出されたのが今回の“BB弾転がし”です!

『箱の形や大きさが違うと教えにくいなら、同じ箱を作ってしまえばいいじゃない』という発想のもと、画用紙で同じサイズの箱を作ってしまうことにしました!

画一的にはなってしまいますが、まずは基本的なものを1つ作ってもらうことで、おもちゃの仕組みを理解してもらえればと思います。そしてゆくゆくは自分オリジナルのBB弾転がしを作ってもらえればと♪

ビー玉転がしと比べてサイズは小さめですが、想像以上に難しく、やりごたえは抜群です!

遊び方はコチラ!

穴の位置や数をどれだけ作るかによって、いくらでも難易度が調整できますよ!

ハマりすぎ注意です(笑)

手作りおもちゃクラブは申込不要、おもちゃの材料も資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和7年1月19日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(BB弾転がし)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

謹賀新年「巳」ゆかりの地名と資料

あけましておめでとうございます。

正月一発目は、恒例の干支ゆかりの資料の紹介。今年の干支「巳」に関する資料を紹介します。「巳」がつく地名が市内にあること知っていますか?

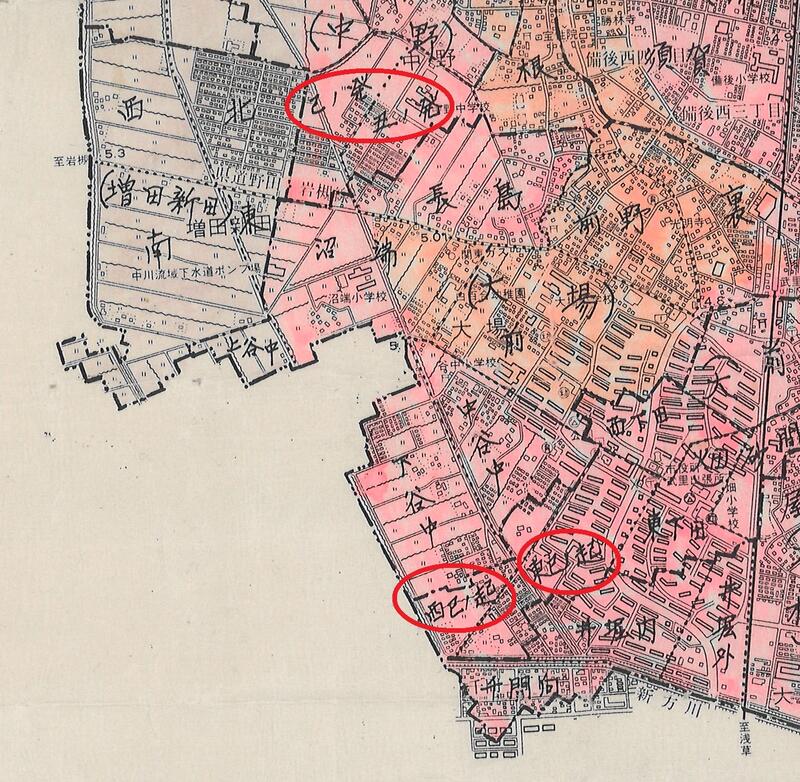

市内には「巳」のつく地名が二つあり、一つは、武里中野の「巳ノ発」、もう一つは大畑の「東巳ノ起」「西巳ノ起」です。

現代の地図では「巳ノ発」は、現在の春日部南中学校(旧中野中学校)の周辺、「東巳ノ起」「西巳ノ起」は武里団地6街区の南東の安之堀川と新方川が合流する付近になります。

漢字は異なりますが、読み方は共通していて、「巳ノ発」は「みのおき」、「東巳ノ起」は「ひがしみのおき」、「西巳ノ起」は「にしみのおき」と読ませるようです(『武蔵国郡村誌』)。「発」「起」は開墾する意。つまり、それぞれの耕地は、巳年に開墾・開発されたという意味となります。

では、巳年とはいつのことなのでしょうか。いずれも江戸時代に中野村、大畑村と呼ばれた時代に付けられた地名であることは間違いありませんが、中野村、大畑村には古いことを知りうる資料がほとんど残されていませんので、巳年がいつのことなのかは、残念ながらわかりません。

ただ、大畑村には、幕府の勘定頭伊奈忠治が発給した、寛永時代(1624-1644)の年貢割付状が伝来しています。このうち、寛永6年(1629)の割付状をみると、大畑村では、下田8町1反1畝12歩が年貢の対象となっており、このうち2町5反9畝9歩は「巳発」、その他1町余は「当発」、1町余は「付荒」とされています。寛永6年は巳年ですが、この年に開発したのは「当発」の1町余であり、「巳発」の巳年とは寛永6年以前の巳年を指すものと考えられます。以降、寛永13年(1636)・同20年(1643)の年貢割付状にも、下田の内に「巳ノ発」が見えますので、寛永6年以前の巳年に開発された土地が「巳ノ発」という耕地として定着していたのではないかと考えられます。

そして、寛永時代の時点で「巳ノ発」が下田であったこともポイントです。下田とは、田んぼの等級で、江戸時代生産高に応じて土地の等級づけがされていました。寛永時代の大畑村では、田んぼは上田(じょうでん)、中田(ちゅうでん)、下田(げでん)、畑は上畑(じょうばた)、中畑(ちゅうばた)、下畑(げばた)、そして屋敷地に分けられています。下田は、田んぼのなかで最も低い生産高でした。前にみた寛永6年には下田の一部が「付荒」(荒廃地)となっていることからも、水田として利用するのは難しい土地であったのかもしれません。

武里中野の「巳ノ発」、大畑の「東巳ノ起」「西巳ノ起」が、割付状にみた「巳ノ発」と同じ土地であったかは、資料がなく証明はできません。しかし、明治初期に作図されたフランス式の迅速測図をみると、いずれの土地も低湿地特有の「水田」であり、江戸時代の中野村、大畑村のはずれに位置しています。「巳」のつく地名として残るこれらの土地も、かつてはいずれも人里から離れ、農作地としては不毛な土地だったのかもしれません。

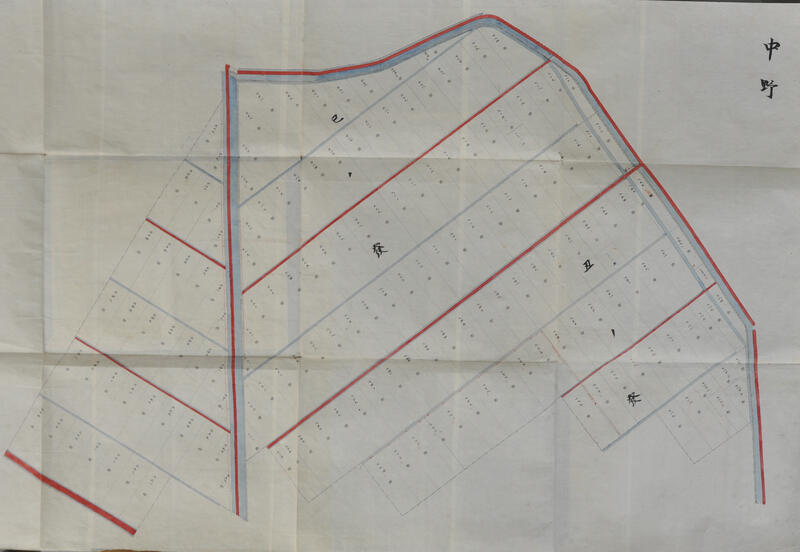

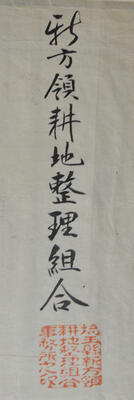

さて、前置きが長くなりましたが、武里中野の「巳ノ発」、大畑の「東巳ノ起」「西巳ノ起」にゆかりの資料を紹介しましょう。いずれも、明治末から大正初めにかけて実施された新方領耕地整理組合が作図した図です。

まずは、武里中野の「巳ノ発」です。

耕地整理後に作図されたものなので、水路と田の畔が整然と区画されています。

右手の「丑ノ発」と書かれているあたりが、現在の南中学校の敷地です。「丑ノ発」ですから、丑年に開発されたのでしょう(詳細不明)。

左手中央に縦断する少し太い水路が「安之堀川」です。図からははずれますが、左手のほうにウイングハットが所在しています。

ついでに、地名の話。中野村(武里中野)には次のような小名が伝わっています。

根(ね)耕地、北耕地、南耕地、丑之発(うしのおき)耕地、新田耕地、五丁歩耕地、谷中耕地、谷原(やはら)耕地、長島耕地

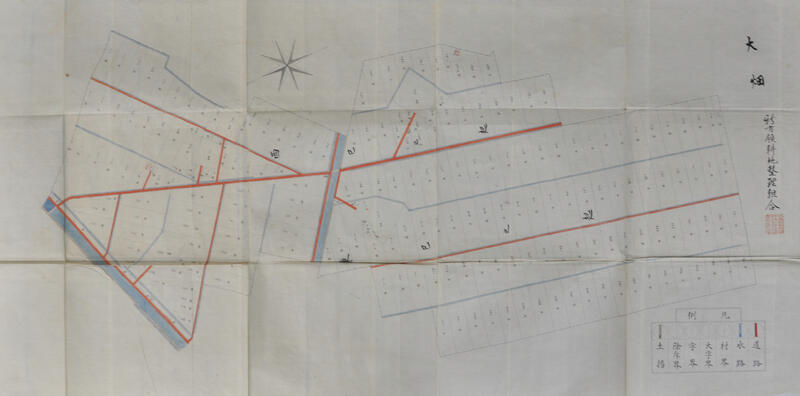

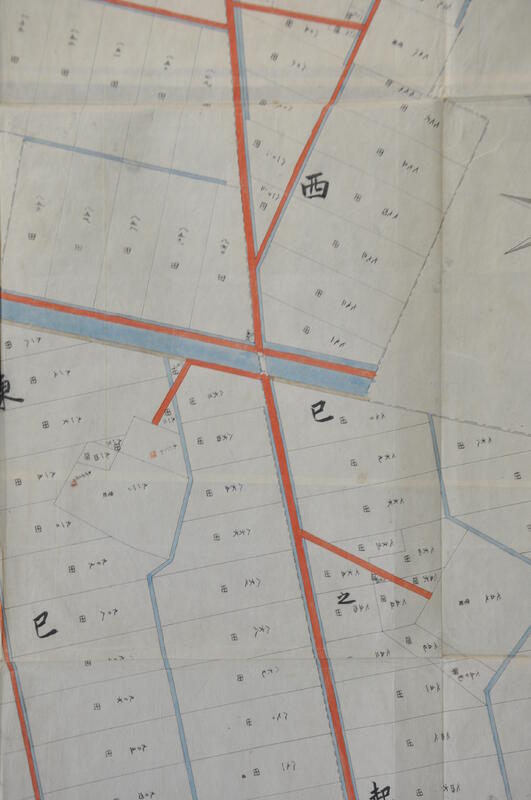

続いて、大畑の「東巳ノ起」「西巳ノ起」です。

方角は、写真右手が北になります。

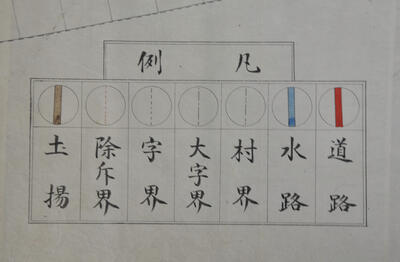

右下の凡例はこのようになっています。

耕地整理組合の署名・捺印もあります。

図の中央に横断する赤い線が道路で、この道路を境界に、東と西に分かれています。南側に流れる水路(上図だと左手)が新方川、中央にみえる少し太い水路が安之堀川です。

こちらも整然と水路、耕地が区画されています。安之堀川に掛かる橋は、現在大畑橋と呼ばれています。

少し大きい区画は、屋敷地です。武里中野の「巳ノ発」とは異なり、耕地内に民家も点在しているのが大畑の「東巳ノ起」「西巳ノ起」の特徴といえましょうか。

ちなみに、大畑の地名(小名)は次のようなものがあります。

横割(よこわり)耕地、杉の口耕地、前耕地、砂間(すなま)耕地、東下田(ひがししもだ)耕地、西下田(にししもだ)耕地、西巳の起耕地、東巳の起耕地

蛇足ですが、現在大畑は、「おおはた」と発音していますが、最近、古文書勉強会で読んでいる江戸時代の古文書には「大畑ケ村」と書かれており、かつては「おおはたけ」と呼んでいたこともあったかもしれません。

蛇足の多い取り留めのない文章になってしまいましたが、巳年ですからご勘弁を。

皆さまにとりまして、繁栄の一年になりますようご祈念申し上げます。そして、本年も郷土資料館と「ほごログ」をよろしくお願いいたします。

令和7年巳年 元旦

12月の考古学関係展示会、イベント情報

12月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(春日部市郷土資料館)

・1月19日(日曜日)歴史文化講演会 奥野麦生氏「タタラ山遺跡と花積下層式土器」

電子申請はこちら

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・12月14日(土曜日)~1月13日(祝日・月曜日) 越谷市立図書館(パネル展)

・1月25日(土曜日)~3月9日(日曜日) 八潮市立資料館(資料展示)

(展示会_閉会日順)

・1月26日(日曜日)まで 岩槻郷土資料館(さいたま市岩槻区) 「ミミズク土偶の世界 ~埼玉のミミズク土偶大集合~」

・1月31日(金曜日)まで 城郷小机地区センター(神奈川県横浜市港北区)横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター 横浜の遺跡展「発掘された小机城―令和3・4年度小机城跡埋蔵文化財試掘調査成果速報展―」

・2月2日(日曜日)まで 飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市) 「縄文と弥生―船橋の縄文晩期と弥生時代―」

・2月2日(日曜日)まで 栃木県立博物館(栃木県宇都宮市)「死者と生者の古墳時代~下野における6・7世紀の葬送儀礼~」

・2月2日(日曜日)まで 埼玉県立さきたま史跡の博物館(埼玉県行田市) ほるたま展2024 「古墳時代の祈り」

・2月9日(日曜日)まで 千葉県立中央博物館(千葉市中央区)千葉県教育振興財団設立50周年記念展part1 「地中からのメッセージ~旧石器・縄文・弥生~」

・2月16日(日曜日)まで しもつけ風土記の丘資料館(栃木県下野市) 令和6年度企画展「下野市内の遺跡Ⅲ 飛鳥・奈良・平安時代」

・2月28日(金曜日)まで 神川町多目的交流施設(児玉郡神川町) 「かみかわの古墳を知ろう7~海老ヶ久保の古墳~」

・3月2日(日曜日)まで 千葉市立加曽利貝塚博物館(千葉県千葉市) 令和6年度企画展示 加曽利貝塚E地点・B地点発掘100周年記念「あれもEこれもE―加曽利E式土器(総括編)―」

・3月2日(日曜日)まで かみつけの里博物館(群馬県高崎市) 第32回特別展 「子持勾玉―群馬県内出土品を集めてわかったこと―」

・3月9日(日曜日)まで 毛呂山町歴史民俗資料館(入間郡毛呂山町) 第22回特別展「堂山下遺跡ヒストリア-渡河点の宿と交通路-」