2021年9月の記事一覧

授業の様子&学級の掲示物(1-1)

ここのところ、穏やかで過ごしやすい天気が続いています。校庭では、体育の授業で体育祭の3学年種目の練習が行われていました。「学級対抗リレー」で、バトンの渡し方や走り順などを確認していました。3年生は部活動を引退し、最近走っていない生徒も多いのですが、様子を見ながら各自頑張っていました!

下の写真にある掲示物は1年1組の背面に飾られているものです。秋らしい「ぶどう」の掲示物で、夏までは「Tシャツ」でしたが、最近変えたそうです。一人一人色が違っていて、きれいです。そして、「ぶどう」の上には、道徳の授業で勉強した「おれは最強だ」という国枝選手の言葉を自分なりの励まし言葉にして書いています。アイディアがいいですね!1年1組の、仲の良さやみんなで一緒になって取り組むことを大切にしていることが伝わってきます。

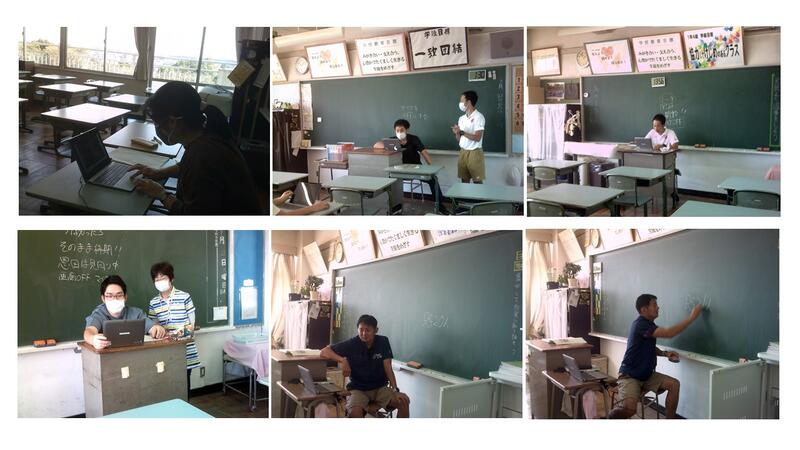

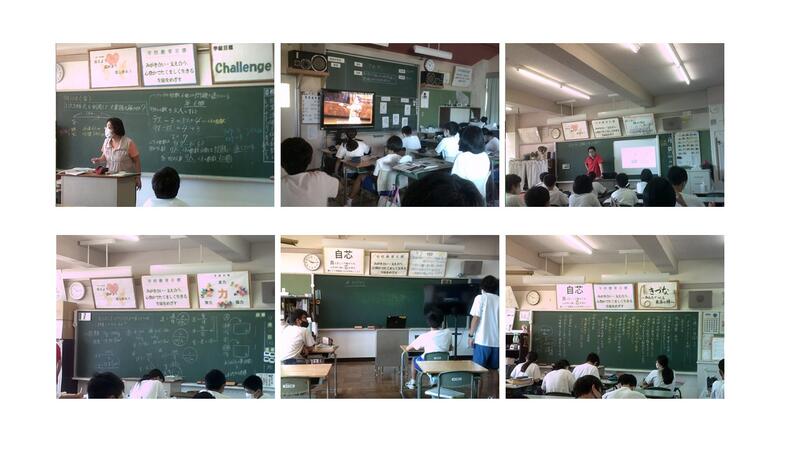

校内研究会(2-3・数学)を行いました!

年間予定では、本日(9/28)に校内研究会を行うことになっていましたが、各授業の中で実施という形に変えました。今日は2年3組で数学の授業を太田教諭が行いました。

一次関数の単元のまとめの学習でした。「成田線で我孫子・成田直通の特別列車を走らせるとしたら、発車時刻、到着時刻はいつになるだろうか。」という学習課題で、時刻表の読み方から始まって先生お手製のダイヤグラムを見ながら、考えていきました。

生徒たちはもらったヒントをもとに、どのように走らせるか一生懸命考えていました。仲間と考えたことを確認し合い、最後に代表の生徒が発表し、速さを求める式と一次関数のグラフを使ってどう考えたかを上手に説明していました。素晴らしい発表でした!

先生は「生徒一人一人が自力解決をしっかりやっていて、今までの学習内容を活かしていたのでよかったです。本当に頑張ってくれました。」と生徒への感謝の気持ちを授業後に伝えてくれました。皆で課題に取り組むのはとても楽しいことだと改めて感じた授業でした。

帰りの会の様子(9/24)

1,2年生の帰りの会の様子をご紹介します。1年生は中学校に入り半年。歌声は今練習ができないので、パート毎にタブレットで音を聞いています。各クラスでは、司会の生徒が出て、しっかりと、また手際よく会を進めていました。雰囲気も落ち着いていて、普段の積み重ねを感じました。

2年生の階に行くと、林間学校の表紙コンテストの紙が貼られていたり、無言清掃のキャンペーンのポスターが貼られていました。2年6組では生徒の描いた上手なポスターが貼られています!帰りの会では、決められた時間の中で反省や連絡を行い、今日は林間代替行事の説明などしっかり聞いていました。白山中生頑張っています!

給食室の様子 (9/22)

今日は給食室を訪ねました。今日は『十五夜献立』です。昨日は満月でとても美しい秋の夜でしたが、昨日は給食がありませんでしたので、今日の献立にしました。増田栄養士は、「中秋の名月は、芋名月とも言われ、里芋などを備える風習があります。それで、今日は里芋とじゃこのご飯としました。またおはぎもメニューに入っています」と話していました。学校では季節感を感じるメニューを心がけています。

まず、給食室を入ると食器を一クラス一クラス人数分あるかを数えてくれていました。ここからしっかりやってくれていることに感謝したいです。

また、具の入った卵の液が目に入りましたが、今日の「擬製豆腐(ぎせいどうふ)」の元です。卵液の中に入っているものは挽肉と野菜を調理したお手製のものが入っています。

これを重さを量ってバットに並べた入れ物に均等に分け、オーブンで焼き、その後各クラスの食缶に並べてくれていました。食べたときにはわからなかったのですが、かなりの人数の方が関わってくれている料理ということがわかりました。

次は里芋とじゃこのご飯です。ご飯は11個の炊飯器が並び、その一つ一つの出来具合を白井チーフが見てくれていました。その一方、里芋は大きな鍋で揚げ、それを秤に測って同じ量だけお釜に入れて、かき混ぜていました。餅米が入っていて、もちもちしておいしいのですが、かき混ぜるのは力が入り大変そうです。調理が終わったらすぐに釜をきれいにしている方もいました。おいしい給食の陰には、沢山の気遣いがあるということがわかりました。

野菜のごま酢和えの具材は一度煮て、それを急速冷却しているそうです。理由はゆっくり冷やすと食中毒のもとになりやすいので、そのようにされているそうです。野菜をゆでた後、温度計で温度を確認されていましたが、両手で作業で大変そうですが、てきぱきとこなされていました。

昨日、生徒たちが「今日は給食がなくて残念。」といつも給食を楽しみにしているという話を聞きました。今日のメニューは中秋の名月を思い出すメニューで、一つ一つの食材が大事にされて調理されたものです。今は無言給食ですが、きっと食べているときに作っている方々の愛情が伝わってくると思います。

増田栄養士は、「給食をもりもり食べて、午後も乗り切ってほしいと思って作っています。」と言っていました。いつも給食に新しい発見を入れていきたいと子どもたちが喜ぶ食事を目指しています。メフォスの方々、調理員の方々と一緒に力を合わせておいしい給食を提供してくれています。ありがとうございます。

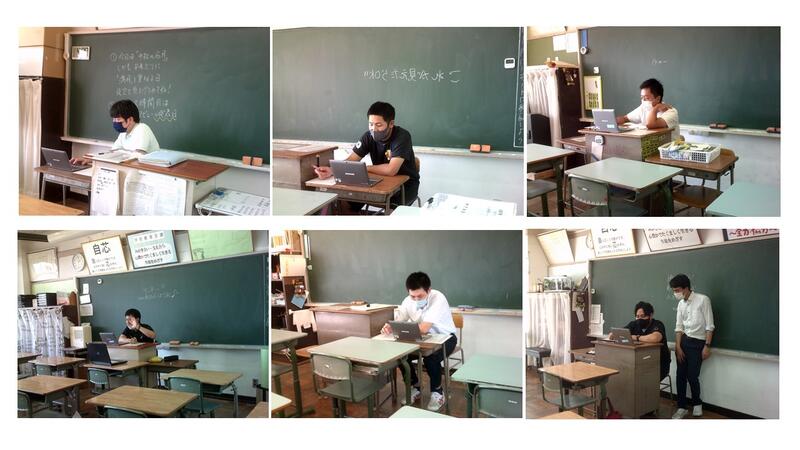

リモート確認を行いました!

9月21日は生徒はタブレットを持ち帰り、各家庭でリモート確認を行いました。学校ではタブレットを使って授業をやっていますが、家庭と学校を繋いで通信ができるかの確認作業を行ったものです。先生たちも協力しながら、機能を確認しながら行いました。学校に来てタブレットを操作している生徒もおりました。

生徒たちが協力的で助かりました。ご家庭の協力をいただきましたことに感謝申し上げます。

今後もタブレットを持ち帰り、学習を進めることが増えてくると思います。これからの時代はデジタル活用ができることと、それをどう使うかが大事だと思います。学校でも試行錯誤で進めて行きますので、よろしくお願いいたします。

また、タブレットは3年間使っていくものです。また個人のものではなく、学校の財産として引き継いでいくものですので大切に使っていこうと思います。情報モラルやお互いの関わり合い方も考えていきたいと思っています。ご家庭でも使い方について話題にしていただけるとありがたいところです。各教室での様子を写真に撮りましたのでご覧ください。黒板にメッセージや絵を描いているクラスが多くありました。デジタルとアナログのコラボレーションですね。

リレー講座、並木小へ(9/18)

9月18日は並木小学校で、「広島派遣リレー講座」が行われました。市内の今年度の広島派遣に参加した中学生と参加したOBの人達が来ました。

並木小学校には、本校卒業生で元生徒会長の早乙女さんがコーディネーターとして、会のまとめ役をやっていました。「戦争を知らない私たちができることとして、被爆者の方々から聞いたことや感じたことをバトンとして引き継いでいきましょう。そうして、戦争のない平和な世の中を作って行きましょう。」という『平和を守るバトン』を並木小学校の6年生に渡していたのがとても印象に残りました。本校の卒業生が「平和の灯」をともし続けていること、実際に行動に移していることがとても誇らしく感じました。

今回も生徒会の高橋さん、舟木さんがしっかりと自分たちの体験や感想を伝えるとともに、並木小の子どもたちに優しく接していました。他の参加者の人たちもとても誠実で、よく考えて参加されていました。我孫子市の子どもたちが平和を守ることを続けていく、きっかけになってくれているのを感じました。

また、並木小では時間割も英語で書かれていました。毎日書いているようでスペルもしっかりしています。児童が一生懸命に考えていて、見ている方も考えさせられることが沢山ある有意義な会になりました。

広島派遣「リレー講座」を四小で行いました!

9月14日に、今年の夏の広島派遣に本校から参加した、舟木さん、高橋さんが、四小に行き、「リレー講座」を行いました。広島派遣で感じたことや活動について話したのですが、四小の校長先生からは、中学生として落ち着いて、わかりやすく話してくれたと言っていただきました。

参加後、髙橋さんは、「今回広島に行った後、その体験を伝えることも目的の一つにあって、そのスタートとして小学校で話ができました。四小では、ユニークな意見が沢山出てきました!今回の経験を通して、『原爆が存在しなくなった世界にしたい。もしそうなったら、大事なのは他の人達、他の国の人達も、信じることが大切だ。』と考えるようになりました。」と話してくれました。舟木さんは「大学生の人も一緒に授業を行い、リードしてくれました。いつかは自分もその方のように、講師として自信を持って話せればと思いました。広島で見たことを自分の言葉にしてわかりやすく伝えていて、すごいと思いました。」と、今回のコーディネーターをやってくれた方からも多くを学んだようです。

二人は大切なことを学んでいて、すごいと感じました。また、学校でも二人の体験を話してもらい、平和を維持することの意味を考えていきたいと思います。

帰りの会の様子(9/14)

今、学校では昇降口や使用階段を学年ごとに分けて生活するなどして、できる感染症対策に取り組んでいます。制限がある中ですが、生徒たちは協力的です!

帰りの会では、合唱曲をパートごとに聞いたり、連絡や反省をしたりと工夫しています。ある3年クラスの帰りの会では、先生から、「明日はテストが返ってきますね。楽しみな人も、嫌だなという人もいるでしょう。物事は終わった後が大事です。もらいっぱなしにしないで、わからなかったことを知ることをやっていくと次につながります。」という話がありました。生徒たちは心構えを持って次の日を迎えていました。帰りの会の何気ない一コマですが、普通のことができることが幸せだと感じます。

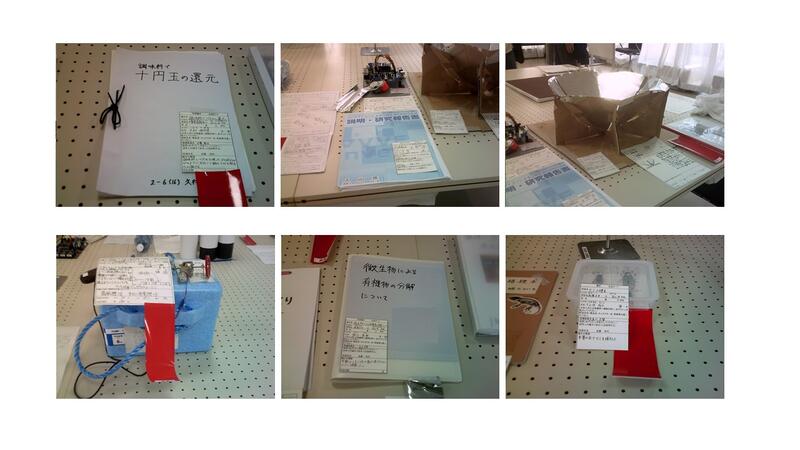

市内科学作品展(9/12)

昨日と今日、アビスタにて市内科学作品展が行われており、市内の小中学校の力作が展示されました。

感染症対策で、各校の金銀銅賞、手賀沼賞、鳥博賞に選ばれた作品のみの展示でしたが、たくさんの人が参観に来ていました。コロナ感染や熱中症対策の発明品や手賀沼の研究、虫や花の標本など、興味深いものが多くあり、学校を超えて見られるので、学習のよい機会となりました。

白山中からも、たくさんの作品が入賞しました。入賞者は以下の通りです。

〇金賞 織田さん(3年)「私の家の花々」

〇銀賞 湯本さん(1年)「葉脈標本」

入山さん(3年)「AVRマイコンによる三相交流PWMの生成」

中山さん(3年)「手賀沼に生えている薬草」★手賀沼賞も受賞!

〇銅賞 芳賀さん(1年)「冷風機」

久村さん(2年)「調味料で十円玉の還元」

土肥さん(3年)「ソーラークッカー」

野口さん(3年)「微生物による有機物の分解について」

下山田さん(3年)「セミの標本」

素晴らしい作品ばかりです。今回は作品に手を触れることができなかったので、学校で機会があったら、ぜひ見せてもらいたいですね。入賞おめでとうございます!!

授業の様子(9/10)

今、学校では感染症対策を取っていて、以前のような、にぎやかな話し合い活動や大きな声での発表などを控えています。そのため、どうしても聞くこと中心の授業になりがちなので、各先生たちは学習課題や色付きのカードを作って貼ったり、板書やプリントを工夫したりしています。そして、生徒たちはその中でもお互いに助け合うと同時に、自分だけで取り組む場面が多いので、より集中するようにしています。

上の音楽の授業では、ヴェルディの「アイーダ」のオペラ映像を見ていました。言葉はイタリア語でしたが、物語の背景を聞き、日本語の字幕を見ながら味わっていました。すごいです!理科では密度の出し方を学習していましたが、先生が小学校の速さの求め方と対比して覚え方を伝え、生徒もなるほどと言って覚えていました。

また、2年生の理科の授業では「食べ物の消化の仕方」の学習をしていましたが、先生が体内の臓器を描いたお手製のTシャツを着ていました。生徒たちはにこにこしながら、先生とやりとりをしています。内臓の大きさや場所がわかりやすいですね。ダンスの授業では、タブレットを使って調べ学習を進めていて、真剣な様子でした。

ひまわり学級では、ビデオを使って道徳の学習をしていましたが、外国からの転入生がクラスに来たら・・・という内容で、みんな真剣に考えていました。家庭科の授業ではミシンを使ったエプロンの製作をやっていて、自分の着るエプロンなので気持ちを入れて作っていました。どんな作品ができるか楽しみですね!外ではボール競技を3年生が楽しんでいました。

体育館では1年生がバレーボールをやっていて、少しずつ攻撃をするフォーメーションができていて、楽しそうでした!ステージに置いている各自のファイルがきれいに整頓されていて、1年生が頑張っているのが伝わってきます。

今回はいつもより写真を多く載せました。学校での様子を少しでもお伝えできたらと思っています。コロナ禍ではありますが、今あること、今できることを大切にして、取り組んでいきたいと思います。

葛南英語発表会に向けて

葛南英語発表会は9月16日の予定でしたが、動画審査となりました。今日は最後の練習を体育館で行いました。どの発表者も堂々としていて、今までの練習の成果をしっかり出せました。あと少しの修正が必要ですが、担当の恩田先生、ALTのエリック先生から、「ずいぶんうまくなった。」と褒めてもらっていました。ぜひ、頑張ってもらいたいと思います。Do your best!

市の表敬訪問

今日は、「全国・関東大会出場者による市長・教育長表敬訪問」が市の議会棟で行われました。我孫子市の小中学校の児童生徒で、全国・関東大会に出場した人が集まりました。

本校からは、水泳部・大久保さんが全国大会入賞者として、訪問に参加しました。一人一人が言葉を言う場面で、大久保さんは一番手でしたが、「これからも努力を続けて行きたい。」と自信を持って発表し堂々としていました。市長さん、教育長さんから激励をもらい、最後に写真を撮りました。記念に残る1日となりました。

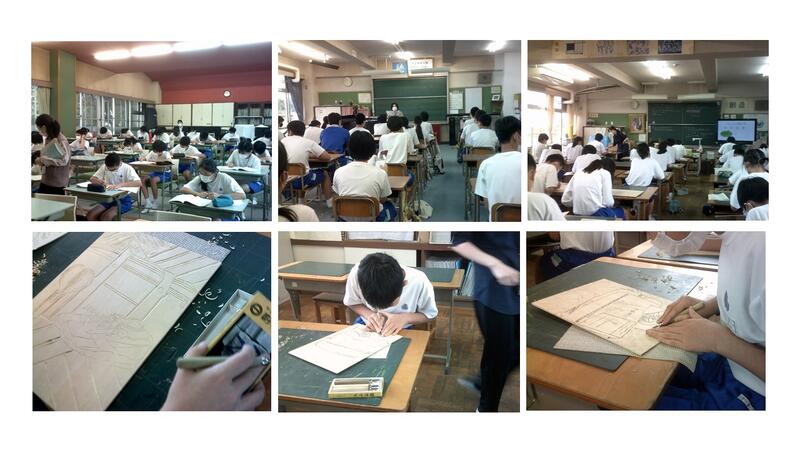

授業の様子(9/9)

ここのところ、涼しい日が続いています。学校の授業の様子をお伝えします。

1年生の教室ではペン習字の学習をしていました。皆時に気をつけて書き、頑張っていました。1年2組、美術の授業では版画が進み、色をつけていましたが、とてもきれいにできてきています!なのはな学級2組では、タブレットを使って理科の学習です。

1年5組の英語の授業では、タブレットを使って、先生が出した課題を解いていました。オンライン授業の練習でもありますが、生徒も大分慣れてきたようです。2年5組の家庭科では、今調理実習ができないのですが、ハンバーグの作り方を学んでいました。

掲示物は2年3組のもので、とてもきれいにメッセージや班ポスターが飾られています。3年生の授業では道徳をやっていて、様々な生き方について学習していました。最後の写真は清掃用具で、昇降口の前に外で使う用具がきれいに片付けられていました。清掃も頑張っています。

授業の様子(9/6)

今日も小雨が降っていて、涼しい1日でした。生徒たちは授業を受け、それぞれの課題にしっかり取り組んでいました。4階の踊り場では、1年生の体育祭実行委員の人たちの決意が掲示されていました。

1年5組では道徳の時間で、パラオリンピックで金メダルを取った、国枝選手の生き方に触れた題材『オレは最強だ』を学習していました。タイムリーな話題であることもあり、生徒たちも興味を持って受けていました。様々な感想を言う中で、「何故、国枝選手が目標を持って頑張り切れたか」を皆で考え、「~したい。」というだけでなく、「~する。」と強い意志を持っていることに気づいていきました。2学期は始まったばかりで、これからの頑張りに繋がる、ヒントをもらえたようです。自分を信じ、周りの人に感謝の気持ちを持ち、頑張っていってほしいと思います。

音楽の授業では、クラッシックの鑑賞と雅楽について学んでいました。美術の授業では、版画の作成をやっていました。皆集中して、魅力的な作品を作っていました。

登下校の様子

ここのところ、涼しく、過ごしやすい日が続いています。

2学期が始まりましたが、昇降口と階段を学年毎に分けて、できるだけ密にならないよう工夫しています。生徒は家で検温チェックをしてきて、昇降口で見せ、校内に入ります。みんな協力的で、約束事を守ってくれています。お家の方も健康チェックに協力してくださっていて、助かります。

今日は小雨の降る中、生徒が下校していきました。先生たちが安全指導に出ていると、生徒が「さようなら」と気持ちの良い挨拶をしてくれます。また、白山中では、できるだけ歩道に広がらないように「一列運動」に取り組んでいます。

また、上の花は「君子蘭」で、保健室で養護の先生が育て、今年始めて咲いたそうです。小さな株ですが、とてもきれいに力強く咲いています。生徒の皆さんは、保健室に行くことがあったら、ぜひ見てみてください。

表彰報告&2学期始業式

本日より2学期が始まりました。久しぶりに友だちと会って、うれしそうな姿がたくさん見られました。

今日もWEBで集会を行い、表彰報告の中で、多くの部活動が葛南総体や県大会の結果を報告しました。とても多くの部活動が入賞・出場していて、うれしい報告集会になりました。

その後は、始業式を行いました。校長の話の中で、夏の総体やコンクールの頑張りを労うとともに、緊急事態宣言の中ですが、協力して乗り切っていこうという話をしました。また、特別にお願いして、全国大会6位入賞した大久保さんに来てもらい、感想を伝えてもらいました。印象的だったのは、「体が大きいわけではないので、その分練習をして、頑張ろうと思ってやってきた。」という話です。あきらめずに頑張ることの大切さを教えてくれました。

また、パラリンピック・アイススレッジスピードレースで金メダルを取ったマセソン美季さんのことを紹介しました。マセソン美季さんは大学生の時に交通事故にあったのですが、パラリンピックと出会い、選手として活躍してきました。しかし、日本で暮らしているときに周りの人に迷惑にならないように暮らしていたことや、「バリアフリー」という形で思いやりに助けてもらうという考えに疑問をもったようです。「移動する自由」は当たり前の人権であり、そのことが認められる社会であってほしいと話していました。東京オリンピック・パラリンピックを通じて、様々な人の立場を理解する視点を学び、学校でもお互いの違いを認め合って生活をしていこうという話をしました。

お陰様で2学期を良い形でスタートできました。今学期もよろしくお願いいたします。