2022年11月の記事一覧

持久走記録会

11月28日(月)に持久走記録会を実施しました。子どもたちは約1ヶ月間の練習の成果を発揮し、見事に走りぬきました。多くの子どもたちが練習を開始する前のタイムより速いタイムでゴールし、自己ベストを更新しました。寒さに負けない丈夫な体を作ることもできました。

厳しい寒さの中、応援に駆けつけてくださった保護者の皆様本当にありがとうございました。

教育ミニ集会を実施しました。

11月22日(火)に高野山小学校の体育館にて教育ミニ集会を行いました。この教育ミニ集会は、県教育委員会が推進している取り組みで、地域住民の皆さんの声を学校運営に生かす、地域とともにある学校づくりや、地域コミュニティの構築を目的としており、千葉市を除く県内全ての公立学校1000ヶ所での実施を目指しています。

今回の参加者は、我孫子中学校区内の小学校3校(我二小・我三小・高野山小)の学校職員と保護者や地域住民です。参加された方々には「ミニ集会」についての理解を深めていただくとともに、地域の方々や学校の職員と一緒に学校・家庭・地域の様々な教育課題について活発な意見交換をお願いしました。併せて、今回は我孫子中学校区にある3つの小学校が連携しての開催ということで、同じ中区の子どもたちを見守ってくださる仲間として是非とも親睦を深めてくださることもお願いしました。

講師は、我孫子市立高野山小学校 校長の中野直美先生にお願いしました。講話テーマは「地域で取り組む防災・減災について ~学校・家庭・地域ができること~」です。中野校長先生は防災については非常に見識が深く、また、その功績が称えられ、平成30年度には防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞されております。

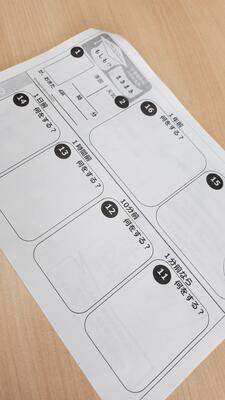

中野先生からは、「我孫子市で災害が起きたら」どのように行動すべきかを中心にお話をいただきました。その中で、「もしもまきまき」という巻物の紹介がありました。これは東京大学 目黒公郎教授による災害想像ツール『目黒巻』のキッズ版「もしもまきまき」のことで、「〇〇(災害)が、▢▢(時間)起きた」ことを想定し、予め対策をすることで、「未来を守る事に繋げたい!」という防災ツールです。参加者の皆さんは有事の際のことをあれこれと想像し、その対応や対策を書き込んでいましたが、中野先生からは「自分が負傷したり思うように身動きが取れなかったりした時のことも是非想定してください。」とアドバイスがありました。考えてみれば、自分だけ無傷で動ける保証はどこにもないのです。参加者の皆さんは身が引き締まる思いで自身の考えを見直していました。

以下参加者の皆さんからの感想(一部)です。

・地震のイメージで命を落とす…最悪な状況を考えることが大切と分かりました。

・災害が起きたときに、もしかしたら自分がけがをしたり、命を落としたりしているかもしれないので、災害を「自分事」としてイメージして、そうなったときのことを考えて備えることが大切だと考えました。

・「自分は大丈夫」という非現実的楽観主義を改め、最悪を想定した備えをできるだけ早く整え、家族とも共有していきたいと考えました。

・助かる防災から助ける防災へ、近所に高齢の方が多いため、考えされられました。

・普段の自分たちの生活がとても幸せであることを改めて感じました。家族で、職場で後悔しないように備えをしていきたいです。

・防災の視点を変えて、家庭でも子どもたちに指導していきたいと思います。

・自分の危機意識の持ち方に疑問を持たせてくれる内容でした。

・災害が発生した際には、地域の避難所や人々の命を守るだけではなく、教育が再開・継続することを常に頭においていく必要性を感じました。

災害はいつ・どのように起きるかわかりません。想定を超える被害があるかもしれません。想定の幅を広げ、自分事として日頃から防災について今後も考えていきます。併せて、今後も子どもたちにとって必要な学校内外の教育について、また、子どもたちを取り巻く地域・家庭・学校がそれぞれの立場でできることについて話せる機会を作っていきたいと思います。

「備えあれば憂いなし」ですが、それでも災害は起きてほしくないと改めて思った教育ミニ集会でした。

6年生校外学習

11月21日(月)に、6年生は校外学習に出かけました。行先は国会議事堂と科学技術館です。この日は誰一人欠けることなく全員参加することができました。朝降っていた雨も止み、太陽が顔を出す絶好の校外学習日和となりました。

国会議事堂では衆議院議場を見学しました。日本の政治が実際に行われている議場を見学した子どもたちからは、「テレビで見たあの場所を見られるなんてすごい!」「これからはもっと政治に興味を持ってみよう」などの感想が聞かれました。

国会議事堂の見学後は皇居に隣接する公共公園、北の丸公園で昼食をとりました。風がなく穏やかなお弁当タイムを子どもたちは楽しみました。

昼食後は徒歩で科学技術館に移動しました。科学技術館は、科学を利用して技術を発展させてきた営みをさまざまな展示とワークショップによって紹介しています。子どもたちは2階から5階までの展示を順番にグループごとに見て回り、見て・触って・からだ全体を使って体感していました。また、初めて目にする内容でも、楽しみながら科学と技術に興味・関心を深めていました。

これまでの林間学校や修学旅行を経て、子どもたちは実際に体験しなければ得ることのできない貴重な学びの大切さを肌で感じてきました。6年生にとって小学校生活最後の校外学習では、これまでの集大成として「礼儀正しく」を自分たちのめあてに設定しました。公共のマナーやルールを守ることは大前提として、行動の仕方に自分たちでめあてを設けました。そして実際に子どもたちは今回の校外学習で見事にそれを実行してきました。学習はもちろんのこと、新型コロナウイルス感染症対策を施しながら、思いやりや協力、そして楽しむことを忘れずに皆で思い出を作った素晴らしい学びの場となりました。

卒業までまだまだ学校行事は続きます。そして、子どもたちはその行事1つ1つで「新たな気付き」を得ていくことでしょう。将来への期待と希望を抱かせつつ、1つ1つの気付き、1つ1つの学びを大切にしながら卒業までの道のりを歩んでいけるよう職員も一丸となってこれをサポートしていきます。6年生のさらなる成長に期待します!

5年生校外学習

11月17日(木)に、5年生は幕張にあるカンドゥーへ職業体験にでかけました。数々の職業を体験した子どもたちは、将来の夢や希望が広がったようでした。どの職業もとても魅力的、子どもたちの可能性は無限大です!

避難訓練(不審者対応)

11月15日(火)に、不審者対応の避難訓練を全校で行いました。

この訓練は、

〇適切な避難をすることで、自他の生命を守る。

〇不審者侵入を知らせる合図(放送)や指示をよく聞いて行動する。

〇自分のいる場所での最適な避難方法を考え避難する。

〇必要に応じて児童参加のバリケードの設置訓練をする。

〇ビデオ視聴を通して、児童が自分の避難行動を考える。

ことをねらいとしています。

子どもたちには、予め「学校内で不審者に出会った時の対応」や「助けてと大声を出す」「不審者から距離をとる 」「見たらすぐに近くの先生に知らせる」「絶対に戦おうとしてはいけない」等の指導を行いましたが、この事前指導の内容を再度確認し、「敷地内に不審者が侵入し、刃物で切りかかる」という想定で避難訓練を行いました。

「第一発見者が抵抗する」「目撃者が職員と警察に通報する」「一報を受けた職員が緊急連絡により、校内に不審者の侵入を知らせるとともに避難を促す放送を流す」を経て、子どもたちは避難を、職員は不審者を確保して、訓練は終了しました。中には何が起こっているのか現場の状況がよく把握できないまま避難している子どもたちもいました。また、頭では理解していても、実際の騒然とした避難の場面では学習したことも忘れてしまっている子も見受けられました。

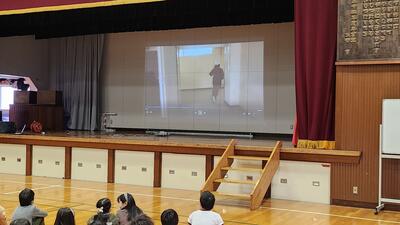

実際の危機的状況が収まると、全員で体育館に移動して訓練の振り返りと全体指導を行いました。不審者がとった行動を撮影したビデオを視聴し、安全主任からは 「他のクラスがどんな避難をしたかを見てください。自分だったら どう逃げるかを考えてください。」と話がありました。

「怖かった!」「急いで逃げたよ」というように、子どもたちは実際にその場面に遭遇していなくても、それぞれが「自分事」として捉え、どのように行動することが大切なのかを考え、確認していました。

不測の事態はいつどこで起きるかわかりません。何が起きているのか、どんな状況なのかを理解・把握し、どう避難するのかを素早く判断・決断しながら「自分の命は自分で守る」 ことができるよう、今後も職員共々訓練を続けていきます。

2年生町探検

11月11日(金)に、2年生は町探検を行いました。生活科の授業の一環で、6月・9月の探検に続いて3回目です。今回は、12の事業所の店舗や施設などを見学したりインタビューしたりすることが目的です。秋も深まったこの日でしたが、お天気に恵まれて秋晴れの清々しい空気の中子どもたちは各事業所へと出発しました。

各事業所では、挨拶の後、前もって準備していた質問をインタビューしたり、施設内を案内してもらったりしました。どの施設にも発見があり、子どもたちは気づいたことや説明してもらった内容をしっかりと書き留めていました。

学校に帰って来てからは振り返りとまとめの時間です。子どもたちからは、「どんなおしごとをしているのかはじめて知った」「はたらいている人たちのくふうがよくわかった」「みんなのためにはたらいてくれてありがとう」等の感想がありました。町探検によって自宅や学校の周辺にどんな店舗や施設があるのかを知ると共に、そこで働く人たちや仕事内容も学ぶことができました。今後はこの学習の範囲をさらに広げて、3学期には「自分発見」を、3年生では社会科で我孫子市についての学習を進めていきます。

ご協力いただいた事業所の皆様、また、子どもたちに付き添ってくださった保護者の皆様ありがとうございました!

歌声集会を行いました!

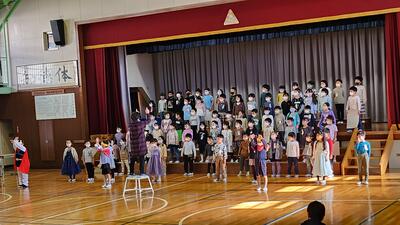

11月8日(火)に、全校歌声集会を実施しました。新型コロナウイルス感染症対策のため昨年、一昨年と実施できませんでしたが、今回3年ぶりに開催することができました。今日のこの日まで、6年生は9月から、他学年は10月から毎日一生懸命練習に励んできました。今回はその練習の成果を十分に発揮し、素敵な歌声を響かせていました。

また、合計1時間余りの発表でしたが、子どもたちは他学年の発表も真剣に聴き、鑑賞の態度もとてもよかったです。各学年の発表後に子どもたちへ次のように感想を伝えました。(発表順)

〇3年生

「にじ」…トップバッターとして緊張していると言っていましたが、堂々と発表しました。手話が揃っていてとてもよかったです。

「花束をあなたに」…とても元気がよく明るくて、この歌を歌いながら花束をもらったらとても嬉しいなと思いました。

〇5年生

「夢の世界を」…柔らかくて穏やかな曲という紹介通りに歌い上げました。歌詞が今の季節にピッタリで、出かけたくなる歌でした。

「翼をください」…澄んだ歌声がとても美しかったです。「どうして翼がほしいのか」「どうして大空を飛びたいのか」という内容も是非調べてみてください。

〇2年生

「とんぼのめがね」…青い空やおてんとさま、夕やけ雲など秋の景色が目に浮かぶようでした。(子どもたちが頭に着けていた)青・黄・赤の眼鏡がとてもカラフルでよく似合っていました。

「うちゅうじんにあえたら」…元気いっぱいでリズムが軽やかな曲で心が弾みました。本当にうちゅうじんに会えそうなワクワク感が伝わってきました。

〇1年生

「アイスクリームのうた」…かわいい歌声で、アイスクリームを食べたくなりました。前で踊っていた子たちの踊りもとても上手でした。

「勇気100%」…勇気100%よりも、元気いっぱい100%以上の歌声でした。もちろん勇気もたくさんもらいましたよ!

〇4年生

「ありがとうの花」…「ありがとう」と感謝の気持ちが歌からよく伝わってきました。

「いのちのオーケストラ」…体でリズムをとる、弾むように歌うなど、躍動感がありました。「裏声」がとてもきれいでよく合っていました。1年生もリズムに乗りながら一緒に指揮をしていましたね。

〇6年生

「大空賛歌」…さすが6年生!圧巻の歌声、ハーモニーと豊かな表現力で感動しました。跳ねるようなリズムで元気のよい歌声でした。

「COSMOS」…「宇宙ってこんな感じかな?」と歌声からイメージが次々と湧いてくるような曲でした。ゆったりとした曲調でしたが、歌声とハーモニーがとにかくきれいでした。

感想の最後には子どもたちにこう伝えました。

「ここにいるみんなが歌ったけど、全員揃って歌ったことはまだありません。マスクをつけないで全校合唱できる日が早く来ますように!」

先日11月5日(土)には校内の歌声集会に先駆けて、保護者の方々に向けての歌声集会を開催しました。参観された方からは、子どもたちの発表や頑張りに対してたくさんのお褒めの言葉をいただきました。

また、今回参観していただくにあたり保護者の方々には検温や消毒等のご協力をお願いしましたが、皆さんのご理解ご協力のおかげでスムーズに入退場や入れ替えを行うことができました。本当にありがとうございました!

これからも子どもたちの発表の場をたくさん作っていきます!

3年生消防署見学

11月2日(水)に、3年生は我孫子消防本部・西消防署見学に出かけました。社会科の「火事からくらしを守る」学習の一環として、消防署見学を通して働く人の様子や器具、消防自動車について学ぶことが目的です。

消防署に着くと署員の皆さんが出迎えてくださいました。説明を聞いた後、クラスごとに分かれて車両見学と庁舎見学を行いました。

車両見学では、ポンプ車、化学車、はしご車、救急車を見せていただきました。ポンプ車は消火活動の中心となる車両で、ポンプがついており、ホースをつなげて放水活動をすることができます。多くの消防本部に配置されており、消防車として広く知られている車両です。

化学車は、通常の放水で消火が難しい自動車の火災や、燃料などを取り扱う施設での火災に出動して、化学消火薬剤を使って活動を行う車両です。「泡で消化するんだよ」と説明をしてくださいました。

救急車は、急病人や怪我人などの傷病者を素早く病院へ送り届けるための車両です。内部を見学させてもらうとそこには装備がたくさん!「病気やけがの人をいち早く助けたい」という思いが救急車の中のたくさんの装備や備品からも伺えます。その救急車ですが、子どもたちの見学中に偶然指令が届き、緊急出動していきました。

庁舎見学では、消防署内を案内していただきました。いつ火事や事故が起きてもすぐ出動できるよう、仮眠室があることや、防護服など出動に必要な装備がきれいに整頓されている様子などを見て学びました。

そしてその防護服を実際に着させてもらいました!20㎏ほどの装備を身にまとい、子どもたちからは「重すぎる!」「これで動けるのかな?」「これを着て火を消すなんて消防士さんたちはすごい!」などの感想が出ました。

そして、車両と庁舎両方の見学後に、放水訓練を見せていただきました。ポンプ車にホースをつなぎ、素早く放水の準備をします。取っ手から放たれる水圧力のすごさと言ったら!しっかり構えていないとすぐにホースが暴れてしまいます。ここでも子どもたちは消防士さんたちの力強さを実感していました。

今日の見学を通して子どもたちは多くのことを学びました。「私たちのために日々頑張ってくれている人たちのおかげで、安心安全に暮らせるんだね」と人々のためになる仕事の大切さと大変さにも気づきました。今後、「人のためになる」仕事として他にどんな仕事があるのかを探っていきます。快く見学にご協力くださった消防署の皆さん、ありがとうございました!