校長室から発信

聴衆を魅了した市内音楽発表会

10月4日(木)、柏市民文化会館で市内音楽発表会が行われ、本校からは吹奏楽部と特設合唱団が学校代表として出演しました。

ちょっと話はずれるのですが、先日、本校の吹奏楽部3年生の生徒が、国際交流協会主催の英語スピーチ大会で大変に優秀な賞(スピーチの内容については、和訳したものを一番最後に掲載しました)をもらうことができました。そのスピーチは「音楽の力」という主題であったのですが、当日、それを聴いていた教育長から、この日の開会式の中で生徒本人の名前を紹介しながらお褒めの言葉をいただきました。

という幸先のよいスタートを切った後、プログラム2番で特設合唱団が演奏しました。順番が早かったこともあってやや緊張気味の生徒たちでしたが、代表生徒のしっかりとした曲紹介に続いて、自分たちのステージを楽しみながら精一杯の声を出し、とてもよい表情で演奏を終えることができました。他校に比べて人数が少ない分、全体の声量はやや劣りますが、聴いている者にそのハンデを感じさせない見事な発表であったと思っています。

続いて午後からは吹奏楽部の演奏でした。こちらも代表生徒の素晴らしい曲紹介(多くの先生方から称賛の声をいだきました)に続いて堂々とした演奏で会場を魅了しました。こちらも人数の少なさを補っても余りある気持ちの入った演奏で、曲のテーマが楽曲に乗り移って聴衆のもとに届いたようにも感じられました。ちなみに吹奏楽部は、この2日後には市民祭りに招かれて、我孫子駅南口で地域のみなさんの前で演奏します。

両団体ともに、帰校してからすぐ、代表生徒が報告に校長室を訪れましたが、とても晴れ晴れとした表情で自分たちの演奏を振り返るとともに、次の発表に向けての決意をしっかりと述べてくれました。実は、その数分前、ある教育委員の先生が「布佐中のスピーチと演奏にすごく感銘した」という電話をご丁寧にかけてくださり、生徒たちにもその話を伝え、私からも褒めると同時に労をねぎらいました。

両団体ともに、この後も地域で、小学校で、学校で、多くのステージを務めることになっています。きっと聴きに来てくださったみなさんに飛び切りの笑顔と元気をプレゼントしてくれると思いますので、どうぞ会場まで足を運んでいただければ幸いです。

◎文中に書いた英語スピーチコンテストの和訳原稿

H30国際交流スピーチ大会日本語原稿.pdf

※市内音楽発表会の様子(写真)については「生徒の活動」の

ページにアップします。

社会を学ぶ!ハローワークを経た就職体験学習

19日(水)~21日(金)、2年生の就職体験学習を実施しました。布佐地域を中心として、全部で27の公的機関や事業所様に生徒を受け入れていただきました。お忙しい中、生徒のためにご指導・ご協力をいただいたことに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

期間中、私もいくつかの職場を訪問して生徒の様子を見せてもらいましたが、どこに行っても、業務に支障が…などと言われることは一言もなく、「逆に助かっています」「挨拶がしっかりできて意欲もありますね」といったお褒めの言葉をいただきました。本校のことをよく知っている事業所様からは「布佐中できめ細かく指導しているハローワーク方式の成果ですね」という声も聞くことができました。求人広告の作成等、事業所様に多大なるご協力をいただき、指導にも時間と手間はかかり(エントリーシートのチェックや所長面接等)ますが、「布佐中が継続して取り組んでいるキャリア教育の方向性が間違っていない」ということを裏付けるありがたい言葉だと思っています。

この3日間の体験を通して生徒たちが学んだり考えたりしたことは、学校の中だけでは決して得ることのできない教育効果をもたらし、生徒たちの成長の糧となって今後に返ってくると信じています。

今後とも布佐中の生徒たちを地域から見守っていただくと同時に、来年度の就職体験も含め、学校への変わらぬご支援とさらなるご協力をお願いして御礼の挨拶に代えさせていただきます。「ありがとうございました」

※就職体験中の生徒の様子は、後日、「生徒の活動」の

ページにアップします。

伝統を継承する!地域の祭りで大活躍の小中学生

今年で5年目となりますが、布佐の祭りに参加して、その盛大さに改めて度肝を抜かれました。このすごい祭り(本校職員は「祭りの世界大会」とも呼んでいます)を3日間連続で、しかも毎年5つの自治会が当番を担って実施するというやり方で布佐の伝統を守り続けている各地区のみなさんの熱い心意気には本当に頭が下がる思いです。

そんな祭りで、初日は雨の中、そして3日目は30°Cを超える暑さの中、小学生が一生懸命に子ども神輿を担いでいる姿がとても微笑ましく、見ていて思わず応援したくなりました。また、中学生にも活躍の場がところどころにあり、式典では巫女さんとして卒業生を含む女子生徒が4名、彼女たちは履きなれない下駄で、雨や猛暑の中、ずっと神輿の後をついて歩いていました。他にも大人の神輿を担いだ男子生徒、地区の山車を懸命に引っ張っていた生徒、子ども神輿の世話役をしていた生徒、そして郷土芸能の生徒たちは、3日間にわたって祭りを盛り上げる大切な役割を果たしていました。

というように、この3日間にわたって、学校では目にすることのできない生徒たちの姿・表情・活躍ぶりを見ることができるのは、私にとっても大きな収穫です。生徒たちの地域貢献を改めて讃えたいと思っています。

笑顔満載!頑張った第72回体育祭

8日(土)、布佐中学校第72回体育祭が大成功のうちに幕を閉じました。生徒たちは競技に、応援に、係活動に全力で取り組み、早朝からフィナーレまで声援を送っていただいた来賓のみなさんや地域の方々、家族、そして我々職員を笑顔にし、感動とともに元気をプレゼントしてくれました。本当に充実した1日であったと思います。

練習期間がたった5日間という強行日程に加え、最初の2、3日は天候も安定しないという悪条件でしたが、生徒たちは本当に精一杯、全力で頑張ることができたと思います。木曜日の予行練習でもまだまだ未完成な競技・種目が多かったのですが、その後の本番に向けた修正練習では驚くほどの集中力を発揮し、かつ臨機応変に、自分で考え、自分で判断しながらしっかりと動いて、本番では見事に素晴らしい体育祭を創り上げることができました。

すべての競技についてのコメントは書けませんが、とにかく生徒たちの一生懸命さが伝わった体育祭でした。全校男子が行った集団行動では、この演技が2年目となる今年、自分たちで布佐中体育祭のさらなる進化を見せるという意気込みに燃え、「何が何でも成功させる」という気持ちが前面に溢れ、気合いと大きな掛け声の中、周囲の人たちの感動を誘いました。全校女子のダンスは練習のときよりもはるかに素晴らしい出来でした。ダンス自体のレベルも上がっていましたが、何よりも、今までにないほどの長い演技時間中いっぱい、一人ひとりの生徒が輝くような笑顔で、全力で楽しみながら踊っている様子が伝わってきました。演技終了後、朝礼台の前にカメラを持って集まった人の笑顔が、ダンスの大成功を象徴していたように思います。そして各色の応援、応援団中心に、よくここまで全校生徒の心を掴んでまとめあげることができたと感心しています。閉会式の結果発表では競技優勝赤組・応援賞青組ということで、それぞれの賞に歓喜の声と感動の涙があり、終了後には両方の組ともに達成感一杯の満足気な表情が印象的でした。

そして、地域の方々やPTAを始めとした保護者のみなさんのご協力があってこそ、この体育祭の大成功があるということを改めて実感しています。グラウンドには自治会等からお借りしたテントがいくつも並び、積極的にお手伝いただいた多くのみなさんのおかげで、準備も片付けも「あっ」という間に終えることができました。本当にありがたく感謝してもしきれない思いです。また、当日を含めて6日間、マイクを通しての大きな声や大音量の音楽でご迷惑をおかけした学校近隣のみなさんにお詫びするとともに、温かいご理解とご協力に対して改めて御礼申し上げます。

この体育祭で学んだことを糧に、生徒のさらなる成長を期して、我々教職員も今後の教育活動に精一杯取り組んでいきたいと決意を新たにしています。今後とも学校へのご協力・ご支援をお願いして体育祭の報告とさせていただきます。

※体育祭の写真は、「生徒の活動」のページにアップ

してあります。

地域から…ぞうきん寄贈

5日(水)、いつも地域の公園などでボランティア清掃をしてくださっている平和台自治会悠悠クラブから2名の方が学校にお見えになり、生徒たちに使ってもらいたいということで、一昨々年、一昨年、昨年に引き続き、4年連続でクラブで作ったぞうきん、かなりの枚数を寄贈していただきました。これまでにいただいたぞうきんは大掃除や環境整備などに大変に役立っており、それ以外でも昨年度は台風(豪雨)の襲来時の雨漏り防止に使用したり、実際にあった多目的ホールでのひどい雨漏りの片付けにありがたく使うことができました。今回も大切、かつ有意義に使わせていただき、学校を今よりもっときれいに気持ちよく生活できるようにしていきたいと思っています。本当にありがとうございました。

保護者との連携!体育祭を前に除草作業

8/25日(土)、PTA主催の除草作業に全部で30名前後の保護者の方にご参加いただき、生徒も3年生の川村さん、2年生の篠原君が手伝ってくれました。体育祭を目前にして雑草伸び放題のグラウンドや校舎周りを前に、途方にくれていた学校ですので 本当に助かりました。もちろん、この時間だけで終わるはずもなく、残りは我々教職員で作業する予定ですが、何よりも学校と保護者が手を携え、子ども達の体育祭の成功に向けて協働したことに意義があると思っています。参加・ご協力いただいた保護者のみなさん、本当にありがとうございました。

甦る図書室!図書ボランティアさんに感謝

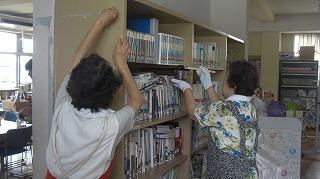

8月20日(火)・21日(水)と図書ボランティアのみなさんのご尽力で、図書室がみちがえるほどきれいになりました。

平素から図書室の清掃や整備、環境作りに汗を流していただいている図書ボランティアのみなさんですが、今回、古くなった本棚のペンキ塗りと分類表示板の取り替え、そして窓側の本の日焼けを少しでも防ぐためのガラスへのフィルム貼りを2日間かけて行っていただけました。

また、図書ボランティアのみなさんはペンキ塗りに関しては経験がないということで、地域のその道の専門家の方にもお手伝いしてもらっています。

学校の職員だけではとても手が回らない仕事、でも生徒たちにとっては非常に大切なこの環境整美を自発的、そして積極的に行っていただけることに感謝の念が絶えません。

学校からは何の恩返しもできませんが、生徒たちが今より本に親しむ時間をもつこと、我々も授業で図書室の本を積極的に活用していくこと、それらを通して生徒の読解力・学力の向上を図っていくことでボランティアのみなさんの思いに応えることができればと思います。

お忙しい中、本当にありがとうございました。

]

]

また、図書室とは別に、B棟玄関を入った1階の壁も、ボランティアの方の手できれいに塗り替えられました。生徒たちも気持ちよく通行できるようになります。

ありがとうございました。

今年も団長・副団長。広島平和記念式典参加!→我孫子市平和記念式典へ

8月5日(日)の朝7時40分、第72回広島平和記念式典に参加する市内中学校の代表生徒12名がけやきプラザに集合して我孫子駅を出発しました。本校からは2年生の佐藤君(全体の総団長)を先頭に同じく2年生の内平さん(全体の副団長)が自らの意思で立候補して参加しました。

参加に当たっては、それぞれに今回の広島派遣に対する強い思いや学んできたいことについてしっかりと学習し、何人もの希望者の中から見事に厳しい面接等の壁を乗り越え、選抜されて出発の日を迎えることができたという流れがあります。

終戦から72年、記念式典に参加する他にも、戦争について語ってくれる地元の方たちと触れ合いながら平和への思いをしっかりと実感し、12月の報告会はもちろん、帰校後の学校生活や地域での諸活動に活かしていってくれれば…と願っています。

また、生徒たちは帰校してすぐ、11日(土)に手賀沼公園で行われる我孫子市平和記念式典にも参加する予定ですので、その様子も後日アップさせていただきたいと思います。

11日(土)に手賀沼公園で行われた我孫子市平和記念式典に参加しました。二人とも、団長・副団長として立派に自分の役割を果たしました。この後、2学期にも校内の文化活動発表会、市の参加報告会と重責を担います。学校の、そして我孫子市のリーダーとしてますますの活躍を期待しています。

下は我孫子市平和記念式典の様子です。

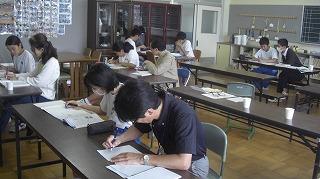

今年も盛況でした。「宿題お助け隊」

8月1日(水)~3日(金)、布佐中学校区小中3校で学校支援地域本部主催の学習会、通称「宿題お助け隊」を実施しました。地域のみなさんの力を借り、今年も大学生や高校生からも多数の協力を得て、トップページにも書きましたが、布佐中会場(布佐中生徒と布佐小児童)だけで延べ70人を超える参加者、ボランティアも30人を超えるみなさんに支援していただきました。これからの子ども達の学力向上と夏休みの有効な過ごし方に少しでも役立っていれば…と考えています。

今年で5回目の実施ですが、年々内容も濃くなり、とても有意義な時間を過ごすことができています。中学生は午前中に部活動を行い、午後、短い時間でも宿題や学習に集中という生徒も多く見られました。小学生もほぼマンツーマンの状態で勉強を進めていましたので、ちょっとした家庭教師がついているような感じで一生懸命に教わっている姿が印象的でした。

このような活動がさらに次へとつながり、現在でも中学校では定期テスト前の学習会を行ったり、2学期は受験対策の補習も実施したいと考えていますが、これに加えて、現在軌道に乗りつつある地域の「ふさ子ども学習室」が、より盛況となって小学生段階での基礎学力定着と学習習慣の確立が図れれば中学校での学力も…という構想を描いています。

子ども達のために、連日ご協力いただいたボランティアのみなさんに改めて心より感謝いたします。ありがとうございました。

葛南大会終了!

20日(金)に終業式が終わり、猛暑が続く毎日の中、夏休みに突入しました。11日(水)に陸上・駅伝部を皮切りにスタートした葛南大会も25日(水)の卓球部・個人戦が最終日です。地域・保護者のみなさんには、猛暑の中、それぞれの部活動での精一杯の応援、ありがとうございました。

私も全ての部活動の試合を見ることができました。どの部活動も生徒は一生懸命に汗を流し、練習の成果を出そうと必死にプレーしていました。決勝戦まで勝ち上がり、満面の笑みで思い切り試合ができた部があった反面、残念な結果に終わり、涙があふれてとまらなかった3年生も何人もいました。きっとそれまでの苦しかった練習やつらかった日々が頭をよぎったのでしょう。本気を出して全力で取り組んできた者のみに与えられる瞬間だと思います。こういった生徒たちは、この悔しさをバネに、次の進路開拓の目標を必ず成し遂げてくれると信じ応援していきたいと思います。

今回の葛南大会、小規模校が大規模校に挑むわけですから、結果として勝つのが難しいのは当然のことです。ただ、多くの部活動は接戦となり、弱気になって最後に競り負けてしまう、或いは緊張からか、試合開始直後に得点を入れられてしまい、その得点分だけ最後まで追いつけない、といったパターンがあったのは残念でした。

もう2年生主体の新チームとして活動している部の元気な声がグラウンドから、体育館からも聞こえてきます。メンタル的にも強くなって、日々、本当に頑張っているその成果を試合で100%出し切り、また来年、いや次の新人戦で葛南大会のリベンジを果たせるように期待したいと思います。

※各部活動の大会の様子は部活動のページをご覧ください。

1学期終了!

本日、7月20日(金)をもって平成30年度1学期の授業はすべて終了しました。うだるような暑さの中で終業式ということで、風通しをよくしたうえで扇風機をまわす、体操服・ハーフパンツ姿、水筒持参、途中休憩有、時間短縮の工夫等々、熱中症の予防措置をとりながら実施しました。

さて、1学期を振り返ってみると、校外学習を始めとした各学年の取り組み、生徒総会や歌声交歓会といった生徒会・学校行事の数々、学習を中心とした日常の活動、そして部活動と生徒たちは本当によく頑張り、たくさんの成果をあげることができました。これらの活動を通して生徒一人ひとりが得た感動的体験や成就感によって、彼らはまた一回り大きく成長できたのではないかと思います。そして、そんな生徒たちの頑張りによって、地域の中核である布佐中学校も大きく飛躍し、地域・保護者のみなさんの信頼と協力を得ることができました。生徒たちにも感謝しなくてはいけないと思っています。

終業式ではそんな生徒たちの頑張りを讃えるとともに、「ぞうきん」という1篇の詩を題材にして、報いや見返りを求めることなく、みんなを陰で支えてくれている「ぞうきん」のような役割を果たしてくれる人たちのおかげで、何不自由なく生活を送れているという話や「ありがとう」という感謝の言葉の意味について話しをしました。学校でいえば、班・学級・部活動の仲間、先生、そして、無償でボランティアとして様々な教育活動にお手伝いをしてくださっている地域の方々。学校だよりやホームページでも何回となく紹介させていただきましたが、こういった方々の協力なくしては、今の布佐中学校は成り立たないといっても過言ではありません。生徒たちには心からの感謝の気持ちをもって1学期を終えようと話しましたが、私たち職員も全く同じです。まだ夏休みにもボランティアのみなさんの支援を受けて学習会を予定していますが、本当にありがたいことだと思います。

長いようであっという間に終わってしまった1学期。私たち職員もじっくり振り返るとともに、2学期以降の布佐中学校のますますの躍進に向けてじっくりと構想を練りながら準備を進める夏季休業にしたいと思います。そして、これからもいじめ等一切ない、本校のめざす学校像の一つである「先生も生徒も通うことが楽しく、日々を充実した気持ちで過ごせる学校(希望の登校・満足の下校)」、そして「みんなで創る地域の小中一貫・ふさ学園」の実現のために、職員一同力を尽くしていきますので、引き続き学校へのご支援とご協力をよろしくお願いします。

えっ!中学生が小学校登校?

5日(木)、原因不明の突然の停電によりトイレが使用できなくなる心配等から放課後の部活動実施を断念しました。夕方から業者の必死の作業により、取りあえずではあるものの復旧することもでき、翌日からは平常通りの学校生活に戻れると確信して学校を後にしました。

ところが、翌朝学校に到着すると、残念なことに再度の停電騒ぎ。早朝より業者に来てもらって修理をお願いしましたが、原因がなかなか特定できず、前日同様のトイレの心配、そして雨空のために薄暗くなっている教室で授業が成立する状況ではないことなどから、登校した生徒たちをいったん帰宅させ、給食に合わせて再登校という措置をとりました。

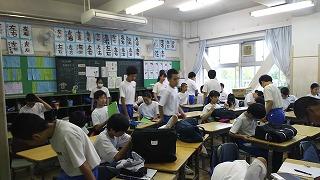

その後、1時間でも授業を…という思いもあり、小学生が短縮日課で下校したこともあって、布佐小学校の校舎を借りて5時間目という運びとなったわけです。6年生の中学校登校は、もう何度も実施をしていますが、その逆はもちろん初めて。生徒たち(特に布佐小出身)は懐かしい校舎に足を踏み入れることがうれしかったのか、少々ハイテンションでしたが、授業の方は各学年ともにしっかりと行っていました。

保護者のみなさまには大変心配をおかけし、地域のみなさんにも中学生の早い下校に疑問をもたれたかと思います。私も長い教員生活の中で初めての出来事でした。そして、何よりも授業、葛南大会を直前に控えた生徒たちには申しわけなかったと思います。8日(日)には復旧できましたが、2度とこのようなことがないことを祈るばかりです。

※小学校をお借りしての授業の様子

合唱創りは仲間作り!1学期歌声交歓会

3日(火)、体育館で1学期の歌声交歓会を実施しました。後に保護者会が控えている関係もあり、多くの保護者のみなさんにも聴いていただくことができました。

1年生から3年生の6クラスが、学年ごとではなくランダムに入り混じって発表をしたのですが、発表はもちろん、選曲にもそれぞれの学級・学年に独自のカラーがあり、お互いに学ぶべきものも多かったようです。

そして、どの学級も一生懸命に練習してきたことに自信をもち、仲間を信頼して素晴らしい演奏ができたと思います。さらに、そんなお互いの学級のよさを認め合ってか、他学級の発表を聴く姿勢や態度も立派でした。交換会がスタートする直前や曲と曲の合間に若干の私語等があったのは残念ですが、一流の音楽祭には一流の演奏家はもちろん、一流の聴衆がいることが条件という話をしながら、秋の合唱祭での課題としました。最後に特設合唱団が今年度初のステージ演奏を披露しましたが、その歌声には全員がさらに真剣な面持ちで聴き入るほどの素晴らしさでした。学級合唱は、まさに学級の今ある状況・人間関係が如実にあらわれるものであり、誤魔化しは一切ききません。保護者・地域のみなさんには、各学級の歌声から今の布佐中の状況や落ち着いている様子を感じ取っていただけたのではないかと思っています。

生徒たちには、現状に満足することなく他学級の演奏から学んだことを糧に、11月 21日(木)の合唱祭に向けて、学級の絆をもっと深めながら、さらに高いレベルでの合唱を創り上げていってほしいと願っています。

※発表の様子は後日、「生徒の活動」のページにアップし

ます。

今年も大助かり!地域による家庭科実習支援

6月20日(水)から7月11日(水)にかけて家庭科の被服実習で地域のみなさんの支援を受けながら2年生は弁当袋(巾着製作)、3年生がネームバンド(保育実習用)の制作をしています。昨年度も実施していますが、今年もそれ以上にたくさんの地域ボランティアのみなさんにお手伝いをいただき、全部で4クラス16時間に延べだと80人前後の方たちにご協力いただく予定です。

このスタイルで授業を展開すると、担当教師も含めてミシン1台、グループ1班に指導者が1人ずつ配置できますので、きめの細かい指導が行き届き、短い時間の中、ほとんどの生徒が作品を完成させることが可能となります。また、地域のみなさんも経験を積んで生徒への指導がとてもスムーズですので、家庭科の苦手な生徒など、せっかく購入した教材を終わらせることができなくて途中で捨ててしまうという話を(他校では耳にしますが)、本校生徒からは聞いたことがなく、また、安全面でも大変なメリットがあります。

そのような状況ですので、本来、学校からお礼を申し上げるべきところを、逆に温かくうれしい言葉をたくさん頂戴しています。「子ども達と接して、楽しい時間を過ごせて本当にうれしいです」「子ども達からいっぱい元気をもらいました」「顔を覚えてくれた子ども達が、で行き会うと挨拶をしてくれます」等々。地域の教育力低下が叫ばれて久しくなりますが、布佐地区はそんなことはないと改めて感じるとともに、お互いが顔の見える関係を築くことが学校の大切な役割であると、この取り組みを通して強く思います。「みんなで創る地域の小中一貫・ふさ学園」に向けて今後ともよろしくお願い致します。

※この授業の様子(写真)は生徒の活動にアップします。

地域支援による定期テスト前学習会

今回は日程の関係で17日(日)の9:00~の1回のみということで、生徒の参加が懸念されましたが、蓋を開けてみると、逆に少人数であるが故に大変有意義な時間を過ごすことができたように思います。

昨年度も定期テスト対策として同様の学習会を行っていますが、地域のみなさんや何度目かとなる高校生は、生徒への指導経験を積んだこともあってか、とても和やかに充実した学習の時間を過ごしていました。

中学校は部活動もあり時間的に厳しい面がありますが、地域で始まった「ふさ子ども学習室(無料塾)」を始め、このような補習体制がテスト前だけに限らず、日常的にも展開できるような方法はないだろうかと思案しています。それによって、昨今、マスコミ等で報道されているような教育格差の解消に一石を投じ布佐中生の学力を向上させたいと願っています。

御協力いただいている地域のみなさま・高校生には本当に感謝!感謝!です。

感動的体験!林間学校

7日(木)~9日(土)、2年生の林間学校を実施しました。福島県裏磐梯を中心に、自分たちが総合学習で学んできた自然について検証することや、現地の方たちとの触れ合いを通して、学校では決して得ることのできない貴重な学びを手にするための旅です。

初日、現地は晴天で気温も高くて絶好の野外活動日よりでした。そんな恵まれた環境の 中、現地ネイチャーガイドさんたちの案内によって素晴らしい自然観察体験ができました。すべてのコースでガイドさんの説明を一言一句漏らさずに聴こうとしている生徒たちの真剣な表情が見られ、ガイドのみなさんからもお褒めの言葉をいただきました。昨年は雨で中止となった銅沼コースでは、1月に本校を訪れ、学習への入門ガイダンスとして火山についてレクチャーしてくださった佐藤公先生のわかりやすく楽しいお話しに、生徒たちは時間が経つのをすっかり忘れて聴き入っていたようです。

宿舎についてからは疲れを感じさせない各学級・各班の見事な協力態勢を見ることができ、その後の入浴やリーダー会でも生徒たちは臨機応変に動いて、計画通りに無事1日目を終了しました。

反省会では様々な課題や問題点が発言されましたが、私からは「集団でただ山歩きしているだけの学校もある中で、君たちの林間はしっかりとした目的をもったレベルの高いものだ。レベルが高ければ当然課題も多くある。初日よりも2日目、2日目よりも3日目にどんどんよくなっていく林間にしよう」という話をしました。

2日目は前日とは違ったメンバー・コースでの学習です。生徒たちはコースを回りながらガイドさんに積極的に質問したり、自分たちが学習したこと以外の新しい発見をしようと真剣な眼差しで山歩きをしました。ガイドさんから教えてもらった植物を自分でも見つけたり、不思議な虫を見つけてガイドさんに報告するなど、昨日以上に自然観察を楽しんで感動的な体験をすることができました。

2日目の夜はキャンプファイヤーでしたか、担当生徒の見事な企画・運営で、学級対抗レクやフォークダンスなど、本当に学級・学年が団結して最高の時間を過ごし、一生の思い出をつくることができたようです。

3日目は班ごとに喜多方市の農家にお世話になり、農業体験をしながら現地の方と触れ合いました。今まで経験したことのない作業に戸惑っている様子もありましたが、農家の方たちに丁寧に教えていただき、楽しそうに仕事に励んでいました。雨で作業が最後までできなかったところもあったのは残念でしたが、たくさんの笑顔が見られた3日目だったと思います。それぞれの農家で収穫した新鮮な野菜は、お昼ご飯のおかずとしても出され、なかなか味わうことのできないとれたてのみずみずしい野菜や現地の特産物などに舌鼓をうっていました。

帰りのバス内では、実行委員やリーダーからしっかりとこの林間学校の成果と課題が述べられました。学年集団のよさや具体的に一人ひとりが頑張っていたことについても話があり、この3日間を通して大きく成長した姿が感じられました。このように林間学校の目標を達成し、成功を収めた2年生の生徒たち、この後、この経験を糧にした学校生活での活躍や次の修学旅行に向けての頑張りを楽しみに、また期待して見守っていきたいと思います。

※現地で速報としてアップした写真以外の生徒たちの様子(写真)は、後日「生徒の活動」のページに掲載しますので、そちらもご覧ください。

学びの集大成!修学旅行

3年生は2日(土)~4(月)まで奈良・京都方面への修学旅行に行ってきました。この3日間(特に最初の2日間)、生徒たちは事前に学習して自らが追求してきた課題を検証する本物の「学びの修学旅行」をしっかりと実践しました。そして、私はこの修学旅行で「学びが人の意識や行動を変える」ということを実感しました。

初日、早朝5時11分の始発電車で布佐駅を出発し、東京駅に向かいました。車中、一般のお客さんに自然に席を譲る生徒たちの姿が見られるなど、素晴らしいスタートを切りました。7時20分の新幹線で一路京都駅に、ここからさっそく検証テーマごとのグループ別行動へとうつります。昨年と違うのは、全生徒が学習のテーマを「日本のまほろば」である大和地方、すなわち飛鳥・斑鳩を始めとした古代史の中心から平城京が置かれた奈良市内に絞ったこと。これが生徒を歴史のロマンへと駆り立て個々の学習を深める大きな要因となったのではないかと思います。そして、それぞれの検証場所で大変にわかりやすく、生徒が学習してきたことを上手に引き出しながら様々なことを教えてくれたボランティアガイドのみなさんや各寺院の関係者のみなさん、何十回と奈良を訪れている私自身も、思わずその話に惹きこまれていました。生徒たちの学びが大きく膨らんだのは、まさにこの方たちの支援があったからに他なりません。1日目の学習を終え、橿原市にあるホテルに戻ってきた生徒たちは「すごく楽しかった」「いい1日だった」と、こちらから聞こうとする前に笑顔で報告をしてくれました。そして、我孫子にいたら電車では東京に行くことさえ迷いそうな子ども達が、遠く離れた方向さえわからない初めての地で、時間通りに、怪我やトラブル等もなく自分たちの力で行動できたこと、自分たちが真剣に学んだことを一生懸命に確かめようとする気持ちが、こんなところにも波及したのだと思います。

2日目も前日とは異なるメンバーで、探究の旅に出かけて行った生徒たちでしたが、さらに充実した面持ちで奈良にあるホテルに時間通りに笑顔で帰ってきました。夜の報告会や職員の反省会では、生徒からも先生方からもたくさんのうれしい報告を聞くことができました。この2日間を終え、生徒たちにとって本当の楽しさとは何か、修学旅行の意義とは何かを彼らの取り組みや活動の様子から改めて教えられたような気がしています。

ここまでは素晴らしい生徒の様子ばかりを書きましたが、実は1日目の夜、学習報告会でせっかくの素晴らしい仲間の発表を聴く姿勢が×で学び合う姿勢に欠けていたり、細かい部分ではあるもののルール違反が見られたりと反省すべきことがいくつかあったのも事実です。そして、それがかえってリーダーたちの「何としてもこの修学旅行を成功させたい」という熱い思いへと転化し、その思いがすべての生徒たちに伝わり、翌日の行動改善、修学旅行の成功へとつながりました。

そして最終日、学年全体で京都・平等院と東山周辺を訪れての行動です。あっという間の短い時間でしたが、お土産に、写真撮影にと、最初の2日間とは違った思い出に残る半日を過ごせたようです。清水寺で全体が集合し、学年みんなで撮った写真は一生の記念品になるのではないでしょうか。

古の都に思いを馳せた3日間、生徒たちは大いに学び、大いに楽しみ、満足感と達成感を胸に、確実に成長した姿で帰ってきました。帰りのバスの中でも「もう終わってしまうのか…」「帰りたくない…」という声も聞こえてきました。これから3年生の生徒たちは、この感動的な成功体験を自信として今後の日常生活に、すべてにおいて「中学校生活最後」となる各行事に、そして個々の進路実現に向けて大きく羽ばたき飛躍するという確信をもてた修学旅行であったことを最後に報告させていただきます。

は、後日「生徒の活動」のページに掲載しますので、そ

ちらもご覧ください。

林間学校終焉

ここまでご覧いただきありがとうございました。

後日、改めてまとめをアップします。

農業体験終了

もうちょっと続けます。