6年生が移動教室に出発しました。雨の中ですが入笠山の湿原も散策できました。これから、夕食のカレー作りにとりかかります!

文字

背景

行間

今日の東寺方小

今日の東寺方小

2月16日5年生スキー教室リポート5

2日目が始まりました。

夜中は雷雨で心配しましたが、快晴です。

絶好のスキー日和です。

眠そうでしたが、朝会と朝食もスムーズに終えました。

次は掃除です。感謝の気持ちで「来た時よりも美しく」を目指して一生懸命掃除しました。

閉所式です。短い時間でしたがお世話になりました。

来年度もよろしくお願いします。

さあ2日目のスキー、スタートです。

5年生スキー教室リポート4

少年自然の家に到着。入所式です。

夕食です。協力して準備します。

お腹一杯食べました。

お土産も買えました。

1日の最後、室長会議です。

明日も早いです。おやすみなさい。

本日はこれで終了です。

5年生スキー教室リポート3

上達してきました。

2月15日5年生スキー教室リポート2

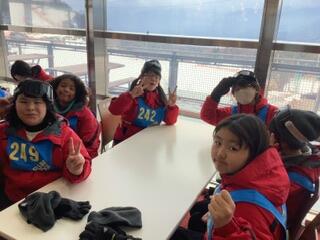

昼食です。

お腹が空いていたようで、おかわりする人がたくさんいました。おいしかったです!

2月15日 5年生スキー教室リポート1

富士見高原スキー場に到着しました。

いよいよレッスンが始まります。

代表の挨拶がとても素晴らしかったです。

カウンタ

2

9

8

0

3

5

9

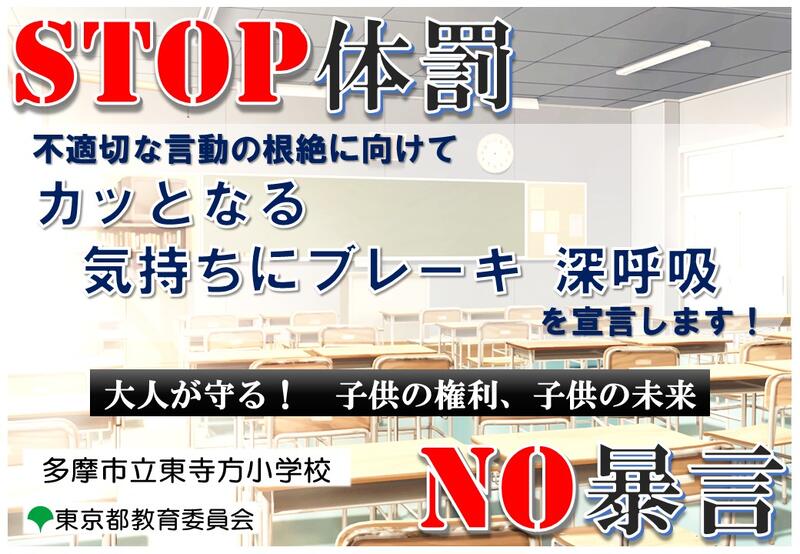

令和4年度 体罰根絶宣言ポスター

東寺方小学校での体罰や不適切な言動の根絶を目指して、教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

QRコード

携帯電話からもご覧になれます。

携帯のバーコードリーダー機能で

読み取ってご覧ください。

携帯のバーコードリーダー機能で

読み取ってご覧ください。

Googleアナリティクス利用について

お知らせ

台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について.pdf

東京都公立学校教員採用ポータルサイト

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/

「困ったときの相談場所」

厚生労働省 「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

「あなたのいばしょ」

https://talkme.jp/

ヨシタケシンスケさんの「かくれが」

https://kakurega.lifelink.or.jp/

暑さ指数