2023年2月の記事一覧

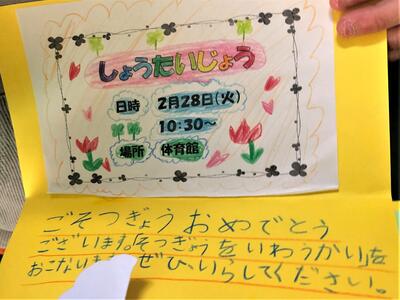

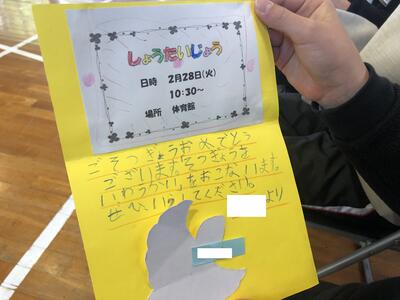

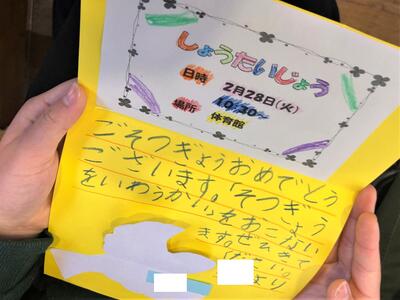

1年生からの招待状

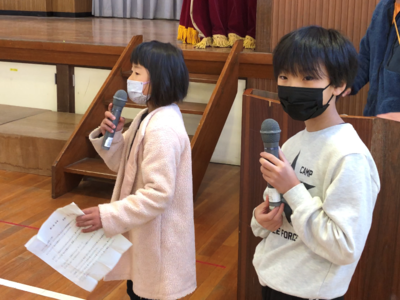

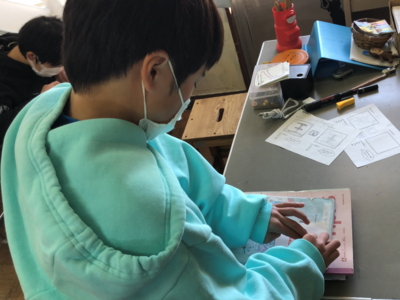

今朝、1時間目が始まる前に、1年生と6年生の児童たちが体育館に集まって、1年生が明日開かれる「卒業を祝う会」の招待状を、この1年間ペアを組んで面倒を見てくれた6年生一人ひとりに手渡しました。何枚かそっと中を見せてもらいましたが、どれも心のこもった素敵な招待状でした。

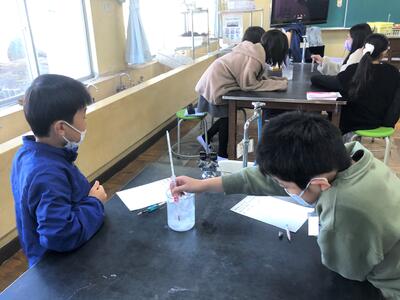

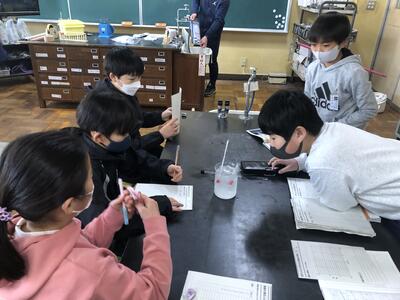

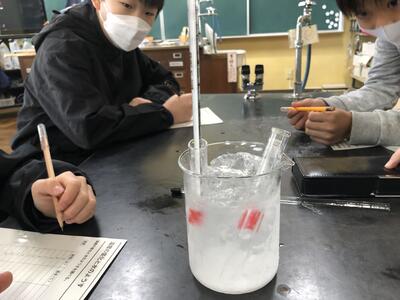

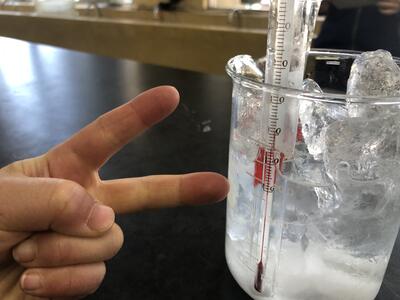

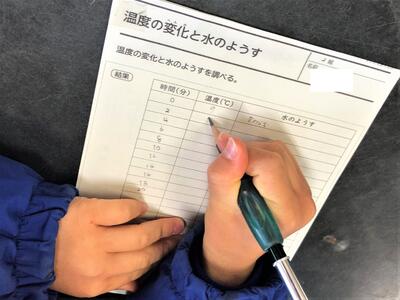

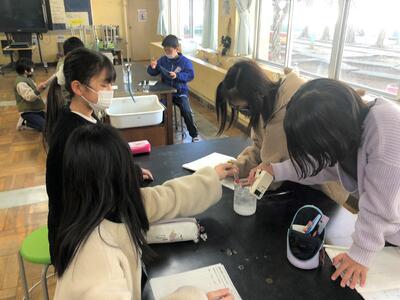

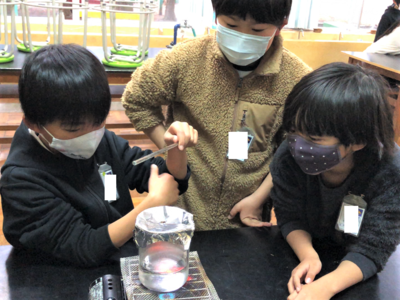

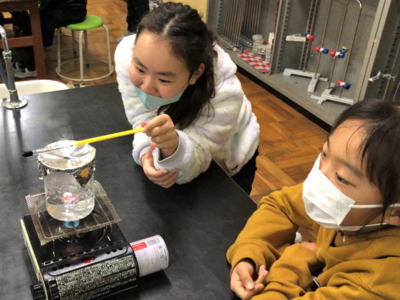

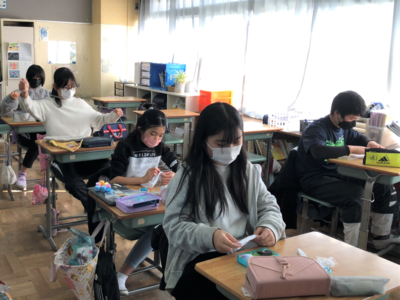

1時間目、理科室で4年生の児童たちが実験を行っていました。氷水に食塩をかけて、その後の水温の変化を観察・記録しています。

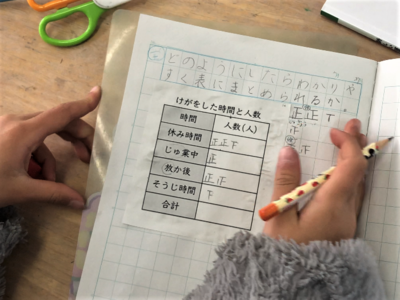

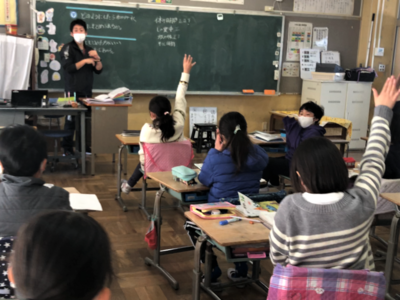

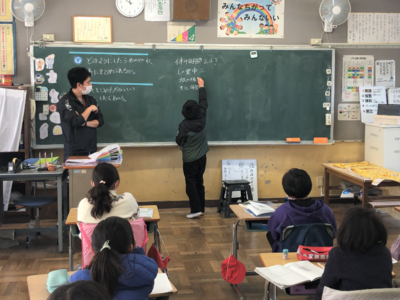

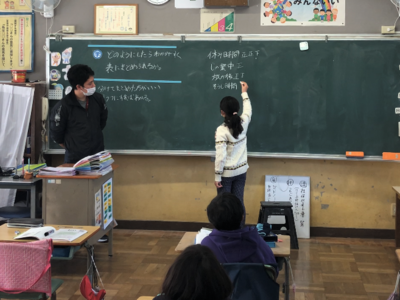

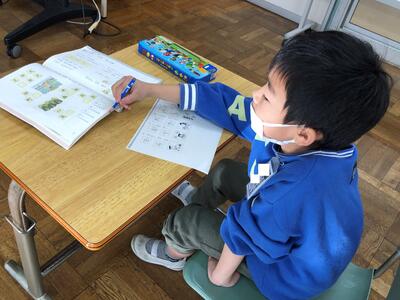

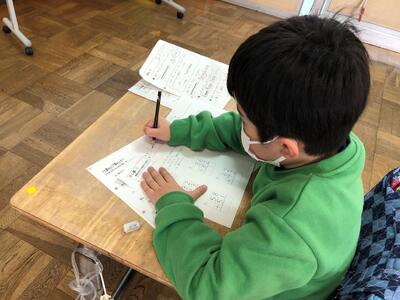

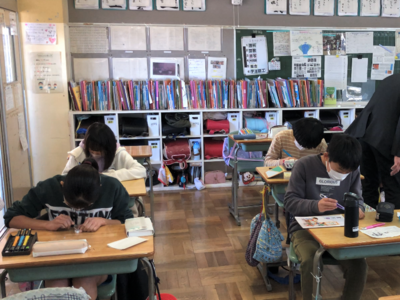

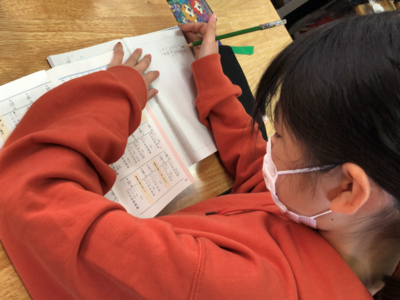

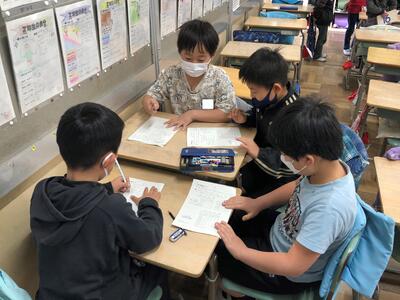

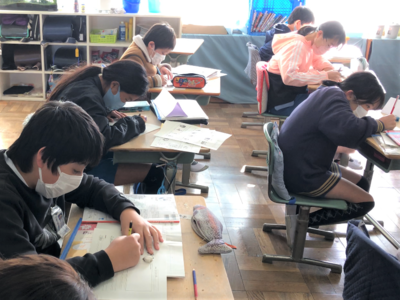

2時間目の3年生の教室です。算数の授業中で、いろいろな数値データをわかりやすく表にしてみる学習をしているようです。

5時間目、今朝1年生から招待状を受け取った6年生が、明日の「祝う会」で他学年にお礼の気持ちを込めて贈る合唱の最後の練習をしていました。

6年生に感謝

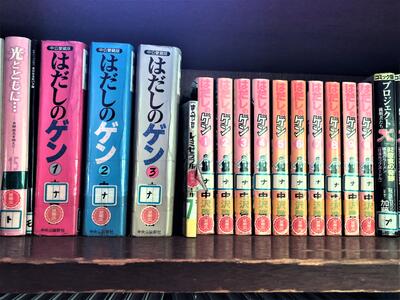

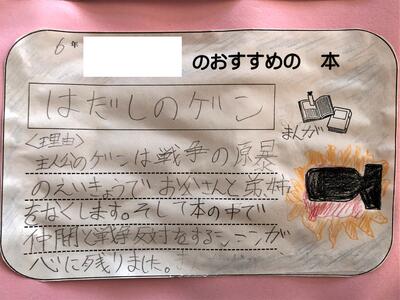

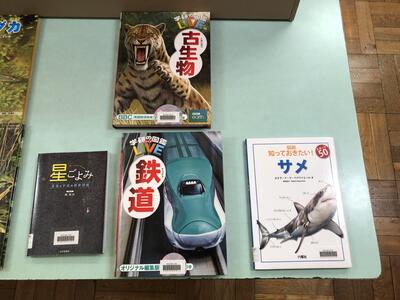

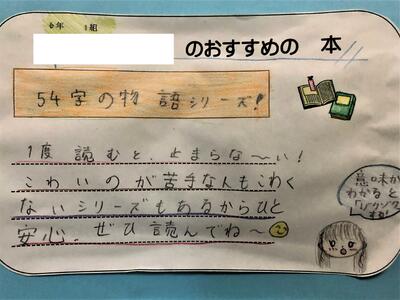

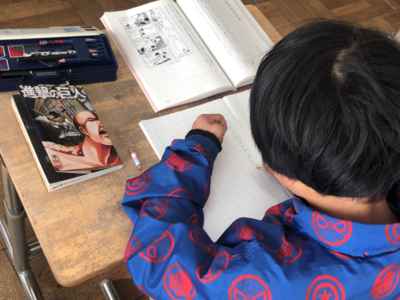

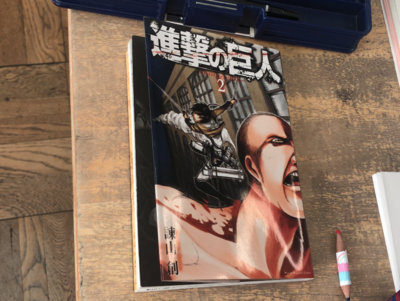

先日、広島市に落とされた原子爆弾による被害を描いた漫画「はだしのゲン」が、小学校の平和教育教材から削除されることになった、というニュースを目にしました。私自身も、小学校の頃から何度も読んだことがある作品であり、映画化されたものも観た記憶があります。本校の図書室にもその「はだしのゲン」が置いてあります。また、先日紹介した「6年生がすすめる一冊」の中にも、この漫画を推薦する児童がいました。昭和から令和にかけて、多くの子どもたちの心の中に、戦争の悲惨さや平和の有難さについて考えるきっかけを作ってくれた作品でもあるので少し寂しい気がします。

その図書室に、2年生が作った「生き物クイズ」というおもしろそうな掲示物が貼ってありました。知らなかったことばかりで勉強になりました。あの堅い亀の甲羅が取れるものだとは知りませんでした(正確には「脱皮」だそうです)。

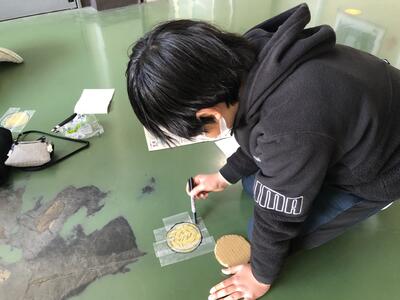

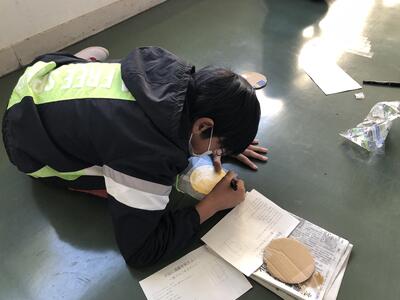

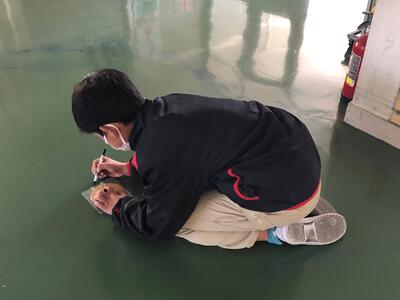

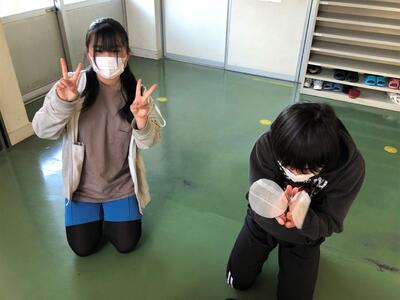

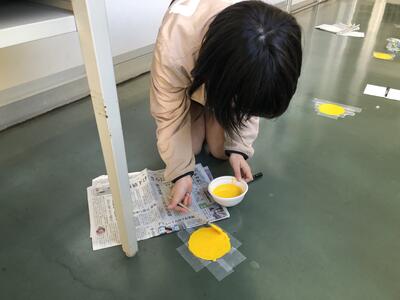

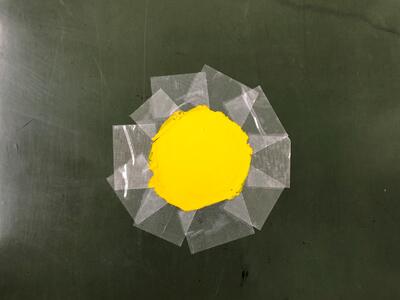

一昨日の5・6時間目、6年生の児童たちが、校舎内廊下や階段のセンターラインの目印となっている黄色の円を一つずつ塗り直してくれました。この日のために、6年生の担任は放課後に自分たちで何度も試し塗りをしながら、児童たちが取り組み易い効率的なやり方を考えてきました。その甲斐もあって、児童たちは段階的な作業を上手に分担しながらテキパキと手を進めていました。その傍らでは、通りがかった他学年の児童たちが「何してるの~?」と言いながら6年生の姿を興味深そうに眺めていました。

そして今朝、登校した6年生の児童たちが、乾いた黄色い円の養生テープを一つずつ剥がす作業をしていました。その姿を見て、他学年の児童たちも教室から箒や塵取りを持ってきて掃き掃除を手伝ってくれました。おかげで廊下や階段がすっかり明るくなったように感じます。そして、登校してきた1・2年生の児童たちが「アンパンマンがいたよ!」「ドラえもんを見つけたよ!」と嬉しそうに話していました。卒業した後も、この黄色いアンパンマンやドラえもんを見る度に、きっと今年の6年生のことを思い出してくれるでしょう。6年生の児童たちに感謝です。

今年度最後の「もみじ交流」&縄跳び大会

今朝は「あいさつ運動」の最終日。最後の担当は6年生の児童たちです。今朝も震えるような寒さでしたが、登校してくる後輩たち一人ひとりに、元気よく「おはようございます!」と声を掛けていました。そのおかげで、多くの児童たちや職員が気分よく1日をスタートさせることができました。

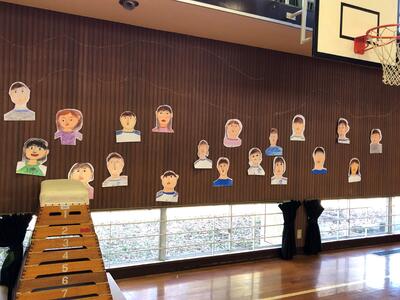

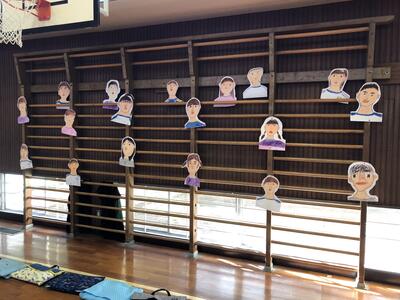

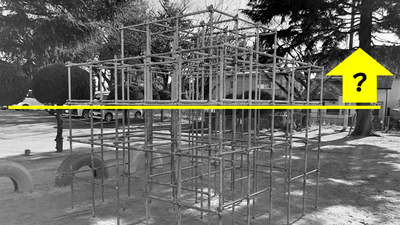

一昨日の5・6時間目、今後の卒業式や入学式に向けて、5年生の児童たちが体育館や1階廊下の壁面に装飾を貼り付けてくれました。苦労して取り付けた様子を写真に撮っておいたのですが、誤ってすべて消去してしまいましたので、出来上がった装飾だけでも紹介したいと思います。

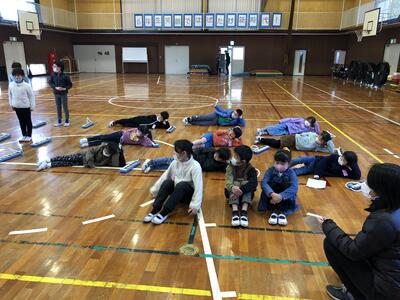

この写真を撮っていたとき(昨日の3時間目)、ちょうど2年生が館内で「卒業を祝う会」の合唱練習をしていました。とても上手で元気な歌声に感心しながら見ていたのですが、それ以上にすばらしかったのは、歌っているときや話を聴くときの姿勢がとても立派だったことです。下の写真からも感じ取れると思いますが、一人ひとりが本気で「がんばるぞ」という気持ちを抱いているからこそ見せられる姿だと思います。「心が姿や態度を作る」ということを2年生の児童たちが改めて気付かせてくれたような気がしました。

今日の業間休みの時間に「縄跳び大会」を開催しました。今日は個人ごとに希望者が参加できる形で、「前跳び」を30秒で何回跳べるかを競います。1年生の児童たちには、いつものように横に6年生が横に付いて跳んだ数をカウントしてあげています。何人かに結果を聞いてみましたが、上級生の中には100回を超えた児童もいました。

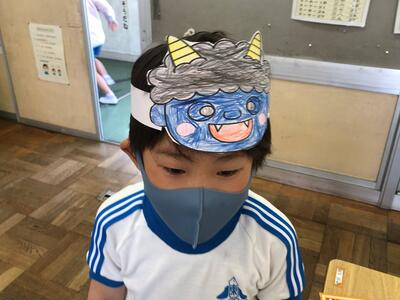

4時間目、なかよし学級の教室から何やら楽しそうな声が聞こえてきたので中を覗いてみると、さまざまな色の小鬼たちが近寄ってきました。聞けば、来月に予定しているなかよし学級のお別れ会で披露する劇の準備をしているのだそうです。

そして、昼休みには今年度最後となる「もみじ交流」を行いました。校庭と体育館で、1年生から6年生までの児童たちが一緒になって楽しく遊びました。各グループとも今日から5年生がリーダーとなって企画・運営を担当することになりました。ここでも6年生から5年生へのバトンの引き継ぎが着々と進んでいます。

今日の校内風景(6年生、他)

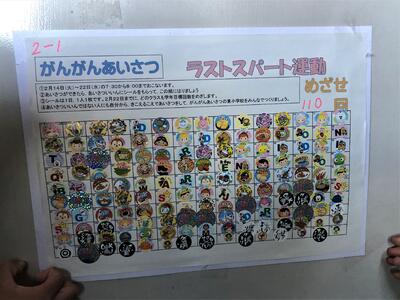

今朝の始業前の様子です。今日は生活委員会の5・6年生が「あいさつ運動」の担当でした。今朝は、天気は良かったですが冷え込みがたいへん厳しくて、外に立っているだけで体が凍えそうでした。校舎内に戻ると、2年生の教室前に児童たちが集まって、挨拶運動で得たシールが100枚に達したことをみんなで喜んでいました。

校庭では、陸上部の部員たちが一生懸命に練習をしています。合間には、タイヤを上手く使って休憩している児童もいます。また、校舎内では、こんなに早い時間から委員会の仕事に取り組んでいる児童たちもいました。

2時間目の様子です。なかよし学級の児童が縄跳びをしながらトラックを走っていました。跳びながら走っているとは思えないほどスピードが出ていて、後から追いかける職員も追いつかないほどでした。

トラックの脇では、6年生の学級が2つのグループに分かれて長縄跳びの練習をしていました。片方のグループは、跳ぶタイミングを全員で上手に揃え、難なく10回以上跳び続けています。

対して、もう一方のグループは、(こちらの方が人数が若干多いせいもあって)1~2回跳ぶのにも苦労している様子です。それでも、諦めることなく何度もチャレンジを続け、しばらくすると縄が回り続ける回数が徐々に増えていきました。

図書室が充実してきました

この土・日曜日は春のような暖かさでした。「三寒四温」の言葉通り季節のせめぎ合いが続いています。この暖かさで桜の木も蕾が一気に膨らみ始めたのではないかと思い、今朝校庭の桜の木を観察してきました。場所にもよりますが、多くの木で膨らみ始めた小さな蕾を見つけることができました。あと一月後には下の写真(昨年の3月に撮影したもの)のように満開の桜を目にすることができると思うと、今からとても楽しみです。

今朝、5年生の児童たちが校舎内外で、ボランティアで清掃活動をしていました。これまでも落ち葉掃きや側溝の掃除など、自主的に取り組んでくれた5年生ですが、今朝は、他学年の教室の窓ガラスなどもきれいに掃除してくれました。

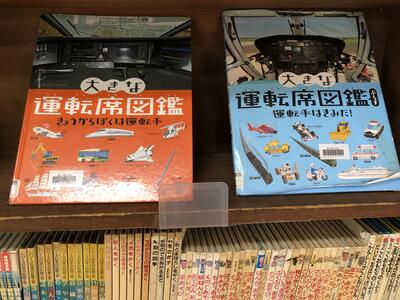

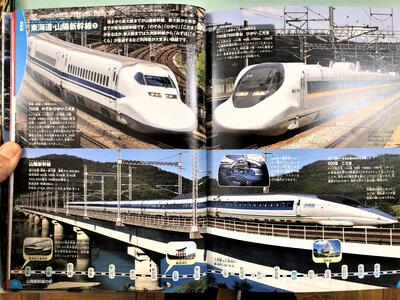

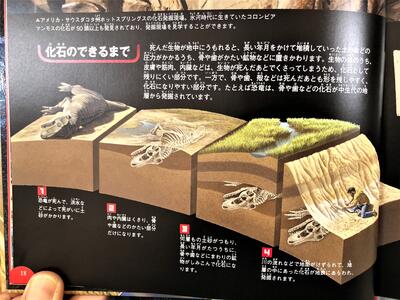

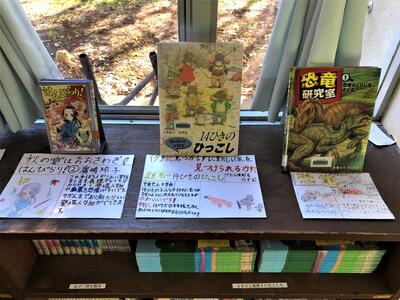

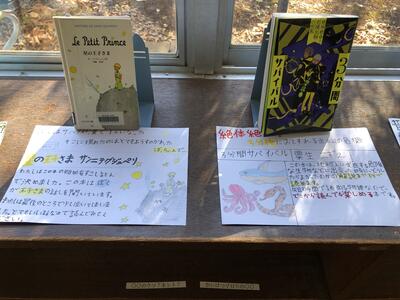

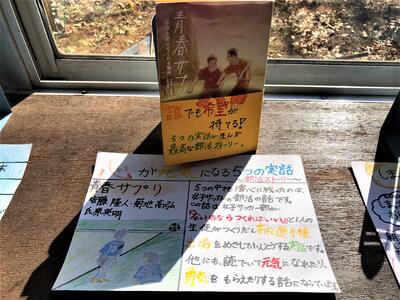

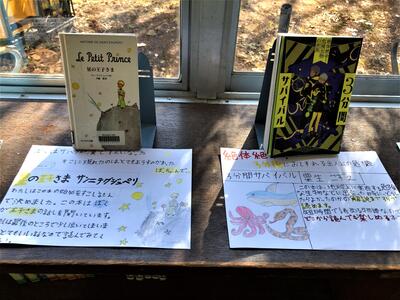

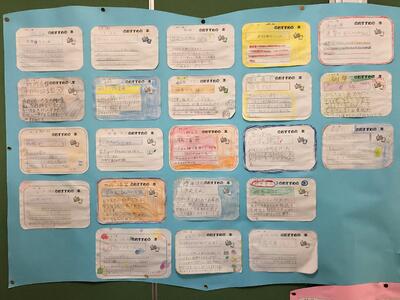

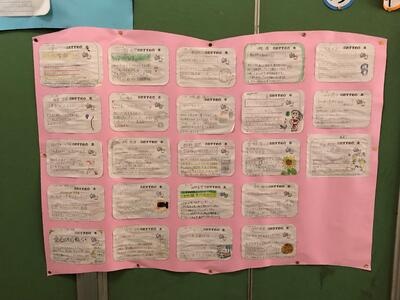

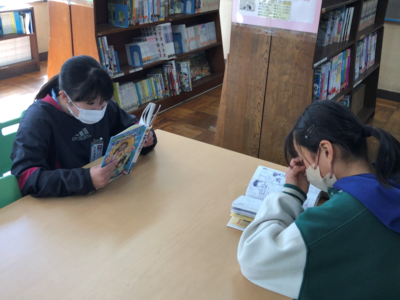

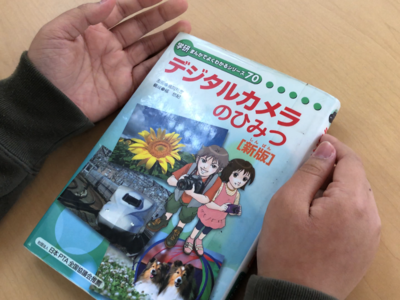

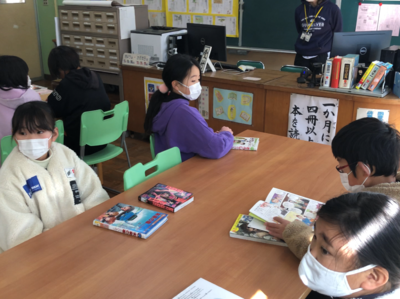

久しぶりの図書室を覗いてみると、新しい本がたくさん並んでいました。本校の図書整理員さんが、児童たちの興味や関心に合った本や図鑑を少しずつ増やしてくれています。また、本の紹介やディスプレイにもさまざまな工夫を凝らし、図書室内の環境整備にも力を注いでくださっています。ゆっくりと本棚を回って、気になった本を手にして眺めているだけで落ち着くことができる、そんな癒しの空間になっています。

また、窓際の棚上には、5年生の児童たちが推薦する書籍と推薦文が展示されています。

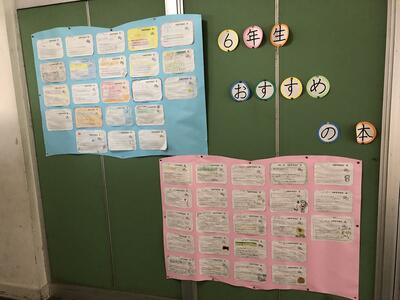

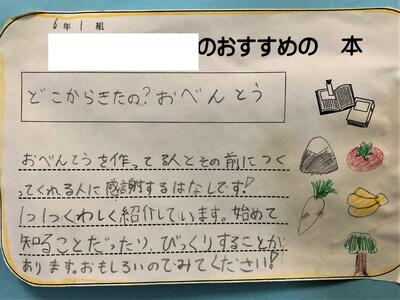

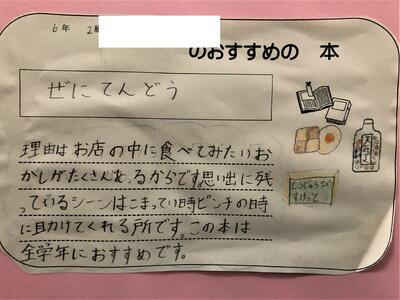

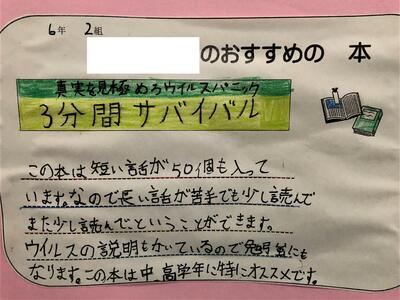

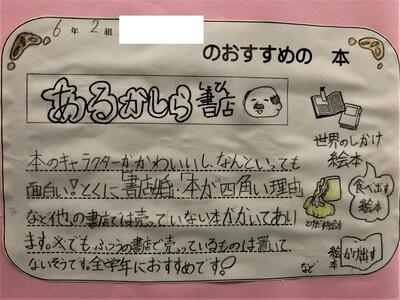

廊下には6年生全員から「おすすめの本」の紹介も掲示してあります。

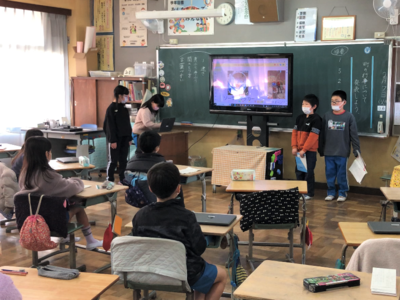

3時間目、3年生が「卒業を祝う会」の練習をしている様子を少しだけ見学してきました。3年生は全員が参加して劇を披露するようです。

校庭では、5年生が長縄の練習をしていました。8の字跳びとは異なり、ご覧のような太くて重い縄を回しますので、回し手がとても大変そうです。

今日の校内風景(なかよし、1・5年生、他)

今朝のあいさつ運動は1・2年生が担当でした。どちらの学年も初めての経験なので、やる気満々の担当児童たちは、集合時間よりもかなり早くから登校していました。今朝は部活動がなく上級生もいつも通りの時間に登校してきましたので、横について見守っていた担任の先生と、5年生の生活委員のお兄さんと一緒に、たくさんの人に元気な挨拶の声とシールを届けることができました。

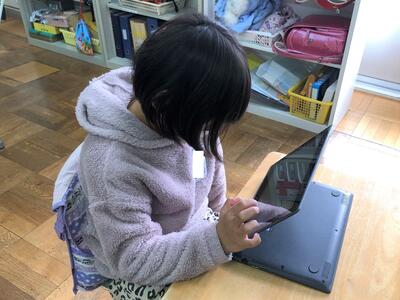

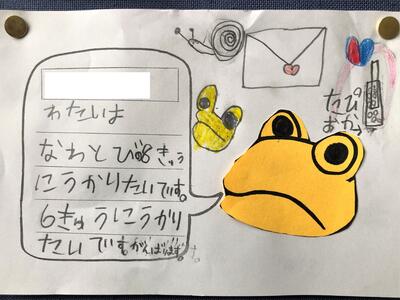

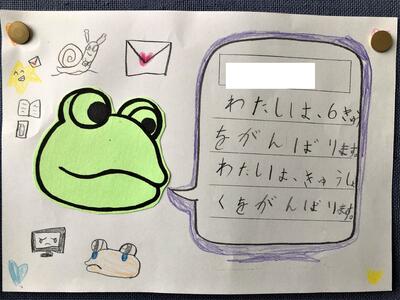

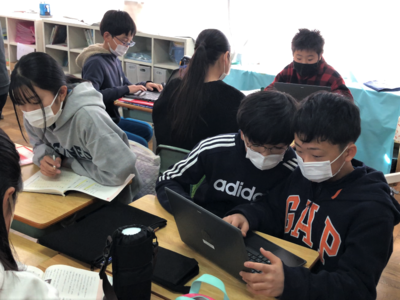

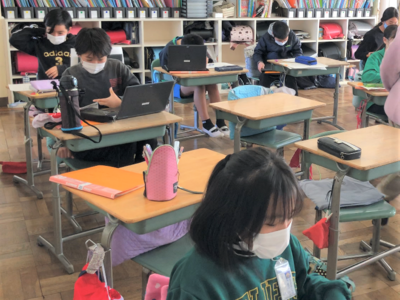

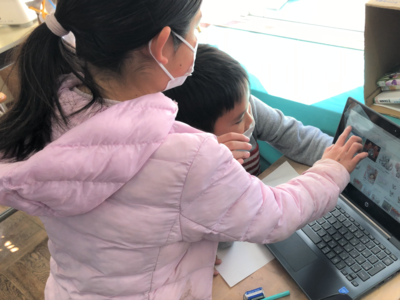

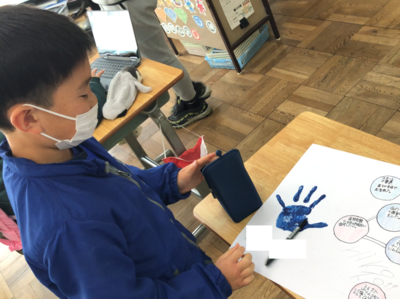

1時間目のなかよし学級各教室の様子です。最初の教室では、児童たちが欠席しているクラスメイトにメールで手紙を書いて送っていました。このような場合、以前は紙に書いた手紙を放課後に届けていたのですが、タブレットPCを使えば、このように一人ずつ直ぐにメッセージを届けることができます。また、休んでいる児童もPCを家に持ち帰っているので、家庭でそれらを受け取って目を通すことができます。

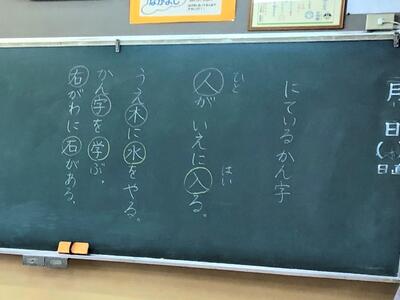

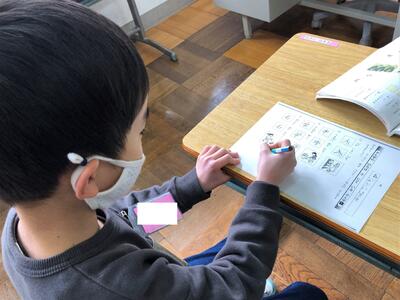

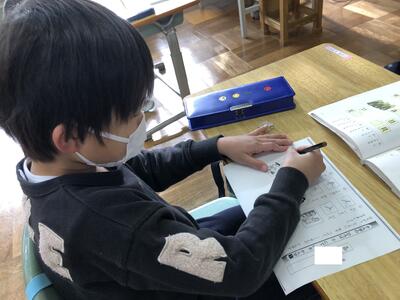

他の教室の様子です。どの児童も、それぞれの課題に一生懸命取り組んでいます。1年生は「似ている漢字」について学習していました。私も側で一緒に聞きながら、「右」という漢字は縦の「ノ」から書き始め、「左」は横の「一」から書き始める、ということを勉強してきました。

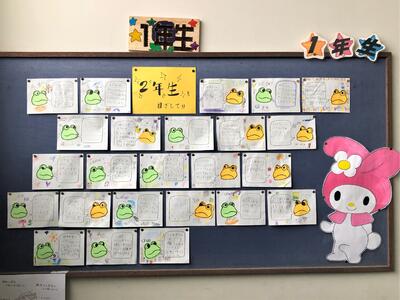

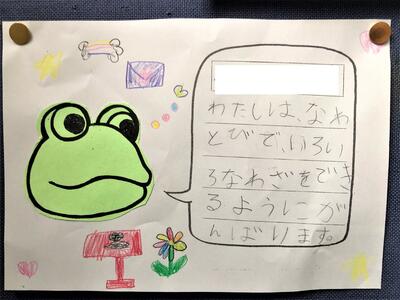

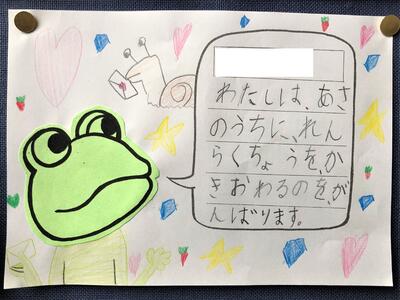

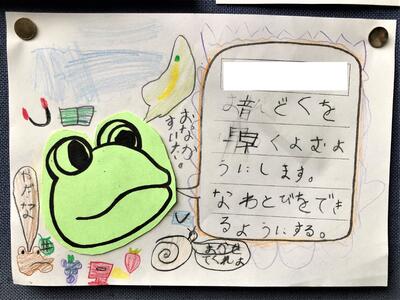

階段の1年生の掲示板が更新されていましたので紹介します。「2年生を目指して」というテーマで、児童たちがさまざまな希望や願いを書いています。いま児童たちの関心がもっとも高い「なわとび」に関する目標が多かったです。

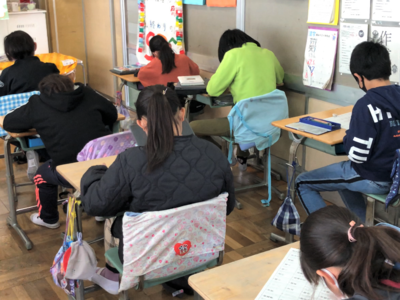

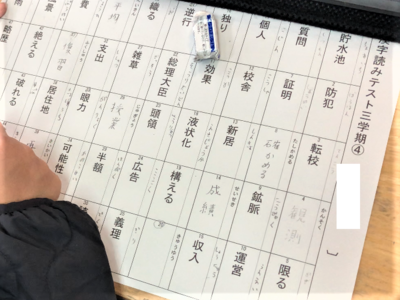

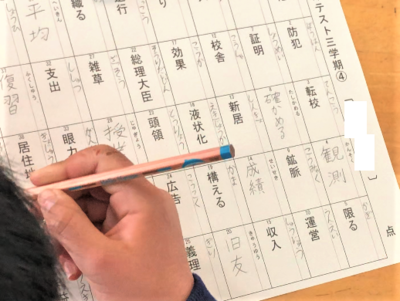

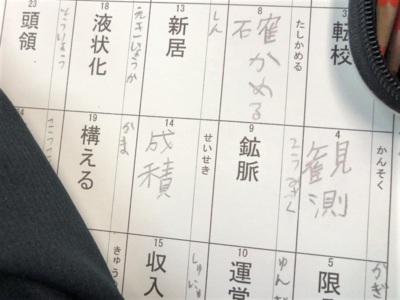

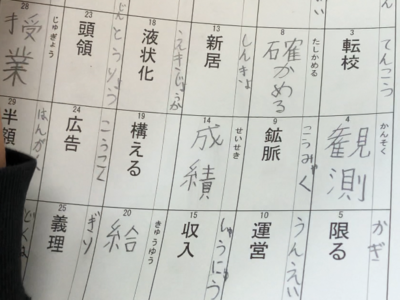

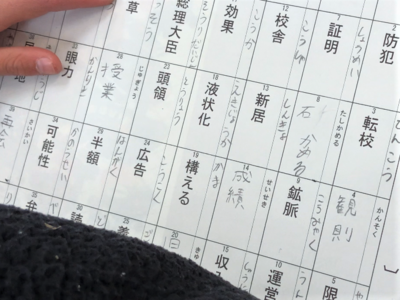

3時間目の5年生の教室です。国語の漢字テストの最中です。児童たちの用紙をそっと覗いてみると、間違いやすい「成績」の「績」、「観測」の「測」、「確かめる」「級友」などの漢字と、読み方では「構える」が難しかったようです。

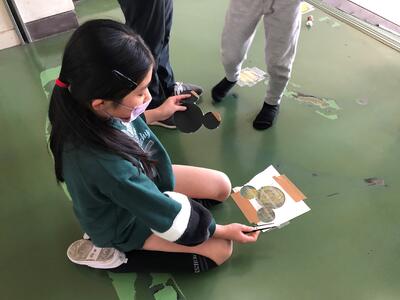

隣の教室は、理科の授業で「生命の誕生」について学習していました。昨日、理科室の前を通りがかった時に、このクラスの担任が、理科準備室の教材棚の中から胎児や誕生直後の赤ちゃんの模型を見つけたのを偶然目にしました。長い間使われていなかったらしくかなり汚れていたので、今日の授業で使うために担任がきれいに磨いたようです。とてもリアルに作られた模型なので児童たちの反応はさまざまでしたが、たとえ模型であってもそこに「生命」を感じたようで、一人ずつ観察するために模型を回すときも、頭の下にそっと手を添えて抱きかかえたり、服のそでを伸ばして優しく受け取ったりしながら大切に扱っていました。

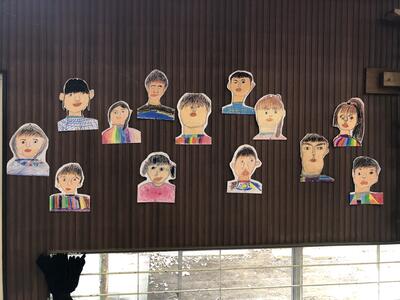

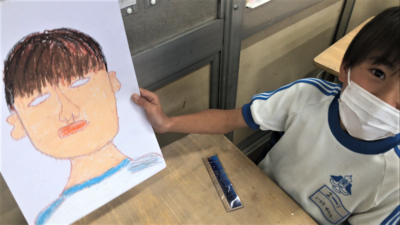

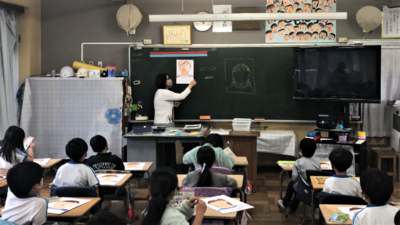

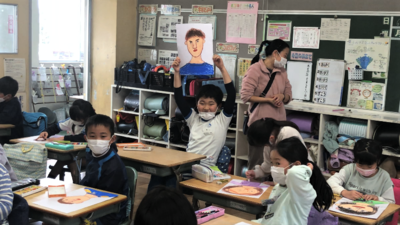

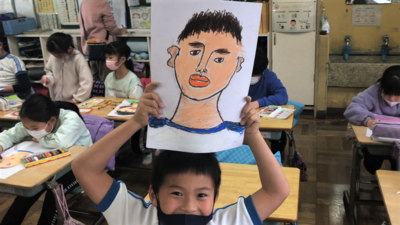

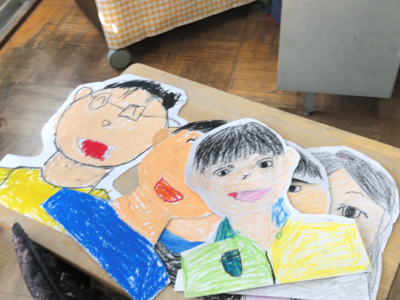

同じ3時間目、体育館では1年生が「卒業を祝う会」の練習をしていました。壁面には、完成した自分たちの自画像も貼り終えました。1年生はクラス全員で劇を披露するようです。今日初めてその一部を見せてもらいましたが、たとえ短いセリフであってもしっかりと6年生の耳に届けるように、大きな声ではっきりと話せるまで何度も何度も練習を繰り返していました。途中の演出にもいろいろな工夫が凝らされていて、この1年間親身になって世話をしてくれた6年生に喜んでもらいたいという気持ちがたっぷり詰まった素敵な発表になっています。

今日の校内風景(2・6年生、他)

今朝の登校時の様子です。今日のあいさつ運動は4年生の担当です。昇降口に向かって歩いてくる児童を見かけると、爽やかな声で元気よく「おはようございま~す!」と声を掛けていました。ここ最近、さまざまな場面で4年生の頑張りや活躍が多く見られるようになってきました。

校庭では、今朝も陸上部の児童たちが寒さにも負けず熱心に練習に励んでいました。どのパートでも6年生が先頭に立って手本を示したり、側で練習の様子を見守ったりしてくれて、4・5年生への引き継ぎが少しずつ進んでいるようです。

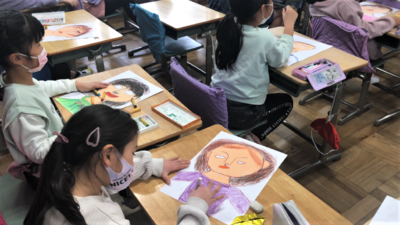

2時間目、体育館で2年生の児童たちが「卒業を祝う会」のリハーサル練習をしていました。壁面には、どの学年よりも早く完成した自分たちの自画像が一番乗りで貼られています。床にきれいに並べられた(クッション代わりの)防災頭巾や、整列時の「気をつけ」の姿勢などから、本番さながらの緊張感を持って練習に取り組んでいるのが伝わってきます。6年生にプレゼントする歌声もたいへん上手で、側で聴いているだけで心がジーンとしました。

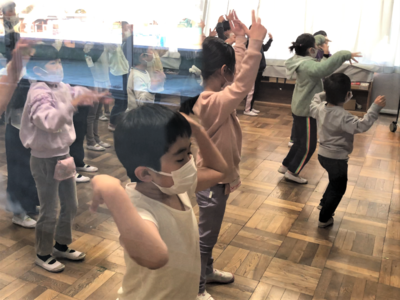

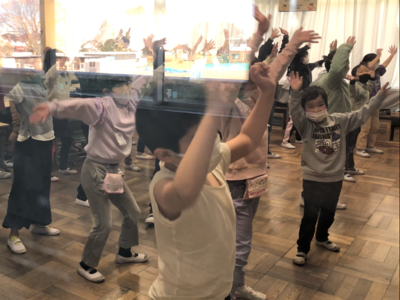

3時間目に、その2年生の教室から元気な歌声が聞こえてきました。2時間目に体育館で歌っていた曲とは異なり、ヒップホップ調の楽しそうな曲です。扉のガラス越しにそっと中を覗いてみると、曲に合わせて激しく踊りながらみんなで楽しそうに歌っています。もしかしたら、これも「卒業を祝う会」で6年生に贈るプレゼントなのかもしれません。

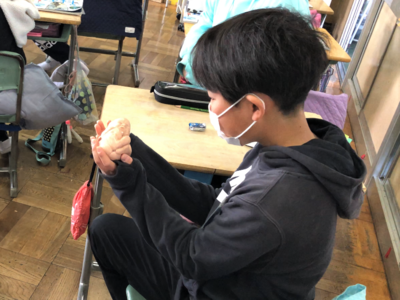

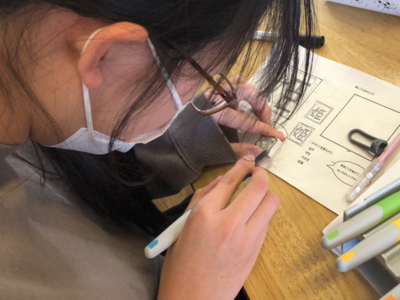

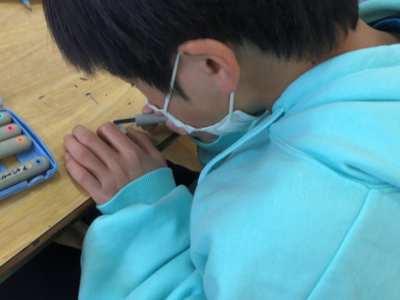

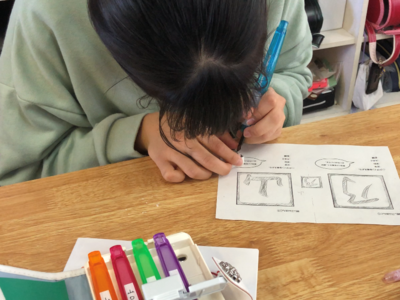

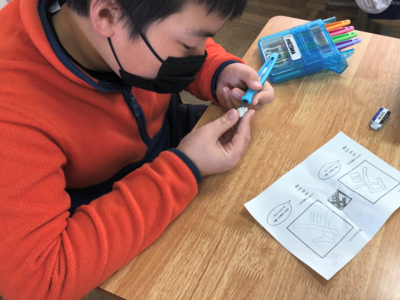

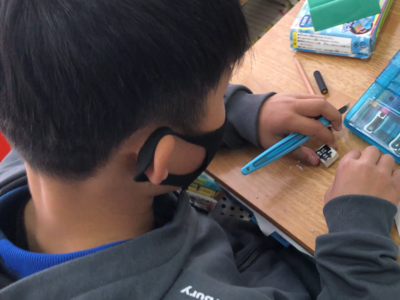

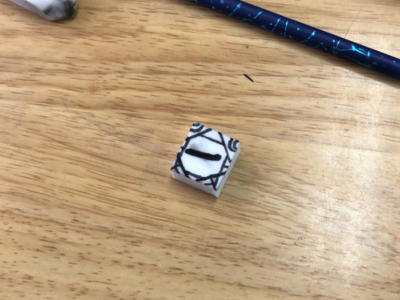

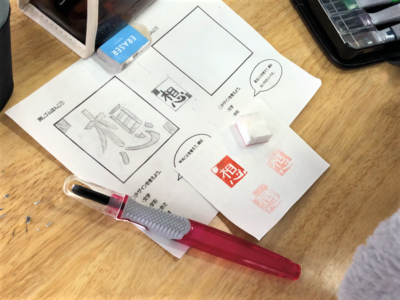

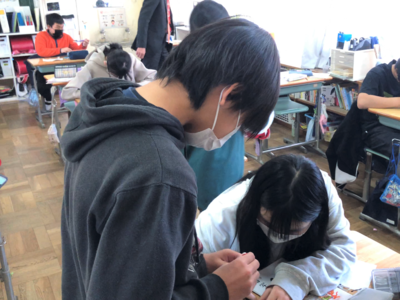

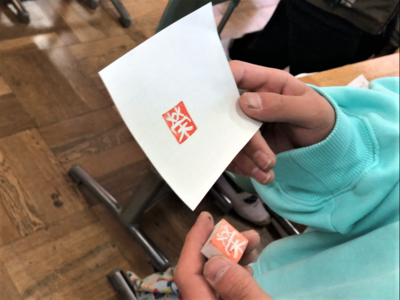

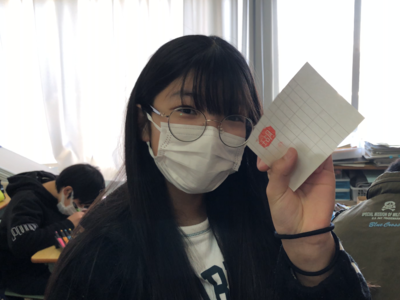

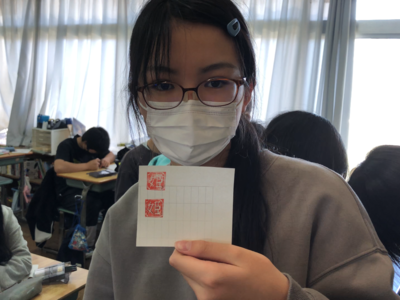

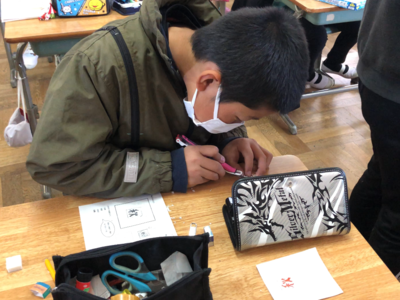

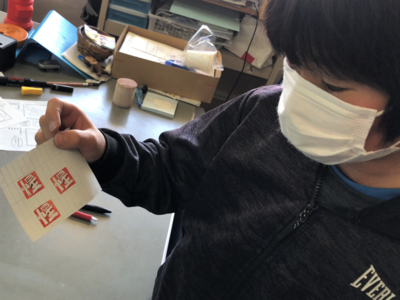

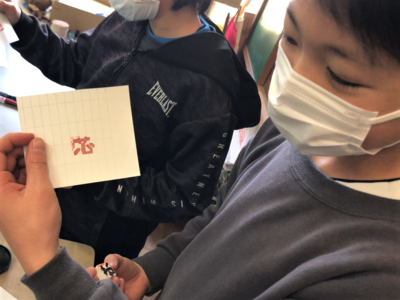

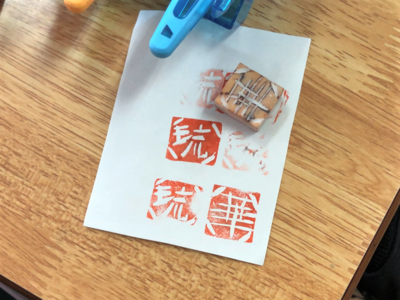

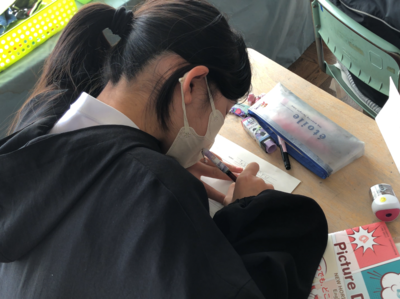

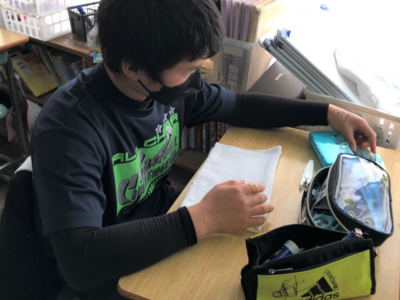

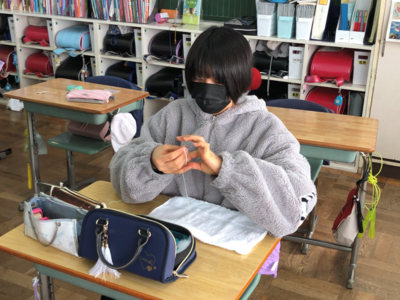

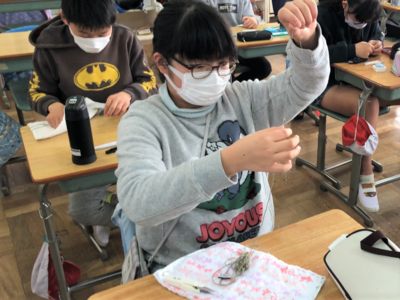

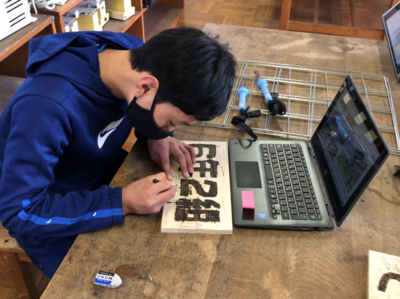

3時間目の6年生の教室を訪れると、偶然にも先週と同じ書写の授業中でした。先週も紹介した「消しゴムで作る印鑑」の制作が完成に近づいてきたようです。画数の少ない字は周りの白い部分を彫り、画数の多い複雑な字は文字の部分を彫っているのだそうです。今年の6年生はこのような作業がとても得意で、どの児童の作品もなかなかの出来ばえです。

今日の校内風景(1~6年生)

今朝のあいさつ運動の様子です。今回は、委員会活動にまだ参加していない1~3年生の児童たちも順番にこの運動に参加します。今朝は3年生が担当でした。風がとても冷たくて、立っているだけで凍えてしまうような寒さの中、登校してくる児童たちや練習が終わった陸上部の児童たちに元気な挨拶の声を掛けてくれました。

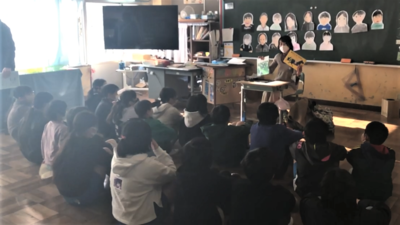

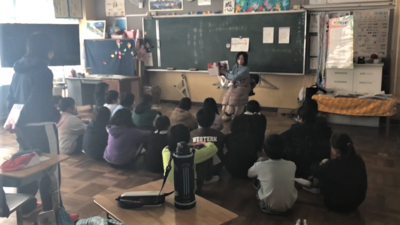

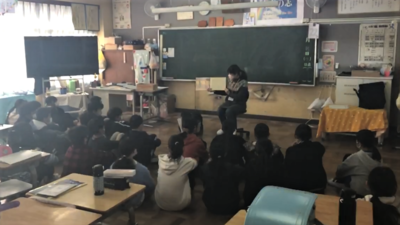

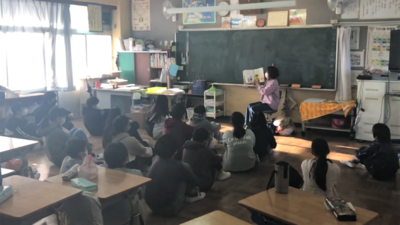

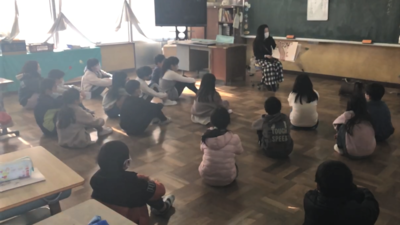

今日は読み聞かせの日でしたので、ボランティアの皆様が始業前に各教室で朗読を聴かせてくださいました。毎回感じることですが、読んでくださる本がどれも児童たちの興味を引く面白い内容のものばかりで、おそらく数多くの絵本を見比べて、それぞれの学年に合った一冊を選んでくださっているのだと思います。読み聞かせの時間は僅か数分間ですが、その数分間のためにたくさんの時間をかけて準備してくださっていることに、児童たちと共に感謝したいです。

今日の3時間目の様子です。4年生の児童たちが、体育館で今月末に予定している「卒業を祝う会」の発表練習をしていました。内容は当日までシークレットですので詳しい様子を紹介することはできませんが、4年生の優しさと6年生に喜んでもらおうという気持が伝わってくるとても良い発表でした。

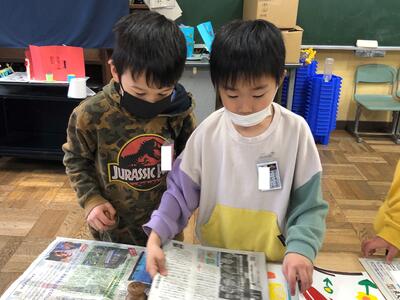

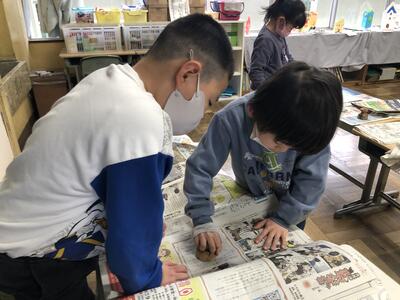

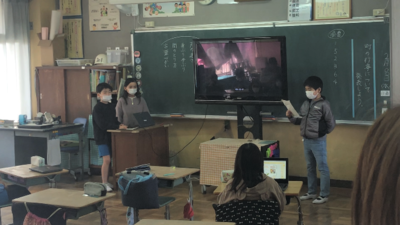

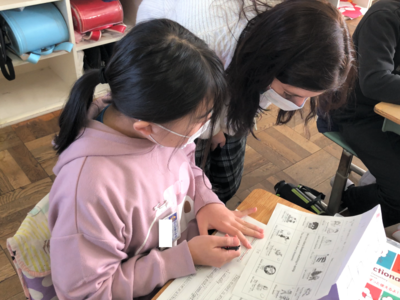

図書室では、5年生の児童たちが、国語の授業で一人ずつ発表する「〇〇の秘密」の原案を練るために、参考になる書籍を探していました。昨年もこのプレゼンテーションを見学させてもらいましたが、どの発表も内容がたいへん興味深くておもしろかったので、今年の5年生の発表が今からとても楽しみです。

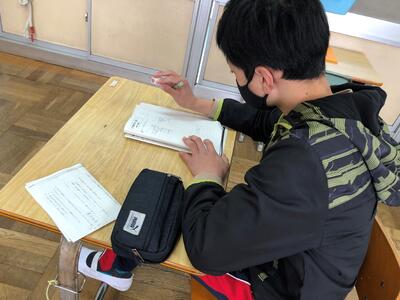

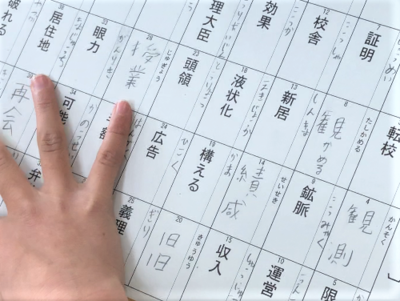

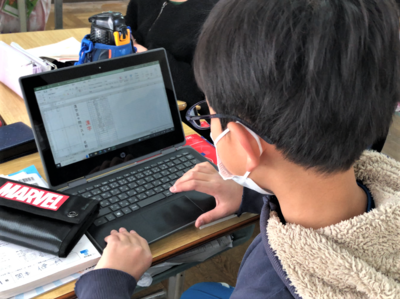

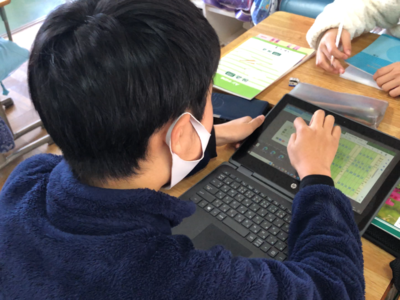

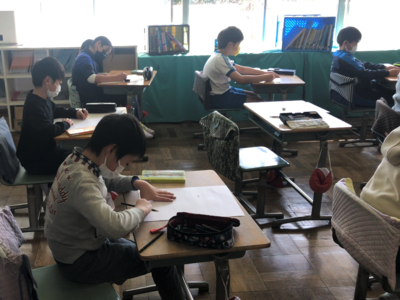

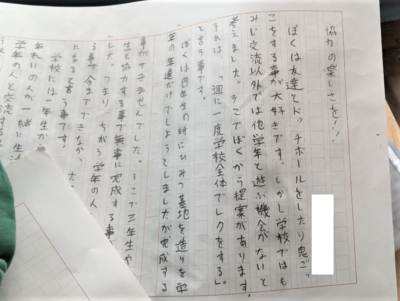

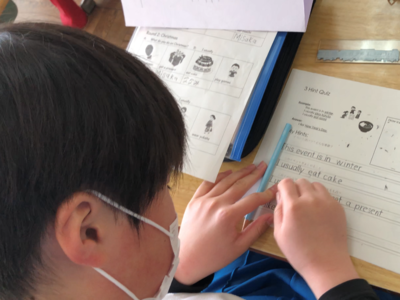

6年生の教室では、児童たちが「漢字テスト」を作るという課題に取り組んでいました。いつもはテストを「受ける側」の児童たちですが、「作る側」を経験してみるのも面白いと思います。出題範囲は小学校で学習する漢字に限定されるらしいのですが、少しでも難しい問題を作るためにPCや教科書でさまざまな漢字を検索していました。

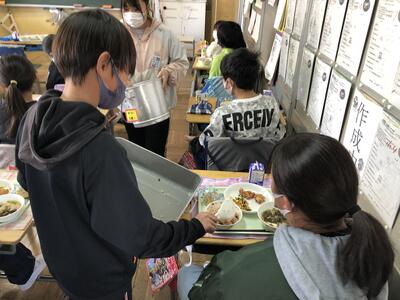

今日の給食メニューは「あんかけかた焼きそば」です。袋に入った堅麺を餡と絡ませて食べる焼きそばです。長年学校の給食を食べてきてこのようなメニューは初めてでしたが、たいへん美味しかったです。児童たちの反応も気になりましたので、1・2年生の配膳と、1年生の食事の様子を見てきました。何人かの児童に味の感想を聞いてみたところ、「美味しい」「あと3皿ぐらいは食べられる」などの声が返ってきてたいへん好評でした。

6年生「感謝の会」

今日から生活委員会の児童たちが、朝の登校時に「あいさつ運動」を開始しました。今日は5年生の委員が当番です。元気な挨拶を交わすと生活委員の児童からシールを貰うことができます(私たち職員にもくれました)。特に元気な挨拶であれば、一回り大きなシールを貰えるようです。もらったシールは学級の集計シートに貼ってみんなで共有します。

今朝は、陸上部が校庭で元気に練習に取り組んでいました。

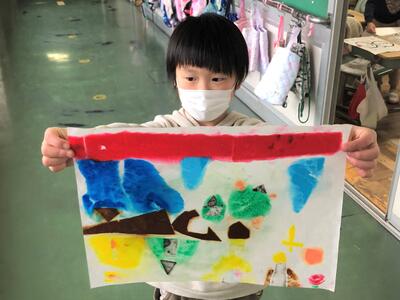

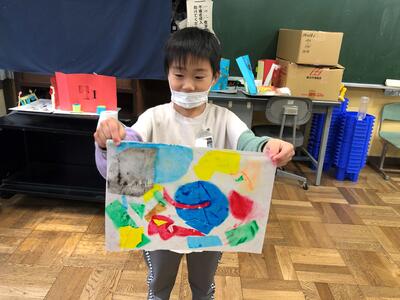

昨日の5時間目、1年生の図工の授業です。珍しい「版画」のような作品を制作していましたので、少し見学させてもらいました。シール状の色紙を切り貼りして、その上から和紙を被せて霧吹きで水を掛け、圧力をかけた後に和紙を剥がすと作品が紙上に写し出されます。作業工程が多いので一人で進めることが少し難しい児童もいましたが、仲間同士で助け合いながら一生懸命に取り組んでいました。

今日はベルマークの回収日です。各学年の保護者の方々が来校し、回収したベルマークを1枚ずつ、丁寧に切り取って仕分けして下さいました。とても細かい作業なのでたいへんだったと思います。ご協力いただいた皆様、本日はありがとうございました。

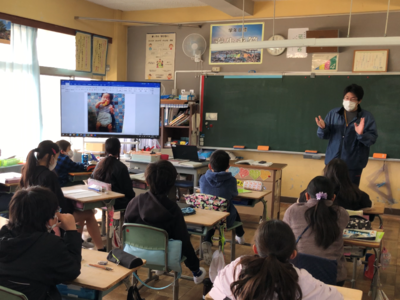

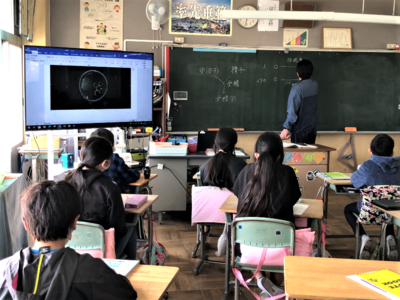

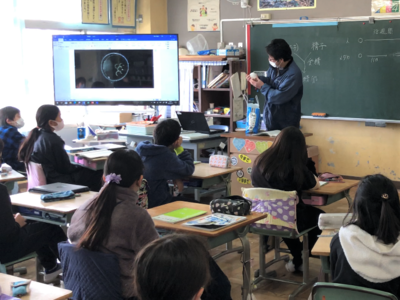

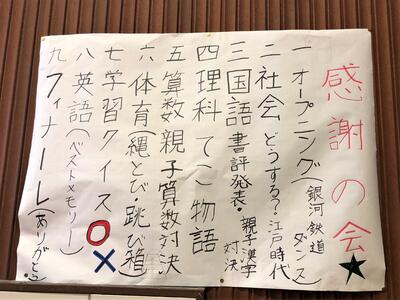

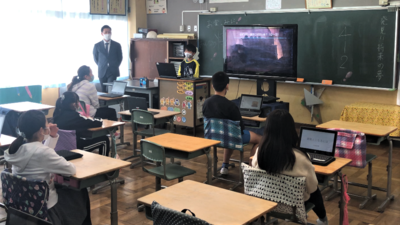

今日は6年生の学習参観日。5・6時間目に体育館で、児童たちが卒業を前に保護者にありがとうの気持ちを伝える「感謝の会」を開きました。さまざまな発表を披露し、また、手作りのプレンゼントや手紙を渡して、これまで温かく見守ってくれたことに対するお礼の気持ちを伝えました。

チャレンジ精神と知的好奇心

週明けの月曜日、しかも朝から冷たい雨が降っていますので、大人でもモチベーションを上げるのに苦労するような状況です。なので、児童たちはどのような様子だろうと思い、少しだけ1時間目の授業を見に行ってきました。

体育館では、5年生の児童たちが元気に縄跳び検定に挑戦していました。朝からしっかりと体を動かすのはとても良いことです。縄跳び検定は、CDのアナウンスに従って次々と跳び方や回数を変えていくのですが、一度でもつかえてしまうとそこでチャレンジは終了となってしまいます。挑戦する級が上がっていくと、ノーミスで終える確率も徐々に下がり、難易度がますます上がっていきます。今日の授業でも、失敗を何度も繰り返しながら、それでも諦めずに再び挑戦する姿があちこちで見られました。この活動を通じて、児童たちは縄跳びの技能だけではなく、逞しいチャレンジ精神も身につけています。

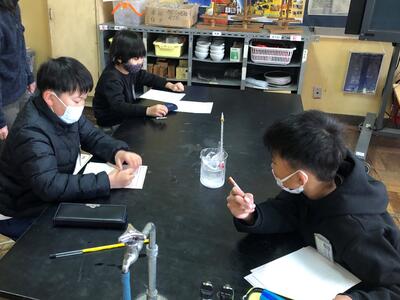

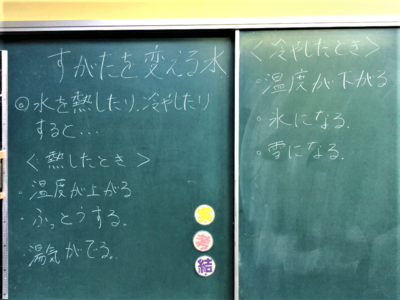

理科室では、4年生の児童たちが水を沸騰させる実験を行っていました。授業の様子を見に行くときにいつも楽しみにしているのが、実験や観察をしているときや、少し難しい課題に挑戦しているときの児童たちの真剣な表情や眼差しを見ることです。そのようなときは「知的好奇心」が高まっているので、いつも以上に目を輝かせて学習に取り組む児童たちの姿を見ることができます。今日の4年生の児童たちも、水が徐々に沸騰していく様子をじっと見つめる表情が生き生きとしていて、学ぶことを心から楽しんでいる様子が伺えます。

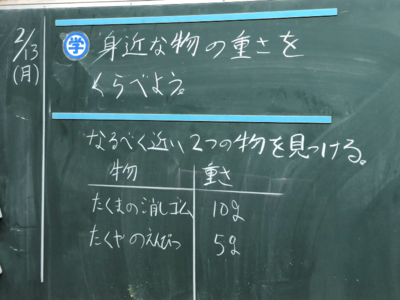

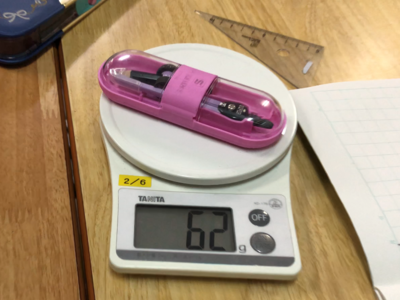

次に3年生の教室を訪問してきました。最初の教室では、身近にあるものの重さを比べる学習をしていました。実験とは少し違いますが、いつも自分たちが使っているものは一体どれくらいの重さなのだろうか、という興味が児童たちの好奇心をくすぐっていたようで、文房具から理科の教科書まで、身近にあるさまざまなものを次々と計器の上に載せていました。

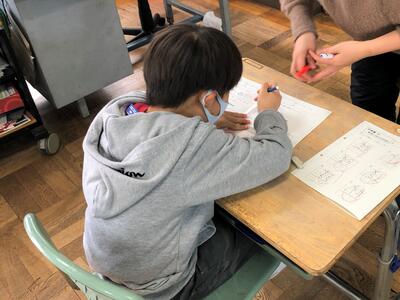

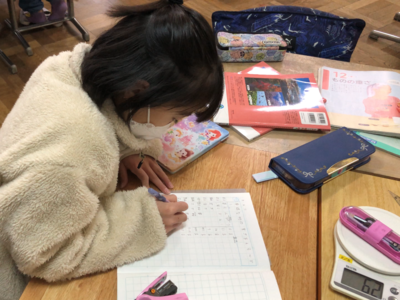

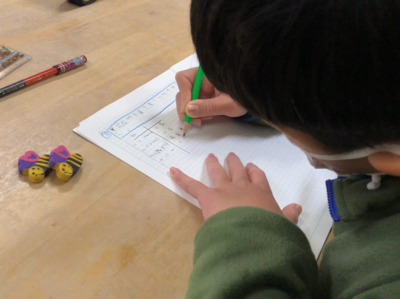

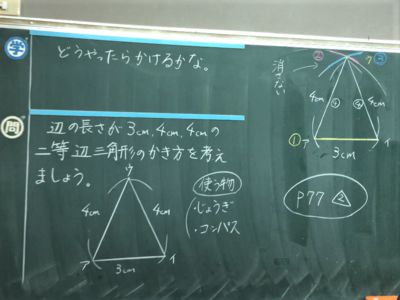

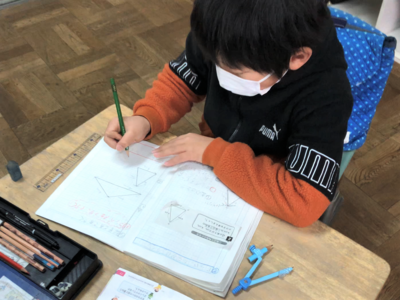

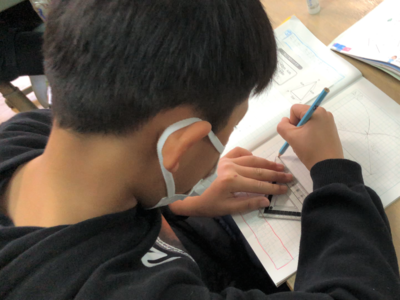

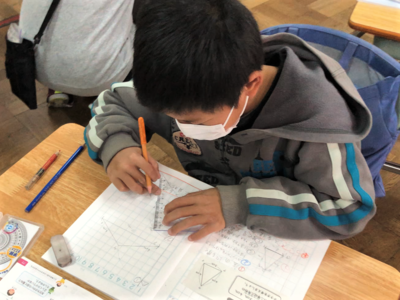

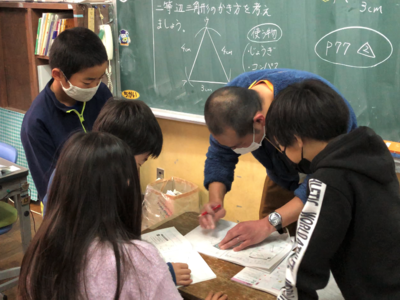

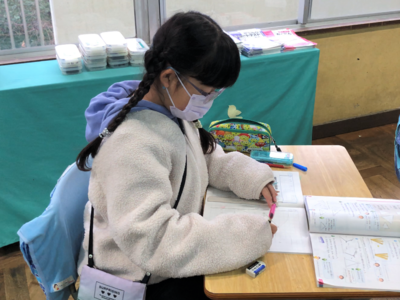

同じ3年生の隣の教室は算数の授業中でした。指定された条件を満たす三角形の書き方を考える、という課題に取り組んでいます。定規だけで作図する児童もいれば、コンパスを使って正確な書き方を見つけた児童もいました。そして、児童たちがノートに向けている鋭い視線と課題に取り組む真剣な表情を見れば、この課題も「知的好奇心」を大いにかき立てているのがよくわかります。

ということで、東小の児童たちは、月曜日の1時間目から「逞しいチャレンジ精神」や「旺盛な知的好奇心」を発揮して、次々と迫って来る新たな学習課題に勇敢に立ち向かっていました(少し大げさですが…)。その姿に、こちらもたくさんの元気と勇気をもらうことができました。

明日は6年生の小学校最後の学習参観日です。その6年生の児童たちが、5・6時間目に体育館で「感謝の会」のリハーサルをしていました。明日のために詳細な紹介は避けたいと思いますので、写真は2枚だけにしておきます。

雪が降り始めました

今日は午前中を中心に降雪の予報が出ています。午前9時の時点で、校庭の隅や近所の家屋の屋根がうっすら白く見えるほど積もってきました。

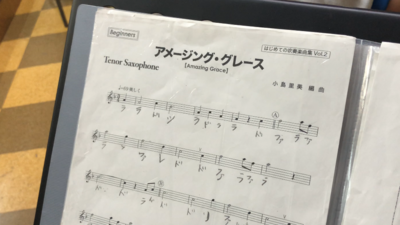

今朝の吹奏楽部の練習の様子です。3月の卒業コンサートに向けて、当初は午後に練習する予定でしたが、積雪の予報が出ていましたので朝に変更しました。今朝は、すべてのパートが音楽室に揃い、音を合わせる練習を繰り返していました。

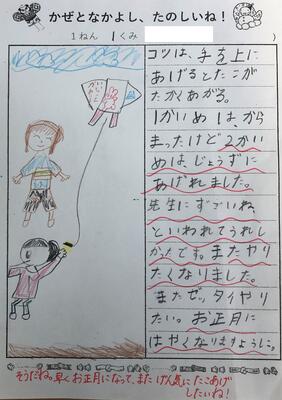

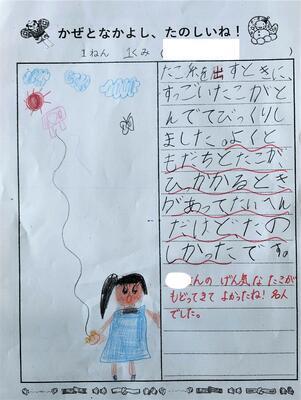

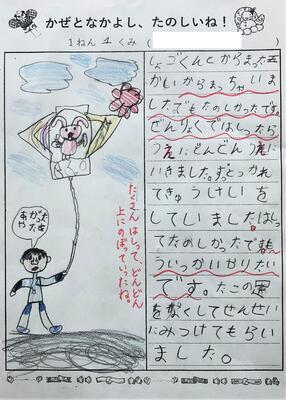

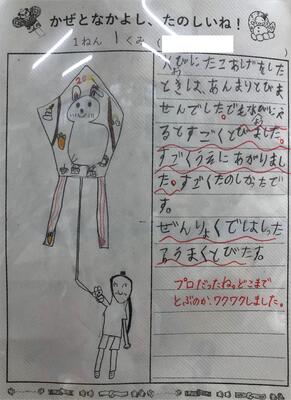

1年生の教室に、先日凧揚げを楽しんだときの感想が掲示されていましたので一部を紹介します。

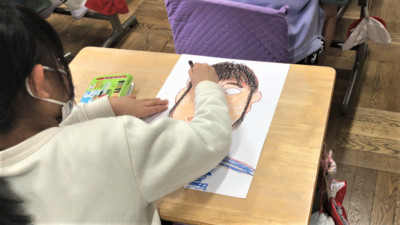

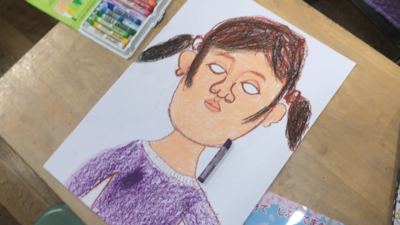

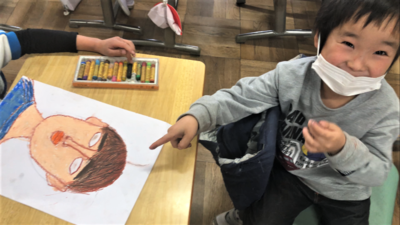

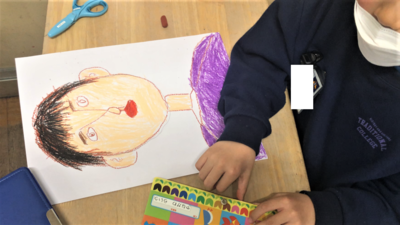

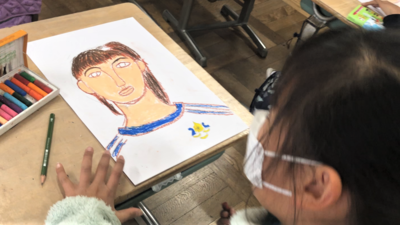

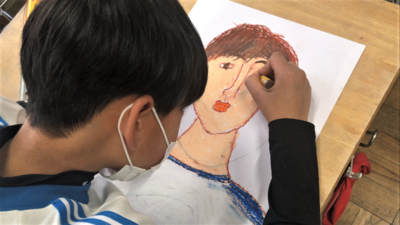

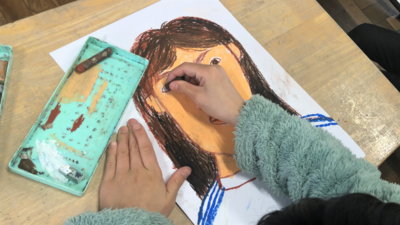

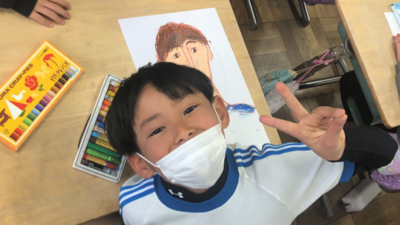

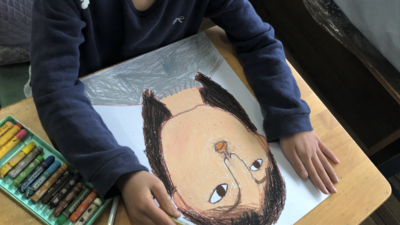

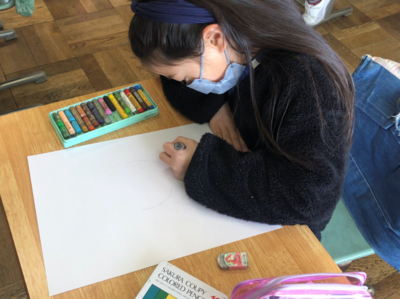

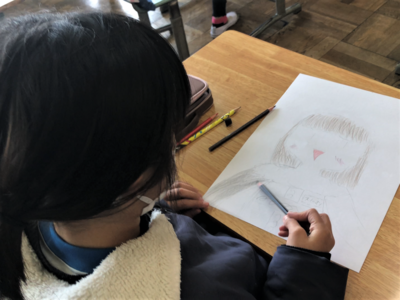

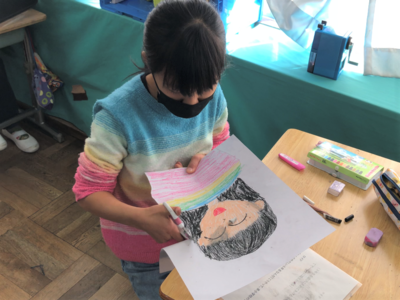

今日は、出張のため午前中には学校を出てしまいますので、この後の様子を紹介することができません。代わりに、今週の水曜日、2年生の児童たちが自画像(3・4年生が描いていたものと同様に、卒業式や入学式に体育館の装飾に使われるものです)を描いていたときの様子を紹介します。瞳は最後にみんなで一緒に書き入れるので、最初はどの絵も白目になっています。少し怖く見えてしまいますが…。

しかし、瞳を書き入れると、絵に命が吹き込まれたようにガラッと印象が変わります。

今日の校内風景(1・4・5・6年生)

今日はフッ化物洗口の日です。やり方にもすっかり慣れた今朝の1年生の様子です。

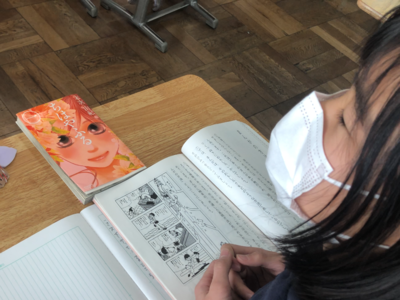

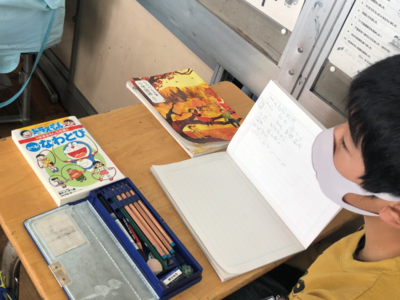

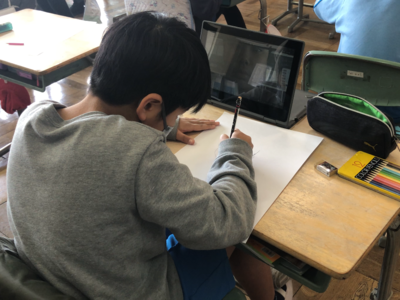

1時間目の5年生、国語の授業です。漫画による表現を学ぶ課題のようです。児童たちの机上には、学習に使うために自宅から持ってきたマンガの本が並んでいました。

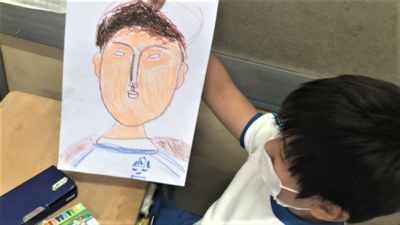

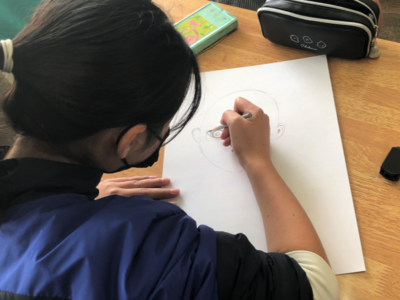

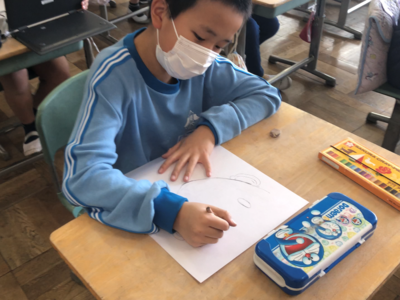

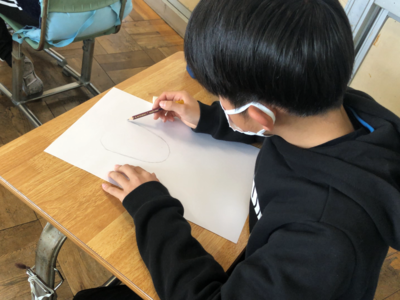

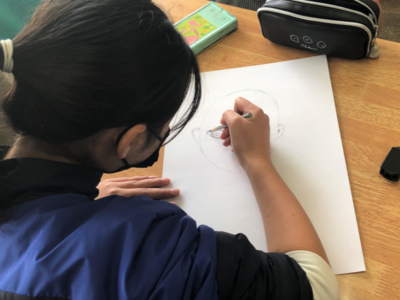

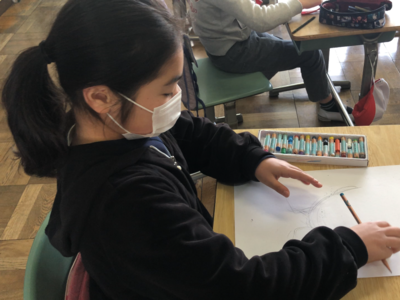

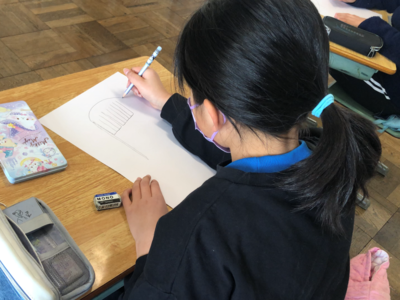

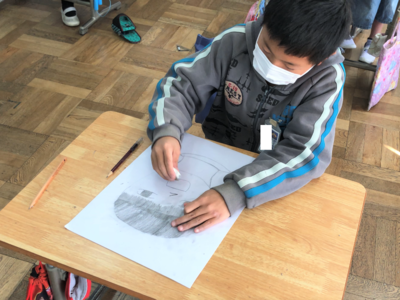

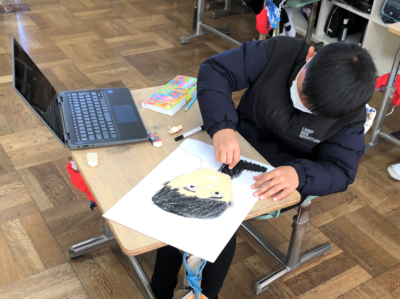

3時間目の4年生の教室です。先日も3年生の児童たちが同じものを描いている様子を紹介しましたがた、卒業式から入学式までの間に体育館装飾に使う自画像の絵を描いています。

同じ3時間目、6年生の書写の授業です。この後に作るハンコの文字のデザインを考える時間です。

学習参観日(2日目)

今日は読み聞かせの日でもありましたので、朝早くからボランティアの皆様が来校して始業前に各教室で朗読を聴かせてくださいました。

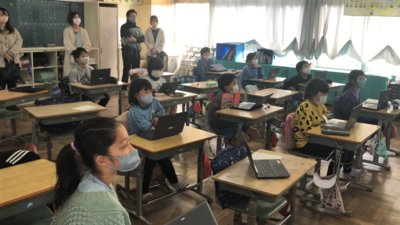

昨日に続いて今日も学習参観日(Bグループ)でした。保護者の皆様には3時間目の授業を参観していただきました。

今回参観がなかった6年生の昨日の体育の様子です。4つのチームに分かれて校庭でバスケットボールの練習中でした。男女共にみんな上手で、短い練習時間の中で多くのゴールが決まっていました。

学習参観日(1日目)

今日と明日は1~5年生の学習参観日です。保護者の皆様には3時間目の授業を見ていただきました。

余談ですが、今朝の新聞(千葉日報)で、時計職人を目指す小学校6年生の記事が目にとまりました。デジタル化が進んだこの時代にあって、「古いアナログ時計を修理する職人を目指している小学生」というのが、まるでジブリ映画に出てくるキャラクターのようでしたので、気になって記事元の高知新聞社のネット記事を閲覧してみました。(こちらを参照)

「好きこそ物の上手なれ」の言葉通り、何気ない小さな興味や好奇心が、やがて大きな知識や技能の習得に繋がっていくこともある、ということがよくわかる事例だと思います(テレビ等でよく見かける「さかなクン」もその一例だと思います)。だからこそ、子どもたちが日常の中で抱く「どうして?」や「おもしろ~い♬」を真剣に受けとめて、それを大事に膨らませてあげることが、我々大人に求められる姿勢だと考えます。この東小も、その姿勢を忘れずに、一人ひとりの小さな興味を大切に育むことができる学校でありたいと思います。

今日の校内風景(3・5年生、他)

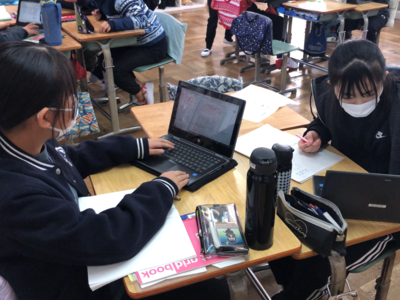

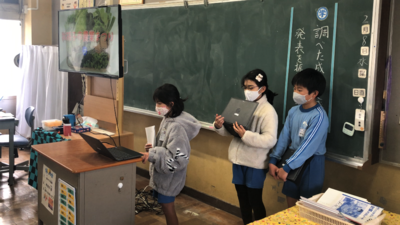

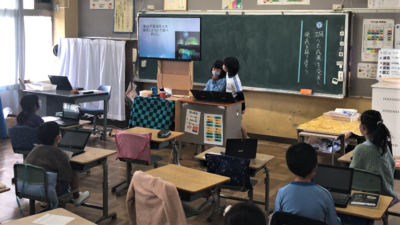

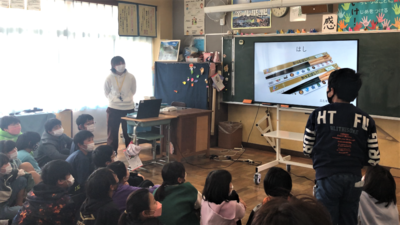

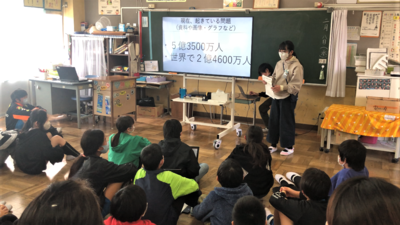

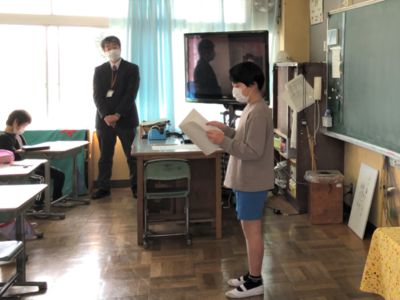

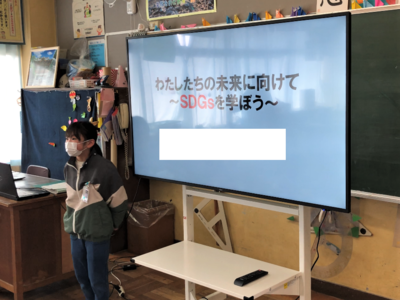

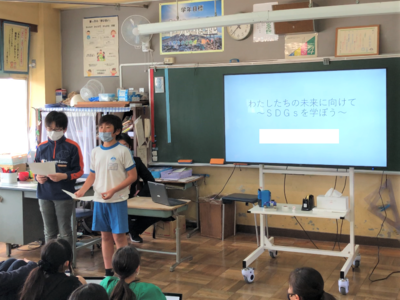

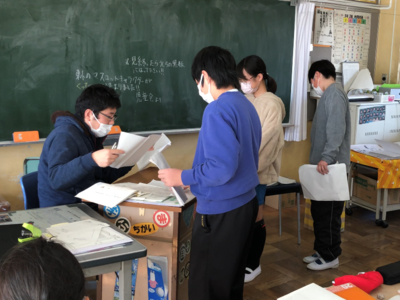

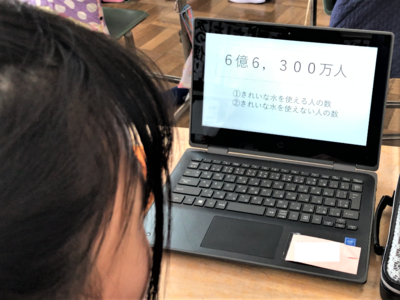

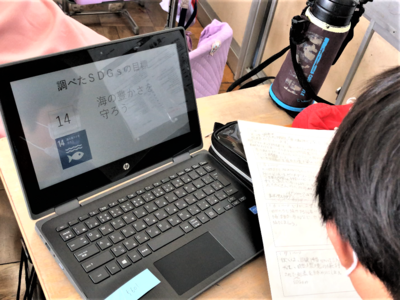

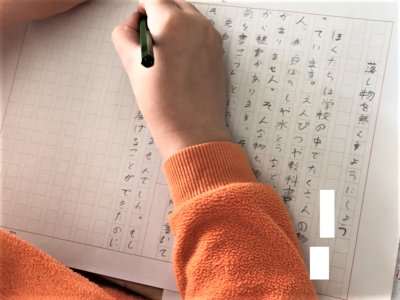

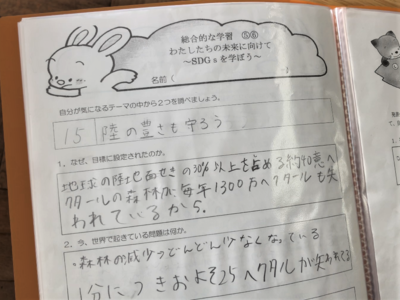

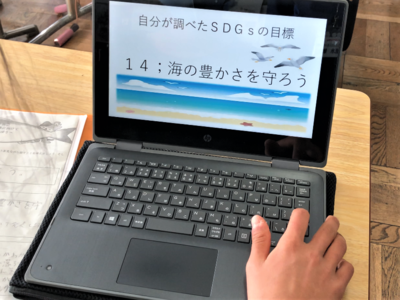

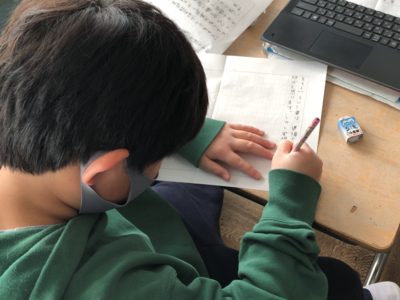

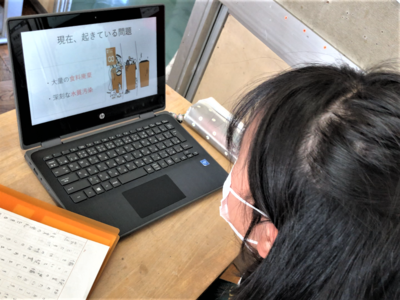

立春が過ぎ、この時期にしては温かい日差しが降り注いでいます。2時間目の5年生の教室では、総合的な学習の授業でSDG'sに関する学習を進めていました。グローバル(地球的規模)な視点で捉えた課題から、学校生活の中で感じた身近な課題まで、発表のテーマは実にさまざまです。それらの課題について、タブレットPCでプレゼンテーションの資料を作成したり、発表用の原稿を校正したり、一人ひとりが担任の指導を受けながら熱心に学習を進めていました。

同じ2時間目の校庭では、5年生の別の学級が縄跳びの練習に励んでいました。見学したときは、一人ずつ1分間に跳んだ回数を記録しながら、学級の平均値を算出していました。因みにこの日の平均は130回だったそうです。児童たちの話では、(この日ではありませんが)1分間に200回以上跳んだ児童もいたそうです。その後は全員そろって検定の練習をしていました。

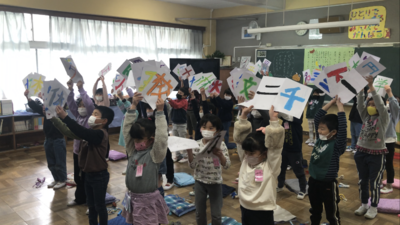

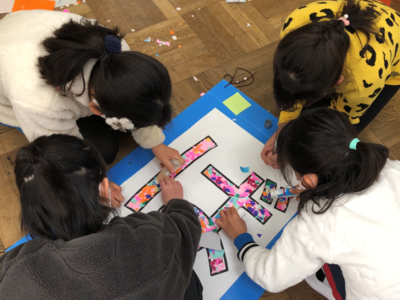

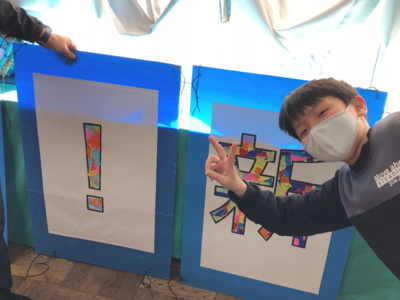

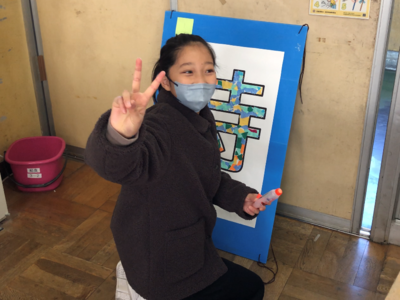

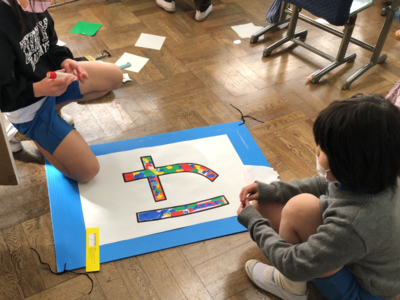

この後、3年生の教室を見てきました。最初の教室では、児童たちが「卒業を祝う会」の装飾に使う文字のボードを作っています。文字の部分に細かく切った折り紙を貼り付けて、とてもカラフルな文字に仕上がっています。「ば」「代」「新」「!」「時」「け」の6文字から思い浮かぶ言葉や文を推測してみると、最終的にどのようなメッセージになるのかおおよそ見当がつきます。

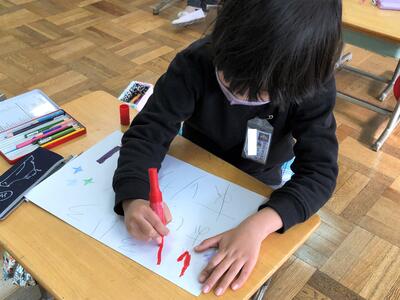

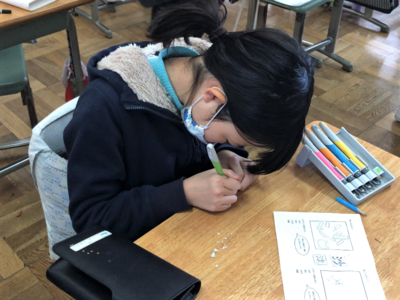

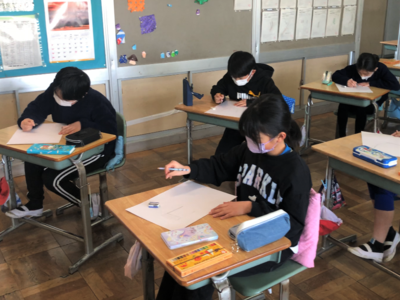

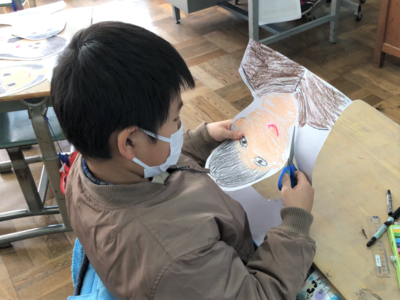

隣の教室では、同じように「卒業を祝う会」、そして卒業式や入学式までの間に体育館の壁面に掲示する自分たちの似顔絵を描いています。自分の顔を描くのは恥ずかしいだろうな、と余計な心配をしてしまいましたが、どの絵も特徴をよく捉えて描かれています。これならきっと、貼られた後も誰の顔なのかすぐにわかると思います。

最後に、掃除の時間の様子を少しだけ紹介します。校長室のある2階の廊下や階段は、主に2年生の児童たちが毎日掃除をしてくれるのですが、「こんなところまで」と思うような場所まで丁寧に掃除をしてくれるのでとてもありがたいです。今日も、階段の横面、教室の床タイルの隙間など、ふだん手が行き届かないようなところを掃除してくれていました。廊下を水拭きする児童たちも、毎日とても丁寧に拭いてくれます。また、今日は、5年生の「特別清掃部隊」が2年生の教室の窓ガラスを拭きに来てくれました。

卒業が近づいてきました

6年生の児童たちにとって、小学校に登校する日が今日を含めて残り30日となりました。校内の様子を見て回ると、いろいろな様子から卒業が段々と近づいてきているのを感じます。最初に紹介するのは、今朝の吹奏楽部の様子です。最後の発表会となる卒業コンサートに向けて、6年生部員たちも朝早くから参加して熱心に練習に取り組んでいます。

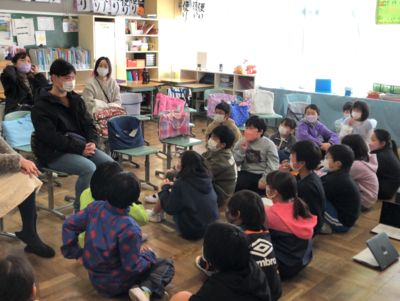

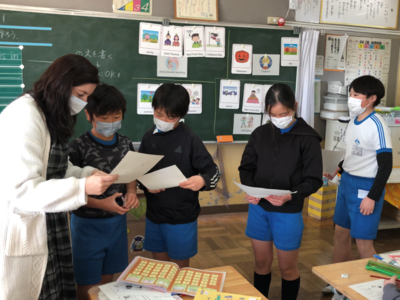

今日の3時間目の様子です。2階のいくつかの教室では、2年生の児童たちが小人数のグループに分かれて、原稿の読み合わせ、算数の計算(?)、ピアニカの演奏、ダンス、縄跳びなど、それぞれがとても楽しそうに活動しています。どうやら「6年生の卒業を祝う会」の発表に向けて練習をしているようです。細かい情報が漏れてしまうと2年生の児童たちに申し訳ないので、詳細な説明は割愛します。

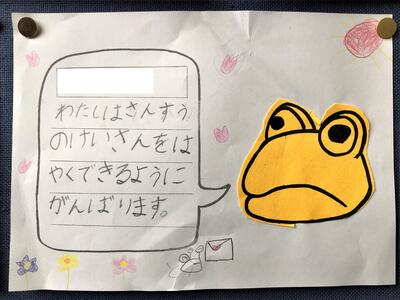

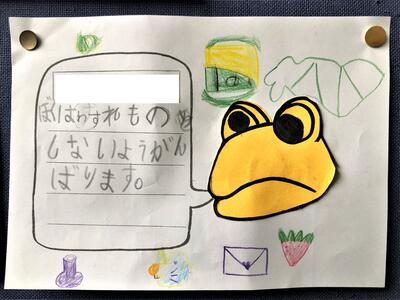

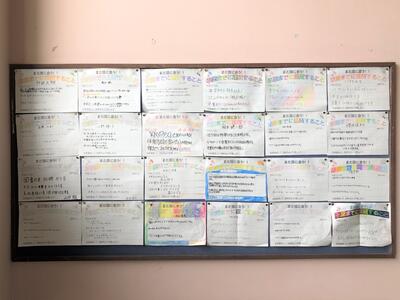

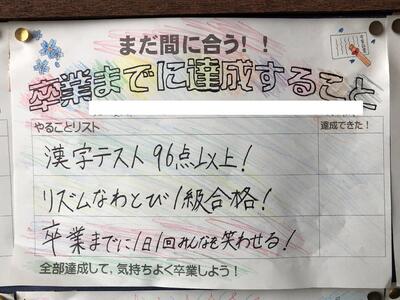

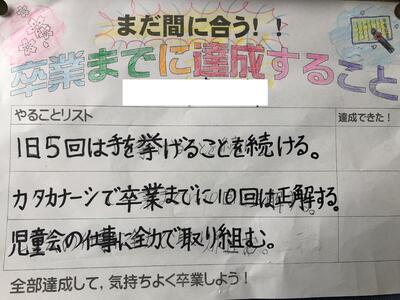

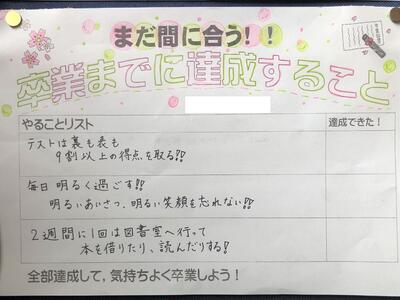

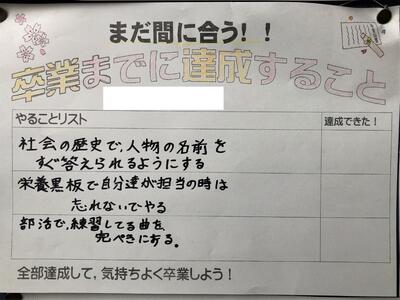

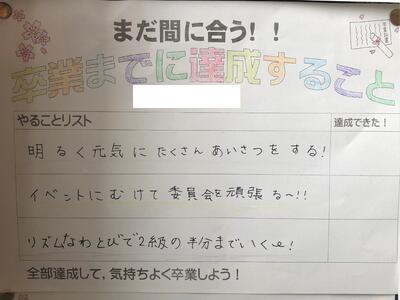

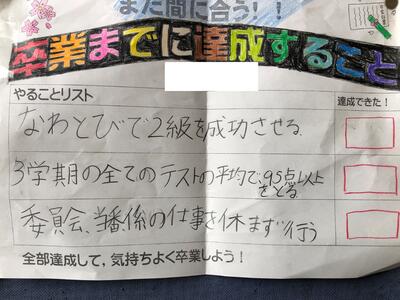

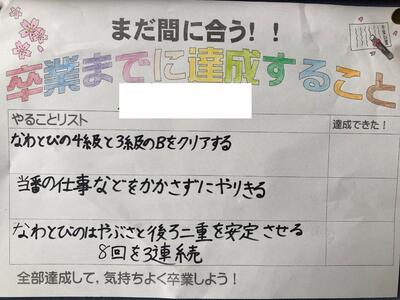

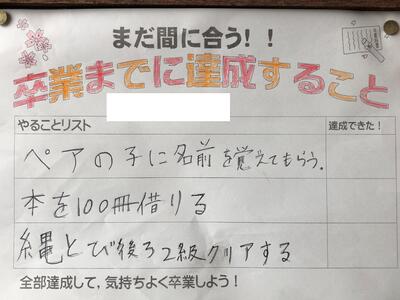

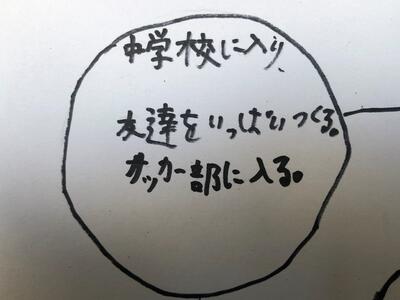

4階に上がる途中で、階段踊り場の6年生の掲示板に「まだ間に合う‼ 卒業までに達成すること」という紙が貼られているのが目に留まりました。一枚ずつ目を通していくと、残り少なくなってきた小学校生活に懸ける一人ひとりの強い想いが伝わってきます。また、昨日投票があった「新児童会役員」の選挙では、4・5年生8名の立候補者全員が信任され、後を託す新たな児童会のメンバーも決まりました。

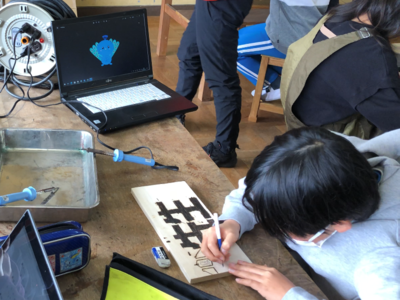

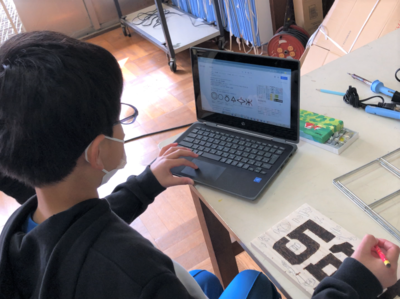

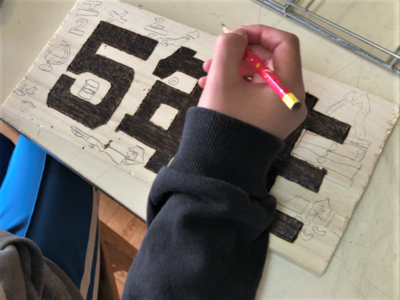

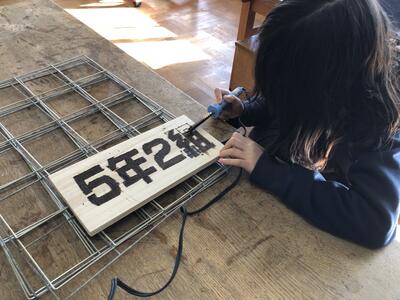

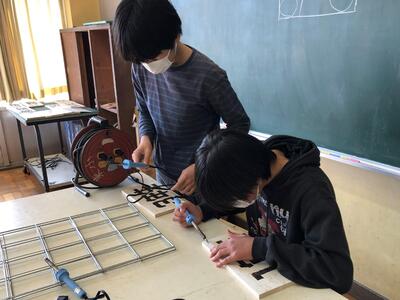

4階の図工室では、その6年生の児童たちが今日も卒業記念品の製作に取り組んでいました。写真の児童たちは、昇降口の靴箱や学年掲示板の表示を作ってくれています(「ウッドバーニング」という技法だそうです)。文字だけだと思っていましたが、絵も書き加えてくれています。先日決まった新キャラクターの「クッピー」も早速描いてくれるようです。

今日の校内風景(3~6年生)

今日の2時間目の様子です。3年生の教室では、児童たちが楽しそうに紙粘土細工に取り組んでいました。白い粘土に絵の具を混ぜ、それを手で捏ねてカラフルな粘土を作っています。柔らかくするために最初に白い粘土を手で捏ねている姿が、どうしてもうどんを作っている職人さんのように見えてしまいます。

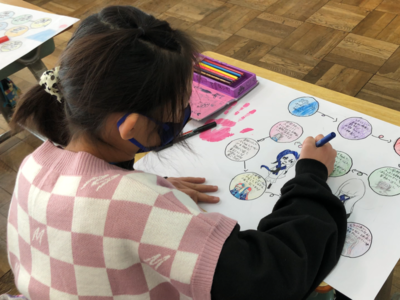

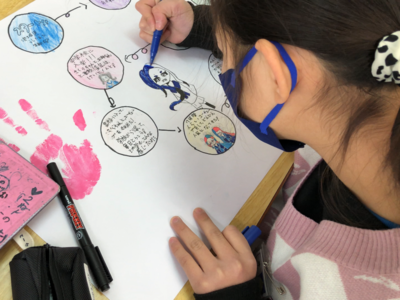

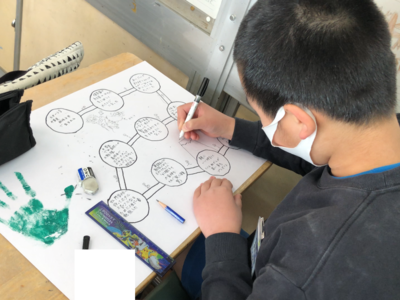

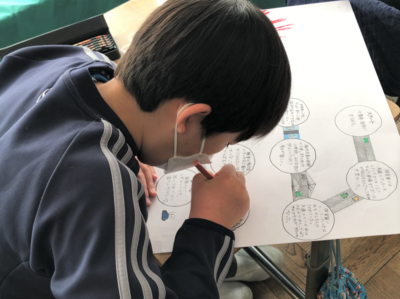

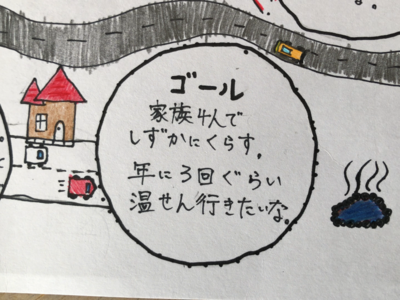

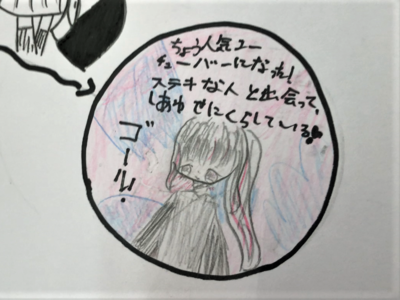

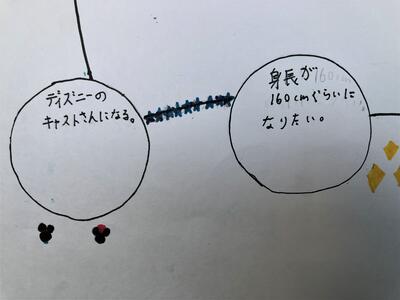

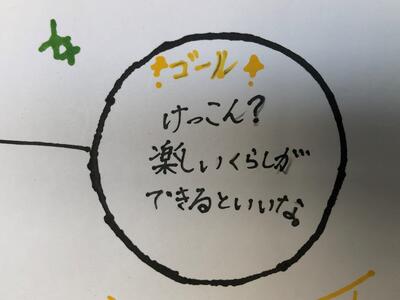

4年生の教室では、これまでの生い立ちと今後の人生を「すごろく」で表現する活動をしていました(先日紹介した学級とは別の学級です)。一人ひとりの「ゴール」を見ていくと、児童たちがさまざまな夢や希望を抱いているのがわかります。先日紹介した隣の学級では、すでに完成した「すごろく」が教室の前に掲示されていました。

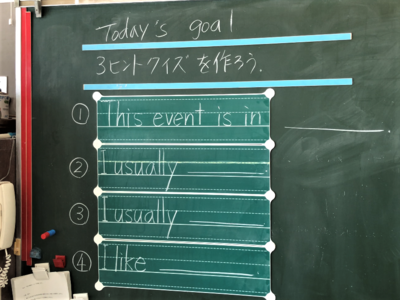

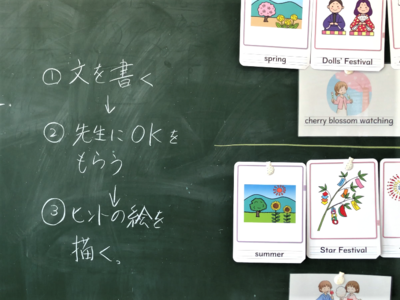

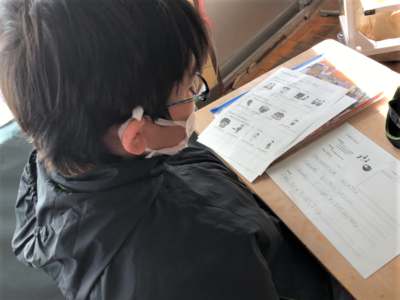

5年生の教室は英語の授業中でした。3つの英文でクイズを作る活動に取り組んでいました。けっこう難しい課題だと感じましたが、わからないことを先生に質問をしながらみんな熱心に取り組んでいました。

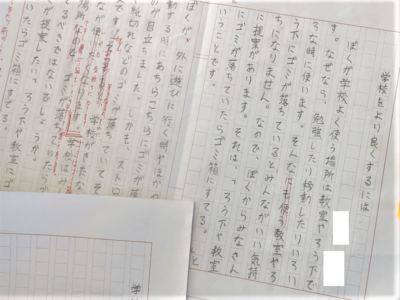

6年生の教室では、児童たちが教室と図工室に分かれて卒業前のボランティア活動に取り組んでくれていました(先日紹介した学級とは別の学級です)。どちらの部屋もまるで誰もいないかのように静まり返り、児童たちは一言も喋らずひたすら手だけを動かしていました。これほどの集中力は6年生にしか出せません。

今日は児童会役員の改選に伴う信任投票が行われました。業間休みと昼休みの時間に、3~6年生の児童が体育館で投票を行いました。票を回収する箱は我孫子市の選挙管理委員会からお借りした本物の投票箱を使用しています。

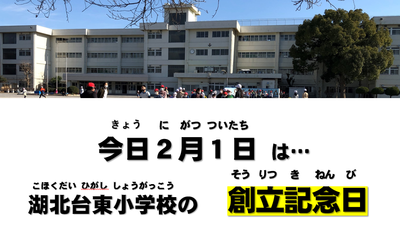

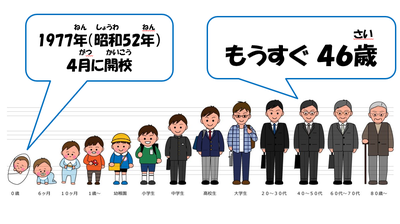

創立記念の日

今日から2月に入りましたので、1時間目に体育館で全校朝礼を行いまいた。

今日2月1日は本校の創立記念日でもあるため、私の話の中で児童たちに東小に関するクイズを10問出題しました。

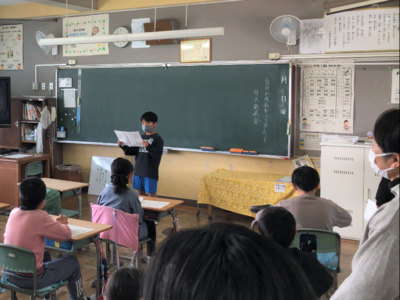

「今月の生活について」の話の中では、「感謝の気持ちを伝えよう」というテーマに沿って、4年生の児童たちがそれぞれ「先生」「交通安全指導員の方々」「ともだち」「家族」「教室」に対する感謝の気持ちを発表しました。代表の児童たちはみんな話し方がとても上手で、分かりやすい言葉を使って堂々と発表することができていました。

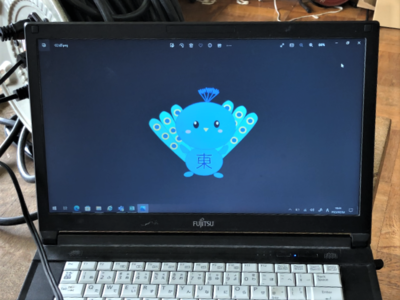

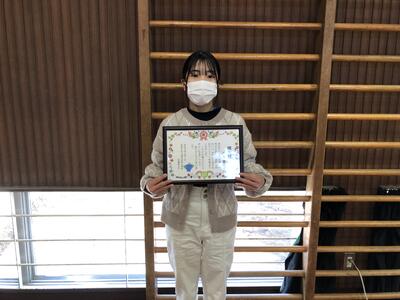

児童会からは、新しく決まった東小の「マスコットキャラクター」の紹介があり、併せて、採用されたキャラクターをデザインしてくれた6年生の女子児童に感謝状の贈呈がありました。

また、1月29日の市の新春マラソン大会で入賞した児童たちと、県の書き初め展で「書星会賞」を受賞した児童たちの表彰も行いました。

3時間目、昨日に続いて今日も1年生が校庭で凧揚げをしました。コツを掴んだようで、昨日よりもずっと高く揚がっています。児童たちの表情も昨日以上に楽しそうでした。

今日の給食の献立も、創立記念日を祝したメニューでした。お赤飯に鶏のから揚げ、デザートにはシュークリーム(中はアイスクリーム)が付きました。