2024年1月の記事一覧

校内授業研究会(かがやき学級)

かがやき学級で、校内授業研究会を実施しました。今回は、授業後の研究協議会の様子をご紹介します。

今日の授業は、2年生の算数「長いものの長さの単位」の学習でした。「センチメートル」は、これまでに学習した長さの単位です。今日は、その上の単位「メートル」について学ぶ学習です。

ただ単に、「1m=100㎝」「長いものは1mものさし等を使うとはかりやすい」という知識を、児童に教えるのが算数の授業ではありません。まずは、「長いものの長さをはかってみよう!」と投げかけ、子どもの学びに対する意欲を引きつけます。そして、「どうすればはかれるかな?さあ、やってみましょう。」と投げかけます。すると子ども達は、今まで学習したことや知っている知識を活用して、長さをはかり始めます。その活動の中で、うまくいかないことやわからないことを解決するために、友達同士の声のかけ合いや学び合いが生まれます。

最終的に、「長いものの長さは、長いものさしを使った方がはかりやすい」「今日使った長いものさしは10㎝が10個分だ」ということ等に、子ども達が気づきます。そして、子ども達の気づきを、「実は、長いものさしは1mものさしといいます。1mというのは100㎝です。」という知識に結びつけていくのが教師の役目です。

このような授業力を磨くために、我々教職員は日々学び続ける義務があります。今回の研修は、そのために実施をし、我孫子市教育委員会から指導主事を招聘して、指導をいただきました。

南っ子たちは、日々学んでいます。そして、南小の教職員も日々学んでいます。全ては、南っ子の「笑顔と活気」のためです!

南小の学びの様子をご紹介しました。

読み聞かせ(5,6年生)

今日も、読み聞かせボランティア蒼(そら)の皆さんが来てくださり、高学年児童に向けて読み聞かせをしてくださいました。

読み聞かせが終わった後に、図書室から出て行く児童が「ああ、面白かった!」とつぶやいていました。本は、心を躍らせる魔法のツールです。一人で静かに読むのも、声に出して読んでもらうのも、どちらも楽しい学びです。

昨今は、パソコンやスマートフォンなどの情報機器が生活の主を占めていますが、そのような中にあっても、読書は、古くから世界中でずっと受け継がれてきた大切な学びのツールです。南っ子の皆さんには、読み聞かせを通して、本に親しみ本から学ぶ力を身につけてほしいと願っています。

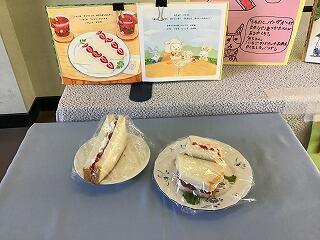

給食委員会と図書委員会のコラボ給食

給食委員会と図書委員会の皆さんがコラボして、全校児童においしい給食を届けました。

「図書室にある本」の中から、「給食の献立にしたらおいしそう」な食べ物を選んで、南っ子のみんなで投票をしました。そして、今日は、見事第1位に選ばれたイチゴのサンドイッチが給食の献立として全校児童に提供されました。

ふかふかのパンに甘くてふわふわなイチゴクリームを挟んで食べると、幸せな気持ちになりました。とってもおいしかったです!給食委員会と図書委員会の皆さん、おいしい給食をありがとう!

南小自慢の図書室とおいしい給食の紹介でした。

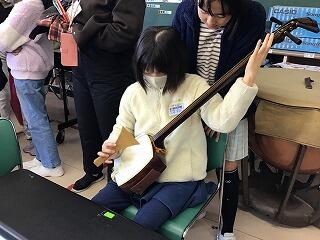

三曲鑑賞会(5年生)

今年も三曲鑑賞会を行いました。

この鑑賞会は、地域の先生を招いて例年実施している学習です。地域の先生は、布佐中学校の布佐タイムでも、先生として演奏の仕方を教えてくださっている方です。

今回は、三曲の内の三味線と箏の演奏を披露していただきました。そして、後半には、実際に楽器に触れ合う機会を与えていただきました。子ども達は、普段はあまりなじみのない楽器の音を聞いて日本古来の音楽の良さに触れ合ったり、楽器に触れてみることで日本の伝統に親しんだりすることができました。子ども達の真剣な表情からは「活気」が伝わってきます。

本日は、ご多用中にもかかわらず南っ子のためにご指導いただけた講師の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いいたします。

是非、ご家庭で子ども達の感想を聞いてあげてください。

大谷選手から寄贈されたグローブで遊ぶ子どもの様子②

今日は、6年生がグローブを使える曜日でした。

学年によって使い方や遊び方は異なりますが、どの学年も皆、とても楽しそうなことが共通点です。6年生は、卒業が迫ってきています。このグローブが、小学校での素敵な思い出の1ページのための一助となれば、素晴らしいことです!

挨拶運動と能登半島地震に係る募金活動(児童会役員)

児童会役員の皆さんが、朝の挨拶運動とあわせて、能登半島地震に係る募金活動を実施しました。

挨拶運動は、年間を通して児童会役員の皆さんが実施してくれている活動です。今週は、その活動にあわせて募金活動も実施しました。

この募金活動は、児童会の皆さんが自分たちで意見を出し、話し合い計画し実現したものです。「誰かの役に立ちたい」という温かい気持ちが、子ども達の主体的な声で広がっていくこの取り組みは、心から素晴らしく職員一同、誇らしく思います。また、今日は、新児童会役員の皆さんも一緒に活動に参加してくれました。

南小の児童会活動は、このように温かい気持ちを先輩から後輩にバトンタッチしながら、脈々と続いています。

今回の募金にご協力をいただけました保護者の皆様、本当にありがとうございました。

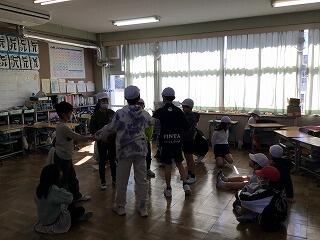

のびのびタイム(交流遊び)

のびのびタイムを実施しました。

今日ののびのびタイムは、異学年交流の時間でした。1~6年生までの児童が、いくつかのグループに分かれて、それぞれの場所で遊びました。今日は天気は良かったのですがあいにくの強風で、室内遊びに切り替えて行いました。

交流遊びは、これまでも実施してきたので、子ども達にとってはおなじみの活動です。でも、今回、いつもと大きく違ったことは、リーダーを5年生が行ったことです。今まで南小を支えてきてくれた6年生も、あと少しで卒業です。そのため、6年生の仕事や心意気を、次の最高学年の5年生に引き継ぐことが大切です。

5年生たちは、立派にリーダーの役目を務めてくれました。そして、今日は6年生への「感謝の気持ち」と5年生への「これからよろしくね」の気持ちを伝え合う時間となりました。このように脈々と、南小の良さは6年生から在校生に引き継がれていきます。

南小の「笑顔と活気」の素敵な時間となりました!

不審者対応避難訓練

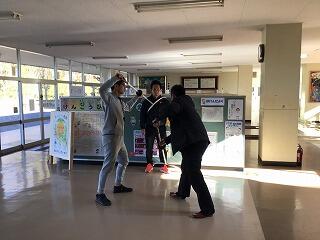

不審者対応に関する避難訓練を実施しました。

今回は、職員玄関から不審人物が侵入したという設定での訓練です。職員が不審な人物を目撃し、不審者であることを認識したところから訓練は始まりました。そこから、職員室の本部は情報を知り、その情報を各教室に伝え、児童の安全を確保しつつ不審者の侵入を防ぎ、警察に通報をし、児童の避難を行い、、と緊張感のある訓練でした。

緊張感をもつということは、命を守るために大切です。そして、その緊張感の中で、「命の守り方」を学ぶのが今回の訓練の目的です。1人に1つ、大切な命。その命を守るためには、今回のような訓練の積み重ねが必要です。

今回の訓練は、我孫子警察署の警察官をお招きして、訓練の様子を参観していただき、子ども達には訓練の大切さを伝えていただき、後ほど職員に対しては訓練に対する総括として指導、助言をいただきました。

子ども達は、真剣に訓練に望みました。是非、ご家庭で今日の訓練の様子と感想を聞いてあげてください。

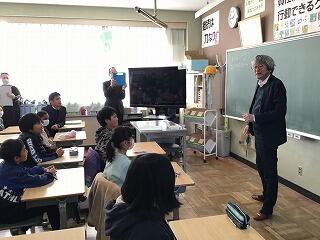

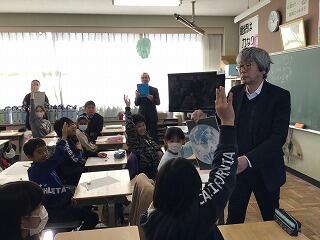

菊池省三先生の授業(5年生)

本日は、「菊池省三先生」が来校し、5年生の学級で道徳の授業をしてくださいました。

この方は、有名テレビ番組で紹介される程の、授業実践家の先生です。今回は、午前中に布佐小学校で、午後に南小で授業を展開してくださり、放課後には、南小と布佐小の先生方がその授業について見識を深め合う2校合同研修会も併せて実施しました。

授業は、まるで魔法のようでした。子ども達の意欲的な学びや友達同士の結びつき等を生み出す「魔法のことば」が次々と飛び出し、子ども達は楽しく生き生きと学んでいました。言葉で表すのが難しい程の1時間でした。

我々教職員は、この学びを、それぞれの学級での子ども達への支援や学級づくりに役立てていきます。5年生の子ども達は震災の事例から「想像する力を優しさにつなげる」ことの大切さについて考え、学びました。そして、1時間の学習を通して5年1組のクラスの温かさを、皆が再確認する時間となりました。

是非、ご家庭で子ども達の感想を聞いてあげてください。

大谷選手から寄贈されたグローブで遊ぶ児童の様子

大谷選手から寄贈されたグローブを使って子ども達は、休み時間に楽しそうに遊んでいます。

グローブは、体育委員会の児童が主体的に管理を担い、どの曜日のどの時間に何年生が使えるか、を決めました。そして、多くの児童が使えるように、3つのグローブ以外にも数個のグローブを設置しています。また、ボールも柔らかくて安全なものを用意しました。

今日は、業間休みになると2人の児童が楽しそうに走ってきて、グローブとボールを手にしました。そして、グローブを使ってキャッチボールをしていました。そして、その周りでは、縄跳びをしたり鬼ごっこをしたりと、それぞれの児童が楽しそうに遊んでいました。

このグローブは、南っ子たちみんなのものです。自由に、ぼろぼろになるまで使って、友達と仲良く楽しくたくさん体を動かして健康な体をつくりましょう!

今日は、「笑顔と活気」の業間休みの様子を紹介しました。