文字

背景

行間

日々の様子

1,2年生 スポーツテスト「ボール投げ」

校庭で、昨日の3年生に引き続き、1,2年生がボール投げの計測をしていました。

だいたい5~10mほどの記録といったところ。

ボール投げは、以前に比べて能力は確実に落ちました。

理由は簡単です。野球の衰退です。

私たちが子供だった頃、学校から帰って遊ぶものは「野球」がメインでした。

毎日ボールを握り、投げていたのですから、それは違いますよね。

一時期、このボール投げの能力を挙げてみようと様々に試みられましたが、なかなか記録は上がりませんでした。

腕の力だけではなく、握力、体全体の使い方、バランスが必要だからです。

なかなか難しいですね。

1年生は、先生が見本を見せていました。

40m以上飛んで、やんやの喝さい!さすがです!

ボール投げは、思わぬ事故のもとにもなります。

投げる方向、というより、ボールが届く範囲にはほかの子供たちを配置せず、ずっと遠くに立っていてもらって、ボールを返してもらいます。

2年生はもう要領が分かっているので、とってもスムース。

午後は天気予報通り暑くなりました。

昇降口の熱中症計はこんな感じ。

ピンクが気温、水色が湿度、黄色が熱中症指数です。

気温は校庭の地面の輻射熱も拾っていますので、高めに出ます。

気温は上がりましたが、湿度が低いので、熱中症指数はまだ低めでした。

この熱中症指数をもとに、昇降口に注意喚起の表示を出しています。

今年も暑さの事故なく過ごさせていきたいです。

大谷戸公園の朝 と ヤギ

初夏という言葉がぴったりの気候になってきました。

朝の大谷戸公園は、夜間に降った雨で澄んだ空気に朝日が差し、すがすがしい光景そのものでした。

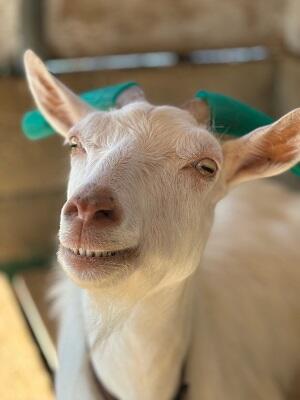

昨日、爪(蹄)を切ったヤギさんたち。

調子はどうか、歩きやすくなったかどうか、餌やり前に聞いてみるとこんな顔を・・・。

どういう意味でしょうか(笑)。

話しかけると、なにがしか反応して鳴いたり、表情にしたりしてくれます。

「何か話しかけてくれている」と認識してくれているだけでもうれしくなります !(^^)!。

こちらは今日ご家庭から届いたヤギのエサ。

いつも助かっています。ありがとうございます m_ _m。

避難訓練 と スポーツテスト と ヤギの爪切り

2時間目終わり間際に、避難訓練を行いました。

今回の想定は地震による避難です。

昨日早朝、携帯電話が鳴り響きましたね。

そなこともあり、今回は緊急地震速報の音は無しで心理面に配慮して行っています。

終わった後には、校庭で復習をするクラスが複数ありました。すぐに振り返り、これが大切です。

運動会も終わり、今週から2週間、スポーツテスト期間です。

正式名称は「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」と言いますが、まあスポーツテストの方が分かりやすいですね('◇')ゞ

汗をかいたり、運動量の多いテスト、「シャトルラン」などはできるだけ早目に涼しい時期のうちにやろうと確認しています。

もちろん、熱中症指数計を確認しながら進めています。

こちらは3年生のボール投げ。

こちらは4年生のシャトルラン。

話は変わって、放課後、ヤギを借りている大学の先生がヤギの爪を切りに来てくださいました。

メスヤギのユキちゃんの方の前足の爪が伸び気味で、時に歩きづらそうにしていたので頼んでいたことでした。

けっこう強引に押さえつけて、植木ばさみのようなはさみで切っていきます。

後ろ足の爪を切るときは、二人で抑え込み・・・(-_-;)

これで少しは歩きやすくなったかと思います。

先生、ありがとうございました m_ _m。

今日もいろいろあった小学校です(^.^)。

6年生 家庭科 調理実習「野菜いため」

6年生が家庭科の調理実習で「野菜いため」をつくっていました。

思い返せば、コロナ禍初年度には調理実習も行いませんでした。その後、感染予防のコツが分かってきたところで本校は比較的早めに調理実習を簡易に再開していきましたが、あの頃のことを思うたびに、なんだったのだろうと思います。

無事、当たり前のように調理実習ができて何よりです。

さて、今日のメニューは野菜いため。

人参、ピーマン、玉ねぎが具材です。

切り方、炒める順、炒め方、味付けなど、新しい技術の習得をねらいます。

まずは具材のカットから。みんな慎重に、いや、真剣に切っていますね~。

なかなか上手に切れていました。

黒板前には、テレビと接続したタブレット端末が置かれています。

そこで、切り方をいつでも操作して見返せるような工夫がされていました。

なかなかいいですね、この工夫は。

次は炒めです。

素早く、油と熱が伝わるように炒めていきます。

腕の見せ所ですね(#^^#)。

最後に塩・コショウで味付けをして出来上がりです。

しっかりと味見もして、出来上がりを確認していました。

帰りに校長室に立ち寄った6年生。

「おいしかったぁ~」「うまくできた」と自画自賛でした (^.^)。

6年生、とっても雰囲気がいいですね。運動会を終えて、それが加速したように感じます。

宿泊に向けて楽しみです。

1,2年生の栽培 と 表彰

1,2年生が生活科で栽培している苗がだいぶ大きくなってきました。

1年生の方はあさがおです。

この土日で一斉に芽を出し始めましたね。気温も上がり、お湿りもあったので、植物にとっては生長期に入りました。

一方、こちらは2年生。

トマト、オクラ、ピーマン、ナス・・・など、自分の選んだ野菜を自分の鉢で育てるとともに、畑でも育てています。

地植えしたナスには、もう花が咲いているものもあり、ちっちゃい可愛いナスも実っていました。

夏休みまで、日々生長が楽しみですね。

全校朝会では、バスケットボールチームの表彰を行いました。

運動会前にお願いされていましたが、いろいろあってずいぶん遅れてしまいすみませんでした。

優勝の賞状と、優勝盾の紹介です。おめでとうございます!!!(^O^)/。

6年生 教育実習生 研究授業

6年生に入っている教育実習生も、今日が最終日。

実習の総仕上げとして、研究授業を行いました。

「研究授業」または「授業研究」等、学校発の言葉でよく耳にするかと思いますが、

要するに、子供たちがよくわかる授業にするためにいろいろ授業の工夫をするわけですが、

その工夫が妥当であったのか、を確かめるのが研究授業です。

今回の研究授業は、体育の器械体操、「台上前転」が題材でした。

まずは今日の流れの説明。

今日の授業のために、もちろんいろいろ工夫をしています。

「台上前転」は、跳び箱台の上で前転をしますから、全転をする高さが高くなります。また、台の幅が狭いですから、心理的にもまっすぐに落ちないように回らないと、、、という焦りにも似たプレッシャーもかかります。

そこで、台上前転のリズムや感覚を体得してもらおうと、台上前転の動きをバラした運動をいくつか用意して体得してもらいます。

こちらはグルンとまわる感覚を身に付けさせる運動。

こちらはタンッと踏み切る勢いを身に付けるための運動。

台に手を付けるときの感覚を養う運動。

助走を経て飛び上がるときの運動。ケン・ケン・パッ・パッ。

レベルアップとして、まっすぐに転がったり、実際に台上前転をしてみる運動。

様々な工夫を凝らして、子供たちが台上前転のコツを掴めるようにしていました。

放課後には参観した先生たちが集まって協議会を行い、よかった面、改善の余地がある面などを話し合いました。

実習生にとっては、長い3週間だったでしょうか、短い3週間だったでしょうか。

「働く」ということは、人生の中でも大きな飛躍となるターニングポイントです。

受け手から仕手に変わる瞬間です。そして、仕手には、責任が伴います。

授業のコツもさることながら、そんな感覚も掴んでくれていたら、実習の甲斐があったというものです。

3週間、ご苦労様でした(^.^)。

この後の教員採用試験、がんばってください!

学校だより6月号を掲載しました

学校だより6月号を掲載しました。

PC・タブレットの場合、左側タブの「学校だより」を、

スマートフォンの場合は、下部の「学校だより」を開いてご覧ください。

↓ ダイレクトリンク ↓

今週のごみ拾い(5/28~31)

運動会明けの今週、心なしか校舎内も静か目。

子供たちも疲れがまだ抜けきっていないのか、はたまた燃え尽き感か、まあゆっくりしてもいいでしょう。

それくらい運動会はみんなエネルギッシュでしたから('◇')ゞ。

来週はもう6月。

5,6年生は夏休み前後の宿泊学習が控えていますが、夏休み前までは基本、学習にじっくりと取り組める時期となります。

今度は頭を使う番ですね。しっかりと取り組んでくださいね。

4月の保護者会でお話ししましたが、6,7月は熱中症対策で体育の授業時間数が少なめになります。ご承知おきください。

それでは今週のごみ拾いの紹介です。

【5/28】

【5/29】

【5/30】

【5/31】

皆さん、今週もご苦労様でした。

暑くなってくるので、ネッククーラーなどのグッズを工夫するなどして気を付けて拾ってくださいね。

ありがとう(^.^)。

台湾環境大使来校

5月30日(木)。台湾から環境大使の皆様が来校されました。

台湾の小中学校の校長先生や教育委員会の方、通訳さんや日本側のコーディネーターさんあわせて総勢35名の来校です。

今回の来日の目的は日本における「環境教育」や「ESD(持続可能な社会づくりの教育)」の実践の視察だそうです。

多摩市(教育委員会)がESDを推進していることもあり、視察地の候補に多摩市が上がりました。

そこで「環境教育」や「ESD」を教育活動の柱として実践している本校に来校するとなったわけです。

運動会の直後ですから、正直飾りつけもままなりません。

まあ、大人の都合の視察ですし・・・、さりとて恥ずかしいこともできないし、日常的に「環境教育」「ESD」を授業で行っていることを見ていただくことが最優先ですし・・・。

ということで、少しだけ飾り付けを。

環境大使一行のバスは、予定より30分も早く到着。

学校敷地内を歩きながら紹介していきます。もちろんヤギさんたちも(^O^)。

早速記念写真。

早く到着したこともあって、ちょうど谷戸田で田植えをしている5年生の様子をまず見ていただくことにしました。

30分くらい様子を見ていただいたでしょうか。

台湾は日本以上に稲作の盛んなところ。

小学生は必ず稲作体験をみっちりと行うとのことです。

しかし、東京にこんな場所があり、実際に泥田に入って泥まみれになって活動する姿には驚かれていました。

ようやく校舎に入り、家庭科室で1時間ほど、本校の生活科と総合的な学習の時間の学習活動について説明をしました。

説明後の質疑応答では、多摩市の教育長さんが答える場面も!(^^)!。

質問は途切れることなくたくさん出てきました。皆さんの「環境教育」への熱心さが伝わってきました。

説明の後は、4時間目の学習の様子を見ていただきました。

今日は4時間目は、低学年は生活科、3年生以上は総合的な学習の時間です。

まったく普段通りの授業です。(写真を撮り忘れてしまいました・・・)

タブレット端末を当たり前のように操作する様子、友達と伝え合い共有する様子、SDGsを授業で扱っている様子など、感心されていました。

子供たちには前日の給食の時間に、明日台湾の教育関係者が30名くらいいらして授業を参観することを伝えてありましたので、普段から外部の参観者が多いこともあって、子供たちは全く動ぜずいつもの通り。

その姿にも感心されていました。

まあ緊張するどころか、なんだか楽しみにしていた様子も。

これまでフランスやルクセンブルグ、カナダ、NHKなど、期せずして取材が多かったことも影響していたのかもしれませんね(^^ゞ。

中には「ニイハオ」「シェイシェイ」とあいさつする子供も多数(笑)。

きっと夕べ調べたりして覚えてきたのでしょう(*^^)v。

「地震は大丈夫でしたか?」とタブレット端末の翻訳サイトを使って聞く子供も。

「すごく揺れたけれど大丈夫だよ」との答えに「安心しました」と返していました。

給食を食べていただき、最後にご挨拶をいただきました。

その中で、なんと台湾の文部科学省からの感謝状をいただきました。

ありがとうございます。

とっても光栄なのですが、なんだか気恥ずかしいです。そして、子供たちに感謝です。

来週月曜日の全校朝会で紹介しようと思います。

帰り際にLINEの交換も。これからドキドキです(笑)。

台湾環境大使の皆様、遠いところご来校いただきありがとうございました。

運動会の絵と竹とんぼ

運動会で、子供たちのみならず教員たちも私も完全燃焼。

ホームページ更新が滞ってしまいました。すみません。

それだけ短期集中でガッと取り組んでいたのでしょう。

そんな行事ができて、コロナ禍のことを思うと、つくづく平時のありがたさを感じます。

さて、1年生が早速運動会の絵を描いて掲示していました。

朝、出勤して教室前を通ると、なんだか華やかな明るい感じがしました。

面談の時にぜひじっくりとご覧ください。

一方、昇降口でいつものように登校する子供たちを迎えていると、4年生の子が竹トンボ4本を見せてくれました。

なんでもおじいちゃんが作ってくれたのだそう。

もちろん貸してもらって、周りにいる子供たちと飛ばしてみました。

しっかりと中心に軸があり、きれいに回って飛んでいきます。

とても丁寧に作られた竹とんぼだなと手に伝わってきました。

さすがです、おじいちゃん!!!

竹トンボはこの後どうするの?と尋ねると、学童に持っていこうと思うと話していました。

学童ならば、たくさんの子供たちが遊べそうですね。

その発想にも感心しました。素晴らしいです。

朝からとてもほっこりとしてしまいました。ありがとう。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★悩みを抱え込まないで!

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

相談窓口一覧.pdf

保護者向けリーフレット「どうしたの?」一声かけてみませんか.pdf

PTA作成 地域安全マップ

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法