学校の様子

9月8日 避難訓練

2校時目に、避難訓練を実施しました。地震発生後、火災が起き避難するという想定で行いました。雨天時ということもあり、避難場所は体育館としました。児童は「お・か・し・も・ち」の約束を守り、素早く体育館に避難することができました。また、消火器の使い方やスモーク体験を行い、災害から自分の身を守るための行動について学習することができました。

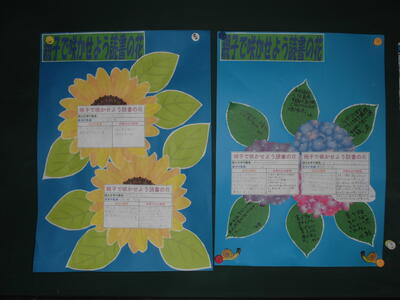

9月6日 親子読書&自主学習

家読推進プロジェクトとして、親子での読書活動を実施しています。4月の学年PTAで、各学年ごとにテーマを決めて取り組んでいます。取り組みの一部を紹介します。親子で大きな読書の花を咲かすことができました。

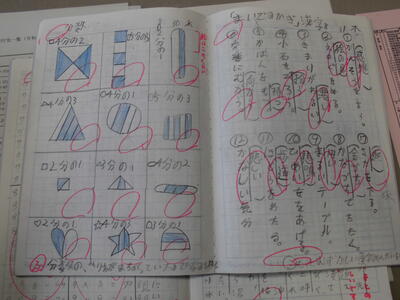

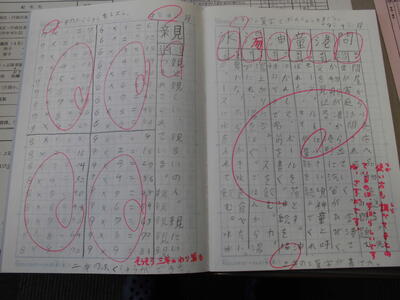

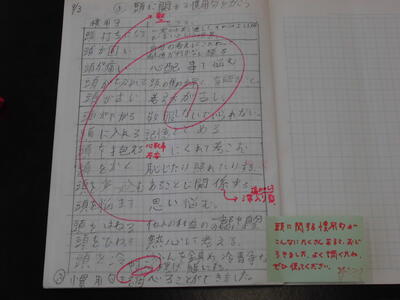

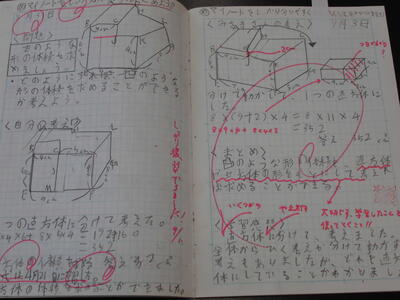

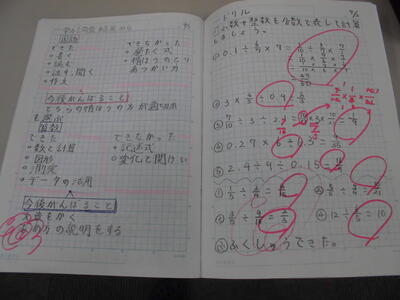

3学年の自主学習ノートを紹介します。「習得、活用、探求」と学習を深めています。

9月5日 委員会活動

1学期後半がスタートして最初の委員会活動が行われました。各委員会とも1学期前半を振り返りつつ、年間の計画に従い活動を行ないました。4年生以上が委員会活動を行っていますが、夏休みを経て成長が感じられるような活動ぶりでした。さすが、安沢小学校を支える上学年の子どもたちです。

9月4日 自主学習について

学校教育目標の具現化に向け、具体策の一つとして、「家庭学習の習慣化」を推進しています。学力調査の結果を受け、夏休み前集会では計画的に学習に取り組む大切さを話しました。子どもたちに夏休み明け朝会で確認したところ、多くの児童が計画的に学習に取り組めたとの自己評価をしていました。「継続は力なり」で、これからも学習に主体的に取り組んでほしいと思います。5・6年生が土曜日と日曜日に行ってきた自主学習ノートを紹介します。

9月1日 ICT支援授業について

1・2校時目に4年生、3・4校時目に5年生が、外部講師によるICT支援授業を行ないました。グーグルスライドを使って、総合的な学習の時間の発表資料(スライド)を作成しました。子どもたちは、相手意識をもち、わかりやすく資料を作成しようと取り組んでいました。また、外部講師から効果的な表現方法についてアドバイスをもらいながら作業していました。今後もICTを上手に活用し、目的が達成できるよう学習に取り組んでほしいと思います。

8月31日 演劇鑑賞の事前研修(ワークショップ)

9月21日(木)に劇団東京芸術座による「パンプキン!ー模擬原爆の夏ー」の公演が予定されています。劇団の方針として、当日の演劇には開催校の6年生も出演することになっており、その事前打合せを兼ねて、本日ワークショップが行われました。劇団員の方から丁寧な指導を受け、子どもたちは生き生きと活動していました。当日の公演が楽しみです。

8月30日 読み聞かせについて

本日、ポットの会の方々による第4回目の読み聞かせが行われました。子どもたちは、ポットの会の方々の巧みな読み聞かせに聞き入っていました。ポットの会の皆様、本校の児童のためにいつもありがとうございます。

8月28日 夏休み明け朝会について

38日間という夏休みが終わり、今日から1学期の後半がスタートしました。子どもたちは、昨年までのように新型コロナウイルス感染症対策等の制限もなく、充実した夏休みを過ごすことができたと思います。大きな病気やけがもなく過ごすことができたのも、これもひとえにご家庭でのご支援・ご協力のおかげです。本当にありがとうございました。

本日の朝会では、夏休み前の集会でお願いした「3つのあ」(あいさつ、安全、明日のために)について、確認をしました。また、「1学期後半に向けて、目標をしっかりともち、自分の力を信じて努力していきましょう。」と話をしました。1学期の終了まで残り29日間となります。この29日間で、学期のまとめをしっかりと行っていきたいと思いますので、今後ともご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

8月26日(土)親子奉仕活動について

本日午前7時より、PTA環境部主催による親子奉仕活動が実施されました。昨年度までは、コロナ禍ということもあり、感染状況を鑑みて実施の可否を決めてきました。今年度については、第5類への移行等を受けて、制限をせずに計画通り実施しました。明後日から始まる1学期後半の教育活動が円滑に実施できるよう、親子で環境整備に取り組みました。校庭は、見違えるようなきれいな環境に整備されました。暑い中、御参加いただいたPTAの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。今後ともPTA活動への御協力よろしくお願いいたします。

8月4日 矢板市教育講演会

矢板市教育会と矢板市PTA連絡協議会の共催により、教育講演会がオンラインで行われました。本校では、3名の保護者の方が参加くださいました。「子どもを理解する~エンパワメントの考え方~」という演題で、講師は、認定NPO法人 だいじょうぶ 畠山 由美さんでした。講話の中で畠山さんは、「子どもたちが自立・自律するためには、安心できる場所があること、わかってくれる人がいること」と述べていました。子どもたちの健全育成に向け、学校・家庭・地域が一体となって安心した場所となるよう努めていきたいと感じました。