文字

背景

行間

◆学校林での活動や学校林・学校の自然

学校林での活動や学校林・学校の自然をご紹介します!

アズマヒキガエルと啓蟄・春一番

3月6日は啓蟄でした。毎年この前後にヒキガエルがビオトープに現れます。

去年は3月5日、啓蟄の前日。おととしは啓蟄の3日後の3月8日。

平成28年(2016年)は啓蟄の2日後の3月7日。平成27年(2015年)は啓蟄の前日3月5日でした。

今年は啓蟄の2日後3月8日に現れて卵を産んだのですが、たった4、5匹しか来ません。

毎年、数十匹は集まるのですが…。

ずっと待っているのですが、全然増えません。どうしてしまったのでしょうか。

産卵を終えたアズマヒキガエルは、また、どこかに戻って行きました。

春までもう一寝入りします。

3月9日、関東地方に春一番が吹いたと発表がありました。

昨年は3月1日、平成29年は2月17日、平成28年は2月14日でした。

平成27年は発生しませんでした。

去年は3月5日、啓蟄の前日。おととしは啓蟄の3日後の3月8日。

平成28年(2016年)は啓蟄の2日後の3月7日。平成27年(2015年)は啓蟄の前日3月5日でした。

今年は啓蟄の2日後3月8日に現れて卵を産んだのですが、たった4、5匹しか来ません。

毎年、数十匹は集まるのですが…。

ずっと待っているのですが、全然増えません。どうしてしまったのでしょうか。

産卵を終えたアズマヒキガエルは、また、どこかに戻って行きました。

春までもう一寝入りします。

3月9日、関東地方に春一番が吹いたと発表がありました。

昨年は3月1日、平成29年は2月17日、平成28年は2月14日でした。

平成27年は発生しませんでした。

3月8日、雪化粧

3月8日、朝、昨日の雨は山地では雪だったようで、丹沢の山々が雪化粧をしていました。

屋上からの景色 矢印は富士山です。

屋上からの景色 矢印は富士山です。

ツグミ カワラヒワ

2月27日。朝、冬鳥のツグミの写真を撮ることができました。

ツグミは冬にシベリアから渡って来る冬鳥です。

冬鳥の中では一番最後にやってきます。今年は12月11日に初めて確認しました。

春は一番最後まで残り、連休くらいまで見られます。

ツグミの仲間は地中の虫をよく食べるので、地上に降りているところをよく見ます。

ヒヨドリ程度の大きさで背中が茶色、お腹は白で黒い斑点、目の上の白い筋が目印です。

背筋が伸ばして、よい姿勢で遠くを見ている姿が素敵です。

同じ時間にカワラヒワがいました。

スズメ程度の大きさで、腰にある黄色い斑点が目印です。

留鳥で1年じゅういますが、この辺りでは毎日見られるほど多くはいません。

「河原」という名前の通り多摩川河川敷でよく見られます。

ヒワの仲間はくちばしが太く短く、実や種子を割るのに適しています。

ヒマワリの種が大好きで、3年生が育てていたヒマワリの種が熟すと

上手に止まってくちばしで取り出し、殻を割って中身だけを食べていました。

キリコロカリコロと少し長めの優しい声で鳴きます。

ツグミは冬にシベリアから渡って来る冬鳥です。

冬鳥の中では一番最後にやってきます。今年は12月11日に初めて確認しました。

春は一番最後まで残り、連休くらいまで見られます。

ツグミの仲間は地中の虫をよく食べるので、地上に降りているところをよく見ます。

ヒヨドリ程度の大きさで背中が茶色、お腹は白で黒い斑点、目の上の白い筋が目印です。

背筋が伸ばして、よい姿勢で遠くを見ている姿が素敵です。

同じ時間にカワラヒワがいました。

スズメ程度の大きさで、腰にある黄色い斑点が目印です。

留鳥で1年じゅういますが、この辺りでは毎日見られるほど多くはいません。

「河原」という名前の通り多摩川河川敷でよく見られます。

ヒワの仲間はくちばしが太く短く、実や種子を割るのに適しています。

ヒマワリの種が大好きで、3年生が育てていたヒマワリの種が熟すと

上手に止まってくちばしで取り出し、殻を割って中身だけを食べていました。

キリコロカリコロと少し長めの優しい声で鳴きます。

5年・6年 学校林整備作業

2月22日。授業時間として5・6年生全員と全職員が参加する学校林整備作業を行いました。

6年生は2月9日のとよぱあくでできなかった杭(くい)打ちやビオトープの清掃、下草刈りなどを

5年生は枝拾いや伐採した丸太の片付けなどを行いました。

6年生の下草刈り

学校林ビオトープもきれいになりました。

絶滅危惧種タマノカンアオイ保護のため、立ち入らないように杭を打ちました。

5年生がたくさん枝を拾ってくれました。

6年生は2月9日のとよぱあくでできなかった杭(くい)打ちやビオトープの清掃、下草刈りなどを

5年生は枝拾いや伐採した丸太の片付けなどを行いました。

6年生の下草刈り

学校林ビオトープもきれいになりました。

絶滅危惧種タマノカンアオイ保護のため、立ち入らないように杭を打ちました。

5年生がたくさん枝を拾ってくれました。

スギ花粉が飛散しています

2月22日、屋上に黄色い粉が積もっていました。

暖かくなって、いよいよ大量のスギ花粉が飛散しだしました。

暖かくなって、いよいよ大量のスギ花粉が飛散しだしました。

ナズナ・ホトケノザが咲いています

2月19日、学校の畑に春の花、ナズナとホトケノザが咲いています。

もう何日も前から咲いているようです。

雑草といってしまえばそれまでですが、小さい花をよく見ると、とてもかわいい花たちです。

ナズナ ホトケノザ

ナズナは春の七草です。

春の七草にはホトケノザもありますが、春の七草のホトケノザは別種です。

コオニノタビラコというキクの仲間で、学校にも咲きますが、まだ咲いていません。

このホトケノザはシソの仲間です。

もう何日も前から咲いているようです。

雑草といってしまえばそれまでですが、小さい花をよく見ると、とてもかわいい花たちです。

ナズナ ホトケノザ

ナズナは春の七草です。

春の七草にはホトケノザもありますが、春の七草のホトケノザは別種です。

コオニノタビラコというキクの仲間で、学校にも咲きますが、まだ咲いていません。

このホトケノザはシソの仲間です。

1年 保育園児の学校林案内

2月15日。1年生が来年小学校に入学する保育園の年長さんを招待して学校を紹介しました。

保育園との交流会

学校林も園児に紹介しました。

ブランコ、つり橋、くもの巣の遊具でも遊んでもらいました。

枯れた樹木の伐採

2月14日、学校林ボランティアと地域の方が枯れた樹木の伐採をしてくださいました。

12月8日の学校林活用・再生プロジェクト委員会で指摘を受けた枯れ木を

多摩市立グリーンライプランターの方や地域の多摩市グリーンボランティア森木会の方、

学校林ボランティアの方6名で5本伐採し、安全を確保しました。

ありがとうございました。

12月8日の学校林活用・再生プロジェクト委員会で指摘を受けた枯れ木を

多摩市立グリーンライプランターの方や地域の多摩市グリーンボランティア森木会の方、

学校林ボランティアの方6名で5本伐採し、安全を確保しました。

ありがとうございました。

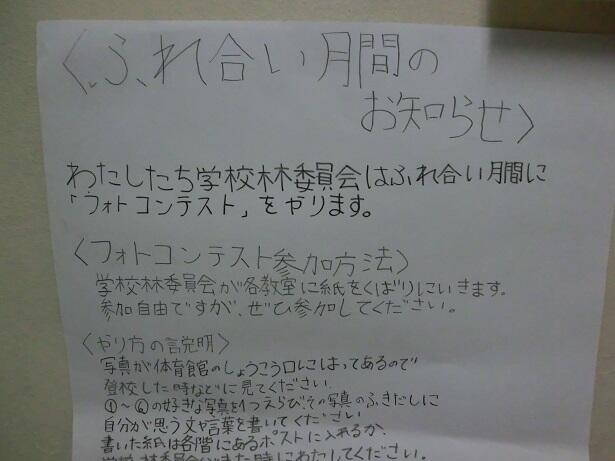

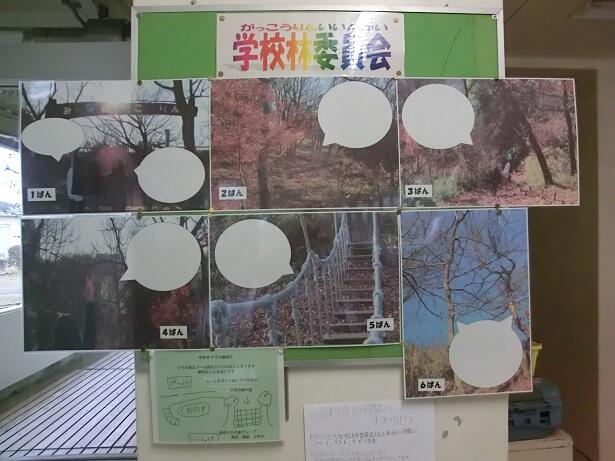

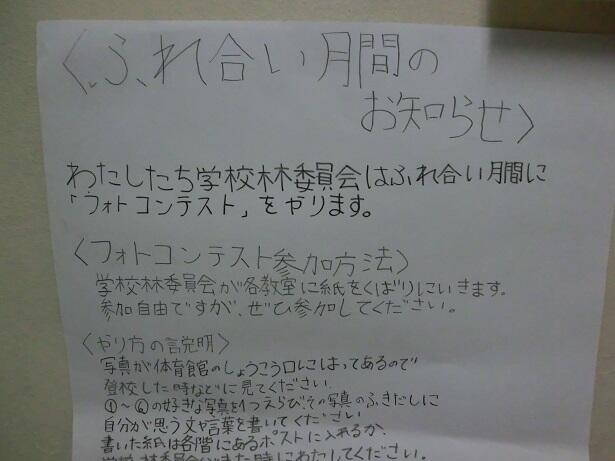

フォトコンテスト

2月は豊小ふれあい月間です。

学校林委員会では学校林とふれあうために、学校林の木の気持ちを考える

フォトコンテストを実施しています。

写真を見ながら木の気持ちを想像して吹き出しの言葉を考えます。

学校林委員会では学校林とふれあうために、学校林の木の気持ちを考える

フォトコンテストを実施しています。

写真を見ながら木の気持ちを想像して吹き出しの言葉を考えます。

アンズが咲きました

2月12日、アンズが咲いているのを見つけました。

学校北側の車が入る道沿いに咲いています。

ピンク色の花で梅より大きい実が付きます。

学校北側の車が入る道沿いに咲いています。

ピンク色の花で梅より大きい実が付きます。

☆ 連絡・手続き等

服務事故防止ポスター

豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

☆ 学習支援コーナー

●学習支援サイトのリンク集

NHK for School

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)

☆ カウンター

1

4

4

2

9

9

1