カテゴリ:報告事項

祝! 最優秀賞受賞

8月30日(金)に、第54回栃木県少年の主張発表塩谷地区大会が開催され、各校の代表者(全8名)が出場しました。この大会は、塩谷地区の中学生が日常生活で感じていることや考えていることを発表することにより、若者としての誇りと自主性を育てるとともに、広く社会に訴えることにより、同世代の少年の意識の啓発及び青少年の健全育成に対する大人の理解と関心を深めることを目的として毎年行われているものです。

本校代表の生徒は、「心の土台を固めて」を主題に、落ち着いた態度で会場全体に語りかける発表をおこない、見事、最優秀賞を獲得しました。おめでとうございます!

これを受けて、9月21日(土)には、本地区代表として県大会に臨みます。

《本日の給食》

牛乳パン オムレツ ビルマ汁 レモンゼリー

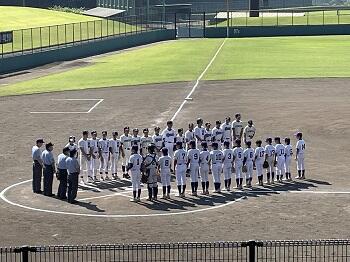

栃木県中学校総合体育大会

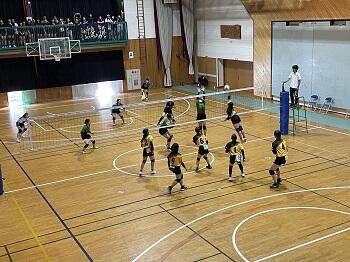

〇 栃木県中学校総合体育大会バレーボール大会(TKCいちごアリーナ)

《 女子準決勝 VS 益子町立七井中学校 》

《 関東大会代表決定戦 1回戦 VS 真岡市立久下田中学校 》

☆ 3年生の皆さん、お疲れさまでした。「Never give up!! ~ 今しかない青春を ~」を十分に見届けさせていただきました。一人一人が『高根沢町立北高根沢中学校』の看板をしっかり背負い、どの部も最後まで諦めない戦いができたことは、本校の誇りであり、ブランドとなりつつあります。ありがとう!

栃木県中学校総合体育大会(20・21日)

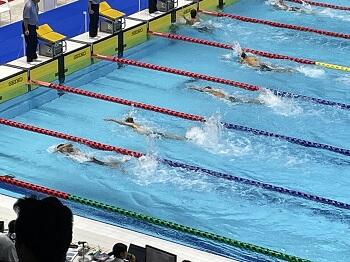

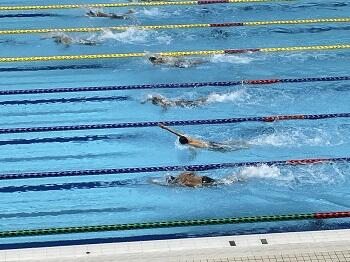

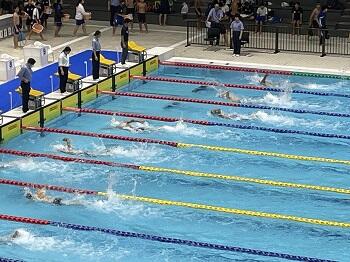

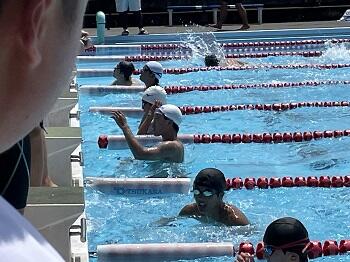

〇 栃木県中学校総合体育大会水泳競技大会(7/20 日環アリーナ屋内水泳場)

《 男子50m自由形 予選6組 》

《 男子50m自由形 予選12組 》

〇 栃木県中学校総合体育大会柔道大会(7/21 ユウケイ武道館)

《 女子個人戦 1回戦 》

《 女子個人戦 2回戦 》

夏への扉

今週の月曜日(7/16)に、我が家の庭先で神秘的な光景を見かけました。

一足先に、夏の理科自由研究っぽくお伝えします。

〇 蝉の羽化現場が発見される(7/16 18:00)。羽はまだ縮れており、幻想的なエメラルドグリーンです。

〇 1時間後(7/16 19:01)、羽は綺麗に伸びていました。でもまだ弱弱しいです。ヒグラシ(カナカナ)かな?

〇 更に1時間後(7/16 20:00)、先ほどよりも、羽の模様がはっきりしてきましたね。

〇 1時間後(7/16 21:04)、茶色が濃くなってきました。雨は降り続いています。

〇 (7/16 3:04) 気になって眠れません(ToT)。君はアブラゼミだったのね。

〇 出勤の時刻(7/16 6:48)になっても動かず。気温21℃、雨はやや強し。無事にはばたくんだよ!

その日、午後7時過ぎに帰宅したところ、まだ同じ場所にセミはいました。気温が低く、動けない様子でした。心配しましたが、翌朝5時には姿はなく、無事に飛び立ったようです。よかった。

本日、いよいよ梅雨明け宣言!夏への扉が大きく開かれました。

皆さんも暑さに負けず、元気にはばたきましょう!

《本日の給食》

麦ごはん 揚げモロの甘辛だれかけ のり和え 干ぴょう入りかきたま汁

3連休ダイジェスト

7月13日(土)

〇 栃木県中学校総合体育大会ソフトテニス大会(男子個人:石川スポーツグランドくろいそ)

7月14日(日)

〇 栃木県中学校総合体育大会剣道大会(男子団体(赤襷):ユウケイ武道館)

7月15日(月)海の日

〇 栃木県中学校総合体育大会剣道大会(男子個人(白襷):ユウケイ武道館)

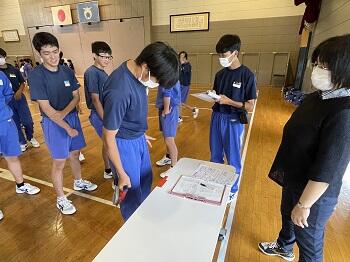

〇 高根沢町中学生海外派遣 結団式(改善センター)

《本日の給食》

ごはん ポーク焼売 わかめともやしのナムル 八宝菜

あの時の給食

《7月4日(木)の給食》

麦ごはん 鶏肉の中華風照り焼き 中華くらげ和え ワンタンスープ

《7月5日(金)の給食》

わかめごはん 星形ハンバーグケチャップソース 星のサラダ そうめん入りすまし汁

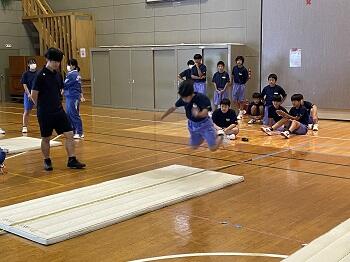

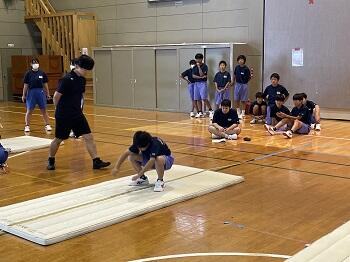

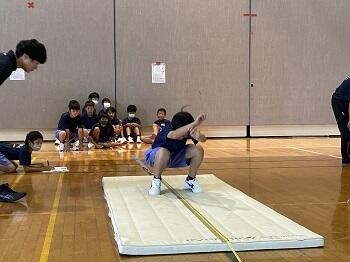

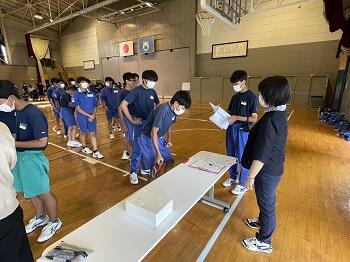

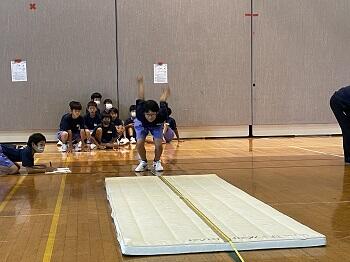

新体力テスト

地区総体が終了して間もないですが、昨日、今年度の新体力テストが実施されました。生徒たちは大会の疲れを微塵も感じさせない意欲的な取組を見せてくれました。なお、50m走、ハンドボール投げ、シャトルランはそれぞれの体育の授業で実施するそうです。

〇 握力

〇 上体起こし

〇 長座体前屈

〇 反復横とび

〇 立ち幅跳び

《6月18日(火)の給食》

ごはん マーボー豆腐 えび焼売(2) 春雨サラダ

《本日(6/19)の給食》

米粉パン アンサンブルエッグ 紫キャベツ入りサラダ 白インゲン豆のポタージュ

令和6年度 地区総合体育大会各種大会ダイジェスト

みんな、輝いていました!

感動をありがとう!

《本日の給食》

ごはん チキンミンチカツ ごまポテサラダ 豆腐とわかめの味噌汁

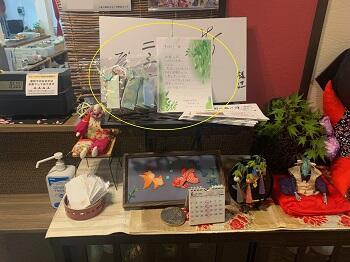

美術部の自主活動

6月1日(土)に本校の美術部員は、部活動の一環で作成した「鶴の折り紙付き箸袋」を、さくら市のある飲食店へ贈呈してきました。この飲食店は元々高根沢町にお店がありましたが隣町に移転したそうです。本校の教職員がよくお弁当の注文等でお世話になることが多く、届けられたお弁当の箸袋の端が折鶴になっていたのを美術部顧問が部員に紹介したところ、創作意欲をかき立てられ、このほど200袋程を日頃の感謝を込めて贈呈したのだそうです。学びの場は、授業以外にもいろいろあるものですね。

《本日の給食》

ごはん いわしゴマ味噌煮 ひじきの炒り煮 ピリ辛味噌汁

小中合同交通安全教室(スケアード)

6月4日(火)に東小学校の5・6年生と合同で、交通安全教室を実施しました。今回は、プロのスタントマンによる模擬交通事故の実演(スケアード)を見学し、交通事故の恐ろしさや注意すべき交通マナー等を学びました。これから梅雨の季節になります。スリップや前方不注意等による交通事故が多発する時期となります。ご家庭においても朝の出がけに一言「交通に気をつけてね!」とお声掛けいただけるとたいへん助かります。

《本日の給食》

麦ごはん 油淋鶏(ユーリンチー) わかめとツナの和え物 干ぴょう入り団子汁