水をきれいにする話

「水道の蛇口をひねると、きれいな水が出てきます。」

「あたりまえだよ」というかもしれませんが、きれいな水が自由に使えるわけを考えたことがありますか?

7月1日(水)、公益財団法人 千葉県下水道公社の職員の方を講師として招き、「下水道教室」を行いました。

実験を通して、よごれた水がきれいな水になるまでを学習しました。

実験① ココアをつかって『よごれた水』をつくりました。(家庭で使った水のかわりです。)

実験② よごれた水をろ紙でろかしてみました。(下水処理場の沈殿池の代わりです。大きな

ゴミを取り除きます。)

実験③ きれいな水でうすめます。(下水処理場の最初沈殿池のかわりです。処理場では中くらいのよごれをしずめてとりのぞきます。)

実験④ くすりでよごれの固まりをつくり沈めます。(下水処理場の反応層・最終沈殿池のかわりです。処理場では、実験⑥のように微生物が小さなよごれを食べてしずんでいきます。)

実験⑤ つくった水をパックテストで調べます。

いちばん左端の紫色に近づくほどきれいな水であることを証明しています。

いちばん左端の紫色に近づくほどきれいな水であることを証明しています。

実験⑥ よごれた水に『微生物』を入れて、よごれを食べてもらいます。(下水処理場では、微生物が小さな汚れを食べて、汚れた水をきれいにしています。

学校の池の水もパックテストで調べてみました。 きれいな水を示す、紫色でした。だから金魚がすめるんだね。 池の水は見た感じは汚れているようにみえるけれど、微生物がしっかり汚れを食べてくれているんだね。

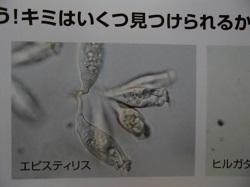

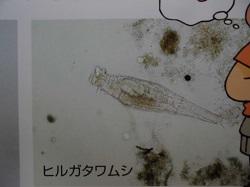

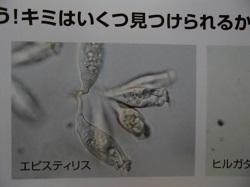

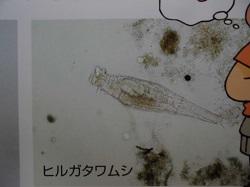

川の水に住んでいる微生物たち: どこかで聞いたことのある名前もあるね。

*みんな真剣な表情で話を聞いています。

*みんな真剣な表情で話を聞いています。

川には水をきれいにする生き物が住んでいます。代表的な生き物は、目では見えない微生物です。この微生物がよごれの原因物質を食べてくれているのです。その原理を活用したしくみが下水道処理法なのです。

私たちのくらしは下水道のおかげで守られていることを学びました。

だけど、一番大切なことは、水をよごさないこと。

私たちが家庭でもできることは・・・。

①調理くずをながさないこと

②トイレに水にとけないものを流さないこと

③油をながさないこと

④洗剤は使いすぎないこと

家族と一緒に話し合って考えてみましょう。

「あたりまえだよ」というかもしれませんが、きれいな水が自由に使えるわけを考えたことがありますか?

7月1日(水)、公益財団法人 千葉県下水道公社の職員の方を講師として招き、「下水道教室」を行いました。

実験を通して、よごれた水がきれいな水になるまでを学習しました。

実験① ココアをつかって『よごれた水』をつくりました。(家庭で使った水のかわりです。)

実験② よごれた水をろ紙でろかしてみました。(下水処理場の沈殿池の代わりです。大きな

ゴミを取り除きます。)

実験③ きれいな水でうすめます。(下水処理場の最初沈殿池のかわりです。処理場では中くらいのよごれをしずめてとりのぞきます。)

実験④ くすりでよごれの固まりをつくり沈めます。(下水処理場の反応層・最終沈殿池のかわりです。処理場では、実験⑥のように微生物が小さなよごれを食べてしずんでいきます。)

実験⑤ つくった水をパックテストで調べます。

いちばん左端の紫色に近づくほどきれいな水であることを証明しています。

いちばん左端の紫色に近づくほどきれいな水であることを証明しています。実験⑥ よごれた水に『微生物』を入れて、よごれを食べてもらいます。(下水処理場では、微生物が小さな汚れを食べて、汚れた水をきれいにしています。

学校の池の水もパックテストで調べてみました。 きれいな水を示す、紫色でした。だから金魚がすめるんだね。 池の水は見た感じは汚れているようにみえるけれど、微生物がしっかり汚れを食べてくれているんだね。

川の水に住んでいる微生物たち: どこかで聞いたことのある名前もあるね。

*みんな真剣な表情で話を聞いています。

*みんな真剣な表情で話を聞いています。川には水をきれいにする生き物が住んでいます。代表的な生き物は、目では見えない微生物です。この微生物がよごれの原因物質を食べてくれているのです。その原理を活用したしくみが下水道処理法なのです。

私たちのくらしは下水道のおかげで守られていることを学びました。

だけど、一番大切なことは、水をよごさないこと。

私たちが家庭でもできることは・・・。

①調理くずをながさないこと

②トイレに水にとけないものを流さないこと

③油をながさないこと

④洗剤は使いすぎないこと

家族と一緒に話し合って考えてみましょう。