2022年1月の記事一覧

今日の校内の光景(1・3~6年生)

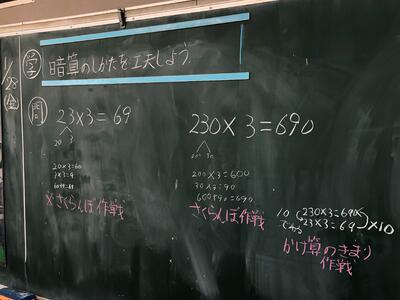

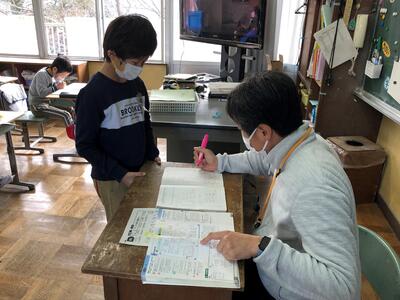

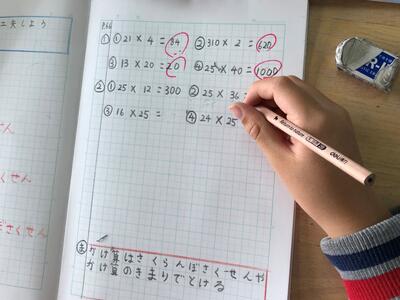

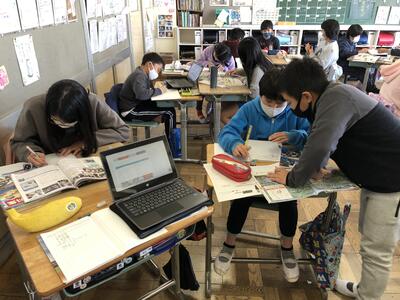

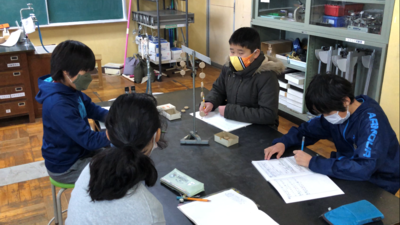

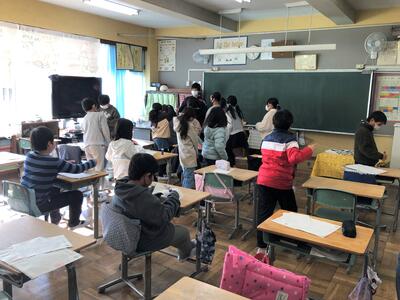

1時間目の3年生の教室です。算数の学習で、2桁の掛け算を暗算で計算する練習をしていました。児童たちが取り組んでいた問題がけっこう難しそうでしたので、途中から一緒に勉強してきました。そのため、少ししか写真を撮ることができませんでした。

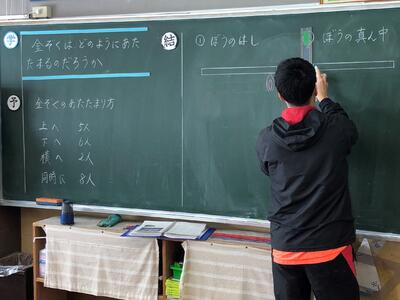

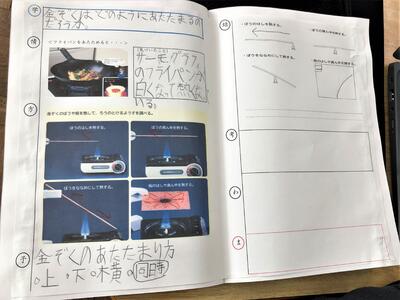

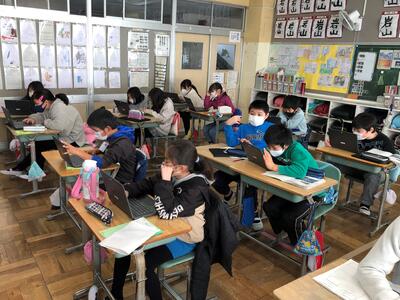

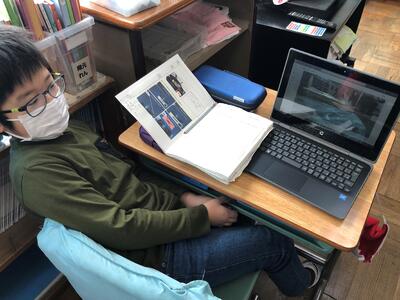

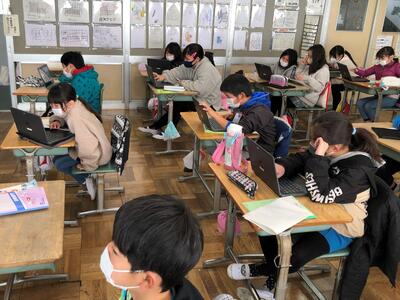

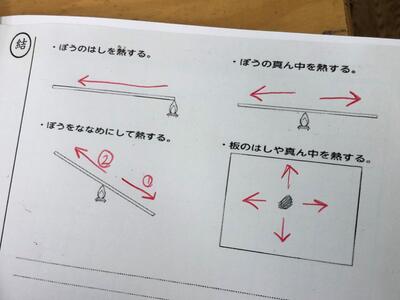

同じ1時間目、4年生教室の様子です。熱の伝わり方について、自分たちが行った実験の様子を撮影した動画を互いに見合って、検証を進める学習をしていました。タブレットPCはこのような使い方もできるので、本当に便利になったと思います。

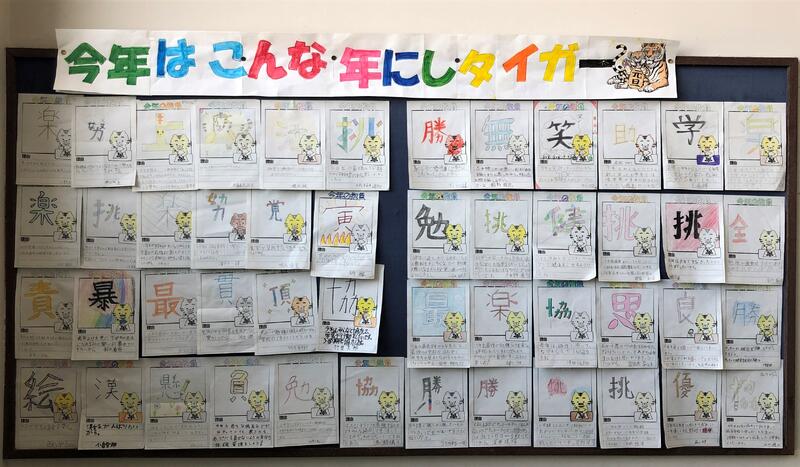

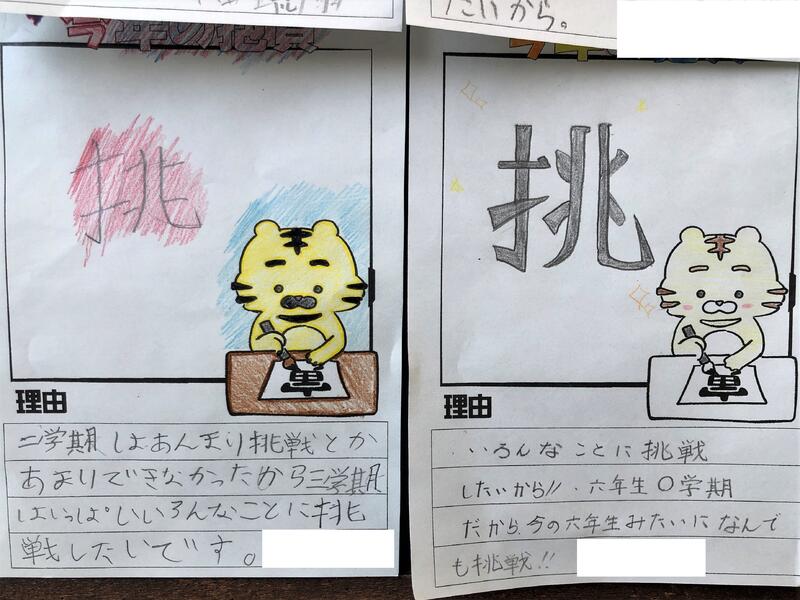

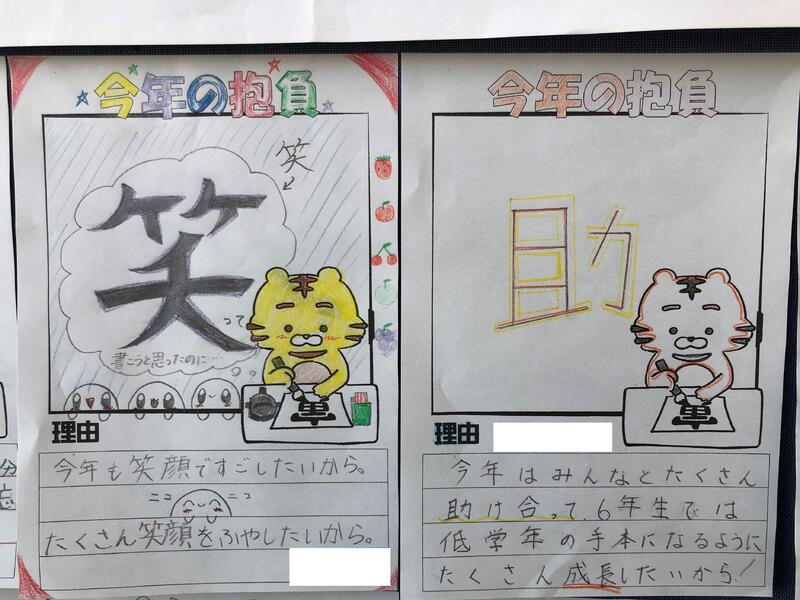

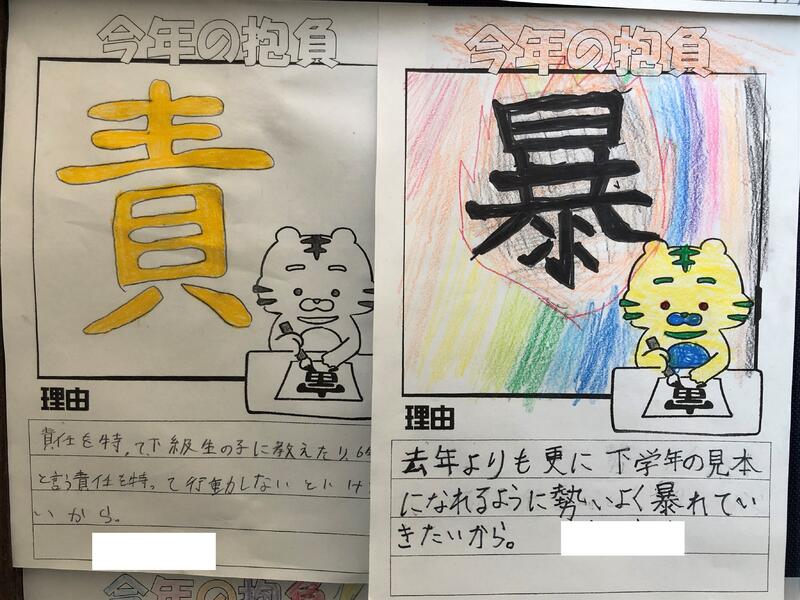

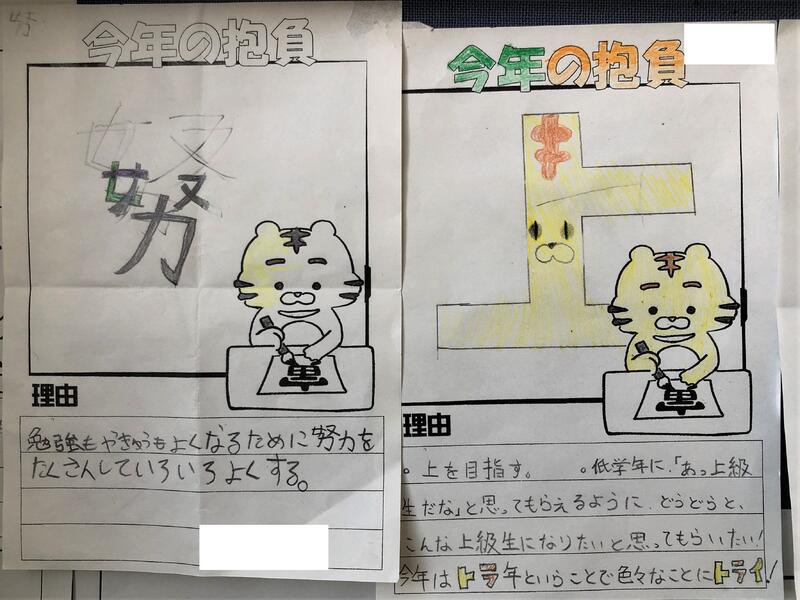

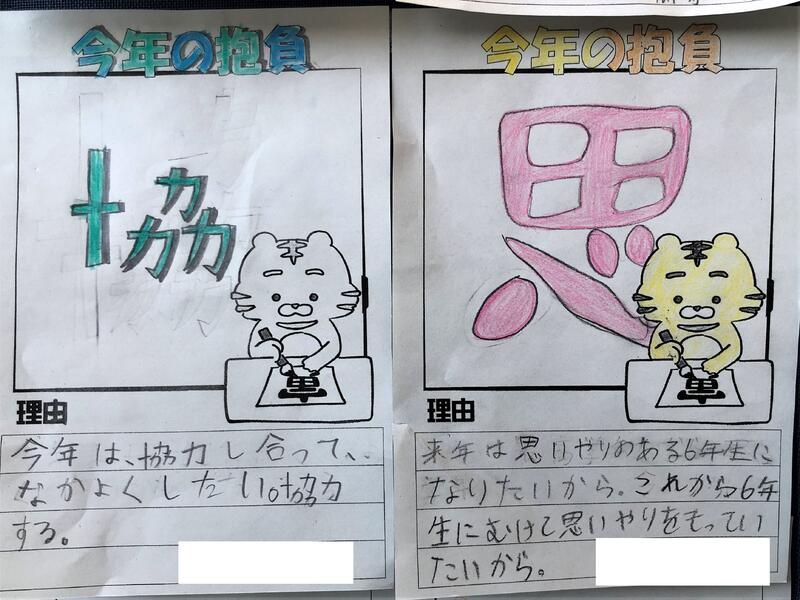

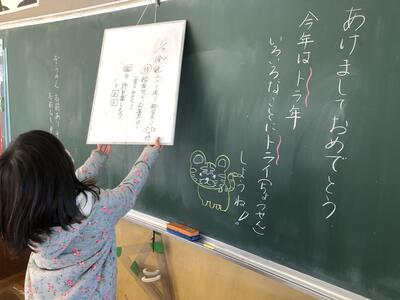

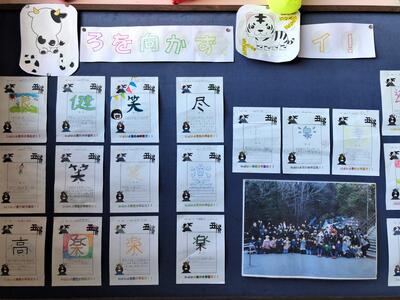

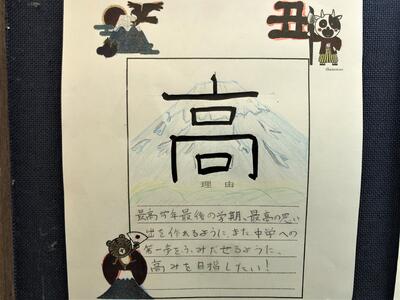

5年生の掲示板に貼られている「今年はこんな年にしタイガー」です。今年の意気込みを表す漢字に「挑」の字を選んだ児童が多いようです。最近、5年生が作った掲示物や作文を見ていると、「今年の6年生のように~」という表現をよく目にします。多くの5年生が、今の6年生を来年自分たちが目指す目標として見ているようです。

2時間目、校庭では3年生が縄跳びの練習をしていました。長縄の練習は今日が初めてだったようで、連続で跳ぶのはまだ難しそうですが、それでもみんな楽しそうに練習に取り組んでいました。

業間休みの時間です。大勢の児童たちが楽しそうに遊んでいる脇で、6年生の飼育委員の児童たちが孔雀の世話をしてくれています。久しぶりに孔雀を近くで見てみると、その大きさから「可愛い」というよりは少し「怖い」と感じてしまいます。(あくまでも個人の感想です)

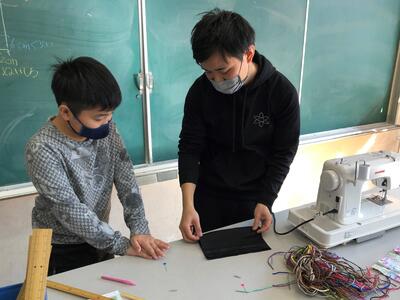

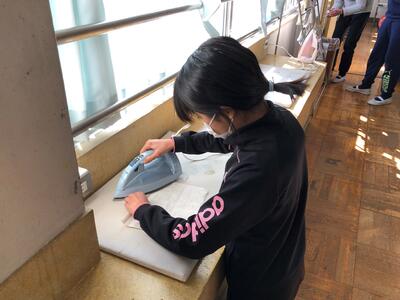

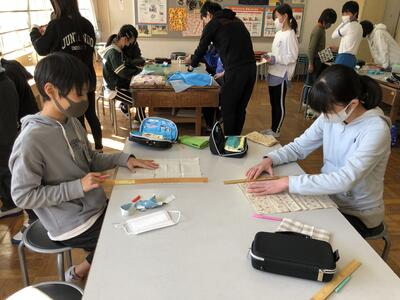

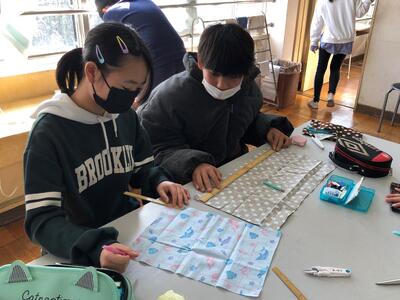

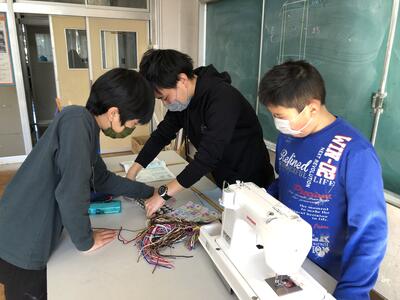

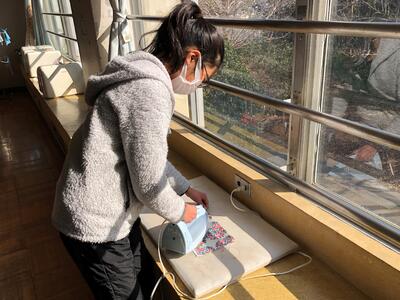

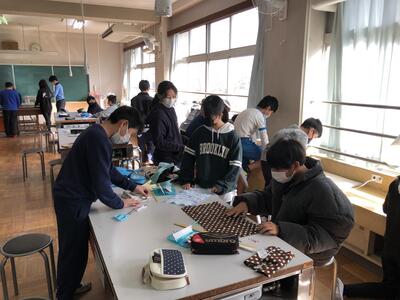

3時間目、6年生が家庭科室でマスクを入れる袋を作っていました。布を裁断し、アイロンをかけて折り目をつけて、その後ミシンで縫う作業へと続いていくようです。互いに教え合いながら仲良く作業を進めている様子に、この学級の温かい雰囲気を感じました。

「全国学校給食週間」最終日の今日の献立は、児童からのリクエストメニューです。「カレーうどん」「手作りたこ焼き」「フルーツ豆乳杏仁」と児童たちが好きそうなものが並びました。たこ焼きは、一見するとプリンのようにも見えますが、中に蛸がたくさん入った正真正銘のたこ焼きで、とても美味しかったです。今日は6年生の配膳の様子を撮ってきました。

6年生の教室から戻る途中で、1年生の教室を少し覗いてみました。ちょうど配膳が終わり、おかわりを希望者に配っているところでした。いつもたくさんおかわりをしてお皿が大盛りになっている男子児童に「いつもたくさん食べて偉いね!」と声を掛けると、「だって美味しいんだもん ♪ 」という言葉が返ってきました。

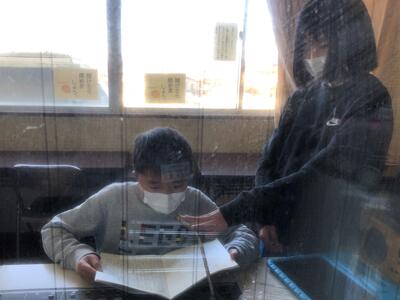

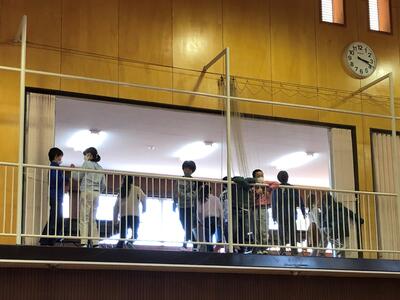

今日の給食中に、来週の児童会役員選挙に立候補している児童たちが放送で演説を行いました。今日は4名の5年生が、役員になってやりたいことについて説明をしました。放送室のスタジオでガラス越しに聴かせてもらいましたが、話の内容が簡潔で分かりやすくて大変素晴らしい演説でした。また、内容以上に、丁寧な言葉遣いではきはきと話す姿がとても立派でした。この4名は、今年度も児童会役員として人前で話をする機会を何度も経験してきましたので、このような姿勢がしっかりと身についたのだと思います。経験を積み重ねることの大切さを改めて感じました。

今日の校内の光景(1・4・5年生)

3学期の授業参観を中止にしましたので、代わりに授業や学校生活の様子をできる限り伝えていきたいと思います。ただし、校内を見て回る時間が十分に取れないときもありますので、日によって記事の量に差が生じたり、紹介する学年が偏ったりすることをお許し願います。

今日の業間の様子です。午前中はまだ風もなく、比較的暖かかったので、大勢の児童たちが校庭に出て遊んでいました。写真は縄跳びを練習する4年生の児童たちです。

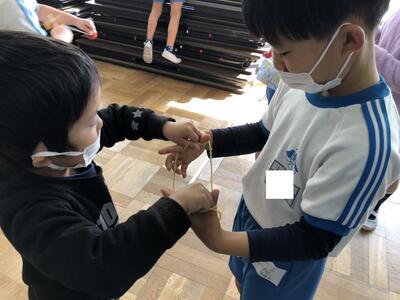

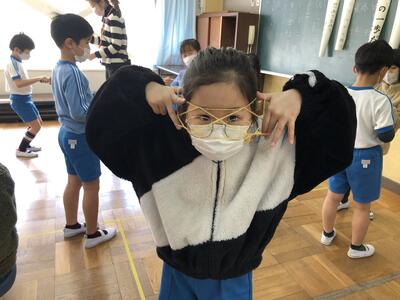

3時間目、先日の2年生と同じように、1年生も多目的室で「昔遊び」の学習を楽しんでいました。けん玉、あやとり、お手玉、羽根つき、輪投げ、独楽回しの6つの遊びを、それぞれ交代しながら順番に体験します。2年生はけん玉や独楽回しが人気でしたが、1年生は「あやとり」の人気がかなり高いようでした。

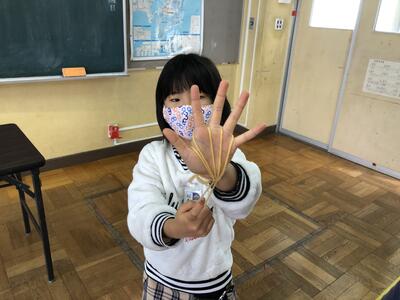

児童たちの間で流行っていたあやとりの技があります。あやとりを他人の腕に2周巻き付けて、残った紐の部分で屋根のような形を作り、それを巻き付けた腕の上から通すと、腕に巻き付けていた紐がスルッと抜ける(文章で説明するのがとても難しいので分かりにくいと思いますが…)というものです。あやとりを手に持った児童たちが次々とやって来て、「手を出してみて♬」と言いながら私の腕に紐を巻き付けて、その華麗な(?)技を披露してくれました。

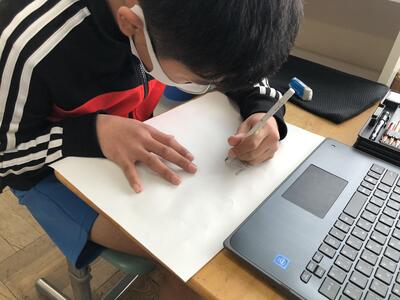

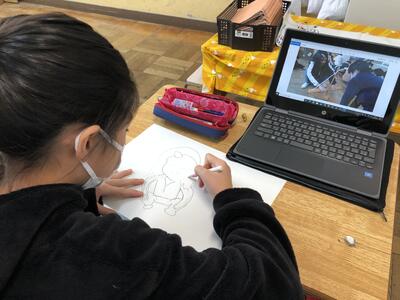

5年生の教室の様子です。図工の授業で、写真に撮った同級生の姿を描いています。「自分の顔を描く方がいいなあ」と呟いている児童がいました。なぜなのか理由を問うと「下手に描いてしまうと申し訳ないから」という思いやりに溢れた答えが返ってきました。さすが5年生です。感心しました。

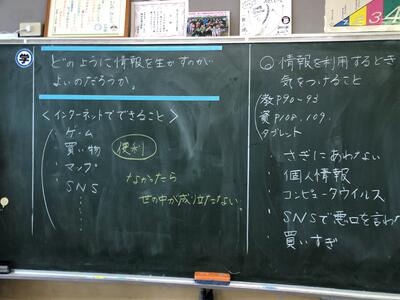

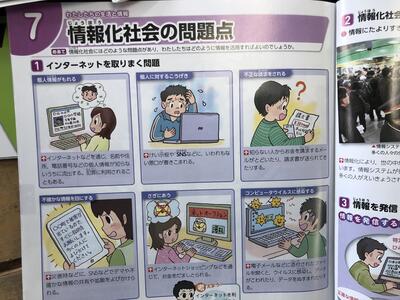

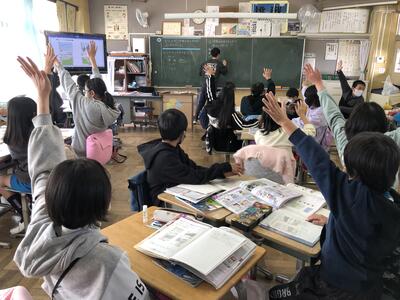

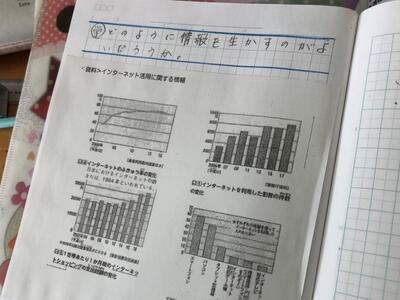

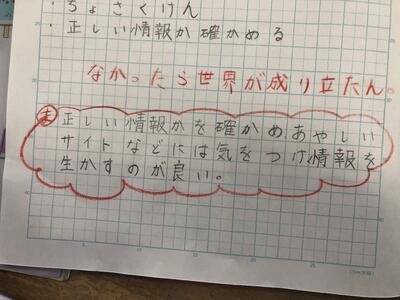

隣の教室では社会科の授業が行われていました。情報化社会の問題点について話し合う活動をしていました。小学生にとっても、生活の中でインターネットやSNSの利用が当たり前になってきましたので、活発に意見を交換していました。

最後に、給食の配膳の様子です。今日は4年生の様子を見てきました。今週は「全国学校給食週間」で、全国各地の郷土料理がメニューにのります。月曜日は東京都の「深川飯」「ちゃんこ汁」「大学芋」。火曜日は地元千葉県の「さんが焼き」や特産の野菜に乳製品。水曜日は宮崎県の「がね」「ざぶ汁」。そして今日は、秋田県の「だまこ汁」やハタハタのから揚げを食べました。とても美味しかったです。これらの都県出身の保護者の方は、ぜひお子さまと今週の給食を話題にしてみてください。今週の献立は初めて食べるものも多く、また、どれもたいへん美味しくて児童たちにも好評でした。こんなに美味しい郷土料理を毎日食べることができて、栄養士や調理員さんたちの努力には感謝しかありません。

3年生校外学習

昨日3年生が、栄町にある「房総のむら」に行って校外学習を実施してきましたので、その様子を紹介します。まん延防止措置の影響でしょうか、人がとても少なくて空いていたそうです。

今日は、授業を見て回る時間がとれませんでしたので、昨日の5時間目に撮った写真を紹介します。最初は6年生の図工の授業です。彫刻刀で木を彫って卒業記念のオルゴールを製作中です。いつもの通り、落ち着いた雰囲気の中で、みんな集中して作業に取り組んでいました。

2年生も図工の授業中でした。こちらは、絵を描く作業に取り組んでいます。

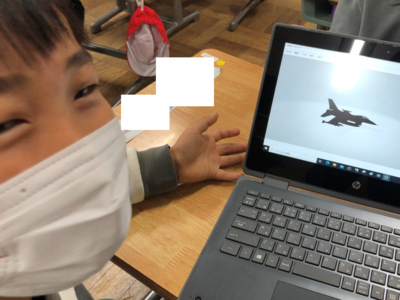

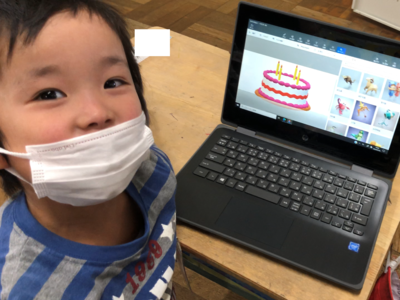

最後は1年生です。授業の終了間際の時間だったのですが、多くの児童が机上にタブレット端末を出してさまざまな使い方をしています。授業内で課題が早く終わると、これまでは自由帳に絵を描いたり、他の課題を個人で進めたりさせていたのだそうですが、タブレット端末が配付されたので、少しでも多く触れる機会を与えるために、自由に使ってよい時間をとっているとのことです。その成果が早速現れ始め、日に日に新しい使い方を覚えてきているのだそうです。

靴を脱いで上がる時に気付いたこと

3年生が本日、成田市の「房総のむら」で校外学習を実施しています。いつも通りの時間に登校した後、みんな笑顔でバスに乗り無事に学校を出発しました。寒いですが天気も良さそうなので、きっと楽しい1日になると思います。私は出張と重なってしまい引率に参加することができませんので、詳しい様子は明日改めて紹介します。

昇降口で登校する児童たちを見ていて、最近気になっていることがあります。それはこの写真のような光景です。それぞれの写真に写っている2名の児童の「違い」にお気づきでしょうか?

靴を脱いで校舎内に上がるときの児童たちの動きは、下ばきゾーンで完全に脱いでから上がってくる児童(A)と、脱いだ直後の一歩目で直接上ばきゾーンに上がって来る児童(B)の2つに分かれます。Bパターンが当たり前だと思っていたのですが、意外なことにAパターンの方が多いことに気づきました。昇降口が汚れていたり濡れたりしていると、靴下の裏も同じように汚れてしまいます。その靴下で歩くと床も白く汚れてしまい、さらに上履きの中も汚れてしまいます。「靴下が汚れちゃうよ」「お家の人が洗濯するのが大変だぞ」などと声を掛けてみるのですが、児童たちはあまり気にならないようです。

(Aパターン)

(Bパターン)

昨日の5時間目、2年生が多目的室で「昔遊び」を体験する学習をしていました。2年生は、ちょうど1年前に現3年生から「昔遊び」を教えてもらう機会がありましたので、これらの遊びは初めての経験ではありません。見たところでは、けん玉、独楽、羽根つきが人気を集めているようでした。昔から伝わる伝統的な遊びも、現代っ子には却って新鮮味が感じられるようです。

月曜日のさまざまな光景

感染拡大が収まりそうにないですが、学校ではこれまでの防止対策を継続していきます。給食の前に、2階廊下の水道のところで1年生の児童たちが手を洗っていました。手を水に濡らした瞬間に「つめた~い!」という声も聞こえてきましたが、我慢して指や掌を丁寧に洗っていました。

先週に続いて給食の様子を紹介します。今日はなかよし学級の教室を見学してきました。毎日のルーティンがきちんと身についていて、他の学年と同じように当番の児童が手際よく配膳を進めていきます。盛り付けも上手で、見ていて心配な様子がまったくありませんでした。余った献立のおかわりも、先生が配り分けるだけではなく、自分たちで話し合って上手に分けている場面も見かけました。食事中のマナーもすばらしく、黙食もしっかりと出来ていました。

昼休みの様子です。今日は昨日までと比べて少し寒さが緩み、3階の廊下から校庭を眺めると、たくさんの児童が元気に遊んでいます。よく見てみると、6割近くの児童が縄跳びを練習しているようです。一方室内では、クリップを使用して作ったこだわりの紙飛行機を飛ばしている児童がいました。また、廊下で見かけた3年生の選挙管理委員の児童たちは、近く予定されている児童会選挙の告知のために、みんなが遊んでいるときも熱心に活動していました。

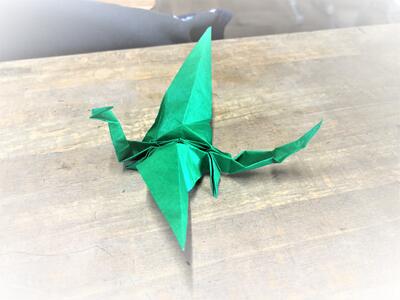

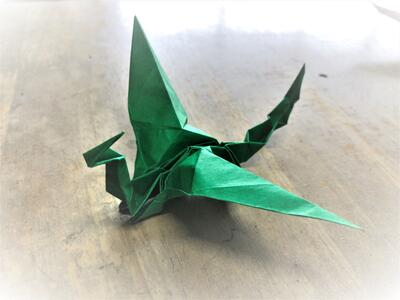

3学期に本校に転入してきた6年生の児童が、折り紙がとても上手だと聞きましたので、昼休みに作品を見せてもらいました。ただ折るだけではなく、紙を微妙に曲げてみたり、ハサミで切り目を入れたり、違う色の折り紙を混ぜて折ってみたり、さまざまな工夫が見られます。どれも躍動感があって、今にも動き出しそうな作品ばかりです。

コロナに負けない東っ子に

新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しています。市内の小・中学校でも、児童生徒の感染者が少しずつ増えてきているようですので、本校でも近いうちに陽性者の報告があるという心積もりで準備し、その場合は落ち着いて対応していきたいと思います。また、現在流行中のウイルスは無症状のケースも多いとのことから、感染していてもそれに気付かずに登校している児童もいるかもしれないという警戒心を持って、感染防止対策の継続指導に全職員で取り組んでいます。特に、「マスク・手洗い・黙食」プラス「室内の換気」の4点について徹底していきますので、ご家庭においてもご協力をお願いします。

なお、現在流行中のウイルスはかなり感染力が強いようですので、どれだけ気をつけていても感染してしまうことがあるかもしれません。今後もし本校で陽性者の報告があった場合、その人物の特定や誹謗・中傷に繋がるような言動は控えていただきますよう再度お願いいたします。

また、無症状のケースが多く重症化リスクもこれまでよりは低いとの情報から、ウイルスに負けない体力を維持して免疫力を高めておくことも大切です。特に児童たちにとっては、毎日しっかりと食べて、たっぷりと睡眠をとり、寒くても毎日適度な運動を心掛けることが、万が一感染しても無症状や軽症での完治に繋がると思います。学校に来て毎日元気に体を動かすことも有効なコロナ対策の一つになると考えます。

昨日6時間目のクラブの時間に、来年度から参加する3年生が、各クラブの活動をグループごとに見学して回りました。

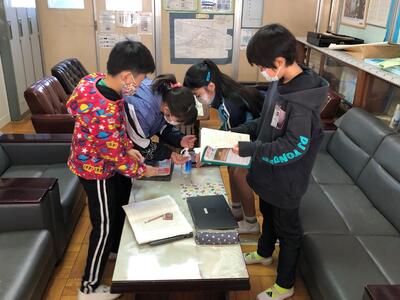

今日の3時間目、4年生の児童たちが校長室にやって来ました。国語の授業で「学校のヒミツ」についての発表をするので、その記事の一つとして校長室のヒミツを取材に来たのだそうです。「校長室と職員室の間にはなぜ扉があるのか?」「校長先生と教頭先生の違いは何か?」「なぜ校長先生は指導をしないのか?(学級担任をしないのか、という意味らしいです)」など、児童の目線から見た素直な疑問を聞くことができて、束の間の楽しい時間となりました。

今日の給食メニューは、児童たちが大好きなカレーライス。しかも我孫子市特産の「白樺派カレーライス」です。先日の1・2年生に続き、今日は3年生の給食の様子を見てきました。小学校に入学して3年目、さすがに3年生の当番児童たちは配膳が上手です。今日の配膳でも、食管に敷き詰められた白米にしゃもじを上手に使って分け目を入れて、お皿に同じ量ずつ盛り付けしやすいように工夫していました。

今朝見かけた光景から

今日は一段と寒さが厳しく感じられます。今朝の登校時間に、昇降口で児童たちを迎えているときに目にした光景を2つ紹介します。

今朝、6年生の児童たちが、自主的に昇降口東側の落ち葉を掃除してくれました。彼らは、5年生のころからこの場所をよく掃いてくれています。今週から急遽部活動を休止しましたので、4~6年生は登校した後も少しゆっくりできるはずなのですが、そのような朝の貴重な時間を使って、しかも温かい教室から寒い外に出てきて落ち葉を掃いてくれるのは本当に有り難いです。その6年生たちもあと2ヶ月足らずで卒業してしまうことを思うと、少し寂しい気持ちになります。

しかし、その寂しさを埋めてくれる新たな「希望の星」も順調に育っています。1年生は、2~6年生の児童たちのように、一人ひとりが下足をそろえて靴箱に入れる習慣がまだ十分身についていないので、「せいとん係」の児童が毎朝昇降口の靴箱を整頓しています。1・2学期も、この係になった児童が毎朝一生懸命にその役割を果たしていました。そしてこの3学期も、新しく係になった2人の男子児童が、毎朝登校後に教室から駆け下りてきて、熱心にクラスメイトたちの靴を揃えています。日によっては2回降りて来ることもあります。今朝も張り切って「1・2・3・4…」と元気よく数えながら、一足ずつ靴のかかとを棚の端に揃えていました。すると、瞬く間に下の写真のような上級生と同じくらいきれいに整ったくつ箱になりました。自分たちの仕事の成果を嬉しそうに見つめるその表情が、今日は一段と頼もしく見えました。

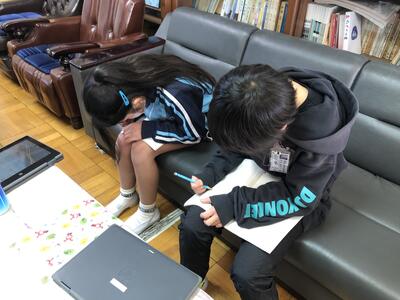

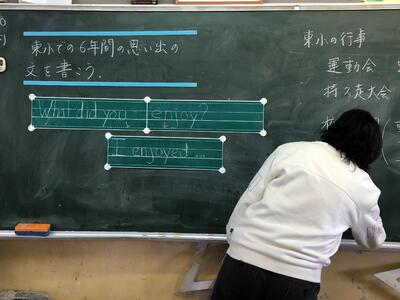

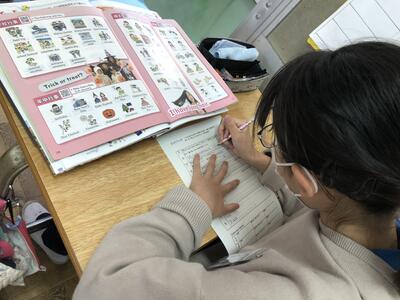

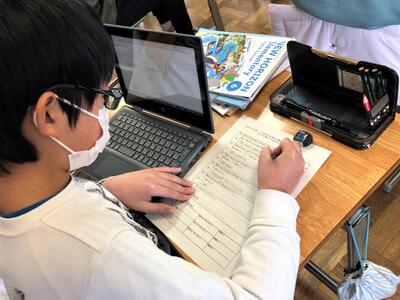

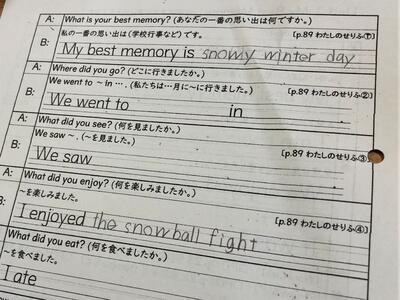

4時間目、6年生の教室で英語の研究授業を行いました。学習のめあては、小学校生活の思い出を英語で伝えることです。運動会や修学旅行、メロディフェスティバルなど、卒業が近づいてきた6年生たちは、英文を作りながらこの6年間を懐かしそうに振り返っていました。

今日の給食献立はオムライスです。児童たちが喜びそうなメニューでしたので、先日の1年生に続いて今日は2年生の教室を取材してきました。小学校の給食にすっかり慣れてきた2年生の配膳は、「早さ」ではなく「行儀&マナー」重視です。配膳の順番は、どちらの学級とも、静かに着席して待っている児童から受け取ることができるルールになっていました。本校の2年生は、みんな穏やかでとても落ち着いた雰囲気を持っています。言葉遣いも丁寧で、日頃から挨拶がしっかりとできる学年です。今日の配膳の様子を見ていてもまったく心配な様子がありませんでした。

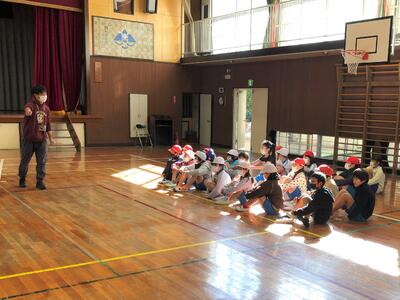

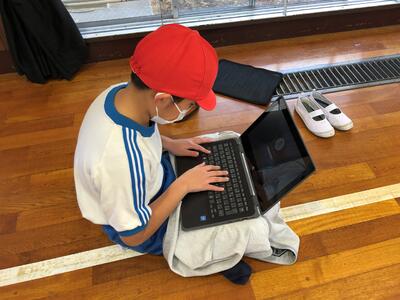

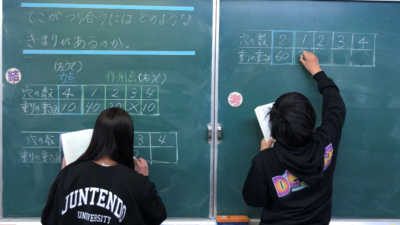

跳び箱の練習と磁石の実験

3時間目に体育館で4年生が跳び箱の学習をしていました。先日紹介した学級とは別のクラスです。「開脚跳び」と「抱え跳び(?)」(手の内側で両足を抜く跳び方)の2種類を練習しています。抱え跳びの方が、箱の高さは低くても難しそうに見えました。

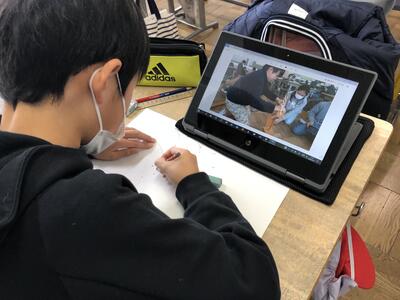

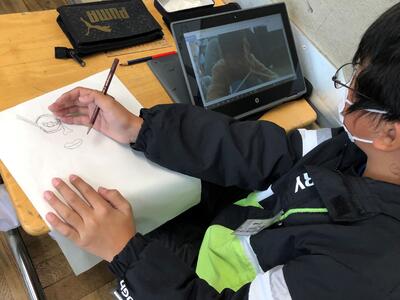

そして、練習中に疑問が生じると、教室から持参したタブレット端末で跳び方の解説動画を見ながら練習ポイントを確認していました。児童たちが視聴していた動画は、「はりきり体育ノ介」というNHKの動画コンテンツです。私も少し見せてもらいましたが、小学生が理解できるようにさまざまな工夫がされていて、とても楽しそうな内容でした。ほんの数年前までは、タブレットPCを使いながら跳び箱を練習する場面など想像できませんでしたが、近頃ではすっかり当たり前の光景になりました。

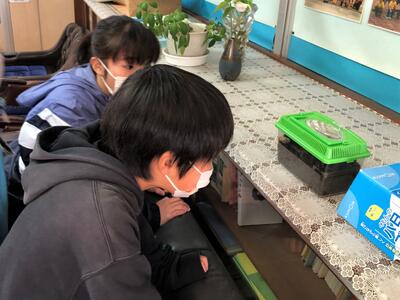

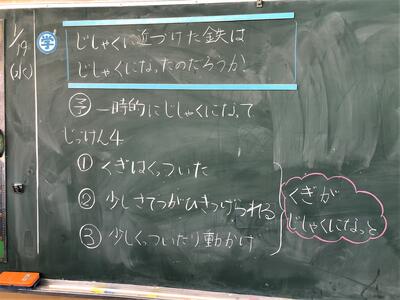

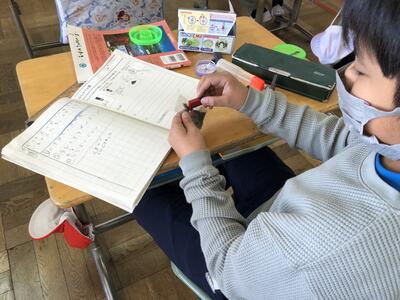

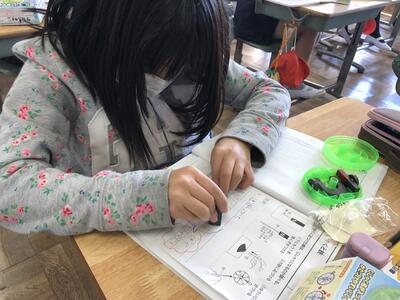

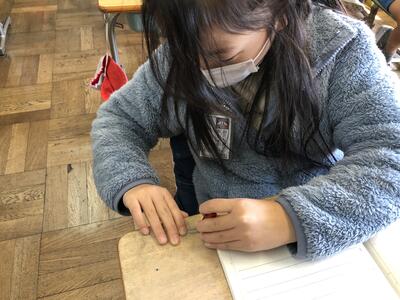

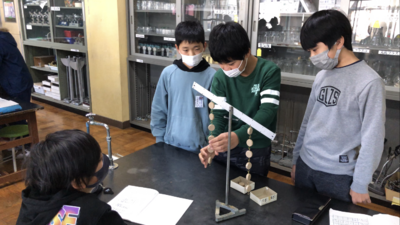

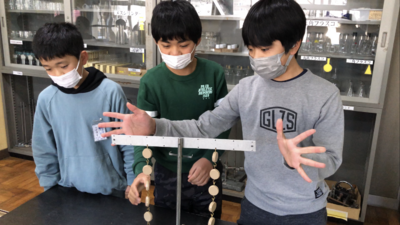

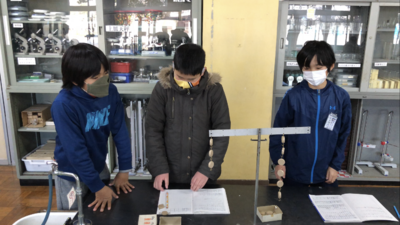

同じ3時間目、3年生の教室では磁石を使った実験が行われていました。こちらは昔から変わらないアナログ的な実験の光景です。とは言っても、実験に使う磁石のセットが箱の中に用意されていて、私が小学生だった頃は校庭の砂場の中で磁石を掻き回しながら少しずつ集めていた砂鉄までもが、ビニール袋に小分けされた状態ですでに入っています。それでも、磁石の不思議な力に興味を惹かれて熱心に実験に取り組む児童たちの表情は、今も変わっていないのがとても嬉しく感じられました。

久しぶりのココア揚げパン

昨日に続き、今日は5・6年生が発育測定を受けました。伸び盛り真っ最中の年頃とあって、男子児童たちは身長の伸び具合に一喜一憂です。少し様子を覗いただけですが、脱いだ上着をきちんと畳んで置いている児童の姿が目に写り、さすが6年生だなと感心しました。

3時間目に5年生の教室を見学してきました。最初の教室では、理科の実験で使う電気自動車(?)を製作していました。少し難しそうな配線作業に多くの児童たちが苦戦しているようでした。

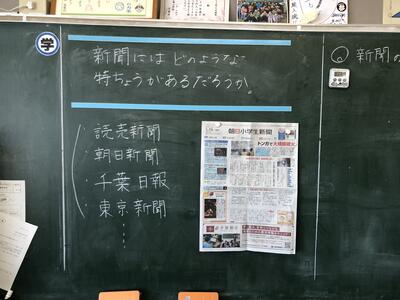

隣の教室は社会科の授業中でした。新聞の特徴について、グループ単位でタブレット端末等で調べながら学習をしています。

4階の廊下からふと校庭を見ると、冷たい北風が吹く中で、1年生の児童たちが元気に縄跳びの練習に励んでいます。

その様子を近くで見に行こうと思ったのですが、直後にチャイムが鳴って授業が終わってしまったため写真に収めてくることができませんでした。代わりに、今日は久しぶりに1年生の給食の様子をたくさん撮ってきましたのでたっぷり紹介したいと思います。

今日の献立は、ワンタンスープ、リンゴの入ったサラダ、そしてココア揚げパンという児童たちが喜びそうなメニューです。早速配膳の様子から見に行ってきました。久しぶりに見ましたが、係児童のテキパキとした動きと手際の良さ、配膳を待つ児童たちの迅速な動き、そして流れるように効率の良い作業など、あっという間に配膳が終了してしまいました。1年生は本校で最も人数が多い学級ですが、おそらく配膳に最も時間がかかっていないのではないかと思います。長年中学校で勤務してきましたが、お世辞抜きに言って普通の中学生よりも早いかもしれません。先に配膳が終わり教室で待っている児童たちも、先生がいなくても行儀よく静かに待っていて、少しお喋りの声が聞こえると、すかさず互いに注意し合う声が聞こえてきます。普段は子供らしいやんちゃな一面も多々ある今年の1年生たちですが、改めて1年間の成長の大きさを実感しました。

配膳が終わると、職員が児童たちの机を回り、量を減らしたい人や増量を希望する児童に対応します。 食管を抱えて列ごとにお代わりを配って歩くのはかなり大変ですが、これで残菜が減り、食材の無駄を少しでも防ぐことができます。毎日各学級の残菜量の報告を確認していますが、このような職員たちの努力もあって、本校は残菜が少なく、どの学年の児童も毎日しっかりと食べてくれます。

そして、今日の主菜はココア揚げパン。パンの余りはなかったのですが、昨年度の3年生(現4年生)と同じように、この教室でも「ココアの粉」だけのおかわりに多くの手が挙がっていました。中には牛乳パックの中にその粉を入れてココアミルクにして飲んでいる児童もいました。行儀の善し悪しは別として「創意工夫」に〇をあげたいと思います。

そして、ようやく「頂きます」の時間を迎えます。マスクを外して、もうすっかり習慣になった「黙食」です。みんな行儀よく食べていましたが、担任から「今日は泥棒さんになってもいいよ」という声が掛かりました。その理由はご覧の通りです。

感染拡大防止に伴う変更とお願いについて

現在、新型コロナウイルスの感染が再度拡大しています。今回は無症状のケースも多いということで、感染状況が掴み辛い状況です。幸いなことに、本校では今のところ児童本人の感染報告はありませんが、現在流行しているウイルスは感染力が強いという特徴もあるらしいことから、感染してもそれに気付かずに登校してしまうケースも今後あるかもしれません。そのような状況を鑑みて、少しでも感染リスクを抑えるために下記の2点についての変更を決定しました。

①明日18日(火)より部活動を当面の間休止します。活動の再会につきましては、今後の感染状況により判断し、後日改めて連絡いたします。

②2月9日・10日に予定していた1~5年生の授業参観を中止とします。ただし、16日に予定している6年生の参観につきましては、今後の感染状況により開催形態や日時を再度検討し、改めて連絡いたします。

大変残念ではありますがご理解くださるようお願いいたします。なお、この件につきましては、本日連絡文書を児童を通じて各家庭に配付しますので、そちらも併せてご確認ください。また、引き続き校内でも感染防止対策を継続していきますが、登校前の検温やマスクの持参が徹底していない児童も見受けられます。特に、マスク、手洗い、ディスタンスの3点につきましては、可能な範囲でご家庭でも実施しながら、よりいっそう生活習慣として定着するようにご指導ください。

なお、1月25日(火)の3年生校外学習、及び2月2日の6年生校外学習につきましては、貴重な学びの機会であり、また、日程の延期変更も難しいことから、現時点では中止とせず実施する方向で準備をしています。今後の感染状況次第ですが、具体的な感染防止対策について現地と確認をとりながら最終的に判断していきたいと思います。

変わって今日の校内風景です。3時間目に理科室で6年生が「てこ」の実験をしていました。どの班もみんな真剣に実験を進め、結果を丁寧に記録していました。

同じ3時間目に、校庭で2年生が縄跳びを練習していました。今日は日差しが温かくて、久しぶりに外にいるのが気持ちよく感じられました。なお、明日から予定していた業間の縄跳び練習も、感染防止のために休止することにしましたので、当面の間は体育の授業で縄跳びの練習を進めていきます。

今日と明日は3学期の発育測定の日です。今日は1~4年生が身長と体重の測定をしました。前回測定した9月と比べて、この4ヶ月の間に5cm以上も身長が伸びた児童もいたようです。

児童の描いたイラストギャラリー

本日は出張で不在のため、昨日の午後の様子を紹介します。

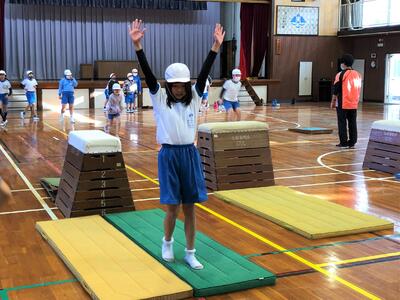

最初に体育館に行ってみると、4年生が跳び箱の開脚跳びを練習していました。運動は得意だけど跳び箱は苦手、という児童もけっこういるようでした。そのような児童も含めてまだ跳ぶコツを掴めていない児童に対して、担任は色々と練習メニューを工夫しながら、段階を踏んで少しずつ跳び方を習得できるように指導していました。

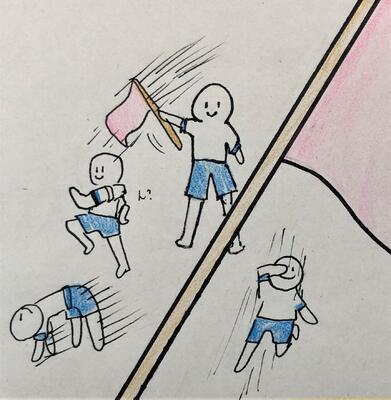

校庭では、6年生がクラス全員で長縄の練習をしていました。縄の回転スピードが結構速く、より高いレベルで跳び続けることを目標に取り組んでいるようです。

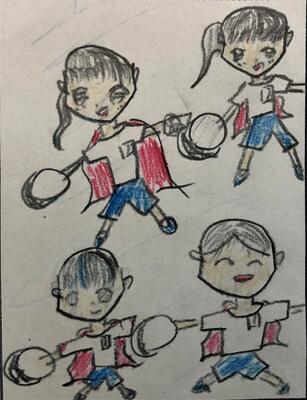

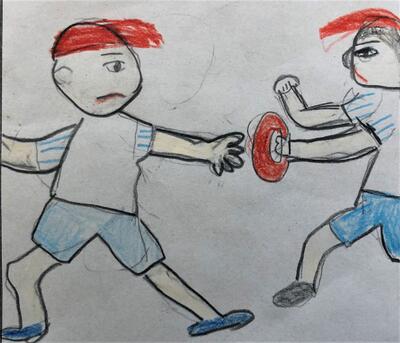

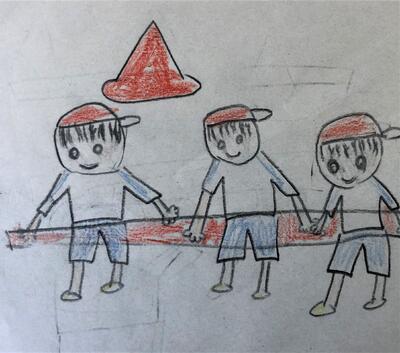

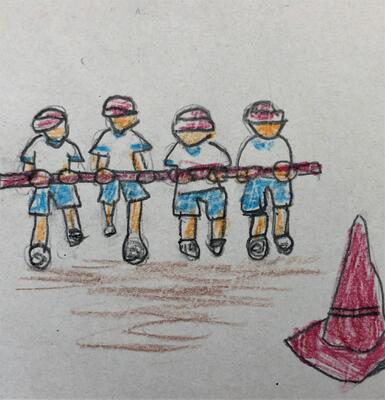

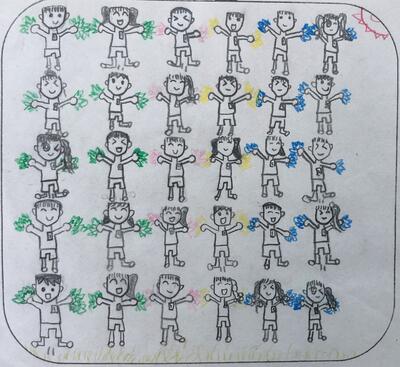

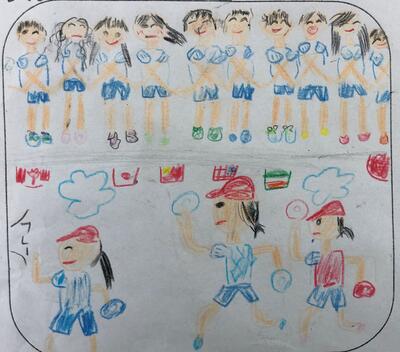

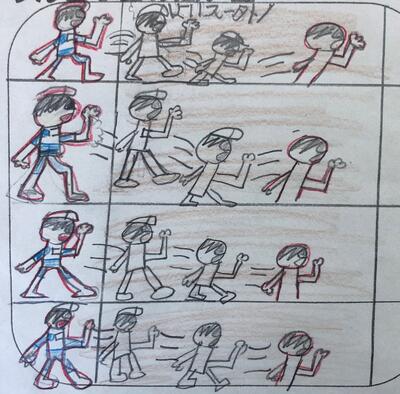

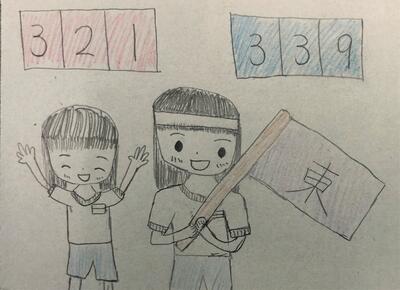

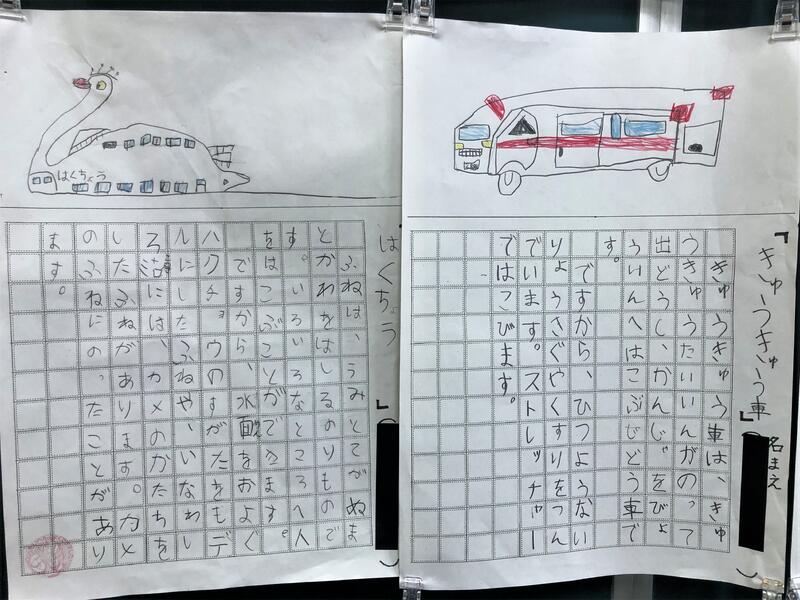

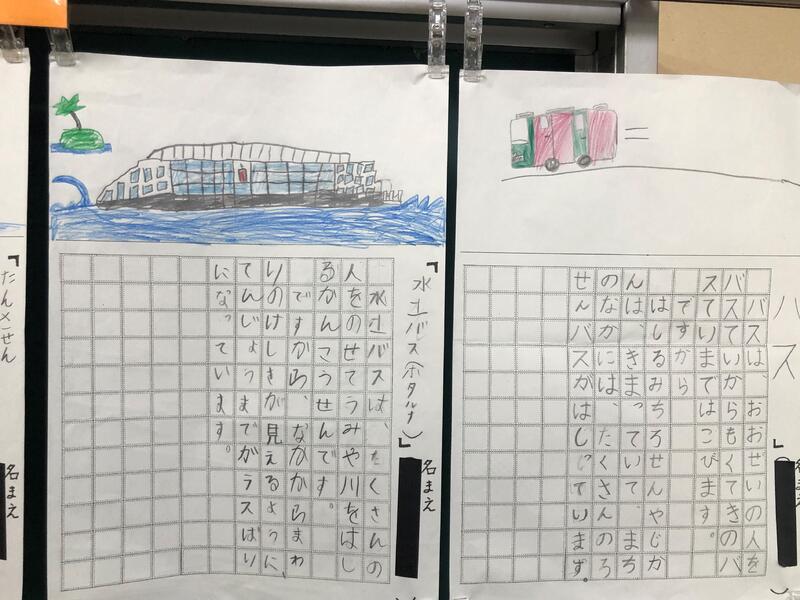

廊下等に貼られている児童が作成した新聞や掲示物にはさまざまな挿絵が描かれていて、かわいらしいものからシュールなものまで、個性的で味のあるイラストを数多く見ることができます。今日はそれらの一部をオンラインギャラリーとして紹介したいと思います。

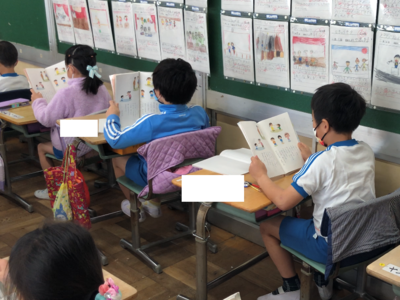

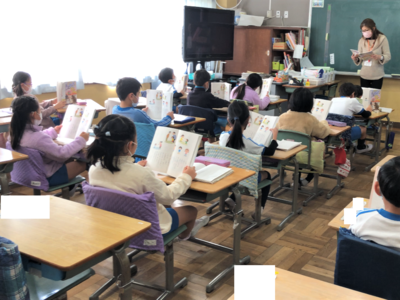

読むときの姿勢や教科書の持ち方

2時間目に校内を見回っていると、1年生の教室から元気な音読の声が聞こえてきました。そっと中に入ってみると、国語の授業中でした。しばらく見学させてもらっていると、文章の読み方だけではなく、読むときの姿勢や教科書の持ち方なども担任が細かく指導していました。音読の様子を見ていても、背筋をピンと伸ばして教科書を目線の前にしっかりと立てて読んでいる児童は、元気な声で上手に読むことができています。

まだ1年生なのだからそこまで言わなくても…と思われる方もいるかもしれませんが、1年生だからこそとても大切な指導であると思います。以前もこのページで話題にしましたが、学習する時の「姿勢」は理解力や集中力と密接につながっていると思います。姿勢を正してしっかりと教科書を持つことで、良い声ではきはきと読むことができます。すると集中して音読するようになるので、文章の内容や学ぶべきことがよりいっそう頭に入ってきます。このような学習姿勢や習慣が早い時期に身についているかによって、その後の学習力の向上に大きな違いが生じてくると思います。2学期の全校朝礼の際に児童たちにも話をしたのですが、学習や食事をするときの姿勢や鉛筆・お箸等の持ち方を意識するようになると、だんだん心が整ってきます。心が整うと行動が変わり、行動が変わってくると結果が変わってきます。ドリルの丸の数やテストの点数だけではなく、このような基本的な生活習慣が身についてきたら、それを正しく評価してさらに伸ばしてあげることが、特に小学生にとっては大切なことだと日々感じています。

3学期は、毎週火・木曜日の業間に全校で「縄跳び」をします。18日から開始しますので、本日はまだ練習日ではなかったのですが、今日の業間の時間や昼休みには、大勢の児童たちが校庭に出て自主的に縄跳びの練習を開始していました。中には難易度の高そうな「後ろ二重回し跳び」を軽々と跳んでいた女子児童もいて、小学生のレベルの高さに驚きました。

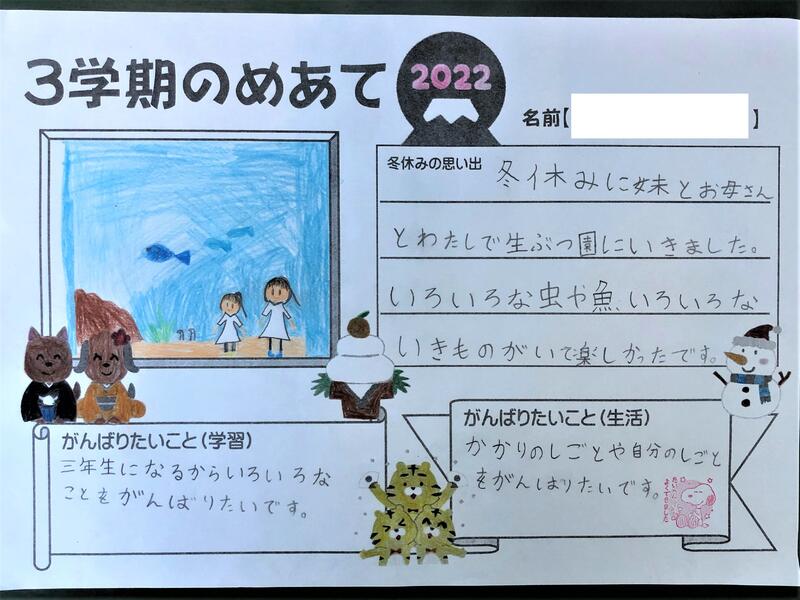

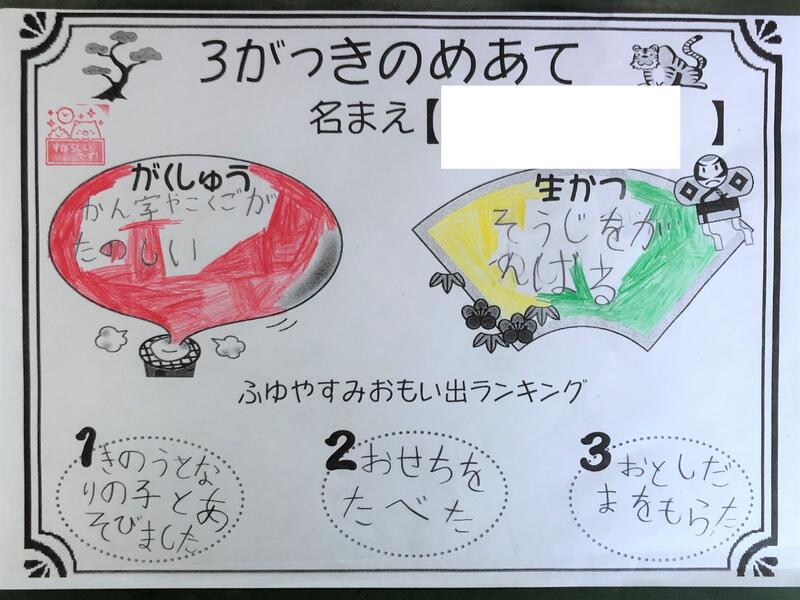

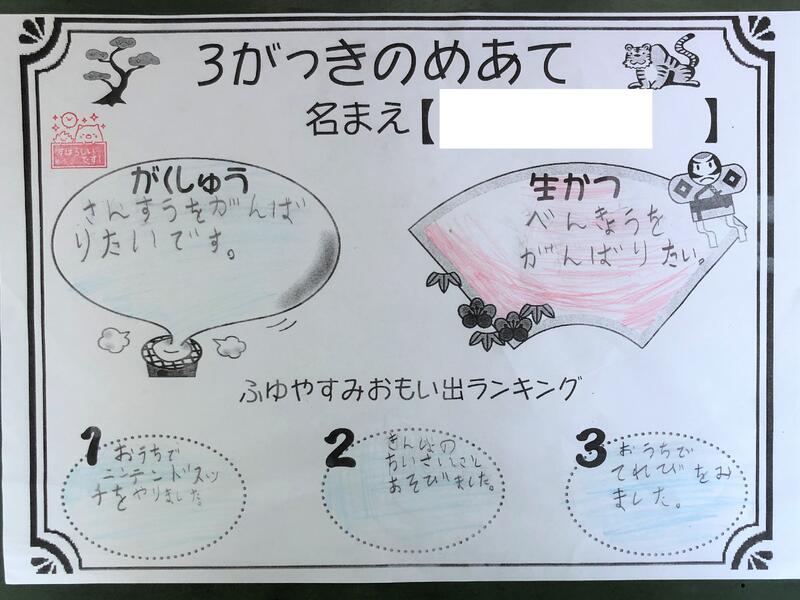

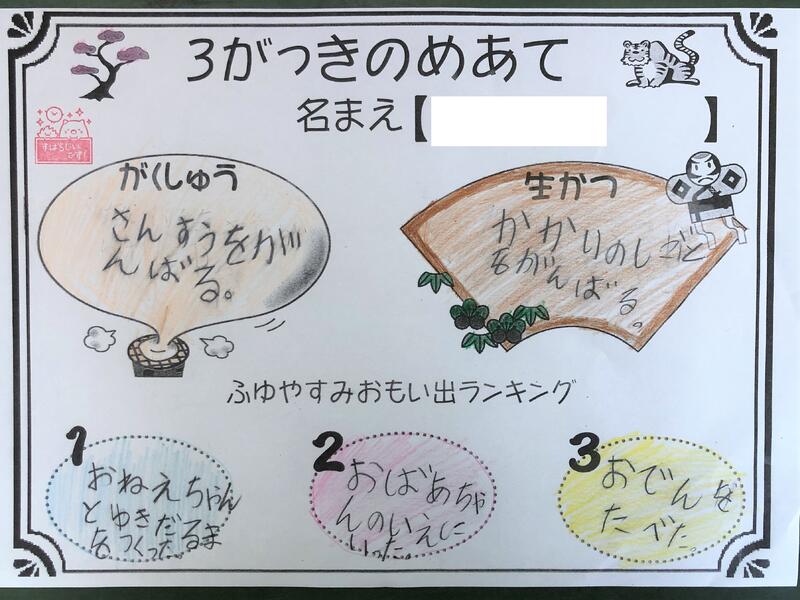

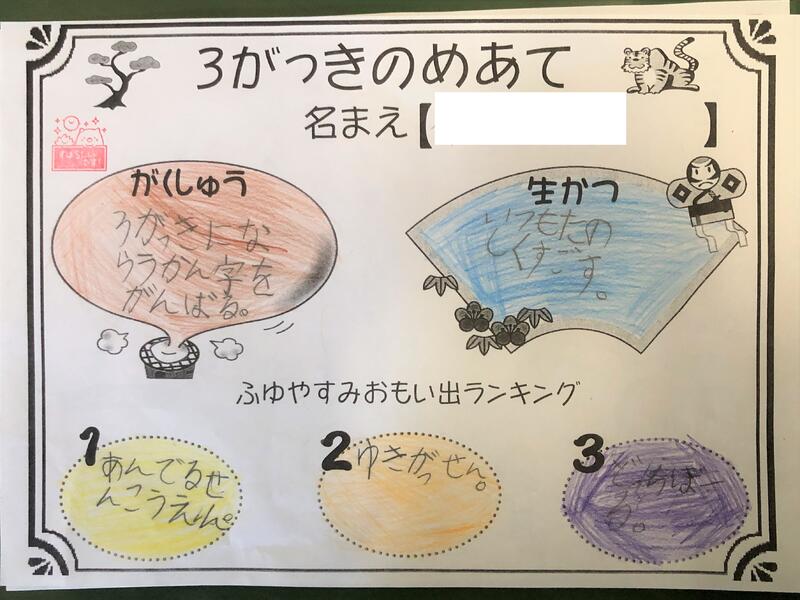

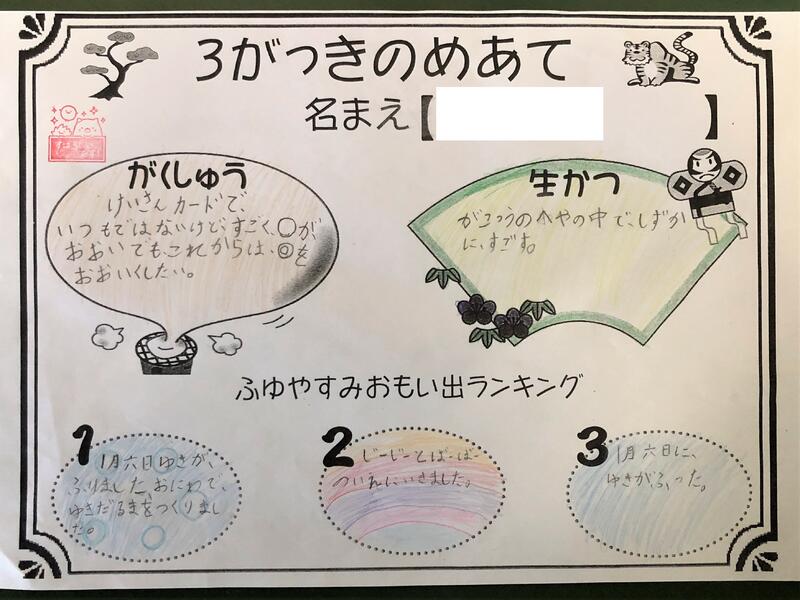

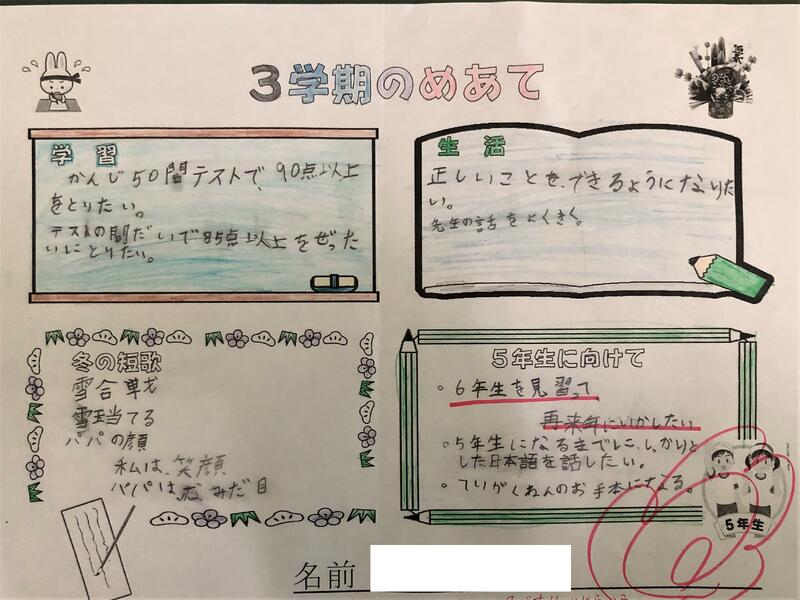

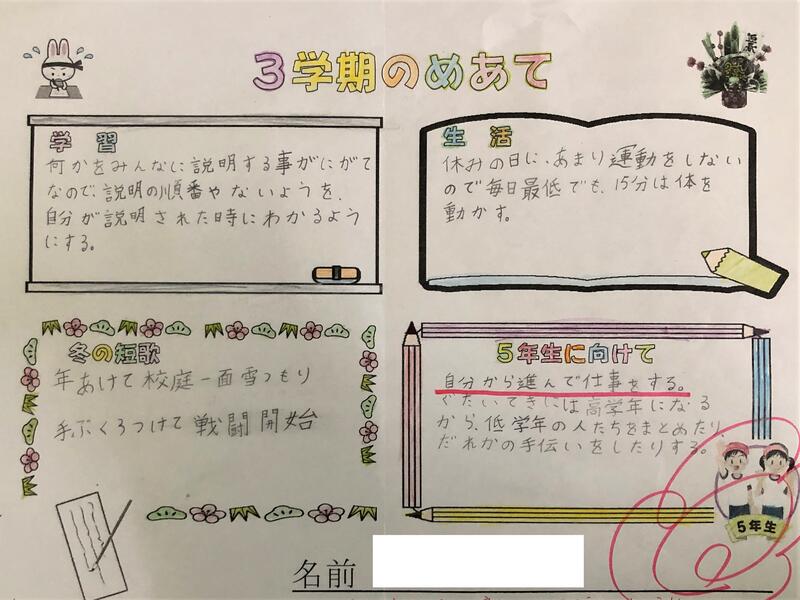

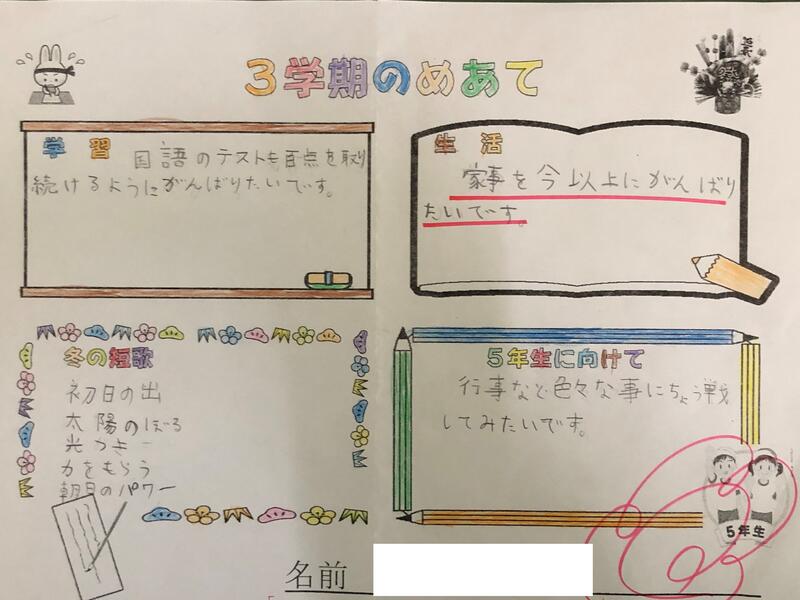

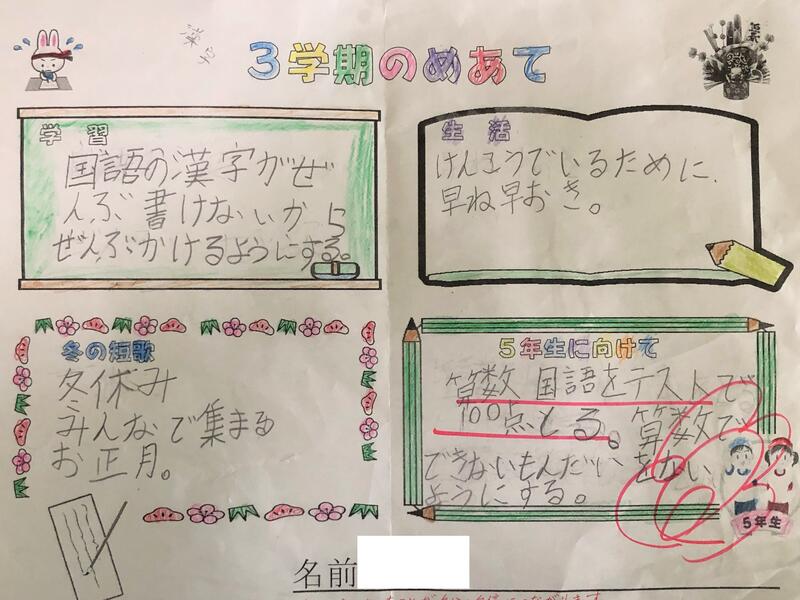

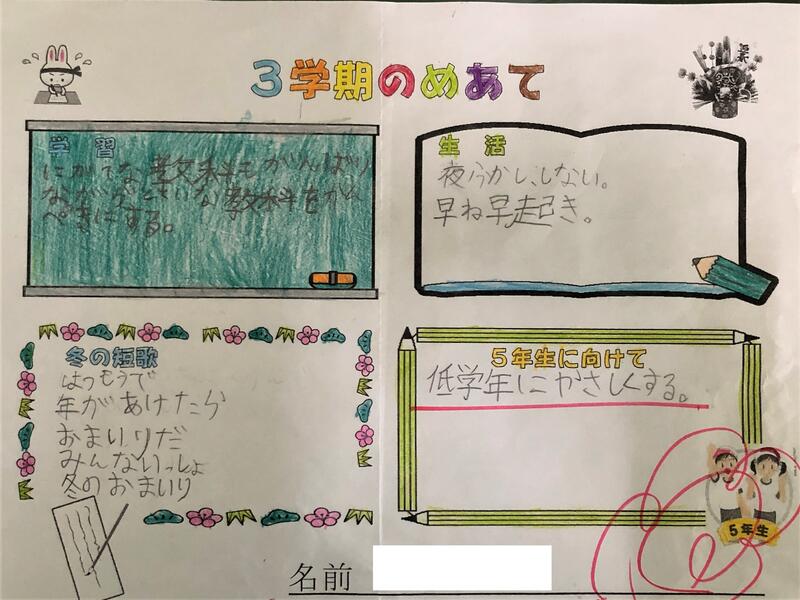

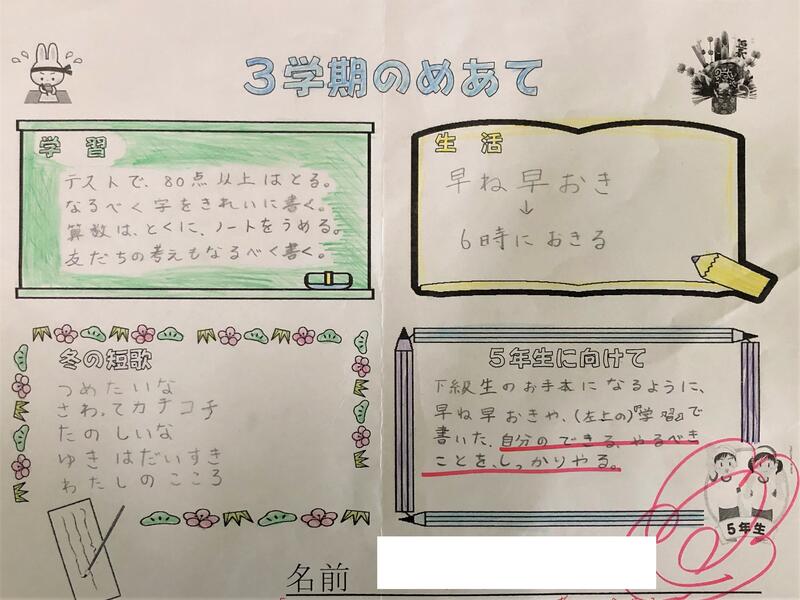

3学期が始まって1週間が経ちました。廊下の掲示板を見ていると、冬休みの思い出や3学期の目標を書いた掲示物が増えてきましたので、今日は1・2・4年生のものから一部を紹介します。

(2年生)

(1年生)

(4年生)

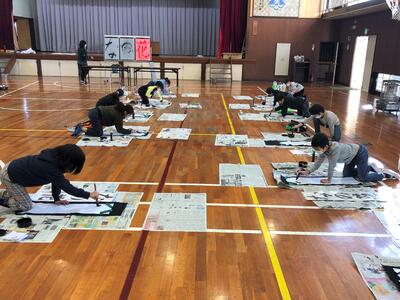

書き初め大会(3・4年生プラス1・2年生)

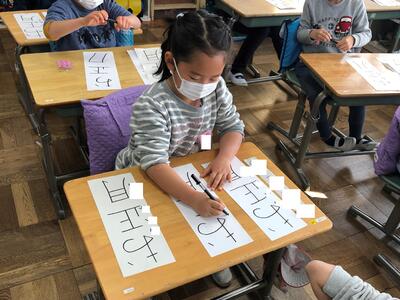

昨日に続いて今日も書き初め大会を開催しました。1・2時間目の3年生の様子です。3年生は今年度から習字の学習を開始しましたので、多くの児童にとっては、床に広げた長い紙に大きな筆を使って字を書く経験も初めてです。これから経験を積んでいくことで、筆遣いや字のバランスなどが身についてくると思います。

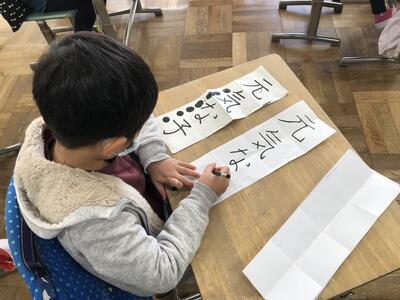

2時間目に、まだ習字の授業が始まっていない1・2年生も、教室で筆ペンを使って「書き初め」をしていました。教室に見学に行ったときには、すでに多くの児童が書き終えていましたので写真が少なくて申し訳ありませんが、その様子も併せて紹介します。

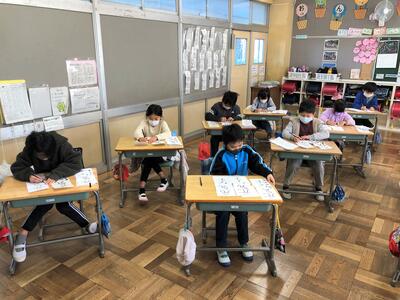

3・4時間目、4年生の書き初め大会の様子です。4年生は、昨年と比べて集中力が格段にアップしていました。どの児童も、先生の注意にしっかりと耳を傾け、指導されたことを意識しながら一字ずつ心を込めて筆を走らせています。その様子にこの1年の成長の大きさが感じられました。

書き初め大会(5・6年生)

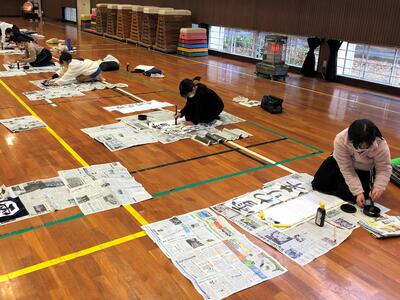

本日と明日の2日間にわたって体育館で書き初め大会を実施します。今日は、1・2時間目に5年生が、3・4時間目に6年生が作品を書き上げましたので、その様子を紹介します。明日は3・4年生が大会を行います。

(5年生)

(6年生)

1年生の児童たちが2学期に授業で調べた「はたらくじどう車」の作品が、今月末からアビスタ(手賀沼公園内にある図書館等の学習施設)の館内廊下に掲示されます。機会がありましたら是非ご覧になってください。

雪の新学期

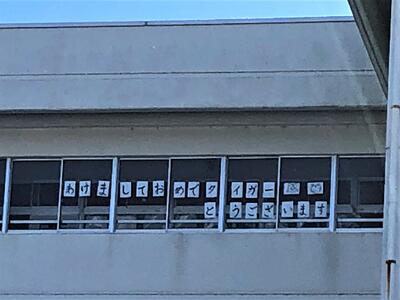

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日から3学期が始まります。2022年は雪の新学期開始となりました。4年ぶりの積雪で、辺り一面が白銀の世界です。久しぶりに登校してきた児童たちは、まだ一切足跡がついていない真っ新な校庭で早く遊びたくて仕方ないようです。今朝はかなり気温が低かったのですが、1時間目に体育館で始業式を行いました。

その後の学級活動の様子です。2年生と6年生は、早速校庭に出て雪の中を元気に駆け回っていました。(この後、他の学年も校庭に出て雪遊びを満喫していたようですが、所用で写真を撮りに行くことができませんでした。)

下校間際に、4年生が楽しそうに遊んでいる姿を撮ることができましたので追加で掲載します。本日転入してきた児童も、新しい仲間たちと一緒に楽しそうに遊んでいました。突如始まった雪合戦では、担任が集中的に攻撃を受け、あっという間に真っ白にされてしまいました。

再び感染が拡大してきています。本日の始業式で児童たちにも話をしたのですが、引き続き感染対策の実施をお願いいたします。毎朝登校前の検温と体調確認、そして、マスク・手洗い・ディスタンスの3点についてもご家庭で再度ご指導願います。