令和6(2024)年度

夏休み後集会(朝)

8月30日(月)8:10~8:20 オンライン夏休み後集会(朝)では、校長から「未曾有の危機をみんなで乗り切ろう!」という内容の話を易しい言葉で伝えました。また養護教諭の先生から「感染症予防に向けての具体的な対処方法」の話がありました。みんな真剣に聞いていました。

創立150周年記念誌・ドローン撮影準備

8月20日(金)創立150周年記念誌・DVD作成のためのドローン撮影の様子です。地域の富川様、矢板市地域おこし協力隊渡辺様、ありがとうございます。富川様がドローンで撮影した片岡小学校の校庭や校舎風景です。

短冊に願いをこめて(七夕飾り)

8月6日(金)片岡公民館に3本の七夕飾りが飾られました。片岡小学校、片岡保育園様・こどもの森保育園様・こどもの森こころ保育園様、片岡長生会の皆様の願いが込められた七夕飾りです。片岡長生会の皆様が飾ってくださいました。子どもたちの願いが叶いますように。

創立150周年記念誌 記念DVDの準備

創立150周年記念誌 記念DVDの準備がはじまりました。歴代校長の写真撮影、空からの校舎・校庭ドローン撮影のための試行運転などを行いました。地域の富川様、矢板市地域おこし協力隊渡辺様、PTA会長様にご尽力いただきました。今後ともよろしくお願いいたします。

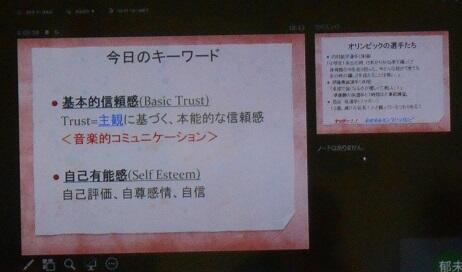

矢板市オンライン教育講演会・PTA教育講演会

8月6日(金)矢板市教育講演会・PTA教育講演会がオンラインでありました。PTA会長様、PTA文化厚生部様、聴講ありがとうございました。