タブレットを使った学習の紹介ページ

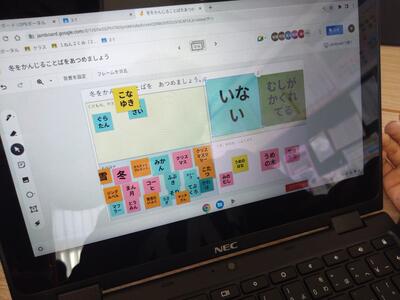

季節の言葉集めが完成

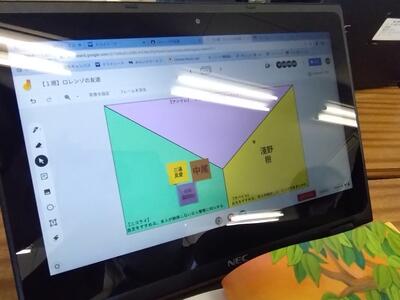

2年生が春からずっと続けてきた季節の言葉集め。今回は最後の冬です。Jamboardを使って言葉集めをするのもお手のものです。自分が見つけた言葉を友だちに褒められたり、友だちが見つけた言葉でなるほどと気づいたり、みるみるシェア画面に集まっていました。クラスで言葉を合体させて、春・夏・秋・冬の拡大掲示が完成しました。

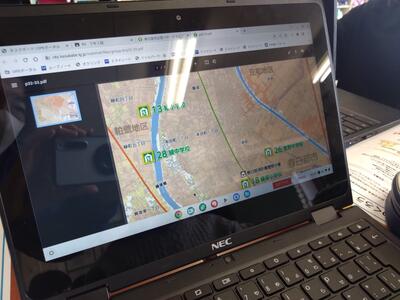

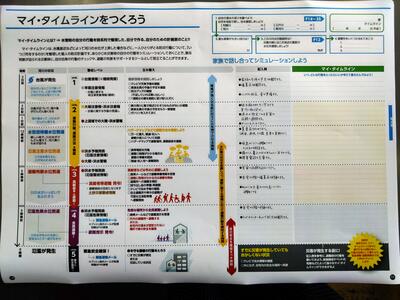

市の情報を活用して

授業で使えるコンテンツは多種多様にあります。特に、国・県・市の行政機関が作成しているものは、内容に信頼性もあり、子供向けの内容も作成している場合があります。5年生は総合的な学習の時間に防災学習のテーマに取り組み、今回は春日部市のホームページにあるハザードマップと、ハザードマップに付いているマイタイムラインのワークシートを使っていました。

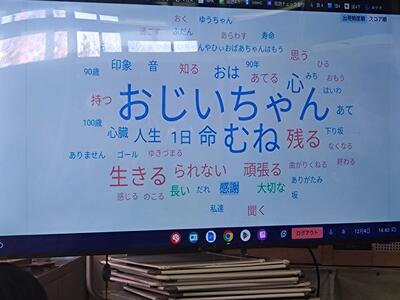

道徳の授業でも

人権週間中の授業参観日ということで、道徳の授業を公開しました。道徳は自分の考えをもったり、友だちの考えを知って自分の考えをさらに深めたりします。そんな学習活動にアプリの特徴を生かして使っているクラスがたくさんありました。

4年生はテキストマイニング機能で子どもたちがムーブノートアプリで記述した言葉から頻出単語を抽出して授業に生かしていました。

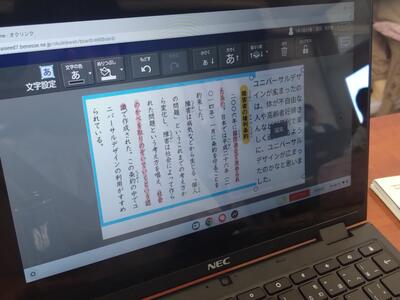

5年生はユニバーサルデザインについて考える資料がオクリンクアプリで配付され、自分の考えを記述していました。

6年生は同じ教材文でも、1組はJamboardアプリを使って、2組はオクリンクアプリを使って、自分の考えや立場を友だちと比較する授業でした。

市内音楽主任の授業研究会にて

市内の音楽主任が本校を会場に授業研究会を行いました。本校の音楽専科の先生が5年生のクラスで研究授業をしました。日本の歌曲「待ちぼうけ」の特徴にふさわしい歌い方を考えるという内容です。普段から音楽の授業でよくタブレットを使っている本校ですが、今日も活用方法の一つとして提案してみました。オクリンクアプリで配付された音声の聴きたい部分を繰り返し再生しながら歌い方の工夫を考え、グループで協議し、最後には試しに歌ってみたグループもありました。音楽の授業でありながら、静寂の中でじっくりと思考し、「一人一人の考えが深まっていたことが読み取れるカードでした」とお褒めの言葉をいただきました。

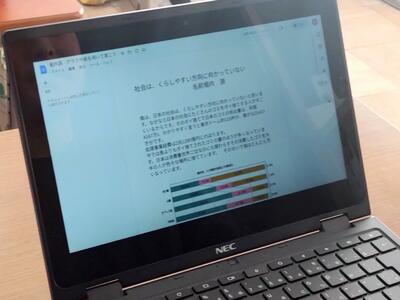

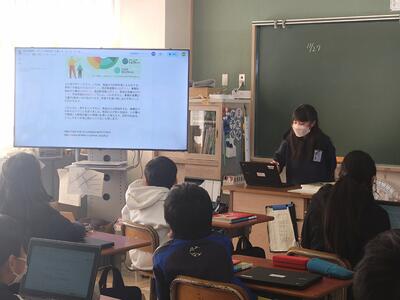

資料を用いてプレゼンテーション

5年生が国語科の時間に、統計資料を用いて効果的に説明する学習を行っていました。この学習はGoogleアプリのドキュメントでプレゼン用のレポートを作成し、そのまま大型モニターでプレゼンまで行いました。テーマは「日本は住みやすい国になったのか」です。利便性やインバウンドの向上などプラスの面に対し、環境や人権の問題などマイナス面の意見もありました。社会科、理科、家庭科の視点もあり、文章の書き方や資料との結びつけ方など、多角的な学習にタブレットが大いに活用されていました。