文字

背景

行間

最近の学校の様子から

学校の様子

校長室の窓から214

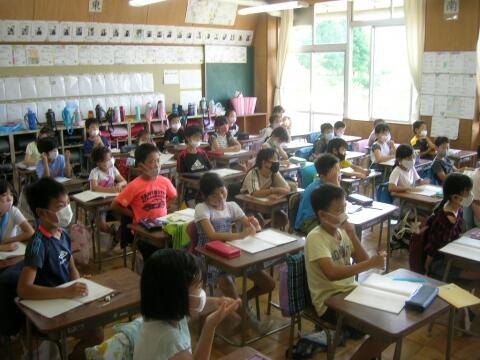

9月も中旬となり、少し涼しくなってきたかと思ったら、今日は、また夏のような暑さです。

そんな中、児童は、元気に登校してきて気持ちの良い挨拶をしてくれます。今月の目標は「あいさつをしっかりしよう。」で、毎日の放送でも繰り返し伝えられていますが、最近になって更に自分から元気よく挨拶できる児童が増えてきたように感じます。嬉しいことです。

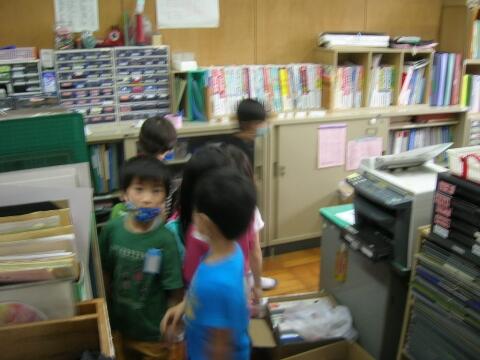

中休みに校長室に来る児童も「失礼します」「ありがとうございました」と礼儀正しく挨拶をすることができています。

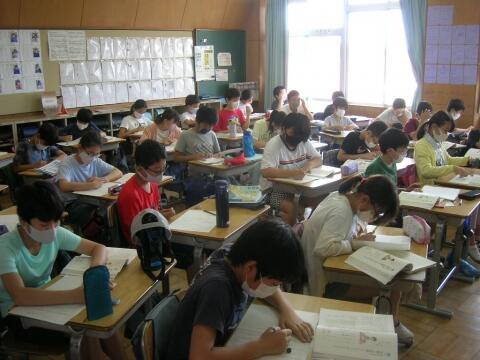

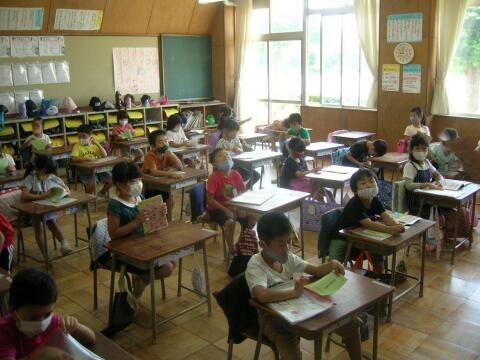

今日は、4時間目に校舎内を回りました。

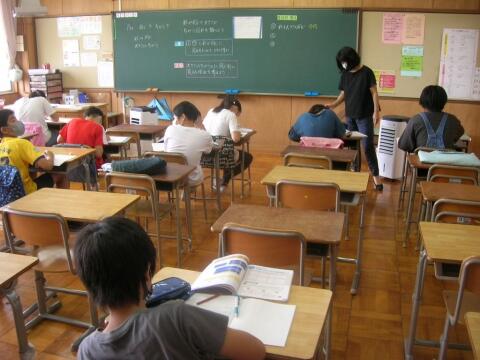

特に3階は、熱気が上がって来て蒸し暑い環境でしたが、児童は頑張って学習していました。

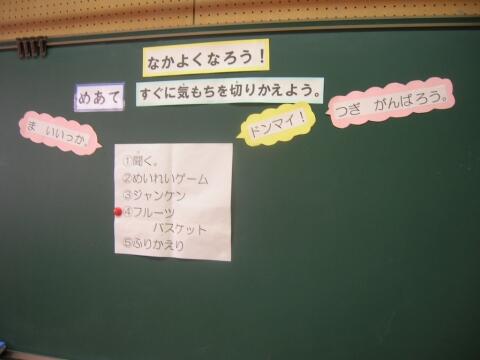

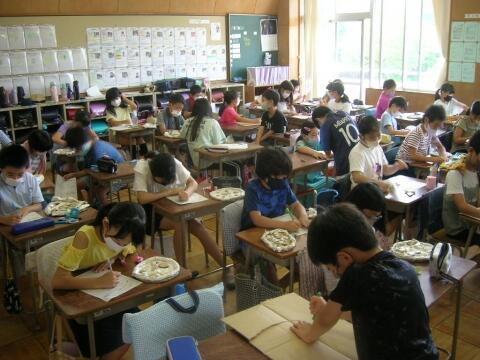

特別支援教室「わかば」の学習室では、小集団指導を行っていました。

黒板には「なかよくなろう」と紙が貼られ、めあて「すぐに気もちを切りかえよう」と示されています。

小集団で「めいれいゲーム」「ジャンケン」の活動に取り組み、私が行った時には、「フルーツバスケット」の説明を聞いて、取り組む場面でした。

教員も含め楽しそうに行っており、椅子に座れなかった児童も笑顔で参加しています。こうしたことを繰り返し、思い通りにならないことがあっても気持ちを切り替えて行動できるようになっていくのだろうと思いました。

さて、明日から4連休になります。

短い夏休みを終え、ここまで頑張ってきた児童には、疲れがたまっているかもしれません。また、学期末の慌ただしさがあり、そのような中でも、本日お知らせする10月後半に行う、運動会の代替行事「大松スポーツフェスティバル~秋の陣~」の練習が始まっている学年もあります。

くれぐれも体調に気を付け、児童が無理のないように4連休を過ごさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

校長室の窓から213

大分涼しくなってきて、学習にも運動にも適した気候になってきた感じがします。

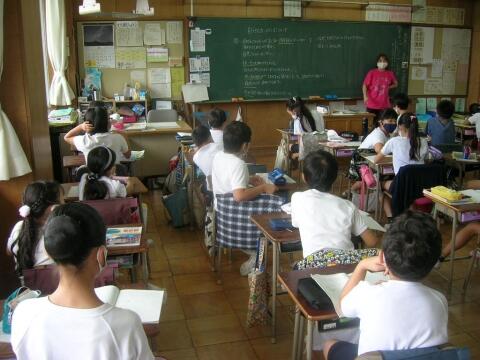

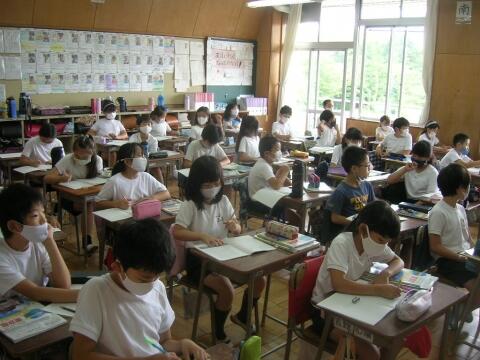

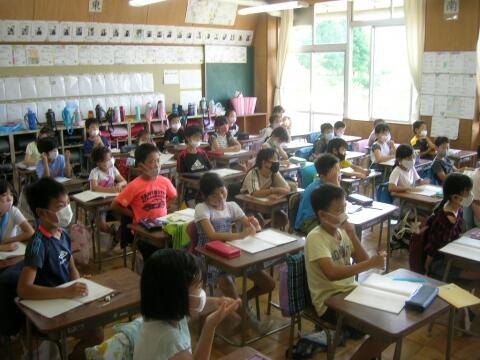

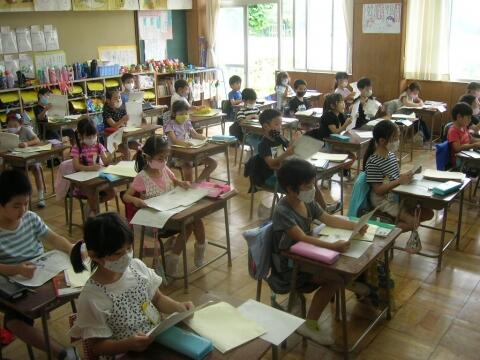

各教室では、今日もしっかり学ぶ児童の姿が見られました。

今日は、3時間目に校舎内を回りました。

昨日紹介した算数少人数の授業は、講師の授業でしたが、他にも主任の職務軽減を図るための講師の授業もあります。

今日は4年2組で講師が社会の授業を行っていました。

黒板には、「自ぜんさいがいについて」と書いてあり、災害から命や暮らしを守るための学習のようです。

黒板には、自然災害について児童が知っていることや疑問に思っていることなどが書き出され、私が教室に行った時には「前もって避難所を知っておく」ことについて、話がされていました。

ご家庭では、万が一の時の避難所の確認や避難の約束事を話し合われているでしょうか。ぜひお子さんとも話をしてみてください。

校長室の窓から212

北側3階の少人数教室に行くと、6年生の1グループが算数の学習をしていました。

今日は、「拡大図と縮図」の最初の授業で、拡大図や縮図の意味や性質について理解する授業のようです。

黒板には、「形が同じで大きさがちがう図形を調べよう」と書かれ、基になる(ア)の図形と形が同じに見える図形を探し、その理由を考えていくというように授業が進んでいます。

形が同じに見えるのは、角の大きさが同じと考え、角度を測るなどの方法で調べ始めていました。

他のグループもそうでしたが、課題に対して真剣に取り組むその姿は、さすが6年生で、全校のお手本となるものでした。

ちなみに、この少人数教室は、冷房が入っておらず、夏の間の学習環境は、決して良いものではありませんでしたが、今日は、冷風扇からも涼しい風が出ていて児童も集中して学習できている様子でした。

1日も早い冷房設置を引き続き要望していきます。

授業参観を終え校長室に戻ると、中休みには10人近くの児童がけん玉で遊びに来ました。

人数が増えると校長室では手狭で、どうするか考えなくてはいけません。

校長室の窓から211

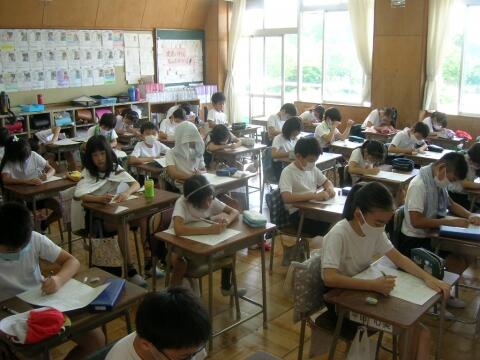

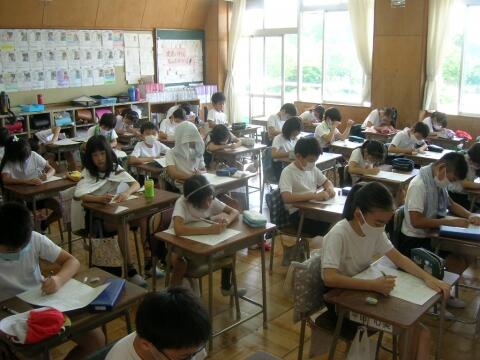

9月も半ばを過ぎ、前期も残りわずかです。

玄関前での朝の挨拶は、いつにも増して立派にできていました。

そして、各教室でも、しっかりと学ぶ児童の姿が見られました。

今日は、3時間目に校舎内を回りました。

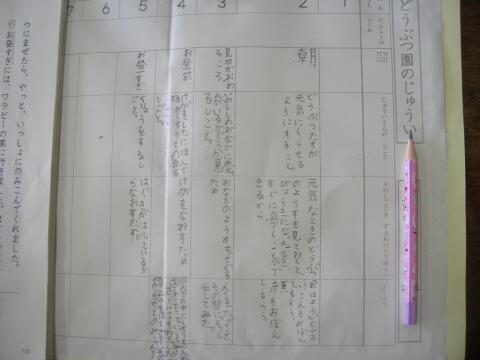

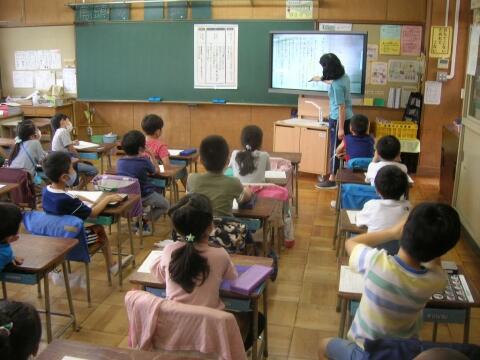

写真は、2年2組の国語の授業の様子です。

今日は、「どうぶつ園のじゅうい」の5場面の読み取りのようです。

黒板やプリントに書かれている読み取りの視点「いつ」「じゅういさんのしごと」「そのしごとをするわけ」「くふう」 を確認した上で、担任の音読を聞いて読み取りに入りました。

前の時間までに学習したことで、やり方やコツをつかんでいるのか、自分でどんどん進めている児童がいました。

プリントもきれいに書かれていて見事でした。

休み時間に廊下を歩いていたら、素晴らしい挨拶と共に「校長先生、家で飼っていたカブトムシが産んだ卵がかえって幼虫が生まれたんだよ。」と報告してくれた児童がいました。

豊かな自然に触れながら、家庭でもそうした生命の営みを体感していくことは、児童の心の成長にとても良い影響をもたらすだろうと思いました。

台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針

【保護者宛て】台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について.pdf

本日9月16日、本文書を家庭数で配布いたします。多摩市教育委員会が策定したものです。ご確認をお願いします。本HP内にも「台風等による対応指針」として常掲いたします。

本日9月16日、本文書を家庭数で配布いたします。多摩市教育委員会が策定したものです。ご確認をお願いします。本HP内にも「台風等による対応指針」として常掲いたします。

校長室の窓から210

さわやかな秋の風と共に、さわやかな挨拶の声を響かせて児童たちが登校してきました。

今朝は、「これからもお仕事頑張ってください。」というメッセージカードと共に、宝物にしていたであろう貝殻やミサンガなどをプレゼントしてくれた児童がおり、またまた元気が出ました。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

登校してきた児童が、何人も「今日は、校庭ですか?放送ですか?」と聞いてきて、朝会への意識をしっかりもっていることを嬉しく思いました。

今日は、大松台小の子どもの良い所だけでなく、考えてほしいことについても話しました。

【先週の児童朝会を終えて】先週は、初めて校庭での児童朝会があったが、皆が話を聞く立派な態度に感激した。先週、人の話を聞くことや挨拶をすることは、相手を大切にすることと話したが、そのことをよく考え、自分から挨拶したり、頑張ってくださいと声をかけたり、落とし物を届けてくれたりと実行できている人がいるのがとても嬉しい。本当に大松台小の子どもは素晴らしい。そんな子どもたちだからこそ考えてほしいことがある。

【考えてほしいこと】前に廊下を走ることについて考えてもらったが、先生方は、皆の行動で気になることを報告し合っている。その中で、上履きのかかとを踏んでいる子が気になるという話があった。上履きのかかとを踏むには、面倒くさいとか上履きが小さいとか何かしらの理由があるかと思うが、上履きのかかとを踏んでいると、どんなことがあるか考えてみよう。…私は、非常時にすぐ動けるようにかかとのある靴を履くようにしている。それと同じことが皆にも言える。例えば、大地震がありガラスが割れた中を急いで避難しなければならない時、かかとを踏んでいて上履きが脱げたらけがをして避難できなくなるかもしれない。上履きをきちんと履くことは、自分の命を守ることにもつながる。だからきちんと履く必要がある。

次に話すことは、答えは言わないので、それぞれが考えてほしい。2年生の教室を回った時「休み時間にジャングルジムで遊ぼうとしたら、上の学年の人から自分たちが遊んでいるから遊べないよというようなことを言われた。」という話を聞いた。自分たちが遊んでいた所に下級生が来たら、また、人からそのようなことを言われたらどうしたら良いか、皆が気持ちよく過ごせる笑顔いっぱいの大松台小学校にしていくためにどうしたら良いのか考えてほしい。

きっと大松台小学校の児童は、どうすべきかしっかり考え、伝え、行動してくれるものと期待しています。

校長室の窓から209

北側3階の6年教室から東に向かって歩いて行くと、廊下にきれいな合奏の音色が響いていました。

音楽室に行ってみると6年1組の授業でした。

今日は「ラバーズコンチェルト」という曲の合奏を行っていました。

今まで何回か授業を見ていますが、パートごとや曲の一部だけの練習でした。

今日は、全体で一曲を通しての練習のようです。

各パートがしっかりと演奏できているので、全体としても完成度が高く、さすが6年生だと思いました。

今までの学習の成果が表れていて嬉しく思いました。

校長室に戻り、中休みになると、程なく1年生がけん玉をやりに来てくれました。

「失礼します」「「ありがとうございました」という挨拶がしっかりできていて立派です。

校長室の窓から208

朝夕の風がだいぶ涼しく感じられるようになってきました。

今日も玄関で児童を迎えていたら、トノサマガエルを捕まえてきた子や「校長先生、疲れていませんか?」と優しい声をかけてくれる子などがいました。

今月の生活目標は「あいさつをしっかりしよう。」ですが、自分から大きな声で挨拶できる児童が増えて嬉しく思っています。

さて、今日は、3時間目に校舎内を回りました。

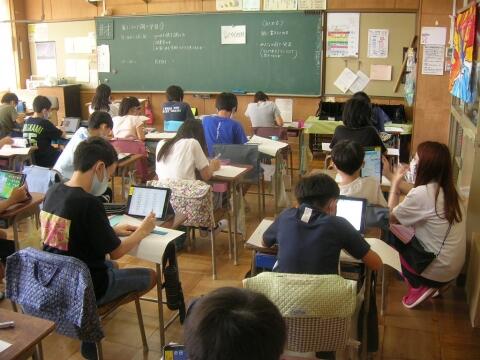

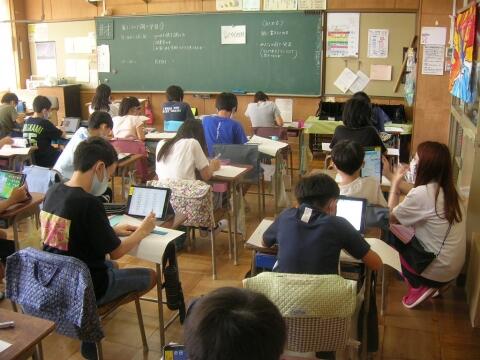

5年3組の教室では、児童が何やらIpadを使って調べ学習をしています。

黒板には「米について調べ学習」と書いてあり、どうやら総合的な学習の時間の「米作り」の学習のまとめで色々と調べているようです。

調べたことは、記録用紙にまとめるように指示があるのですが、コメの種類や害虫と益虫などについて、びっしりと書き込んでいる児童がいました。

また、調べたことを一時的にIpadで入力している児童もいました。

インターネットを使った調べ学習や記録などにIpadを自在に活用している児童の姿に感心しました。

早く、一人1台の利用環境が整うといいなと思います。

今日も玄関で児童を迎えていたら、トノサマガエルを捕まえてきた子や「校長先生、疲れていませんか?」と優しい声をかけてくれる子などがいました。

今月の生活目標は「あいさつをしっかりしよう。」ですが、自分から大きな声で挨拶できる児童が増えて嬉しく思っています。

さて、今日は、3時間目に校舎内を回りました。

5年3組の教室では、児童が何やらIpadを使って調べ学習をしています。

黒板には「米について調べ学習」と書いてあり、どうやら総合的な学習の時間の「米作り」の学習のまとめで色々と調べているようです。

調べたことは、記録用紙にまとめるように指示があるのですが、コメの種類や害虫と益虫などについて、びっしりと書き込んでいる児童がいました。

また、調べたことを一時的にIpadで入力している児童もいました。

インターネットを使った調べ学習や記録などにIpadを自在に活用している児童の姿に感心しました。

早く、一人1台の利用環境が整うといいなと思います。

校長室の窓から207

今朝、児童を玄関前で迎えていたら、一人の保護者の方がいらして「校長室の窓から、出張の日とかも戻られてからアップされているのですね。すごいです。」と話してくださいました。そうやって見ていただき、感想を届けていただくことが何よりの励みです。ありがとうございます。

さて、今日は、午前中様々な対応があり、児童を含めた校長室へのお客様も沢山いたので、教室を回ることができませんでした。

今日は、午後の6時間目に以下にご紹介する研究授業があったので、その後校舎内を回りました。今日は研究授業の様子をご紹介します。

今日は、若手教員研修の一環で特別支援教室「わかば」の小集団指導「かがやき」の時間を参観しました。多目的ホールで5年生4名のグループが行っていました。

今日は、「パス&キャッチ」という名前の活動で、色々な物を友達とパスをし合いながらゴールまで運ぶゲームです。

途中で落としてしまうとスタートからやり直しとなるので、協力することが大切です。

1回目は、3分間でペットボトルとバランスボールの2個を運ぶことができました。

その後、相談の時間をとり、人の並び順は同じにして、運ぶ物の順番をどうするか話し合いました。司会役が出て、皆が意見を言い、運ぶ物の順番も決まって2回目のチャレンジです。

2回目は、声を掛け合い何と5個の物を運ぶことができました。「協力しよう」「相談しよう」という今日のめあてを見事に達成して大成功だった2回目のゲーム。児童の顔は、満足感にあふれていました。

この、協力すればできるという経験を学級に戻って生かしてくれるものと思います。

校長室の窓から206

朝夕の風が少し涼しく感じられるようになってきましたが、日差しが出るとまだ暑い感じがします。

今日も玄関の所で児童を迎えていたら、「校長先生、今日もお仕事頑張ってください!」「校長先生は、何かペットを飼っていますか?」など、挨拶と共に話してくれる児童がいて元気になりました。

また、登校途中で落ちていたハンカチを拾って来てくれた子がいて、人のことを考え行動できていることを嬉しく思いました。

今日は、木曜日で児童集会がありました。

児童集会も新型コロナウィルス感染症の影響で、委員会活動の始まりが遅れていたので、やっと先週の放送による「委員会紹介集会」でスタートしたばかりです。

今日は、初めての校庭での児童集会でした。

今日の集会は、「じゃんけん勝ち残り集会」でした。

最初に集会委員からルールの説明がありました。

朝礼台の上の集会委員が出すじゃんけんに勝った人だけが勝ち残れます。

3回戦まで行くと、かなり人数が減り、全員座っているクラスもありました。

結局3回戦で終わりとなり、勝ち残った人に拍手を送りました。

今日も時間前にほとんどの児童が集まり、しっかり話を聞いて真剣に集会に参加しており立派だなと思いました。

今週に入り、初めての校庭での児童朝会や児童集会、初めてのクラブ活動と今年度初めてのことが沢山ありました。

こうして、少しずつ新しい日常が創られていくことを喜びとしながら、児童と共に全職員で頑張っていきたいと思います。

今日も玄関の所で児童を迎えていたら、「校長先生、今日もお仕事頑張ってください!」「校長先生は、何かペットを飼っていますか?」など、挨拶と共に話してくれる児童がいて元気になりました。

また、登校途中で落ちていたハンカチを拾って来てくれた子がいて、人のことを考え行動できていることを嬉しく思いました。

今日は、木曜日で児童集会がありました。

児童集会も新型コロナウィルス感染症の影響で、委員会活動の始まりが遅れていたので、やっと先週の放送による「委員会紹介集会」でスタートしたばかりです。

今日は、初めての校庭での児童集会でした。

今日の集会は、「じゃんけん勝ち残り集会」でした。

最初に集会委員からルールの説明がありました。

朝礼台の上の集会委員が出すじゃんけんに勝った人だけが勝ち残れます。

3回戦まで行くと、かなり人数が減り、全員座っているクラスもありました。

結局3回戦で終わりとなり、勝ち残った人に拍手を送りました。

今日も時間前にほとんどの児童が集まり、しっかり話を聞いて真剣に集会に参加しており立派だなと思いました。

今週に入り、初めての校庭での児童朝会や児童集会、初めてのクラブ活動と今年度初めてのことが沢山ありました。

こうして、少しずつ新しい日常が創られていくことを喜びとしながら、児童と共に全職員で頑張っていきたいと思います。

校長室の窓から205

今日の午後は、今年度初めてのクラブ活動がありました。

クラブ活動は、4年生以上の児童が、学年や学級の所属を離れて、1年間を通して共通の興味や関心を追究する活動です。

今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響があり、クラブの活動にも制限が出るため、編成や準備に時間がかかり、やっと第1回の活動となりました。

今日は、組織作りを行ってから活動という予定のクラブがほとんどだったと思いますが、気温がどんどん上がりWBGT(暑さ指数)が基準を超えたので、屋外の運動クラブは、室内での活動になってしまいました。

写真で各クラブをご紹介しますので、お子さんにどんな活動をしたのか聞いてみてください。

卓球クラブ

タブレットクラブ

クイズクラブ

屋外クラブ

サッカークラブ

ダンスクラブ

マンガイラストクラブ

理科クラブ

工作クラブ

バドミントンクラブ

バスケットボールクラブ

なわとびクラブ

今日は、残念ながら実際の活動ができないクラブがありましたが、活動内容についての話し合いをしっかりしていたので、次回から充実した活動ができるものと思います。

クラブ活動は、4年生以上の児童が、学年や学級の所属を離れて、1年間を通して共通の興味や関心を追究する活動です。

今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響があり、クラブの活動にも制限が出るため、編成や準備に時間がかかり、やっと第1回の活動となりました。

今日は、組織作りを行ってから活動という予定のクラブがほとんどだったと思いますが、気温がどんどん上がりWBGT(暑さ指数)が基準を超えたので、屋外の運動クラブは、室内での活動になってしまいました。

写真で各クラブをご紹介しますので、お子さんにどんな活動をしたのか聞いてみてください。

卓球クラブ

タブレットクラブ

クイズクラブ

屋外クラブ

サッカークラブ

ダンスクラブ

マンガイラストクラブ

理科クラブ

工作クラブ

バドミントンクラブ

バスケットボールクラブ

なわとびクラブ

今日は、残念ながら実際の活動ができないクラブがありましたが、活動内容についての話し合いをしっかりしていたので、次回から充実した活動ができるものと思います。

校長室の窓から204

続いて4年2組の教室に回ると、ここでは、国語の漢字練習をしていました。

今日は「不」「議」「差」の3つの漢字の練習のようです。

黒板には、新出漢字を使った沢山の単語が書かれており、その単語の脇には児童の名前が貼られています。それだけ沢山の児童が沢山の単語を考え発表できたのだと感心しました。

私が見た場面は、2つ目の「議」という漢字を使った単語の発表の場面でしたが、3組と同じように指先までピンと伸びた立派な手の挙げ方で積極的な発表がされていました。

その後、漢字の書き順を空書き(空をなぞるように空中で書くこと)していましたが、これにもきちんと取り組んでいて学ぶ姿勢が良いなと感心しました。

話は変わりますが、月曜日にけん玉を見に来た1年生は、少しずつメンバーが入れ替わりながら、毎日校長室に来ています。今日の中休みも6人ほどが来ました。

正しいけん玉の持ち方を覚え、どんどん上達していく様子が嬉しいです。児童が「校長室は、けん玉教室だ!」と言っていますので、そのうちに「けん玉教室」の様子もご紹介したいと思います。

校長室の窓から203

今日も朝から強い日差しが照り付けています。

いつもと同じように、朝、玄関で児童を迎えていたら、ある子が「校長先生、お仕事忙しくて大丈夫ですか?」と聞くので「皆に会えるから元気だよ!」と答えたら「今日もお仕事頑張ってください。」と励ましてくれて涙が出そうになりました。

きっと昨日の児童朝会での「校長先生、大変じゃないですか?」と優しい言葉をかけてくれた子がいたという話を聞いて、自分も何か伝えたいと思ったのでしょう。本当に大松台小の子は、しっかり話を聞いて素直に考え、行動できる良い子ばかりです。

さて、今日は1時間目に校舎内を回りました。

4年3組の教室では、教職大学院の教育実習生が国語の授業を行っていました。

「漢字の広場」の単元で、『つなぎ言葉を使って「おむすびころりん」や「うらしまたろう」のお話を書こう』というめあての学習でした。

実習生が黒板にめあてを板書すると、児童が「めあては、赤線で囲むんだよ」と教えてあげていました。

その後、つなぎ言葉の発表になったのですが、児童の手の挙げ方の素晴らしいこと。指先まできちんと伸びています。指名された後の発表の仕方も立派で、つなぎ言葉を発表した人が「どうですか?」と聞くと、聞いていた皆が「良いです!」と反応します。学習の仕方や発表の仕方・聞き方がしっかり身に付いていて素晴らしいと思いました。

校長室の窓から202

今日は、火曜日で児童朝会がありました。

先週雨模様で延期となった、初めての校庭での朝会です。

児童は、開始時間前からしっかりと校庭に集まり、並んでいます。

私は、校庭で全校児童に話ができるという、この日を心待ちにしていましたので、その立派な姿が一層嬉しく感じられました。

今日は、初めての校庭での朝会だったので、最初に挨拶の仕方の話をして、続いて野球で頑張った5年生2名の表彰をしてから話に入りました。

【人の話を聞くこと】人の話を聞くということは、その人を大切にすることである。私は、大松台小の子どもたちが本当に素晴らしいと思い、さらに素晴らしくなってほしいと思って話をしている。皆さんは、その思いを受け止め、例えばハチの巣のことや落ちていたヘルメットがそのままでは困ると思って話したり、行動したりできたことを褒めたら、その後も気付いたことを報告したり、良いと思うことを実行したりしている。私は自分の話をしっかり受け止め、実行するみなさんの姿を見て、自分が大切にされていると感じる。話を聞くということは、聞いて考えて実行することで、相手を大切にするだけでなく、自分を成長させることにもつながる。ぜひ、これからもその姿勢を大切にしてほしい。

【挨拶をすること】挨拶をすることも、相手を認め気持ちを言葉で伝えるということで、相手を大切にするということにつながる。今朝も玄関で挨拶をしていたら「校長先生、大変じゃないですか」と色々な仕事があることを気遣う言葉や「校庭での朝会?やったー!」と校庭での朝会を私と同じに楽しみにしている言葉を聞いて嬉しくなった。これからも話を聞くことや挨拶を通して周りの人を大切にしていってほしい。

今日は、台風が過ぎ去った後の蒸し暑い天候でしたが、児童はおしゃべりなどをせず頑張って話を聞いてくれました。

私が想像していた通り、いや想像以上の立派な姿でした。

今日の話にあるように、しっかり話を聞き実行しようとする大松台小の児童は、これからもどんどん伸びていくと思います。

これからも児童の良い所を沢山見付けて、褒めて伝えて、伸ばしていきたいと思います。

校長室の窓から201

5年3組では、理科の「受粉の役割」について、あさがおの花が開く前と後のおしべとめしべを比べるという学習を行っていました。

黒板には、復習としてあさがおの花のつくりが描かれ、前回の授業で、花粉の観察をしたことに触れられていました。

そして、「花粉はいつおしべからめしべにつくのだろうか」という今日の問題が提示されています。

教室の前に置かれた大型モニターには、あさがおの花のつぼみと開いた時の写真が左右に映し出され、それぞれのおしべとめしべの写真も添えられています。

今日の授業では、つぼみから花が開くまでに何が起きているかを予想してから、動画などでその仕組みを学習するようです。

単に映像を見て知るのではなく、自分で予想をすることによって映像の見方も変わってきます。

そうしたポイントを押さえた指導がされていることを嬉しく思いました。

話は変わりますが、今日の中休みには1年生の男女が5人ほど校長室に遊びに来てくれました。

楽しく色々な話をしていて、そのうち「校長先生、けん玉を見せてください」という話になり、少し見せました。

その後、「けん玉やってみようかな」という児童の発言をきっかけに、皆でけん玉の基本をちょっと練習しました。

ちょっとコツを教えただけで大皿に乗るようになった子もいてすごいと思いました。

これからも機会があったら、少しずつ教えてあげたいと思います。

校長室の窓から200

この「校長室の窓から」も200号を迎えることとなりました。

5月の分散登校開始から掲載を続けてきましたが、この間新しい生活様式による学校生活も少しずつ定着して、児童が充実した生活を続けられていることが何よりの喜びです。

そんな生活の一端をこれからもお伝えしていきますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

今朝は、台風10号の影響でしょうか、時折雨が強く降ったかと思えば、晴れ間がのぞくという目まぐるしい天気の中を児童が登校してきました。

今日は、3時間目に校舎内を回りましたが、大きな雨音に外を眺める児童の姿も見られました。

2年1組では、算数の「計算の しかたを くふうしよう」の学習をしていました。

今まで学習したことを振り返りながら、ドリルの問題に取り組んでいる様子でした。

3つの数の足し算について、「は(早く)・か(簡単に)・せ(正確に)・どん(どんな時も)」問題が解けるように( )の用い方を工夫して計算をしていました。

積極的に手を挙げて発表する姿が見られ、それに加えて発表した友達の考えに「いいです!」とか「同じです!」などと反応していたのがとても良いと思いました。

校長室の窓から199

今日は4時間目の途中に避難訓練がありました。

大きな地震があり、その後理科室から出火したとの想定での訓練でした。

よく放送を聞き、「お・か・し・も」(押さない・駆けない・しゃべらない・戻らない)の約束を守って避難をすることができました。

非常に校庭が暑かったので、「お・か・し・も」の約束を守れたかどうかを児童に聞いて、避難し終わってからのおしゃべりが少し見られたので、そのことを注意して話を終えました。

ハンドマイクを使って「校長先生と一緒に礼をします」と話して礼をすると、全校児童が礼をする様子が見られ大変うれしく思いました。

来週の児童朝会でも、そのような立派な姿が見られることを楽しみにしています。

校長室の窓から198

昨日は、新潟県三条市で9月としては日本で初めての40℃を記録したとのニュースがありました。

今日も猛暑は続き、大松台小でも早々とWBGT(暑さ指数)が、運動は原則禁止する31度を超えたので、体育の授業や中休み以降の遊びが中止となりました。

そのような中で、今日は、中休みに1年生と6年生が一緒に校長室へ遊びに来てくれました。

室内で写真が手ブレしていますが、校長室のソファーに座って楽しそうに話をしながら過ごしています。

大松台小では、例年たてわり班を編成して異学年交流を行っていますが、今年は新型コロナウィルス感染症予防のため、班編成で児童が移動したり、大人数での活動で密になったりするのを防ぐためにたてわり班の編成を見送りました。

その代わりに1年と6年、2年と4年、3年と5年というように2学年ずつで兄弟学年を組み、朝の時間に2クラスずつで密にならないように一緒に遊ぶという形での異学年交流を計画しています。

異学年交流で育つものは、沢山あると思いますので、このような工夫をして行っていきます。と同時に、校長室で見られるような日常的な交流が進んでいくといいなと思います。

校長室では、その後「校長先生、けん玉をやって見せて!」という話になり、10級から1級まで(けん玉にも級や段があるのです)の技を見せてあげました。

機会を見つけて全校の皆さんにもお見せできればと思っています。

校長室の窓から197

北側3階の音楽室前の廊下から下を見た時に、体育館脇の花壇で作業する人の姿が見えました。

この暑いのに花壇の整備をしてくださっているので、一声かけようと体育館から花壇の方に行きました。

作業をしてくださっていたのは、グリーンボランティアの方々で、卒業生や在校生の保護者の方を中心に、月1回程度水曜日に花壇の整備などをしてくださっているそうです。

暑い中、児童やお客様も多く通る花壇の草取りなどをしてくださり、大変ありがたいと思いました。

お話を伺ったら、写真の一番手前のところでは、毎年春にイチゴが採れるそうです。

もう少し人数がいると助かるというお話でしたので、在校生の保護者等で関心がある方は、学校にお問い合わせいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

この暑いのに花壇の整備をしてくださっているので、一声かけようと体育館から花壇の方に行きました。

作業をしてくださっていたのは、グリーンボランティアの方々で、卒業生や在校生の保護者の方を中心に、月1回程度水曜日に花壇の整備などをしてくださっているそうです。

暑い中、児童やお客様も多く通る花壇の草取りなどをしてくださり、大変ありがたいと思いました。

お話を伺ったら、写真の一番手前のところでは、毎年春にイチゴが採れるそうです。

もう少し人数がいると助かるというお話でしたので、在校生の保護者等で関心がある方は、学校にお問い合わせいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

校長室の窓から196

多目的ホールから、更に階段を降りて体育館に行きました。

そこでは、1年1組が体育の授業を行っていました。

児童が楽しそうに走り回っています。

どうやら女子が赤白に分かれて追いかけっこをしているようです。

密になることを避けるために、先にやった男子は、体育館の端で待っています。

今日は、インターンシップの学生さんも来て児童の様子を見てくれていました。

体育館の四隅には、暑さ対策として導入されたスポットクーラーが置かれ、稼働していました。

扉を開け放っているので効果は限定的ですが、冷気の吹き出し口の前に行くと涼しい気分が味わえます。

続いてのゲームは、白の女子対赤の男子でした。

待っている白の男子は、白を応援していいのか男子を応援していいのか迷いながら、鬼遊びを楽しむ友達に声をかけていました。

そこでは、1年1組が体育の授業を行っていました。

児童が楽しそうに走り回っています。

どうやら女子が赤白に分かれて追いかけっこをしているようです。

密になることを避けるために、先にやった男子は、体育館の端で待っています。

今日は、インターンシップの学生さんも来て児童の様子を見てくれていました。

体育館の四隅には、暑さ対策として導入されたスポットクーラーが置かれ、稼働していました。

扉を開け放っているので効果は限定的ですが、冷気の吹き出し口の前に行くと涼しい気分が味わえます。

続いてのゲームは、白の女子対赤の男子でした。

待っている白の男子は、白を応援していいのか男子を応援していいのか迷いながら、鬼遊びを楽しむ友達に声をかけていました。

校長室の窓から195

北校舎の東側の階段を3階から2階に降りて多目的ホールをのぞくと、特別支援教室「わかば」の指導が行われていました。

今日の学習は、この前1年生が「わかばたんけん」で体験していた運動の「ストップ名人」でした。

「サウンドおにごっこ」では、タンブリンや笛の音をよく聴き、楽しそうに運動していました。

この前の1年生の時は、「〇〇(かかし)さんが転んだ」の活動の様子は見られなかったのですが、今日は見ることができました。

かかしのように片足を上げて上手に止まって、まさにストップ名人になっていました。

今日の学習は、この前1年生が「わかばたんけん」で体験していた運動の「ストップ名人」でした。

「サウンドおにごっこ」では、タンブリンや笛の音をよく聴き、楽しそうに運動していました。

この前の1年生の時は、「〇〇(かかし)さんが転んだ」の活動の様子は見られなかったのですが、今日は見ることができました。

かかしのように片足を上げて上手に止まって、まさにストップ名人になっていました。

校長室の窓から194

朝は、雨がパラついていましたが、昨日の涼しさとは一転して、今日は暑くなりそうです。

気温の変化で体調を崩さないようにしなくてはいけません。

今日は、2~3時間目に校舎内を回りました。

休み時間に会った児童の多くが、「おはようございます!」と気持ちの良い挨拶をしてくれて、挨拶をすることが習慣として身に付いてきた感じがします。

6年生の各教室と2つの算数少人数教室では、6年生の算数の授業が行われていました。

今日から新しい「比」の学習に入ったようで、各教室では、割合の表し方を調べる学習に取り組んでいました。

6年3組の教室では、「おいしいハンバーグソースのレシピ(作り方)」として、ウスターソースとケチャップを何杯加えればいいのか、人数ごとに考えていました。

今までに習った割合について振り返りながら新しい単元の学習に入ることで、児童が今までの学習をもとに新しい単元の学習内容について考えることができるようにしていることが分かりました。

担当の教員が何度も「間違えてもいいんだよ」「間違えても挑戦することが大切だ」と児童に話しかけていた姿が印象的でした。

気温の変化で体調を崩さないようにしなくてはいけません。

今日は、2~3時間目に校舎内を回りました。

休み時間に会った児童の多くが、「おはようございます!」と気持ちの良い挨拶をしてくれて、挨拶をすることが習慣として身に付いてきた感じがします。

6年生の各教室と2つの算数少人数教室では、6年生の算数の授業が行われていました。

今日から新しい「比」の学習に入ったようで、各教室では、割合の表し方を調べる学習に取り組んでいました。

6年3組の教室では、「おいしいハンバーグソースのレシピ(作り方)」として、ウスターソースとケチャップを何杯加えればいいのか、人数ごとに考えていました。

今までに習った割合について振り返りながら新しい単元の学習に入ることで、児童が今までの学習をもとに新しい単元の学習内容について考えることができるようにしていることが分かりました。

担当の教員が何度も「間違えてもいいんだよ」「間違えても挑戦することが大切だ」と児童に話しかけていた姿が印象的でした。

校長室の窓から193

午後の6時間目に校舎内を回ろうと職員室からピロティの方に出ると、何やら校庭から楽しげな音楽が流れてきます。

何かと思って近づいていくと、5年1組の児童が体育の授業で音楽に合わせて準備運動をしている様子です。

見学している児童に聞いたら「エアロビクス」とのことでした。

楽しげな様子を写真に収めようとカメラを向けると、照れることなく「おーい、写真撮っているよ!」と言いながら、しっかり踊りを続けています。

楽しそうでとてもいい雰囲気だなと思いました。

その後、各教室を回ると「校長先生だ!」「こんにちは」と授業中にもかかわらず、しっかり挨拶をしてくれる子が沢山いました。

勉強を邪魔してしまった先生方、ごめんなさい。

校舎内を一回りして校庭に戻ってくると、校庭にはハードルが並んでおり、担任の話をきちんと聞いた後、練習に励んでいました。

メリハリのついた学習ぶりも見事でした。

校長室の窓から192

今日は4時間目と6時間目に校舎内を回りました。

4時間目には、4年生が算数の少人数指導を受けていました。

4年生の3クラスを5つに分割して担任3人と少人数担当教員と講師の5人で指導しています。

今日は「わり算の筆算」の学習に取り組んでいました。

北側2階の少人数教室では、今日復帰したばかりの少人数担当教員が非常勤教員と共に指導を行っていました。

カラフルに色分けされた板書をもとに授業が進んでおり、児童も真剣に話を聞き、積極的に手を挙げて発表をしています。

担当教員は、久しぶりの授業で緊張していたと思いますが、積極的に学ぶ児童の姿に助けられたことと思います。

本当に大松台小学校の児童は、素晴らしいです!

校長室の窓から191

9月になり、昨日までの暑さとは打って変わり、今朝は空気が涼しく感じられました。

今日は、9月最初の火曜日なので校庭で朝会の予定でしたが、雨が降る可能性があるので放送朝会となりました。

「来週、校庭で皆さんの立派な姿を見るのを楽しみにしている」と伝えて話に入りました。

【算数少人数の先生の交代】(本日3~6年の保護者の皆様に通知配布)

算数少人数の芦田実恵先生はお休みしていたが今日から学校に戻ってきた。芦田先生がお休みの間、算数を教えてくださった澁谷由加里先生は、先生方のお手伝いをする仕事に戻る。二人とも学校にいるので会ったらそれぞれ「ありがとうございました」「よろしくお願いします」と挨拶しよう。

【防災の日】今日9月1日は「防災の日」である。これは、今から100年ほど前に関東地方で10万人以上が亡くなった関東大震災が9月1日に起きたことや、秋は台風が来ることなどから防災意識を高めるために定められたものである。最近も東日本大震災という大きな地震が起き、今は沖縄に非常に大きな台風が来ているように日本は様々な災害が多い国である。それらに備えるための避難訓練が今後もあるがしっかり取り組もう。

【命を守る~心を守る】地震や台風だけでなく、今は命に関わる危険として新型コロナウィルス感染症が身近にある。東京都でも連日100人をを超える感染者が出ており、いつ誰がかかってもおかしくない状態である。そのような中、学芸会や運動会などの行事も中止となった。これは、多くの人が集まり3密になって感染することから、皆の大事な命を守るためである。今、先生方はその代わりに学年ごとなどで皆さんが目標をもって取り組めることを工夫して考えている。皆さんも、それぞれ今できることを頑張っていこう。

心を守るという点から、感染が広まった学校などに心ない言葉をかけたり、扱いをしたりするということが起きており、文部科学大臣メッセージを出したのでその一部を紹介する。児童生徒等や学生の皆さんへ.pdf(2~5段落を紹介)

大松台小の子どもの良い所は、人の話をしっかり聞き、考え、良いと思ったことは実行していく所だと思う。ぜひ自分はどうするか考えて、実行してほしい。来週は、校庭で皆さんの立派な姿を見ながら話ができるのを楽しみにしている。

話は変わりますが、昨日から保護者会が始まっています。昨日は、中学年が行われ、本日は低学年、木曜日は高学年と続きます。

午後3時からの短い時間では、ありますが、学校と家庭が手を携えて進んでいくために、様々な情報交換ができればと思います。

皆様のご来校を心よりお待ち申し上げております。

校長室の窓から190

各教室を回って、最後に特別支援教室「わかば」の学習室をのぞきました。

「わかば」は、今日から前期の後半の指導が始まりました。

今までは、個別指導のみを行っていましたが、きょうから「かがやき」という小集団の指導も始まりました。

一番下の写真にあるように、今日は「キャッチ」「バースデーライン」「ネームトス」という3つの活動を行ったようです。

私が見たのは、「ふりかえり」の場面でしたが、小集団の仲間を笑顔で見つめる姿があり、その表情からそれぞれ充実した活動ができたことが読み取れました。

校長室の窓から189

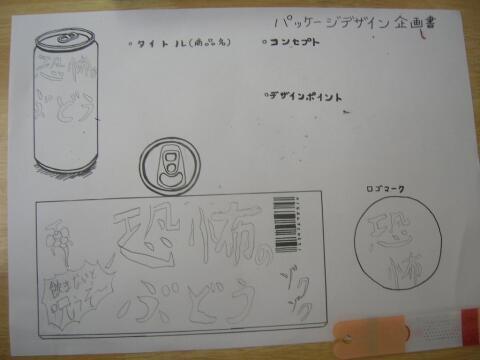

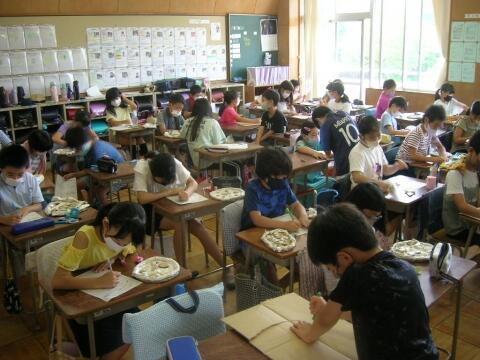

6年1組の教室では、専科の教員が図工の授業を行っていました。

エアコンのない図工室は、非常に暑いので、デザインなどの教室でもできる題材は、学年の教室で授業を行っています。

今日は、夏の涼しげな缶ジュースのパッケージデザイン案を企画書に書くという授業のようです。

「スカッと!レモン」という正統派に混じって「恐怖のぶどう」という商品も…。

本人に話を聞くと、怖い話でゾクゾクとするように、夏のこの暑い時期に恐怖で涼しさを味わってほしいというコンセプトのようです。

企画書の「飲まないと呪うぞ~」のキャッチフレーズや恐怖の文字がいかにも恐ろしい字体で描いてあるところが目を引き、思わずカメラに収めてしましました。

校長室の窓から188

先週金曜日は、お休みをいただき、今日も朝から出かけていたので久々の更新です。

今日の中休みには、6年生が2名、5時間目には2年生が1名、帰り際には4年生が2名校長室に来てくれました。

色々な話をして帰っていきますが、校長室が心安らぐ場所になっているのなら幸いです。

さて、今日は4時間目に校舎内を回りました。

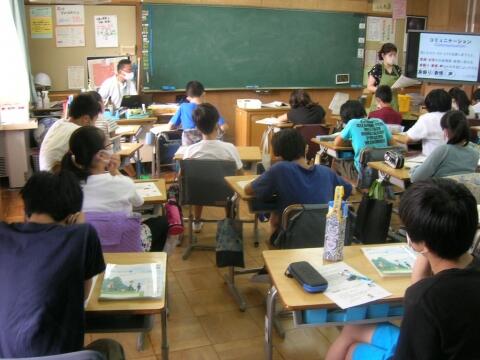

6年3組では、専科の教員が外国語の授業を行っていました。

大型モニターには、「コミュニケーション(Communication) 互いに意思・感情・思考を伝達し合うこと。言語・文字その他視覚・聴覚に訴える身振り・表情・声などの手段によって行う。」

と映し出され、児童の手元には、次回の「読みのテスト」の練習用のプリントが配られ、教師のリードによって読みの練習をしていました。

この次までに、それぞれしっかり練習をして読めるように頑張ってほしいと思いました。

校長室の窓から187

今日は、朝からかなり蒸し暑く、登校してきた児童は、ミストシャワーを浴びてから校舎に入っていきました。

本校には、WBGTという熱中症指数を計測する機器があるのですが、今日は湿度が高い関係もあるのか、中休み前で32度と運動原則禁止の31度を超えていたので、中休みの校庭遊びや以後の体育授業を禁止としました。

まだまだ暑い日が続き、雷雨などの心配もあります。気象状況にも留意し、児童の健康と安全を守っていきます。

さて、今日は2時間目に校舎内を回りました。

学校では、昨日から明日までの3日間で1年生の各クラスが特別支援教室「わかば」を体験する「わかばたんけん」を行っています。

今日は、2,3時間目に1年3組が体験を行っていたので、その様子を取材しました。

まず初めに、教室で「わかば」の説明や、今日の体験を行う場所や担当者などの説明がありました。

その後、3つのグループに分かれて、それぞれ体験が始まりました。

1年生の教室では、個別学習の体験として「目のうんどう」の学習を体験していました。

目の運動なので、首ではなく目だけが動くように頬杖をして、教師が指し棒の先につけたキャラクターを動かすのを目で追うという体験です。

児童は、しっかりきまりを守って目で追っていました。

その後、プリントを使った「なぞろう」という運筆の課題にも取り組んだようです。

多目的ホールでは、運動の体験として「すとっぷめいじん」という体験をしていました。

写真は、「さうんどおにごっこ」という、タンブリンの音で動き、笛が鳴ったら止まるというゲームの様子です。

担任も含め楽しそうに活動していました。

その後「かかしさんがころんだ」という、だるまさんが転んだの応用で、止まる時にかかしのように片足を上げて止まるという遊びをしたようです。

わかばの学習室では、「かがやき」という小集団指導の体験として「まるばつクイズ」に取り組んでいました。

床には最初の整列ラインが引いてあり、クイズの問題を聞いて〇だと思えば〇の方のラインに移動して座るというルールです。

児童は、きちんと並んで問題をしっかり聞き、移動をしていました。

だんだん問題が難しくなったようでしたが、答えられたかな?

本校では、このような体験を通して、児童が特別支援教室「わかば」のことをよく知り、教室に通っている子は、一層楽しく学習でき、周りの子も応援したり、興味をもったりできるようにと考えています。

どの子もそれぞれの状況に応じて頑張ることができる環境があります。

保護者の方もお子さんに、どんな体験をしたのか聞くとともに、何か聞きたいことがありましたら遠慮なく学級やわかばの担任までご連絡ください。

本校には、WBGTという熱中症指数を計測する機器があるのですが、今日は湿度が高い関係もあるのか、中休み前で32度と運動原則禁止の31度を超えていたので、中休みの校庭遊びや以後の体育授業を禁止としました。

まだまだ暑い日が続き、雷雨などの心配もあります。気象状況にも留意し、児童の健康と安全を守っていきます。

さて、今日は2時間目に校舎内を回りました。

学校では、昨日から明日までの3日間で1年生の各クラスが特別支援教室「わかば」を体験する「わかばたんけん」を行っています。

今日は、2,3時間目に1年3組が体験を行っていたので、その様子を取材しました。

まず初めに、教室で「わかば」の説明や、今日の体験を行う場所や担当者などの説明がありました。

その後、3つのグループに分かれて、それぞれ体験が始まりました。

1年生の教室では、個別学習の体験として「目のうんどう」の学習を体験していました。

目の運動なので、首ではなく目だけが動くように頬杖をして、教師が指し棒の先につけたキャラクターを動かすのを目で追うという体験です。

児童は、しっかりきまりを守って目で追っていました。

その後、プリントを使った「なぞろう」という運筆の課題にも取り組んだようです。

多目的ホールでは、運動の体験として「すとっぷめいじん」という体験をしていました。

写真は、「さうんどおにごっこ」という、タンブリンの音で動き、笛が鳴ったら止まるというゲームの様子です。

担任も含め楽しそうに活動していました。

その後「かかしさんがころんだ」という、だるまさんが転んだの応用で、止まる時にかかしのように片足を上げて止まるという遊びをしたようです。

わかばの学習室では、「かがやき」という小集団指導の体験として「まるばつクイズ」に取り組んでいました。

床には最初の整列ラインが引いてあり、クイズの問題を聞いて〇だと思えば〇の方のラインに移動して座るというルールです。

児童は、きちんと並んで問題をしっかり聞き、移動をしていました。

だんだん問題が難しくなったようでしたが、答えられたかな?

本校では、このような体験を通して、児童が特別支援教室「わかば」のことをよく知り、教室に通っている子は、一層楽しく学習でき、周りの子も応援したり、興味をもったりできるようにと考えています。

どの子もそれぞれの状況に応じて頑張ることができる環境があります。

保護者の方もお子さんに、どんな体験をしたのか聞くとともに、何か聞きたいことがありましたら遠慮なく学級やわかばの担任までご連絡ください。

校長室の窓から186

夏休み明け3日目も日差しが強く、児童は額に汗を浮かばせながら頑張って登校してきていました。

今日は、2時間目に校舎内を回りました。

5年1組の教室では、社会科の「米作りがさかんな地域」の単元で、農家の人々は、米の生産性を高めるために、どのような工夫をしてきたのか調べてまとめる学習を行っていました。

教員が板書を使いながら昔の農作業の様子を確認した後、農作業にかかる時間のグラフを示しながら、1960年には180時間だった作業時間が、2017年には25時間と大幅に短縮されたことを説明していました。

グラフを見ながら「算数の勉強みたいだな」とつぶやいていた児童がいました。このことは、とても大切なことで他の教科で学んだことを生かして考えるということは、学んだことを結び付けながら新たな知識を自ら獲得していくことにつながります。

こうした学びができているのが、さすが高学年だと思いました。

大型モニターには、NHKのコンテンツが用意されており、また新たな情報と結び付けて学んでいくのだと思います。

回った各教室には、児童の創意が生きた自由研究が飾られていました。

思わず見入ってしまう作品もあり、ぜひ来週から始まる保護者会でご覧になっていただければと思います。

校長室の窓から185

今日も昨日に続き、午前中の出張がありました。

学校に戻ってきたら副校長が「食育の授業がぎりぎり見られるかもしれません。」というので、慌ててカメラを持って1年生の教室に行きました。

1年1組の教室に行くと市内の栄養教諭が担任と共に栄養についての授業を行っていました。

大型モニターには、昨日の給食の献立が映し出され、黒板には、3つの栄養素の説明と食材のカードが貼られています。そして、何かのレンジャーのカードも別のボードに貼られており、どうやら楽しく栄養について学んでいたようです。

私が教室に行った時は、勉強したことをもとに自分の食事(給食)について頑張ることを発表する場面でした。「残さないで食べます!」「全部食べます!」と力強く発表していましたので、きっと今日の給食も残さず食べたことでしょう。

この授業は、本日2組でも3組でも実施をしています。

どのような授業で、どのような目標を立てたのかお子さんに聞いてみてください。

校長室の窓から184

休み明け2日目の登校風景です。

朝から日が出て暑いのでミストシャワーが稼働していました。

今朝も「あいさつ運動」で教員が門の所に立っています。

今日は火曜日なので、放送による児童朝会がありました。

休み明け最初の朝会の話は、以下の通りです。

【夏休みを終えて】夏休みが終わったが久しぶりに会った皆さんは一回り大きく成長したと感じた。昨日教室を回ったら絵日記の発表をしたり、自由研究の作品が置かれていたりと、それぞれ充実した夏休みを過ごしたことが感じられた。夏休み明けも「笑顔の 学校 大松台」で頑張ろう。よろしくお願いします。

【大松台小の子どもの良い所1】昨日今日と玄関で皆さんを迎えていたら、少し疲れた感じの人がいたが、休み前と変わらず元気に挨拶をしてくれる人がいて、私も元気になった。良いことは続けていくことが大切である。休み明けで先生方も「あいさつ運動」で立っているが、朝の気持ちの良い挨拶から1日をスタートするのは、とても良いことなので続けていこう。

【大松台小の子どもの良い所2】昨日副校長先生からラーメン橋の所のハチの巣についての話があったかと思うが、そのきっかけは、昨日何人もの人が「また、ハチが集まっています」と報告してくれたことである。駐輪場に落ちていたヘルメットを届けてくれた人もいた。両方ともそのままにしておいても良かったけれど、ハチが巣を作ったら危ないとか、ヘルメットを落とした人は困っているだろうなどと考えて報告するなど実際に行動したことが素晴らしい。お陰でヘルメットは南鶴牧小の子のものだと分かり届けることができた。ハチの巣についても役所に連絡ができ対応してくれるようになっている。ハチには十分気を付け、今後もこのままにしたらいけないということに気付いたら行動できると良いと思う。

まだまだ暑い日が続くが健康に気を付け頑張ろう。来週は9月の最初の児童朝会なので校庭に全員で集まってやる予定である。皆さんがきちんと並び、しっかり私の方を見て話を聞いている姿が想像できて楽しみである。

校長室の窓から183

短い夏休みが終わり、前期の後半が始まりました。

休みの間、大きな怪我や病気の報告はなく、児童も健康に夏休みを過ごせたのかと思います。

休みの間の様々なご配慮に心より感謝申し上げます。

休み明けでご心配なことがございましたら遠慮なく学校にご連絡ください。

休み明けで児童の出足はどうかと思いましたが、登校時間前から大きな荷物をもって頑張って登校してくる子が結構いました。

今日は、休み明けの「あいさつ運動」があり、教員も門の所に立ち、笑顔のあいさつで児童を迎えていました。

夏休み前と変わらず元気な挨拶が沢山聞こえてきて、こちらも元気になりました。

この可愛い子どもたちと一緒に前期の後半も頑張ります!

今日は、この後出張になるのでこれ以上の報告は難しいと思いますが、これからも折に触れてこの「校長室の窓から」で学校の様子をお伝えしていきます。

これからもよろしくお願いいたします。

休みの間、大きな怪我や病気の報告はなく、児童も健康に夏休みを過ごせたのかと思います。

休みの間の様々なご配慮に心より感謝申し上げます。

休み明けでご心配なことがございましたら遠慮なく学校にご連絡ください。

休み明けで児童の出足はどうかと思いましたが、登校時間前から大きな荷物をもって頑張って登校してくる子が結構いました。

今日は、休み明けの「あいさつ運動」があり、教員も門の所に立ち、笑顔のあいさつで児童を迎えていました。

夏休み前と変わらず元気な挨拶が沢山聞こえてきて、こちらも元気になりました。

この可愛い子どもたちと一緒に前期の後半も頑張ります!

今日は、この後出張になるのでこれ以上の報告は難しいと思いますが、これからも折に触れてこの「校長室の窓から」で学校の様子をお伝えしていきます。

これからもよろしくお願いいたします。

校長室の窓から182

最後に高学年です。

5年1組

5年2組

5年3組

6年1組

6年2組

6年3組

専科の授業の関係で、大掃除をしているクラスもありました。

きちんと学習や活動に取り組んでおり、さすが高学年という感じがしました。

今日で前期の前半が終わり、短い夏休みとなります。

今年度は、臨時休校から始まり分散登校から35分7時間授業という今まで経験したことがないような毎日でした。

振り返ってみると、児童の素直さと明るさに救われ、教職員の頑張りに支えられて、何とかここまで来ることができたという感じです。児童や教職員には、本当にありがとうと言いたいです。

保護者の方には、学校に足を運べない分、その様子を知っていただけるようにと思って「校長室の窓から」で様々な発信をしました。お会いした保護者の方から「読んでいます」「楽しみにしています」という声をいただくたびに勇気をいただきました。

学校の取組を理解し支援してくださることが何よりの力です。これまでのご協力に心より感謝申し上げます。

今日も中休みの校長室には、ソファーが埋まるほど多くの児童が遊びに来てくれました。

下校時間に児童を見送りに出ていたら「校長先生、良い夏休みを!」「校長先生それ以上痩せないでくださいね。」など、色々な話をして児童が帰っていきます。

様々な制限がある中でも、大切にしたい人と人とのかかわりをしっかり作れたことに誇りをもち、これからも頑張っていきたいと思います。

暑い日が続きますが、くれぐれも健康には留意され、良い夏休みをお過ごしください。

5年1組

5年2組

5年3組

6年1組

6年2組

6年3組

専科の授業の関係で、大掃除をしているクラスもありました。

きちんと学習や活動に取り組んでおり、さすが高学年という感じがしました。

今日で前期の前半が終わり、短い夏休みとなります。

今年度は、臨時休校から始まり分散登校から35分7時間授業という今まで経験したことがないような毎日でした。

振り返ってみると、児童の素直さと明るさに救われ、教職員の頑張りに支えられて、何とかここまで来ることができたという感じです。児童や教職員には、本当にありがとうと言いたいです。

保護者の方には、学校に足を運べない分、その様子を知っていただけるようにと思って「校長室の窓から」で様々な発信をしました。お会いした保護者の方から「読んでいます」「楽しみにしています」という声をいただくたびに勇気をいただきました。

学校の取組を理解し支援してくださることが何よりの力です。これまでのご協力に心より感謝申し上げます。

今日も中休みの校長室には、ソファーが埋まるほど多くの児童が遊びに来てくれました。

下校時間に児童を見送りに出ていたら「校長先生、良い夏休みを!」「校長先生それ以上痩せないでくださいね。」など、色々な話をして児童が帰っていきます。

様々な制限がある中でも、大切にしたい人と人とのかかわりをしっかり作れたことに誇りをもち、これからも頑張っていきたいと思います。

暑い日が続きますが、くれぐれも健康には留意され、良い夏休みをお過ごしください。

校長室の窓から181

続いて中学年です。

3年1組

3年2組

4年1組

4年2組

4年3組

冷房が無く暑い図工室ではなく、教室で図工の授業を行っているクラスもありました。

中学年は1クラスの人数が多いのですが、どの学級も落ち着いて学習している姿を見て嬉しくなりました。

3年1組

3年2組

4年1組

4年2組

4年3組

冷房が無く暑い図工室ではなく、教室で図工の授業を行っているクラスもありました。

中学年は1クラスの人数が多いのですが、どの学級も落ち着いて学習している姿を見て嬉しくなりました。

校長室の窓から180

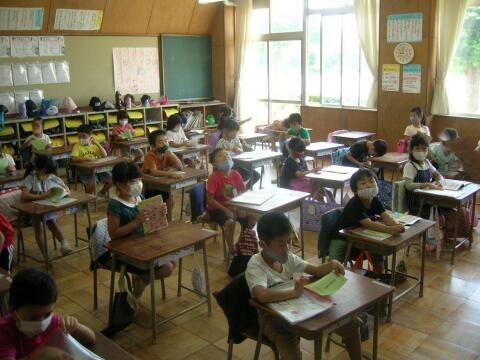

いよいよ夏休み前最後の登校日となりました。今日も暑いです。

立秋を迎え、暦の上では秋となりましたが、東京には「熱中症警戒アラート」が発表されるなど、今年一番の暑さとなりそうです。

そんな中、児童は今日も頑張って登校し、玄関前のミストシャワーで少しの涼をとって校舎内に入っていきました。

今日は、1,2時間目に校舎内を回りました。

今日は、前期前半最終日でもあるので、全クラスの風景を写真でお届けします。

まずは、低学年です。

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

体育館でお楽しみ会(?)をやっていたクラスもありました。

立秋を迎え、暦の上では秋となりましたが、東京には「熱中症警戒アラート」が発表されるなど、今年一番の暑さとなりそうです。

そんな中、児童は今日も頑張って登校し、玄関前のミストシャワーで少しの涼をとって校舎内に入っていきました。

今日は、1,2時間目に校舎内を回りました。

今日は、前期前半最終日でもあるので、全クラスの風景を写真でお届けします。

まずは、低学年です。

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

体育館でお楽しみ会(?)をやっていたクラスもありました。

校長室の窓から179

今日も朝から暑いです。玄関で児童を迎えていたらすごい蝉の声でした。

登校してくると、ミストシャワーで涼をとる児童が沢山いました。

今日も元気に笑顔で登校です。

こちらも楽しそうです。

ピースをしてくれる子もいました。

今週もあと3日です。

しっかり挨拶をしてくれました。

捕まえてきたトカゲを見せてくれた子もいました。

玄関前にいるとカブトムシが飛んで来たり、蚊に刺されたり、本当に大松台小は自然が豊かです。(痒いです)

今日は、この後出張です。

ホームページの更新は、難しいと思います。

熱中症に気を付けて、出かけてきます。

登校してくると、ミストシャワーで涼をとる児童が沢山いました。

今日も元気に笑顔で登校です。

こちらも楽しそうです。

ピースをしてくれる子もいました。

今週もあと3日です。

しっかり挨拶をしてくれました。

捕まえてきたトカゲを見せてくれた子もいました。

玄関前にいるとカブトムシが飛んで来たり、蚊に刺されたり、本当に大松台小は自然が豊かです。(痒いです)

今日は、この後出張です。

ホームページの更新は、難しいと思います。

熱中症に気を付けて、出かけてきます。

校長室の窓から178

今日は、来客対応などの合間を縫って2時間目を中心に校舎内を回りました。

教室を一回りして1階に降りてくると、玄関方面から何やら楽しそうな歓声が聞こえてきます。

見ると1年生が喜々として水遊びをしています。

どうやら生活科の「なつとあそぼう」の授業のようです。

慌てて校長室にカメラを取りに戻り、撮影をしました。

ピロティ前の水道は、手作りの水鉄砲に水を入れる児童で大混雑です。

いたるところで楽しそうに水をかけあう児童の姿が見られました。

足元はビーチサンダル、上はラッシュガードなど装備は、万全です!

校庭側の水道にも水を補給する児童が集まり、ミストシャワーを浴びながら水遊びという何とも言えない状態になっていました。

地面の濡れ具合から、いかに児童が沢山水をまきながら遊んだかが分かると思います。

何か、とても楽しそうで、ここだけ一足先に夏休みが来た感じがしました。

話は変わりますが、午後もすごい暑さです。

この中、先週末から始まった個人面談に来てくださっている保護者の方がいます。

短い時間にはなりますが、顔と顔を向き合って直接話すことができる貴重な機会です。

熱中症対策を万全にして、おいでいただくようお願いいたします。

教室を一回りして1階に降りてくると、玄関方面から何やら楽しそうな歓声が聞こえてきます。

見ると1年生が喜々として水遊びをしています。

どうやら生活科の「なつとあそぼう」の授業のようです。

慌てて校長室にカメラを取りに戻り、撮影をしました。

ピロティ前の水道は、手作りの水鉄砲に水を入れる児童で大混雑です。

いたるところで楽しそうに水をかけあう児童の姿が見られました。

足元はビーチサンダル、上はラッシュガードなど装備は、万全です!

校庭側の水道にも水を補給する児童が集まり、ミストシャワーを浴びながら水遊びという何とも言えない状態になっていました。

地面の濡れ具合から、いかに児童が沢山水をまきながら遊んだかが分かると思います。

何か、とても楽しそうで、ここだけ一足先に夏休みが来た感じがしました。

話は変わりますが、午後もすごい暑さです。

この中、先週末から始まった個人面談に来てくださっている保護者の方がいます。

短い時間にはなりますが、顔と顔を向き合って直接話すことができる貴重な機会です。

熱中症対策を万全にして、おいでいただくようお願いいたします。

校長室の窓から177

今日も朝から暑く、ピロティ前ではミストシャワーが稼働していました。

そんな中、児童は元気に登校して、しっかり挨拶をして校舎に入っていきました。

今日は、火曜日なので放送での児童朝会がありました。

今年度は、二学期制なので夏休み前に終業式は、ありません。夏休み前最後の朝会になるということを伝えて、以下の二つの話をしました。

【大松台小の子どもの良い所】先週、生き物が沢山いる、この地域の素晴らしさについて話して、セミの幼虫を持ってきた子の話やミッキーマウスの形をしたジャガイモの話をしたが、その後、色々な生き物を捕まえて見せに来たり、ミッキー型のジャガイモを見に来たりする人が沢山いた。今日もセミの幼虫を捕まえてきた子がいて木の枝にとまっていたので、そのままビンに挿しておいたらセミになるところを見られるかもしれないと話した。その他にもセミの抜け殻やカマキリ、カエル、トカゲなどを見せてくれた人がいた。そのように人の話を聞いて興味をもって探したり、見に来たりすることは、とても良いことだ。これからも色々なことに興味をもって見たり、調べたりしてほしい。

【夏休みに向けて】今年の夏休みは、2週間と短くコロナの関係で遠くに出かけることは難しいかもしれないが、一つ目の話にあるように自分なりに興味をもったことに取り組んだり、調べたりすると良いと思う。4年生以上の人たちには、先週「小学生科学展」という理科の自由研究について案内があったと思うが、実は私は理科の先生をしたこともあるので皆さんの研究テーマを何にするかという相談に乗れるかと思う。今日も自由研究の種を見つけた。朝に皆を迎えている時、ミストシャワーの方を見たら虹が見えた。虹は普通は山型だが、実はまん丸の虹があり、私は飛行機から見たことがある。虹ができる仕組みを調べて丸い虹を作ってみるなんて楽しそうだ。ぜひ相談があったら遠慮なく校長室に来てほしい。

夏休みまで今日を入れて後4日である。暑くなってきたが体に気を付け、元気に夏休みを迎えられるようにがんばろう。

今日は、午前中ほとんど来客等の対応だったのですが、中休みに2階の廊下を歩いていたら、児童がやってきて「校長室に行きましょう!」と、手を引かれて校長室に戻りました。

朝会の放送を聞いて、自由研究の相談に来た児童も沢山いて、校長室のソファーは児童で一杯で、お客様を外で待たせるような状態でした。

本当に大松台小の児童は、素直で可愛いです。

校長室の窓から176

今日は、2時間目に校舎内を回りました。

1年生、2年生と教室を見て回り、南側校舎の2階から北側を見ると、1階図書室前の緑のカーテンがだいぶ成長して、もう2階のベランダまで届いています。

夏の間の植物の生長は早く、驚きました。天然のすだれの効果で図書室は、少し涼しくなっているかもしれません。

4年生の担任に話を聞いたら、これは用務主事が植えてくれたもので、4年生が理科の「季節と生物」の学習で観察をしているとのことでした。

4年生の教室の南側のベランダを見てみると、ここにも新たに緑のカーテンが設置され、ツルレイシ(ゴーヤ)の苗が植えられていました。

これもいずれ成長して南側の窓を覆い、涼しさをもたらしてくれるのだと思います。

4年1組の教室には、誰もいなかったのですが黒板には、「ツルレイシの観察」と書かれていました。

3,4年生の教室を見て回り、北側校舎に移動しようと多目的ホールの横を通りかかると、ちょうど4年1組の児童が図書室前のツルレイシの観察に入ったところでした。

「花が咲いてる!」「実もできてるよ!」と言いながら、カーテンの裏に回ったり、表に出たりしながら熱心に観察していました。

裏に回った時には、グリーンカーテンの効果を体感したでしょうか。

話は変わりますが、今日もこのホームページの更新をしていたら、中休みにお客さんが訪ねて来てくれました。

「校長室に行きたいって〇〇ちゃんが言ったから来た。」「休み時間には、どこどこを回って校長室に来ることにしました。」など、それぞれ理由付けをしながら色々な学年の子が来てくれます。嬉しいことです。

そうそう、2年生の教室の前で休み時間に「校長先生は、けん玉がうまいの?もしかめはできますか?」と聞いてきた男の子がいました。

「3000回ぐらいできるよ!」と話したら、びっくりして目を丸くしていました。

校長室の窓から175

8月になり、長かった梅雨もやっと明けました。

例年であれば、もう夏休みに入っているところですが、今年はもう一週間授業があります。暑い中、もう少しの頑張りです。

今朝、出勤して来たら数名の職員がピロティに向かう途中の水道からホースを伸ばして、スタンド型のミストシャワーの設置をしていました。

これは、国からの熱中症対策のための予算を活用して購入したもので、先週に学校に届いて設置テストを終えていたものです。

今日は、梅雨明けの良い天気で夏の日差しが降り注いでいましたので、暑くなると考えて早速設置したようです。

近くを通ると細かいミストが風に流れてきてスッと涼しい感じがします。

朝の挨拶をしながら「左側、ミストシャワー設置中です!」「左側を通ると涼しいですよ!」と声をかけていると、多くの児童がミストシャワーの横を通って校舎に入っていきました。

中には、ミストシャワーの横で立ち尽くし「水も滴る、いい〇〇〇」になっていた子もいるようですが、確かに効果はありそうです。

スタンド式で水道さえあれば、場所を移動しても設置できるので、休み時間は、校庭側に持っていくなどして活用していきたいと思います。

校長室の窓から174

各教室を回り、音楽室に行くと6年2組が授業をしていました。

リコーダーの演奏をしている最中でした。

ちょっと見ると、全員がリコーダーを吹いているようですが、実は、1クラスを1列おきに2グループに分け、Aグループが演奏しているときは、Bグループはマスクをして、リコーダーを口に当てて指遣いだけを練習しています。

飛沫感染防止のための一つの工夫です。

様々な制限がある授業でも、このような工夫をして感染予防をしながら児童の学習を保障しています。

見ていたら演奏しているグループの男子が苦労しているのを見て、隣の女子がアドバイスしている様子がありました。

6年生でも、男女関係なく助け合う姿勢があることが、とても良いことだと思いました。

と、この記事をアップしている最中にも、休み時間になると色々な学年の児童が校長室を訪ねて来てくれます。

今日は「ソファーに座ってみる?」と話して、座りながら楽しい話を一杯しました。

幸せな時間です。

校長室の窓から173

いよいよ今日で7月も終わりです。前期の前半も後一週間で終了です。

今朝も子どもたちを外で迎えていたら、気持ちの良い挨拶が沢山聞こえてきました。

今日は、2時間目に校舎内を回りました。

5年2組の教室では、家庭科の授業が行われていました。

専科の教員の指導計画を見ると「整理・整とんで快適に ④物を生かしてゴミを減らそう」の学習のようです。

黒板には、多摩市のごみ・資源収集カレンダーが貼られ、ごみの出し方について「ごみの種類」と「指定袋の色・出す曜日」などについて、板書でまとめられています。

私が教室に行った時には、まとめに入る段階で、ごみの出し方の工夫について考えているところでした。児童は、プリントの枠からはみ出るくらいびっしりと記入をしていて、授業に真剣に取り組んでいることが分かりました。

「マンションのごみ捨て場には、鍵が付いている。」という児童の発表に対して「どうしてか、家で聞いてこよう。」という教員の声かけがありました。

家庭科は、家庭生活と直接結び付く大切な教科です。

ごみの出し方について、授業で学んだことを、今度は、家庭に戻って家族とも話をして、実践してほしいと思いました。

校長室の窓から172

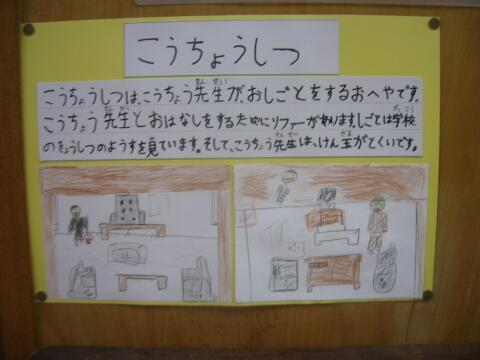

教室を回って校長室に戻ってくると、廊下に1年3組の子どもたちが並んでいました。学校探検で校長室に来て、部屋の前に貼ってある2年生が作ってくれた案内の紙を見て先生の説明を聞いているところでした。

説明の紙には「こうちょう先生は、けん玉がとくいです。」と書いてあり、「見てみたい!」ということだったので、ちょっと技を披露しました。

子どもたちは、技が決まると大きな拍手をしてくれました。どんな様子だったかは、お子さんに聞いてみてください。機会があれば全校児童にも披露したいと思っています。

児童は、校長室の後、事務室を順番に見学して、そして並んで次の場所に移動していきました。

話は変わりますが、休み時間に1年3組の児童2名が今日配られたまろにえ会の「おおまつだい」の冊子を持って、校長室を訪ねてきました。「校長先生は、何歳ですか?」と聞くので、「校長先生には、皆と同じ1年生の孫がいるから、皆のおじいちゃんと同じぐらいだよ」と考えさせてから、正解を教えました。

その他にも校長室には、学校で拾ったみかんや捕まえたカマキリなどを見せに来る子などお客さんが一杯です。

この記事を書いている最中にも、お客さんが来て「校長先生、また明日ね~!」と言いながら元気に帰っていきました。

本当に大松台小の子どもたちは可愛いです(^^♪

校長室の窓から171

3年2組の教室を見てみると、ALTの先生が担任と一緒に外国語活動の授業をしていました。

5,6年生が学ぶ外国語(英語)は、教科に位置付けられ年間70時間の授業の中で聞く、話すだけでなく読む、書く勉強もします。

一方、3,4年生の外国語活動は、年間35時間の授業の中で聞く、話すことを中心に外国語に慣れ親しみ、コミュニケーションの素地を養うことを目標としています。

この時間では、外国語でじゃんけんをして、その結果を記録し、2回戦を行っていました。

私が行った時には、もうじゃんけんは終わり、勝った回数を確認しているところでした。

誰がチャンピオンになったのでしょうか。お子さんに聞いてみてください。

校長室の窓から170

いよいよ7月も終わりに近づいてきました。

今日は、久しぶりに雨が降らず、気温もさほど上がっていないので過ごしやすいです。冷房のない部屋もあるので、こんな天気が続いてくれればいいなと思いながら4時間目の授業を見て回りました。

1年2組では、国語の「おおきなかぶ」の勉強をしていました。

黒板には、先生お手製の大きなカブや登場人物の絵が貼ってあり、「かぶをひっぱっているときと、ぬけたときのきもちをかんがえよう」というめあてが、書かれています。

児童は、皆で声を揃えて場面ごとに音読をしていきます。今までの勉強の成果か、「うんとこしょ!どっこいしょ!…」などの声に抑揚が付いていて、1年生とは思えない表現の細やかさです。

児童が読み進めるにしたがって、先生が絵をずらしてだんだんカブが見えてきます。

抜けるところまで見られませんでしたが、きっと歓声が上がったことでしょう。

「おおきなかぶ」と言えば、私も1年生の担任をしていた時に、授業参観で自分が大きなカブ役をして、子どもたちが引き抜く役をやって、児童も保護者も大喜びだったことを懐かしく思い出しました。

校長室の窓から169

今日もスッキリしない天気ですが、児童は、各教室でしっかり学習に取り組んでいました。

今日は、1,2時間目に校舎内を回りましたが、そのうち2年3組の国語の授業について紹介します。

今日は、「こんなもの見つけたよ」という単元で、組み立てメモをもとにして、見つけたものを知らせる文章を書くところの授業でした。

黒板には、例示の組み立てメモが貼られ、大型モニターには、書かれた文章が映し出されています。

映し出された画面に担任が電子黒板機能を使って、カラーで線を引き説明をしています。

それを児童は集中して見ながら学習していました。

授業時間が35分という長さになり、教師が黒板に文章を書き、児童がノートに写して学習をするという形だけでは、時間が足りなくなる可能性があります。

そうした中、必要に応じてICTを活用して時間短縮を図る工夫も必要です。

国からの新型コロナウィルス対応に関わる学習保障のための補助金を活用して、各教室に教材提示装置を配備するという動きが進みつつあります。

早く、それが実現してほしいと願っています。

話は変わりますが、校舎内を回っていたら、休み時間に廊下で会った6年生から「校長先生は、授業がある時はほとんど校長室の窓を載せていますよね。」と言われました。「毎日、載せるよう頑張っているよ。見ているの?」と聞いたら「はい、時々時間がある時に見ています。」との返事がありました。

教室を回って写真を撮ると「ホームページに載るの?載るといいな!」という児童もおり、そうして楽しみにしてくれている人がいると思うと頑張らなくてはと思います。これからもよろしくお願いいたします!

校長室の窓から168

今日は、1~3時間目と6時間目に校舎内を回りました。

2週連続で若手教員の研究授業を紹介しましたが、今日も2時間目に4年1組の教室で授業がありました。

写真と共に、その様子をご紹介します。

今日の授業は、国語の「つなぎ言葉のはたらきを知ろう」でした。

前時の復習をした後、『伝えたいことに合わせて「つなぎことば」を使って文を書こう。』というめあてを確認しました。

今日も沢山の校内の教員が、授業を参観に来ていました。

同じ文章でつなぎ言葉を「だから」にした時と「しかし」にした時の印象の違いについてワークシートに書いて、発表しました。

何人かのワークシートは、写真に撮られてモニターで紹介されました。

次に、自分でつなぎ言葉を選んで使って、文章を作りました。

いくつも文章を考えることができた児童が多く、発表も積極的でした。

何人かの文章の発表とモニターでの紹介の後、授業のまとめとなりました。

ワークシートの「振り返り」には、つなぎ言葉によって気持ちの伝わり方が変わるということが、しっかり書かれていました。

35分という限られた時間の中でしたが、児童がしっかり考え、書き、発表するという活動が充実した授業でした。

放課後には、授業を参観した教員からの感想やアドバイスなどが伝えられると思いますが、こうした学び合いを通して授業力の向上を図っていきます。

2週連続で若手教員の研究授業を紹介しましたが、今日も2時間目に4年1組の教室で授業がありました。

写真と共に、その様子をご紹介します。

今日の授業は、国語の「つなぎ言葉のはたらきを知ろう」でした。

前時の復習をした後、『伝えたいことに合わせて「つなぎことば」を使って文を書こう。』というめあてを確認しました。

今日も沢山の校内の教員が、授業を参観に来ていました。

同じ文章でつなぎ言葉を「だから」にした時と「しかし」にした時の印象の違いについてワークシートに書いて、発表しました。

何人かのワークシートは、写真に撮られてモニターで紹介されました。

次に、自分でつなぎ言葉を選んで使って、文章を作りました。

いくつも文章を考えることができた児童が多く、発表も積極的でした。

何人かの文章の発表とモニターでの紹介の後、授業のまとめとなりました。

ワークシートの「振り返り」には、つなぎ言葉によって気持ちの伝わり方が変わるということが、しっかり書かれていました。

35分という限られた時間の中でしたが、児童がしっかり考え、書き、発表するという活動が充実した授業でした。

放課後には、授業を参観した教員からの感想やアドバイスなどが伝えられると思いますが、こうした学び合いを通して授業力の向上を図っていきます。

校長室の窓から167

なかなか梅雨が明けませんが、今日も児童は頑張って登校し、気持ちの良い挨拶で私に元気をくれました。

今日は、火曜日なので児童朝会があり放送で次の2つの話をしました。

【大松台小の子どもの良い所】先週は、6年生の埋蔵文化財センターでの学習の様子を話したが、1組に続いて行った2組、3組もしっかり学び、さすが6年生という姿であった。昨日は3年生と東公園のガリバー山で社会の勉強をしたが、ここでもしっかり記録をとっていた。各学級を回ってもしっかりと勉強しており、大松台小の子どもはしっかり学ぶいい所がある。また、繰り返し言うが挨拶もとても上手である。

【大松台小の地域のすばらしさ~命を大切に】毎朝玄関で皆を迎えていると色々な生き物を持ってくる。エビ、クワガタ、カブトムシ、バッタ、ダンゴムシなど、今日はカエルを捕まえた人、昨日は「セミの抜け殻が動いてる」とセミの幼虫を持ってきた人もいた。セミが鳴いているのに気付いた人もいると思うが、セミが鳴くようになると梅雨明けが近いとも言われる。昨日は、ガリバー山でダンゴムシが子どもを産んでいるところを見た。皆には、当たり前かもしれないが、命をつなごうと生きる姿を見られるのは貴重なことである。植物もそうである。皆の育てているアサガオや稲や野菜も育っている。昨日は、ヒマワリがきれいに咲いていると教えてくれた子がいた。今朝、植物の世話をしてくださってる方がジャガイモの収穫をしたときに、ミッキーマウスの形をした芋があったと持ってきてくださった。校長室の前に飾っておくので興味がある人は見てほしい。(右下写真参照)

このように大松台小の地域には、色々な生き物がいて皆がつながって生きている。自然豊かな地域であることを喜び、一つ一つの命を大切にしていこう。

教室を回っていたら「私もカエル見たよ」「ミッキーのジャガイモすごいね」と声をかけてくれた子がいました。しっかり話を聞いていたのですね。

休み時間にもたくさんの児童がジャガイモを見に来ていました。興味をもって見に来る児童の意欲的な姿をとても嬉しく感じました。

校長室の窓から166

4連休明けの朝、児童は、頑張って登校してきて、しっかりと挨拶をしていました。

「校長先生、セミの抜け殻が動いてる」と、土から出てきたセミの幼虫を持ってきた児童がいたので、「これから羽化するから、木の近くに置いてあげて」と話しました。

さて、今日は1~3時間目に、3年生と一緒に社会の学習で鶴牧東公園のガリバー山に行ってきました。

その様子を写真とともに紹介します。

ピロティ下に集合して出発です。 鶴牧西公園を左手に見ながら進みます。

鶴牧東公園ガリバー山に到着! 初めに北の方角を確認します。

北の様子です。 東の様子です。

南の様子です。 西の様子です。

四方の様子を絵や文字を使って、細かく記録していました。

幸運の四つ葉のクローバー発見! 学習を終えて学校に戻ります。

雨が続いて、天候が心配されましが、雨には降られず太陽も照りすぎず、学習をするには、ちょうど良い天気でした。

しっかり記録したことをもとに、この後の学習も頑張ってほしいです。

お疲れさまでした。

「校長先生、セミの抜け殻が動いてる」と、土から出てきたセミの幼虫を持ってきた児童がいたので、「これから羽化するから、木の近くに置いてあげて」と話しました。

さて、今日は1~3時間目に、3年生と一緒に社会の学習で鶴牧東公園のガリバー山に行ってきました。

その様子を写真とともに紹介します。

ピロティ下に集合して出発です。 鶴牧西公園を左手に見ながら進みます。

鶴牧東公園ガリバー山に到着! 初めに北の方角を確認します。

北の様子です。 東の様子です。

南の様子です。 西の様子です。

四方の様子を絵や文字を使って、細かく記録していました。

幸運の四つ葉のクローバー発見! 学習を終えて学校に戻ります。

雨が続いて、天候が心配されましが、雨には降られず太陽も照りすぎず、学習をするには、ちょうど良い天気でした。

しっかり記録したことをもとに、この後の学習も頑張ってほしいです。

お疲れさまでした。

リンク

カウンタ

2

0

9

3

7

3

7