カテゴリ:5年生

調理実習(5年)

26日(月)に5年生が家庭科の授業で調理実習を行いました。協力して作業をし、おいしいご飯が炊け、具だくさんのみそ汁が完成しました。

授業参観⑤(5年)

5年生は理科で「もののとけ方」です。ミョウバンを使って、結晶作りをしました。

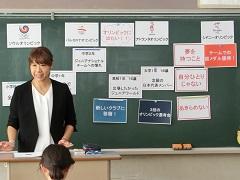

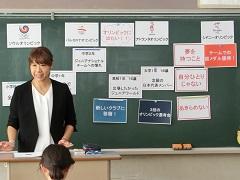

夢の教室(5年)

シドニーオリンピックのシンクロナイズドスイミングでチーム銀メダルを獲得した 江上 綾乃 さんを講師に迎え、5年生対象に夢の教室を行いました。まず、体育館でチームワークゲームを行い、グループで一つの目標を達成するためのゲームや競争を行いました。何回も作戦会議を行いアイディアを出し合って一つにまとまりました。その後、教室で夢先生の夢トークを聞きました。内容は、自己紹介の映像・子どものころの話・夢をもったきっかけや夢をつかむまでの話・挫折や失敗、それを乗り越えた話などでした。最後に自分の夢を夢シートに記入しました。子どもたちは意欲的に取り組み、それぞれの夢をふくらませました。また、貴重な銀メダルを見せていただきました。なお、体育館での活動では、元サッカーユニバーシアード日本代表で、さいたまレイナス(現 浦和レッズレディース)やアルビレックス新潟レディースで活躍した 法師人 美佳 さんにもお世話になりました。

臨海自然教室第三日(5年)

臨海自然教室三日目、いよいよ最終日です。午前中はビーチコーミングと作品製作を行いました。ビーチコーミングとは、海岸などに打ち上げられた漂着物を収集の対象にしたり観察したりする行為のことです。子どもたちは、漂着物を加工したり標本にしたり装飾にしたりして楽しみました。昼食後、退所式を行い、三日間の活動が無事終了しました。

臨海自然教室第二日焼きいも(5年)

臨海自然教室二日目、塩づくりの後は焼きいもをしました。とてもおいしく焼けました。

臨海自然教室帰校式(5年)

楽しかった二泊三日の臨海自然教室が終了し、無事帰校しました。子どもたちは、やり遂げたという充実感に満ち、ひとまわりもふたまわりも成長して帰ってきました。

臨海自然教室第二日(5年)

臨海自然教室二日目、午前はオリエンテーリングを、午後は塩づくりを行いました。すばらしい天気で海がきれいに見えます。

臨海自然教室はがき書き(5年)

とちぎ海浜自然の家に無事到着しました。夕食、入浴後、家族へはがきを書きました。届くのを楽しみにしていてください。

臨海自然教室第一日(5年)

臨海自然教室第一日は、茨城空港と栽培業業センターに行きました。 みんな元気です。

臨海教室出発式(5年)

今日から8日(金)まで5年生がとちぎ海浜自然の家で臨海自然教室を実施します。今朝は出発式を行い無事バスに乗り込みました。今年度は冬の実施なので、寒い季節ならではの貴重な体験ができます。全員元気に帰校することを心待ちにしています。

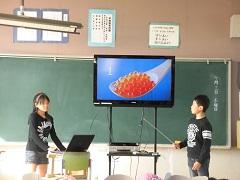

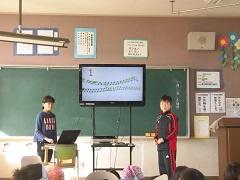

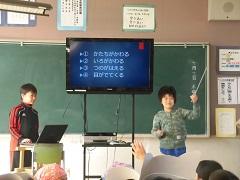

学習発表会(5年)

5年生は「おいしいお米を作ろう~ゆうだい21を作ってみて~」です。田んぼの生き物・お米の構造・お米の作り方・お米の種類・お米を使った料理・米作りに使う道具や機械などについて発表しました。プレゼンテーションソフトを効果的に使用した分かりやすい説明に、来校者や招待された4年生も納得していました。

食指導(5年)

町立学校給食センターの学校栄養士が来校し、5年生対象に食指導が行われました。「お米について」というテーマで、栃木県のお米の生産量や高根沢町のお米の品種などの話を聞きました。5年生は総合的な学習の時間でお米について学習しているので、真剣なまなざしで聞いていました。

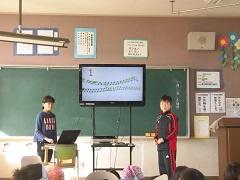

地域の方とのふれあい学習(5年)

5年生が地域の方とのふれあい学習を行い、ぼうじぼ作りに挑戦しました。ほとんどの児童が初めての体験でしたが、苦労しながらも見事に完成しました。予定より早く終わったので、なわ綯いも教えてもらいました。

校外学習(5年)

5年生が校外学習で日産自動車株式会社栃木工場に行ってきました。社会科で工業生産に従事している人の工夫や努力について学習していますが、実際に話を聞いたり、施設を見学したりして学習をより深めることができました。子どもたちは高級車の運転席や助手席に座らせてもらい、ご満悦でした。

親子ふれあい活動(5年)

5年生が親子ふれあい活動で椅子取りゲームやハンカチ落とし、ドッジボールを行いました。親子で協力してゲームをすることにより、きずながさらに深まりました。その後、教室で一緒においしい給食を食べました。

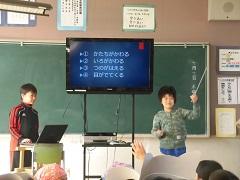

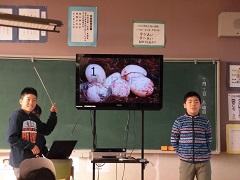

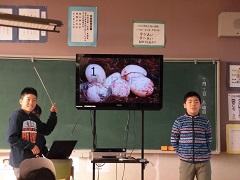

児童集会(5年)

5年生は「理科クイズ」です。メダカや微生物、生き物の卵について自分たちで考えたクイズを出し、全校生で答えました。マニアックな問題もあり、とても工夫され出題でした。

稲刈り(5年)

環境ボランティアの赤羽さんの指導の下、稲刈りを行いました。秋晴れのもと、少し汗ばむ陽気でした。最初に、かまの使い方についての説明を聞いた後、二人一組になり、刈る人と稲をコンバインに運ぶ人に分かれ作業を開始しました。今年度の5年生は人数が少ないのですが、保護者の協力もあり、何とか時間内に終了することができました。最後は、一粒の穂も残さないようにと念入りに落ち穂拾いを行いました。収穫したお米は、11月12日(日)のPTAバザーで販売する予定です。銘柄は「ゆうだい21」で、たいへんおいしいのでぜひお買い求めください。協力していただいた保護者の皆さまありがとうございました。

校外学習(5年)

11日(月)に5年生が校外学習でNHK宇都宮放送局に行ってきました。職員の説明、放送設備やテレビ中継車などの見学の後、実際に番組制作を体験しました。子どもたちはディレクター、ニュースキャスター、お天気キャスターなどになりきり、本物と見まがうほど板に付いた役割ぶりでした。これからは、テレビを視聴する観点が広がることでしょう。

5年生の授業

5年生は算数で、合同な三角形のかき方を使って、合同な平行四辺形のかき方を考えました。子どもたちは、既習内容をもとにいろいろなかき方を考えました。

授業参観⑤(5年)

5年生は道徳で「手品師」の授業です。いつも誠実に、明るい心をもって生活することについて意見を出し合いました。

研究授業②(5年)

5年生は「小数の倍とわり算」の授業です。「値段の上がり方を比べる方法を考え、説明することができる」のねらいのもとに授業が展開されました。まず、自分で考え、その後グループで活発に話し合いました。発表はリレー説明で全員が発表しました。

音読・朗読発表会⑤(5年)

5年生は「竹取物語」を格調高く発表しました。古文ですが完璧に暗唱しました。

田植え(5年)

環境ボランティアの赤羽さんの指導の下、田植えを行いました。好天に恵まれ、少し暑いくらいでした。今年度の5年生は人数が少ないのですが、一人一人が役目を果たし作業を進めることができ、予定より早めに終了しました。また、多くの保護者の皆さまに協力をいただきありがとうございました。

田植え前苗移動

5年生が管理している苗が順調に生育しています。田植え前に成長しすぎないようにするために、ビニールハウスから屋外に移動しました。

苗床運び(5年)

5年生が苗床を、環境ボランティアの岩本さんのビニールハウスに移動する作業を行いました。

これからは、毎日水やりを行い苗が育つのを待ちます。田植えは、5月下旬に予定しています。

同時に、岩本さんの苗の観察もさせてもらいました。

これからは、毎日水やりを行い苗が育つのを待ちます。田植えは、5月下旬に予定しています。

同時に、岩本さんの苗の観察もさせてもらいました。

苗床づくり(5年)

5年生が総合的な学習の時間で米づくりの学習をします。今日は、環境ボランティアの赤羽さんの指導の下、苗床づくりを行いました。苗箱に土をいれ、水をかけた後種もみをまき、土をかぶせました。初めて体験する児童がほとんどでしたが、作業は無事完了しました。今後は、環境ボランティアの岩本さんのビニルハウスを借りて、苗を育て、5月に田植えをします。

授業参観⑤(5年)

5年生は算数で「直方体+立方体のかさの表し方を考えよう」の授業です。直方体、立方体の体積の求め方を考えました。子どもたちは難しい課題に悪戦苦闘しました。

薬物乱用防止教室

栃木県警察の薬物乱用防止広報車「きらきら号」が来校し、5年生を対象に薬物乱用防止教室を行いました。最初に映像で薬物について学びました。次に、薬物を誘う人は、実際にどんな言葉や態度で薬物を勧めてくるのか、その誘いをどのようにして断ればいいのかをロールプレイングで学びました。その後、車内にあるパソコンを使って、薬物乱用に関するクイズに挑戦し、車内に展示してある、薬物の標本やパネル写真等を見学しました。子どもたちは、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」を高らかに宣言しました。

じゃがいも植え(5年)

5年生が学校農園にじゃがいもの種芋を植えました。このじゃがいもは、6年生になってから理科の教材で使用します。手際よく短時間で作業ができました。

授業参観⑤(5年)

5年生は、国語で「明日をつくるわたしたち」です。自分たちのくらしについて考えた提案書を伝え合いました。どのグループも深く考え具体的な発表がなされました。

ミシンボランティア(5年)

5年生が家庭科の授業でエプロンを製作しています。今日は、ミシンボランティアとして保護者6名が来校し、手取り足取り丁寧に指導してくれました。おかげさまですばらしいエプロンが完成できそうです。ありがとうございました。

調理実習(5年)

5年生が家庭科の調理実習で、ご飯を炊き、みそ汁を作りました。みそ汁は、煮干しでだしをとり本格的な味です。ご飯は、小さなおにぎりにしました。どの班も協力しておいしいみそ汁が完成しました。

夢の教室(5年)

トリノオリンピックのスキージャンプ日本代表 一戸剛 氏を講師に迎え、5年生対象に夢の教室を行いました。まず、体育館でチームワークゲームを行い、助け合い・思いやり・全力などを学びました。その後、教室で夢先生の夢トークを聞きました。内容は、自己紹介の映像・子どものころの話・夢をもったきっかけや夢をつかむまでの話・挫折や失敗、それを乗り越えた話・今(これから)の夢などでした。最後に自分の夢を夢シートに記入し、発表しました。子どもたちは意欲的に取り組み、それぞれの夢をふくらませました。

研究授業②(5年)

5年生は、「面積の求め方を考えよう」という単元で、三角形の面積の求め方を今までに習ったことを活用して考える内容でした。自分で考えた後、3人グループで考え方を伝え合い、グループとしての考えをまとめ、発表しました。子どもたちは、意欲的に取り組み、いろいろな求め方が見つかりました。

お米(ゆうだい21)の販売(5年)

PTAバザーにあわせて、5年生が収穫したお米(ゆうだい21)を販売しました。午前中に試食用の小さなおにぎりを作り、来場者に食べてもらいました。また、購入者へのインタビューも行いました。努力の甲斐があって売り上げは上々でした。軽食コーナーのおにぎりも5年生が収穫したお米を使用しました。

地域の方とのふれあい学習(5年)

5年生が地域の方とのふれあい学習を行い、わら細工に挑戦しました。なわのない方を教えてもらい、ぼうじぼを作りました。最初は苦労しましたが、丁寧に教えていただき、立派な作品が完成しました。

親子ふれあい活動(5年)

5年生が親子ふれあい活動でカレーづくりを行いました。親子で協力して材料を切り、味つけをしておいしいカレーが完成しました。ご飯も炊きましたが、お米は自分たちが田植えをし、稲刈りをした「ゆうだい21」を使用しました。

校外学習(5年)

20日(木)に5年生が校外学習で日産自動車栃木工場に行ってきました。工場見学では、栃木工場で作られている車が世界に届けられていることや、人や環境にやさしい車づくりの工夫について学習することができました。また、子どもたちは、かっこいい車の運転席にすわらせてもらい御満悦でした。お土産にプルバック式のミニカーをいただきました。ありがとうございました。

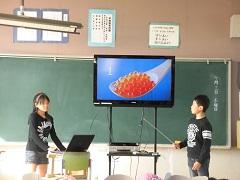

児童集会③(5年)

5年生の発表は、お米の品種や都道府県、世界の国に関するクイズと説明です。「森のくまさん」というお米の品種や「基地問題」のヒントで沖縄県を正解した児童がいたのでびっくりしました。

稲刈り(5年)

環境ボランティアの赤羽さんの指導の下、稲刈りを行いました。最初に稲の刈り方やかまを使う時の注意事項を聞いた後、二人一組になり、稲を刈るル人と刈った稲をコンバインに運ぶ人に分かれ作業を行いました。最後には、一粒も残さないようにと落ち穂拾いをしました。子どもたちは手際よく作業を行うことができました。収穫した米は、11月13日(日)のPTAバザーで販売する予定なので楽しみにしていてください。

食指導(5年)

町立学校給食センターの栄養教諭が来校し、5年生を対象に食指導が行われました。「お米について」というタイトルで高根沢町のお米の生産量や循環型農業などについての話を聞きました。今日だけ5年生は特別の食器だったので、おいしい給食をさらにおいしく食べることができました。

校外学習(5年)

12日(月)に5年生が校外学習でNHK宇都宮放送局に行ってきました。放送の仕事や機材について担当職員の説明を聞いた後、実際にそれぞれの役割について仕事を体験しました。その板についた仕事ぶりから将来、子どもたちの中から本物のアナウンサーやお天気キャスター、ディレクターが出る予感がします。

田の草取り(5年)

環境ボランティアの赤羽さんの指導の下、田の草取りを行いました。夏休み中のため、都合がつかない児童もいましたが、多くの児童が参加しました。暑い中でしたが、集中して作業を行ったので、予定より早く終了しました。児童の送迎に協力してくれた保護者の皆さま、ありがとうございました。

授業参観⑤(5年)

5年生は家庭科の「ひと針に心をこめて手ぬいにトライ」の授業です。学習したことを生かし、針と糸を使って使いやすい小物を工夫して作りました。

臨海自然教室(退所式)(5年)

二泊三日の活動を無事終了し、退所式が行われました。この三日間の臨海自然教室は、子どもたちを大きく成長させました。今後のさらなる活躍が期待されます。

臨海自然教室(いかだ・カヌー体験②)(5年)

完成したいかだを水に浮かべ漕いでみました。最初はうまく進みませんでしたが、徐々に操ることができるようになりました。また、カヌーも体験しました。どちらも貴重な体験でした。

臨海自然教室(いかだ・カヌー体験①)(5年)

三日目の午前中の活動は、いかだ・カヌー体験です。オールの使い方の練習をした後、子どもたちで協力していかだを組み立てました。

臨海自然教室(アスレチック)

二日目の夕食の前に、アスレチックで楽しく遊びました。

臨海自然教室(砂浜活動・砂の造形)(5年)

二日目の午後の活動は、砂浜活動と砂の造形です。子どもたちは、ずぶ濡れになりながら、波や砂と格闘しました。

臨海自然教室(塩づくり)(5年)

二日目の午前中の活動は、塩づくりです。暑さとのたたかいでした。