2023年2月の記事一覧

今日の校内風景(なかよし、1・5年生、他)

今朝のあいさつ運動は1・2年生が担当でした。どちらの学年も初めての経験なので、やる気満々の担当児童たちは、集合時間よりもかなり早くから登校していました。今朝は部活動がなく上級生もいつも通りの時間に登校してきましたので、横について見守っていた担任の先生と、5年生の生活委員のお兄さんと一緒に、たくさんの人に元気な挨拶の声とシールを届けることができました。

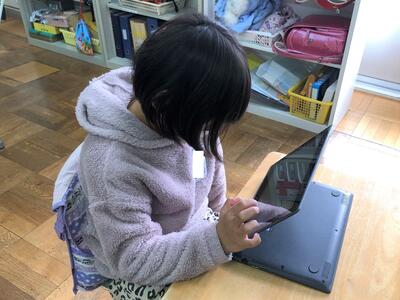

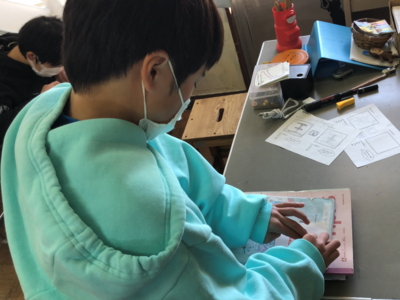

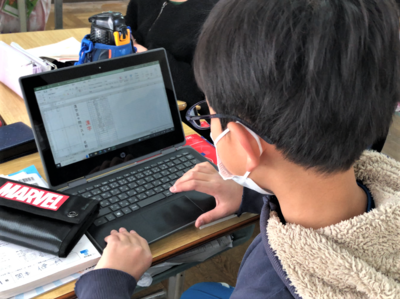

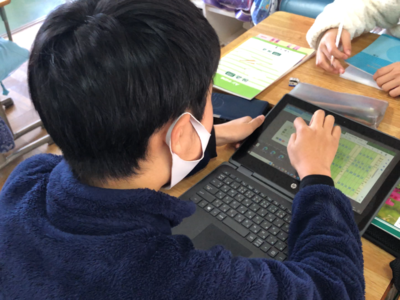

1時間目のなかよし学級各教室の様子です。最初の教室では、児童たちが欠席しているクラスメイトにメールで手紙を書いて送っていました。このような場合、以前は紙に書いた手紙を放課後に届けていたのですが、タブレットPCを使えば、このように一人ずつ直ぐにメッセージを届けることができます。また、休んでいる児童もPCを家に持ち帰っているので、家庭でそれらを受け取って目を通すことができます。

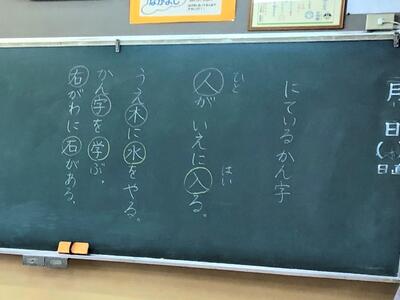

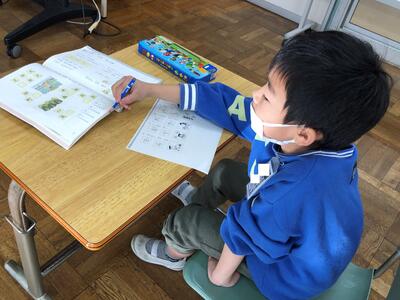

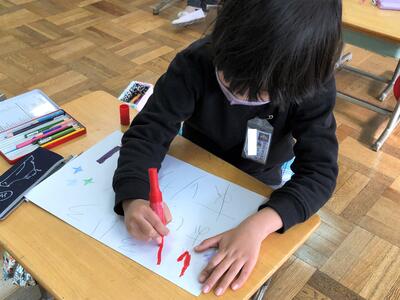

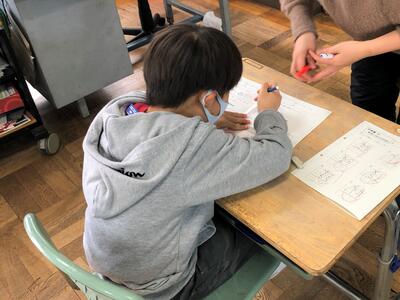

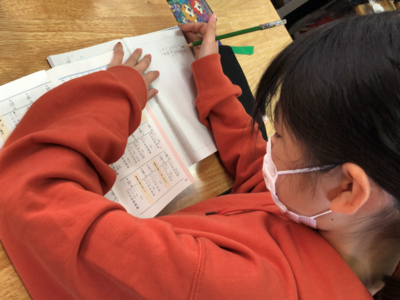

他の教室の様子です。どの児童も、それぞれの課題に一生懸命取り組んでいます。1年生は「似ている漢字」について学習していました。私も側で一緒に聞きながら、「右」という漢字は縦の「ノ」から書き始め、「左」は横の「一」から書き始める、ということを勉強してきました。

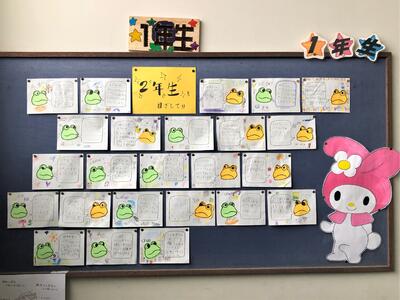

階段の1年生の掲示板が更新されていましたので紹介します。「2年生を目指して」というテーマで、児童たちがさまざまな希望や願いを書いています。いま児童たちの関心がもっとも高い「なわとび」に関する目標が多かったです。

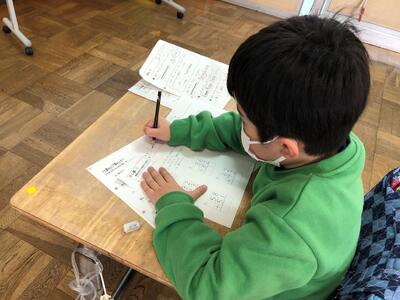

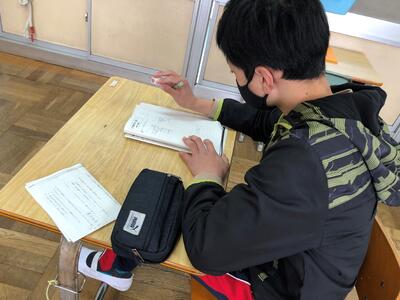

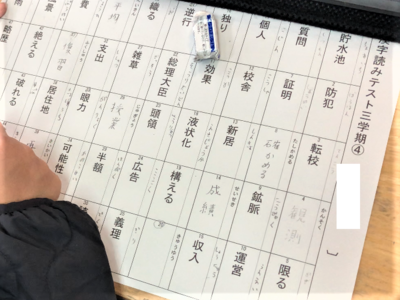

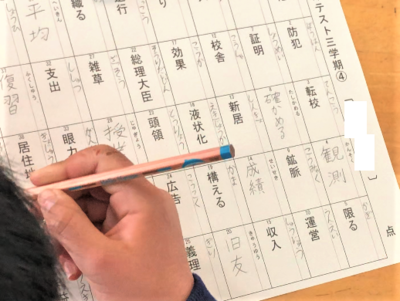

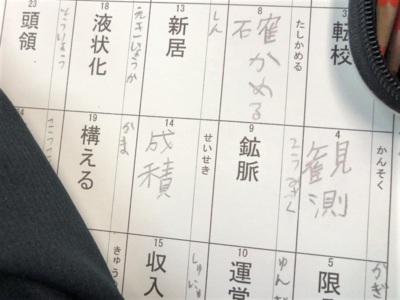

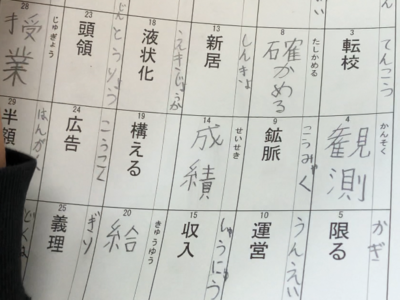

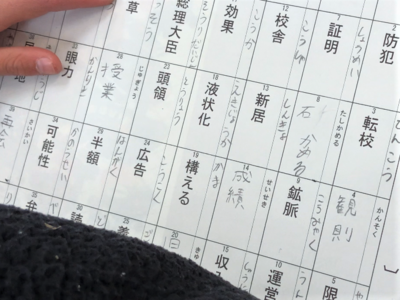

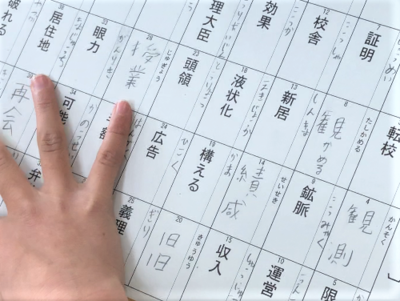

3時間目の5年生の教室です。国語の漢字テストの最中です。児童たちの用紙をそっと覗いてみると、間違いやすい「成績」の「績」、「観測」の「測」、「確かめる」「級友」などの漢字と、読み方では「構える」が難しかったようです。

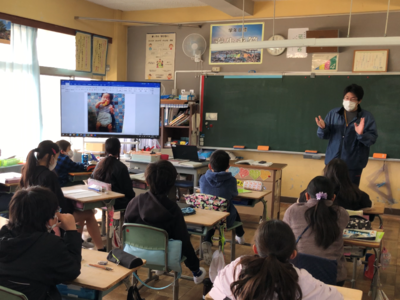

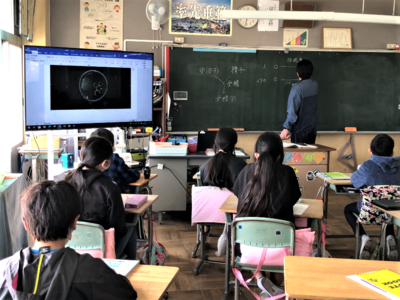

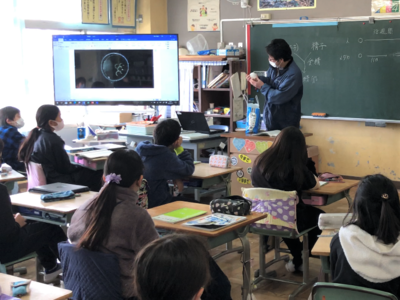

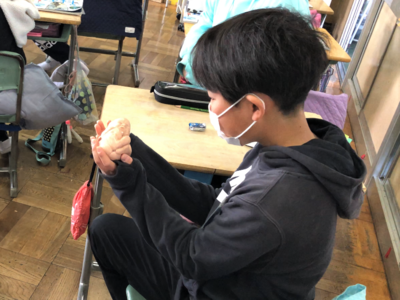

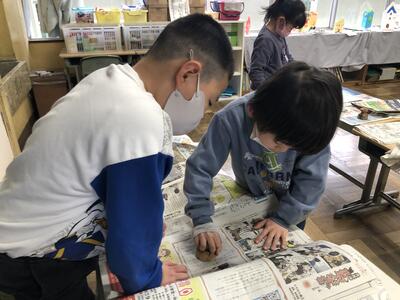

隣の教室は、理科の授業で「生命の誕生」について学習していました。昨日、理科室の前を通りがかった時に、このクラスの担任が、理科準備室の教材棚の中から胎児や誕生直後の赤ちゃんの模型を見つけたのを偶然目にしました。長い間使われていなかったらしくかなり汚れていたので、今日の授業で使うために担任がきれいに磨いたようです。とてもリアルに作られた模型なので児童たちの反応はさまざまでしたが、たとえ模型であってもそこに「生命」を感じたようで、一人ずつ観察するために模型を回すときも、頭の下にそっと手を添えて抱きかかえたり、服のそでを伸ばして優しく受け取ったりしながら大切に扱っていました。

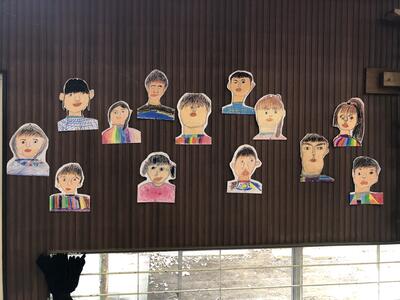

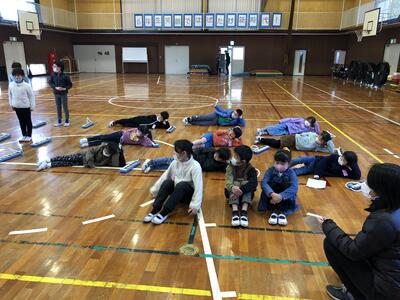

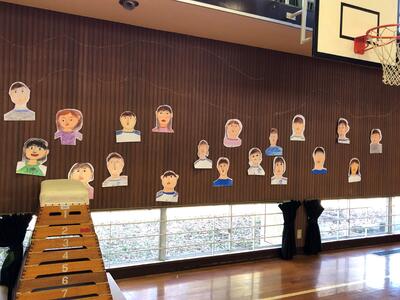

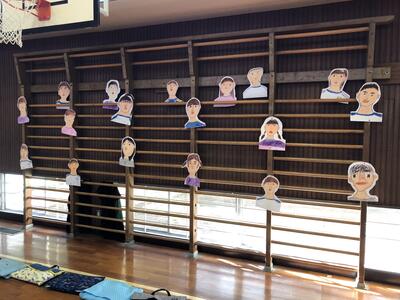

同じ3時間目、体育館では1年生が「卒業を祝う会」の練習をしていました。壁面には、完成した自分たちの自画像も貼り終えました。1年生はクラス全員で劇を披露するようです。今日初めてその一部を見せてもらいましたが、たとえ短いセリフであってもしっかりと6年生の耳に届けるように、大きな声ではっきりと話せるまで何度も何度も練習を繰り返していました。途中の演出にもいろいろな工夫が凝らされていて、この1年間親身になって世話をしてくれた6年生に喜んでもらいたいという気持ちがたっぷり詰まった素敵な発表になっています。

今日の校内風景(2・6年生、他)

今朝の登校時の様子です。今日のあいさつ運動は4年生の担当です。昇降口に向かって歩いてくる児童を見かけると、爽やかな声で元気よく「おはようございま~す!」と声を掛けていました。ここ最近、さまざまな場面で4年生の頑張りや活躍が多く見られるようになってきました。

校庭では、今朝も陸上部の児童たちが寒さにも負けず熱心に練習に励んでいました。どのパートでも6年生が先頭に立って手本を示したり、側で練習の様子を見守ったりしてくれて、4・5年生への引き継ぎが少しずつ進んでいるようです。

2時間目、体育館で2年生の児童たちが「卒業を祝う会」のリハーサル練習をしていました。壁面には、どの学年よりも早く完成した自分たちの自画像が一番乗りで貼られています。床にきれいに並べられた(クッション代わりの)防災頭巾や、整列時の「気をつけ」の姿勢などから、本番さながらの緊張感を持って練習に取り組んでいるのが伝わってきます。6年生にプレゼントする歌声もたいへん上手で、側で聴いているだけで心がジーンとしました。

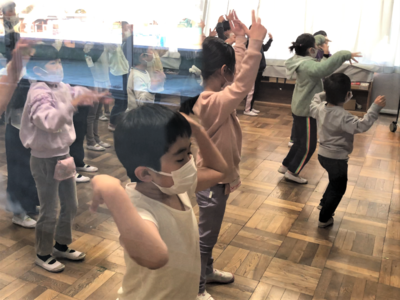

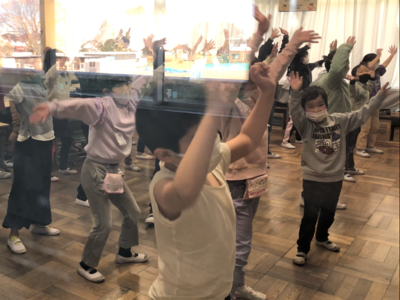

3時間目に、その2年生の教室から元気な歌声が聞こえてきました。2時間目に体育館で歌っていた曲とは異なり、ヒップホップ調の楽しそうな曲です。扉のガラス越しにそっと中を覗いてみると、曲に合わせて激しく踊りながらみんなで楽しそうに歌っています。もしかしたら、これも「卒業を祝う会」で6年生に贈るプレゼントなのかもしれません。

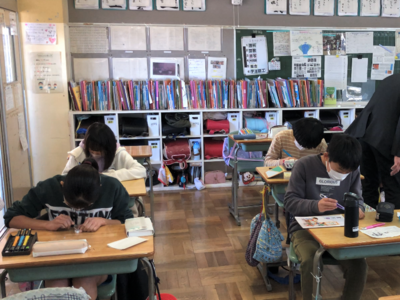

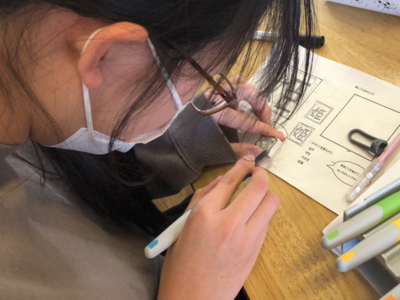

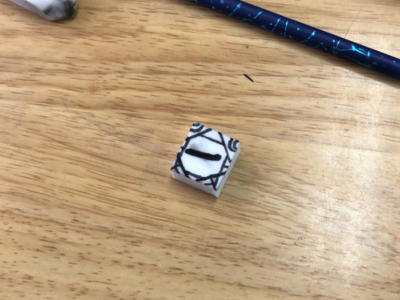

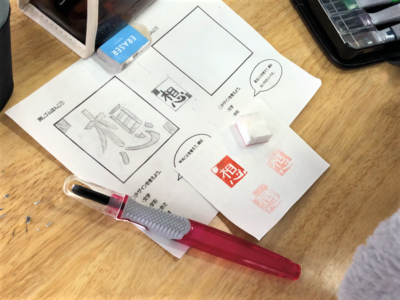

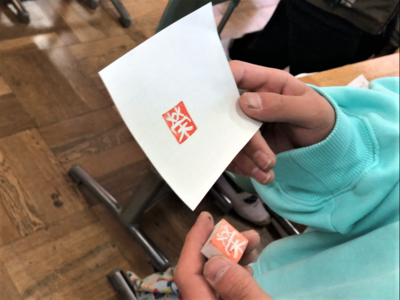

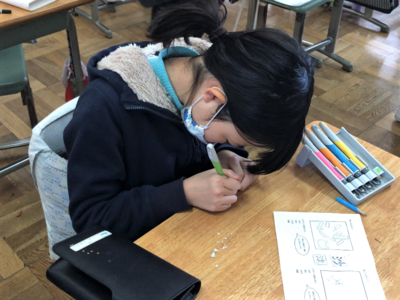

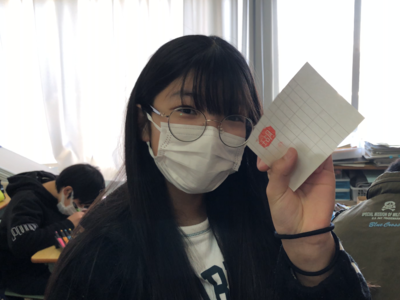

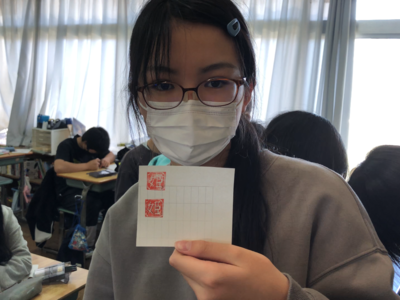

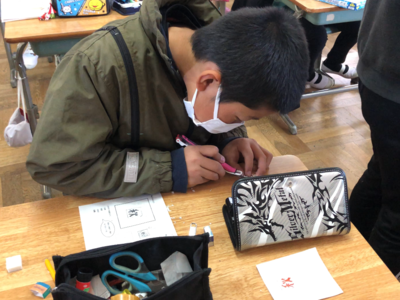

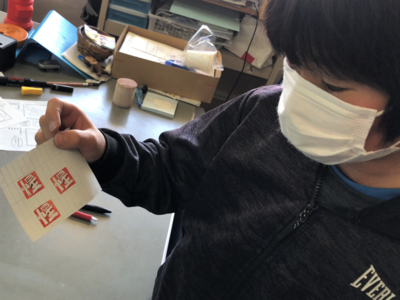

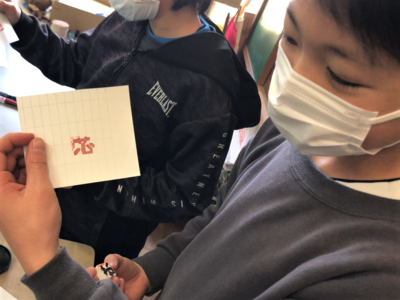

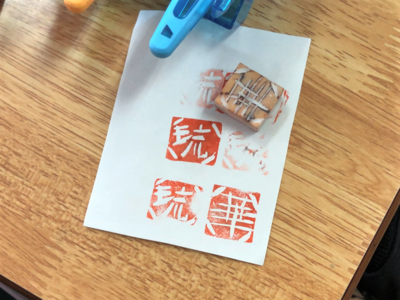

3時間目の6年生の教室を訪れると、偶然にも先週と同じ書写の授業中でした。先週も紹介した「消しゴムで作る印鑑」の制作が完成に近づいてきたようです。画数の少ない字は周りの白い部分を彫り、画数の多い複雑な字は文字の部分を彫っているのだそうです。今年の6年生はこのような作業がとても得意で、どの児童の作品もなかなかの出来ばえです。

今日の校内風景(1~6年生)

今朝のあいさつ運動の様子です。今回は、委員会活動にまだ参加していない1~3年生の児童たちも順番にこの運動に参加します。今朝は3年生が担当でした。風がとても冷たくて、立っているだけで凍えてしまうような寒さの中、登校してくる児童たちや練習が終わった陸上部の児童たちに元気な挨拶の声を掛けてくれました。

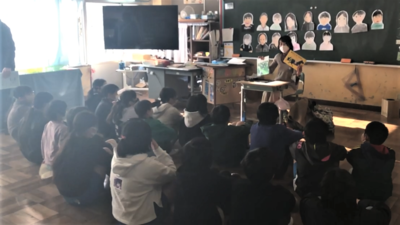

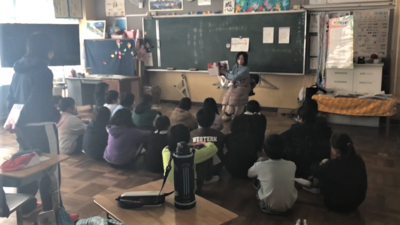

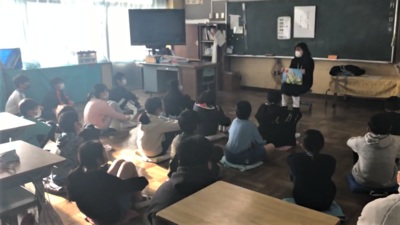

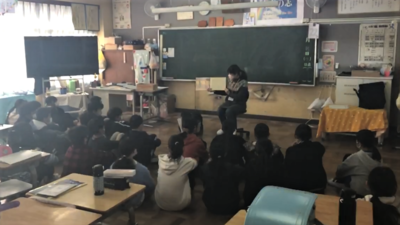

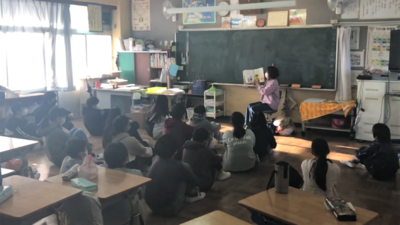

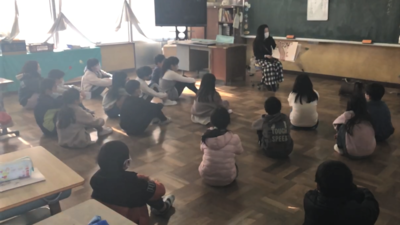

今日は読み聞かせの日でしたので、ボランティアの皆様が始業前に各教室で朗読を聴かせてくださいました。毎回感じることですが、読んでくださる本がどれも児童たちの興味を引く面白い内容のものばかりで、おそらく数多くの絵本を見比べて、それぞれの学年に合った一冊を選んでくださっているのだと思います。読み聞かせの時間は僅か数分間ですが、その数分間のためにたくさんの時間をかけて準備してくださっていることに、児童たちと共に感謝したいです。

今日の3時間目の様子です。4年生の児童たちが、体育館で今月末に予定している「卒業を祝う会」の発表練習をしていました。内容は当日までシークレットですので詳しい様子を紹介することはできませんが、4年生の優しさと6年生に喜んでもらおうという気持が伝わってくるとても良い発表でした。

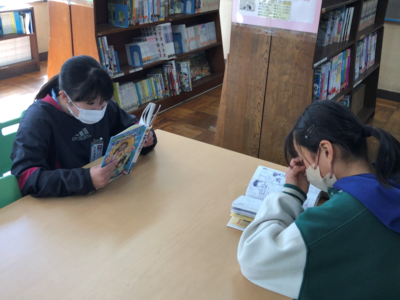

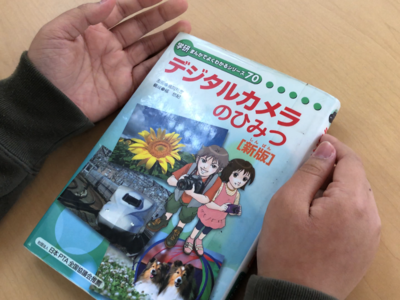

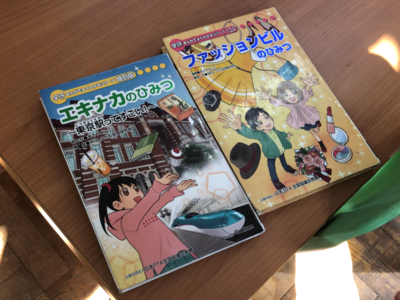

図書室では、5年生の児童たちが、国語の授業で一人ずつ発表する「〇〇の秘密」の原案を練るために、参考になる書籍を探していました。昨年もこのプレゼンテーションを見学させてもらいましたが、どの発表も内容がたいへん興味深くておもしろかったので、今年の5年生の発表が今からとても楽しみです。

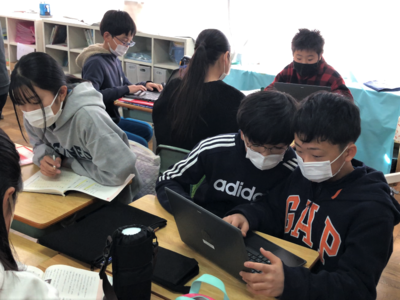

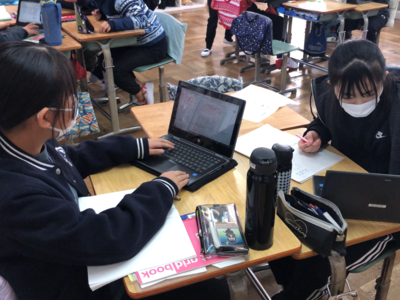

6年生の教室では、児童たちが「漢字テスト」を作るという課題に取り組んでいました。いつもはテストを「受ける側」の児童たちですが、「作る側」を経験してみるのも面白いと思います。出題範囲は小学校で学習する漢字に限定されるらしいのですが、少しでも難しい問題を作るためにPCや教科書でさまざまな漢字を検索していました。

今日の給食メニューは「あんかけかた焼きそば」です。袋に入った堅麺を餡と絡ませて食べる焼きそばです。長年学校の給食を食べてきてこのようなメニューは初めてでしたが、たいへん美味しかったです。児童たちの反応も気になりましたので、1・2年生の配膳と、1年生の食事の様子を見てきました。何人かの児童に味の感想を聞いてみたところ、「美味しい」「あと3皿ぐらいは食べられる」などの声が返ってきてたいへん好評でした。

6年生「感謝の会」

今日から生活委員会の児童たちが、朝の登校時に「あいさつ運動」を開始しました。今日は5年生の委員が当番です。元気な挨拶を交わすと生活委員の児童からシールを貰うことができます(私たち職員にもくれました)。特に元気な挨拶であれば、一回り大きなシールを貰えるようです。もらったシールは学級の集計シートに貼ってみんなで共有します。

今朝は、陸上部が校庭で元気に練習に取り組んでいました。

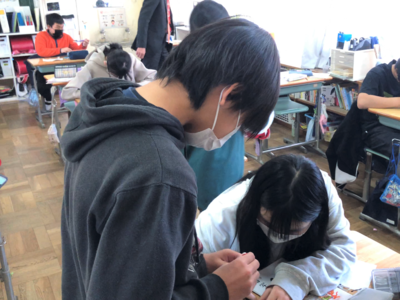

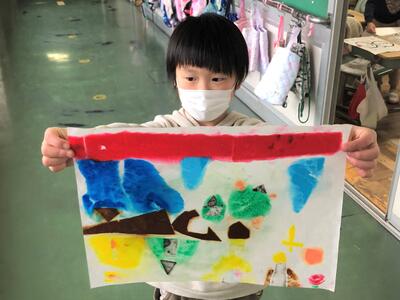

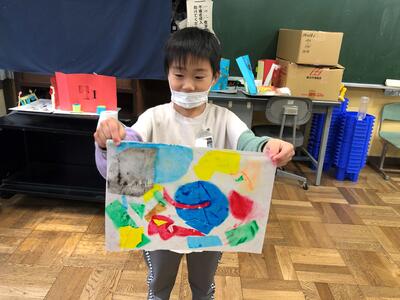

昨日の5時間目、1年生の図工の授業です。珍しい「版画」のような作品を制作していましたので、少し見学させてもらいました。シール状の色紙を切り貼りして、その上から和紙を被せて霧吹きで水を掛け、圧力をかけた後に和紙を剥がすと作品が紙上に写し出されます。作業工程が多いので一人で進めることが少し難しい児童もいましたが、仲間同士で助け合いながら一生懸命に取り組んでいました。

今日はベルマークの回収日です。各学年の保護者の方々が来校し、回収したベルマークを1枚ずつ、丁寧に切り取って仕分けして下さいました。とても細かい作業なのでたいへんだったと思います。ご協力いただいた皆様、本日はありがとうございました。

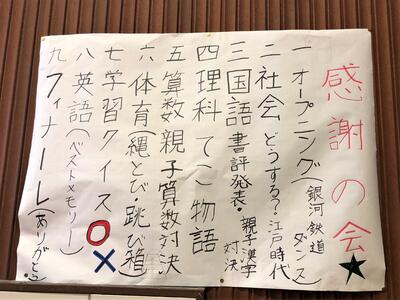

今日は6年生の学習参観日。5・6時間目に体育館で、児童たちが卒業を前に保護者にありがとうの気持ちを伝える「感謝の会」を開きました。さまざまな発表を披露し、また、手作りのプレンゼントや手紙を渡して、これまで温かく見守ってくれたことに対するお礼の気持ちを伝えました。

チャレンジ精神と知的好奇心

週明けの月曜日、しかも朝から冷たい雨が降っていますので、大人でもモチベーションを上げるのに苦労するような状況です。なので、児童たちはどのような様子だろうと思い、少しだけ1時間目の授業を見に行ってきました。

体育館では、5年生の児童たちが元気に縄跳び検定に挑戦していました。朝からしっかりと体を動かすのはとても良いことです。縄跳び検定は、CDのアナウンスに従って次々と跳び方や回数を変えていくのですが、一度でもつかえてしまうとそこでチャレンジは終了となってしまいます。挑戦する級が上がっていくと、ノーミスで終える確率も徐々に下がり、難易度がますます上がっていきます。今日の授業でも、失敗を何度も繰り返しながら、それでも諦めずに再び挑戦する姿があちこちで見られました。この活動を通じて、児童たちは縄跳びの技能だけではなく、逞しいチャレンジ精神も身につけています。

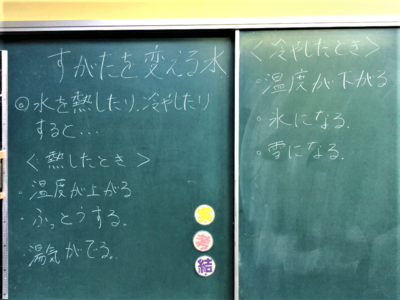

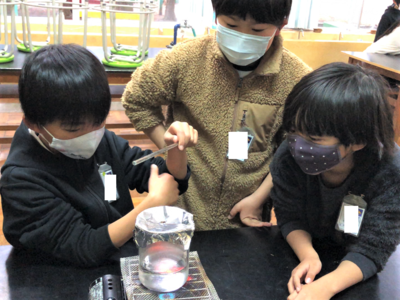

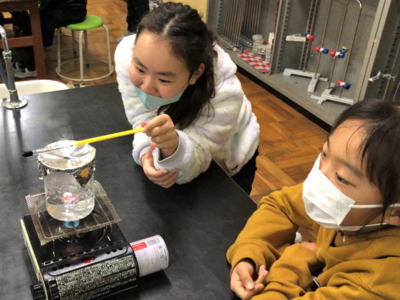

理科室では、4年生の児童たちが水を沸騰させる実験を行っていました。授業の様子を見に行くときにいつも楽しみにしているのが、実験や観察をしているときや、少し難しい課題に挑戦しているときの児童たちの真剣な表情や眼差しを見ることです。そのようなときは「知的好奇心」が高まっているので、いつも以上に目を輝かせて学習に取り組む児童たちの姿を見ることができます。今日の4年生の児童たちも、水が徐々に沸騰していく様子をじっと見つめる表情が生き生きとしていて、学ぶことを心から楽しんでいる様子が伺えます。

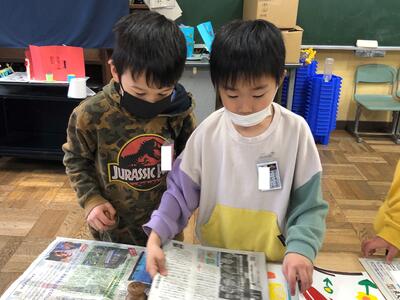

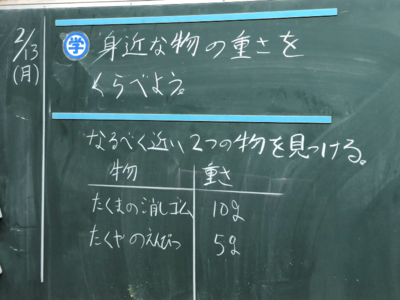

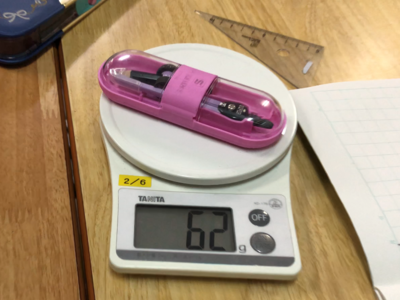

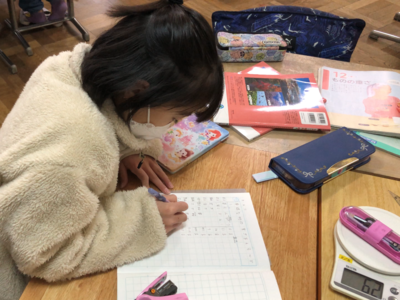

次に3年生の教室を訪問してきました。最初の教室では、身近にあるものの重さを比べる学習をしていました。実験とは少し違いますが、いつも自分たちが使っているものは一体どれくらいの重さなのだろうか、という興味が児童たちの好奇心をくすぐっていたようで、文房具から理科の教科書まで、身近にあるさまざまなものを次々と計器の上に載せていました。

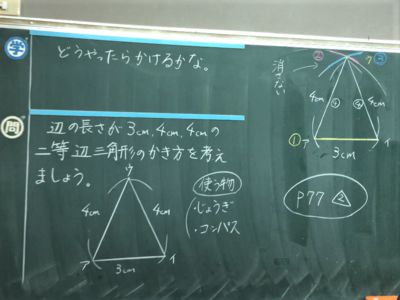

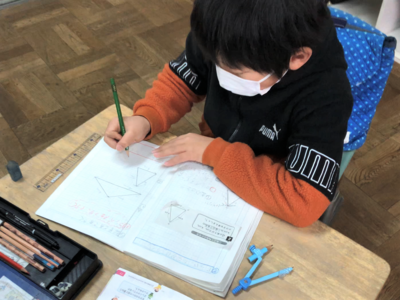

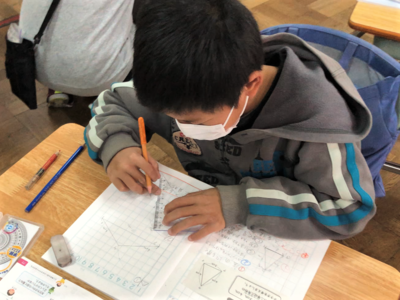

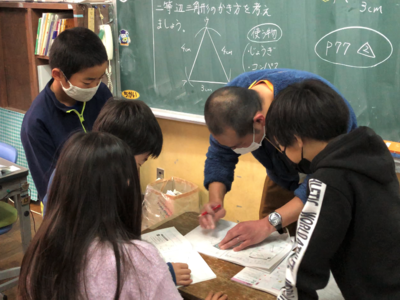

同じ3年生の隣の教室は算数の授業中でした。指定された条件を満たす三角形の書き方を考える、という課題に取り組んでいます。定規だけで作図する児童もいれば、コンパスを使って正確な書き方を見つけた児童もいました。そして、児童たちがノートに向けている鋭い視線と課題に取り組む真剣な表情を見れば、この課題も「知的好奇心」を大いにかき立てているのがよくわかります。

ということで、東小の児童たちは、月曜日の1時間目から「逞しいチャレンジ精神」や「旺盛な知的好奇心」を発揮して、次々と迫って来る新たな学習課題に勇敢に立ち向かっていました(少し大げさですが…)。その姿に、こちらもたくさんの元気と勇気をもらうことができました。

明日は6年生の小学校最後の学習参観日です。その6年生の児童たちが、5・6時間目に体育館で「感謝の会」のリハーサルをしていました。明日のために詳細な紹介は避けたいと思いますので、写真は2枚だけにしておきます。