市民の方たちと読む古文書

11月4日、市民の方たちと郷土資料館所蔵の古文書を読む、古文書勉強会を開催しました。ほごログでの紹介はご無沙汰していますが、古文書勉強会は、月に一度の頻度で、市民の皆さんが主体になって決まったテキストを講読するものです。引き続き「宝暦度より酒造用留」を読み進めています。

上は講読の様子。史料の読み合わせをしているところです。皆さん、机にしがみつくように、テキスト(古文書)を見ています。お互いの顔を見るよりも、古文書を見ているのが、至福の時間な、皆さんです。

だんだんと読むスピードがあがってきており、かなり進捗しましたが、史料の後半は癖のある筆で書かれており、いくつか疑問や疑義の残るものが出てきました。いくつか紹介しまししょう。

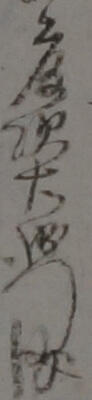

「藤次右衛門儀」と書かれていますが、この「儀」という字が読みづらいと意見がありました。

この筆の人物は、「儀」をこんな風にも書くようです。

「御非文之儀」。いずれも人偏の「儀」ですが、皆さんに配布している紙焼きのテキストでは不鮮明でもあり、なかなか読むのが厳しいところもあるようですが、くずし字の字典などでみれば筆順なども間違いないかと思います。

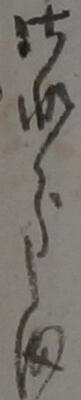

「儀」ではないか、との意見もあった字がこちらです。

「いたし候趣」と読みますが、最後の文字の「趣」が「儀」に似ているとの指摘でした。

しかし、よく見ると、篇にあたる部分に横の筆があり、「土」のようなくずしになっていること、旁の部分が「義」だとすると、画数が少ないことから、「儀」ではなく「趣」という結論に至りました。

このように、話し合いながら、読み進めているのですが、どうにも読めなかった箇所が次の部分です。

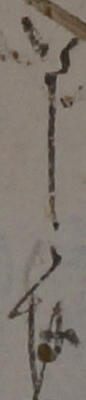

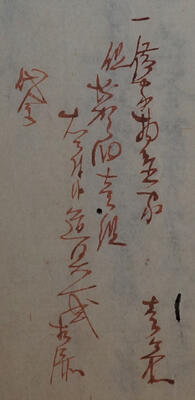

「一、借家物置家 壱ケ所

但★から★壱組

右ニ付候道具一式相添

代金 」

と書かれていますが、但し書きの部分は何が一組なのか。

皆さんと一緒に悩み、★の部分が結局埋められませんでした。

今、再考してみて「此から臼」ではどうかなとの結論に至りましたが、いかがでしょうか。

次回、改めて皆さんで検討したいと思います。