文字

背景

行間

最近の学校の様子から

2021年4月の記事一覧

校長室の窓から409

今日は、6時間目に今年度本校から転出された先生方をお迎えして、離任式が行われました。

感染症対策のため、多目的ホールで代表児童からお礼の手紙をお渡しし、離任された先生方がご挨拶する様子をZoomで2~6年の各教室に中継する形で行いました。

代表児童の態度は立派で、手紙の内容も心を打つものでした。

離任式を終えた後、先生方が各教室を回ってくださり、児童は心置きなくお別れができたようです。

お世話になった先生方、ありがとうございました。

校長室の窓から408

今日は、午前中に3年生の「からきだの道」の体験学習が行われました。

この学習は、地域にある「からきだの道」の自然環境を守り、カブトムシを育てている方々の協力を得て行うものです。

まず最初に学年全体で多目的ホールに集まり、からきだの道の会の方からカブトムシの成長や育て方についての話を聞きました。

感染症対策のため2グループに分かれての現地学習となり、最初は2,3組グループが出かけました。

今日は、ご都合がついた保護者の方々も安全確保を兼ねて一緒に参加していただいています。

結構なアップダウンのある林の中の道を抜けて、カブトムシの幼虫がいる場所を目指します。

500段以上の階段があると聞いた児童の中には、実際に段数を数えた子がおり「校長先生、625段あったよ。」と後で教えてくれました。

20分ほど山道を歩き、今日の目的地である「カブトムシの林」に到着しました。

腐葉土の中から大きなカブトムシの幼虫が掘り出され、ペットボトルに土を入れてもらった子供たちは、一匹ずつ幼虫をもらって土の上に置きます。

大きく立派な幼虫をもらいました。

幼虫は、ほどなく自分で土の中に潜っていきます。

元気な幼虫のようですね。

昨年度は、新型コロナウィルス感染症で休校期間があったので、カブトムシの幼虫を育てる活動はできませんでした。

その代わりに去年の3年生は、カブトムシの林の樹木の名札づくりを行い、その名札が色々な所に付けられていました。

多くの保護者の方々が見守ってくださったおかげで無事に学校に戻ってくることができました。水分補給と休憩もしっかりしたので熱中症になる子もいませんでした。

結構長い距離を歩き、疲れた様子の子もいて「校長先生、疲れなかった?」と聞かれましたが、「毎日みんなの様子を見るために、階段を上ったり下りたりしているから大丈夫!」と答えました。

入れ替わりに1組グループが現地学習に出発します。

ここにも多くの保護者の方々が付き添いに来てくださっていました。

実際にカブトムシの幼虫に触れ、土に潜っていく様子を観察した児童は、帰り道でも容器に直射日光が当たらないように大切に抱えて日陰を通って帰ってきました。

この学習を通して命の大切さや地域の人や自然の素晴らしさを感じてくれることと思います。改めて地域に根差した教育の大切さを実感しました。

また、今日は多くの保護者の方々が参加していただきましたが、コロナ禍において全校一斉での授業参観等が難しい中、このような校外学習への引率をお手伝いいただくのは、安全確保だけでなく授業を公開し見ていただくという観点からも意味のあることだと思いました。

今後も様々な方法を工夫していきたいと思います。

校長室の窓から407

今日は、午前中に出張がありました。

出張が長引き、2年生の交通安全教室を取材しようと多目的ホールに行った時には、残念ながら終了していました。

仕方なく教室を回って、1階の昇降口を歩いていると1年生が「校長先生だ!」と嬉しそうに駆け寄ってきます。

導かれるように児童についていくと、1年3組の教室では、給食の準備をしていました。

給食当番が白衣を着て、担任と一緒に配膳をしています。

他の子も良い姿勢で待って、呼ばれると順番に給食を取りに来ています。

給食が始まってまだ一週間なのに、しっかりと配膳ができていて驚きました。

職員室に戻る途中、1年2組と1組の前を通ると「あっ!校長先生だ!」「校長先生、大好き!」と、またまた何人もの子が駆け寄ってきます。

可愛い孫たち(?)に囲まれて、幸せなおじいちゃん気分を味わいました。

出張が長引き、2年生の交通安全教室を取材しようと多目的ホールに行った時には、残念ながら終了していました。

仕方なく教室を回って、1階の昇降口を歩いていると1年生が「校長先生だ!」と嬉しそうに駆け寄ってきます。

導かれるように児童についていくと、1年3組の教室では、給食の準備をしていました。

給食当番が白衣を着て、担任と一緒に配膳をしています。

他の子も良い姿勢で待って、呼ばれると順番に給食を取りに来ています。

給食が始まってまだ一週間なのに、しっかりと配膳ができていて驚きました。

職員室に戻る途中、1年2組と1組の前を通ると「あっ!校長先生だ!」「校長先生、大好き!」と、またまた何人もの子が駆け寄ってきます。

可愛い孫たち(?)に囲まれて、幸せなおじいちゃん気分を味わいました。

校長室の窓から406

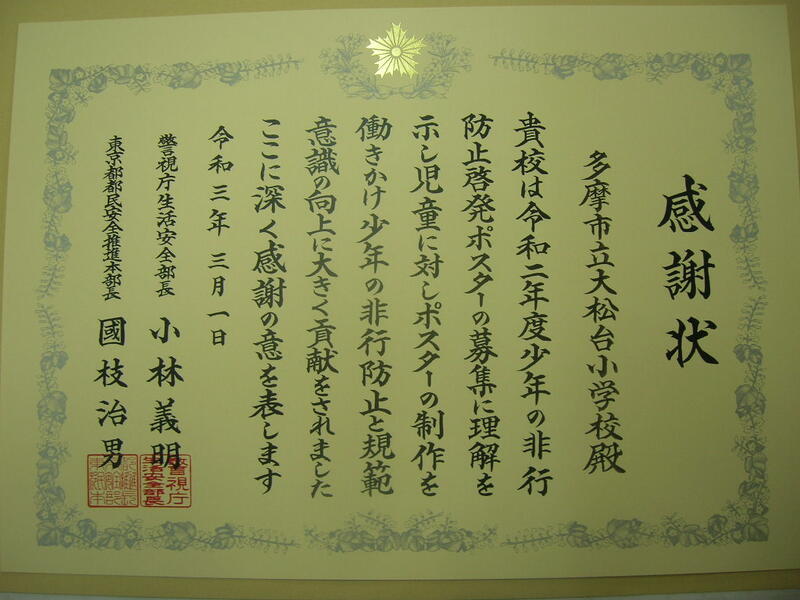

午後になって、多摩中央警察署の生活安全課長らが来校し、児童朝会で話した賞状を届けてくださいました。

「少年の非行防止啓発ポスター」に昨年度多くの作品を出したということでの表彰です。

昨年度は、新型コロナウィルス感染症の広がりの中で、応募する学校が少なかった中でも大松台小は、多数の応募があったとのことです。

この春卒業した昨年度の6年生(現在の中学1年生)の頑張りも評価されての感謝状だと思います。

ぜひ在校生も先輩たちを見習って、色々なコンクール等に挑戦してほしいと思います。

校長室の窓から405

中休みに多目的ホールに行くと1年3組と5年3組の児童が集まっていました。

どうやら5年生が1年生に、本の読み聞かせをしているようです。

これは、1年生を迎える会を全校で行うことが難しいため、各学年でプレゼントを贈ったり、メッセージを届けたりする取組の一環で行っているものです。

5年生は、児童のアイデアで兄弟学級間の交流を生かした、本の読み聞かせをすることになったようです。

各学級を8グループずつに分け、そのグループ同士で密を避け、多目的ホール全体に広がって読み聞かせを行っていました。

5年生のそれぞれのグループ毎に工夫された読み聞かせに、1年生は食い入るように聞き入っていました。

こうした取組により1年生の児童には、学校への安心感や高学年の児童へのあこがれなどが育ち、高学年の児童には、高学年としての自覚や思いやりの心などが育っていくのだと思います。

これからも、こうした異学年の交流を大切にして、目指す「笑顔あふれる学校」を作っていきたいと思います。

リンク

カウンタ

2

0

7

9

3

0

9