情報モラル講習会

昨日は6年生、5年生を対象に情報モラル講習会という勉強をしました。

夏休みを控えてネットトラブルが懸念されますので、㈱教育ネットから講師の先生をお招きして話を伺いました。

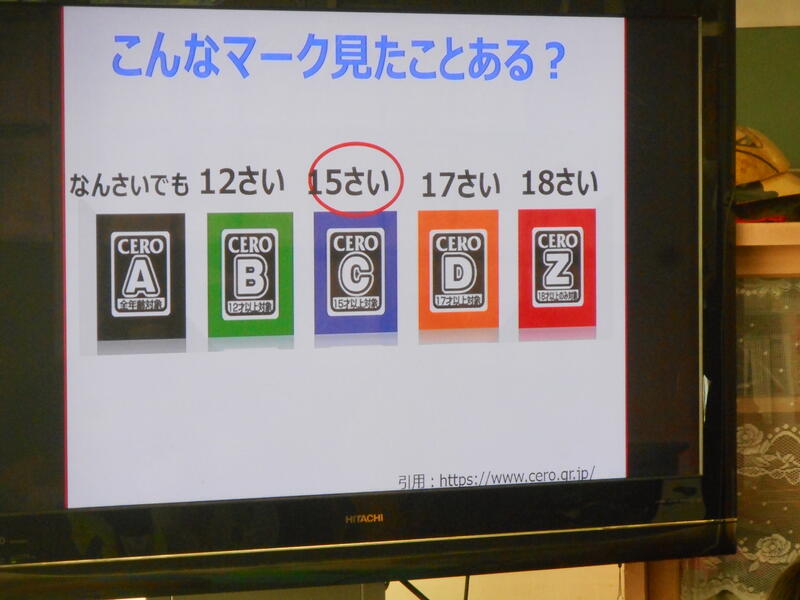

様々なネット環境を利用する上で子どもたちが考えていなかったことの一つには「年齢制限がある」と言うことです。これは何が問題が起きたときに「未成年」という枠を視野に入れているかどうかという点が重要だからです。年齢制限を設けているので、未成年が利用するときには保護者の責任で・・という流れになります。

YouTubeやTiktokなどは13歳という制限、ゲームソフトなどにはシールによって年齢制限が記されています。

ネットを介した損害賠償請求については、被害が広がりやすく削除できないという観点から莫大な額になることがあるそうです。それは「うっかり」とか「軽い気持ちで」などでは済まされないことなのです。

SNSやゲームだけではなく、友人関係のトラブルも同様です。

「ひのわ」がキーワードだとお話ししていました。

ネットの発言(画像)は「ひろまる」「のこる」「わかる」ということです。

特定の人に発信しているつもりでも広まるし、一度発信した内容は残る(消せない)し、誰が発信した内容かはすぐに判る、ということです。

これはSNSの仕組みを考えるとすぐに理解できます。SNSでの発信は「サーバー」というパソコンで管理されています。手紙のように相手にだけ届くものではなく、サーバーで一括管理されているため、第3者もそこに介在しているのです。

ですから問題が起きた時には対象者がすぐに判ってしまい、その責任を追及されることになります、時には何千万円もの賠償責任を問われることがあります。

道具(ツール)は上手に活用することができれば暮らしが豊かになります。しかし、「道具に使われる」ようになると「依存状態」になってしまい、暮らしがしにくくなります。

正しい判断ができる状態でないと「依存状態」になりかねません。そこで、子どものうちは保護者の皆さんに相談することが大切となります。

「どのくらいが適切な使用量(時間)なのか」ということに関しては、今のようなことを踏まえ、人それぞれになると考えます。

目的意識をもって、道具として活用する心構えがあることが大切です。そのような状況ならば使用量が増えても心配は少ないと考えられます。しかし、なんとなく・・とか、このステージをクリアするまで・・などといった「意志・信念がない」状態で使用する時はコントロールする必要があります。そのようなことを学ばせていただきました。

この夏休み、お子さんとスマホ等の使用・活用の仕方をじっくり話し合ってみてください。

よろしくお願いいたします。