文字

背景

行間

日々の様子

4年生 多摩川下流河口体験

4年生が「総合的な学習の時間」で取り組んでいる多摩川。

学習のフィールドは、関戸橋付近です。これは多摩川でいうと、中流に当たります。

学習を深めていく上で、上流や下流の多摩川はどのような様子なのか、どんな生態系なのか、そういった比較的な学習が必要になってきます。

毎年、河川財団から学習支援のための補助金をいただいているのですが、そこからバス代を補助し、数年前から上流と下流にも見学・体験に出かけています。

昨日は、下流に出かけました。

目的地は川崎市にある大師河原干潟館です。

多摩川に架かる橋、六郷橋(箱根駅伝でも走る第一京浜<R15>の橋です)から大師橋の間にある施設です。

この六郷橋から大師橋にかけては、多摩川両岸(川崎市側・大田区側)に干潟が広範囲にあります。

私が20年以上前に羽田の小学校に勤めていた時には、よく土曜日の4時間目に学級レクレーションで多摩川の河原で遊びましたが、当時干潟はありませんでした。

大師橋が2006年に改築された際、新しい橋脚になったので、その影響でしょうか。

干潟館の方ともそんな話をしましたが、真偽のほどはわかりません。

天気が心配されましたが、干潟館につくときには雨は上がり、携帯で雨雲レーダーの動きを見ると、しばらくはレインコートなしで活動できそうです。

身支度をして、干潟館に荷物を置き、大師橋の下の干潟まで向かいます。

今日は大潮の日です。

そして今が干潮の時刻。一番干潟が見えている時間帯に観察です。

まずはかわいい水鳥たちの足跡がお出迎え。

干潟館にたも網やシャベルなどを借り、どんな生き物がいるのか調査開始です。

前回の学習で、川の中に入って生き物を探したガサガサを体験しているだけに、この日は水の中に入っていく抵抗感は全くなし(笑)。

いや、正確に言うならば、長靴の中に水が入る抵抗感なし!

気持ちの良いくらい、長靴の水深を気にせず活動しています。

時折足を上げて、長靴の中の水を出しながら活動が続きます。

見つかったのはこんな生き物たち。

タボハゼ、マハゼ、クロベンケイガニ、ヤマトオサガニ、チゴガニ、ケフサイソガニなどが採取できました。

調査の終わりは、干潟館の方からの総括です。

そして、最後は自然保護という大切な視点から、トロ船に入っていた採取した生き物たちを干潟に放ちます。

誰一人として、「持って帰りたい」と言わなかったところが、さすが連小の子供たち。

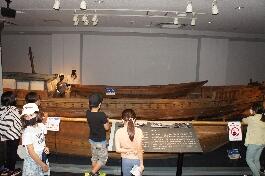

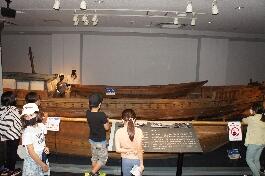

昼食をとり、次は大森海苔のふるさと館に向かいます。

大田区大森は多摩川河口の海の町です。

そして、1964東京オリンピックまでは海苔の養殖が盛んでした。

その歴史を後世に伝えるために2008年に創設されたのがこの施設です。

あわせて、大森海岸の白砂の砂浜も復活させました。

多摩川の豊かな恵みがあってこそ、大森の海苔は、質、量ともに江戸随一と言われました。

館内見学と河口の海の見学です。

「海苔」の歴史にも、子供たちは教員の予想を上回る関心を見せ、熱心に見入っていました。

学習のフィールドは、関戸橋付近です。これは多摩川でいうと、中流に当たります。

学習を深めていく上で、上流や下流の多摩川はどのような様子なのか、どんな生態系なのか、そういった比較的な学習が必要になってきます。

毎年、河川財団から学習支援のための補助金をいただいているのですが、そこからバス代を補助し、数年前から上流と下流にも見学・体験に出かけています。

昨日は、下流に出かけました。

目的地は川崎市にある大師河原干潟館です。

多摩川に架かる橋、六郷橋(箱根駅伝でも走る第一京浜<R15>の橋です)から大師橋の間にある施設です。

この六郷橋から大師橋にかけては、多摩川両岸(川崎市側・大田区側)に干潟が広範囲にあります。

私が20年以上前に羽田の小学校に勤めていた時には、よく土曜日の4時間目に学級レクレーションで多摩川の河原で遊びましたが、当時干潟はありませんでした。

大師橋が2006年に改築された際、新しい橋脚になったので、その影響でしょうか。

干潟館の方ともそんな話をしましたが、真偽のほどはわかりません。

天気が心配されましたが、干潟館につくときには雨は上がり、携帯で雨雲レーダーの動きを見ると、しばらくはレインコートなしで活動できそうです。

身支度をして、干潟館に荷物を置き、大師橋の下の干潟まで向かいます。

今日は大潮の日です。

そして今が干潮の時刻。一番干潟が見えている時間帯に観察です。

まずはかわいい水鳥たちの足跡がお出迎え。

干潟館にたも網やシャベルなどを借り、どんな生き物がいるのか調査開始です。

前回の学習で、川の中に入って生き物を探したガサガサを体験しているだけに、この日は水の中に入っていく抵抗感は全くなし(笑)。

いや、正確に言うならば、長靴の中に水が入る抵抗感なし!

気持ちの良いくらい、長靴の水深を気にせず活動しています。

時折足を上げて、長靴の中の水を出しながら活動が続きます。

見つかったのはこんな生き物たち。

タボハゼ、マハゼ、クロベンケイガニ、ヤマトオサガニ、チゴガニ、ケフサイソガニなどが採取できました。

調査の終わりは、干潟館の方からの総括です。

そして、最後は自然保護という大切な視点から、トロ船に入っていた採取した生き物たちを干潟に放ちます。

誰一人として、「持って帰りたい」と言わなかったところが、さすが連小の子供たち。

昼食をとり、次は大森海苔のふるさと館に向かいます。

大田区大森は多摩川河口の海の町です。

そして、1964東京オリンピックまでは海苔の養殖が盛んでした。

その歴史を後世に伝えるために2008年に創設されたのがこの施設です。

あわせて、大森海岸の白砂の砂浜も復活させました。

多摩川の豊かな恵みがあってこそ、大森の海苔は、質、量ともに江戸随一と言われました。

館内見学と河口の海の見学です。

「海苔」の歴史にも、子供たちは教員の予想を上回る関心を見せ、熱心に見入っていました。

連絡・手続き等

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

オンライン関係

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法

カウンタ

5

6

5

2

0

3

3